Индия, или Бхарат (сегодня это официальное название страны ), – крупнейшее по численности населения государство мира, страна древней цивилизации. Сегодня она входит в десятку государств с динамично развивающейся экономикой, устремлённой в будущее. Один лишь пример: за прошедшие годы в Индии возник мощный, работоспособный 300-миллионный (!) средний класс.

Вместе с тем эта страна – величайшая сокровищница яркой, самобытной культуры. Сила традиций здесь сильнее, чем где-либо в мире. Именно традиция обеспечивает вечную связь времён и поколений.

Мало в мире мест, где ползучие гады чувствуют себя так привольно, как в Южной Азии. Здесь змей почитают священными, они окружены уважением и заботой. В их честь возведены храмы, высеченные из камня изображения рептилий часто встречаются у дорог, водоёмов и деревень.

А в Индии культ змеи насчитывает более пяти тысяч лет. Его корни уходят в глубинные пласты доарийской культуры. Например, сказания Кашмира повествуют о том, как рептилии властвовали над долиной, когда она ещё представляла собой бескрайнее болото. С распространением буддизма мифы стали приписывать змее спасение Будды, а произошло это спасение на берегу реки Наиранджаны под старой смоковницей. Чтобы помешать Будде достичь просветления, демон Мара устроил страшную бурю. Но огромная кобра расстроила козни демона. Она семь раз обвила тело Будды и защитила его от дождя и ветра.

Змеи и Наги

Согласно древним космогоническим представлениям индусов, опорой Вселенной служат многочисленные головы змея Шеши, лежащего на водах Мирового океана, а на ложе из его колец отдыхает хранитель жизни бог Вишну.

В конце каждого космического дня, равного 2160 миллионам земных лет, огнедышащие пасти Шеши уничтожают миры, а творец Брахма затем отстраивает их заново.

Другого могущественного змея, семиголового Васуки, грозный разрушитель Шива постоянно носит на себе в качестве священного шнура. С помощью Васуки боги добывали напиток бессмертия, амриту, пахта́я (то есть сбивая как масло из сливок) океан: небожители использовали змея как канат для вращения гигантской мутовки (мешалки, сбивалки), горы Мандара.

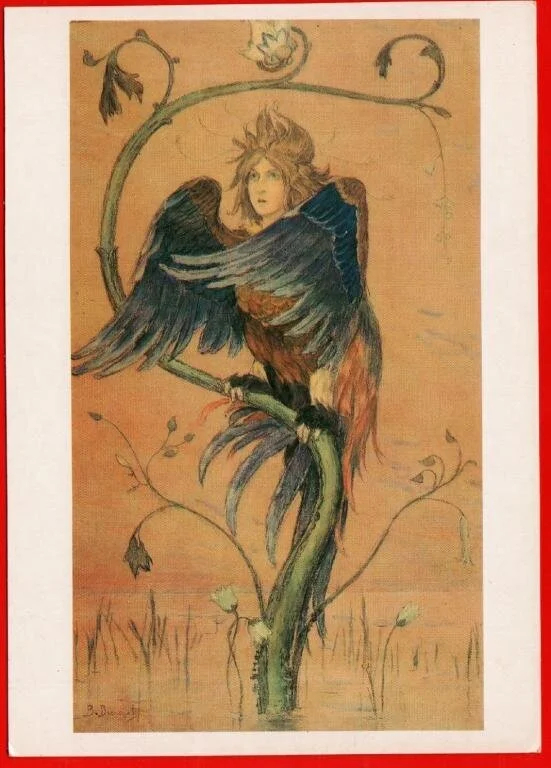

Шеша и Васуки – признанные цари на́гов. Так называются в мифах полубожественные существа со змеиными туловищами и одной или несколькими человеческими головами. Обитают наги в подземном царстве Патала. Его столица – Бхогавати – обнесена стеной из драгоценных камней и пользуется славой самого богатого города в четырнадцати мирах, составляющих, по легенде, основу мироздания.

Наги, по мифам, владеют тайнами магии и колдовства, способны оживлять мёртвых и изменять свой облик. Их женщины отличаются особенной красотой и нередко выходят замуж за земных правителей и мудрецов. Именно от нагов, по преданиям, ведут начало многие династии махараджей. Среди них – цари Паллавы, правители Кашмира, Манипура и других княжеств. Воины, геройски павшие на полях сражений, оказываются также на попечении нагинь.

Царица нагов Манаса, сестра Васуки, считается надёжной защитницей от змеиных укусов. В её честь в Бенгалии устраивают многолюдные празднества.

И вместе с тем, говорится в легенде, пятиголовый наг Калия однажды не на шутку прогневал богов. Его яд оказался настолько сильным, что отравил воду большого озера. Даже птицы, пролетавшие над этим озером, падали замертво. Кроме того, коварный змей похищал у местных пастухов коров и пожирал их. Тогда на помощь людям пришёл знаменитый Кришна – восьмое земное воплощение верховного бога Вишну. Он взобрался на дерево кадамба и прыгнул в воду. Калия тотчас бросился на него и обвил своими могучими кольцами. Но Кришна, освободившись из объятий змея, превратился в великана и прогнал злого нага к океану.

Змеи и поверья о них

О змеях в Индии сложено бесчисленное количество легенд и сказаний, но с ними связывают и самые неожиданные приметы. Считается, что змея олицетворяет вечное движение, выступает воплощением души предка и хранительницей дома. Вот почему знак змеи индусы наносят по обе стороны входной двери. С той же охранительной целью крестьяне южноиндийского штата Керала содержат во дворах небольшие серпентарии, где живут священные кобры. Если семья переезжает на новое место, то непременно забирает с собой и всех змей. В свою очередь те каким-то чутьём отличают хозяев и никогда их не кусают.

Случайное, а тем более преднамеренное убийство змеи – тягчайший грех. На юге страны над убитой змеёй брахман произносит мантры (в индуизме так называют молитвенные формулы и заклинания). Её тело накрывают шёлковой тканью, расшитой ритуальным узором, кладут на поленья сандалового дерева и сжигают на погребальном костре.

Неспособность женщины родить ребёнка объясняют обидой, которую женщина нанесла рептилии в этом или одном из предшествующих рождений. Чтобы заслужить прощение змеи, тамильские женщины молятся её каменному изображению. Неподалёку от Ченнаи, в местечке Раджахманди, в конце XIX – начале ХХ века находился полуразрушенный термитник, где жила старая кобра. Иногда она выползала из логова погреться на солнышке и отведать принесённые ей яйца, кусочки мяса и рисовые шарики. К одинокому холмику толпами приходили страждущие женщины. Долгие часы просиживали они возле термитника в надежде лицезреть священную змею. Если им это удавалось, они возвращались домой счастливые, уверенные, что их мольба наконец услышана и боги даруют им ребёнка. Вместе со взрослыми женщинами к заветному термитнику шли и совсем маленькие девочки, заблаговременно молившиеся о счастливом материнстве.

Благоприятной приметой считается находка змеиного выползка – старой шкурки, сброшенной пресмыкающимся во время линьки. Обладатель заветной шкурки непременно кладёт её кусочек в свой кошелёк, полагая, что она принесёт ему богатство. По приметам, кобра хранит драгоценные камни в капюшоне.

Бытует поверье, будто змеи иногда влюбляются в красивых девушек и тайно вступают с ними в любовную связь. После этого змея принимается ревностно следить за возлюбленной и преследовать её во время купания, приёма пищи и в других делах, а в конце концов и девушка, и змея начинают страдать, чахнуть и скоро умирают.

В одной из священных книг индуизма «Атхарваведа» змеи упоминаются среди животных, владеющих секретами лечебных трав. Им известно и как излечить от змеиных укусов, но они тщательно оберегают эти секреты и открывают их лишь суровым аскетам.

Фестиваль змей

На пятый день новой луны месяца шраван (июль – август) в Индии торжественно отмечают праздник змей — нагапанчами. В этот день никто не работает. Праздновать начинают с первыми лучами солнца. Над главным входом в дом индусы наклеивают изображения рептилий и совершают пуджу — основную форму почитания богов в индуизме. На центральной площади собирается много людей. Гремят трубы и барабаны. Шествие направляется к храму, где совершается ритуальное омовение. Затем пойманных накануне змей выпускают на улицу и во дворы. Их приветствуют, осыпают лепестками цветов, щедро одаривают деньгами и благодарят за спасённый от грызунов урожай. Люди молятся восьми главным нагам и угощают живых змей молоком, топлёным маслом, мёдом, куркумой (жёлтым имбирём) и поджаренным рисом. К их норам ставят цветы олеандра, жасмина и красного лотоса. Отправлением обрядов руководят брахманы.

С этим праздником связана одна старинная легенда. В ней рассказывается о брахмане, который отправился утром в поле, игнорируя день нагапанчами. Прокладывая борозду, он нечаянно раздавил детёнышей кобры. Обнаружив змеёнышей мёртвыми, змея-мать решила отомстить брахману. По следу крови, тянувшемуся за плугом, она отыскала жилище обидчика. Хозяин и его семья безмятежно спали. Кобра убила всех, кто был в доме, а потом вдруг вспомнила, что одна из дочерей брахмана недавно вышла замуж. Кобра поползла в соседнюю деревню. Там она увидела, что молодая женщина выполнила все приготовления к празднику нагапанчами и выставила для змей молоко, сладости и цветы. И тогда змея сменила гнев на милость. Почувствовав благоприятный момент, женщина упросила кобру воскресить отца и остальных родственников. Змея оказалась нагиней и выполнила просьбу благонравной женщины.

Праздник змей продолжается до глубокой ночи. В самый разгар его не только заклинатели, но и индусы похрабрее берут пресмыкающихся в руки и даже набрасывают их себе на шею. Как ни удивительно, змеи в такой день почему-то не кусаются. По крайней мере, ни о чём подобном в СМИ не упоминается.

Проклятие змеиного царя

Время от времени в Индии можно услышать или прочитать удивительные историях. Одна из таких произошла в деревне Иринчая́м, которая находится недалеко от столицы южноиндийского штата Керала. Там живёт женщина по имени Омана. Змеи кусали её ровно двадцать раз – восемнадцать раз кобры и два раза гадюки. Впервые это случилось, когда четырнадцатилетняя Омана купалась в реке. Потом змеи атаковали женщину в доме, на дороге к рынку, на фабрике по обработке орехов кешью, где она работает, и даже в деревенском храме.

После последнего укуса несчастная обратилась к местному астрологу. Тот дал такое объяснение случившемуся: женщина в одной из прежних жизней стала причиной гибели змеиного царя. И перед тем, как испустить дух, «высокопоставленный» змей проклял женщину. Он пообещал, что в следующей жизни бог смерти Яма приедет за ней на чёрном буйволе, когда двадцать одна змея отравит её кровь своим ядом. С тех пор Омана и её семья живут в постоянном страхе. Деревянные рамы окон ветхой хижины плотно закрыты. В помещении всегда горит лампа. Каждый вечер сыновья Оманы тщательно обследуют крышу дома, затыкают щели и раз в две недели вырубают кустарник вокруг двора.

Феномен Оманы привлёк внимание научных кругов. Так, профессор медицины из Тируванантапурама К. Шрикумари, например, опираясь на труды Фрейда, пишет: «Юной девушкой родители выдали Оману замуж за мужчину, который был на 25 лет старше её. После смерти мужа нереализованные сексуальные чувства женщины стали привлекать внимание рептилий: змеи символизируют секс, и Омана подсознательно ждёт встреч с ними». Как видим, мифология присутствует даже в словах врача.

Заклинатели змей

Многие индийцы говорят, что ядовитых змей стало больше. Бесконтрольная вырубка лесов и замена их рисовыми полями привели к массовому распространению грызунов. Полчища крыс и мышей наводнили города и деревни. Вслед за грызунами устремились рептилии. В период муссонных дождей, когда потоки воды заливают их норы, гады находят убежище в жилищах людей. В это время года они становятся весьма агрессивными.

Обнаружив рептилию под кровлей своего дома, благочестивый индус никогда не поднимет на неё палку, а постарается уговорить с миром покинуть жилище или обратится за помощью к бродячим заклинателям змей. В недавнем прошлом их можно было встретить на каждой улице. В чалмах и с самодельными дудками с большим резонатором из засушенной тыквы, они подолгу сидели над плетёными корзинами в ожидании туристов. В такт незамысловатой мелодии дрессированные змеи поднимали головы из корзин, грозно шипели и раскачивали капюшонами.

В деревне заклинателей змей, Саперагаоне, смертоносных тварей можно встретить буквально на каждом шагу. Например, молодая хозяйка поливает полы из медного кувшина, а двухметровая кобра, свернувшись в кольцо, лежит у её ног. В хижине пожилая женщина готовит ужин и с ворчанием вытряхивает из сари запутавшуюся гадюку. Деревенские дети, укладываясь спать, берут с собой в кровать кобру, предпочитая живых змей плюшевым мишкам и американской красавице Барби.

В каждом дворе есть собственный серпентарий. В нём содержат четыре или пять змей нескольких видов.

Однако вступивший в силу новый Закон о защите дикой природы теперь запрещает содержать в неволе змей «с целью получения прибыли». И заклинатели змей вынуждены искать другую работу. Многие из них поступили на службу в фирмы, которые занимаются отлавливанием рептилий в населённых пунктах. Пойманных пресмыкающихся вывозят за городскую черту и выпускают в характерные для них зоны обитания.

Правда жизни

Предания, мифы и верования – это одно. А между тем смертность от змеиного яда в Индии самая высокая в мире. Ежегодно, по официальной статистике, в стране от укусов змей страдает более четверти миллиона человек, из них 50 тысяч погибают – это в тридцать раз превышает число жертв тигров, леопардов, пантер и других хищных животных, вместе взятых. Печальный рекорд по числу летальных исходов удерживают штаты Западная Бенгалия, Гуджарат, Махараштра, Андхра Прадеш и Тамилнад. За последние десятилетия только в Дели зарегистрированы сотни случаев укусов людей ядовитыми змеями. Чаще всего это происходит во время муссонов в июле, августе и сентябре, когда вода выгоняет из нор пресмыкающихся. За медицинской помощью обращаются не только индийцы, но и иностранные туристы.

Самая опасная из змей – конечно, кобра. Её яд начинает действовать сразу же после укуса. Человека вдруг одолевает сон, потом расстраивается речь, мутнеет сознание, нарушается передача нервных импульсов, происходит паралич сердечных и дыхательных мышц, и через 20 – 25 минут наступает смерть.

Индийская кобра (так называемая очковая змея) – достигает в длину двух метров и широко распространена в Индии, любит густые заросли и влажность. Украшающие капюшон кобры «очки» (отсюда название) индусы трактуют, как усечённую свастику – древний символ солнца, огня и вечного движения.

Королевская кобра (Гамадриад), в отличие от обычной, куда длиннее, иногда более пяти метров, и встречается в основном в штате Ассам. Её тело отливает серебром. Питается она другими змеями.

Очень часто к смертельному исходу приводят укусы крайта, гадюки Расселла и песчаной эфы.

Против яда каждой из змей разработана соответствующая вакцина, но, к сожалению, не всегда своевременно её удаётся применить. К тому же из 230 видов змей, встречающихся в Индии, ядовиты 55, а такое число вариантов вакцины не носит с собой даже самый предусмотрительный житель Индии.

Поэтому часто остаётся уповать только на милость богов, собственную осмотрительность да соблюдать предписания дхармы, то есть морали и религиозного долга, – ведь змеи, как верят в Индии, чаще кусают тех, кто нарушает традиции.