Лига историков

"Чкалов". Третья серия. Как Чкалов учился танцевать Танго, беря уроки у танцовщицы Марго, или еще один любовный треугольник

За две предыдущие серии сериала, нам показали много разной выдуманной чуши, в то время как многие реальные события из жизни Чкалова остались за кадром. Ну если создатели сериала не удосужились зрителям показать реальные события, то придется этот пробел восполнить.

Итак в конце июня 1927 года Чкалова направили в г. Липецк на курсы усовершенствования летного мастерства. В это время в Липецке базировались иностранные (в основном немецкие) летчики-истребители. Связь с иностранным отделом УВВС РККА обеспечивал старший летчик С.Г. Король, в прошлом командир отряда 1-й оиаэ, в которой служил Чкалов.

После окончания курсов наши и иностранные летчики показали лучшие методы и способы боевого применения истребителей, а, следовательно, и технику высшего пилотажа, маневренности и стрельбы. В этих показательных полетах Чкалов занял первое место, вызвав восхищение не только участников состязаний, но и присутствовавшего при этом руководства ВВС.

После возвращения Чкалова из командировки командир эскадрильи Шелухин дал ему задание показать всему летному составу эскадрильи, чему он научился на курсах. Чкалов попросил разрешение на свободный полет, на что Шелухин согласился "с большим напряжением". Чкалов готовился три дня к этому полету. Сам отрегулировал самолет, устранил люфты, смазал, проверил все болты и сочленения. Следует отметить, что подготовке материальной части он всегда уделял особое внимание. Полет совершался на самолете "Фоккер-D.XI"

В.В. Брандт, служившего в этой эскадрильи и присутствовавшего при этом показе вспоминал:

«Набрав необходимую высоту, Валерий Павлович выполнил каскад фигур высшего пилотажа, как всегда "по-чкаловски", стремительно и четко. Все шло очень хорошо, командир с удовольствием наблюдал. Вдруг самолет начал пикировать на ангар. Пикирование выполнялось под большим углом, мотор работал на полных оборотах. Машина с ревом неслась к земле, как раз к тому месту, где стоял командир.

Все недоуменно следили за этим падением. Примерно на высоте 50 метров начался выход из пикирования. Но снижение по инерции, разумеется, продолжалось. В результате самолет пронесся над самой землей, так что в кабине была отчетливо видна голова Чкалова в шлеме. Он смотрел на Шелухина.

В следующее мгновение летчик пошел круто вверх с явным намерением выполнить петлю. Но ведь петля на такой высоте - самоубийство! Все замерли... Набрав высоту около 150 метров и показав зрителям «спинку», Чкалов плавно и четко повернул машину на 180 градусов вокруг продольной оси, продолжая полет без ухода вверх. Фигура Иммельмана! И это на минимально возможной высоте!

Он уверенно и абсолютно одинаково повторил фигуру пять или шесть раз. Крутое пикирование с мотором, вывод у самой земли, резкий бросок на петлю и четкий переворот на высоте 150-200 метров. Закончив программу, Чкалов начал заход на посадку. Но и здесь зрителей ждал сюрприз. Добравшись примерно до границы аэродрома, летчик перевернул машину и продолжал планирование вверх колесами. Когда до земли остались считанные метры, совершил обратный переворот и тут же приземлился на три точки, то есть выполнил замедленную "бочку" при планировании на посадку".

Кончился этот отчет о командировке тем, что Чкалов получил двадцать суток ареста от командира бригады, приехавшего в этот момент на аэродром. Позднее на вопрос командира, зачем он это сделал, Чкалов ответил, что в боевых условиях перед летчиком может стоять проблема вынужденной посадки и этот маневр позволит ему без аварии посадить самолет в любых условиях. Фигуру Иммельмана на "Фоккере-D.XI" не выполнял никто, кроме Чкалова. Она не получалась, так как машина сваливалась в штопор. Чкалов не только показал возможность выполнения этой фигуры пилотажа, но и по просьбе командира рассказал, как он это делает. Его рассказ был коротким: "Сначала я отвязываюсь и сажусь как можно глубже в кабину, чтобы "ногу больше дать". Газ на разгоне даю за защелку. Потом ловлю момент и даю рули до отказа".

В честь 10-й годовщины Октябрьской революции в Москве был организован военный парад. 8 ноября на Центральном аэродроме в Москве состоялся воздушный праздник с демонстрацией личных достижений лётчиков. Чкалов был среди участников этого праздника и ему было разрешено делать фигуры высшего пилотажа на малой высоте.

Присутствовавший на этом празднике инструктор Чкалова А.И. Жуков отметил, как выросло за эти три года мастерство его ученика. Чкалов показал ни с чем не сравнимый классический пилотаж на самолете "Фоккер-D.XI". Он повторил то, что описал Брандт, только все сложнейшие фигуры выполнялись на минимально допустимой высоте - 20-30 метров и на максимальной скорости...

Присутствующий на этих показательных выступлениях Астахов - начальник Серпуховской летной школы, в которой учился Чкалов, будущий маршал авиации, писал: "Я бы хотел так летать, как Чкалов, но таких людей, как он, мало... Единицы. Конечно это талант!.. Но на них ставку делать нельзя! Нам нужен массовый тип летного состава, который будут готовить школы, и именно эти летчики в военное время защитят страну от любого противника. А мастера, подобные Чкалову, нужны для движения вперед!..."

В приказе наркома обороны К.Е. Ворошилова, который зачитывался на торжественном собрании в Большом театре, было объявлено: "выдать денежную премию старшему летчику Чкалову за особо выдающиеся фигуры высшего пилотажа". Этот приказ был первым официальным признанием летного мастерства Чкалова.

15 декабря 1927 года старший лётчик Валерий Чкалов прибыл в город Брянск, в 15-ю авиационную бригаду имени "ЦИК СССР". Командиром бригады был старший лётчик Лопатин. Чкалов был определён в 15-ю авиационную эскадрилью, которой командовал старший лётчик Гуляев, во 2-й н/отдельный отряд, которым командовал старший лётчик И.И. Козырев. Этот период для него был, пожалуй, самым трудным: вдали от дома, от семьи - жены и сына, который родился 1 января 1928 года.

К тому времени летчики 15-й авиационной эскадрильи, освоили первый советский крупносерийный истребитель "И-2".

Первое летное происшествие Чкалова во время службы в 15-й эскадрильи произошло 28 июля 1928 года. Дознание об аварии на Гомельском аэродроме самолета "И-2", который пилотировал ст. летчик тов. Чкалов В.П., было поручено командиру 2-го н/отряда (неотдельного отряда) старшему летчику Козыреву Ивану Ивановичу, с которым Чкалов ранее служил в 1-й эскадрильи истребителей в Ленинграде.

Валерий Чкалов в показаниях писал: "...получил задание от командира эскадрильи вылететь на соревновательный фигурный полет и произвести посадку на точность." "...Расчитав последний разворот, вышел на прямую и стал приземлять самолет, идя над оврагом я был уверен что самолет пройдет и коснется площади аэродрома. В самом конце оврага 1–1,5 метра высоты, самолет имея малую скорость и при выборе ручки на себя парашютнул – колеса самолета коснулись площади аэродрома, а хвост самолета ударился об бугор и оторвался. Я сразу же выключил зажигание перекрыл бензин и самолет прокатился 20–25 метров остановился."

Опрошенный по сему делу дежурный по аэродрому мл. авиатехник 2-го Н/отряда 15-й авиаэскадрильи тов. Стребань Ф. А. показал: "По приказанию дежурного по бригаде я разложил старт, для полетов 15-й Эскадрильи..." Посадочное "Т" (посадочный знак) был выложен на расстоянии 50 метров от края оврага.

К счастью, все обошлось, самолет требовал лишь малого ремонта, хотя в Приказе Начальника ВВС Белорусского военного округа говорилось: "...посему: 1) в целях пресечения дальнейших попыток со стороны Чкалова к развязанности приказываю арестовать его на трое суток с содержанием на гауптвахте и предупреждением об отстранении от полетов за проявление подобных поступков."

На этом приключения Чкалова не закончились, но их мы рассмотрим по ходу разбора сюжета данного сериала. Мы с вами остановились на том, что Чкалов решил пролететь под мостом, и чуть не столкнулся с поездом. Это приключение обернулось для главного героя тем, что он попал за решетку.

Пока Чкалова сажают в камеру, Анисимов и Громов говорят какому-то человеку, что увольнение Чкалова из армии, это потеря для нашей авиации. На это человек заявляет, что эта потеря состоялась гораздо раньше и таким людям как Чкалов, не место в Красной армии.

Да действительно, приговором военного трибунала Белорусского военного округа от 30 октября 1928 года Чкалов был осуждён по статье 17 пункт «а» Положения о воинских преступлениях и по статье 193-17 УК РСФСР на 1 год лишения свободы, а также был уволен из Красной армии .Только вот осужден он был немного так за другое, не за лихачество как в фильме. Дело в том что 15 августа 1928 года, он на самолете "Фоккер-D.VII" потерпел аварию.

Чкалов, на самолёте, в составе сводного звена, выполняя полёт на предельно малой высоте, зацепил за телеграфные провода и упал. При этом пилот получил лишь легкие ссадины и ушиб левого колена. У самолёта был поврежден воздушный винт, нижнее крыло, шасси и фюзеляж. Следствием было установлено, что самолёт после аварии восстановлению не подлежит. Самолет списали, но разбирательство в отношении Чкалова продолжалось два месяца.

В некоторых печатных изданиях написано, что Чкалов, в том полёте, был ведущим звена и решил потренировать молодых лётчиков полётам на предельно малой высоте. Это неверное утверждение.

Чтобы понять причины и установить виновников приведшие к этой аварии следует ознакомиться с полным текстом Приказа начальника ВВС Белорусского военного округа №191/69 от 19 октября 1928 года:

.Если досконально разбираться в обстоятельствах этой аварии, то Чкалов, в то утро, вообще не имел права лететь, а командир отряда Козырев, не имел права допускать Чкалова к перелёту. Дело в том, что Чкалов ночью перед полётом не спал (искал украденные у него в общежитии вещи), утром не завтракал и перед полётом честно доложил об этом командиру.

Козырев ОБЯЗАН был отстранить Чкалова от перелёта за нарушение предполётного режима. Чкалова надо было отправить спать, а после обеда, или на следующий день, он перегнал бы этот "злосчастный " самолёт в Брянск и служил бы дальше.

Несмотря на то, что исходя из вышеприведенных материалов, явно можно сделать вывод, что основным виновником той аварии был ведущий звена Козырев И.И., но серьезно наказали Чкалова... Командование эскадрильи квалифицировало это происшествие как воздушное хулиганство, и дело попало в суд.

Из письма Чкалова к жене Ольге: "Вчера был мне суд. Судили без свидетелей и защиты в закрытом заседании. Присудили к одному году лишения свободы ... Вины никакой за собой не чувствую и объясняю это так, как сказал один командир здесь. Будь это не Чкалов на моем месте после аварии, то не было бы ничего. Значит, я им бельмо на глазу, от которого хотят избавиться в том отношении, чтобы Чкалов никогда не лез со своими указаниями на их неправильные действия..."

В тюрьме летчик пробыл не год, а 16 дней. По ходатайству заместителя начальника ВВС Я.И. Алксниса и наркома К.Е. Ворошилова наказание заменили условным, освободив Чкалова из заключения. Но в ряды Красной Армии его не вернули.

Ну а в сериале, за Чкалова хлопочет и бывший его командир Фесенко, который говорит злобному чекисту, что летчику надо дать еще один шанс на исправление. Злобный чекист ехидно улыбается и говорит, что они Чкалову такой шанс и дали, в исправительном доме.

За Чкалова так же хлопочет и бывший его командир в Ленинграде, но к нему даже не думают прислушиваться, говоря ему, ты это лучше о себе подумай. Но Антон Сергеевич не думает отступать, он говорит что готов взять Чкалова в свою часть на любую должность.

Громову удалось таки уговорить человека, тот согласился подписать ходатайство о помиловании, но при этом Яков Иванович заявил, что в армии Чкалову не место, В ОСАВИАХИМЕ и гражданской авиации так же нужны свои грамотные летчики.

Волшебный российский монтаж, наступает лето 1930 года. К Чкалову, который работает в Осоавиахиме, клеится какая то дама. Что за дама пока что непонятно, но она очень хочет полетать, и потанцевать танго. Эта дама по имени Марго, говорит Чкалову, что вальс это фуфло, в вот ТАНГО это ВСЕ. Чкалов дамочкой заинтересовался, и захотел научится танцевать ТАНГО.

Через какое-то время, Чкалов на вокзале встречает отца, которому жалуется на свою работу, дескать он хоть и летает, но по сути является воздушным извозчиком. Действительно, в начале 1929 года Чкалова приняли лётчиком-инструктором в Ленинградский ОСОАВИАХИМ, где он выполнял прогулочные и агитационные полёты, "катал" на тихоходном "Юнкерсе" желающих полетать.

В кабину самолёта, помимо лётчика и механика, помещались четыре пассажира. Средства, получаемые от платных полётов, шли на организацию и содержание планёрного кружка. Конечно, это было совсем не то, о чём он мечтал. Но другой возможности находиться в небе не представлялось. А летать Чкалов очень хотел. Это было ему совершенно необходимо. Без этого он сразу мрачнел, скучнел и терял интерес к жизни.

Охотно поднимал лётчик в полёт хрупкие планёры, построенные энтузиастами конструкторами Ленинградского аэроклуба.

О периоде работы Чкалова в Ленинградском ОСОАВИХИМе рассказывает Владимир Лазаревич Зархи, который в это время летал бортмехаником с Чкаловым. В восьмом номере журнала "Костёр" за 1965 год были опубликованы воспоминания Владимира Лазаревича "Два рассказа о В.П. Чкалове".

Когда Чкалов работал в Ленинградским ОСОАВИХИМе, были у него и аварии Очередная авария случилась у Валерия Чкалова в ноябре 1929 года. Вот как об этом случае рассказывал В.Л. Зархи со слов его товарища, участника тех событий, бортмеханика Чкалова Николая Николаевича Иванова:

По факту аварии самолета было заведено уголовное дело. В ходе следствия экипаж оправдали - "Виноваты метеоусловия". Как нетрудно заметь, нечто похожее на то, что нам показали в конце второй серии, было на самом деле, только при других условиях и без поезда, ну это ладно, возвращаемся к фильму.

Папу Чкалов привез домой, где старику устроили торжественную встречу. Во время ужина старик заметил, что между Чкаловом и Ольгой не все ладно. А тут Чкалов взял и неожиданно смылся, отец поинтересовался куда это он вообще намылился. Ольга старику ответила, что Чкалов каждый вечер учится танцевать танго. Это отцу не понравилось.

В это время Чкалов танцует танго с Марго, которая к нему так и липнет, в то время как он зажатый. Держа руки в карманах, во время танца, он ей сообщает что к нему отец приехал, её это прямо распаляет. Во время танца, она на нем прямо виснет, страстно охает и дышит, так что если выключить изображение и оставить только звук, можно подумать что они не танцуют а сношаются.

На следующий день, отец так и не погостив толком собраться уезжать. Перед тем как сесть на телегу, папа выговаривает сыну насчет его поведения, то оправдывается, что вчера он встретил товарища с которым и выпил. Батя ему говорит, что знает он таких товарищей в юбке, прыг на телегу и уехал.

После отъезда отца, Чкалов не прекратил встречаться с Марго, которой он жалуется на свою нелегкую жизнь, типа он летать хочет, а ему не дают этого делать. Марго со старанью говорит, что она хорошо его понимает, после чего заявляет, что семья, дети это мещанство, тепло уютно, можно никуда не рваться.

Чкалов с ней не согласен, он говорит что семья это хорошо, а сын который у него растет, подвигает его на новые достижения. Она над ним иронизирует, что пока от него "достижений" не видно, типа он вялый и ни на что решится не может. Для Чкалова это звучит как призыв к действию, он её тут же обнимает и крепче прижимает к себе.

Тут же в парке Чкалов встречается кс Гроховский, который занимается агитацией граждан, предлагая им прыгнуть с парашютом. Гроховский старому другу рассказывает, что у него есть свое небольшое пока конструкторское бюро, где они занимаются испытаем десантной техники.

Гроховский пригласил Чкалова поехать с ним в КБ и там все посмотреть, ну хотя бы потому, что ему нужен такой летчик как он. Чкалова предложение Гроховского заинтересовало, он ей предложил вместе с ним поехать, но та отказалась и ушла. Чкалов хотел рвануть за ней, но поехал с Гроховским.

И вот Гроховский знакомит Чкалова со своим хозяйством, рассказывает ему что и где находится, и чем они тут вообще занимаются. Гроховский показывает Чкалову макет самолета, к крыльям которого подвешены контейнеры, летчик интересуется у него, что это такое , тот объясняет, что это десантные опрокидывающиеся люльки.

Чкалов интересуется у конструктора, а нет ли у него что ни будь поманёвреннее, то говорит что нет, но обязательно будит и истребите и бомбардировщики. Ну а дальше Гроховский смотрит, а во дворе стоит самолет, а тут появляется еще и и Анисимов.

Если Гроховский появлению Анисимова обрадовался, то Чкалов весь нахмурился, скорчил недовольную рожу. Но как оказалось это все наигрыш, два старух друга все же обнялись.

Через какое то время, два друга сидят дома у Чкалова и пью водку, пока Ольга развлекает их игрой на пианино. Анисимов говорит Чкалову, что КБ Гроховского это его шанс вернуться в большую авиацию. Чкалова это не устраивает, потому что Анисимов водит истребители, а он из этого корыта должен будет людей в ящиках выбрасывать.

Анисимов ему говорит, что надо с чего то начинать, тем более что Гроховского поддерживает сам Тухачевский. К тому же по словам Анисимова выходит, что Алкснис ничего о Чкалове слышать не хочет, хотя они вчетвером и пытались до него достучатся, так он взял их и всех уволил.

Чкалов спрашивает, "если тебя уволили, то почему ты в форме?", на это Анисимов отвечает, что ему извинятся пришлось, вот его и вернули. Ольга убрала со стола две пустые бутылки, Чкалов пьяно усмехнулся, а Анисимов продолжил его уговаривать работать с Гроховским.

К мужикам подсаживается Ольга, которая просит чтобы Анисимов рассказал, как он живет , женился ли, тот говорит что еще не женился, потому что его девушки не любят. Ольга ему говорит, что за него любая пойдет, эти слова не нравится Чкалову, который встает и уходит.

Анисимов спрашивает у Ольги, куда это Валерий отправился, та с горечью ему отвечает, что у мужа последнее время, появились новые увлечения, он по вечерам берет уроки танцев..

Ну а дальше Чкалов с Марго танцует танго, тут появляется Анисимов и выключает граммофон. При виде Анисимова, похотливая Марго делает стойку, Чкалов корчит недовольную рожу. Валерий спрашивает у лучшего друга, чего он сюда приперся, тот перевернув пластину отвечает, что он же хочет танцевать научится.

Включив граммофон, Анисимов приглашает на танец Маргариту, та не против потанцевать с таким импозантным мужчиной. Пока они танцует, Чкалов смотрит на них с кислой рожей. Анисимов танцевал с Марго не долго, вскоре она на Чкалова переключилась, а с него опять на Анисимова, потом опять на Чкалова, потом опять на Анисимова и так далее.. Из танцевального зала, Марго ушла вместе с Анисимовым, ну а Чкалов пошел домой к жене.

Дома Чкалов помирился с женой, заявил ей что завязывает с авиацией, и тут внезапно к нему пожаловал Гроховский. Конструктор сказал летчику, что он звонил Алкснису и Тухачевскому, и теперь Чкалов является летчиком испытателем его КБ, по крайней мере на это испытание.

Чкалов спрашивает, а как же Анисимов. Ну Гроховский ему и рассказывает, что вчера Анисимов явился на аэродром с какой девицей, посадил её себе на колени, и улетел вместе с ней на самолете. Но по словам Гроховского выходит что это к лучшему, завтра Чкалов проведет испытание перед комиссией и будет зачислен в штат. Ольга радостно восприняла эту новость, а сам Чкалов как то не очень.

На вокзале, куда они поехали всей компанией провожать семью конструктора в деревню, Чкалов заявил Гроховскому, что он знает как доказать комиссии о надежности его техники. Для этого, по словам Чкалова, его жена Ольга, должна завтра совершить прыжок с парашютом. Это предложение не понравилось Ольге, которая развернулась и ушла.

Но Чкалов не отказался от своей идеи, он сказал Гроховскому, что он Ольгу уговорит. Ну а пока Чкалов бежал за Ольгой, Лида Гроховская сказала мужу, что может будет лучше, если она прыгнет, ведь у неё за плечами уже десять прыжков. Сначала Павел был против, ведь его жена беременна, но потом она его уломала, дочка в деревню к бабушке поехала без мамы.

На следующей день, на аэродроме идет подготовка к испытанию техники, Тут появляйся машина, в которой сидят Алкснис с Туполевым. Увидев самолет, Туполев устраивает истерику, он на весь аэродром орет, что Гроховский угробил машину, что ЭТО не летательный аппарат, аэродинамика у него нарушена, что летать ЭТО не будет.

Гроховский пытается Туполеву доказать обратное, что машина модернизирована, летать она будет, но конструктор истеричка, даже не хочет его слушать. На сторону Гроховского встает Чкалов, который велит конструктору заткнуться.

Туполев истерично начинает орать на Чкалова и качать права, что он авиаконструктор Андрей Николаевич ТУПОЛЕВ, создатель вот этого самолета, который превратили неизвестно во что. Чкалов делает конструктору комплемент, от которого тот водой аж подавился, что хорошую машину он сделал, бомбардировщик а летает как истребитель.

Туполев истерически завопил, "ой спасибо, оценил благодетель", после чего категорически запретил проводить испытания самолета, велел снять с крыльев эти "гробы", а саму технику отогнать в мастерскую.

Чкалов опять пытается заступится за машину, заявив что он вчера на ней мертвую петлю сделал. Эти слова повлияли на Туполева как красная тряпка на быка, он истерично завопил: " И петля у них мертвая, и гробики у них под крыльями, и из них вываливаются покойники".

Тряся перед лицом Алксниса куклой, Туполев вновь выразил свое категорическое несогласие тому, чтобы с его бездарно испорченного самолета десантировались парашютисты, если они хотят прыгать, то пускай прыгают с крыши анатомического театра.

Тут на аэродром прибывает Ворошилов, которому Туполев высказывает свое недовольство. Ворошилов встает на сторону Туполева и тоже начинает орать, что Гроховский пускает пыль в глаза, что эти его парашюты филькина грамота- по мнению экспертов, что два манекена при испытаниях всмятку разбились.

Алкснис пытается переубедить Ворошилова, что разбилось только два манекена из сорока пяти, после чего были произведены доработки, что парашюты безопасны и все такое прочее. В дело вступают Гроховский, который говорит Ворошилову, что парашют безопасный, вон его жена даже собралась прыгать.

Пока там шел спор, к Чкалову подошла Марго, которая изъявила желание, посмотреть на испытания. Тут выясняется интересное, оказывается за это время, она стала женой Анисимова, который тоже здесь находится.

То что Анисимов тоже тут, Чкалову не очень то и понравилось, ведь это он должен был лететь. Тем временем, большое начальство пошумело, и разрешило Чкалову производить испытание самолета. Само испытание зрителям не показали.

О ходе испытаний, которое прошло вполне успешно, Чкалов рассказывает жене. Правда по словам Чкалова , хоть испытание прошло и успешно, не всю комиссию оно удовлетворило, хотя Ворошилову понравилось. Ну а особенно Ворошилову понравилось то, что с парашютом прыгала жена Гроховского.

Услышав что жена Гроховского по разрешению мужа прыгала, очень возмутило Ольгу, ведь Лида на четвертом месяце беременности, и ей нельзя прыгать. Так что Ольга назвала Гроховского мерзавцем из за этого, и заявила, что она не хочет видеть его в своем доме. Чкалов стал защищать друга, но Ольга встала в позу, тогда летчик завернул в скатерть вещи и ушел.

Когда Чкалов пулей вылетел из дома, он наткнулся на Гроховского с женой, которые пришли к нему в гости. Чкалов им сказал, что праздновать они поедут на природу, но тут внезапно Лиде стало плохо, и она грохнулась в обморок, так что её отправили в больницу.

У больницы, пока Лиде оказывали помощь, Гроховский стал делится с Чкаловым идеей нового изобретения десантной капсулы, для десантирования людей без парашюта. Ну а Чкалов у него спрашивает, знал ли он что Лида беременна, тот говорит что знал, но они вместе все решили что она будет прыгать.

Ну а дальше Гроховский истерично начинает орать, что время такое, что нельзя иначе, что она на своих костях строят советское государство, и он хочет чтобы они построили и его дети счастливо жили в советской стране. Тут выходит врач и велит Гроховскому заходить в больницу, серия на этом заканчивается.

Если вам понравилась статья, то ставьте лайки, чем больше тем лучше, пишите комментарий, а так же на сам канал подписываться не забывайте

ДЕРЕВЕНСКИЙ АНТИДЕТЕКТИВ. КАК РАССЛЕДОВАЛИ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА. ЧАСТЬ 5

Перейдем к литературе художественной.

Статьи в «Пионерской правде», как мы видели, писали не менее трех журналистов: Соломеин, Губарев и Смирнов. Каждый из них напишет книгу со своей интерпретацией событий в Герасимовке.

Возьмем для начала что-то из позднесоветского, каноничное.

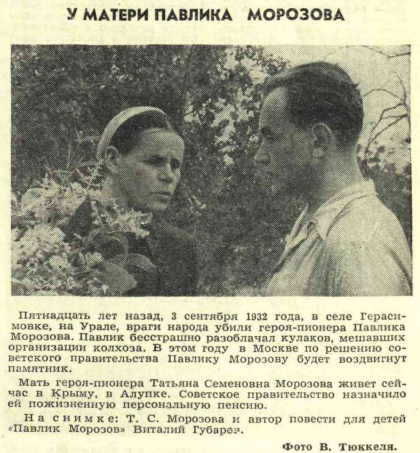

Виталий Губарев, повесть «Павлик Морозов», Алтайское книжное издательство, 1978 г.

Видим примечание: «Печатается по изданию: В. Губарев. Павлик Морозов. Москва, Государственное издание детской литературы, 1948».

Кратко, по основным моментам.

Лет тридцать назад молодой герасимовский мужик Арсений Кулуканов убил в местных лесах купцов-коробейников – мужа и жену. С тех пор и пошел в гору. От пристава откупился награбленным золотом. На могиле убитых поставил два деревянных креста – «наверное чтобы не считали его злодеем».

Деревенский мужик бедняк «Василий Потупчик ненавидел Кулуканова и ни перед кем не скрывал своей ненависти». Потупчик батрачил на Кулуканова с 24 по 31 год. «Год всего, как ушел». «Треть деревни батрачила на Кулуканова, и треть деревни была у него в долгу».

Василий Потупчик намекает Павлику, что его отец – председатель сельсовета – не просто так тянет с организацией колхоза в Герасимовке.

«Трофим Морозов суров с детьми, особенно почему-то недолюбливает Павла».

На семейном ужине Трофим Морозов пытается налить Павлику водки, потом достает конфеты: «Привезли сегодня в кооператив, ну, я и взял. А главное – никакого расхода! Председатель Совета!». Павлик, уточнив, что отец не платил за конфеты, решительно от них отказывается.

Сбор пионеров во главе с Павликом сорван группой местных хулиганов (естественно, детьми кулаков) во главе с Петькой Саковым. Тут пересечение с более известным противостоянием Тимура и его команды с шайкой Мишки Квакина.

Из центра приезжает уполномоченный товарищ Дымов. Останавливается в избе у Василия Потупчика. Василий и Павлик обсуждают организацию колхоза. Василий рассказывает Дымову местную легенду об убийстве Кулукановым семьи купцов. Дымов по списку населения деревни выясняет, что Кулуканов числится не кулаком, а середняком.

Павлик подслушивает как отец продает незнакомцу некие документы: «С такими удостоверениями хоть в Москву езжай, в самый Кремль».

Павлик украдкой достает одно из таких удостоверений из портфеля отца:

«Удостоверение. 27 июля 1932 года. Дано сие гражданину ... в том, что он действительно является жителем села Герасимовки Тавдинского района Уральской области и по личному желанию уезжает с места жительства. По социальному положению бедняк. Подписью и и приложением печати вышеуказанное удостоверяется. Председатель сельсовета Т.С. Морозов».

10. Павлик бежит в избу Василия Потупчика и отдает товарищу Дымову украденный у отца документ. Дымов называет Павлика настоящим пионером.

11. В следующей главе кратко говорится о том, что «суд приговорил Трофима Морозова к 10 годам тюрьмы». В деревне Павлика называют «Пашка-коммунист». Выбрали нового председателя. Дымов уехал в Тавду. Дед Сергей не разговаривает с Павликом. 19-летний двоюродный брат Данила – воспитанник деда Сергея – цедит сквозь зубы: «С коммунистами не разговариваем». Дед Сергей требует от Павлика и его матери Татьяны объединить хозяйства. Павлик отказывает. Данила огрызается: «Мы с тобой еще посчитаемся! Коммунист какой!». Данила на улице бьет Павлика. Мать отгоняет Данилу.

12. Петька Саков рассказывает Павлику, что распространяемые по деревне письма с религиозного содержание с текстом «Был слышен в святом граде Иерусалиме голос господен, и сказал господь: кто в колхоз пойдет, не будет тому благословения», сочинили его тетка и Кулуканов. Петька просит принять его в пионеры.

13. Ребята дразнят Павлик и Мотю Потупчик (дочь Василия Потупчика) женихом и невестой.

14. На рыбалке на озере у Павлика с Данилой происходит конфликт с рукоприкладством. Данила говорит, что пошутил.

15. Кулуканов приходит к деду Сергею: «Дело, Серега, есть». Кулуканов рассказывает деду Сергею и Даниле, что сорвал с утра со своих ворот листовку, где он назван зажимщиком хлеба. Упоминает, что был крестным Павлика по просьбе Трофима Морозова. «– у Силина закопанный хлеб нашли, а у Шитракова – оружие. Тоже он устроил – со своими босяками...». Кулуканов просит закопать его хлеб в амбаре деда Сереги: «У вас искать не станут».

16. Ночью Павлик подсматривает, как во дворе разгружают кулукановское зерно: «Вот гады! Сгноить хотят!». Данила замечает, что Павлик подсматривает. Дед говорит тихо и четко: – Убью!». «Кулуканов наклоняется к Даниле: я тебе давал... и еще дам... Выследить его надо... и конец!».

17. «Днем комиссия из сельсовета во главе с Потупчиком сделала обыск во дворе деда. Хлеб был найден».

18. 3 сентября 1932 года. «Среди дня Павел и Федя собрались по ягоды». «Запыхавшийся Данила прибежал в избу к деду: – Ушел на болото, за клюквой». «Данила стучал зубами: – Он... не один пошел... – С кем? – С Федькой. Выдаст... Дед вздрогнул. – Обоих! Ну, ступай же! Чего стал, собачий сын?! Стой! Я с тобой пойду...».

19. Дед Серега убивает Павлика. Данила – Федю.

20. «На третий день искать братьев пошла вся деревня». Тела нашла Мотя Потупчик с псом Кусакой.

21. «Мотя бросилась прочь от этого места ...Все остальное было, как в дыму. Она не видела и не слышала, как выносили из леса теле убитых, как вели в сельсовет упирающегося Данилу, как Данила, заикаясь, бормотал что-то о Кулуканове, о деде... Потом задыхающийся рыжебородый Василий Потупчик приволок в сельсовет бледного Кулуканова».

22. В 1942 году матери Павлика приходит письмо с фронта от сына Романа, в котором он рассказывает, как борется с фашистами.

Много ли здесь выдумки Губарева, даже с поправкой на полудокументальность произведения?

В общем то – почти все неправда. Или выдумка, или недосказанность.

По хронологии Губарева.

Бедняк Потупчик батрачил на Кулуканова с 1924 по 1931 год. События происходят в 1932 году. 28 июля Павлик доносит на отца. А 3 сентября Павлик с братом убиты. Соответственно суд над Трофимом Морозовым состоялся где-то в августе (быстрое же революционное правосудие!), после по наводке Павлика до 3 сентября был изъят хлеб у Кулуканова и ружье у Шатракова. Кулуканов – крестный отец Павлика. События сжаты по времени, идут одно за другим к трагической развязке. Видим только одно (но очень существенное) явное противоречие с БСЭ, которая указывает, что Павлик разоблачил отца за два года до убийства – в 1930 году.

Губарев отказывает в родстве почти всем персонажам. Ни намека, что Морозовы, Потупчики, Кулукановы, Силины – по сути одна большая семья. Кулуканов с тестем так, вообще, запросто общается, называя того Серегой.

Перейдем к другим произведениям. Можно считать после после Великой отечественной войны канон уже устоялся. Поэтому для нас будут более интересны довоенные издания.

Начнем с самой первой книги.

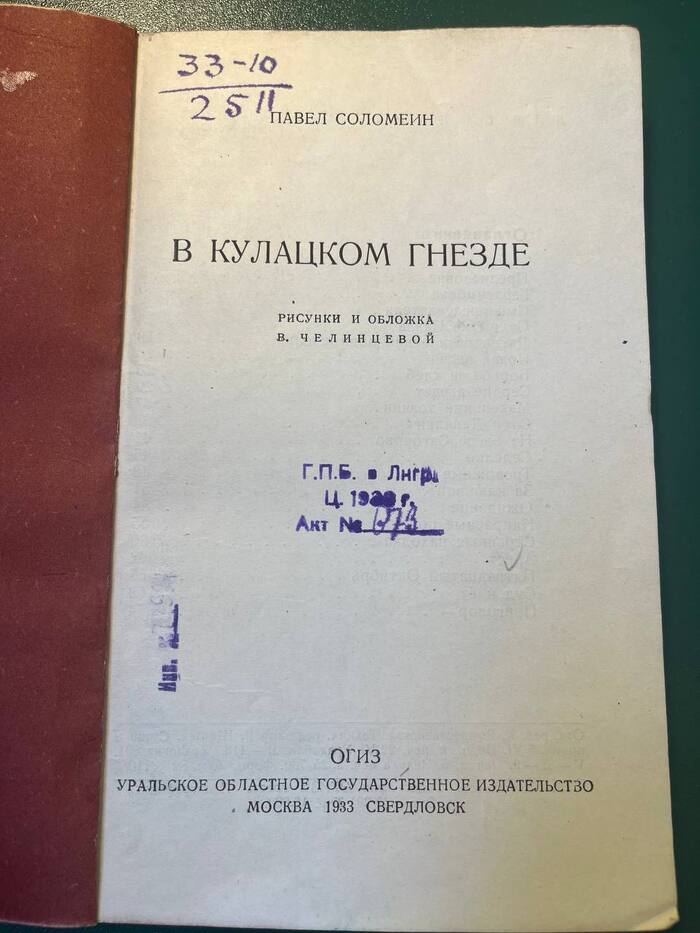

Павел Соломеин, «В кулацком гнезде», 1933 г., Свердловск.

«Летом 1906 года на Северный Урал приехали сорок семей белорусских крестьян искать лучшей жизни...». «Так родилась деревня Герасимовка».

«На краю деревни у самого леса большой пятистенный дом Арсения Кулуканова...». «Председателем сельсовета работает шурин его Трофим Сергеевич Морозов...». «Напротив Кулуканова окно в окно живет свояк его Силин. Рядом – сам председатель сельсовета, а подальше – родной тесть Сергей Сергеевич Мороз». Примечание: Вот так номер! Оказывается Кулуканов не просто крестный Павлика, а еще и муж его родной тети – дочери Сергея Морозова. И Силин тоже их родственник! Ни «Пионерская правда», ни Виталий Губарев об этом не пишут. Даже скорее подчеркивали отстраненность Кулуканова от семейства Морозовых. В книге Губарева Кулуканов обращается к тестю по простецки – Серега. А он к нему уважительно угодливо – Арсений Игнатьевич.

Но читаем дальше. Какие еще сюрпризы нам преподнесет первая книга о Павлике?«Павлу 12 лет ... В Герасимовке из комсомольцев только одна учительница Зоя Александровна Кабина. И колхоза нет. Все живут единолично".

Павлик предлагает Зое Кабиной организовать пионерский отряд. Двадцатого октября 1932 года (так в книге – вероятно должен быть 1930 или 1931 год) 14 человек вступили в пионерскую организацию. Отец Трофим Морозов, узнав, что Павлик стал пионером – ударил его. За ужином выгнал из-за стола: «Пионеров не кормлю... Вон, коммунист проклятый!».

Как-то в полночь к Трофиму пришли двое. «В горницу вошли двое. Павел встал и на цыпочках подошел к двери. Долго стоял на холодном полу, прислушиваясь к тому, что говорили за дверью. Также бесшумно лег на койку, но долго не мог заснуть. То, что он увидел и услышал, заставило учащенно забиться его сердце. – Так, вот, что делает отец! Вот откуда у него денежки».

«На другой день Павел пошел в сельсовет. За председательским столом сидел человек в военном. Кода все вышли Павел подошел к столу. – Дяденька, я расскажу тебе... И волнуясь, горячо размахивая руками, Павел рассказал все, что узнал про отца в последние дни. Человек переспрашивал, задавал вопросы и торопливо записывал в свой блокнот». Вообще интересно, конечно, сын председателя сельсовета идет в сельсовет «стучать» на отца. В кресле отца сидит какой-то военный и Павлик все рассказывает незнакомцу. С какой стати Павлик решил, что отец и этот военный не заодно? Хм, не прокололся ли Соломеин в этом эпизоде, подгоняя факты? Может и не был Трофим Морозов к этому времени председателем, потому и пошел Павлик в сельсовет? Но мы забегаем вперед. Читаем книгу дальше.

«А через три дня Трофим Морозов бросил жену, четверо ребятишек и женился на молодой Соньке Амосовой. Жить переехал к Арсению Кулуканову – зятю и соседу своему. Тут и свадьбу справлял».

Вот и еще один нежданный сюрприз! Выясняется, что Трофим бросил семью и во время суда над ним показания давали (если давали, конечно) брошенная жена и брошенный сын. Губарев и «Пионерская правда» о таком нюансе умалчивали. А разница, согласитесь, есть и очень большая. И как-то подозрительно, что по Соломеину подслушанный разговор был всего лишь за три дня до ухода Трофима из семьи. Картинка становится менее понятной и логичной.

8. «Но недолго пришлось жить ему с молодой женой. В одну из ночей в Герасимовке были арестованы председатель сельсовета и два члена президиума». Интересно, почему арестованы ночью? Ладно в городе, подъехал воронок к многоквартирному дому и люди в погонах пошли на обыск с арестом, не привлекая особого внимания соседей. Но в глухой деревне?

9. «В Герасимовку приехали новые люди, провели общее собрание и выбрали нового председателя».

10. «Трофим Морозов два месяца сидел в тагильском (так в книге, возможно – в тавдинском) изоляторе... Трофима отпустили из-под ареста на три дня. Но оказалось, что его молодая жена вышла замуж за другого. Пошел к отцу – Сергею Морозу». Особенности деревенского правосудия. Привезли на суд. А разместить негде. И на три дня отпустили домой.

11. «Трофим ... грустно рассказывал: – Пришлось помотать соплей на кулак в два-то месяца. Сознался... Нельзя было иначе.. Все доказательства на лицо... Послезавтра начнут судить». В разгар встречи пришел Павлик, которого явно не ждали. «– Отца проведать пришел? Ехидно спросила сестра Трофима, Хима Кулаканова».

12. «Снова заговорил Трофим: – Что ж, Пашка, характеристику на меня писал в гепеу? – Нет, тятя, – спокойно ответил Павел. – Ты не научил меня писать характеристики». «– А еще говорил что? – Говорил, – жестко сказал Павел и посмотрел отцу прямо в глаза. – Я рассказал ему о всех твоих проделках. – О каких моих проделках? – Вздрогнул Трофим. – За которые судить тебя будут... Трофим сразу как-то съежился, закрыл лицо руками». Тут, в принципе, становятся понятны причины, по которым Горький резко отозвался о повести Соломеина. Павликом должны двигать только идеи классовой борьбы, а не личная месть за брошенную семью. Размах становится не тот. Губарев таких ошибок не допускал.

13. 12-летний Павел выступил на суде. «– Вызовите свидетеля Павла Морозова, – попросил судья». «- Дяденьки судьи, – начал он, запинаясь, – это я доказал на Трофима Морозова и его банду.Он махнул рукой в сторону подсудимых. – Мой отец творил явную контрреволюцию...».

14. «Трудно приходилось Павлу. А тут еще учителя сбежали во время январских каникул. В школе осталась одна учительница Зоя Александровна... Многие ребята бросили учебу, хулиганили. Особенно Кузьма Силин. Он организовал группу ребят и стал травить пионеров».

15. «В феврале приехали новые учительницы. Низенькая черноглазая Анна Ивановна и молоденькая Клава Прозорова».

16. Приехала бригада райкома партии. На общем собрании «О ходе хлебозаготовок» выступил Павлик. Сказал, что государству нужен хлеб и он первый сдаст два центнера.

17. Павлик ночью видит, что в соседском дворе у Арсения Силина перепрятывают хлеб. На следующий день «Павел пошел в школу и по дороге зашел к уполномоченной сельсовета. Долго с ней разговаривал, а через час к Силину пришли с обыском». «Осодмильцы Ванька Потупчик и одноглазый Прохор Варыгин пошли искать под крышей». Получается, что кроме главного пионера Павла в деревне есть еще и члены добровольной дружины по содействию милиции.

18. «Не любил Сергей Мороз советскую власть ... Старик вспоминает доброе старое время, своего отца – тюремного надзирателя. Видит себя молодым, щеголеватым жандармом ... Жили хорошо зятья – Арсений Кулуканов и Арсений Силин. Помогали старикам. А теперь третий зять, вечный батрак Денис Потупчик, – заместитель председателя сельсовета, вместе с сыном своим Ванькой раскулачил Кулуканова и Силина».

Ого! Да тут сплошные семейные разборки между двоюродными братьями. Данила Морозов убил Павлика, а другой двоюродный брат, как осодмилец, активно участвовал в обысках и изъятии хлеба у своих дядей. Губарев о родстве Морозовых с Потупчиками не упоминал.

19. Сергей Морозов упоминает, что Павлик выдал местному милиционеру информацию о наличии оружия у соседей: «...доказал, что сосед Антон Шатраков имеет незарегистрированное ружье. Вместе с милиционером сам пошел искать. Под печку лазил, на чердак и голбец. Все таки нашли и отобрали».

20. Раскрывается по каким причинам Данила живет у деда с бабкой: «Несколько лет назад их сын Иван разошелся с женой, на другой женился и уехал жить в соседнее село Киселево. Новой жене не понравились дети Ивана: Данила и трехлетняя Парунька. Сговорила она мужа отдать их на воспитание старикам Морозам. Натерпелась много горя маленькая Парунька. За каждую провинку расвирепевшая бабка связывала ей руки назад и подвешивала на стенку. Висела Парунька до тех пор пока не посинеет. Росла она пугливой, заморенной, а как исполнилось ей семь лет, сбежала к своей матери. Пешком шла сорок километров по глухому лесу». Соломеин с Губаревым понаписали, конечно, ужасов, выставляя Морозовых и Кулукановых в черном цвете. Кулуканов купцов убил, а старуха Морозова внучку на стенку связанную вешала.

21. «Новый председатель сельсовета, как приехал, три дня рассматривал последние списки. Потом Кулуканову, Силину и другим дали твердые задания по хлебу».

22. На рыбалке на озере у Павлика происходи конфликт с Данилой. У Губарева есть аналогичный эпизод.

23. Дед Морозов просит у Павлика седелку. Павлик дает. Когда хочет забрать – происходит драка с Данилой. Мать предлагает Павлику заявить на Данилу местному милиционеру Титову. Титов записал показания матери. Дал справку Павлику и сказал: «– Поедешь в Городище, фельдшер освидетельствует тебя и заведем дело».

24. «В субботу 3 сентября Татьяна поехала в Тавду сдавать теленка в контрактацию. До Тавды 50 километров. Обещала вернуться к понедельнику».

25. Павлик с Федей, взяв мешки, уходят за клюквой.

26. Соломеин не описывает сцену убийства. «– Братко, глянь, кто это? – испуганно схватил за руку Федька. Павел взглянул вперед. Из-за куста показались два человека. Они шли навстречу ребятам».

27. Тревогу по поводу исчезновения ребят в понедельник с утра подняла Маланья Островская, сестра матери. Вечером милиционер Титов предложил Анисиму Островскому на лошади съездить в Кулаковку к бабушке Павлика, узнать не там ли братья. Во вторник начались поиски в тайге. Поиски организовал Титов. Тела нашел Митька Шатраков со своей собакой. «Первым, что бросилось Митьке в глаза – это мешок. Большой, прихлестанный дождем мешок, лежал в неглубокой ямке, окруженной осинником. Из мешка торчали ноги, маленькие, в худых ботинках. Мешок был одет на голову и завязан по пояснице».

28. Ванька Потупчик предлагает Титову арестовать стариков Морозовых, Кулуканова и Силина, уверяя, что убийство их рук дело. И заявляет о готовности лично всех арестовать. Картина эпическая: «– Руки вверх! – провозгласил Потупчик, входя в хату деда Мороза и потрясая ржавым смитвисоном. – Сергей, Данила и Ксенья Морозовы, вы арестованы! Понятно? – грубо произнес Ванька. Мороз не сопротивлялся».

29. Морозным вечером в 6 часов в Тавде начался суд. «В глубине сцены виден большой портрет Павлика. По бокам – знамена: «Требуем приговорить убийц к расстрелу», «Построим самолет «Павлик Морозов». Ближе к авансцене за столом судебная тройка. На столе микрофон. Справа общественные обвинители и журналисты. Слева на скамье подсудимых сидели Кулуканов, Морозовы и Арсений Силин».

30. Первой допрашивали старуху Морозову. «Старуха рассказывала о своем жестком муже, о хитром Кулуканове – главном вдохновителе убийства, и о тяжелой героической жизни Павла». «Все были потрясены рассказом старухи». Чем были потрясены присутствующие – не совсем понятно. Также, как и в отчете «Пионерской правды», совсем не понятно о чем она рассказывала. Но точно не подтверждала совершение убийства мужем и внуком.

31. «Утреннее заседание открылось допросом Сергея Мороза». «На вопросы отвечал путано, сознавался и не сознавался, морщился, истерично махал рукой. – Судите скорее.. убивайте.. надоело, кажут, как птицу заграничную».

И здесь новый поворот. Соломеин прямо не пишет, но явным образом дает понять, что Сергей Морозов на суде себя виновным не признал! А мы помним, что «Пионерская правда» в статье товарища Е. Смирнова прямо напечатала признания Сергея Морозова на суде в убийстве.

32. Дальше выступал Данила Морозов. Во всем признавался. Дед и Кулуканов давно сердились на Пашку. Не раз говорили, что надо убрать этого сопливого коммуниста. 3 сентября Кулуканов сказал ему, что ребята пошли за клюквой. Дал 30 рублей. С Морозом разговаривал, он согласен. Пошли в лес и с полкилометра от деревни встретили их. Павлика убил он. Дед – Федю. На деньги Кулуканова купил себе фуражку.

33. Арсений Кулуканов ни в чем не признался. Про допрос Арсения Силина ничего не сказано. Были ли адвокаты – тоже ничего не сказано.

34. На следующий день в вечернем заседании было прение сторон. Выступал общественный обвинитель (речь совпадает с речью, опубликованной в «Пионерской правде»). Обвиняемым дали сказать последнее слово. Данила Морозов попросил судить его по закону. Арсений Кулуканов сказал, что не виновен. Остальные обвиняемые говорить отказались. Перед уходом уда на совещание зачитали только что пришедшую телефонограмму: «Вчера в деревне Киселево арестован колхозник кандидат партии Морозов Иван Сергеевич. Он арестован за покушение на жизнь уполномоченного района по хлебозаготовкам. Следствием выявлено, что Морозов является одним из подстрекателей убийства пионера Павла Морозова – своего племянника. Арестованный содержится под стражей в Городищенском участке милиции».

35.Председатель зачитал приговор – высшая мера социальной защиты – расстрел. «Силина же Арсения Никитича за недоказанностью считать по суду оправданным и из-под стражи освободить». «Где-то сзади громко запели «Интернационал»».

По хронологии У Соломеина пропадает целый 1931 год (если верить БСЭ, что донос на отца был в 1930 году).

Деревню основывают переселенцы– белорусы в 1906 году (сразу большой вопрос к Губареву, который приписал убийство Кулукановым купцов-коробейников где-то около 1900 года). В октябре 1931 г. организовывается пионерский отряд. К Трофиму начинают ходить «ночные» гости. Павлик рассказывает об отце «военному» в сельсовете. Через три дня Трофим уходит из семьи. Через некоторое время Трофим и два члена президиума сельсовета арестованы. Еще через два месяца Трофим возвращается в Герасимовку на суд. На январских каникулах 1932 г. уезжают и не возвращаются учителя (получается суд над Трофимом был в декабре 1931 г.). В феврале проводится собрание по хлебозаготовкам, где выступает Павлик. Немного позже Павлик доносит на Силина за сокрытие пшеницы и овчин. Во время страды (сбор урожая) происходит конфликтный разговор с дядей – Иваном Морозовым. Во время сенокоса происходит конфликт с дедом и Данилой из-за седелки. Данила избивает Павлика, милиционер Титов берет объяснение. После Павлик с Титовым и новым председателем едут в соседнюю Владимировку искать запрятанный кулукановский ходок. И 3 сентября мать уезжает в Тавду, а Павлик с Федей идут за ягодами. Таким образом действие занимает 1 год.

Книга Соломеина под новым названием «Павка-коммунист» неоднократно переиздавалась в 60-е и 70-е годы. Но изрядно автором переписанная. Причины были прямо указаны в предисловиях, которые написаны другим уральским писателем Олегом Коряковым. Повесть, указывал Коряков, была написана за 20 ночей: «...уральский обком комсомола дал Соломеину задание: написать книгу о пионере-герое. Срок был установлен жесточайший».

Авральность не прошла бесследно: «...А.М. Горький в частном письме на имя автора сурово покритиковал повесть. Не сразу, после долгих раздумий и дополнительного изучения материала, П.Д. Соломеин решил написать повесть заново. Он закончил эту работу в 1962 году, за несколько месяцев до своей смерти. Бесхитростно, без лишних домыслов рассказана в этой повести правдивая, потрясающая история короткой жизни и страшной смерти пионера Павки Морозова. Прочтите её, и искра пламени, бушевавшего в Павке и горевшего в душе автора, упадет на ваше сердце».

Ну, что же, прочитаем. Ведь как утверждает О. Коряков: «... эта повесть П. Соломеина не содержит ни одного вымышленного лица или события. Она достоверна, как документальное произведение. В ней все как было».

Утверждение сильное. Читаем!

Кстати, есть у меня смутное подозрение, что книжка «Павка-коммунист» это литературная мистификация Олега Корякова. Все издания идут с указанием о «литературной редакции Олега Корякова». И как пишет сам О. Коряков в предисловии, якобы П. Соломеин закончил писать 1962 г. за несколько месяцев до смерти. Прямо как у Соломенина, Павлик подслушивает разговор отца, а через три дня отец решил уйти из семьи.

Но вернемся к книге. В чем же разница между двумя самыми «правдивыми» редакциями?

Принципиальных отличий два.

Исчезло упоминание, что Трофим Морозов ушел из семьи к другой женщине – «Соньке Амосовой». Вместо одного случая, когда «в горницу вошли двое», стало «почти каждую ночь, очень поздно, отец приходит домой то с одним, то с двумя посетителями». С этим моментом связан крупный прокол новой редакции книги Соломеина. В первом издании, Трофим, к моменту ареста живший с новой женой, при возвращении логично идет не домой к Татьяне Морозовой и 4 ребятишкам, а к деду Сергею Морозову. И это понятно и логично. В новой редакции, Трофим по возвращении также идет к Сергею Морозову: «в свою избу Трофим даже не заглянул». И этот момент становится малообъяснимым, учитывая, что по сюжету Трофим еще ничего не знает о предательстве сына.

Второе принципиальное отличие связано с арестом Трофима Морозова. Вместо безымянного военного, сидевшего в сельсовете за председательским местом, появляется товарищ Кучин «с наганом» (Дымов у Губарева). Узнав, что Кучин «трясет хлеб с Кулуканова», Павлик идет к нему и уточняет: коммунист ли представитель районной власти? И только получив слово, что военный – коммунист, Павлик обстоятельно рассказывает «...о пьянках у Арсения Кулуканова, о таинственных гостях из спецпоселков, которые приходят к отцу почти каждую ночь, о толстых пачках червонцев, полученных отцом с кулаков за справки о бедняцком положении».

Товарищ Кучин оказался оперуполномоченным не только с наганом, но и с выдумкой, и устроил целую спецоперацию в карнавальном стиле. Как-то в очередной раз к Трофиму за справками пришли старики в лаптях и окладистыми бородами. Получив нужные справки по 30 (!) рублей за штуку, «они взглянули друг на друга, и как по команде, сорвали с себя парики. – Ты арестован, Трофим Сергеевич Морозов, – услышал Павка знакомый голос Кучина».

Вернувшись перед судом домой, Трофим жаловался Кулуканову: «Пришлось помотать вожжей на кулак. Два месяца водил следователей за нос. Сознался только на очной ставке с этим.. с Кучиным. Ведь я ему попал, как самый последний дурак. Они, подлецы такие, бороды себе нацепили ... что мне и в ум не пало, что это не твои приятели из спецпоселка».

Суд Соломеин описывает в общих чертах, уделяя внимание только выступлению на нем Павлика.

«- Вызовите свидетеля Павла Морозова, – попросил судья».

По какой причине суд решил допросить несовершеннолетнего сына подсудимого – понять не возможно.

Вызвал и все!

При этом сам Павлик никаких заявлений не писал (на отца донес устно), в качестве свидетеля во время следствия не допрашивался, очных ставок с подсудимым у него не было. Как мы узнаем дальше, Трофима Морозова судили не одного, под суд пошли еще два человека – его помощники по сельсовету. В чем была необходимость допроса на суде именно Павлика – Соломеин никаким образом не поясняет. Допрашивалась ли мать Павлика – Татьяна Морозова – тоже не понятно. Про адвоката речь само собой не идет.

«Павка пригладил рукой непокорные волосы и начал говорить, запинаясь:

- Дяденьки судьи! Это я рассказал товарищу Кучину всю правду о преступлении Трофима Морозова... моего отца.. Мой отец помогал кулакам, врагам Советской власти. Он не защитник, а предатель народа, крестьян. Как пионер, я... Ну скажите, разве мог я скрывать правду? Ведь он пропил свою совесть. За деньги продавал куркулям справки о том, что они будто бы бедняки».

Соломеин/Коряков несколько упростили и смягчили выступление Павлика на заседании суда по сравнению с 1 изданием и речью, впервые опубликованной в «Пионерской правде» 5 декабря 1932 г. (в интерпретации тов. Смирнова). Речь стала немного более похожей на речь несовершеннолетнего деревенского подростка.

«В кулацком гнезде»:

«Дяденьки судьи, – начал он запинаясь, – Это я доказал на Трофима Морозова и его банду. Он махнул рукой в сторону подсудимых. – Мой отец творил явную контрреволюцию. Я как пионер обязан об этом прямо сказать. Мой отец не защитник интересов Октября, а предатель. Он всячески помогал кулаку. Он набивал свои карманы деньгами, продавал кулакам документы, справки о бедняцком происхождении и положении».

«Пионерская правда», 05.12.1932 г.:

«Дяденьки судьи! Мой отец творил явную контрреволюцию. Я, как пионер, обязан об этом сказать. Мой отец – не защитник интересов Октября. Он всячески помогает кулаку, стоит за него горой. И я не как сын, а как пионер, прошу привлечь к суровой ответственности моего отца».

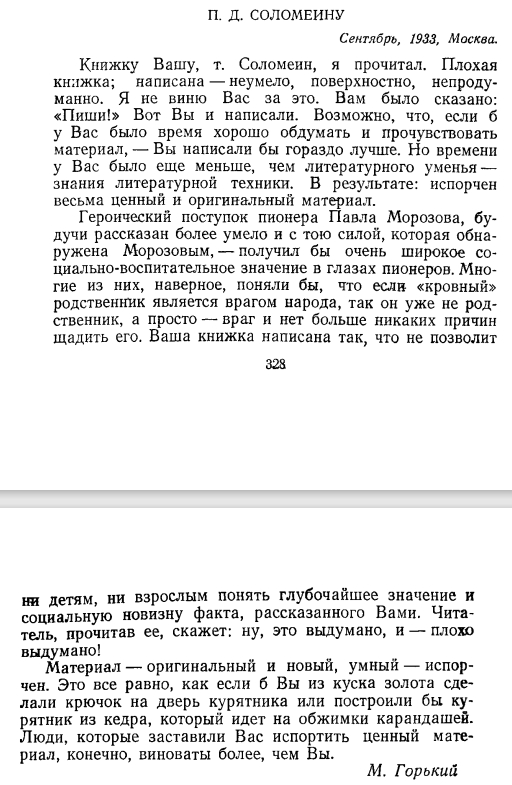

Как писал О. Коряков, Максим Горький «сурово покритиковал повесть». Текст письма в то время неоднократно публиковался. Например, в 1936 г. в сборнике «Письма к рабкорам и писателям», в том же году перепечатан в газете «Уральский рабочий», в 1955 г. – в 30 томе полного собрания сочинений пролетарского классика.

Горький своей рецензией буквально растоптал молодого журналиста, как топтал искренне нелюбимый им джаз («... дикий визг, свист, грохот, вой, рёв, треск ... лошадиное ржание ... хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки ... оскорбительный хаос бешеных звуков...»).

Вот текст этого очень резкого письма, которое Павел Соломеин явно меньше всего ожидал получить:

«Сентябрь, 1933, Москва. Книжку Вашу, т. Соломеин, я прочитал. Плохая книжка; написана – неумело, поверхностно, непродуманно. Я не виню Вас за это. Вам было сказано: «Пиши!». Вот вы и написали. Возможно, что, если б у Вас было время хорошо обдумать и прочувствовать материал, — Вы написали бы гораздо лучше. Но времени у Вас было еще меньше, чем литературного уменья — знания литературной техники. В результате: испорчен весьма ценный и оригинальный материал. Героический поступок пионера Павла Морозова, будучи рассказан более умело и с тою силой, которая обнаружена Морозовым, — получил бы очень широкое социально-воспитательное значение в глазах пионеров. Многие из них, наверное, поняли бы, что если «кровный» родственник является врагом народа, так он уже не родственник, а просто — враг и нет больше никаких причин щадить его. Ваша книжка написана так, что не позволит ни детям, ни взрослым понять глубочайшее значение и социальную новизну факта, рассказанного Вами. Читатель, прочитав ее, скажет: ну, это выдумано, и — плохо выдумано!

Материал — оригинальный и новый, умный — испорчен. Это все равно, как если б Вы из куска золота сделали крючок на дверь курятника или построили бы курятник из кедра, который идет на обжимки карандашей. Люди, которые заставили Вас испортить ценный материал, конечно, виноваты более, чем Вы. М. Горький».

Продолжение следует...

Что вершит судьбу человека в этом мире, или «Эпос о Гильгамеше»

ЧАСТЬ I ГЕРОЙ

«…пройди по стенам Урука,

Обозри основанье, кирпичи ощупай —

Его кирпичи не обожжены ли

И заложены стены не семью ль мудрецами?»

Доброго времени суток, дорогие друзья! Приведённые выше строчки – это начало истории, которая легла в основу всех художественных произведений, что были созданы человечеством. Она впервые задала читателю вопрос: «Что вершит судьбу человека?»

Откуда есть пошли шумеры

Не бывает на белом свете истории, не имеющей автора, и «Эпос о Гильгамеше» не исключение. Давным-давно на территории юга современного Ирака — по-гречески этот регион известен как Месопотамия, а по-простому Междуречье — жил народ, называвший себя «черноголовые». В современной историографии они известны под именем шумеры, по названию области Шумер, где бородатые дяди из бородатого 19-го века раскопали руины древних городов. Откуда чернявые пришли в пустыни, окружающие плодородные реки Тигр и Евфрат, и кем приходятся родственниками из современных народов, неизвестно до сих пор. Ребята эти знамениты в первую очередь тем, что создали цивилизацию. Нет, не ту, которая знаменитая серия пошаговых стратегий, а устойчивую общественную формацию, отличающуюся от первобытного уклада жизни.

Тут пытливый читатель может задать 2 резонных вопроса:

1. «Э, а как же Египет?»

2. «Но ведь наша цивилизация построена на греческой культуре, а ни про каких шумеров я и слыхом не слыхивал».

И в обоих случаях будет абсолютно прав. Египтяне и вправду наряду с шумерами являются изобретателями цивилизации. Кто из них был первым — вопрос спорный, так как нет точных датировок. Их государства возникли примерно в одно время, развивались параллельно друг другу и в схожих природных условиях, при этом создав совершенно разные по мировоззрению и социальному устройству культуры. Как такое могло произойти? Это, как говорится, совсем другая история. О возникновении и развитии как месопотамской, так и египетской цивилизаций я планирую написать отдельные статьи.

Что же касательно эллинов (здесь я имею в виду именно классический период греческой истории, минойцы и микенцы также заслуживают отдельного разговора), то действительно, современное европейское общество опирается на достижения высокой греческой культуры и мысли. Заслуги товарищей в хитонах неоспоримы, если бы не одно «но».

Эллины пропустили через себя и переработали культуры предшественников, другими словами, они не являлись первооткрывателями, а лишь развили то, что уже придумали до них.

А вот Древний Шумер — всем ребятам пример! Именно первым жителям Междуречья мы обязаны появлению таких кошерных вещей, как: города, колесо, медицина, математика, пиво (за это им особый респект), власть, религия, налоги, мем «Надо построить зиккурат». Это черноголовые разделили год на 365 дней, круг на 360 градусов, час на 60 минут, а минуту на 60 секунд, построили первые школы, в которых учили юных падаванов изобретённой ими же уникальной письменности — клинописи (пережившей, кстати, своих создателей, на ней и записан сабж этой статьи) и сделали ещё кучу дел, без которых современное общество не мыслит своего существования.

Сами чернявые, очевидно, в то время не задумывались о том, что спустя несколько тысячелетий их открытия лягут в основу развития последующих цивилизаций. Зато уже в эту дремучую эпоху людям было свойственно размышлять о бессмертии, смысле жизни и судьбе. О том, что значит быть человеком и чем человек отличается от дикого зверя в степи. О том, что было до людей, какими были предки и что ждёт нас впереди. Эти мысли шумерские жрецы оформили в текст, именуемый «Эпосом о Гильгамеше», известный также как «Поэма о всё видавшем» (для краткости введу сокращение ЭоГ).

ЭоГ, как художественное произведение, развивался несколько тысячелетий. Начавшись как серия не связанных между собой мифов об энси (что-то среднее между верховным жрецом и мэром города-государства), он уже при наследниках шумеров разросся в масштабную эпическую поэму со сквозным сюжетом. Каноническая версия, найденная в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала в столице Ассирии Ниневии (для понимания масштаба: Ассирию и древний Шумер разделяет примерно 2 тысячи лет), состоит из 12-ти «глав»-табличек. При этом последнюю часть при переводе, зачастую объединяют с 11-ой. Здесь стоит отметить, что я расскажу не только каноническую версию, но также дополню её ранними мифами. Прошу простить мне сие своеволие, а мы наконец перейдём к сути.

ТАБЛИЦА 0 Рождение легенды

Кто же такой этот ваш Гильгамеш? Как было отмечено выше, главный герой сегодняшней истории — энси, а впоследствии лугаль (так в Шумере называли военных вождей, по сути генералов, а позднее — царей) города Урука.

По преданию, «на две трети он бог, на одну — человек он». Матерью Гильгамеша считалась богиня скотоводства Нинсун, а отцом — предыдущий энси Урука Лугальбанда. Батя ГГ прославился тем, что лично был знаком с богиней красоты Инанной (более известно её семитское имя Иштар), рьяно чтил заветы предков и за свою кротость удостоился от небожителей бафа «святость». По другой версии, отцом Гиля является демон или неизвестный дух.

Имя первого царя Урука можно дословно перевести как «Хороший предок» или «Помолодевший старик». Тут впору обратиться к пролетарскому классику и задать вопрос: «А был ли мальчик?». А вот с ответом всё не так-то просто. Гильгамеш считается одним из первых задокументированных правителей в истории, человек с таким именем и вправду царствовал когда-то в славном городе Уруке и так хорошо, что потомки его практически обожествили.

Сохранились булавы с характерными надписями в духе: «Гильгамеш, царь юношей, спаси и сохрани хозяина этого оружия», что говорит нам о существовании культа Гиля, он считался покровителем воинов. Позднее в честь первого царя назовут поминальное место у берега реки, где приносились жертвы почитавшимся правителям. Из чего можно сделать вывод, что из защитника воинов Гильгамеш превратился в покровителя поминок, а, скорее всего, совмещал в своей персоне обе функции. Как же древний царь достиг таких высот?

ТАБЛИЦА 0.5 Слово пацана по версии шумеров

По мифу, Гильгамеш построил вокруг Урука стены, при его правлении город стал гегемоном региона. А произошло это так. Некогда в Шумере возвысилось над другими селениями п.г.т., именуемое Киш. Местные ребята настолько оборзели, что заставили всех соседей платить им дань. Не обошла эта участь и жителей Урука. Но пришёл герой удалой, что без няни гуляет по улицам.

Молодой энси выступил на городском совете с предложением восстать против оккупантов и показать кишским чушпанам, кто за эту улицу стоит. Старейшины подняли юношу на смех. Тогда Гиль обратился к молодым воинам, и те с радостью согласились забить стрелу беспредельщикам. Во время махача урукские пацаны наваляли кишским и объявили, что их теперь крышует Гильгамеш. Правителя Киша, однако, не убили, а воздали ему почести.

Странный шаг, не правда ли? А это, друзья, не что иное, как шумерская философия. Гильгамеш — первый человек, который перешагнул через вековые традиции. Ослушавшись старейшин, он вступил в схватку с судьбой, выйдя из неё победителем. Своего врага царь Урука благодарил за то, что он дал ему возможность стать творцом своей жизни. Это символический переход от раннего общинного способа управления к авторитарной власти одного правителя, первый в истории человечества, как и всё остальное в Шумере.

Наследники шумеров, уже жившие при практически абсолютной власти монархов, не смогли оценить этот миф по достоинству. Он был вычеркнут из канонической записи эпоса, но сей прискорбный факт не умаляет значимости древнейшего сказания о человеке, повернувшем ход истории.

ТАБЛИЦА 1 Первый Казанова

Почивая на лаврах победы над могучим врагом, Гильгамеш, мягко говоря, зазвездился. Целыми днями царь только и делал, что восседал на троне, сладко пил, вкусно ел да сношался с жёнами доблестных мужей Урука, не так давно сражавшихся за него на войне... Вот и помогай после этого власть имущим! Гиль докатился аж до права первой ночи с любой девушкой города, независимо от её социального статуса. Победив тирана, Гильгамеш сам занял его место. Как говорится: «Власть развращает душу. Абсолютная власть развращает абсолютно». Царь Урука своей безграничной похотью переступил не только через человеческие законы, но и через божественные, ведь не случайно говорят, что брак заключается на небесах.

Тут бы мужикам взять в руки дубины да выбить из похотливого мудака всю дурь, но право на поворот судьбы в нужное русло владыка временно запатентовал за собой. Так что собрались урукские пацаны все в одном месте и… начали молить богов найти управу на зарвавшегося лугаля.

На мольбы откликнулась создательница людей Аруру. Из глины она создала соперника для Гильгамеша — полузверя-получеловека Энкиду.

«Порожденье полуночи, воин Нинурты,

Шерстью покрыто все его тело,

Подобно женщине, волосы носит,

Пряди волос как хлеба густые…»

Энкиду – дитя необузданной свободы, образец первобытного хаоса. Дикарь бесчинствовал в природе так же, как Гильгамеш бесчинствовал в городе.

Зверолюд жёстко троллил охотников и рыбаков, освобождая пойманную живность. Жил бы да не тужил, но ничто не вечно под Луной. Один из колхозников, вконец задолбавшийся от проделок полуголого придурка, настучал о чуде-юде Гильгамешу, и царь Урука смекнул (видимо, по собственному опыту), что буйному фурю нужно познать тепло женского тела, тогда он и станет человеком. Гиль отправил к своему нареченному врагу местную жрицу любви по имени Шамхат, дабы она помогла юнцу сбросить листву. Подарок пришёлся дикарю по нраву, да ещё как.

«Шесть дней миновало, семь дней миновало -

Неустанно Энкиду познавал блудницу…»

После недели бурного секса зверолюд понял: в мире природы он теперь чужак, познав женщину, стал Энкиду человеком. Интересен переход дикаря от первобытности к цивилизации – через любовь, но любовь не платоническую, а дикую и страстную, подобную языкам жаркого пламени.

Осознав произошедшие перемены, здоровяк приуныл, но Шамхат пояснила новоиспечённому homo sapiens, что горевать о прошедшем незачем, ведь есть на свете «Урук ограждённый», в котором живут славные люди и где «Гильгамеш совершенен силой, словно тур, кажет мощь свою людям!». Энкиду, потерявший прежнюю жизнь, но не утративший силы духа, нашёл для себя новую цель. «Что ж, Гильгамеш, жди гостей!»

Энкиду – первый «благородный дикарь» в искусстве. Не успел человек выйти из леса и степей, как стал тосковать по утраченной свободе и дикой жизни. Зверолюд целенаправленно бросает анархическое бытие и переходит в человеческое общество. Этот шаг – сигнал о смерти первобытного уклада жизни и возникновении цивилизации.

Таблица 2 Первая аниме битва

Не успели Шамхат и Энкиду возвратиться из степей в цивилизованный мир, как повстречали в предместьях Урука его представителей — местных колхозников. Работяги весьма удивились, увидев блудницу в сопровождении вчерашнего зверя, но пригласили в дом деревенского старосты, дабы путники смогли отдохнуть. Энкиду помыли, причесали, намазали маслом и дали человеческую одежду, а заодно рассказали, какой беспредел творит Гильгамеш. «Ах он паскуда! Ну, ребята, подождите, отведает он силушки богатырской!» — вскричал дикарь. На том и порешили, утром Энкиду отправился в город на поиски обидчика бедных крестьян.

Царь не изменял своим привычкам — потчевал на троне, готовясь к веселому вечеру в сопровождении очередной красавицы. И на самом интересном месте в лугальские покои ворвался здоровенный волосатый мужик. Нет, не отец несчастной девушки, а наш второй герой, удалой. Зверолюд кинул Гильгамешу предъяву, мол, не по-людски это, девок портить почём зря. Царь рассвирепел и кинулся на дерзкого фуря. Завязалась битва, пацаны в пылу сражения вышли на улицы Урука и махались не на жизнь, а на смерть на глазах офигевших от происходящего жителей. Никто не мог одержать верх над соперником, наконец, лугаль встал на одно колено… Искра, буря, эмоции, и вот Энкиду и Гильгамеш уже лучшие друзья на всю жизнь.

Царь, погрязший в разврате и дикарь, вышедший из леса смогли помочь друг другу. Гиль вытащил зверолюда из хаоса и дал ему путёвку в жизнь среди людей, а Энкиду в свою очередь, спас душу лугаля от морального разложения.

Поняв бессмысленность борьбы и, как это часто бывает в жизни, взаимно зауважав соперника в драке, наши герои решили отправиться в совместный поход в Ливан за кедрами, чтобы сразить чудище, порождённое богами, — великого Хумбабу. Идею предложил Гильгамеш, Энкиду же благоразумно попытался предостеречь друга от опасности. Но царь лишь посмеялся зверолюду в лицо (или морду?), он великий правитель Урука и хочет прославить своё имя в веках.

«Тихая жизнь или смерть в лучах славы, а, Ви Энкиду?»

Таблица 3 Крысиный совет

Тут, возможно, у пытливого читателя вновь возникнет вопрос: «А зачем идти за тридевять земель, чтобы убить какого-то чёрта и нарубить дров?»

Ответ кроется в географии Шумера. Юг Месопотамии представляет из себя заболоченную местность, окружённую со всех сторон степями и пустынями. Из строительных материалов — только глиняные кирпичи. В таких условиях деревянная утварь — предмет роскоши. Хумбаба же является олицетворением варваров из Элама — области, граничащей с Родиной героев. Гиль, идя в поход на далёкие земли, в очередной раз бросает вызов богам.

Решение Гильгамеша близкие не принимают. Старейшинам непонятна цель авантюры лугаля: «Вроде и так хорошо живём, зачем рисковать жизнью?» Не одобряет задумку сына и мать. Но царь упрямо стоит на своём, и совету ничего больше не остаётся, как благословить Гиля на победу. А заодно подначить владыку, мол, пусти вперёд Энкиду. Он в недавнем прошлом зверь, ему не привыкать к жару битвы. Если его невзначай грохнут, ну что ж, судьба такая. А ты нам нужен ещё. Зверолюду они прямым текстом заявили: «Если что с царём случится, отвечаешь головой».

Что им ответили герои, осталось загадкой, увы, многие строчки эпоса безвозвратно утрачены за давностью лет.

Таблица 4 Друга в горы возьми, рискни

Взбираясь на Ливанские горы, друзья, уже порядком устав, остановились на привал. Энкиду заныл, что не справятся они в таком состоянии с чудищем в кедровой роще. Гильгамеш прописал корешу леща со словами:

«Друг мой, ужели мы будем так жалки?

Столько гор уже перешли мы,

Убоимся ли той, что теперь перед нами,

Прежде чем мы нарубим кедра? ...

Пусть загорится твое сердце сраженьем!

Забудь о смерти, - достигнешь жизни!

Человек осторожный и неустрашимый,

Идя впереди, себя сохранил бы и товарища спас бы, -

Далеко они свое прославили бы имя!»

Таблица 5 Забив с Хумбабой

Дойдя, наконец, до кедрового леса, пацаны вступили в битву с божественным стражем. Гильгамеш изловчился, обошёл Хумбабу со спины и скрутил его. Энкиду в это же мгновение нанёс чудищу 28 3 удара кинжалом в сердце. Монстр взвыл и рухнул мёртвым, но перед гибелью Хумбаба накастовал заклинание призыва «шестёрок». Однако эти ребята оказались столь слабы, что Энкиду в соло расправился с супостатами.

После битвы герои наши занялись мародёрством. С тел охранника и чертей они сняли груз в 8 талантов (вообще, талант – это греческая мера веса, просто переводчик ЭоГа на великий и могучий, товарищ Дьяконов, так адаптировал шумерские мерила. 1 талант = 20,4 кг) – боевую сеть и огромный кинжал. Воздав за славную победу и богатую добычу молитву солнечному богу Уту (более известно его аккадское имя Шамаш, о том, кто такие аккадцы, поговорим в соответствующей статье), друзья порубили весь лес, и, видимо, здесь сработало правило ролевых игр, где персонажи имеют инвентарь, куда без труда помещается тарелка с супом, огромная боевая секира, 100500 жоп комаров и т. д. Потому что тащили они целый лес обратно в Урук на своих спинах...

Гильгамеш снова сломал законы мироздания, он окунул свою личность в лучи славы, но в душе героя появилась новая скверна – гордыня…

Таблица 6 Первый член общества «Без баб»

Возвратившись домой с победой, герои закатили пир на весь мир. Тут бы и сказке конец, но всё испортила женщина.

Гулянка выдалась такая, что сама богиня Иштар явилась на шумерскую вписку и, заприметив лугаля, стала его обольщать. «Возьми, Гильгамеш, меня в жёны, стань равным богам. Будешь ты счастлив, богат, всемогущ и так далее, и тому подобное». Но Гиль не лыком шит, с каменным таблом, выслушав речи богини, он пояснил ей, что богов в общем уважает, жертву, если надо, принесёт, но в жёны Иштар не возьмёт.

Надо бы на этих словах лугалю спрятать язык за зубами, однако царь разошёлся не на шутку. Герой буквально омыл БОГИНЮ словесными помоями, сравнив её со слоном, растоптавшим попону и сандалью, которая жмёт ногу господина. Да ещё припомнил всех предыдущих любовников Иштар (а их было очень много) и то, что все они плохо закончили.

«Какого супруга ты любила вечно,

Какую славу тебе возносят?

Давай перечислю, с кем ты блудила!»

Рассвирепевшая небожительница прокляла ЧСВшника и нажаловалась на презренного смертного своему отцу, верховному богу Ану. Батёк поначалу встал на сторону пацанов, так как знал ветренную натуру дочери. Но та пригрозила Хозяину Неба спуститься в мир мёртвых и устроить первый и последний в истории зомби-апокалипсис. Пришлось Ану создать чудовищного небесного быка, который с ходу выпил реку Евфрат, дышал огнём, а от одного его топота земля содрогалась, как при землетрясении. Топнув у стен города, монстр вырыл огромный котлован, в который провалилось 200 жителей Урука.

Наши герои поняли, что не видать им покоя, пока бык гуляет по земле. Благо мочить чудовищ им было не впервой, навалились они вдвоём на быка. Энкиду ухватил его за рога, развернул на 180 и перехватился за хвост, а Гильгамеш со всей силы ударил монстрятину промеж рогов и шеи. Расправившись с врагом, пацаны вырвали у бычка сердце и тут же на месте принесли его в жертву своему божественному корешу Шамашу.

Униженная дама горько оплакивала своё детище и поклялась уничтожить героев, но Энкиду лишь посмеялся над тупой мандой и кинул ей в лицо, кхм… детородный орган убитого быка, прикрикнув, что если бы они смогли до неё достать, то ждала бы Иштар та же участь. Богиня, роняя проклятья, удалилась, а ребята закатили новый пир. Лугаль налил в огромные рога благовоний и повесил над царским ложем. Затем Гильгамеш и Энкиду триумфально проехали в колесницах по улицам Урука. Царь на радостях толкнул речь, восхваляющую доблесть великих героев Шумера. Ведущую роль он, естественно, отвёл себе, а вот про друга забыл.

«Кто же красив среди героев,

Кто же горд среди мужей?

Гильгамеш красив среди героев,

Энкиду горд среди мужей!»

Здесь стоит отметить, что товарищ Дьяконов додумал строчку «Энкиду горд среди мужей!». Во время написания перевода данный фрагмент был утрачен, но в новейшей восстановленной версии именно Гильгамеш перетягивает на себя одеяло главного героя.

После славной пирушки улеглись герои спать, и приснился Энкиду сон. Сон, который разделит весь ЭоГ на ДО и ПОСЛЕ.

Мы только что прошли половину эпоса. Праздник после победы над небесным быком — это высшая точка могущества Гильгамеша и одновременно — пик его гордыни.

Момент, когда герой возомнил себя равным богам, забыл друга и близких людей. Подобное поведение в сознании человека Древнего мира — смертный приговор. В христианской морали гордыня — один из смертных грехов, приближающий душу к вечным мукам. Гильгамеш дорого заплатит за неуёмное ЧСВ, а как именно — узнаем в следующей части.

До скорого, друзья!

Вклад США во Вторую мировую войну. Объективная оценка

Приветствую читателей канала!

Вторая мировая война закончилась 75 лет назад. В рамках истории это небольшой промежуток времени. Тем не менее, за это время сознание людей сменилось настолько, что уже за границей практически все уверены, что победили в войне исключительно США вместе с Британией. Всему причина пропаганда в СМИ, массовой культуре и образовании стран Запада и, конечно же, натянутые отношения между Штатами и СССР после Второй мировой войны, переросшие в Холодную войну.

Конечно, сколько бы не пытались переписать историю, понятно одно, что основной удар на континенте принял на себя Советский Союз. Францию считать тут бессмысленно, так как она быстро потеряла промышленно развитый север и капитулировала, что даже Париж не оборонялся, а немцы вошли туда как триумфаторы. Парижане ответили лишь грустным взглядом и жизнь продолжилась как и раньше. Французские рабочие пошли работать на заводы, фермеры - на фермы. Единственное, поменялся хозяин и только. Теперь же, вспомним, как оборонялись все без исключения города Советского Союза, но особо отметим: Ленинград, Москву, Тулу, Воронеж и Киев. Вспомним Сталинград, где начался закат военной мощи Германии. И теперь подумает, неужели все это можно так просто забыть? Вот поэтому в России по прежнему чтут память и знают, кто принес мир в Европу.

Конечно же, никто не собирается принижать роль Соединенных Штатов в войне. Она конечно же была. И была эта роль не маленькой. Единственное, это весьма низко, намеренно принижать роль СССР и приподнимать роль тех же Штатов. Можно теперь понять уровень гуманитарного образования на Западе, когда взрослые "дядьки" и молодые люди с полной уверенностью утверждают, что разгромили Германию Штаты. Неужели они не понимают, кто все это время просто перемалывал основные силы Германской Армии на востоке. Ведь мы то понимаем, что бы было с американской высадкой в Нормандии, если бы ее там ожидала группировка германских войск больше, чем это было на самом деле. Ее бы просто выбросили в море и все, даже превосходство в воздухе не помогло бы.

Тем не менее, достаточно разговоров. Просто дадим объективную оценку вклада Соединенных Штатов Америки во Второй мировой войне. Попробуем кратко ответить на этот вопрос. Для начала же, все-таки, вспомним, что Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну 7 декабря 1941 года спустя шесть часов после разрушительной атаки японской авиации на военно-морскую базу в Перл-Харбор. В результате внезапного авиаудара США потеряли 4 линкора, 2 крейсера, 188 самолетов и 2403 военнослужащих.

Сейчас узнаем, интересные факты из истории США во Второй мировой войне.

Во Второй мировой войне приняло участие 16,1 млн. американцев (вместе с тружениками тыла), свыше 291 тысяч человек пали на полях сражений.

Огромный вклад в общую победу над врагом внёс американский автопром. За годы войны Соединенные Штаты поставили Советскому Союзу 152 тысячи грузовиков Studebaker.

Бюджет Департамента обороны США за годы Второй мировой войны вырос с $1,9 до $59,8 млрд. Жалованье американских солдат составляло $21 в месяц в 1941 году. В 1942 году было повышено до $50.

За годы войны Штаты произвели для нужд армии 650 тысяч автомобилей Jeep, 300 тысяч самолётов, 89 тысяч танков, 3 млн. пулемётов и 7 млн. винтовок.

Теперь узнаем, где воевали американские солдаты.

На Филиппинах американские войска понесли поражение от японской армии. К июню 1942 года Филиппины оказались полностью захвачены Японией. За пять месяцев боев совместные американо-филиппинские силы потеряли 2500 солдат, еще 100 тысяч попали в плен. Стоит заметить, что Филиппинский архипелаг имел важное стратегическое значение на Тихоокеанском театре военных действий. Одним из самых больших потерь для Японии от Соединенных Штатов была битва при атолле Мидуэй. В результате обоюдных атак с 4 по 7 июня 1942 года США потопили все четыре японских авианосца и один крейсер. После тяжелого поражения Япония упустила стратегическую инициативу и была вынуждена сосредоточиться на обороне.

С конца 1942 года США были втянуты в затяжные военные действия в Новой Гвинее и на Соломоновых островах. Кампания оказалась для американской армии удачной, кроме того, в этом противостоянии ей помогали 3 австралийские дивизии. Потери Японии ввиду эпидемий и жаркого климата составили более 200 тысяч солдат, тогда как США потеряли всего 7 тысяч человек. Далее, американские войска участвовали в захвате островов в Тихом океане, занятые японцами, в том числе островов Окинава и неприступного острова Иводзима.

С ноября 1942 года американцы высадились в Марокко. Военные действия начались в Северо-Западной Африке. К маю 1943 года совместно с британскими войсками американский корпус освободил города Бизерта и Тунис, который был последним оплотом итало-немецких войск в Северной Африке. Можно сильно ругать американцев, что они сражались с небольшими группами немцев и итальянцев. В этом есть правда, тем не менее, сами театры были небольшими, хотя и имели стратегическое значение. Плюс, немцы не могли туда отправлять большие военизированные группы.

С июля 1943 года войска США принимали участие в Итальянской кампании. Ход событий удалось переломить только к маю 1944 года. 4 июня американцы без боя вошли в Рим, который накануне во избежание разрушений был объявлен "открытым городом".