Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России

О счастливой и несчастной жизни, чудовищно разнообразном творчестве, всесокрушающем, при этом постоянно игнорируемом влиянии самого молодого, самого нашего и самого ненашего нобелиата рассказывает журналист и писатель Шамиль Идиатуллин.

Главы перед молвою не клонить

Последние полвека увернуться от Киплинга невозможно. Особенно, как ни странно, нашему человеку. Киплинг был неотъемлемой частью счастливого детства и почти преследовал советского, а потом российского подростка. «Маугли» и сборник сказок про глотку Кита, слишком ушлых Броненосцев и Кошку, которая гуляла сама по себе, были почти в каждой библиотеке, школьной и домашней. Мультики смотрели все — и почти каждый, от кухарки до президента, хотя бы раз в жизни цитировал: «Акела промахнулся», «Мы с тобой одной крови» или хотя бы «Вы слышите меня, бандерлоги?».

Примечательно, что чуть ли не каждое поколение догоняли и накрывали новые поводы узнать и полюбить автора «Рикки-Тикки-Тави» с новой стороны: то мультик с песенкой Никитиных про «Дон» и «Магдалину» из ливерпульской гавани, то жестокий романс про мохнатого шмеля во хмелю, то лирическое исполнение знаменитого стихотворения «Если» на титрах отчаянно перестроечного телефильма.

Похоже, что и родиной слонов Россия стала с легкой руки Киплинга: явно ведь под его влиянием детский пантеон пополнился слоном с тигром и удавом с обезьяной, не очень характерными для наших джунглей, но в мультиках и книжках вполне гармонично сочетавшимися с местными лисичкой, зайчиком и мишуткой.

Статус Киплинга был подчеркнуто народным и неформальным. В школе его не проходили, лишь в учебнике новейшей истории статья про британский колониализм иногда была украшена парой строк из баллад империалистического барда «Протянем же кабель (взять!), вокруг всей планеты (с петлею, чтоб мир захлестнуть), вокруг всей планеты (с узлами, чтоб мир затянуть)».

Киплинг и впрямь был империалистом, певцом колониализма, вдохновителем шпионажа как профессии и истовым ненавистником всех, кого он считал помехой британскому владычеству. Особенно России: сперва как соперницы Великобритании по Большой игре, потом как очага большевизма.

Россия сдалась этому врагу с нескрываемым удовольствием. Первые его стихотворения были переведены на русский в 1897 году, через год после оригинального издания, — с указанием на перебор «гордого сознания британского могущества и славы», не позволяющий относиться к творчеству автора как к выдающемуся. Далее Киплинга с теми же оговорками издавали постоянно, почти не обращая внимания на революции и войны, с небольшим естественным перерывом на послефултонский пик холодной войны. Бунин редактировал сборник рассказов Киплинга на русском, Куприн написал аж две вполне восторженных статьи о британском коллеге, Гумилев считался русским Киплингом, Багрицкий, Светлов и Тихонов оспаривали звание советского Киплинга, пока в силу не вошел Симонов.

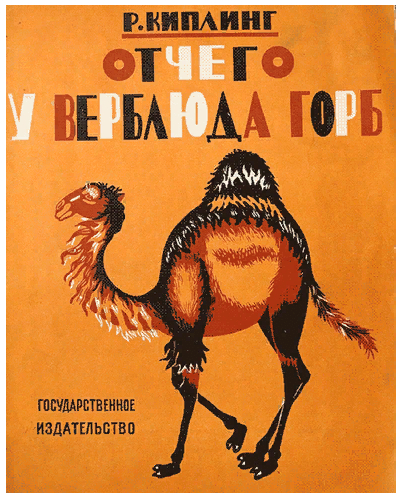

А англоманы Чуковский и Маршак создали из придуманной несколькими англичанами (Кэрроллом, Милном, Барри, Дулиттлом) забавы под названием «Детская литература» мощную индустрию. Она была построена — и существует до сих пор — на фундаменте Киплинга. В начале двадцатых годов Чуковский пригласил Маршака принять участие в переиздании сборника «Just so stories», который в начале века совершил небольшой переворот в издательском сознании, гармонично увязав прозаические сказки высочайшего уровня, стихи и рисунки — все, самой собой, авторства Киплинга. Сборник выходил на русском несколько раз в разных переводах, но только сборник «Вот так сказки» 1923 года, в котором прозу перевел Чуковский, а стихи Маршак, приблизился к оригиналу и стал канонической основой того самого сборника «Сказки» из почти каждой библиотеки. В советский канон вошли лишь восемь сказок из дюжины, плюс бонус — «Рикки-Тикки-Тави» из «Книги джунглей». Рисунки автора, увы, отныне игнорировались. Впрочем, это подарило нам вполне гениальные варианты отечественных иллюстраторов, от Лебедева до Митурича.

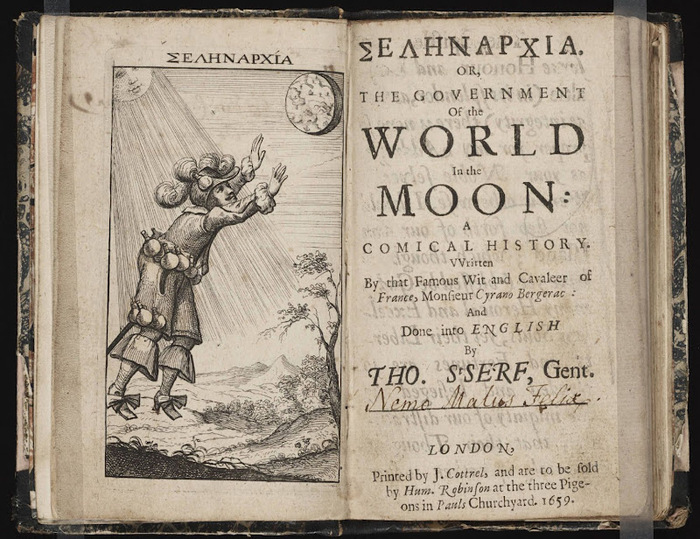

Чеканный до звона слог, ясная фабула и одуряюще цветной пахучий мир Киплинга не разбирали, робкий ли читатель перед ними или матерый писатель, — цепляли всех подряд и надолго, по всему миру. Из солдатских рассказов и казарменных стихотворений выросли окопная проза и фронтовая лирика, из «Книги Джунглей» и «Вот так сказок» — этиологические сказки, колониальные и постколониальные драмы и анималистика, из «Кима» — шпионский роман, из «Сказок Старой Англии» — фэнтези как класс, из пары фантастических рассказов — классическая американская фантастика с Робертом Хайнлайном и Альфредом Бестером во главе. В 30-е годы была востребована этнографика, в 40-е — героика солдатских будней, в 50-е — параноидальная настороженность, в 60-е — романтизм, в 70-е – имперскость. Киплинг обеспечивал всё — и всегда с горочкой. Бессмысленность службы окупалась запахом ветра с гор, хитрый крокодил одарял слоненка болезненной мудростью вместе с хоботом, а простодушный эгалитаризм формулировки «Мы с собой одной крови» таил имперский подтекст: «Но ты не можешь вынести моего взгляда, а у меня есть Железный Клык и Красный Цветок».

Отечественная культура выдирала из Киплинга удобные куски, отмахиваясь от прочих — в лучшем случае указывая на их реакционность и ненужность. Хватало и этого: выдранные из «Книги джунглей» сюжетные линии становились культовой сказкой о человеке как венце творения, урезанный до потери логики стих про цыганскую звезду асфальтовым катком проходился по чутким женским душам, а из клички главного героя повести «Сталки и компания» вырастала не только знаменитая фантастическая повесть братьев Стругацких, но и целая игровая Вселенная.

Это не то чтобы нормально, но привычно, хоть и довольно обидно. Мы не знаем и не ценим очень многих классиков, но Киплинга — за пределами некоторого довольно узкого и очень искусственного канона — не знаем особенно старательно и истово. И нас не очень оправдывает, что так к Киплингу относились не только мы.

Все проиграть и вновь начать сначала

Профессиональное резюме Киплинга выглядит списком блестящих побед.

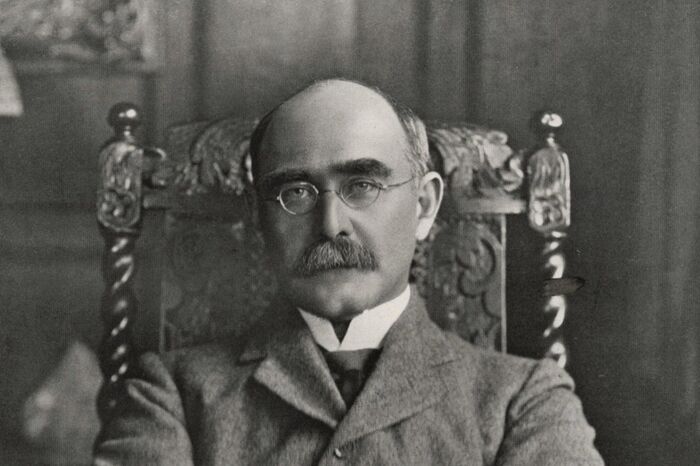

Родился в Бомбее 30 декабря 1865 года, первую книгу его юношеских стихов родители втихую опубликовали, когда парню было 15 лет. С 16 работал в ежедневной газете, где привык каждый день отписывать погонные метры — сперва корреспонденций и очерков, потом, в газете покруче, и рассказов. Первый взрослый сборник стихов опубликовал в 20 лет, в 22 выпустил семь сборников рассказов — да, в течение года. Книжки, продававшиеся на железнодорожных станциях, быстро получили всеиндийскую популярность и вскоре просочились в метрополию, дав старт национальной популярности молодого автора. В 23 он, попутешествовав по США с заездом в Японию, Гонконг и Сингапур, осел в Лондоне, в 25 напечатал первый роман, в 26 — второй, в соавторстве с американским редактором, в 28 — первую часть «Книги джунглей». К 35 годам Киплинг, успевший пожить в США и Южной Африке, был автором четырех романов и десятков сборников рассказов и стихотворений, и одним из самых популярных писателей планеты. В 42 он получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «За наблюдательность, оригинальность воображения, зрелость идей и замечательный талант повествователя, характеризующий произведения этого всемирно известного автора». Киплинг и впрямь оказался первой знаменитостью, получившей премию (шестеро предыдущих, за исключением, пожалуй, Генрика Сенкевича, к селебритиз заведомо не относились), а также первым англоязычным лауреатом. Самым молодым лауреатом в литературной номинации он остается до сих пор. Этот рекорд, похоже, побит уже не будет. При этом Киплинг упорно отказывался от Британской премии поэтов и от рыцарского звания, к которым его пытались представить несколько раз. До самой смерти он получал рекордные гонорары, пользовался большим политическим влиянием, написал текст первого рождественского радиообращения короля к нации, умер в 70 лет, хоронил его лично премьер-министр.

Чуть более внимательное знакомство с биографией Киплинга умеряет радужность тонов.

Первое имя Джозеф Редьярд Киплинг получил в честь деда, второе и основное — в честь английского озера, на берегу которого познакомились его родители, малоизвестный скульптор и старшая из знаменитой четверки сестер Макдональд, составивших партию для завидных женихов из богемной среды. Вскоре Джон Киплинг добился места профессора архитектуры в Школе искусств Бомбея, в кампусе которой и родился будущий писатель — при обстоятельствах, экзотичность которых зашкаливала даже по местным меркам: роды затянулись на шесть дней и благополучно разрешились лишь после того, как индийские слуги принесли в жертву богине Кали козла.

Первые пять лет жизни мальчика баловали родители, слуги и все вокруг. Рай сменился адом. Киплинги, решив обеспечить Редьярду и его сестренке Трикс правильное британское воспитание, а заодно уберечь от атмосферы обожания и вавилонского смешения языков (хинди и португальский, на котором говорили няньки и слуги, становились для детей роднее английского), вдруг отправили отпрысков под опеку незнакомой религиозной семейки в Портсмут. Трикс опекунам угодила, к тому же считалась потенциальной невестой их сына, а вот Редьярду была уготована роль отпетого неслуха, паршивой овцы и козла отпущения, которого полагалось гнобить и пороть — как будто принося в жертву пусть не суровой индийской богине, но хмурому английскому Богу. Дело усугубляла сильная близорукость, про которую сам мальчик не догадывался. Травля и унижения продолжались шесть лет, пока мать, с ужасом узнав о реальных условиях содержания, не забрала детей у опекунши. Портсмут на всю жизнь обеспечил Редьярда неврозами и бессонницей — но заодно и привычкой спасаться в книгах, а также умением врать, которое сам он считал одной из основ литературной деятельности. После Портсмута даже полувоенная школа, куда его устроили родители, была для мальчика вполне либеральным и достойным любви местом, хотя тамошние нравы и забавы, которые Киплинг описал в повести «Сталки и компания» с наслаждением и хохотом (есть свидетельства), даже двадцать лет спустя вызвали ужас у просвещенного читателя.

В индийскую газету выпускник школы устроился от безнадеги: в армию его не брали по близорукости, на бесплатное место в Оксфорде не позволяли надеяться средненькие оценки, а денег для платного обучения у родителей не было. Первые годы в газете Киплинг посвятил бесконечным отчетам, репортажам и переводам российских новостей из французских газет, не имея возможности вставить в текст «и трех собственных слов». Японию он покинул с разбитым сердцем (имел неосторожность влюбиться в гейшу). Первый роман оказался почти незамеченным. Соавтор по второму почти сразу умер от брюшного тифа. Киплинг женился на его сестре, свадьбу сыграли в разгар эпидемии смертоносного гриппа, но медовый месяц сгубила не она, а банкротство банка, в котором молодожены хранили деньги, так что свадебное путешествие по США и Японии сорвалось, едва начавшись. Киплинги наспех устроились в плохо оборудованном домике в Вермонте, а когда обжились и построили дом по вкусу, пришлось все бросать из-за семейного скандала с пьющим шурином, усугубленного очередным ростом антианглийских настроений. Во время следующей поездки в США Киплинга и его шестилетнюю дочь свалила жестокая пневмония. Дочь умерла. Шестнадцать лет спустя погиб сын. Джона не взяли ни во флот, ни в армию по близорукости, унаследованной от отца. Писатель, десятки лет проповедовавший патриотические принципы, договорился о зачислении сына в Ирландскую гвардию, а через год об отправке на фронт. В сентябре 1915 года 18-летний командир взвода Джон Киплинг пропал без вести в битве за Лос. Киплинг искал сына среди живых и мертвых всю оставшуюся жизнь, но так и не нашел (Джон был официально объявлен погибшим лишь 77 лет спустя). Умер знаменитый писатель от язвы кишечника после операции, успев отправить гневное послание в журнал, поспешивший с некрологом. Похороны великого писателя и первого в стране лауреата Нобелевской премии не почтил присутствием ни один коллега. Премьер-министр, провожавший в последний путь покойного, был его кузеном.

И более того, ты — человек

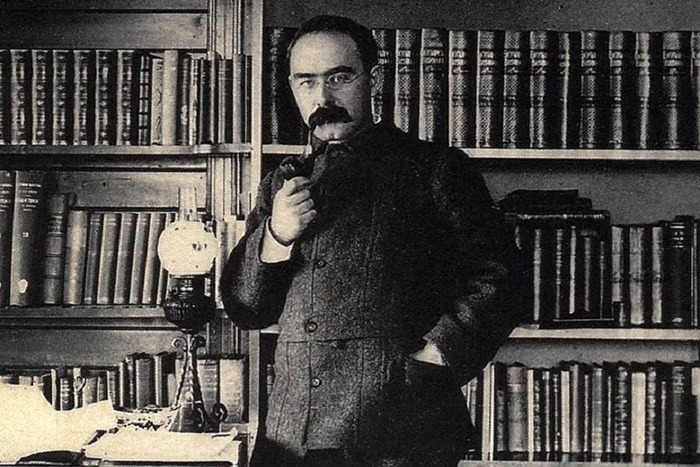

Еще во время англо-бурской войны прогрессивная общественность прозвала Киплинга «сержантом-вербовщиком». Через десять лет он считался уже неистовым псом империализма. Писатель последовательно и яростно выступал против ирландских борцов за независимость, либерального правительства Канады и лейбористского в Великобритании, против русских большевиков и немцев как таковых (именно Киплинг придумал обзывать жителей Германии гуннами и выдал чеканную формулировку «есть люди, а есть немцы»). Какое-то время эту риторику списывали на законы военного времени, потом — на личные потери, потом — на старую закваску писателя, жизнь которого, так уж получилось, была ровно пополам поделена девятнадцатым и двадцатым веками. Потом Киплинг стал фигурой стыдливого умолчания, бесноватым дядюшкой из чердачной комнаты, о котором и вспомнить-то нельзя без раздражения, а обсуждать можно сугубо на уровне карикатур — невысокий усач с упрямо выпяченной челюстью был очень удобным персонажем.

Киплингу было на это плевать.

Через три года после его смерти было опубликовано стихотворение «Просьба» — два спокойных четверостишия, кончавшихся словами: «И не ищи вопросы вне оставленных мной книг». Просьба подействовала, пусть и не сразу. В 1941 году, в разгар Второй мировой, поэт и будущий нобелиат Элиот выпустил томик стихов Киплинга, в предисловии к которому указал: «Есть авторы великой поэзии, но авторов великих стихов совсем немного — и в этом классе Киплинг занимает не просто высокое, но уникальное положение». Оруэлл, выступивший со встречным эссе, жестко спорил с Элиотом, но и сам вынужден был признать, что «худшие глупости Киплинга сегодня кажутся менее вздорными и раздражающими, чем „просвещенные” высказывания того же периода» и констатировал: «каждый просвещенный человек презирал его, но сегодня девять десятых этих просвещенных людей забыты, а Киплинг — нет».

Впрочем, куда существеннее была оценка не автора, а его книг. Элиот, Оруэлл, а затем и менее искушенные читатели перестали отвлекаться на публицистику и общественную деятельность, на откровенный шовинизм и придуманный расизм, на страстную любовь к неравенству, на масонство и индуистские свастики, до 20-х годов украшавшие обложки книжек Киплинга. Они вдруг обнаружили, что за полвека совершенство формы и богатство содержания книг Киплинга никуда не делось.

И за век — тоже. Книги Киплинга интересны. Они умны, они человечны, разнообразны и стилистически безупречны. Они не всегда дают ответы — но позволяют не уставать от поиска вопросов. Возьмите любую и убедитесь в этом.

Автор текста: Шамиль Идиатуллин

Источник: gorky.media

Материалы о других писателях:

Лазарь Лагин — раб волшебной лампы (о жизни и книгах автора «Старика Хоттабыча»)

Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут стать явью

Сергей Лукьяненко — главный «дозорный» отечественной фантастики

Станислав Лем и его фантастика — о жизни и творчестве писателя

Владимир Набоков — американский писатель, рождённый в России

Отец американской литературы Вашингтон Ирвинг — сегодня исполняется 240 лет от его рождения

Жизнь Эдгара По — как правильно сойти с ума и стать несчастным

Артур Хейли — автор капиталистического производственного романа

Почему для нас важен Александр Островский — к 200-летию великого русского драматурга

Рождённый 9 мая. Поэт Булат Окуджава — солдат, учитель русского языка и редактор

Скажите честно, вы знали, что Генрик Сенкевич — лауреат Нобелевской премии по литературе?

Эйв Дэвидсон — один из любимых писателей Рэя Брэдбери, почти неизвестный у нас

Эдмонд Гамильтон — железнодорожный клерк, ставший Звёздным королём

Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель

Генри Каттнер и Кэтрин Мур — гениальные халтурщики и мистификаторы

Конан-литератор: отец и заложник Шерлока Холмса — Артур Конан Дойль