Нужна помощь! Артроз

Хай, пикабу. Помогите пожалуйста. Задумал сделать художественный проект про атроз суставов, а для этого нужны ренгеновские снимки. Не могу еще найти. Есть своих два, а нужно больше. Может кто-то может поделиться ренгеновскими снимками своими данного заболевания. Нужно их использовать в проекте.

Для подробностей пишите в ТГ: p4denis

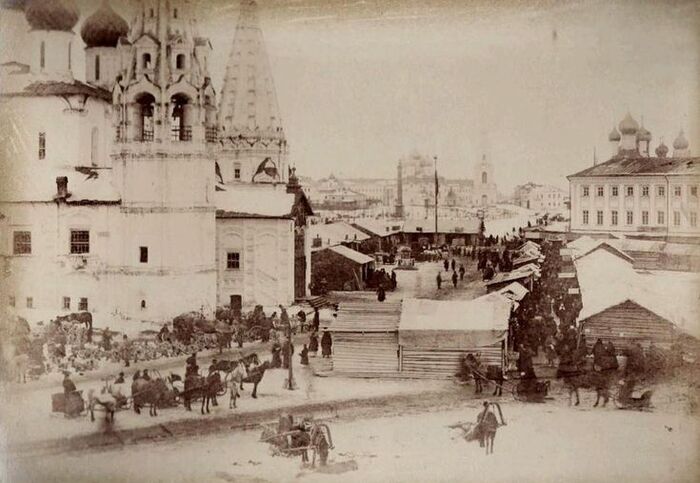

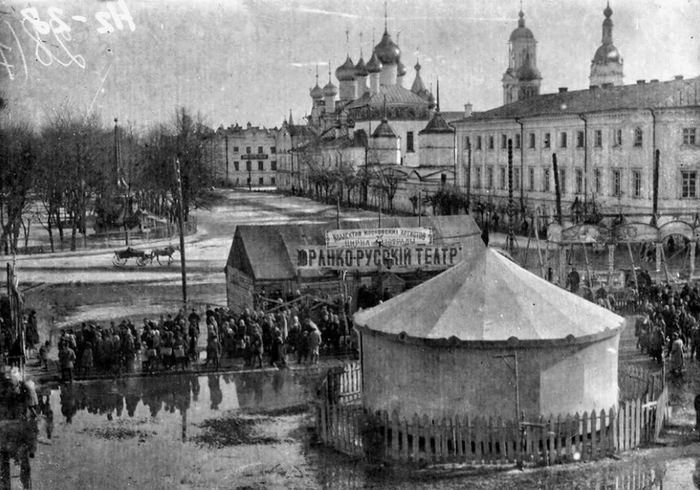

Дореволюционный Ярославль в фотографиях и мемуарах

Продолжаю цикл рассказов о жизни городов Российской империи. На очереди Ярославль.

Ярославль был основан на рубеже 10 и 11 веков и имеет такую бурную историю, что хватило бы на десяток постов, поэтому остановимся именно на временах Российской империи. Пик расцвета города пришёлся на ещё допетровские времена, когда он стал вторым русским городом по количеству населения после Москвы и важнейшим торговым центром. На начало 18 века Ярославль продолжал оставаться вторым городом после Москвы: 2236 дворов, 16 тысяч человек. В 1722 году население составило 22 тысячи человек. Однако в

Рассказов о быте Ярославля 18 века не так много. Л. Н. Трефлев (1839 – 1905) в рассказе «Ярославская старина» писал: «Сто двадцать лет назад Ярославль (прим. при Елизавете Петровне) был далеко не похож на тот благоустроенный город, каким он является в настоящее время. Это был город, носивший на себе множество отпечатков старой, допетровской Руси. Улицы, неправильно расположенные и по большей части узкие, утопали весной и осенью в грязи…

Ходить без бороды, нарядившись по заграничной моде, ещё не значило сделаться европейцем. Ярославец, вкусивший плоды западной цивилизации, в действительности оставался человеком 18-го столетия со всеми его верованиями и предрассудками. Верил он, как веровали его деды, в могущество тайных, сверхъестественных сил. Колдовство, заговоры, приворотные коренья, разрыв-трава, якобы разбивающая железные замки, цветок папоротника, открывающий в Ивановскую ночь несметные клады, оберегаемые чертями…

Город Ярославль много потерял при Елизавете в своём торговом значении. Без платежа внутренних пошлин ярославец торговый человек - нигде не смел торговать. Ясно, что ему, непоседе, подвижной натуре, была особенно неприятна каждая таможня, где с него брали деньги и по законной таксе, и сверх её, в виде взятки. Всюду существовали таможни. Прибыл ярославец в ближние города - «рукой подать» - в Романов, в Ростов: плати деньги, испытывай множество препятствий для своих коммерческих оборотов».

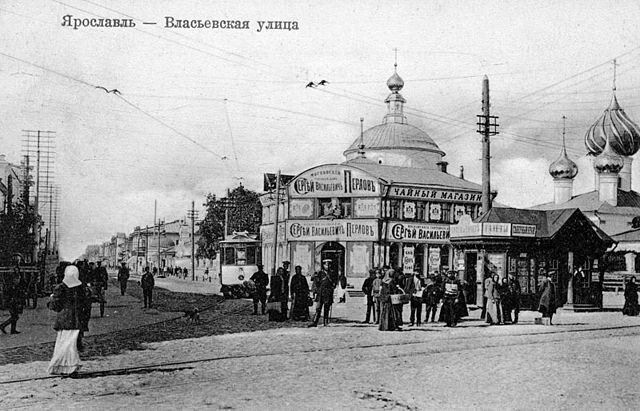

Ярославль считался торговым городом и был известен активными и предприимчивыми людьми. Еще Александр Герцен отмечал: «Калуга производит тесто, Владимир — вишни, Тула — пистолеты и самовары, Тверь извозничает, Ярославль — человек торговый». Значительная часть московских и петербургских торговцев были выходцами из Ярославской губернии. Также ярославцев было много среди работников общепита.

Писатель В. В. Толбин (1821–1869) писал о местных жителях: «Ярославцы - народ нежный, деликатный, не марающий своих круглых лиц ни известкою, ни каменной пылью, ни сапожным варом: ярославцы народ промышленный, который вам и порося обратит в карася, и на воде не утонет, и в огне не сгорит, на обухе рожь смолотит, шилом патоку заварит. Впрочем, и зачем бы было и говорить о ярославцах? Как будто они не известны всякому человеку, имеющему только желудок да очи, чтобы рассмотреть всевозможные символические вывески и с руками, с подносами, выходящими из облаков, и с самоварами, под которыми человек в рост мухи открывает кран, вывесками, по которым решительно можно в России каждому памятливому путешественнику очень хорошо научиться географии без помощи учителя и, не солгавши, сказать, что мы, дескать, побывали и в Вене, и в Аршаве, и в Кронсбере, и из Москвы, так сказать, улепетывали, подбирая пятки, если бы не чесался язык да не было лишней бумаги! Взойдите в любой дом, ознаменованный надписью растерации, трактера, гостиницы, харчевни и даже распивочной лавочки с продажею пива и меду, - везде вы встретите людей, у которых все говорит и все вертится, как будто они наполнены ртутью, и вы можете познакомиться поближе с ярославцами. Это первое и главное поприще их деятельности, начиная с малочинной степени полового и разносчика различных горячих и вскипяченных питей до почетного класса маркеров, выигрывающих подчас у подгулявших игроков все, даже до последней акакиевки, то есть шинели, которую нельзя назвать шинелью, если осмотреть ее внимательно.<*> Впрочем, всякому известно, что ярославцы народ находчивый. Ведь и архангелогородцы продают иногда полотно, даже, по словам многих хозяек, и лучше ярославского; но почему же именно всегда почти слышишь, что полотно куплено у ярославца? потому, что ярославцы умеют лучше их товар лицом продавать. Придет к вам архангелогородец, прокричит перед окном: полотно, эй, полотно] - не дождется и прочь пойдет. Ярославец, напротив, влезет к вам в дом почти насильно, не погонится даже и за треухом, приберет к своему товару всевозможные применения, приберет до того красно, что иному и совсем оно не нужно, а подумает, что нужно, поглядит, поглядит да и купит… Загляните в любую мелочную лавочку, и если вы увидите в ней человека, который вместе одною рукою и вешает какой - нибудь старухе кофе, и тут же режет хлеб, и в один и тот же раз и мальчику лавочному успевает дать подзатыльника за то, что тот вместо того, чтобы с покупателями обращаться, котом занимается, - это ярославец».

В 1839 году вышла книга маркиза де Кюстина об его путешествии по России. Книга вызвала большой скандал, так как автор отзывался о стране и её нравах негативно и с редким даже по иностранным меркам снобизмом. Однако некоторые наблюдения маркиза интересны. Ярославлю он посвятил сразу две главы.

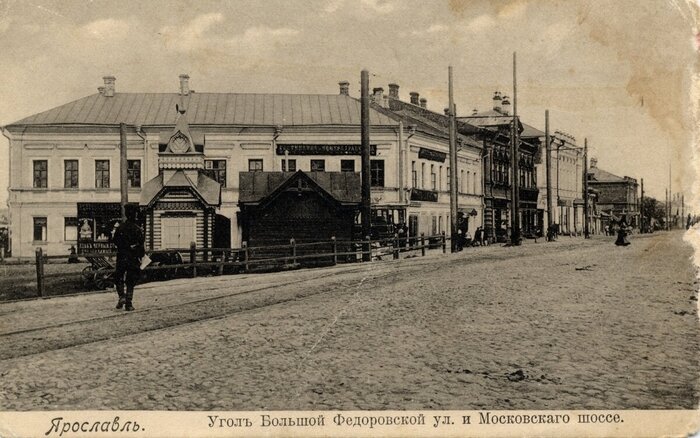

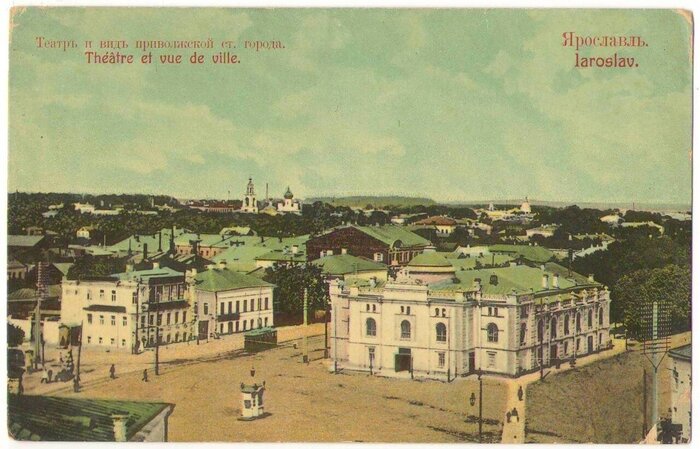

«Город Ярославль, столица одной из самых примечательных губерний во всей империи, заметен уже издалека, как и предместья Москвы. Подобно всем провинциальным городам в России, он обширен и кажется безлюдным. Обширность его — не столько от многочисленности обитателей и домов, сколько от огромной ширины улиц и площадей и оттого, что здания здесь обычно расположены далеко друг от друга, так что жителей почти и не видать. От края до края империи царит один и тот же архитектурный стиль. Вот вам пример того, насколько ценят сами русские свои псевдоклассические здания…

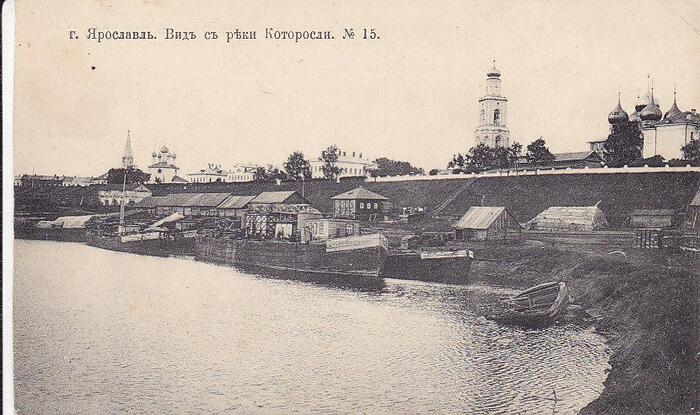

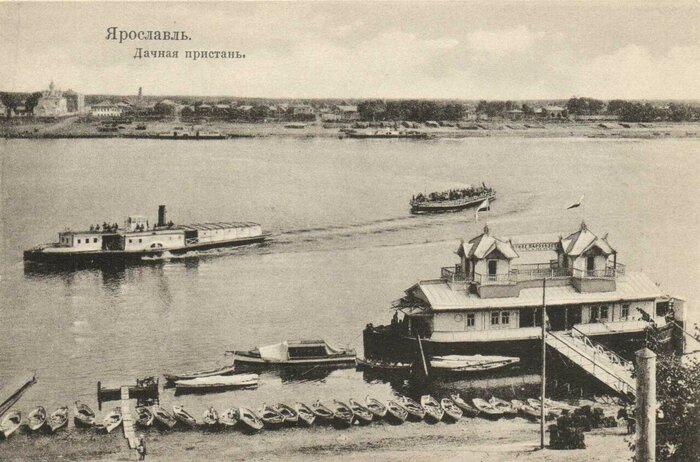

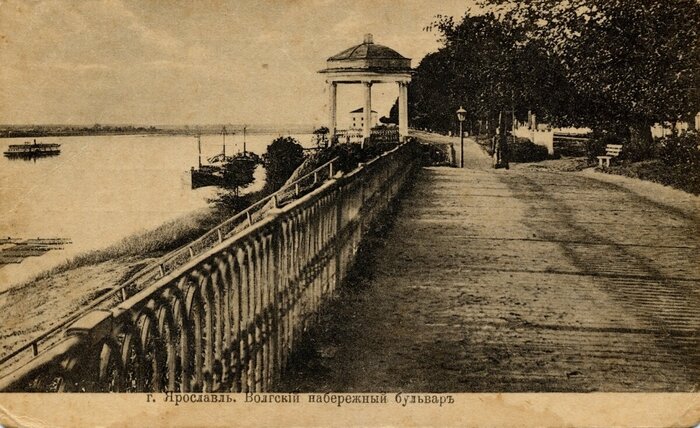

Цветные и золоченые главы ярославских церквей, которых здесь немногим меньше, чем домов, видны путнику издалека, как и в Москве, но сам город менее живописен, нежели старая столица империи. Рядом с ним протекает Волга, и со стороны реки город заканчивается высоким, обсаженным деревьями набережным бульваром. Ниже этого широкого бульвара пролегает подъездной путь, спускаясь от города к реке и пересекая под прямым углом бечевую тропу. Этот необходимый для хозяйственных и торговых нужд путь не прерывает собою набережной, переходящей в красивый мост. Скрытый под прогулочною аллеей, мост этот заметен лишь снизу; в целом получается недурная картина, которая имела бы внушительный вид, будь в ней еще и движение и свет; однако город, несмотря на свое торговое значение, настолько плосок, настолько правильно расчерчен, что кажется вымершим; в нем пусто, печально и тихо; впрочем, другой, сельский берег реки, который виден с набережной, еще более пуст, тих и печален. Я почитаю своим долгом представлять вам воочию все, что вижу сам, — и потому опишу этот пейзаж, рискуя показаться неоригинальным и навеять вам тоску, какую испытываю я сам при его созерцании.

Огромная серого цвета река, с берегами крутыми, словно утесы, но песчаными, невысокими, а наверху переходящими в бескрайнюю серую равнину с пятнами сосновых и березовых лесов, — другие деревья на здешней холодной почве не растут; серо-металлическое небо, где сквозь монотонные свинцовые тучи, отражающиеся в жестяного цвета воде, местами проглядывают серебристые полоски, продуваемые ветром и дождем; вот такие холодные и суровые картины ожидали меня в окрестностях Ярославля!...

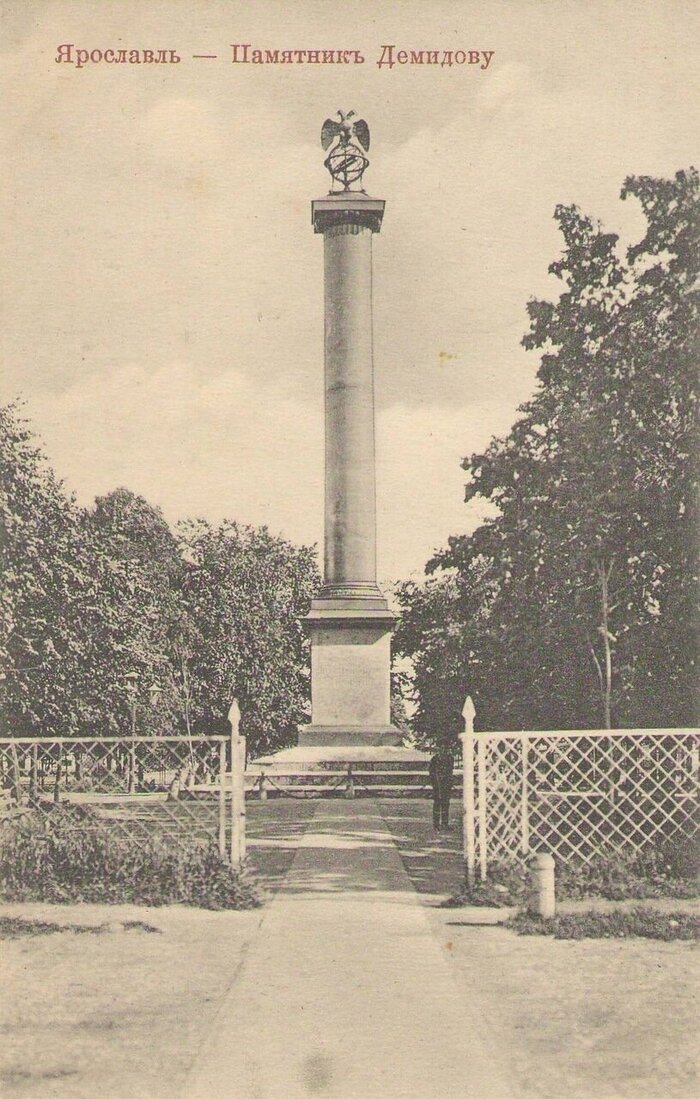

Внутреннее устройство русских жилищ весьма разумно; внешний же их вид, а равно общий план городов этой разумности лишены. Разве не высится в Ярославле колонна наподобие петербургской, а напротив нее — несколько зданий с аркой внизу, подражающих Генеральному штабу в столице? Все это отличается самым дурным вкусом и странно не соответствует строению церквей и колоколен; здания эти словно принадлежат не тому городу, для которого их возводили.

Чем ближе подъезжаешь к Ярославлю, тем более поражает красота местных жителей. Села здесь богаты и добротно отстроены; я даже видал в них несколько каменных домов, но они еще слишком малочисленны, чтоб разнообразить облик местности, монотонность которого не нарушается ни единым предметом…

Прогуливаясь давеча вдоль Волги, я был принужден идти против северного ветра, который в этих местах царит всевластно и разрушительно, — три месяца в году буйно метет пыль, а остальное время снег. Нынче вечером между порывами ветра, когда этот противник мой словно переводил дух, до меня доносилось издали пение матросов на реке. На таком расстоянии гнусавые звуки, обезображивающие русскую народную песню, пропадали, и я слышал лишь невнятно-жалобную мелодию, смысл которой угадывал сердцем. Несколько человек сплавляли по родной своей Волге длинный плот, умело им управляя; поравнявшись с Ярославлем, они решили сойти на сушу; увидав, что туземцы эти причалили к берегу и направляются ко мне, я остановился; они прошли мимо, не взглянув на чужестранца, даже словом не перемолвившись между собою. Русские молчаливы и нелюбопытны; мне это понятно — то, что они знают, отвращает их от того, что им неизвестно.

Я любовался их тонкими лицами и благородными чертами. Повторяю уже в который раз: если не считать женщин калмыцкой расы, горбоносых и скуластых, русские чрезвычайно красивы.

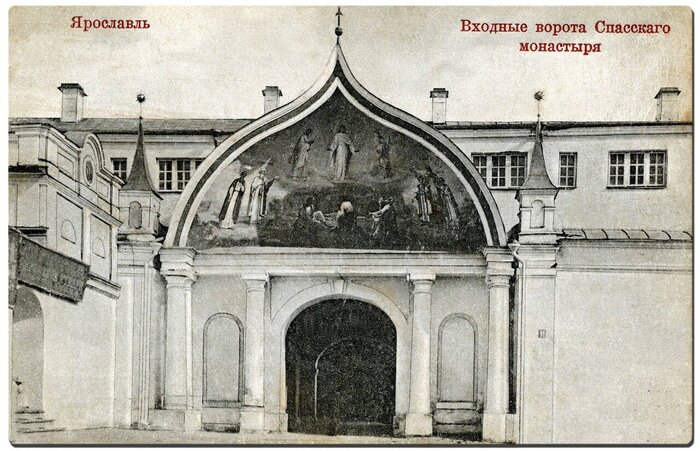

Интересные воспоминания о городе оставил Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886), который с мая 1849 по апрель 1851 года в качестве чиновника особых поручений МВД находился в Ярославской губернии. «Поговоримте собственно о наружности Ярославля. Он мне очень нравится. Город белокаменный, веселый, красивый, с садами, с старинными прекрасными церквами, башнями и воротами; город с физиономией. Калуга не имеет никакой физиономии или физиономию чисто казенную, Симбирск тоже почти, но Ярославль носит на каждом шагу следы древности, прежнего значения, прежней исторической жизни. Церквей — бездна, и почти ни одной — новой архитектуры; почти все пятиглавые, с оградами, с зеленым двором или садом вокруг. Прибавьте к этому монастыри внутри города, с каменными стенами и башнями, и вы поймете, как это скрашивает город, а тут же Которосль и Волга с набережными, с мостами и с перевозами. Что же касается до простого народа, то мужика вы почти и не встретите, т. е. мужика-землепашца, а встречается вам на каждом шагу мужик промышленный, фабрикант, торговец, человек бывалый и обтертый, одевающийся в купеческий долгополый кафтан, с фуражкой, жилетом и галстуком… Роскошь в городе страшная. Мебель, квартиры, одежда — все это старается перещеголять и самый Петербург».

И. С. Аксаков писал о предпринимателях Ярославля: «Меня поразил вид здешнего купечества, оно полно сознания собственного достоинства, т. е. чувства туго набитого кошелька. Это буквально так… На всем разлит какой-то особенный характер денежной самостоятельности, денежной независимости… Бороды счастливы и горды, если какой-нибудь его «превосходительство» (дурак он или умен — это все равно) откушает у него, и из-за ласк знатных вельмож готовы сделать все, что угодно, а уж медали и кресты — это им и во сне видится».

Из письма Аксакова: «Ярославская губерния почти вся тянет к Петербургу. Это можно сказать решительно. О Москве здесь никто и никогда не вспоминает и не говорит. Сильное влияние имеет на них “Петенбург”, как они выражаются, со всеми своими соблазнами».

Красоту местных дам в середине 19 века оценил Александр Дюма: «Ярославль славится красивыми женщинами и исключительными страстями: за два года пять молодых людей там сошли с ума от любви. Не менее интересно для путешественников, что Ярославль располагает, говорят, лучшим в России отелем и единственным, может быть, вне обеих столиц, где встретишь настоящие кровати. По имени владельца, он называется гостиницей Паструкова. Этот собственник дважды или трижды миллионер, чем и знаменит; но разбогател не кроватями отеля, а благодаря широкой торговле железом, в зависимость от которой попала вся Россия. Он делит эту монополию с другим торговцем металлом по имени Барков. Все железо, что продается в Нижнем на ярмарке - собственность двух этих беспримерных спекулянтов».

«Ярославские губернские ведомости» сообщали о городской моде: «Употребляемая жителями одежда обыкновенная, как и в других городах. Мужчины, почти все, одеваются летом в кафтаны, суконные и китайчатые, синие и других цветов, а зимой в шубы, полушубки и тулупы, крытые сукном, плисом, бумажною саржей и китайкой… подпоясываются более шелковыми, нежели каламенковыми кушаками; на голове носят летом поярковые и пуховые круглые шляпы, а зимой немецкие и русские шапки; на ногах — сапоги и валенки. В немецком платье ходят и бороды бреют немногие.

Женщины одеваются так же, более в русское платье. Обыкновенный наряд их в летнее время, по праздничным и воскресным дням, составляют юбки, называемые здесь полушубками, холодные епанечки (юбки и полушубки), обложенные по краям широким золотым и серебряным позументом, парчовые, шелковые, штофные, гарнитуровые, канаватные, тафтяные, ситцевые, выбойчатые и проч…. также кофточки, шугаи и черные салопы. Этот же наряд служит и зимою; сверх того употребляются тогда теплые парчовые, бархатные, штофные и других материй епанечки с фраком и по краям собольими, куньими и прочими опушками, так же коротенькие, гарнитуровые, шелковые и китайчатые шубки на заячьем и беличьем меху, с рукавами, с высоким назади перехватом или лифом и множеством частых боров и складок. На голове носят шелковые простые или шитые золотом и серебром платки, с такою же по краям бахромою. На шею надевают снизки из многих ниток жемчуга, иногда с разными каменьями, а при них еще снизку жемчужную же широкую для креста, а на руки зарукавные, простые или с каменьями. Рукава у рубашек батистовые или из тонкой кисеи, с кружевными манжетами, длиною только по локоть, но широкие и всегда накрахмаленные, чтобы были пушистые и не обминались. Обуваются в башмаки и полубашмаки».

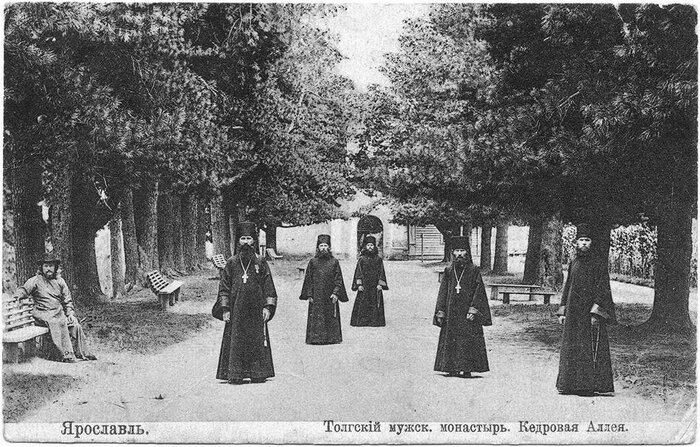

В 1861 году Ярославль посетил поэт Аполлон Григорьев. «Ярославль – красоты неописанной. Всюду Волга и всюду история. Тут хотелось бы мне,- так как Москва мне по личным горестным разочарованиям опротивела,- хотелось бы мне покончить свое земное странствие. Тут, кстати, чудотворная икона Толгской Божией Матери, которой образом благословила меня покойница мать. Четыре дня прожил я в Ярославле и все не мог находиться по его церквам и монастырям, налюбоваться на его Волгу. Да! вот настоящая столица Поволжья, с даровитым, умным, хоть и ерническим народом, с торговой жизнью».

«Ярославль – город, каких очень не много в России. Набережная на Волге уж куда как хороша», – написал в 1848 году в дневнике начинающий драматург Александр Островский. В ту пору будущий классик трудился над окончательным вариантом своей пьесы «Свои люди – сочтёмся».

Кроме вышеупомянутой Волжской набережной, литератору особенно понравились здание Демидовского лицея, церковь Ильи Пророка с колокольней и «памятник Ришелье». Так Островский ошибочно называет Демидовский столп, установленный в 1829 году в честь основателя Ярославского высших наук училища Павла Григорьевича Демидова. «Хорош также бульвар, по которому с правой стороны от Волги идет Стрелецкая улица; на ней кондитерская Юрезовского. В одном доме с этой кондитерской живёт Ушинский. Заходил к нему, потолковали с ним побольше часу», – лаконично сообщает автор дневника.

Исполняющий обязанности профессора Демидовского лицея Константин Дмитриевич Ушинский был старым приятелем Островского. В 1840 году оба поступили на юридический факультет Московского университета, но товарищ не доучился.

Островскому очень понравились местные девушки. Их он упоминал несколько раз. «От Ярославля поехали по луговой стороне и тут встретили такую девочку, что все зараз ахнули от удивления – полненькая, черноглазенькая, говорит, ровно поёт, только, к нашему несчастию, при ней был Аргус в виде старухи». «За две версты до станции попались нам две девочки – сёстры, одной лет 19, другой лет 17. Что это за милашки. Мы их посадили в свой тарантас, довезли до станции. Как вольно и вместе с тем прилично они держат себя, как хорошо одеты. У старшей такие маленькие и беленькие ручки, что не грех поцеловать. Мы с ними натолковались досыта». В Переславле девушки показались автору особенно красивыми.

Из воспоминаний С. В. Дмитриева (1875 - 1949): «Гуляя как-то летом с товарищами, я заинтересовался открытыми воротами Казанского монастыря. Меня привлекало то, что на этот раз были открыты ворота со стороны бульвара, тогда как было хорошо известно, что в этой стене открывалась только калитка, и то открывалась лишь во время церковных служб в монастыре. Обычно же дни и ночи калитка и ворота, выходившие к бульвару, были заперты, в монастырь можно было попадать только с противоположной стороны, с Варваринской улицы, где в стене, под колокольней, были и ворота, и калитка, открытые целый день. Встал я в этих неожиданно открывшихся воротах и смотрю: выносят хоругвь, икону, торжественно идут и что-то поют монахини. Вдруг одна из монахинь машет мне рукой и зовет к себе. Я снял фуражку и подошел. Она предложила мне нести маленькую невысокую полотняную хоругвь до Загородного сада… Я, конечно, сейчас же согласился. В те далекие годы нести во время религиозных торжеств какую-нибудь церковную реликвию: икону, хоругвь, евангелие, кадило и т. п. — считалось очень почетным и благородным делом.

Я это знал: гордо нес хоругвь и с большим бахвальством поглядывал иногда на своих товарищей, которые шли с нашим крестным ходом, очевидно наблюдая, что из всего этого выйдет. Они рассчитывали на мой маленький рост и думали, что я не выдержу такой работы, а мы, мол, ее перехватим! Но хоругвь была очень легкая, а ветра не было, и я нес ее свободно.

В церквах, мимо которых мы проходили, звонили во все колокола. Это придавало мне, как участнику процессии, еще больше энергии и гордости, мальчишеского хвастовства! В воротах Казанского монастыря нас встретило великое множество монахинь во главе с игуменьей. Вся наша процессия под звон колоколов и пение громадного монашеского хора вошла в церковь. Та же монахиня, которая пригласила меня нести хоругвь, отобрала ее у меня и ласково расспросила, откуда я, чей сын, кто и чем занимаются родители. Получив ответы, очевидно, понравившиеся ей, пригласила меня приходить каждый праздник к ранней обедне».

С. В. Дмитриев на примере церкви Власия описал доходы местных церквей: «Приход Власия был богатый. Петр Алексеевич (прим. псаломщик)говорил, что они получали доходы по службе при дележе кружки: священник до 6000 руб., дьякон до 3000 и псаломщик до 1500 руб. в год при готовых квартирах и отоплении. Кружкой называлась просто касса священнослужителей, она стояла в алтаре на жертвеннике, в нее опускались все денежные поступления: с поминаний, молебнов, панихид, крестин, свадеб и т. п. Заперта она была на висячий замок, ключ от которого хранился у священника. Каждый месяц кружка эта отпиралась, содержание подсчитывалось всем причтом и делилось…

Священник отец Константин Крылов был жадный человек. В первое время моего служения в алтаре он тщательно наблюдал — не стащу ли я чего-нибудь, особенно с блюд с поминаньями.

На каждом поминанье лежала просфора или две и деньги на поминовение, от 2 до 20 копеек. Если на поминанье лежало 10 и больше копеек, то это значило поминать «на обедне», то есть не только перечитать поминанье у жертвенника, но и прочитать дьякону на амвоне, а священнику в алтаре “о упокоении душ усопших рабов Божиих”. Таких «обеденных» поминаний ежедневно у Власия было так много, что священник и дьякон читали их приблизительно около часа. Проскомидия, а значит, и поминание продолжались, по уставу, конечно, до херувимской песни, то есть примерно до половины обедни. Эту часть обедни православное духовенство старалось и до сих пор старается протянуть подольше, дабы собрать побольше поминаний, а с ними, конечно, и самое главное — пятаков. Одну только “херувимскую песнь”, как певчие, так и псаломщики, что называется, тянули без конца…

По праздникам у Власия служились две обедни: ранняя и поздняя. Но при одном священнике при церкви, по церковному уставу, не полагалось служить две обедни. Потому на раннюю обедню приглашался из Афанасьевского, а иногда из Спасского мужских монастырей монах. Платили ему за службу один рубль. Во время его службы отец Константин, бывало, не отойдет от жертвенника, или, вернее, не допустит монаха до жертвенника, из опасения, как бы «отче монасе» не стащил бы с поминанья гроши».

Случались в городе и курьёзы. Однажды в ярославской газете «Северный край» была опубликована безобидная детская сказка Ариадны Тырковой «Глупый тюлень». Кто-то из местных острословов обратил внимание на то, что ярославский губернатор Борис Штюрмер внешне напоминает тюленя. В итоге кличка «Глупый тюлень» накрепко прилипла к губернатору. При этом сама Ариадна Владимировна, в будущем активный член партии кадетов, утверждала, что отнюдь не имела в виду губернатора в качестве прототипа своего героя.

В Ярославской губернии некоторое время жил известный писатель В. А. Гиляровский. До того, как он в качестве репортёра исследовал Москву, в том числе криминальную, он на личном опыте изучил местное дно. «Пошел на базар, чтобы сменять хорошие штаны на плохие или сапоги — денег в кармане ни копейки… Посредине толкучки стоял одноэтажный промозглый длинный дом, трактир Будилова, притон всего бездомного и преступного люда, которые в те времена в честь его и назывались “будиловцами”. Это был уже цвет ярославских зимогоров, летом работавших грузчиками на Волге, а зимами горевавших и бедовавших в будиловском трактире.

Сапоги я сменял на подшитые кожей старые валенки и получил рубль придачи и заказал чаю. В первый раз я видел такую зловонную, пьяную трущобу, набитую сплошь скупавшими у пьяных платье: снимает пальто или штаны — и тут же наденет рваную сменку. Минуту назад и я также переобувался в валенки… Я примостился в углу, у маленького столика, добрую половину которого занимал руками и головой спавший на стуле оборванец. Мне подали пару чаю за 5 копеек, у грязной торговки я купил на пятак кренделей и наслаждаюсь. В валенках тепло ногам на мокром полу, покрытом грязью. Мысли мелькают в голове — и ни на одной остановиться нельзя, но девять гривен в кармане успокаивают. Только вопрос: где ночевать?.. Где же? Кого спросить? Но все такие опухшие от пьянства разбойничьи рожи, что и подступиться не хочется… Рассматриваю моего спящего соседа, но мне видна только кудлатая голова, вся в известке, да торчавшие из-под головы две руки, в которые он уткнулся лицом. Руки тоже со следами известки, въевшейся в кожу. Пью, смотрю на оборванцев, шлепающих по сырому полу снежными опорками и лаптями». Также современники отмечали значительное количество бездомных и нехватку ночлежек.

Сохранилось такое описание местного общепита конца 19 века, оставленное старожилом: «В прежних так называемых харчевнях, ныне столовых, первое блюдо: щи, суп, лапша — стоили пять-шесть копеек, конечно, мясное или рыбное блюдо. И именно «блюдо», а не тарелка. Такое блюдо готовилось очень жирным и густым, в простонародном вкусе: поставленная стояком в кушанье деревянная ложка не падала. Хлеба посетители могли взять сколько угодно, из расчета две копейки за фунт. Чистый ржаной хлеб был всегда мягким и очень вкусным. Были еще черные хлеба: обдирный, кисло-сладкий бородинский и еще какие-то, на полкопейки или копейку дороже обыкновенного черного ржаного хлеба в фунте. Вином харчевни не торговали, но посетители приносили, кто хотел, с собой и выпивали «тихонько», наливая в стаканы из кармана, где была укрыта посуда с вином; делалось это с оглядкой, чтобы не заметила полиция. Чай в харчевнях стоил пять и даже четыре копейки «пара»; так она называлась потому, что чай подавали в маленьком чайнике, а кипяток при этом — в большом чайнике, и притом два куска сахара подавалось, от сахара и название «пара». Кипятку подавали сколько угодно — хоть весь день пей. Ситный (белый хлеб) стоил от четырех до семи копеек за фунт: простой, с изюмом, с маком, с анисом и другими приправами. Так что блюдо щей — шесть копеек, два фунта хлеба черного — четыре копейки, чай — пять копеек, ситный — фунт пять копеек; итого: за двадцать копеек получалось сытное простонародное питание».

На рубеже 19 и 20 веков Ярославль был одним из наиболее крупных городов Центральной России. На 1897 год он занимал 12-е место по числу жителей в пределах современной территории России. В Ярославле работало более 50 предприятий с 15 тысячами рабочих.

Большая и малая медведицы

Луна конечно на первом фото чутка картинку засветила, но в целом все вполне себе эстетично. Второе фото было сделано год назад, поэтому само качество чутка похуже.

Пост 3634

Источник:

https://t.me/metra_track/1413

Источник:

https://t.me/tram_track/282?single=

Источник:

https://t.me/x99xeon/7594

Источник:

https://t.me/escadeska/10324

Источник:

https://t.me/punkhedgehog/72

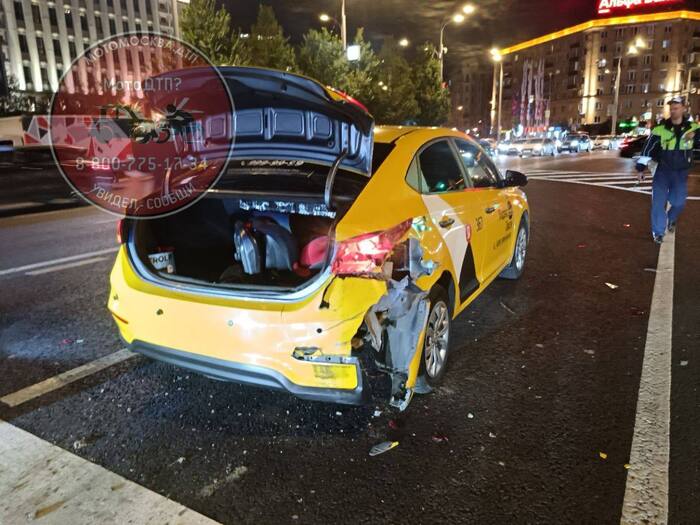

Манёвр не удался

Мотоцикл подбил такси, водитель которого лихо перепрыгнул несколько полос движения.

Мотоциклист не пострадал.