Ветер (1988)

Друзья сегодня я хочу обсудить советскую фантастическую анимацию, а если точнее то одного. ее довольно причудливого представителя. Фантастические мультфильмы в СССР были за небольшим исключением зрелищем мрачным и пугающим. Достаточно перечислить их, чтобы у читателя под воротником заворочался неуютный холодок: "Будет ласковый дождь", "Полигон", "Контакт" и, да, "Контакт" я считаю зрелищем пугающим, особняком здесь может стоять мультфильм "Контракт", но сегодня мы не про него.

Пожалуй, наиболее жутким был "Ветер", как мог Роберт Саакянц после искрящихся и жизнерадостных - "В синем море, белой пене", "Ух ты, говорящая рыба" и "Масленница" снять это я мало себе представляю.

Да 88 год, да уже дуют во все щели и изо всех щелей Союза гнилые ветра и это не сладенький Wind of change далеких фрицевских Скорпионов - это страшные моровые ветра разложения, чумы, коррозии человека и территорий.

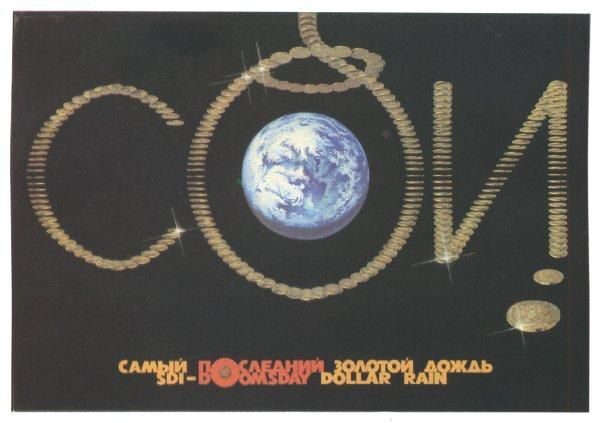

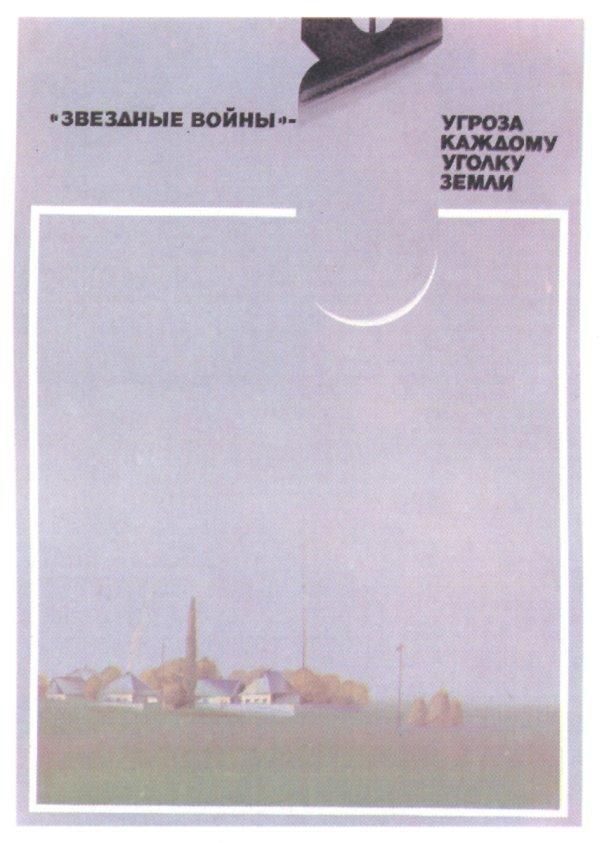

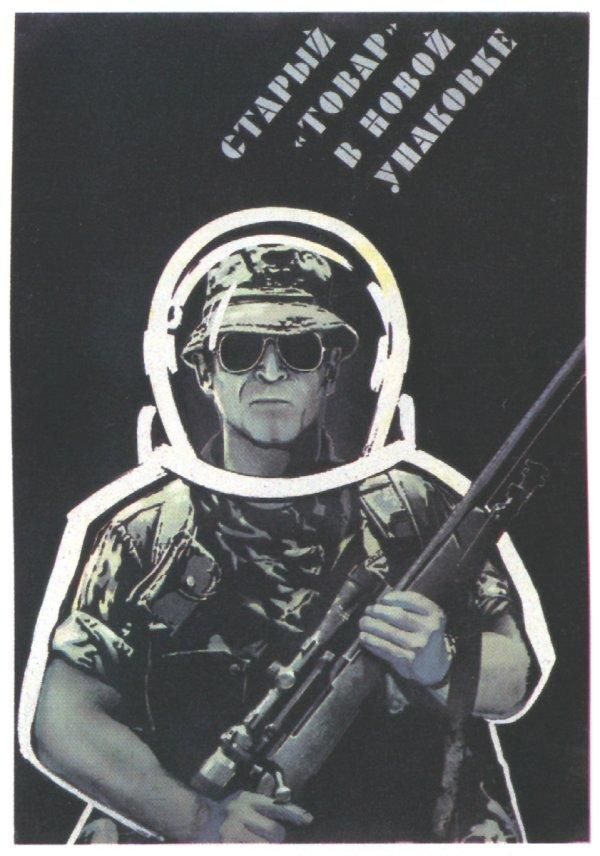

Четыре года остается до коллективного самоубийства бывших советских граждан в Карабахе, три до развала Союза, а на нарисованной военной базе Саакянца отталкивающий персонал в форме напоминающей и Штаты и Союз постепенно сходит с ума азартно запуская таймеры судного дня под чорный давящий эмбиент. Болезненная анимация, болезненные блеклые цвета и чертовщина происходящая на ракетной базе меня маленького вгоняли в ступор, как вгоняла сидевшая на коленях у бойца вульгарная и притягивающая голая надувная тетка. Как вгонял офицер с энтузиазмом промышленного робота жавший и жавший на ту самую красную кнопку. Этот тихий сюрреалистический ужас частенько показывали по центральным каналам и больше чем он меня пугали американские мультики по программе SDI (СОИ), которые зачем-то с саморазоблачающим экстазом демонстрировались в программе "Время", дескать, "Вон как они нас". Ну и не только они, мы сами вполне себе справлялись с нагнетанием коллективного ужаса. Сейчас мультфильм "Ветер" называют антиядерным и антивоенным, но на мой взгляд он более глубокий, он из тех явлений, которые подобны скальпелям хирурга иссекавшим опухоль, но без всякой заботы о жизнеспособности организма и его систем, эти хирурги вошли в раж и уже в конце 80-х резали свои границы по живой карте Союза, а кровь, которая лилась непрерывным потоком никто не пытался ни останавливать, ни тампонировать. Мультфильмы- предупреждения из предсказаний стали стремительно обращаться в историю, слава труду, миновав агрегатное состояние реальности. Сейчас это мрачные и уже холодные артефакты маркеры коллективного помешательства и тревоги. Пусть таковыми и остаются. Впрочем, маховик снова раскручивается.

Гиперболоиды XXI века1

В 1965 году на экраны СССР вышел фильм «Гиперболоид инженера Гарина» по одноименному роману Алексея Толстого, написанному в 20-х годах. Но, глядя, как злодей Гарин уничтожает целые заводы огненными лучами, мало кто из зрителей знал, что у него был свой прототип – инженер А.А. Цимлянский, который в начале XX века действительно пытался создать некую «тепловую пушку». Еще меньше народу ведало, что в середине 50-х годов советские ученые A.M. Прохоров и Н.Г. Басов изобрели оптический квантовый генератор, который, среди прочего, стал основой и для создания боевых лазеров – гиперболоидов XX века.

Детище холодной войны. Началась же эта научно-техническая эпопея в 1963 году, когда заместитель министра обороны СССР А.А. Гречко поручил ведущим советским физикам-лазерщикам приспособить квантовый генератор для военных целей. Не знаю, читал ли Гречко фантастический роман А.Толстого или почерпнул свои сведения из секретной разведсводки, в которой говорилось, что подобные работы ведутся в США, но приказ был совершенно четким: устройства должны реально работать. И точка.

Для этого перепрофилировали специальное конструкторское бюро «Вымпел» и концу 60-х годов создали ЦКБ «Луч» (позже переименованное в НПО «Астрофизика»). Работы по лазерной тематике велись также в НИИ и КБ с благородными названиями «Алмаз», «Альтаир», «Радуга» и т. д. Разработки курировал секретарь ЦК партии, в дальнейшем министр обороны Дмитрий Устинов.

Холодная война в те годы шла полным ходом. Назревала опасность ядерного апокалипсиса, а потому одной из основных задач было создание эффективной противоракетной и противовоздушной обороны. В итоге в 1964 году появилась «Терра» – программа разработки лазеров высокой мощности для уничтожения ракет. Испытания их проводили на расположенном в Казахстане секретном полигоне Сары-Шаган, близ озера Балхаш, где был выстроен экспериментальный комплекс.

Бывший командующий Войсками противоракетной и противокосмической обороны Советского Союза генерал-полковник Юрий Вотинцев как-то вспоминал: «Десятого октября 1983 года во время тринадцатого полета американского космического корабля “Челленджер”, когда его витки на орбите проходили в районе государственного полигона войск ПВО страны у озера Балхаш, была включена наша лазерная установка в минимальном режиме. Высота орбиты составляла 365 км. Тем не менее, как сообщал экипаж “Челленджера”, на корабле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, да и сами астронавты почувствовали недомогание»…

Подоплека же этого случая, по всей вероятности, такова. На первое место поначалу была выдвинута программа уничтожения ракет. Дело в том, что в США одной из ключевых позиций знаменитой программы «звездных войн» (или, официально, стратегической оборонной инициативы – СОИ) был проект создания лазерного оружия, способного поражать технику противника на огромном расстоянии не только на Земле, в атмосфере, но и в космическом пространстве, где обычное оружие малоэффективно.

Однако, как известно, программа СОИ была свернута даже раньше, чем ее вдохновитель – президент США Рональд Рейган – покинул свой пост. Одни полагают, это произошло потому, что бывший голливудский актер, потрафив военно-промышленному комплексу, дал команду на разработку заведомо непригодного оружия. Согласно другой версии, Рейган был вовсе не так глуп, как иногда показывал. И программа СОИ с самого начала была своего рода блефом; американцы хотели втянуть СССР в чрезмерные расходы, которые должны были окончательно подорвать экономику Страны Советов. И наконец, есть третья версия, утверждающая, что программу СОИ американцев заставил свернуть наш «ассиметричный ответ». На ней и остановимся подробнее как на наиболее любопытной.

Согласно ей получается, что в США с программой СОИ вовсе не блефовали, а работали всерьез. И кое-чего добились. Так, в октябре 1997 года информационные агентства дали короткую заметку об эксперименте американцев, заключавшемся во «взаимодействии наземного лазера и спутника на орбите». О подробностях особо не распространялись – эксперимент был строго засекречен. Но шила в мешке не утаишь… Вскоре стало известно, что инфракрасный химический лазер, базировавшийся на полигоне в штате Нью-Мексико, сделал два «выстрела» по спутнику ВВС США, находившемуся на орбите высотой 420 км, и повредил его.

МИД России тотчас выразил свое беспокойство, посчитав, что данный эксперимент является нарушением международных договоренностей. Впрочем, пока российские дипломаты делали свою работу, технические специалисты – свою. Что и дало возможность М.С. Горбачеву как-то обронить фразу об «асимметричном ответе». А чтобы американцы не думали, что первый (и последний) президент СССР просто болтает языком, членам Конгресса США вскоре было продемонстрировано «сверхсекретное русское чудо» – СО2-лазер мощностью 1 МВт, предназначенный для уничтожения неприятельской военной техники, в том числе и спутников, ракет и т. д.

Демонстрация, судя по всему, получилась впечатляющей, и конгрессмены намотали на ус вывод, который напрашивался сам собой. Зачем гробить кучу денег на космическую технику, которая довольно просто нейтрализуется с земли? Говорят, именно это соображение и привело, в конце концов, к свертыванию программы «звездных войн».

«Чудо» можно передвинуть. Создан же был чудо-лазер усилиями специалистов Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), расположенного в Подмосковье. Когда же выяснилось, что он в качестве оружия, скорее всего, уже не понадобится, команда специалистов, в которую, помимо сотрудников ГНЦ РФ ТРИНИТИ, вошли представители НПО «Алмаз», а также НИИ электрофизической аппаратуры имени Д.В. Ефремова и Государственного внедренческого малого предприятия «Конверсия», разработала на его основе мобильный лазерный технологический комплекс МЛТК-50. Его излучение способно на расстоянии в десятки метров, сквозь пламя пожара, быстро и без особых хлопот срезать, например, нефтяную вышку, если в том будет необходимость.

При этом, как выяснилось из разговора с создателями этого комплекса, сложнее оказалось сделать не военный, а гражданский вариант комплекса. И вот почему. Военная техника чаще всего эксплуатируется в экстремальном режиме, на пределе. И конструкторов ее вообще-то не так уж заботят экономичность, долговечность, простота изготовления и обслуживания… Главное для них – выполнить поставленную боевую задачу. А вот на гражданке критерии несколько иные. Тут техника должна работать долго, не капризничать, не требовать для своего обслуживания особо высококлассных специалистов. И стоить как можно дешевле, поскольку денег в нашем народном хозяйстве вечно не хватает.

Имея в виду такие критерии, специалисты ТРИНИТИ и их коллеги создали комплекс, который, в отличие от многих стационарных, базируется на двух модулях-платформах – модифицированных серийных автоприцепах Челябинского завода.

На одной платформе размещается генератор лазерного излучения, включающий в себя блок оптического резонатора и газоразрядную камеру. Здесь же устанавливается система формирования и наведения луча. Рядом располагается кабина управления, откуда ведутся программное или ручное его наведение и фокусировка…

На другой платформе находятся элементы газодинамического тракта: авиационный турбореактивный двигатель Р29-300, выработавший свой летный ресурс, но еще способный послужить в качестве источника энергии; эжекторы, устройство выхлопа и шумоглушения, емкость для сжиженной углекислоты, топливный бак с авиационным керосином и т. д.

Таким образом, тягачи могут доставить комплекс практически повсюду, где способен пройти автотранспорт. По приезде же на место достаточно 2–3 часов, чтобы привести систему в рабочее состояние. Обслуживается комплекс всего тремя специалистами.

Как показали испытания, МЛТК-50 может быть весьма действен не только при ликвидации пожаров на газовых скважинах, но и при утилизации старых кораблей и подлодок (луч режет корабельную сталь толщиной до 120 мм с расстояния 30 м), разделке скального массива в каменоломнях, при дезактивации поверхности бетона на АЭС методом шелушения поверхностного слоя, выжигании пленки нефти, разлитой по поверхности акватории…

Причем для него не нужно создавать особую рабочую среду, тщательно следить за герметичностью и возможными утечками. Лазер работает по так называемой открытой схеме на обычном атмосферном воздухе. В него лишь добавляют немного углекислого газа. А для этого и одного баллона на все время работы хватает.

Еще одна задумка, которая уже понемногу начала претворяться в жизнь, – создание на основе МЛТК-50 целой гаммы подобных комплексов различной мощности. Например, МЛТК-5, то есть комплекс с мощностью в 10 раз меньшей, чем его старший собрат, вполне способен решать, скажем, такую производственную задачу. Представьте себе турбину большой гидроэлектростанции. Весит такая махина 150–200 т, а то и более, да и габариты соответствующие. Так что транспортировка ее всегда представляет собой задачу уникальной сложности. А тут выясняется, что турбина выработала свой ресурс. Точнее, она могла бы еще поработать, да вот поверхности особо интенсивного трения – там, где подшипники, – начали стираться. Что делать?.. И тогда прямо в машинный зал ГЭС доставляют МЛТК-5 и с его помощью проводят лазерное напыление, восстановление истертых поверхностей. И турбина после такого ремонта может проработать еще почти столько же…

Еще одна оригинальная идея: с помощью лазера сравнительной небольшой мощности можно эффективно бороться с вредителями сельского хозяйства – например, хлопковой или табачной совкой. Обычно с этими паразитами воюют с помощью ядохимикатов, дополнительно загаживая и так уж не очень экологически чистую почву. Наши специалисты предложили другой способ.

В вечерних сумерках к краю поля подъезжает «газель» с оборудованием. Сначала включается прожектор со специально подобранным светофильтром. На свет, как известно, очень любит собираться всякая мошкара, насекомые, даже птицы прилетают. Так вот светофильтры нужны для того, чтобы наилучшим образом привлекать именно совку. А когда та поднимется на крыло, тут же ударят по ней лучом лазера. Быстро, чисто и без особых затрат.

Говорят, аналогичный способ хотят использовать и против знаменитой саранчи, способной съесть весь урожай на корню.

И на военном поприще на основе мощных лазеров было разработано немало полезных устройств. Например, был создан мощный квантовый локатор, с помощью которого можно было за сотни километров определить расстояние до цели, ее размеры, форму и траекторию движения.

Судьба «Диксона». Следующая задача, которую пришлось решать лазерщикам, – создать эффективные квантовые генераторы, которые бы можно было размещать на борту судов, самолетов, а также на наземной бронетехнике.

Результаты тут получились такими. КБ «Альтаир» работало над созданием корабельной лазерной системы ПВО. В целях наибольшей секретности установку разместили на сухогрузе «Диксон».

Как водилось в ту пору, все работы получили гриф секретности и нейтральное название «Тема “Айдар”». Однако сами непосредственные участники этого проекта окрестили его «золотой рыбкой», поскольку стоил он бешеных денег – сотни миллионов тогдашних советских рублей.

Впрочем, хотя финансовые потоки лилось рекой, ход работ то и дело тормозился серьезными проблемами научно-технического плана. То силовую установку корабля пришлось модернизировать, то зеркало вручную дополировывать, то дополнительный компьютер ставить…

Тем не менее в конце 1979 года бывший сухогруз перевели на Черное море, в Феодосию. В Крыму на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе был произведен окончательный монтаж пушки и систем управления. Там же на корабль пришел постоянный экипаж – моряки и шесть сотрудников НИИ. И корабль пошел в Севастополь.

Вопреки старой морской традиции, приход на новое место базирования прошел тихо – без традиционного оркестра и застолья. «Диксон» поставили особняком даже от боевых кораблей на 12-й причал Северной бухты. Несколькими днями раньше подходы к пирсу обнесли бетонным забором высотой 4 м, поверх которого натянули проволоку и пустили ток. На пирс, а тем более на корабль пускали только по спецпропускам.

Летом 1980 года. «Диксон» вышел на испытания и произвел запуск луча с дистанции в 4 км по специальной мишени, расположенной на берегу. Оттуда доложили по радио: «Есть попадание!» Однако ни самого луча, ни разрушений мишени никто из наблюдателей не увидел. Попадание вместе со скачком температуры зафиксировал лишь установленный на мишени тепловой датчик.

Анализ результатов испытания показал, что КПД луча составил всего лишь 5 %. Все остальное «съели» испарения влаги с поверхности моря, неоднородности атмосферы и т. д. Тем не менее «наверх» было доложено: результаты стрельб обнадеживают.

Правда, дальнейшие испытания охладили пыл тогдашнего главкома ВМФ адмирала С. Горшкова, который мечтал установить лазерные гиперболоиды чуть ли не на каждый корабль. Помимо низких боевых характеристик система оказалась громоздкой и сложной в эксплуатации. Хотя сам выстрел длился менее секунды, на подготовку к нему уходило более суток. Стало понятно, что установку надлежит основательно дорабатывать.

Над ней бились до 1985 года. В конце концов, лазерный луч стал прожигать обшивку самолета на дистанции 400 м. Однако для создания эффективной ПВО этого было очень мало. И с наступлением новых времен денежный поток у Министерства обороны стремительно обмелел. И об «Айдаре» забыли. Причем настолько, что при дележе Черноморского флота «Диксон» вместе со всем оборудованием достался Украине.

А в итоге в 1995 году министерство обороны США в качестве металлолома закупило у Украины несколько кораблей, которые нашим братьям-славянам оказались ни к чему. Среди них оказался и «Диксон» с лазерной боевой установкой. Американцы же, обнаружив 35-мегаваттные силовые генераторы, специальные поворотные механизмы, тут же установку засекретили. И что с ней сталось далее, неизвестно.

Лазерный Ил и его конкуренты. Параллельно с наземной и судовой лазерной установкой разрабатывался и авиационный боевой лазер. В середине 70-х годов Таганрогский машиностроительный завод получил секретное распоряжение: создать авиационный лазерный комплекс. И уже в августе 1981 года над советскими просторами воспарил первый лазерный самолет – А-60. Сделали его на базе Ил-76, внеся серьезные изменения в конструкцию. Так, в носовой части самолета был установлен обтекатель с системой лазерного наведения, под ним, по бокам фюзеляжа, расположились турбогенераторы, а наверху раскрывались створки люка, из которого выдвигалась лазерная пушка.

Официально этот комплекс якобы предназначался для того, чтобы исследовать распространение лазерных лучей в верхних слоях атмосферы. Но, по некоторым данным, на счету А-60 было множество сбитых лазером воздушных целей. Впрочем, это и не удивляет. Не так давно США объявили о том, что им удалось сбить баллистическую ракету при помощи установленного на самолете боевого лазера. Так что, возможно, СССР опередил в этом Америку лет на тридцать.

Тем не менее судьба самого А-60 довольно печальна. Вскоре после проведения цикла испытаний он сгорел при невыясненных обстоятельствах на стоянке аэродрома Чкаловский.

Впрочем, американцы же в этом отношении тоже оказались не очень удачливы. В 1996 году Пентагон заключил с дочерней фирмой «Боинга» – Boeing Defense and Space Group контракт на 1,1 млрд долларов, который предусматривал разработку боевого лазера, размещаемого на борту самолета. Причем такой мощности, что он был бы способен сбивать баллистические ракеты. Программа получила индекс YAL-1A. Сам проект назвали «Воздушный лазер» (Airborne Laser), сокращенно ABL.

Поскольку для высокоэнергетического лазерного луча требуется много энергии, а мощную электростанцию в небо не поднимешь, американские конструкторы применили химический лазер на основе жидкого кислорода и металлического йода. В американской прессе он называется Chemical Oxygen Iodine Laser (COIL). Такой квантовый генератор способен вырабатывать луч мощностью 1 МВт (мегаватт), мало затухающий в атмосфере. Дальность действия определялась в 400–460 км.

Первоначально предполагалось оснастить лазером самолет-заправщик КС-53А, но его грузоподъемность оказалась недостаточной. Поэтому был использован «Боинг-747-400Р» со стартовой массой 340 т, из которых 72 т отведены непосредственно под лазерное оборудование.

Проектировщики хотели разместить в самолете 14 модулей по 1 МВт, что в сумме давало 14 МВт. Но к 2003 году не удалось создать достаточно компактные агрегаты, а из тех, что сумели сделать, в «Боинг-747» уместилось только шесть. Уменьшение мощности до 6 МВт тут же сократило дальность действия лазера до 250 км. Запаса жидкого переохлажденного кислорода и мелкодисперсного порошкообразного йода на борту хватало для осуществления 20–40 лазерных «выстрелов».

В 2005 году конструкторы намеревались приступить к летным испытаниям лазерной пушки, а Пентагон собирался заказать 7 таких машин. Но тут обнаружилось, что при химической реакции кислорода с йодом на каждый ватт электроэнергии вырабатывается 4 Вт энергии тепловой. Алюминиевые конструкции фюзеляжа перегреваются, а это чревато катастрофой. Большие проблемы с безопасностью вызывают и емкости с жидким кислородом, утечка которого тоже грозит взрывом и катастрофой.

Тем не менее в начале 2009 года американцы начали испытательные полеты. Летом того же года представитель корпорации «Боинг» Гэри Фитцмайер заявил об успешных полетных испытаниях тактической лазерной пушки. Правда, пока пришлось ограничиться лазером меньшей мощности, установленным на борту самолета С-130Н, рассказал он. Далее разработчик поведал, что «стрельба квантовым лучом велась по наземным целям на полигоне в штате Нью-Мексико».

Казалось бы, первый успех достигнут. Однако Пентагон не торопится трубить об успехе. Более того, ныне поговаривают, программа «Воздушный лазер» может остаться без финансирования. Что же произошло? Оказывается, военные недовольны как недостаточной мощностью лазера, так и тем, что на его эффективность оказывает очень большое значение прозрачность атмосферы.

И на земле, и в космосе. Все же исследования в этой области не прошли даром, и в начале 80-х на вооружение Советской армии начала поступать секретная лазерная техника. Она оказалась относительно «мирной», то есть не жгла противника смертоносными лучами (их мощности все еще не хватало), а служила лишь для его ослепления.

Например, задачей лазерного танка было обнаружить цель, оснащенную оптико-электронными приборами, и ударить по ней мощной лазерной вспышкой. Как правило, такая атака полностью выводила из строя системы наведения вражеской техники и ослепляла наводчика, повреждая сетчатку глаз.

Первым в 1982 году занял место в армейском строю самоходный лазерный комплекс «Стилет». Разработкой его занималось все то же НПО «Астрофизика». Спустя год к «Стилету» присоединился более совершенный «Сангвин», способный атаковать не только наземные, но и воздушные цели. А в 1992 году был создан комплекс «Сжатие» – танк, оснащенный многоканальным лазером. Но он уже в войска не попал – помешал развал Советского Союза.

К сказанному можно добавить, что лазерные комплексы наши спецы намеревались использовать не только на земле, в воздухе, на море, но и непосредственно в космосе.

Дело в том, что в 80-х годах прошлого века американцы планировали выводить на орбиту спутники, которые из космоса смогут поражать как летящие ракеты, так и наземные и водные объекты. Чтобы противостоять им, советские инженеры и ученые представили руководству СССР проект, предполагавший создание лазерных спутников, способных прямо на орбите уничтожать американские космические объекты, а впоследствии – и наземные. Именно для этих целей была сконструирована космическая станция «Скиф».

Вслед за «Скифом» СССР намеревался запустить и «Скиф-Стилет», созданный на основе земного «Стилета» – того самого «ослепляющего» танка, о котором говорилось выше. Разрабатывались также более мощные лазеры космического базирования, способные уничтожать наземные и космические объекты.

И вот подошла пора отправиться в космос первому «Скифу». К ракете «Энергия» сбоку прицепили контейнер. Но, по-видимому, наших специалистов мучили какие-то сомнения. Во всяком случае, вместо настоящего лазера на орбиту сначала решили отправить макет. Старт состоялся в мае 1987 года и закончился аварией.

Ну а дальше началась перестройка, пошли мирные инициативы советского правительства в отношениях с США. Все это и поставило крест на дальнейшем развитии проекта.

«100 великих достижений в мире техники», Станислав Николаевич Зигуненко, 2008г.

Программа СОИ — геополитический «блеф» президента Рейгана

23 марта 1983 года американский президент Рональд Рейган заявил о начале долгосрочной программы исследований, которые позволят создать оружие, способное защитить США от массированного удара ядерными баллистическими ракетами. В историю она вошла под аббревиатурой СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), но более известна как программа «Звёздных войн».

18 июня 1982 года начались крупнейшие учения советских вооружённых сил, которые в западной прессе назвали «Семичасовой ядерной войной» (Seven hour nuclear war). В течение этого времени были запущены две межконтинентальные ракеты шахтного базирования РС-10М (УР-100), мобильная ракета средней дальности РСД-10 («Пионер») и баллистическая ракета Р-29М с подлодки «К-92». По боеголовкам ракет были выпущены две противоракеты А-350Р, и в тот же промежуток времени истребитель спутников «ИС-П Уран» («Космос-1379») попытался перехватить мишень «Целина-Д» («Космос-1378»), имитировавшую американский навигационный спутник «Transit». Кроме того, в течение трёх часов между запуском истребителя и его сближением с мишенью стартовали навигационный спутник типа «Парус» («Космос-1380») и фоторазведывательный спутник типа «Зенит-6» («Космос-1381»). Последние два запуска рассматривались как оперативная замена космических аппаратов, потерянных в ходе боевых действий. Сам перехват не получился, и «Космос-1379» был взорван, не причинив вреда условному противнику.

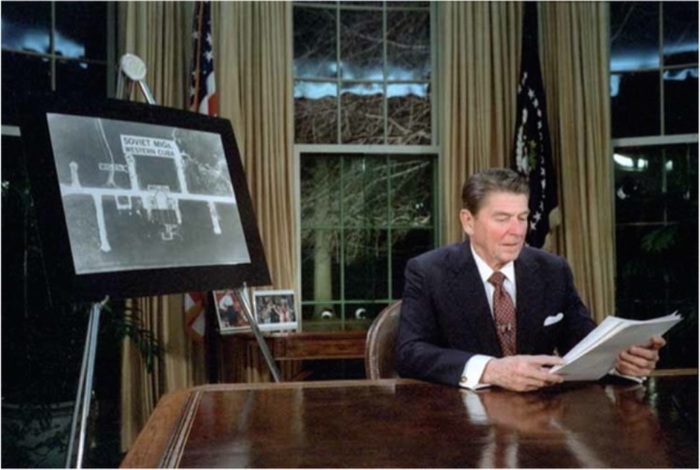

Президент Рональд Рейган обращается к нации, чтобы рассказать о своей Стратегической оборонной инициативе, 23 марта 1983 года.

thereaganfiles.com

Подобная демонстрация мощи не могла остаться незамеченной. Военные эксперты стран НАТО отмечали, что СССР продемонстрировал новый уровень стратегической обороны, который охватывает и ближайшее космическое пространство. Надо сказать, что в то время действовали Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор о ПРО) от 26 мая 1972 года и протокол к нему, подписанный 3 июля 1974 года. Согласно этим документам, СССР и США имели право располагать только одним противоракетным комплексом, защищающим целый район: в Советском Союзе таким районом выбрали Москву, в Соединённых Штатах — авиабазу Гранд-Форкс в Северной Дакоте, где размещались межконтинентальные баллистические ракеты типа «Minuteman». Ясно, что наложенные ограничения непосредственным образом сказались на перспективных проектах ПРО, которые обе державы вели с начала 60-х годов. Впечатляющие советские учения заставляли задуматься, насколько же в действительности соблюдается паритет.

Республиканец Рональд Рейган, ставший президентом в январе 1981 года, не был «голубем мира» и всю свою политическую жизнь боролся с коммунизмом. Поэтому когда он узнал о «Семичасовой ядерной войне», то воспользовался сведениями о ней, чтобы переубедить часть американского истеблишмента, выступавшую за сохранение стратегического равновесия. В феврале 1983 года Объединённый комитет начальников штабов направил Рейгану доклад, в котором содержалась рекомендация сделать больший упор на долгосрочных планах развёртывания противоракетной инфраструктуры (в том числе в космосе). Кроме того, в качестве советника по этому вопросу выступил один из создателей американской термоядерной бомбы Эдвард Теллер, который с середины 60-х годов был в дружеских отношениях с Рейганом и всегда выступал против любых международных соглашений, ограничивающих возможности США наращивать военный потенциал.

Опасения спровоцировать появление аналогичной советской программы Теллер отвергал в уверенности, что СССР будет трудно принять новый «вызов», особенно в условиях наметившихся экономических проблем. Если Советы всё-таки решатся на подобный шаг, то ответ, скорее всего, будет ограниченным. Конечно, новая противоракетная оборона вряд ли обеспечит полную защиту США в случае массированного ядерного удара, но добавит Вашингтону твёрдости при проведении акций любого характера за рубежом.

23 марта 1983 года Рейган выступил перед нацией и, в частности, сказал:

«Я знаю, что все вы хотите мира. Хочу его и я. <…> Я обращаюсь к научному сообществу нашей страны, к тем, кто дал нам ядерное оружие, с призывом направить свои великие таланты на благо человечества и мира во всём мире и дать в наше распоряжение средства, которые сделали бы ядерное оружие бесполезным и устаревшим. Сегодня в соответствии с нашими обязательствами по Договору о ПРО и признавая необходимость более тесных консультаций с нашими союзниками, я предпринимаю первый важный шаг. Я отдаю распоряжение начать всеобъемлющие и энергичные усилия по определению содержания долгосрочной программы научных исследований и разработок, которая положит начало достижению нашей конечной цели устранения угрозы со стороны стратегических ракет с ядерными зарядами. Это может открыть путь к мерам по ограничению вооружений, которые приведут к полному уничтожению самого этого оружия. Мы не стремимся ни к военному превосходству, ни к политическим преимуществам. Наша единственная цель – и её разделяет весь народ – поиск путей сокращения опасности ядерной войны».

Речь президента была приурочена к дебатам в Конгрессе по военному бюджету на следующий финансовый год. Как подметил спикер Палаты представителей Тип О’Нил, в действительности она касалась вовсе не национальной безопасности, а военного бюджета. Сенатор Эдвард Кеннеди назвал речь «безрассудными планами звёздных войн».

С тех пор речь Рональда Рейгана иначе как «планом звёздных войн» никто не называл. Рассказывают о курьёзном случае, который произошёл на одной из пресс-конференций в Национальном клубе печати в Вашингтоне. Ведущий, представлявший репортёрам генерал-лейтенанта Джеймса Абрахамсона, возглавившего «программу научных исследований и разработок», пошутил: «Тот, кто задавая вопрос генералу, избежит употребления словосочетания “звёздные войны”, получит приз». Претендентов не нашлось.

Военно-политическая элита США раскололась по вопросу «звёздных войн». Например, заместитель министра обороны по научным и инженерным разработкам Ричард Делойер заявил, что в условиях ничем не ограниченного наращивания советских ядерных боезарядов любая противоракетная система будет неработоспособной. Тем не менее в конце 1983 года Рейган подписал президентскую директиву №119. Она положила начало научным исследованиям, которые должны были дать ответ на вопрос, можно ли в принципе создать системы оружия космического базирования, способные отразить массированное ядерное нападение на США.

В марте 1984 года начала формироваться специальная структура — Организация по стратегической оборонной инициативе (ОСОИ, Strategic Defense Initiative Organization, SDIO) во главе с Джеймсом Абрахамсоном. Она представляла собой центральный аппарат крупного научно-исследовательского проекта, в котором помимо Министерства обороны участвовали организации гражданских министерств и ведомств, а также учебных заведений. В состав центрального аппарата ОСОИ входили около ста человек, которые отвечали за определение целей программ и проектов, контролировали подготовку и исполнение бюджета, выбирали исполнителей для конкретных работ и поддерживали повседневные контакты с политическим руководством США.

Логотип Организации по стратегической оборонной инициативе (ОСОИ).

pinterest.com

Разумеется, Советский Союз немедленно выступил с публичным осуждением инициативы Рейгана, но она не сразу повлияла на позицию руководителей государства, в то время готовившихся к переговорам об ограничении и сокращении наступательных стратегических вооружений. По крайней мере, в стенограмме заседания Политбюро ЦК КПСС, посвящённого переговорам с США и состоявшегося 31 мая 1983 года, нет ничего о включении в повестку вопроса о запрете на вывод оружия в космос.

Так или иначе, поначалу советские вожди решили разделить темы милитаризации космоса и наступательных вооружений. В августе 1983 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов заявил о том, что СССР выступает за принятие соглашения, которое запретило бы испытания и разработку любого оружия в космосе. Одновременно в качестве жеста доброй воли был объявлен мораторий на дальнейшие испытания противоспутниковой системы «ИС-П», которой располагал Советский Союз. Рональд Рейган проигнорировал этот жест, и тогда советская сторона прекратила переговоры по наступательным вооружениям.

Впрочем, в ноябре 1984 года СССР снова выступил с инициативой о проведении встреч, на сей раз увязав обе проблемы в общую тему: Соединённые Штаты должны свернуть СОИ, и только после этого можно начать беседу о наступательных вооружениях. Обсуждение деталей продолжалось до января 1986 года, но не дало никаких подвижек. В частности, американские дипломаты широко трактовали Договор о ПРО, утверждая, что оружие на «новых физических принципах» под него не подпадает. При этом они требовали от СССР значительных односторонних уступок в обмен на отказ от СОИ.

Летом 1987 года был разработан проект «Соглашения об укреплении режима Договора по ПРО и предотвращении гонки вооружений в космосе», но США отвергли всю идею целиком. В то же время советские представители начали всё чаще подчёркивать, что Советский Союз хотя и не заинтересован в реализации программы, аналогичной СОИ, но найдёт «ассиметричный ответ» на американские планы.

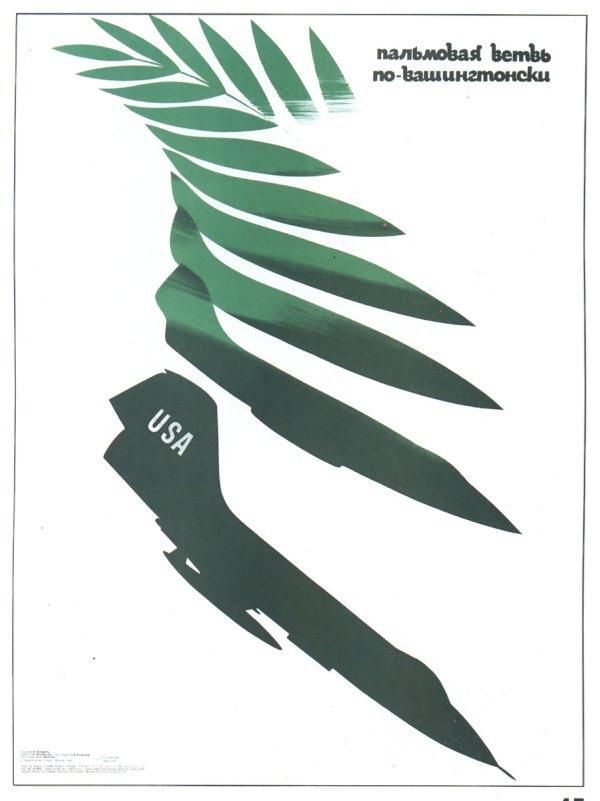

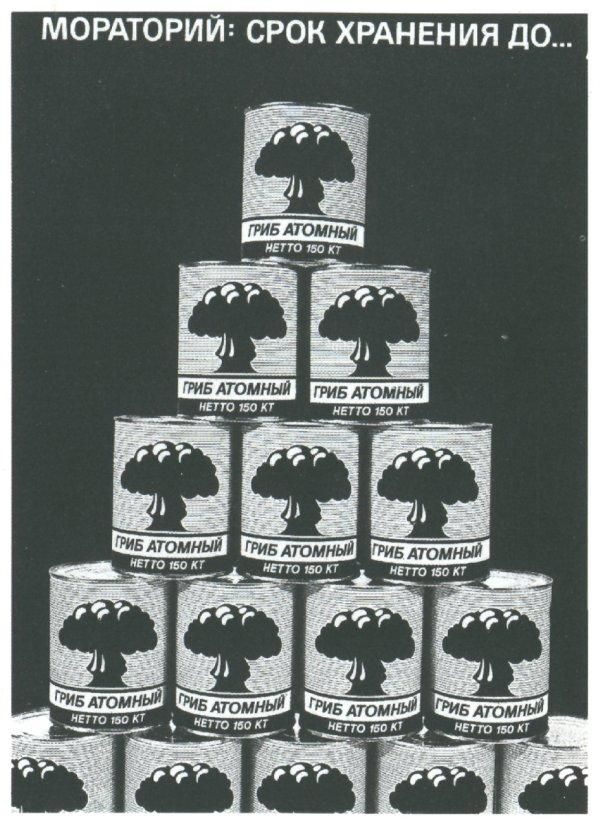

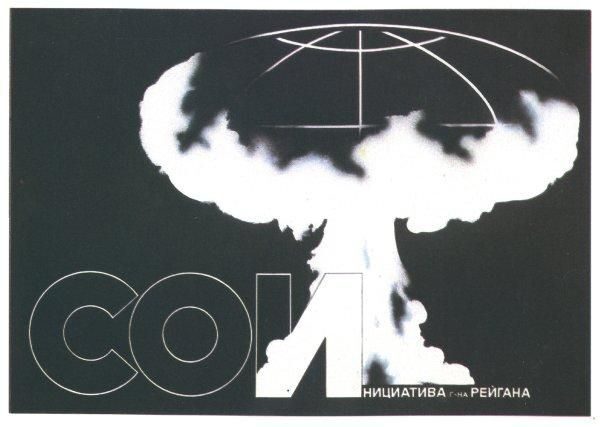

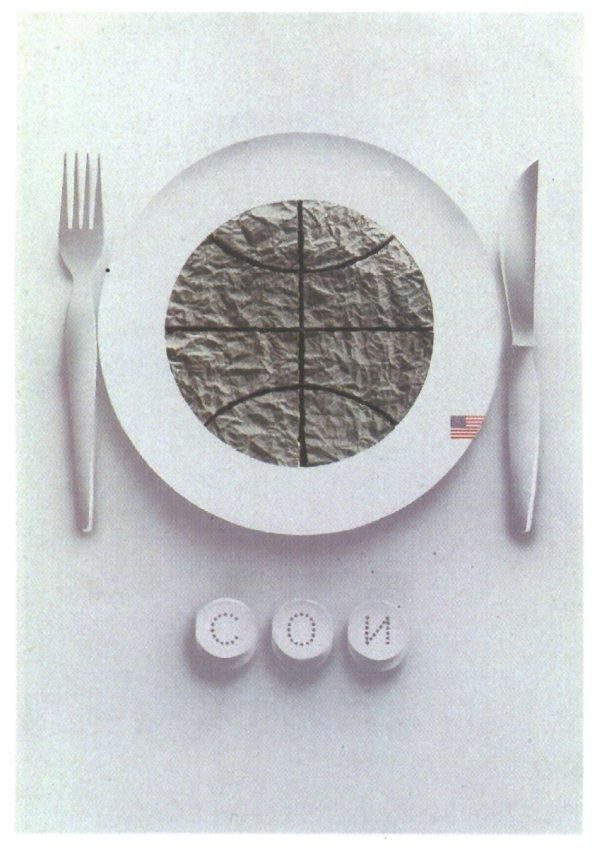

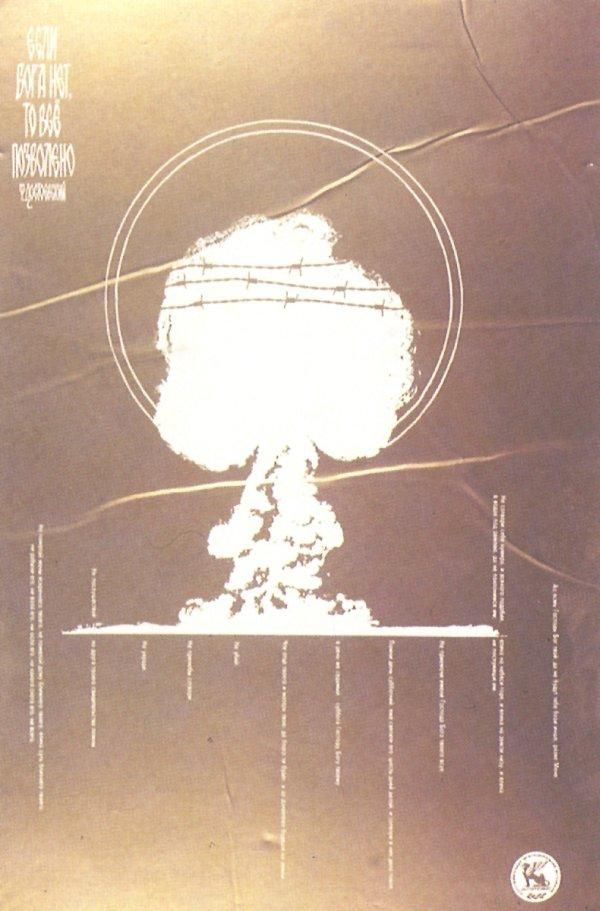

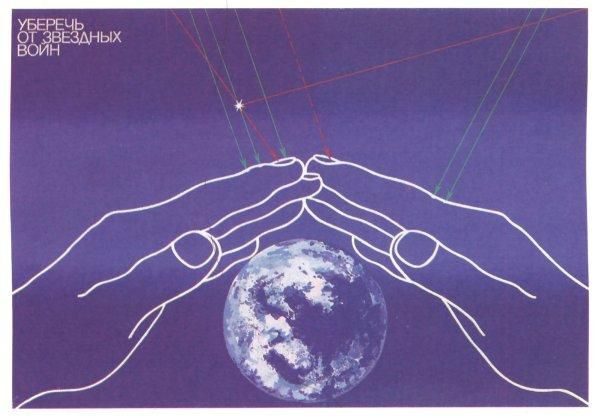

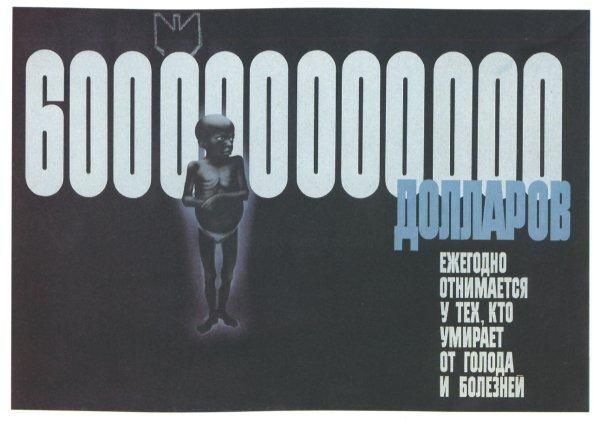

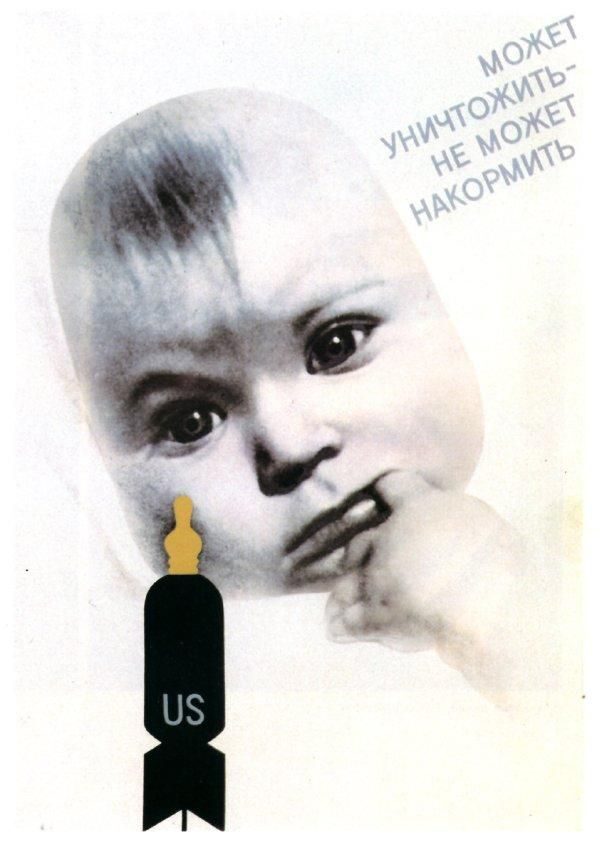

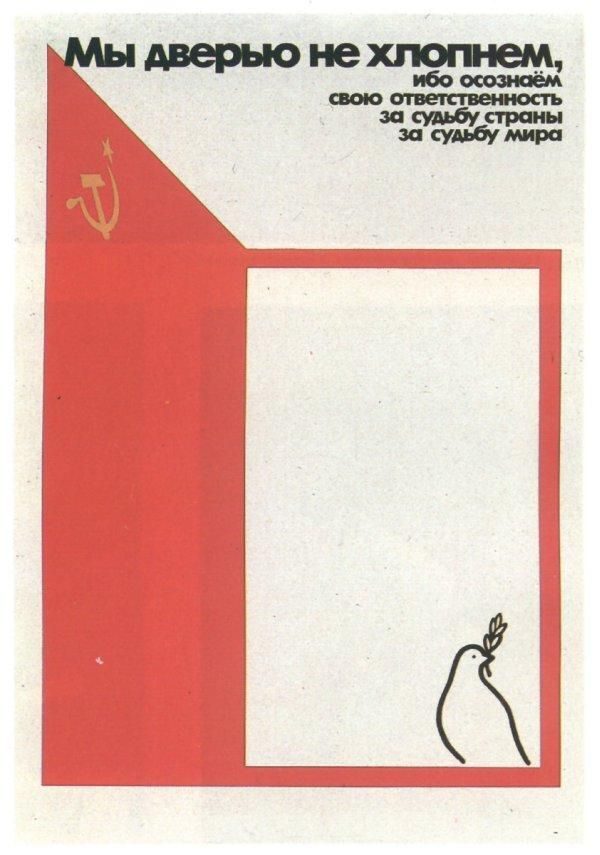

Первая реакция на программу СОИ в советском журнале «Крокодил» (№12, 1983 год).

Эти события заставляют некоторых современных исследователей утверждать, что программа СОИ изначально задумывалась как блеф, направленный на дезориентацию и запугивание руководства СССР. Михаил Горбачёв и его окружение якобы не распознали обман, включились в выматывающую гонку вооружений, из-за чего потерпели поражение в холодной войне. Однако сохранившиеся документы опровергают такую точку зрения: советское руководство имело довольно адекватное представление о положении дел. К примеру, в результате исследований, проведённых группой учёных под руководством вице-президента АН СССР Евгения Велихова, был сделан вывод о том, что рекламируемая «система явно не способна, как это утверждается её сторонниками, сделать ядерное оружие “бессильным и устаревшим”, обеспечить надёжное прикрытие территории США, а тем более их союзников в Западной Европе или в других районах мира».

Казалось бы, советскому руководству в переговорах следовало основываться на иллюзорности СОИ. Но эти люди мыслили другими категориями, и для них сохранение геополитического паритета было важнее бесконечных препирательств на тему расширенного толкования понятия «противоракетная оборона». В сентябре 1989 года на встрече министров иностранных дел в Вайоминге было объявлено о том, что Советский Союз готов подписать Договор о сокращении наступательных вооружений без соответствующего соглашения по прекращению гонки вооружений в космосе. В то же время военные специалисты приступили к разработке боевых орбитальных средств («Скиф», «Каскад», «Болид», «Камины» и т.п.), которые выводились бы в космос новой ракетой-носителем «Энергия» и кораблём многоразового использования «Буран».

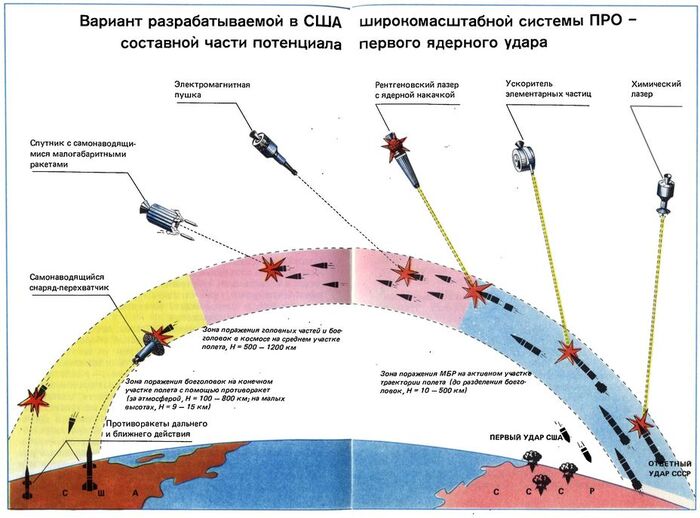

Как же выглядела Стратегическая оборонная инициатива в техническом воплощении? Напомним, что траекторию межконтинентальной баллистической ракеты можно условно разделить на четыре участка. На стартовом (активном) участке полёта работают наиболее мощные двигатели первой ступени ракеты; при этом из-за нагрева возникает мощное инфракрасное излучение. На послестартовом участке полёта происходит разделение головной части ракеты на отдельные боеголовки и ложные цели. На среднем (пассивном или баллистическом) участке траектории полета в космическом пространстве формируется протяжённое облако, состоящее из боеголовок и ложных целей. Наконец, на финальном участке облако входит в атмосферу, и начинается его торможение.

В соответствии с этими участками траектории разработчики программы СОИ предполагали построить определённое число эшелонов обороны. На стартовый участок ориентирован один эшелон. Средний участок полёта прикрывают два и более эшелонов. Перехват целей на финальном участке обеспечивают ещё два эшелона. Получается минимум пять эшелонов обороны, хотя в некоторых источниках упоминались даже семь. Однако в итоге был выбран вариант трёхэшелонной обороны, предложенный специалистами Командования систем ПРО Сухопутных войск (Хантсвилл, штат Алабама). Они пришли к убеждению, что такая система обеспечит перехват боеголовок противника с вероятностью 99,9%.

Схема работы противоракетной обороны США, создававшейся в рамках программы СОИ. Иллюстрация из книги «Звёздные войны»: иллюзии и опасности, 1985 год.

Особое внимание уделялось возможности поражения ракет на начальном участке траектории в течение 2-6 минут после старта. Это объяснимо: мало того, что обломки уничтоженных ракет, включая радиоактивные вещества, будут падать на вражескую территорию, но и, чем меньше боеголовок с ложными целями прорвётся через первый эшелон, тем проще будет нейтрализовать весь удар. Согласно подсчётам экспертов, при наличии мощного первого эшелона обороны число целей для других эшелонов можно сократить в сто и более раз! Именно поэтому главный приоритет в программе СОИ был отдан разработке систем оружия, способным уничтожать ракеты противника на старте, а разместить их можно только в одном месте — космическом пространстве.

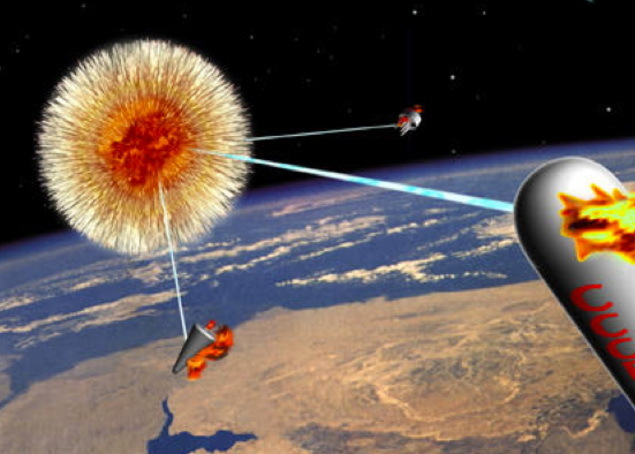

Лучшим средством для уничтожения ракет были бы лазеры. Они создавались в рамках специальной программы DEW (Directed-energy weapon programs), и самым необычным из них являлся лазер орбитального базирования с ядерной накачкой (по диапазону излучаемых волн его называют рентгеновским, X-ray laser). Поскольку источником «накачки» рентгеновских лазеров служит реальный атомный взрыв, вывод полностью укомплектованного аппарата на орбиту автоматически влечёт за собой нарушение Договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой (1963 год) и Договора о принципах исследования и использования космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967 год). Поэтому любые сообщения о работах над рентгеновскими лазерами особенно остро воспринимаются правительствами и экспертами.

«Отцом» рентгеновского лазера считают вышеупомянутого Эдварда Теллера. Такое представление далеко от действительности: на самом деле знаменитый физик лишь способствовал развитию идей одного из своих учеников – молодого талантливого Питера Хагелстайна, который в двадцатилетнем возрасте пришёл в отдел «О» Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренца (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) в штате Калифорния. Хагелстайн был одержим идеей создать медицинский рентгеновский лазер и получить за него Нобелевскую премию. В лаборатории его быстро убедили, что идея отлично подходит для программы СОИ, и вскоре убеждённый пацифист превратился в одного из «рыцарей звёздных войн».

Конструктивно рентгеновский лазер представлял собой небольшую атомную бомбу, вокруг которой располагаются длинные и тонкие стержни (длина — около 1 м, диаметр — не больше 1 мм). После детонации вещество рабочих стержней превращается в полностью ионизованную плазму, но первые пикосекунды облако плазмы не успевает существенно измениться, сохраняя форму и направление стержней. Остывая после взрыва, оно излучает вдоль их осей узкие пучки жёсткого рентгеновского излучения. Пучки направляются на летящие ракеты, что приводит к высокотемпературному прогару ступеней и дальнейшему разрушению ракет.

В рамках проекта «Excalibur» американцы провели десять испытаний прототипа боевого рентгеновского лазера с использованием подземных взрывов на полигоне штата Невада. Конкретные параметры прототипа засекречены до сих пор, но специалисты полагают, что рабочие стержни для него могли быть изготовлены из железа, цинка или меди. Например, из неофициальных источников известно, что во время испытаний 14 ноября 1980 года были получены следующие характеристики: длина волны лазерного излучения — 1,4 нм; длительность импульса — примерно 10-9 с; энергия в импульсе — примерно 100 кДж.

Взрыв источника рентгеновского лазера «Excalibur».

Lawrence Livermore National Laboratory

После одобрения программы СОИ специалисты предложили проект боевого орбитального аппарата с 50 рентгеновскими лазерами и одним ядерным источником накачки. При этом для каждого стержня рентгеновского лазера потребовалось бы собственное прицельно-следящее устройство (возможно, с маломощным лазерным телескопом) для сопровождения цели. Некоторые эксперты выражали уверенность, что 30 таких боевых аппаратов могут в течение получаса уничтожить все ракеты потенциального противника на активном участке полёта.

Чтобы обойти международные договоры, запрещающие размещение ядерного оружия в космосе, ракеты-носители с рентгеновскими лазерами должны были стартовать в начале глобального конфликта. Подлодки должны были курсировать в непосредственной близости от территории вероятного противника (как полагают, в северной части Индийского океана или акватории Норвежского моря).

Работа первого эшелона должна была выглядеть следующим образом. Информация о запуске советских ракет поступает от высокоорбитальных разведывательных спутников. После этого электронно-вычислительные средства Командного центра ПРО «разбирают» ракеты по целям, а их баллистические траектории обсчитываются. Готовые данные передаются на спутники космической связи, оборудованные специальными сигнальными лазерами, лучи которых способны проникать сквозь толщу океанской воды к курсирующим субмаринам. Информация, содержащаяся в луче, автоматически вводится в цифровую вычислительную машину боевого космического аппарата, и ещё под водой та заранее определяет, куда должен «смотреть» следящий телескоп каждого стержня «хлопушки» (так шутливо называли своё детище в Ливерморской национальной лаборатории) после выхода аппарата на орбиту, чтобы «поймать» закреплённую за ним ракету. Затем на субмарине раскрываются шахты, и аппараты с рентгеновскими лазерами отправляются в полёт на своих ракетах-носителях. В космосе происходит стабилизация по всем осям, выведение в расчётный район, после чего атомный заряд подрывается, а пучки рентгеновского излучения «поджигают» советские ракеты.

Понятно, что реализация столь сложной схемы требовала привлечения самых совершенных технологий. Пожалуй, главная проблема коренилась в физике процесса. Известно, что при длинах волн менее 200 нм зеркальная оптика перестает работать. Для излучения 1,4 нм, генерируемого лазером Хагелстайна, ситуация усугубляется ещё больше. Поэтому сфокусировать рентгеновское излучение возможно только подбором формы рабочего стержня лазера, учитывая, что расходимость луча определяется отношением его поперечных и продольных размеров. Специалистам Ливерморской национальной лаборатории вроде бы удалось решить эту проблему, что подтвердили полигонные испытания 23 марта 1985 года, однако позднее ряд учёных, связанных с работами по фокусировке, заявил, что некоторые результаты эксперимента сфальсифицированы.

Дальнейший анализ показал, что потребуются новые подходы к рентгеновским лазерам и, конечно, новые финансовые вливания. Обещания Тейлора создать первый эшелон обороны в приемлемые сроки были подвергнуты ожесточённой критике, и сам он в итоге признал свою неправоту. Проект «Excalibur» был определён как «преждевременный» — от него официально отказались в 1992 году.

В мае следующего года министр обороны Лесли Эспин-младший объявил о прекращении работ над программой СОИ. Это было одно из самых серьёзных решений администрации демократов с момента её прихода к власти. Среди важнейших аргументов в пользу этого шага президент Билл Клинтон и его окружение единодушно назвали распад Советского Союза и безвозвратную утрату Соединёнными Штатами своего единственного достойного соперника в геополитическом противоборстве.

Источники и литература:

Авдуевский В., Руднев А. «Звёздные войны» – безумие и преступление. – М.: Политиздат, 1986Брод У. Звёздное воинство / пер. с англ. Т. Ротенберга // Звёздное воинство Америки: Из амер. прозы и публицистики. – М.: Прогресс, 1988

Железняков А. Семичасовая ядерная война: мифы и реальность // Секретные материалы ХХ века. – 2004. – № 21

«Звёздные войны»: иллюзии и опасности / Под ред. Л. Двининой. – М.: Воениздат, Прогресс, 1985

Карпенко А. Противоракетная и противокосмическая оборона. Приложение к военно-техническому сборнику. Вып. 4. – СПб.: Невский бастион, 1998

Киреев А. Кто оплатит «звёздные войны»? Экономические аспекты империалистических планов милитаризации космоса. – М.: Международные отношения, 1989

Козин В. Эволюция противоракетной обороны США и позиция России (1945-2013). – М.: Российский Институт стратегических исследований, 2013

Подвиг П. Противоракетная оборона как фактор стратегических взаимоотношений СССР/России и США в 1945-2003 гг. (Диссертация на соискание учёной степени канд. полит. наук). – М., 2004

Хозин Г. Великое противостояние в космосе (СССР – США). Свидетельства очевидца. – М.: Вече, 2001

Шмыгин А. СОИ глазами русского полковника (Всё о ПРО). – М.: Мегатрон, 2000

Wirbel L. Star Wars. US Tools of Space Supremacy. Pluto Press. 2004

Солдаты Луны (архив 1983г.)

В рамках программы СОИ (стратегической оборонной инициативы, "звёздные войны" в просторечии), прорабатывалась возможность создания боевых лазерных станций на Луне. В отличие от низкоорбитальных они были полностью иммунны к "опережающему ответному удару"

\*************************************

В кратерах спрятались базы

Ракеты в хаосе скал

Тенью нас пожирает

Лунных хребтов оскал

И Солнце лохматое злится

Нет места здесь синеве

В трещины космос сочится

Метеоры звенят на броне

Паутина антенн сплела кружево

Ухо радара в безмолвье стоит

Над нами - мёртвых звезд крошево

А лазер нацелен в зенит

А где-то в зените Земля

Земля, голубая планета

Здесь лазерный ствол

Перекрестье прицела

Он ждёт.

И луч сорваться готов и уйти

Чтобы за два сердца удара

Достигнуть Живой Земли

И для тех кто внизу

Вдруг зажжётся Звезда

И больше ничто не увидят глаза

Ни камень горящий

Ни плачущий лес

Ни горы в тумане

Сиянье небес

Не будет больше ни жизни, ни рая

Но нашей не будет в этом вины

Мы просто солдаты

Просто солдаты

Первые, Солдаты Луны

Световой космический самолет Владимира Челомея, ЛКС

В конце 1980-х годов российская пресса сообщила, что ведущий советский космический конструктор Владимир Челомей работал над мини-шаттлом, который мог бы стать экономичной альтернативой тяжелому американскому космическому шаттлу и собственному российскому «Бурану». Однако более поздние публикации намекали, что Челомей видел в своем многоразовом орбитальном аппарате советский ответ на программу Рональда Рейгана «Звездные войны». Мини-шаттл Челомея, по всей видимости, сможет нести лазерное оружие и сбивать американские баллистические ракеты.

Известные технические характеристики орбитального аппарата ЛКС:

Стартовая масса 20 тонн (209) - 25 тонн

Посадочная масса 17,8 тонны

Полезная нагрузка на низкую околоземную орбиту 5 тонн

Хранение пороха на орбите 2 тонны

Объем отсека для полезной нагрузки 30 кубометров

Экипаж 2 (209) 3 человека (210)

Продолжительность полета Пилотируемый: 10 суток; Беспилотный: 1 год

Скорость приземления 300 км / ч

Ракета-носитель Протон

После первых неудачных попыток разработать многоразовый аппарат в начале 1960-х, Челомей вернулся к концепции крылатого орбитального аппарата в начале 1970-х. Примерно в 1975 году Челомей предложил советский вариант «меньшего размера и более дешевый» ответ на космический шаттл США.

Техническое описание

Как и в его предыдущих набегах на эту область, Челомея не удовлетворила традиционная система запуска для многоразового орбитального корабля. На этот раз КБ ЦКБМ Челомея совместно с Институтом механики АН УССР исследовали космический самолет, способный собирать и разжижать кислород в верхних слоях атмосферы.

Для проекта ЛКС рассматривались различные концепции разгонной ступени, в том числе экзотические водные авианосцы, сани с ракетными двигателями, съемные колеса и самолет-носитель с вращающимся крылом изменяемой геометрии. Складывающиеся крылья изучались также для орбитального этапа.

Окончательная конфигурация

После всесторонней оценки различных конфигураций LKS, Chelomei остановился на 20-тонном легком космическом самолете, или LKS, запускаемом ракетой-носителем "Протон". Космический корабль мог доставить на орбиту экипаж из двух человек, четыре тонны полезного груза и две тонны топлива. Напоминая уменьшенную версию американского орбитального корабля, LKS будет способен маневрировать в атмосфере во время входа на высоту от 50 до 15 километров и приземляться на обычной взлетно-посадочной полосе со скоростью около 300 километров в час.

Как и американский «Шаттл», LKS будет использовать небольшие жидкостные двигатели для управления ориентацией за пределами атмосферы. На атмосферной фазе полета для управления полетом будут использоваться двухсекционные элевоны на крыльях и хвостовом руле. Хвостовой руль будет разворачиваться путем разделения на две части по обеим сторонам хвостового оперения, служа балансом на начальной фазе входа в атмосферу и тормозом скорости во время приземления.

В отличие от американского Shuttle, у LKS на задней ходовой части было устройство, напоминающее лыжи, а не колеса. Передняя ходовая часть оснащена обычным управляемым колесом. Еще одним серьезным отличием от американского аналога стала система термозащиты. Чтобы избежать использования хрупких и трудоемких плиток, разработчики надеялись использовать сплошной защитный слой, позаимствованный у спускаемого аппарата космического корабля ТКС. Он по-прежнему позволял бы до 100 миссий.

Наконец, LKS был разработан для полетов с экипажем или без него. Во время пилотируемых миссий сценарии аварийного покидания были доступны для экипажа на каждом этапе полета.

Проект LKS будет в значительной степени заимствован из оборудования и опыта, накопленного в ходе программы космической станции «Алмаз».

Челомей утверждал, что, несмотря на свои небольшие размеры, LKS может выполнять большинство задач, предложенных для американского космического корабля "Шаттл", включая доставку и извлечение спутников или пополнение запасов и обслуживание космических станций.

Разработка

В ОКБ-52 Б.Н. Натаров назначен руководителем группы по проекту ЛКС. Кирпил А.П. был ведущим инженером проекта. Герберт Ефремов, заместитель генерального конструктора, курировал разработку проекта.

По оценке ОКБ-52, разработка системы ЛКС может быть завершена в течение четырех лет.

Однако в конечном итоге советское правительство предпочло подражать размерам и возможностям американского космического челнока. НПО «Энергия» под руководством Валентина Глушко было выбрано в качестве прайм-разработчика многоразовой космической системы МКС, позже известной как «Энергия-Буран». Все материалы по космическому кораблю ЛКС были заказаны для передачи в НПО «Молния», разработчика планера для орбитального корабля «Буран». (209)

Однако Челомей отказался сдаваться, продолжая проект без официального разрешения. К 1980 году ЦКБМ уже сформировало 25 томов технических предложений по конструкции ЛКС и 15 томов технических предложений по развертыванию парка ЛКС. ОКБ-52 также построило полномасштабный макет машины.

Кандидат в "Звездные войны"

После многих лет скромных исследований Челомей, очевидно, увидел шанс для своего проекта LKS в 1983 году. Как часто во время холодной войны, американцы предоставили советским дизайнерам возможность представить новые проекты их боссам в Кремле. 23 марта 1983 года президент Рейган объявил о программе «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), широко известной как «Звездные войны». Это крупномасштабное мероприятие предусматривало создание многоуровневой оборонительной сети боевых станций наземного, морского, воздушного и космического базирования, которые были бы способны уничтожить каждую советскую ракету, направляющуюся к американскому континенту в гипотетической ядерной войне.

По крайней мере, поначалу речь Рейгана о «Звездных войнах» вызвала тревогу в Москве. По словам бывшего заместителя министра иностранных дел Олега Гриневского, 24 марта 1983 года, или в течение 24 часов после выступления Рейгана, советский лидер Юрий Андропов обсудил последствия СОИ со своими высшими советниками. (211)

В такой атмосфере Челомей представил проект ЛКС министру обороны и главе Главного машиностроения, МОМ, правительственному органу, контролирующему космическую отрасль. Постсоветские источники намекали, что Челомей «продавал» ЛКС в качестве противоракетного крейсера, несущего лазерное оружие и способного перехватывать американские межконтинентальные баллистические ракеты в полете. (210) Менее ясно, собирался ли Челомей собирать лазерные боевые станции на орбите с помощью LKS, или (что более вероятно) он действительно надеялся использовать LKS в качестве платформ, запускающих лазеры.

Известно, что Челомей поручил 34-му отделу ЦКБМ разработать технологический график производства и запуска 90 систем ЛКС-Протон в год! Такие планы были составлены и утверждены первым заместителем начальника ГСКБ «Спецмаш» Н.М. Корнеевым - главным центром разработки советских стартовых комплексов - и Ю. Начальник отдела Спецмаша Ф. Володин, ответственный за пусковой комплекс «Протон». (С 1978 года всего на космодроме Байконур имелось четыре стартовые площадки для ракеты «Протон».)

Комиссия Шабанова

В сентябре 1983 года Советское правительство создало специальную Государственную комиссию, состоящую из нескольких рабочих групп, для рассмотрения и критики проекта УР-500-ЛКС. Комиссию возглавил заместитель министра обороны В. М. Шабанов, в состав которой также вошли президент Академии наук А. П. Александров, Е. А. Федосеев, заместитель министра электронной промышленности, генеральный конструктор зенитных систем Григорий В. Кисунько и представитель МОМ Б. В. Бальмонт.

На первое заседание комиссии Челомей привел четырех своих соратников из ЦКБМ: Герберта Ефремова, А. В. Туманова, И. С. Епифановского и Г. И. Дмитриева. Однако в типичной для советского периода паранойе секретности Шабанов лично проверял прибывающих на встречу. Заметив несколько незнакомых лиц, Шабанов строго спросил Челомея о принадлежности людей. Челомей заверил Шабанова в надежности своих подчиненных, однако больше никогда не рисковал приглашать их на заседания комиссии.

Заместитель Челомея по ЦКБМ Герберт Ефремов защищал «технические предложения» перед комиссией Шабанова. Хотя большинство рабочих групп комиссии дали положительную оценку конструкции самого LKS, надежды Chelomei на использование лазеров для сбивания ракет, по-видимому, были встречены широко распространенным скептицизмом. В конце концов, Кисунько, а затем и Шабанов пришли к выводу, что проект нецелесообразен для целей противоракетной обороны. (210)

Комиссия Шабанова похоронила проект ЛКС и, судя по всему, Челомею был вынесен формальный выговор за самовольную работу. (49) ЛКС оказался для Челомея последней амбициозной инициативой в области космических полетов. После его смерти в 1984 году вопрос об ответе Советского Союза на «Звездные войны» был оставлен на решение следующему поколению дизайнеров ...

К новости о...

Глава Белого дома подписал указ о праве Штатов добывать ресурсы на Луне. Таким образом американский лидер отказывается рассматривать космос в качестве достояния всего человечества.

В документе говорится о том, что космическое пространство не рассматривается в качестве всеобщего достояния. Более того Вашингтон не признает соглашение Генассамблеи ООН о деятельности государств на Луне и других небесных телах.https://www.kp.ru/online/news/3827082/

Сама новость уже была, но плакатов баянометр не нашел.

Управление космическими аппаратами. Теория и практика пилотирования Союз-ТМА. Пост #5. Форматы Отображения. Часть 3

Продолжаем рассказ о форматах отображения из серии "как и с чем едят". Сейчас мы переходим ко второй по важности линейки (группе) форматов - Р.СОИ - Режимы Средства Отображения Информации. Данная линейка состоит из следующих форматов:

- КСПл - Командно-Сигнальное Поле левое;

- КСПп - Командно-Сигнальное Поле Правое;

- ИП - Индикация Параметров;

- ИНК - Индикатор Навигационный Космический;

- БНО - Баллистико-Навигационное Обеспечение;

- ПРВИ - Пульт Ручного Ввода Информации;

- ИПП - Индикатор Пространственного Положения;

- ВРЕМЯ.

Ну что. Поехали!

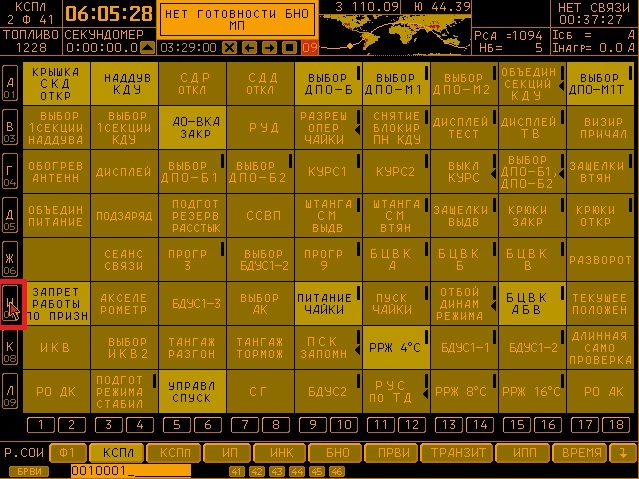

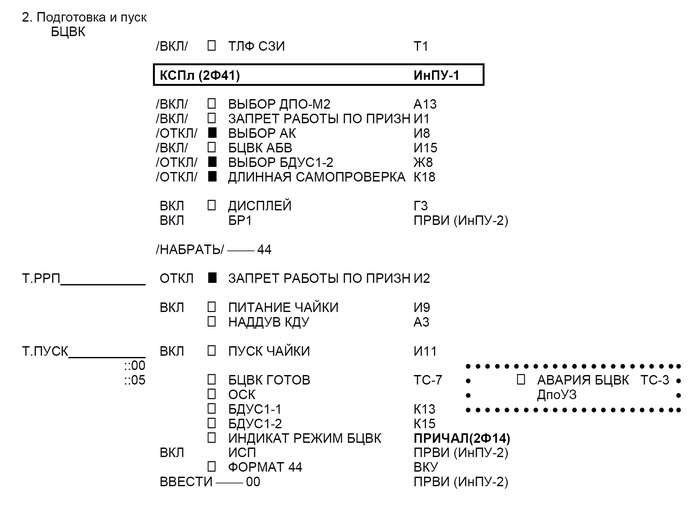

Первый формат в нашем списке: КСПл (2Ф41)

Цитата Тяпченко Ю.А. Ссылка

В канале ручного управления бортового комплекса управления кораблей

«Союз-ТМА» используется матричный способ выдачи команд и

развернутая форма представления информации.

На уровне пульта этот способ реализуется с помощью двух командно-сигнальных пультов управления: левый – КСПл- и правый – КСПп.

КСП предназначены для выдачи команд управления в бортовые системы

корабля через командные матрицы бортового комплекса управления и

контроля их исполнения. Кроме этого, КСП обеспечивает контроль состояния агрегатов бортовых систем, управляемых с Земли, пульта космонавтов и средствами бортовой автоматики.

Работа с КСП очень проста. Выдача команды происходит в два этапа: выбор системы и затем нажатие кнопки «вкл» или «выкл». Выбор системы происходит слева из столбца букв, а выбор режим внизу выбирая цифру. Нечетные цифры - выключено, четные - включено.

Более подробно о КСП можно почитать у Юрия Александровича Тяпченко тут.

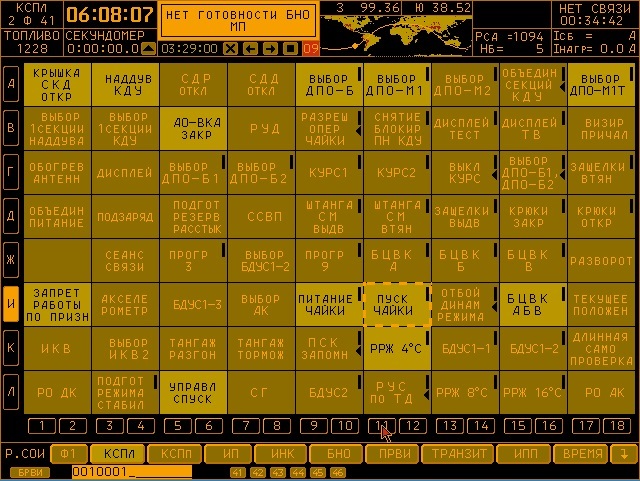

Приведу пример на скриншотах. Допустим нам надо выдать команду на запуск СУДН (Системы Управления Движением и Навигацией). Для этого нам надо перейти на формат КСПл

Далее мы выбираем систему. В данном случае у нас это буква "И". Переводим курсор на нее.

Нажимаем ИСП (На компьютере Ввод/Enter) и наш курсор сам переместится на выбор цифры, а буква сменит цвет. Теперь нам надо посмотреть состояние системы. В данном случае она у нас выключена. Значит необходимо ее включить, выбираем нечетную цифру под нашим транспарантом, это "11". Если мы выбираем нечетную цифру, то вокруг транспаранта побежит змейка в правую сторону, а если четную - в левую.

Исполняем команду, нажатием клавиши ВВОД на Вашем устройстве. Обратим внимание, что после выдачи команды (в данном случае управляющего сигнала на запуск системы) нужно какое-то время на то, что бы эта система включилась, обработала сигнал. На это время транспарант мигает. Когда он перестает мигать это говорит о том, что пришла ответная квитанция о том что все в порядке. система включилась и транспарант загорается.

Как вы заметили по факту я использовал всего 3 маленьких блока информации: буква и две цифры. С земли когда просят что-то включить/выключить/проверить не говорят: "Запусти СУДН ". Все упростили до ужаса. Говорят просто; "выдайте И 11". Вот вам и упрощение передачи информации. К примеру прилагаю Вашему вниманию лист из бортовой документации. Я думаю теперь он вам будет немного понятнее.

Это лист из книги ВЫВЕДЕНИЕ и СПУСК для Союз-ТМА. В данном случае рассматривается операция расстыковки в автоматическом режиме. Давайте разберем по пунктам.

/ВКЛ/ ▯ ТЛФ СЗИ Т1 - обратные косые черты означают что нам надо выполнить действие, если оно не было выполнено ранее, символ ▯ означает что транспарант загорается, горит, не гаснет. Далее идет название самого транспаранта, а потом его матричный адрес "Т1" Мы уже знаем что с эти адресом делать. Заходим на КСПп и просто выбираем столбец системы "Т" и его положение "1", т.е включено. Дальше все точно так же. На следующей строчке текст в рамке значит выбор данного формата формата на заданном ИнПУ а потом все то же самое. А уже что такое Т.РРП______ я позже расскажу.

Вернемся к форматам. Я надеюсь что с КСП мы разобрались. Я не буду расписывать формат КСПп так как он точно такой же, просто приведу его скриншот:

объединены

Поехали дальше. Следующий формат - ИП - Индикация Параметров.

Взглянем на него:

Тут все просто. Нам представлены шкалы, под которыми нам пишется значение с того или иного датчика. Шкала имеет максимальное (верхнее) и минимальное (нижнее) значение, так же шкала имеет градации (риски). На шкале указан допуск (зеленое полное закрашивание) и максимальный допуск при выходе за который система выходит из строя. Шкалы объединены в группы по их системам. Расшифруем их.

Группа: СОСТАВ АТМОСФЕРЫ СА БО ОБ (Спускаемого Аппарата, Бытового Отсека, Орбитального Блока)

Р.О2 - парциальное давление кислорода;

Р.СО2 - парциальное давление углекислого газа;

Р.Н20 - парциальное давление воды;

Р.СА - давление спускаемом аппарате;

Р.БО - давление в бытовом отсеке;

Р.ОБ - давление в орбитальном блоке (черное, т.к. информация поступает через разъемы на внешней стороне корабля);

Т.СА - температура в СА;

Т.БО - температура в БО;

Т.Ж - температура жидкости.

Группа: СПГС (Система Подачи Газовой Смеси)

Р.о2 (1, 2, 3) - давление кислорода в баллоне СА;

Группа: СТР (Система Термо-Регулирования)

Р.кжо - давление в контуре жилых отсеков

Р.кнр - давление в контуре навесных радиаторов

Группа: СКГС (Система Контроля Герметичности Стыковки)

Р.су - Давление в стыковочном узле

Группа: КДУ (Комбинированная Двигательная Установка)

Р.шб-1 (2) - давление в шар-баллонах 1й, 2й секции

Р.ок-1 (2) - давление в баке окислителя секции 1(2)

Р.г-1 (2) - давление в баке горючего секции 1(2)

Р.фо - давление перед форсунками в магистрали окислителя

Р.фг - давление перед форсунками в магистрали горючего

Группа: СИОС (Система Исполнительных Органов Спуска)

Р.НАДД-1(2) - давление наддува в секции 1(2)

Р.ПЕР-1(2) - давление перекиси в баке 1(2)

Группа: СЭП (Система ЭлектроПитания)

Iсб - Ток солнечных батарей

Iнагр - ток нагрузки

Группа: ПО (Приборный Отсек)

Рпо - давление в приборном отсеке

Тпо - температура там же

В двух словах принцип работы этого формата: есть датчик (к примеру температуры ПО) он подключен к СПС (Системе Преобразования Сигнала). Далее он поступает в телеметрию в СЗИ и в ПК СА "Нептун-МЭ" в котором находится АЦП, ну а дальше уже сам комп работает.

Следующий формат: ИНК

Формат 2Ф24 «ИНК» (индикатор навигационный космический) предназначен для обеспечения экипажа информацией о светотеневой обстановке, зонах радиовидимости и положении КА относительно земной поверхности.

Формат представляет собой карту Земли в прямоугольной проекции в диапазоне от 180° з.д. до 180° в. д. (в дальнейшем именуется кадром), на фоне которой выводится баллистическая информация о параметрах полета на интервале одного кадра.

Порядок высвечивания информации на кадре:

Н – цифровая информация о текущей высоте полета, высвечивается в левом верхнем углу ЗКИ после завершения ускоренной подгонки ВС к текущему Московскому времени (после погасания сообщения «Расчет ВС»).

Координаты подспутниковой точки – цифровая информация о текущих координатах подспутниковой точки. Расположена в одной строке с отображаемой высотой справа от неё.

Индекс подспутниковой точки – высвечивается на поле ЗКИ после завершения подгонки (после погасания сообщения «Расчет ВС»).

Трасса полета (след орбиты) – высвечивается на поле ЗКИ после завершения расчета в ПМ «Дальний прогноз движения центра масс КА» ЦВМ101 (после погасания сообщения «Идет расчет ИНК»).

Зоны видимости НИП (Наземный Измерительный Пункт) и СР (Спутник Ретранслятор) – высвечиваются на поле ЗКИ в виде окружностей. Зоны видимости НИП и СР, с которыми возможна связь на протяжении текущего кадра, высвечиваются после завершения расчета в ПМ «Дальний прогноз движения центра масс КА» ЦВМ101 (после погасания сообщения «Идет расчет ИНК»), если их ко-ординаты предварительно были заданы по КРЛ. По разделению эти зоны перестают высвечиваться.

Границы тени – высвечиваются на фоне следа траектории после завершения расчета в ПМ «Дальний прогноз движения центра масс КА» ЦВМ101 (после погасания сообщения «Идет расчет ИНК»). Стрелки направлены в сторону тени. По разделению зоны перестают высвечиваться.

Место посадки – высвечивается расчетное место посадки СА. Отображается после завершения расчетов в ПМ «Баллистическое обеспечение штатного спуска» ЦВМ101 (после погасания сообщения «Расчет БНО») на фоне следа траектории в виде треугольника с буквой П над ним (▼).

В левом нижнем углу формата находится виртуальная кнопка «АП» («Аварийная посадка»). При ее нажатии (кнопка подсвечивается) запускается программа расчета точки аварийной посадки в режиме «БС», при условии, что БО отстрелен и СКД на спуск будет включен немедленно. Точка аварийной посадки на формате отображается в виде красного кружка увеличенного размера. Режим АП можно отключить повторным нажатием на кнопку «АП», при этом кнопка и кружок гаснут. Режим «АП» работает до включения двигателя. После включения двигателя кнопка окрашивается в чёрный цвет, и выполнение режима блокируется.

Режим «АП» может выполняться и в автономном варианте без ЦВМ101 средствами ПК «Нептун-МЭ». Если, перед выключением ЦВМ101, на формате отсутствовала трасса полета (на ЦСТ горело сообщение «Подготовка ИД для ИНК»), то автономный режим выполняться не будет.

В правом нижнем углу формата находится виртуальная кнопка «МП» («Место посадки»). Нажатием этой виртуальной кнопки можно осуществлять расчет всей необходимой информации для выполнения полного баллистического расчета спуска на ближайший аварийный полигон посадки в режиме АУС или БС. Нажатие этой кнопки в настоящее время заблокировано. Кнопка окрашена в чёрный цвет.

На свободном месте ЗКИ могут появляться следующие сообщения:

- РАСЧЕТ ВС - Формирование сообщения соответствует этапу ускоренной подгонки начального ВС.

- ИДЕТ РАСЧЕТ ИНК - Формируется после завершения «подгонки», на этапе расчета дежурной баллистической информации текущего кадра.

- ЗАДАЧА СНЯТА ДИСПЕТЧЕРОМ

Формируется, если:

а) произошло изменение исходных данных, например, осуществлен ввод нового вектора состояния или характеристик КА и т.п.;

б) произошел перерасход времени работы программы.

- АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ НАВИГАЦИИ

Формируется при наличии в вычислителе ПК «Нептун-МЭ» «шаблона», в случае отсутствия информации от ЦВМ101 более 60 с (например, выключение ЦВМ101), или снятия готовности текущего ВС, или если широта подспутниковой точки φ > 80o. Со-держащаяся в «шаблоне» информация начинает обрабатываться в ПК «Нептун-МЭ», в результате чего на формате «ИНК» и в зоне приоритетной информации в окнах «Светотеневая обстановка», «Координаты подспутниковой точки» продолжается поддержание навигационной информации. В случае автономного режима навигации, отображаемая информация в зоне кадровой информации формата 2Ф 44 «ИНК» отличается в следующем:

a) на формат не выводятся данные о высоте полета;

b) отображаются зоны видимости только тех НИП, с которыми возможна связь на текущем кадре. Если перед выключением ЦВМ101 на формате отсутствовала трасса полета (на ЦСТ высвечивалось сообщение «ПОДГОТОВКА ИД ДЛЯ ИНК»), то автономный режим выполняться не будет.

На формат 2Ф44 ИНК может выводиться только одно сообщение.

Формат 2Ф44 «ИНК» может быть вызван экипажем через зону меню или меню форматов Ф1.

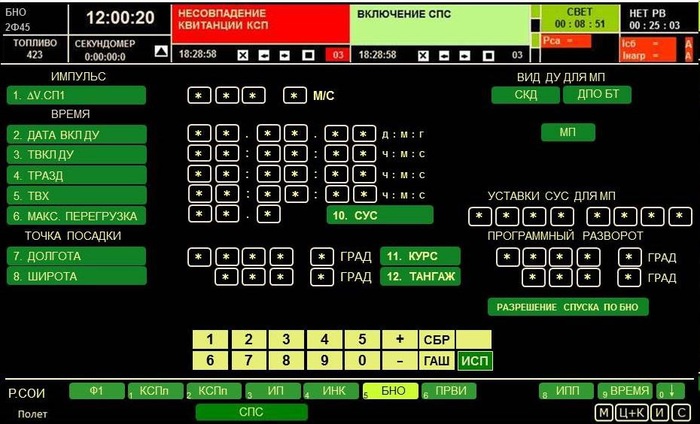

Формат БНО

Формат 2Ф15 «БНО» предназначен для предоставления экипажу информации по циклограмме спуска, подготовленной в ЦВМ101.

Информация по циклограмме спуска отображается в ЗКИ формата, куда она может выводиться после завершения работы программы ЦВМ101 (после погасания сообщения «Расчет БНО») при организации штатного спуска.

После завершения моделирования в ПМ ЦВМ101 «Баллистическое обеспечение штатного спуска» проводится контроль результатов по факту соответствия параметров прогноза расчетным контрольным параметрам, входящим в состав массива уставочной информации. Положительный результат этого контроля означает, что все данные, введенные в КС020-М и ЦВМ-101, прошли проверку и могут быть использованы в КС020-М в дальнейших расчетах. При этом на формат высвечиваются:

- подтвержденная цифровая информация о параметрах номинальной управляемой траектории:

- «Δ,.СП1» – граница первого участка;

- «ДАТА ВКЛ ДУ» – дата, на которую проведен расчет;

- «ТВКЛ ДУ» – планируемое время включения;

- «ТРАЗД» – планируемое время разделения отсеков;

- «СУС» – значения уставок СУС;

- «КУРС», «ТАНГАЖ» – углы разворота по тангажу и рысканию, получаемые пересчетом кватерниона программного разворота в градусную меру;

- «ТВХ» – расчетное время входа СА в атмосферу;

- «СУС» - уставки СУС

- расчетная цифровая информация о параметрах прогнозируемой управляемой траектории:

- «МАКС. ПЕРЕГРУЗКА» – расчетное значение максимальной перегрузки;

- «ДОЛГОТОА», «ШИРОТА» – расчетные значения долготы и широты точки посадки.

После фактического выключения ДУ по ГК+1мин информация об «ТВКЛ ДУ», «МАКС. ПЕРЕГРУЗКА», «ДОЛГОТА», «ШИРОТА» может измениться вследствие перерасчета траектории в ПМ «Настройка динамического контроля» ЦВМ101 с учетом реально отработанного импульса.

В правом верхнем углу формата находится виртуальная кнопка «МП» («Место посадки»). Кнопка окрашена в чёрный цвет. Нажатие этой кнопки в настоящее время заблокировано. В правой части формата вверху и внизу расположены кнопки «ВИД ДУ ДЛЯ МП» и «РАЗРЕШЕНИЕ СПУСКА ПО БНО». Кнопки могут быть задействованы только в режиме «МП». Возможная подсветка этих кнопок является недостоверной.

На свободном месте поля ЗКИ могут появляться следующие сообщения:

- НЕТ ГОТОВНОСТИ ИД

Может формироваться если недостаточно исходных данных, необходимых для расчета БНО штатного спуска, спуска на аварийный полигон (по «МП»), расчета им-пульса доработки на ДПО-БТ. Выполнение режима будет возобновлено и сообщение будет снято после ввода необходимых исходных данных.

- НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИД

Формируется при отрицательных результатах допускового контроля расчетных параметров траектории (контрольные параметры, рассчитанные программами БНО, не совпали с данными, введенными с Земли).

- НЕТ СХОДИМОСТИ

Формируется в случаях, если в программе «Двух координатное прицеливание» общее число итераций (для коррекции времени включения ДУ или параметра бокового маневра) превышают заданные ограничения.

-РАСЧЕТ VДПО-БТ СНЯТ

Формируется при отсутствии готовности основного (в ЦВМ101) и резервного (в КС020-М) алгоритмов. В качестве ΔVт выбирается значение, соответствующее за-данной уставке на тормозной импульс.

- ЗАДАЧА ПРЕРВАНА ДИСПЕТЧЕРОМ

Формируется, если произошло изменения исходных данных (например, ввод нового вектора состояния или характеристик КА, изменение параметров орбиты за счет включения двигателя и т.п.) или выполняемая программа превысила отведенный ей лимит времени, при этом программа снимается.

- РАСЧЕТ БНО

Формируется когда осуществляется расчет в ускоренном масштабе времени номинальной траектории спуска, начиная с текущего момента и заканчивая моментом ввода тормозной парашютной системы (Н ≈ 10 км).

- НЕТ ГОТОВНОСТИ ИД ДЛЯ АП

Формируется если недостаточно данных для работы программ БНО по расчету точки аварийной посадки.

- «НЕСОВПАДЕНИЕ УСТАВОК СУС»

Формируется если в КС020-М из БАСП и в ЦВМ101 по КРЛ введены разные уставки СУС. В этом случае для режимов АУС и РУС будет использована программная зависимость, рассчитанная в КС020-М по уставкам из БАСП-М.

Одновременно на формат может выводиться не более двух сообщений.

Формат 2Ф45 «БНО» может быть вызван экипажем через зона меню или меню форматов Ф1.

Про формат ПРВИ напишу позже, это отдельная большая тема.