Так мёртв ли автор? А также несколько слов про трактовки

Введение

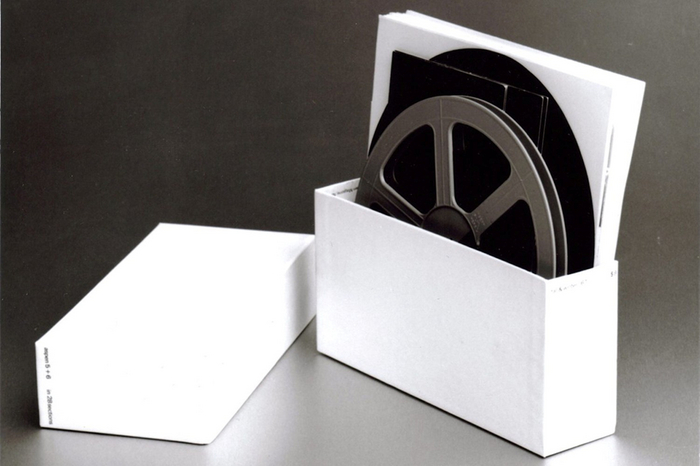

В 1967 году в американском журнале Aspen № 5-6, представлявшем собой мультимедийный журнал, включающий аудиозаписи, фильмы и, разумеется, тексты, вышло одно необычное эссе.

Сам выпуск был посвящён минимализму, а интересующее нас необычное эссе было включено в блок «Три эссе», включающим в себя, уж простите за тавтологию, эссе авторов-постмодернистов. Речь идёт о работе Ролана Барта «Смерть автора», поставившее перед авторами и аудиторией важные вопросы: «Насколько важен автор в современной культуре? И какова его роль?» Сам автор дал весьма однозначный ответ на этот вопрос: каждое литературное произведение содержит множество уровней и смыслов, а потому читатели должны отделять литературное произведение от его создателя, чтобы освободить текст от тирании интерпретации. Автор больше не находится в центре творческого влияния, существует для того, чтобы создавать, но не объяснять произведение. Как итог, автор в классическом понимании этого слова мёртв и уступает место Скриптору – лицу, написавшему произведение, рождающемуся вместе с ним, но не имеющему власти над текстом, ровно как и никакого бытия вне этого текста.

Что это значит? Ну что ж заваривайте ароматный кофечай и давайте разбираться. (Тем более, что рассматриваемые вопросы важны как для более ранних моих эссе, так и для того, что только в планах)

«Смерть автора»

Данный текст нельзя начинать ни с чего иного, кроме как анализа данной работы. Как всегда, я предлагаю ознакомиться с ней лично, тем более что эссе небольшое и находится в свободном доступе. Но я сразу должен отметить, что, на мой взгляд, текст крайне неприветлив, это связано и с особенностями терминологии Барта, и с весьма ограниченным объёмом эссе, и со структурой, и с обилием цитирования – но, несмотря на все причины, для меня неизменен факт – текст читается со скрипом.

Так или иначе, читали ли вы это эссе ранее, решили ли ознакомиться, прежде чем продолжать ознакомление с данным текстом, или приняли решение проигнорировать его – я обозначу основные тезисы и попытаюсь передать ход мысли Барта.

Важно отметить, что в тексте применяются термины, относимые к литературе, например, «Читатель», но речь идёт об искусстве вообще.

Эссе начинается с цитаты новеллы Бальзака и задаётся вопросом: «Кто произносит эти слова? Персонаж? Бальзак-индивид? Бальзак-писатель? Или это выражение чего-то большего, чем мнение индивида?». Барт считает, что ответа мы никогда не узнаем, так как в сфере письма уничтожается понятие источника [информации].

Барт подчёркивает, что так было всегда, ведь: «если о чем-либо рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой, то голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь-то начинается письмо».

Однако ощущение и оценка этого феномена была различной, и начиная с Нового времени в мире правит Автор – объяснение произведения всякий раз ищут в создавшем его человеке. Но постепенно эта власть Автора слабеет, уступая место в плане написания текста – Скриптору, а в плане трактовки – Читателю. Исходя из этого, любая трактовка произведения происходит исключительно в голове Читателя, что исключает объективную истину в этом вопросе. «Коль скоро Автор устранён, то совершенно напрасными становятся и всякие притязания на "расшифровку" текста.» Тем самым Барт подчёркивает, что со смертью Автора умирает и Критик, так как если нет объективного, чем ранее была личность автора, то невозможна и критика за пределами вкусовщины.

И в этой мысли есть зерно истины, но помимо этой истины имеет место и ряд фундаментальных проблем.

Проблема применимости. Это проблема не самого эссе, так как Барт чётко очертил круг обстоятельств, по отношению к которым применяются его мысли: «...если о чем-либо рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счёте, вне какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой, то голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь-то начинается письмо». Т.е. речь идёт об искусстве, скажем так, лишённом иной функции и цели, кроме как развлекательной, эстетической и повествовательной. Упрощая: искусство ради искусства.

Но некоторые люди, ссылаясь на данную работу, распространяют положения о «смерти автора» на вещи, которые никак не должны подпадать сюда: социальное искусство (из близкого мне: люди утверждают, что антиутопии, такие как «Мы» и «1984», не несут в себе авторской задумки и все параллели рождаются в голове читателя), публицистика и журналистика, историческая и просветительская деятельность, да даже политические комментарии (есть одна популярная в интернете личность, которая наговорит политически окрашенных заявлений в формате исторического и просветительского контента, а потом утверждает, что «автор мёртв», «все параллели – в голове читателей» и вообще «он допускает, что некоторые читатели могли напридумывать себе параллелей, но он никаких аналогий не закладывал», а потому удивляется, что его иноагентом назначили).

Это полная чушь. Так это работать не должно даже близко.

Но ведь есть проблемы и в рамках здравого применения этого подхода есть вопросы. Какое произведение является искусством ради искусства, какое частично выходит за рамки этой цели и затрагивает иные задачи (да хотя бы воспитательные), а какое является замаскированным под художественное произведение способом пропаганды (в широком смысле этого слова – распространение любых идей)?

Где пролегают эти грани? Да в целом нигде. Даже составитель азбуки подбором слов на каждую букву напрямую влияет на текст. Представьте себе азбуку, состоящую целиком из банковских терминов, вы скажете, что она не продвигает никакой идеи?

Бесконечность трактовок. Девиз этого подхода к анализу произведений можно было бы сформулировать как: «Ничто не истина — всё дозволено». И это вполне в духе постмодернизма, для которого характерен гносеологический пессимизм. Если истины нет, то любая трактовка имеет право на жизнь. Прекрасно ведь, пусть никто не уйдёт обиженным. В чём же проблема?

В том, что если истины нет, то ЛЮБАЯ трактовка имеет право на жизнь. И ладно если она противоречит заявлениям самого автора (что мы не знаем случаи, когда автор постфактум что-то приписывает произведению, что-то, что оно изначально не подразумевало), ладно, когда она противоречит заявлениям автора, предшествовавшим созданию произведения, но ведь оно может противоречить и самому тексту произведения! И это часто бывает. Опять вернёмся к антиутопиям: роман «Мы» кто-то называет критикой тоталитаризма и сам его критикует за недостаток критики тоталитаризма. Хотя в тексте романа напрямую сказано, что он критикует идеи Тейлора; роман «1984» хвалят за проработанный мир, хотя всё, что мы знаем о мире, противоречит самому себе. Но ЛЮБАЯ трактовка верна – додумывайте, выбрасывайте элементы, которые вам не нравятся – вы всё равно будете правы, потому что правы все! Но знаете, когда все правы – никто не прав.

Реальность концепции. Барт прямым текстом говорит, что автор, ой, то есть скриптор, никак не влияет на произведение, он берет информацию из ноосферы, и на описания, образы, итоги истории не влияет прошлый опыт и личность скриптора. Нет, то, что вот этот персонаж, который творил ужасные вещи, не отражает отношение автора к нему и к его поступкам, так же как и то, что вот этого морального урода скриптор называет последним человеком (в значении того, что остальные уже не люди), не отражает его отношения уже к этому герою. Скриптор, каждый раз берясь за труд, берётся за него как чистый лист – лишённый какого-то прошлого, мнения и опыта. Не получает этого мнения и опыта в процессе написания и после написания работы стирает даже то немногое, что случайно могло накопиться.

Что можно сказать об этом? Что это в корне ошибочный подход. Желая освободить искусство и культуру от критики автора, Барт упёрся в противоположную крайность – полностью исключая влияние личности, стоящей за трудом, на труд.

Знаете, мне кажется, вот что-то подсказывает, ну для прямоты примера, что вот если человек коммунист и главный герой его книги противник коммунизма и в процессе перевоспитывается в пламенного сторонника левых идей, а иные противники коммунизма становятся моральными уродами и умирают в страшных муках, даже если произведение максимальная беллетристика, шпионский-фэнтези роман, взгляды и личность автора как-то на него повлияли.

Заканчивая этот блок, стоит сказать, что концепция «смерти автора» не может оцениваться в качестве истинной, автор жив и продолжает творить и в рамках творчества влиять на конечный продукт, который зачастую можно понять, отталкиваясь от личности автора, однако, и это важно, роль автора не стоит переоценивать, иногда сигара – это просто сигара, а образ – не сигнал от автора, а просто художественный приём. Однако самое главное — после того как произведение создано, автор утрачивает власть над ним и тем более над восприятием этого произведения.

Трактовки.

Из всего этого органически проистекает вопрос трактовки произведения. Данный процесс можно классифицировать по огромному количеству критериев. Нас же будет интересовать, в первую очередь дихотомическая классификация по субъекту трактовки, в соответствии с которой можно выделит:

Авторская трактовка. Взгляд самого автора на своё произведение. Логично, что она является более весомой, чем любая иная, так как автор и только автор может достоверно знать свои намерения и мотивы при создании произведения. Однако, для данной трактовки крайне важна хронология. Так, чем дальше утверждение автора относительно момента создания произведения, тем меньший вес они несут. Наиболее достоверными будут утверждения и комментарии автора о содержании своего произведения, его посыле и смыслах, представленные публике до того как произведение увидело свет (переписки с обсуждением идеи произведения, пресс-конференции, рекламные акции и т.д.), во время релиза произведения (всё те же пресс-конференции, авторские комментарии, в том числе сопровождающие основное произведение (авторское предисловие, просмотр с комментариями автора)), и вскоре после релиза.

Что касается отдалённых во времени заявлений автора тут следует отметить, что эти пояснения, для того чтобы они имели вес должны:

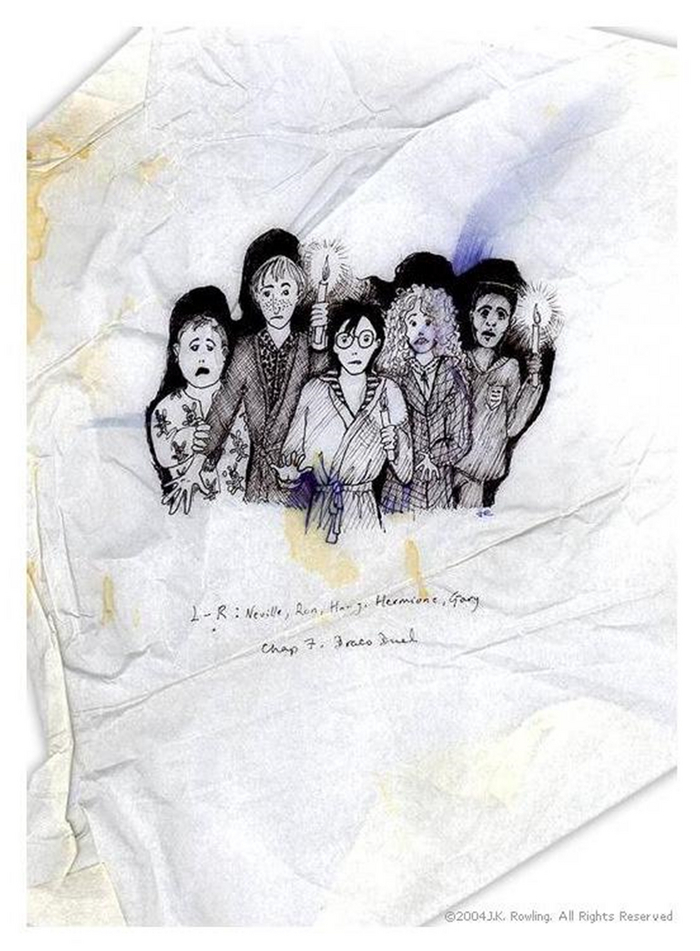

1) не противоречить содержанию произведения (если автор говорит, что тот или иной персонаж, скажем Роулинг, рассказывающая что цвет кожи Гермионы в книге не указан, а потому нормально, что в спектакле её играет чернокожая? И неважно, что в первой книге она описана как «…девочка с густыми каштановыми волосами» (если что у чернокожих (негроиды и австралоиды), почти всегда черные волосы, исключения: альбиносы, меланезийцы среди которых до 10%, светловолосые и, внезапно, в основном блондины, я не уверен есть ли среди них люди с волосами каштанового цвета, но давайте будем честны, очень маловероятно, что в поезде в английскую школу волшебства на излёте 20 века ехала представительница 10% меланезийского населения, с ещё более редкими каштановыми волосами. Далее из косвенных признаков, в третьей книге упоминается, что «Гермиона очень загорела» - могут ли чернокожие загореть? Да, но это намного менее заметно, особенно если ты давно не видел человека. К слову, аргумент, что в третьей книге упоминается белое лицо Гермионы (Hermione's white face was sticking out from behind a tree) – спорны, речь тут скорее про бледность, а вот рисунки Роулинг, как и официальные обложки и иллюстрации её изданий – доказательства уже прямые.);

2) желательно не задевать вопросы, которые никак не были затронуты и описаны в произведениях (помните всю ту же Роулинг с её заявлениями об ориентации Дамблдора? Невозможно оспорить то, про что в книге ни слова.).

3) скандалы вокруг заявлений автора или популярные тренды, в соответствии с которыми автор высказывается, — верный признак того, что слова нужно подвергать сомнению.

Так или иначе, я привёл и примеры, когда слова автора произведения нужно подвергать сомнению и исходить в первую очередь из произведения, так как автор может если не ошибаться относительно своего произведения, то уж точно способен врать о нём или додумывать постфактум.

Читательская (зрительская) интерпретация (интерпретация потребителя/аудитории). Базируется на общем впечатлении и понимании художественного произведения, которое получает человек, который ознакомляется с произведением (важно, что к читательской интерпретации относиться любая интерпретация, которая не является авторской, а значит, и интерпретация критика, обладающего специфичными знаниями, и интерпретация обывателя, таких знаний лишённого). В этом случае произведение проходит через опыт и взгляды конкретного представителя аудитории. Отсюда количество трактовок ограничено только здравым смыслом и содержанием самого произведения. При этом читатель может не увидеть то, что закладывал автор, или увидеть то, что автор не закладывал, но всё это имеет право на существование, пока не противоречит содержанию произведения.

Следует выделять открытые и закрытые интерпретации:

Закрытая (имманентная) интерпретация предполагает анализ композиционной системы произведения и предметного мира внутри него.

Открытая (разомкнутая, контекстуальная) интерпретация предполагает сравнение с другими произведениями и погружение в определённый контекст культуры, культурные реалии автора.

Как всегда, примеры: «Мы» Замятина, упоминание Тейлора в контексте того, что на его идеях построен мир Единого государства, в купе с тем, что главный герой постоянно акцентирует внимание на научности организации их общества – закрытая интерпретация (поиски того, кто такой Тейлор и что такое тейлоризм, а также сравнение устройства государства со сциентизмом – уже открытая; «1984» Оруэлла – анализ того факта, что автор называет Уинстона «последним человеком» (в смысле того, что остальные уже не люди), и вывод, что автор предполагает сочувствие к нему – закрытая интерпретация (анализ того, что Оруэлл планировал так [«Последний человек»] назвать и сам роман, и отказался от этого по настоянию издателя (т.е. сам он идею не отверг) – открытая интерпретация, ровно как и отталкиваясь от факта связей Оруэлла с троцкистскими организациями и единичными мигрантами из СССР, в том числе троцкистов, называть «1984» антисоветским произведением).

Я постоянно отмечаю, что нужно исходить из содержания произведения, потому нужно сказать пару слов и про разделение на трактовку произведения и трактовку автора.

Трактовка произведения – это подход ориентирован на само произведение, его содержание и структуру. Здесь анализируются темы, образы, символы, язык и стилистические приёмы, которые присутствуют непосредственно в произведении – аудитория старается понять, какие смыслы и значения могут быть извлечены из текста, независимо от намерений автора. Такой подход полезен, он позволяет взглянуть на произведение с разных точек зрения, выявить множественность интерпретаций и значений, которые могут восприниматься различными людьми в зависимости от их личного опыта и контекста, они могут дополнять друг друга или исключать, но при этом они имеют право на существование, пока прямо не противоречат тексту.

Совсем другая ситуация связана с трактовкой автора (не путать с авторской трактовкой) — этот подход сосредоточен на личной интерпретации и намерениях автора. Здесь исследуются биографические факты, личные переживания, культурный контекст и исторические обстоятельства, которые могли повлиять на процесс написания произведения. Изучаются также стилистические особенности, жанровая принадлежность и символика, используемая автором. Т.е. вместо расшифровки и трактовки произведения, трактующий начинает интерпретировать самого автора, пытаясь залезть ему в голову. Разумеется, можно предполагать, что хотел сказать автор, но утверждать это хоть с какой-то степенью уверенности – ошибка, которая приводит только к одной… Ладно, к двум вещам: СПГС и синие занавески.

Итог.

А в итоге не будет ничего нового, как и какого-то внезапного откровения, я лишь пороговою ещё раз всё, что уже было сказано:

автор не мёртв и продолжает влиять на трактовку произведения;

трактовка автора, хоть и является более авторитетной, не будет истинной в последней инстанции, так как по другую сторону произведения находится читатель, который интерпретирует произведение;

любая трактовка, не противоречащая содержанию произведения, имеет право на существование, а любая трактовка, противоречащая произведению, будь она хоть от авторитетного критика, хоть от автора – не стоит ничего;

трактовать с полной уверенностью можно только лишь произведение, любая трактовка автора и его намерений носит лишь вероятностный характер.