Наткнулся на этот интересный самолет после прочтения данного поста https://pikabu.ru/story/nemnogo_utrennikh_fotografiy_iz_moni...

Нашел отличную статью про него. Невероятная история самолета, который прошел через многое, как и его создатель...

Предупреждаю далее чистый текст, картинок нету((

50-60-е годы были временем конфронтации и противостояния двух великих держав: США и СССР. Беспрестанно проводились маневры стран НАТО с одной стороны, и стран Варшавского договора - с другой. Американские высотные самолеты-разведчики У-2 постоянно патрулировали вдоль границ нашей страны. Правда, уже не забираясь вглубь: майский урок 1960 года, когда самолет-шпион У-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом, был сбит под Свердловском, не прошел даром.

Не удивительно, что М-17 создавался так долго - все приходилось начинать с нуля. И если лебединая песня У-2 уже спета, то лучшие песни высотных самолетов ЭМЗ имени В. М. Мясищева еще впереди.

Начало разработки отечественного высотного самолета следует отнести к 1970 году, к тем временам, когда ни имя Генерального конструктора Владимира Михайловича Мясищева, ни наименование опытного конструкторского бюро, которое он возглавлял, не могло даже промелькнуть в печати, по радио, на телевидении. ОКБ и завод, которые возглавлял в качестве ответственного руководителя Генеральный конструктор В. М. Мясищев, называли просто "предприятие - почтовый ящик".

Когда в 1967 году В. М. Мясищев возглавил Экспериментальный машиностроительный завод, впоследствии названный его именем, одной из важных задач, поставленных перед ним, было создание высотного дозвукового самолета. Правда, задачи, стоящие перед этим самолетом, существенно отличались от тех, которые стояли перед самолетом У-2.

К этому времени на вооружении армии и ЦРУ США появилось новое средство доставки аппаратуры в воздушное пространство нашей страны - автоматические дрейфующие аэростаты, запускаемые с территории стран НАТО. Используя ветры, господствующие на больших высотах над территорией СССР, они пересекали нашу страну с запада на восток. Управляемые по радио, способные изменять по команде высоту полета практически от 0 до 45-50 км, эти воздушные шары могли нести не только аппаратуру, но и широкий спектр взрывчатых веществ, срабатывающих также по команде.

Наши ПВО вынуждены были использовать для уничтожения дрейфующих аэростатов ракеты типа "воздух-воздух", либо "земля-земля". Ясно, что стоимость уничтожения в десятки раз превосходила стоимость аэростата, выполненного из дешевой мейларовой либо дакроновой пленки. Более того, развертывание технических средств и подготовка аэростатов к полету не занимали много времени и поэтому массовый их запуск ставил под угрозу оборону СССР.

Еще задолго до получения задания на разработку авиационного средства для борьбы с автоматическими дрейфующими аэростатами Владимир Михайлович Мясищев поставил небольшой группе специалистов ОКБ задачу: проработать возможную аэродинамическую компоновку самолета, способного осуществить полет в стратосфере с наименьшей дозвуковой скоростью. При этом Генеральный конструктор, как обычно, в принципе обрисовал схему разрабатываемого самолета: прямое крыло очень большого удлинения; высокая весовая отдача; двигатель, способный преодолеть отрицательное влияние высоты на тяговые характеристики, и везде - учет уменьшения с высотой числа Рейнольдса, критерия подобия по вязкости. Все это в манере Владимира Михайловича: прежде чем что-то сделать, обдумать проблему самому, разобраться и наметить возможные пути реализации. Характерен для В. М. Мясищева и выбор проблемы. Как теперь стало известно, никто из Генеральных за создание подобного высотного самолета не брался - слишком необычна и нова для нашего самолетостроения была эта задача.

Недаром генерал-полковник А. Н. Пономарев, крупнейший специалист в области авиации, писал о В. М. Мясищеве и самолетах, созданных под его руководством: "Дерзновенное новаторство, взгляд даже не в завтра, а в послезавтра авиации. Стремление обогнать время...".

В группу специалистов, работающих над первым проектом высотного дозвукового самолета, вошли и два автора этого очерка.

Работа получила - по правилам того времени - наименование "тема 34". На чертежах прорисовывался легкокрылый самолет нормальной схемы с крылом большого удлинения, двумя двигателями, установленными на крыле, тонким фюзеляжем. Но как этот самолет полетит, сказать никто не мог. Мы при работе почувствовали и увидели столько проблем, сколько, на наш взгляд, решить было просто невозможно.

Во-первых, профиль крыла, который должен обеспечить высокие коэффициенты подъемной силы. Таких профилей не было.

Во-вторых, резкое возрастание доли сопротивления трения в общем сопротивлении самолета при полете в стратосфере; далее - вопросы конструкции крыла, имеющего высокие массовые характеристики при большом удлинении; влияние чисел Рейнольдса, т. е. высоты полета, на характеристики турбины двигателя; весовые характеристики системы тягоуправления рулями высоты, рулями направления, элеронами; конструкция взлетно-посадочной механизации и шасси. Да разве все перечислить?! И сколько споров все это вызывало! А решались они, как правило, в кабинете Генерального. Своим тихим, спокойным голосом Владимир Михайлович приводил аргумент, который и становился, как теперь говорят, консенсусом, примиряющим все высказанные мнения. Иногда это было решение, которое мы не сумели найти, иногда симбиоз нескольких решений. И дело шло дальше.

Это теперь мы понимаем, что ко времени принятия в верхах постановления о разработке самолета В. М. Мясищев уже представлял, за какое дело берется, знал, что это будет самолет, в который он заложит свой инженерный талант, свой принцип - самолет должен обладать безусловной новизной и явиться шагом вперед.

После получения решения Правительства о разработке высотного дозвукового самолета для борьбы с дрейфующими аэростатами работа закипела. Мы уже знали задачи создаваемого самолета и привязывали схему и компоновку к технике пилотирования в стратосфере.

Учитывая, что самолет создается для борьбы с аэростатами, он должен был иметь небольшую скорость. Аэростат относительно самолета неподвижен, а пилот обязан его уничтожить, значит необходимо время на прицеливание. Надо было создать оружие, способное уничтожать аэростаты на высотах больших чем потолок самолета, и установить это оружие на борт. Надо было создать снаряды, взрыватель которых реагировал бы на тонкую оболочку аэростата. Диаметр аэростата приближался к 100 метрам, поэтому требовалось, чтобы снаряд проделывал в нем дыру в несколько квадратных метров, иначе из-за небольшой разницы давлений внутри и вне аэростата он очень долго продолжал бы дрейф и был способен выполнить задание.

К этому времени мы уже проштудировали знаменитый высотный У-2, изучили натурную конструкцию планера, используя остатки того, что осталось от У-2, сбитого под Свердловском, восстановили профиль крыла, внимательно следили за деятельностью Клэренса Джонсона, руководившего работами по созданию самолета-шпиона.

Печать сообщала о том, что пилоты У-2 объединены в специальные подразделения ВВС США, имеют отличительные шарфы и знаки на мундирах, садятся за штурвал У-2 только после колоссального налета на других самолетах, все время находятся под строгим контролем врачей и являются элитой ВВС.

У-2 при отдаче по топливу порядка 0,5 несет минимум аппаратуры, взлетает и садится только в тихую, практически безветренную погоду с обязательным сопровождением на параллельном курсе, сбрасывает при взлете подкрыльные стойки и т. д.

Нам же нужен был нормально эксплуатируемый самолет, но способный летать выше, чем У-2.

Воссоздав, (конечно, теоретически) детище "Келли" Джонсона вместе со специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, мы подсчитали возможные летные данные У-2 и получили максимальную высоту полета, равную 21 км.

Поскольку заказчиками создаваемого нами самолета были войска ПВО, иногда контролировал работы по "теме 17" - так теперь называлась эта работа - Главнокомандующий войсками ПВО маршал Е. Я. Савицкий.

Во время одного из визитов в ОКБ, маршал "обхаял" нашу работу, заявив, что его службы фиксировали У-2 на высотах гораздо больших, чем 21 км, и мы все неправильно рассчитали, а посему и заказанный нам высотный дозвуковой самолет у нас не получится.

Мы спорили, показывали расчеты, горячились (основным оппонентом от нас был начальник отдела аэродинамики, один из авторов), но маршал был неумолим.

Владимир Михайлович же в споре не участвовал, смотрел на все это как бы со стороны, что нам казалось очень странным. Но уж тут ничего не поделаешь. Так и закончилось это совещание - маршал не отступил. И только когда совещание закончилось, он "раскололся", сказал, что его службы даже на этой высоте У-2 не фиксировали. И странное молчание Владимира Михайловича стало нам понятным.

В процессе работы мы поняли, что высотному самолету для обеспечения экономичного полета, во-первых, надо иметь несколько крыльев и менять их при наборе высоты; во-вторых, при полете в стратосфере на высотах 20 и более километров необходим профиль крыла с большой относительной вогнутостью, обеспечивающей высокий уровень подъемной силы и одновременно позволяющей продвинуться до больших дозвуковых чисел М полета. Тут происходит, как всегда в авиации, размен: либо большая скорость при меньших значениях подъемной силы, либо большие значения подъемном силы при малых скоростях, т. с. надо искать середину. Но наращивать скорость - значит проскочить аэростаты, большая же подъемная сила потребует компенсации больших значений лобового сопротивления. Это при том, что тяга турбореактивного двигателя при полете в стратосфере падает до величин, составляющих менее 3% от тяги двигателя на земле.

Решение о выборе двигателя, который в то время был создан под руководством Главного конструктора Колесова Петра Алексеевича в Рыбинском конструкторском бюро для самолета Ту-114, пришло не сразу. Вместе с ЦИАМ и сотрудником ОКБ Барышевым Н. Д. была проведена большая аналитическая работа по определению основ оценки влияния чисел Рейнольдса на характеристики различных типов современных двигателей ТВД, ТРД и ДТРД, которая позволила, с одной стороны, разработать необходимые методики, а с другой - показать области рационального использования указанных типов двигателей по высоте и скорости полета. Немаловажным при этом оказался вывод о том, что большая размерность газогенератора ВРД позволяет уменьшить отрицательное влияние высоты на его характеристики. Это привело к четкой ориентации на двигатель большой взлетной тяги, каким являлся двигатель РД-36-52, а это в свою очередь определило однодвигательный вариант самолета. Идти по пути Джонсона, который в однофюзеляжной схеме У-2 применял удлинительную трубу, мы посчитали неэффективным. У выбранного в окончательном варианте для самолета двигателе РД-36-51В от взлетной тяги в 20 тонн на высоте 25 км и числе М - 0,7 оставалось всего 600 кг тяги!

Аналогично дело обстояло и на других этапах создания самолета. По мере продвижения вставали новые проблемы. Например, как обеспечить срабатывание взрывателей поражающих средств - стишком тонком была оболочка аэростатов; как обеспечить разрушение значительной площади оболочки аэростата? Вопросы вроде бы и не для самолетного ОКБ, но решать их приходилось нам - так было принято в ОКБ у Владимира Михайловича.

У нас были и конкуренты, что создавало атмосферу состязательности.

Так, например, в одном из военных НИИ был разработан проект высотного самолета, но с двигателями, оснащенными винтами. Эффективность двигателя обеспечивалась размахом лопастей винтов - она достигала четырех метров. Соответственно выглядели и стойки шасси, что, естественно, не писывалось в супероблегченную конструкцию самолета.

В это время параллельно с разработкой высотного дозвукового самолета-перехватчика автоматических дрейфующих аэростатов велись работы по ламинаризации обтекания с целью увеличения дальности полета пассажирских самолетов; по разработке самолета на шасси "воздушная подушка"; по созданию сверхзвукового стратегического тяжелого самолета и ряд других работ. Научно-технический потенциал специалистов ОКБ был высок и позволял решать широкий круг задач.

Авиаконструктор Мясищев шел непроторенными путями. Его неуемная инженерная смелость, дар технического предвидения, тяга к необычным решениям увлекала и весь коллектив нового, уже третьего ОКБ В. М. Мясищева.

Крыло - определяющий агрегат любого самолета. Все наши попытки обеспечить коэффициенты подъемной силы порядка 1.0 для крейсерского полета на большой высоте разбивались в пух и прах. Специалисты отдела аэродинамики просмотрели характеристики профилей абсолютно всех самолетов, летающих на больших высотах, всех планеров. Нет, ни один профиль не подходил. Проведенные с разных сторон анализы не выявили перспективных путей. Было от чего опустить руки. Только энтузиазм Генерального поддерживал нас.

И все же любой труд не пропадает даром - мы выявили некоторые особенности в изменении характеристик профиля в зависимости от его формы при больших дозвуковых числах М. По нашим оценкам оказалось, что можно создать профиль, характеристики которого по коэффициенту подъемной силы будут близки к максимальным расчетным. Конечно, поехали с этим анализом в ЦАГИ к профессору Я. М. Серебрийскому. Лучший специалист страны по профилям выслушал нас и сказал "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!". Но наш молодой задор все-таки победил - заинтриговали мы и Якова Моисеевича и его помощников.

А вскоре пришлось отказаться от использования схемы "чайка". Владимир Михайлович Мясищев говорил по этому поводу, что конструкторы не справились с решением задачи проектирования. В итоге пришлось существенно усложнить аэродинамическую крутку вдоль размаха крыла, а также уменьшить вогнутость профилей в центроплане. В результате теоретических и экспериментальных исследований, проведенных совместно специалистами ОКБ и ЦАГИ, был разработан первый профиль новой серии - сверхкритический высоконесущий профиль П-173-9. Этот профиль и лег в основу крыла самолета М-17, обеспечив высотный полет в стратосфере.

В процессе создания самолета коллектив в составе В. М. Мясищева, В. Н. Арнольдова, А. А. Брука, Ю. А. Горелова, Я. М. Серебрийского, С. Г. Смирнова, А. Д. Тохунца помимо крылового профиля разработал крыло с изменяемой в полете формой профиля и площадью, получив на него авторское свидетельство с приоритетом от 21 мая 1971 года.

Это техническое решение позволяло обеспечить высокоэффективный полет дозвукового самолета на высотах от 0 до 25 км, варьируя геометрию набора профилей крыла и его площадь, т. е. на самолете использовалось как бы несколько разных крыльев, реализующих полет по "огибающей" поляр при наименьшем лобовом сопротивлении.

Для проверки решения был создан специальный стенд, состоящий из натурной консоли крыла, которая обладала реальной упругостью и реальной системой изменения геометрии и площади. Испытания новой конструкции прошли успешно, но по ряду причин эта конструкция на самолете использована не была.

Заметим, что за рубежом сведения о разработке подобного крыла с изменяемой геометрией профиля, названного адаптивным, появились лишь через несколько лет.

Одновременно аэродинамиками фирмы была разработана и прошла экспериментальную отработку, а затем внедрена на самолете законцовка, улучшающая аэродинамическое качество более чем на единицу. И здесь стоит вспомнить, что авиационный мир занялся повышением аэродинамической эффективности законцовок крыльев значительно позже. Мясищевцы, как учил Генеральный, шли впереди!

Необходимо отметить, что, создавая свои самолеты, В. М. Мясищев неизменно разворачивал мощный стендово-экспериментальный комплекс для практических исследований натурной конструкции, агрегатов и систем будущего самолета. Этому правилу он не изменял никогда, что и обеспечивало долгую жизнь созданным им машинам.

Сохранившиеся фотографии тех лет показывают масштабность подобных стендов.

В связи с разработкой столь необычного самолета, каким был высотный дозвуковой, количество стендов отработки систем и агрегатов превышало два десятка. И это была не прихоть Генерального, это была обоснованная технология создания самолета, позволяющая проводить доводки на стендах и тем самым экономить время и значительные средства для проведения последующих летных испытаний.

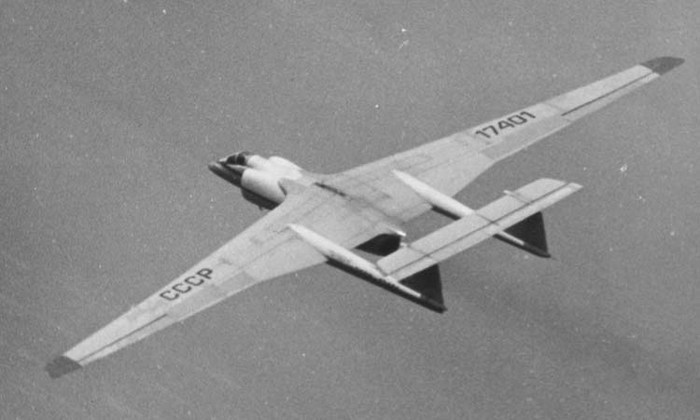

Теперь самолеты двухбалочной схемы не редкость как у нас, так и за рубежом. А в те годы эта схема была вновь нонсенсом и встречала упорное сопротивление различных специалистов. За нее приходилось буквально бороться и доказывать ее жизнеспособность.

Внимательно изучив аналогичные схемы зарубежных самолетов, просмотрев продувки, сделанные при испытаниях модели не пошедшего в серию двухбалочного самолета Су-12, разработанного П. О. Сухим, специалисты ОКБ остановились в конце концов на двухбалочной схеме. В. М. Мясищев предложенную концепцию одобрил и утвердил. Изящный самолет замелькал на кульманах конструкторов.

В 1978 году завершилось создание первого летного образца самолета. Все работы велись на авиационном заводе в городе Кумертау, в Башкирии. Это был вертолетный завод, выпускавший до этого вертолеты Ка-26, и строительство самолета для специалистов КуВЗ было делом новым, поэтому оно шло медленно, с большим количеством ошибок, переделок и неурядиц.

14 октября 1978 года Владимир Михайлович Мясищев скоропостижно скончался. Скорбь коллектива, свято верившего в своего руководителя, была глубокой и неподдельной. Но надо было работать дальше.

Нового руководителя Министерство авиационной промышленности никак не решалось назначить. Полноценную замену найти было, конечно, невозможно, но и без руководителя предприятие работать не могло.

Началась неразбериха. А тут еще приближался день рождения "творца застоя" Л. И. Брежнева. Страна, как тогда было принято, готовила подарки. Подключили и мясищевцев, ускоряя окончание работ и планируя первый вылет к "знаменательной дате".

Но дело не ладилось. Несмотря на множество недоделок и мало приспособленный для наших целей аэродром в Кумертау, пилот фирмы Кир Владимирович Чернобровкин получил указание приступить к первым пробежкам.

Забарахлил правый элерон, машину на полосе потянуло в бок. Решили пробежаться еще раз, последний. Неожиданно на разбеге самолет резко пошел вправо - на сугробы снега, счищенного с полосы. Пилот, чтобы не разбить машину, взял штурвал на себя. Самолет легко взмыл в небо.

Погода была пасмурной, налетел снежный заряд, видимость упала практически до нулевой. Самолет при развороте зацепился крылом за невидимый холм... Коллектив охватило оцепенение. Прошло всего лишь два месяца после смерти Генерального конструктора и вот новая трагедия...

Долго и мучительно строился второй экземпляр самолета. Учли все "болезни" первой машины, нашли способы "лечения". Однозначно стало ясно, что надо также менять и авиационный завод. Серийное строительство перенесли в Смоленск. Почти три года спустя - в 1982 году был готов второй экземпляр самолета М-17. На первый взгляд казалось, что самолет не претерпел изменений по сравнению с тем, который существовал в 1978 году. Но для профессионалов разница была, и существенная. Главные изменения касались крыла. Исчезла механизация, интерцепторы. На крыле были установлены обычные элероны, к тому же на первом экземпляре самолета отсутствовала пушка. Вопросы боевого применения самолета были оставлены для второго экземпляра и летающей лаборатории на базе самолета Ту-16, на котором была установлена пушка и система прицеливания.

В состав комплекса входил обзорный оптический пеленгатор, следящий пеленгатор и квантовый дальномер. В первых полетах использовали как цель Луну, вместо пушек устанавливали фотокиноаппаратуру. Результаты получили прекрасные. После устранения недостатков, выявленных в процессе первых полетов, приступили к полетам по реальной цели, т. е. аэростату. Тут все и началось. Если для выполнения обычного полета нужны три фактора: исправный самолет, здоровый экипаж и приемлемые метеоусловия, то для выполнения полета по аэростату их насчитывалось 12. Если один из них не срабатывал, полет откладывался и переносился на следующий срок. Это по части организации. Сама же атака приводила к высочайшему психофизическому напряжению. Сначала аэростат появлялся над синей линией горизонта в виде изящной блестящей капли. Затем, по мере сближения, он очень быстро увеличивался до угрожающих размеров. В зависимости от превышения аэростата над самолетом менялось и время, отпущенное летчику на прицеливание. Иногда оно составляло 10 секунд для выполнения пяти операций, и не каждому пилоту удавалось справиться с такой нагрузкой. Тем не менее счет сбитым аэростатам рос, что подтвердило правильность инженерной мысли.

Первый полет второго экземпляра самолета М-17 состоялся 26 мая 1982 года в г. Жуковском. Волнение охватило всех создателей самолета, еще до конца не оправившихся от грустных событий 1978 года. Самолет, пробежав совсем немного по громадной взлетно-посадочной полосе, подготовленной для полетов "Бурана", легко оторвался и непривычно быстро для самолета с размахом крыла 40 метров набрал высоту. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель СССР Эдуард Владимирович Чельцов.

Все вздохнули с облегчением, когда самолет приземлился и зарулил на стоянку. Начались напряженные дни летных испытаний. Самолет легко наращивал высоту полета, но на потолок вышел не сразу. Трудностей в процессе летных испытаний было достаточно. Вопросы функционирования системы управления были отработаны на специальном стенде, занимавшем площадь порядка 200 м , с натурной проводкой и агрегатами управления элеронами, рулями высоты, рулями направления, тормозными щитками. Стенд был снабжен САУ и подключен к аналоговым вычислительным машинам, в которые была введена математическая модель самолета. Основные характеристики устойчивости и управляемости были получены при испытаниях натурной модели самолета в масштабе 1:4 в аэродинамической трубе Т-101 ЦАГИ.

Необходимо отметить, что к этому времени редкие самолеты управлялись с помощью обычной ручной механической системы управления без использования бустеров различного типа. Стремление сэкономить вес системы управления при проектировании вылилось впоследствии в серьезные проблемы обеспечения приемлемых усилий и их градиентов на различных режимах полета. Это приводило к необходимости введения специальных устройств (пружины, турбулизаторы, сервокомпенсаторы и т. п.) в каналах рулей направления и элеронов, обеспечивающих требуемый характер протекания шарнирных моментов, а впоследствии - к проработке возможностей установки бустеров, с тем чтобы оставить ручной режим для отказных ситуаций.

Лучше всего о характере самолета при его пилотировании можно судить из оценки Владимира Архипенко, который отдал больше других летчиков сил и энергии для доводки самолета.

"О своенравии образца самолета мы получили немало новой информации. В одном из первых полетов вдруг возникла потребность больших усилии на ручке управления. Впечатление совершенно неожиданное: стоит этакий лом в кабине - ни туда, ни сюда его не свернешь! Весь полет приходится заниматься "тяжелой атлетикой". Сюрприз, над которым пришлось поломать головы специалистам КБ. Выход нашли с помощью турбулизаторов воздушного потока нижней поверхности элеронов. Меняя их длину, конструкторы добились нормальных, вполне приемлемых усилий.

Не успели порадоваться "порядочному" поведению машины, как она вновь проявила свой строптивый нрав. На больших высотах, по мере увеличения числа "М", вдруг возникала неистовая тряска и самопроизвольное движение ручки управления. Будто кто-то неведомый играл рулем высоты, раскачивая его вверх - вниз. Тоже головоломка не из простых. И вот додумались в местах соединения килей со стабилизатором поставить дополнительные обтекатели. Тряски как не бывало.

Продолжение следует.....

Вторая часть https://pikabu.ru/story/m17_stratosfera_chast_2_6178500