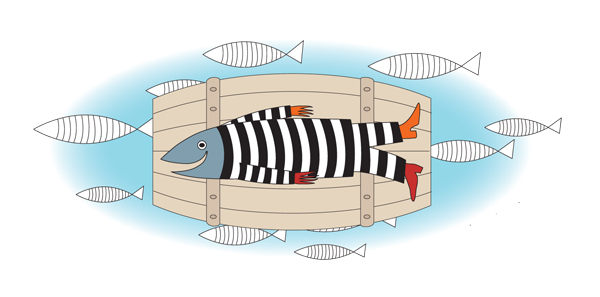

Сорок бочек арестантов

Я приехала на несколько дней в город своего детства, чтобы увидеть маму и сестру. И вот в разговоре с мамой всплыла интересная и незнакомая мне фраза. Про одного человека мама сказала: «Он наобещает! Сорок бочек арестантов!»

Меня фраза очень рассмешила, и я давай раскапывать, откуда она. Оказалось, мамина бабушка Ефросинья так часто говорила про врунов и болтунов. Но откуда взялось это выражение, мама не знала, интуитивно полагая, что оно тождественно «наврать с три короба».

Сеть по поиску выдала мне статью из архива журнала «Наука и жизнь», где говорится, что в языке архангелогородцев бытовало слово «арестант» с необычным значением.

У рыбаков Белого моря была снасть, которую они называли «а́рестега» которая представляла собой короткую бечёвку с крючком, привязанную в числе многих к верёвке. Рыбёшка, пойманная на арестегу, скорее всего, как считает автор «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, и называлась арестант. Затем этим словом стали называть вообще всю мелкую сушёную рыбу. Возможно, что и ударение в нём оставалось на первом слоге — а́рестант.

Но в начале XVIII века после заимствования из немецкого в русский язык существительного «аре́ст» со значением «заключение под стражу, лишение свободы» и «ареста́нт» («тот, кто содержится под арестом»), эти новые слова повлияли на произношение архангелогородского а́рестант и ударение в нём перешло на последний слог.

Теперь смысл выражения «сорок бочек арестантов» становится понятен: обещаний столько, сколько мелкой рыбёшки в сорока бочках, то есть немерено.

Вот так неожиданно получила привет из прошлого от прабабушки, и узнала интересную фразу.

Источник

Почему кубок не кубический, а круглый?

Вы никогда не задумывались над тем, что слово “кубок” выглядит как-то парадоксально? Вот с кружкой все понятно – она круглая, потому и кружка. Но если рассуждать в той же логике, то кубок должен быть кубическим. А он… тоже круглый.

Мы вам даже больше скажем. В древнерусском языке было слово “кубъ”, которое означало “сосуд для питья”. То есть кубок – это по факту такой небольшой куб. В других славянских языках есть сходное слово для обозначения чаши. Польское kubek например. У лужицких сербов – kub.

Идем дальше. Увлекались когда-нибудь химией? Ну или хотя бы про алхимиков книжки читали? Тогда вам должен быть знаком такой термин, как перегонный куб. Выглядит этот перегонный куб опять-таки вовсе не как куб геометрический. Он тоже круглый.

Ну и еще один момент. Слово “кубышка” знаете? В разных фразеологизмах ее либо наполняют, либо расходуют. В общем, это такой аналог копилки. Но если заглянуть в старинные тексты, то выяснится. что кубышка – это глиняный сосуд с выпуклыми боками. Круглый, разумеется. Еще кубышкой в ботанике зовется плавающая кувшинка.

Что это за странности такие? Почему куб у славян всегда круглый?

Ответ простой. Потому что изначальное славянское слово “куб” не имеет ничего общего с названием геометрической фигуры. В геометрию куб пришел из латыни (лат. cubus), а туда попал из древнегреческого языка (греч. κύβος).

Славянский же “куб” других корней. В праиндоевропейском языке его далекий предок имел следующий облик: kumbhás (значение – горшок). К тому же корню в греческом языке восходит слово κύμβος, которое переводится как “сосуд”. Видите разницу со словом κύβος?

Так что куб (геометрическая фигура) и куб (круглая емкость) в русском языке являются омонимами. Такие вот нюансы этимологии.

Источник: Литинтерес

Механика орлиного зрения/ведьмачьего чутья имеет какое-то профессиональное название в геймдеве? Где раньше всего появилась такая механика?

Интересно стало есть ли название этой механик? Часто встречается, но в играх называется везде по-своему (Чувства стихий в Геншине, режим детектива в Бэтмене и так далее) А есть ли одно название дя этого?

Вот тебе и дворник

Люблю узнавать, как менялись значения слов, особенно хорошо нам знакомым сейчас и часто употребляемых. Со школы еще пошло, когда узнал, что наше вполне понятное "наверное", означающее "точно не знаю" в старину означало "совершенно точно" Почти изменило смысл слово!

Про "самолёт" здесь уже писал, в 18 веке так называли паром, двигающийся за счет течения реки. И вот пару дней назад услыхал в рассказе о временах Смуты, что слово "дворник" тогда означало вооруженного человека, смотряшего за двором. За двором дворянина, уж простите за тавталогию. И в обязанность ещё входило защита городской стены во время осады.

Вот тебе и дворник. Впрочем, в Российской империи дворники были внештанными сотрудниками полиции:)

Это к вопросу, как "легко" будет попаданцу встроиться в жизнь, когда обычные слова часто имеют другой смысл.

Если знать изначальный смысл слов, то значение древних сказок сразу меняется Дура и Дурак

Разберем слова, согласно славянской буквице.

ДУ - раздвоенность, РА – сияние, (К) - позднее привнесение.

ДУРА(К)- мыслящий в двух и более категориях одновременно.

В Русских народных сказках Иван-дурак в эволюционном отношении гораздо выше своих умных братьев. Если умному человеку сказать «поди туда - не знаю куда, принеси то – не знаю что» - он сразу растеряется. Ему нужно конкретно – азимут, координаты какие-то, конкретно, что найти. А Ивану-дураку – это без проблем. То есть он более совершенными методами познания мира владеет, с деревьями говорит, щукой. Поэтому и говорят, что «РУСЬ (Россия) – это страна дураков», просветлённых людей.

Взял заём – попал в кабалу

Заём – один из древних договоров, по которому давали взаймы деньги и востребованные вещи. В Русской Правде этот договор нашел свое описание. Историк Н.В. Калачев так комментировал древнерусские правила о займе: «Из займов с процентами в Русской Правде исчислены займы денег, меда и жита, соответственно, по ним проценты называются резом, наставом и присопом».

Этот договор для своей действительности должен был совершаться непременно при свидетелях, если заем выдавался на сумму больше трех гривен. Заем мог оформляться долговой распиской, ее называли «кабалой» и неспроста – в случае неуплаты должники становились обязанными отработать долг (их называли закупами) или теряли личную свободу (холопы).

В денежной займе кроме возврата заемной суммы должник должен был отдать еще и проценты. Их называли «резами» – от слова «резать», «наносить засечки». Древние долговые расписки представляли собой небольшую дощечку с нанесенными на ней зарубками. Эту дощечку расщепляли надвое: одну половину брал кредитор, другую – должник. При возврате долга половинки вновь совмещали друг с другом, таким образом, можно было судить, насколько точно выполнены условия договора.

В быту росла популярность ростовщичества, по-другому «резоимства». Ростовщики настолько завышали проценты, что в народе зрели недовольства. Волнения оказались настолько велики, что вынудили князя Владимира Мономаха принять в 1113 году «Устав о резах». Он ограничивал размер процентов, вводил трехлетний срок для выплаты долга, после чего долг прощался. К слову сказать, и в наше время принято обширное законодательство о потребительском кредитовании, чтобы заемщик и займодавец подходили к выдаче денег добросовестно и с холодной головой.

Паблик автора: https://vk.com/hist_and_law

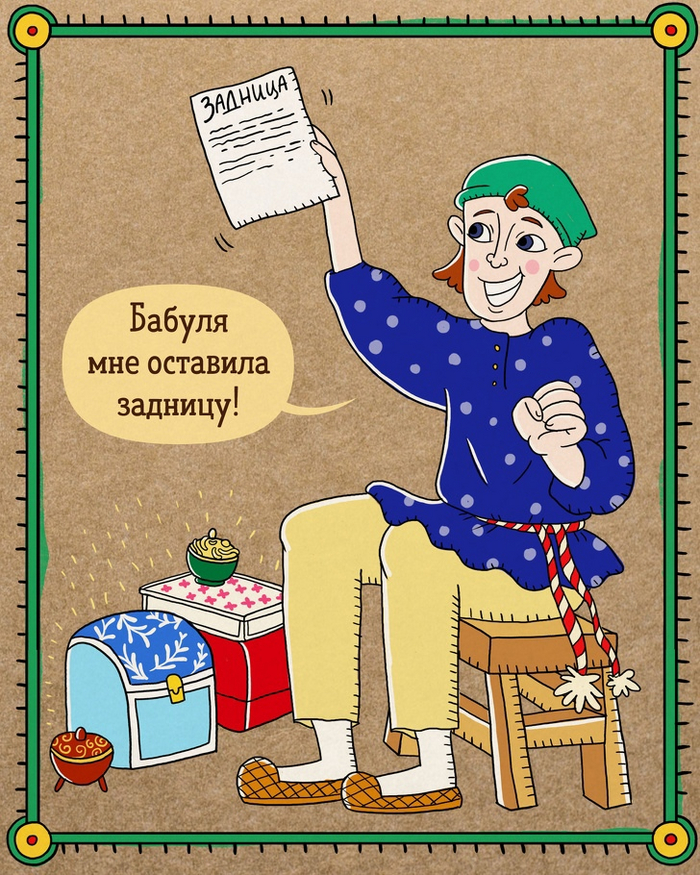

Задница (не то, что вы подумали)

Продолжаю знакомить вас с древними правовыми словами. Порой они настолько необычны, что режут слух современному читателю. Но если приглядеться, то смысл становится ясным и понятным.

Взять хотя бы «задницу». Раньше это слово имело другое значение и означало «наследство», то есть то, что осталось после смерти («позади») человека. Поэтому часто синонимом термина «задница» выступало слово «остаток». По аналогии наследника называли «задничник». А наследство, оставшееся без наследника – «безадница». Сейчас «безадницу» называют выморочное имущество.

Режим наследства уже в раннюю эпоху стал зависеть от социального статуса наследодателя. Так, наследство смерда, если оно было выморочным (безадница), не передавалось его дочерям (вместо наследства дочерям полагалось приданое), а шло князю. Для лиц высшего слоя – бояр и дружинников – было исключение: при отсутствии наследников мужского пола дочери допускались к наследованию.

Кстати, профессиональные историки и филологи произносят это с ударением на второй слог – «заднИца». Вот такая история этого слова.

Другие слова: воры и мошенники, невеста и свадьба

Паблик автора: https://vk.com/hist_and_law