12 февраля в истории кинематографа

Сегодня в нашем киноблоге стартует новая рубрика! До сих пор я, как правило, публиковал здесь большие, основательные статьи. Отныне же планирую делать ещё и маленькие обзоры, посвящённые актёрам, режиссёрам, сценаристам, родившимся в этот день, ну и, конечно, фильмам, премьера которых состоялась в эту же дату.

12 февраля 1926 года была основана замечательная киностудия имени А. П. Довженко.

Существует такая несправедливая, язвительная присказка: есть хорошие фильмы, есть плохие, а есть фильмы киностудии имени Довженко. Однако такая "критика" и ублюдочна, и абсурдна, и просто-напросто противоречит здравому смыслу – как, впрочем, и вся антисоветчина!

Во-первых, посмотрите, сколько прекрасных фильмов сняли на данной киностудии! "Аты-баты, шли солдаты", "Подвиг разведчика", "Грачи", "В бой идут одни "старики", "Абитуриентка", "Человек в проходном дворе", "Груз без маркировки" и др. – разве это плохие картины?!

Называть "Аты-баты, шли солдаты" и "Подвиг разведчика" плохими картинами – это даже не попахивает, а воняет оправданием нацизма; и что-то вякать про "хорошие фильмы, плохие и фильмы киностудии имени Довженко", на которой были сняты эти фильмы – это абсурд!

Во-вторых, в разные годы на киностудии имени Довженко разные режиссёры по сценариям разных авторов снимали разные фильмы, в которых играли разные актёры. И вот вопрос: что, начиная творить именно на студии имени Довженко, все режиссёры, актёры, сценаристы сразу теряли свой талант, а уже потом, во время работы на других киностудиях, этот талант к ним снова возвращался?! Опять же полный абсурд!

Киностудии имени Довженко – одна из лучших в истории мирового кинематографа, а в Советском Союзе больше сильных фильмов, нежели здесь, сняли лишь на "Мосфильме", киностудии имени Максима Горького и "Ленфильме"!

Именно на киностудии имени Довженко Леонид Быков снял два шедевра про Великую Отечественную войну: "Аты-баты, шли солдаты" и "В бой идут одни "старики" – фильмы, в которых режиссёру блестяще удалось соединить трагические моменты и обстоятельно оптимистические, глубокие драматические аспекты и комичные; удалось колоритно передать военный быт, показать человеческое лицо советских воинов, сумевших сохранить это самое лицо даже в условиях страшной войны.

Мне как большому почитателю шпионского жанра киностудия имени Довженко дорога тем, что именно на ней были сняты первые советские картины, ярко и развёрнуто рассказывающие о героической работе советских разведчиков в тылу врага: "Подвиг разведчика" и "Вдали от Родины" с прекрасной игрой Павла Кадочникова и Вадима Медведева в главных ролях.

Здесь же были сняты такие удачные фильмы о Великой Отечественной войне, как "Ожидание полковника Шалыгина", "Обратной дороги нет", "Эксперимент доктора Абста", "Их знали только в лицо".

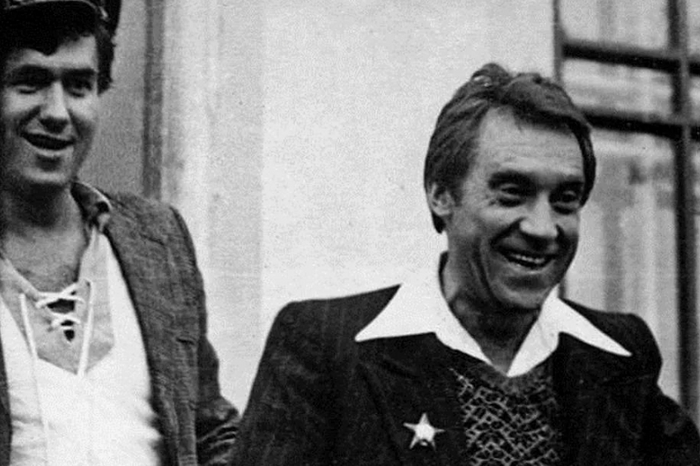

На киностудии имени Довженко делали и удачные многосерийные детективы про милицию: "Петля" с Леонидом Филатовым и "Рождённая революцией" с Евгением Жариковым.

Сильные многосерийные детективы про чекистов тут тоже снимали: "Тайник у красных камней", "Человек в проходном дворе", "На крутизне".

Здесь же сняли такие сильны картины в жанре криминальной драмы, как "Абитуриентка" про Героя Советского Союза (посмертно) Надежду Курченко, "Обвиняется свадьба", "Случайный адрес", "Грачи", где Филатов не менее ярко и убедительно предстаёт уже в противоположном образе.

Сняли на киностудии имени Довженко и великолепные исторические драмы "Почтовый роман" и "Мы обвиняем", а также один лучших советских фильмов в жанре боевика "Груз без маркировки".

Знаменитый и удачный научно-фантастический фильм "Дознание пилота Пиркса" тоже был снят при участии киностудии имени Довженко.

Такие картины, как "Преодоление", "Сокровища пылающих скал", "Инспектор уголовного розыска", "Будни уголовного розыска", "Тайна корабельных часов", "Цена головы", "Выгодный контракт", "В мирные дни", "К расследованию приступить", "Провал операции "Большая медведица", "Тайна виллы", "Способ убийства" тоже получились достаточно удачными.

Помимо Медведева, Кадочникова, Филатова, Жарикова, Быкова, выдающиеся, лучшие либо одни из лучших своих ролей в фильмах киностудии имени Довженко сыграли Владимир Конкин, Юрий Соломин, Алексей Смирнов, Борис Зайденберг, Владимир Татосов, Тыну Карк, Ремигиюс Сабулис, Борис Галкин, Николай Олялин, Алексей Чернов, Пётр Глебов, Светлана Коркошко, Александр Парра, Отар Коберидзе, Ефим Копелян, Всеволод Сафонов, Наталья Гвоздикова, Геннадий Корольков, Сергей Десницкий, Ивар Калныньш и др.

12 февраля – день рождения замечательного, но к сожалению, мало снимавшегося и рано ушедшего из жизни советского актёра Виктора Бурхарта (1930-81).

Бурхарт был мастером отрицательных ролей, которые исполнил в фильмах "Случай из следственной практики", "Скворец и Лира", "Блокада", "Порт", "Спасённое имя", однако эти роли были эпизодическими, не требовавшими раскрытия.

Более глубокий, творческий, яркий образ врага получился у Бурхарта в выдающемся военном детективе "Кодовое название "Южный гром". Это достаточно известный, но не получивший пока должного признания фильм. Я бы эту картину включил в число 20-25 лучших советских фильмов и в 5-ку лучших о Великой Отечественной войне.

Бурхарт прекрасно сыграл в этом фильме коварного, изворотливого, прекрасного подготовленного вражеского разведчика Панкова.

При этом способности актёра отнюдь не сводились к исполнению ролей злодеев. Так, например, в прекрасной исторической драме "Красный дипломат" Бурхарт не менее убедительно исполнил положительную и главную роль, создав глубокий, интеллигентный образ одного из основоположников советской дипломатии Леонида Красина.

12 февраля 1964 года на экраны вышел отличный фильм "Слуша-ай", повествующий о молодости товарища Ф.Э. Дзержинского.

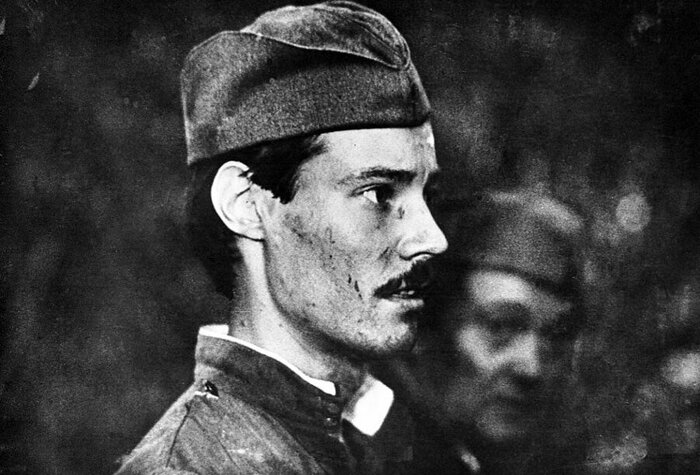

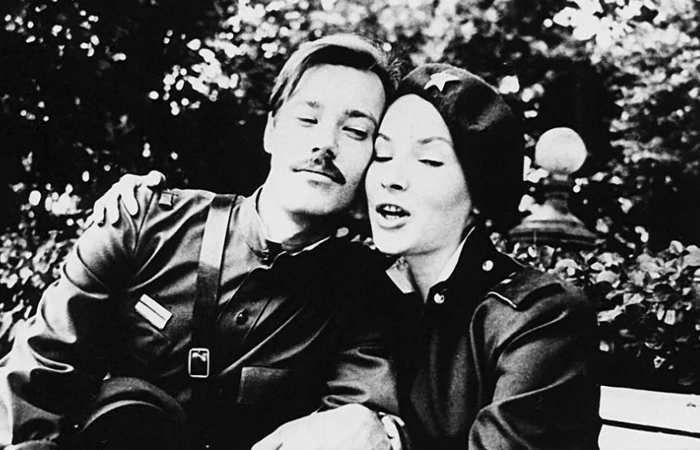

Главную роль классно исполнил Юльен Балмусов, для которого это был дебют в кино. Образ Дзержинского в данном фильме полностью лишён искусственной героизации, суперманизации, лишён карикатурности и плакатности. Наоборот, очень живым, органичным, настоящим получился у Бальмусова Железный Феликс.

Ещё один важный момент – то как в фильме показаны тюремные допросы Дзержинского ротмистром в исполнении Николая Прокоповича. Феликс – идейный противник, для которого это уже третья "ходка". Тем не менее ротмистр обходится с ним достаточно корректно, без презрения, обращается на "Вы". И никакого намёка на рукоприкладство.

Это к вопросу о том, что в советских фильмах образ врага – будь то фашист или белогвардеец, кадровый сотрудник или провокатор царской охранки, иностранный шпион или советский гражданин, совершивший измену Родине – никогда не очернялся. Он показывался таким, какой он есть на самом деле. Взять хотя бы многочисленных нацистских деятелей в исполнении того же Прокоповича (в т.ч. гиммлера).

А теперь вспомним, как представители советских государственных и партийных органов, сотрудники милиции, госбезопасности, прокуратуры изображаются в зарубежных и отечественных антисоветских фильмах: работа всех творцов фильма, начиная гримёрами и художниками, заканчивая режиссёрами и сценаристами, направлена на то, чтобы максимально очернить образ советского человека.

И это уже повод сказать, что советская идеология, советская пропаганда, насколько это возможно, основывалась на правде, честности, искренности. А антисоветская – и в 1920-е гг., и в 1990-е, и сегодня – на лжи, фальши, предвзятости.

Вернёмся к фильму. Небольшой художественный недостаток у него всё же есть. Роль революционерки Марийки играет красавица Светлана Савёлова. По сюжету она сидит в соседней с Дзержинским и страдает бессонницей. При этом вид у героини Савёловой прекрасный, холёный, а на лице – изрядное количество косметики и макияжа.

Возникает противоречие между задуманным и исполненным. Визуально Марийка явно не похожа на человека, находящегося в заточении и лишённого сна. Образ красивой девушки был нужен героико-предреволюционному фильму; но лучше тогда было бы сделать героиню Савёловой, например, девушкой из воспоминаний Дзержинского, а не из соседней камеры.

Здесь же: революционера Антека играет Геннадий Бортников. Играет в целом правдиво, однако по сюжету он смертельно болен и не может ходить – на прогулки Дзержинский выносит его на себе. При этом у Антека белоснежные зубы. Это слабый момент многих фильмов, когда герои, которые по сюжету никак не могут обладать белоснежной улыбкой, запросто сверкают ею в 32 зуба.

Эти моменты в целом не портят фильм, но всё же делают его менее реалистичным.

12 февраля – день рождения видного советского режиссёра Вениамина Дормана (1927-88), снявшего целый ряд удачных фильмов в самых разных жанрах. Правда, надо сказать, что и список неудач у него тоже солидный: "Ошибка резидента", "Судьба резидента" мне просто не нравятся, "Золотую речку" и "Пропавшую экспедицию" считаю явной неудачей, а "Медный ангел" и "Исчезновение" – это просто дерьмо.

Если же говорить об удачах, то это шпионские детективы "Возвращение резидента" и "Конец операции "Резидент", психологический детектив "Разорванный круг", приключенческий фильм с элементами политического детектива "Похищение "Савойи", комедия "Штрафной удар" и особенно криминальный детектив "Ночное происшествие" – один из лучших советских фильмов в целом.

В этих картинах режиссёру удалось предъявить зрителю и увлекательное, интригующее действо с яркими сценами и классными сюжетными поворотами, и прекрасные актёрские работы, и общую целостность фильма, позволяющую получить удовольствие от его просмотра.

В картинах Дормана блистательно раскрывались и играли Пётр Вельяминов, Галина Польских, Алексей Жарков, Валентина Грушина, Наталья Назарова, Татьяна Пельтцер, Александр Михайлов, Тамара Акулова, Лилиана Алешникова, Александр Граве, Вадим Захарченко, Виктор Сергачёв и др.

Ещё больше интересных материалов⬇

Место встречи изменить нельзя, но почему? Часть 1. Володя Шарапов как советский Джон Мэтрикс

Хотя никто и не читает наши дисклеймеры - мы продолжаем их писать. Данный материал является перепостом давней нашей публикации на Дзене. Мы не можем сказать, что сильно ей гордимся, но принципиально публикуем с минимальными изменениями. Пусть будет.

Гутен морген, дорогие наши читатели! Снова пятница внезапно - среда, и мы с Мыськой категорически приветствуем вас в следующей серии нашего совершенно субъективного и принципиально несерьезного сериала, посвященного телевизионному фильму "Место встречи изменить нельзя".

Сегодня же, как несложно догадаться - речь пойдет о Володе Шарапове, младшем оперуполномоченном МУРа, а главное о том, как его видели более чем знакомые с понятиями и реалиями ВОВ зрители 1979 года.

Сразу предупреждаем, объять необъятное не получится, попытаемся, так сказать, притянуть кота за основные подробности. Поехали!

Разведчик - это звучит... Круто!

Несмотря на огромное количество фильмов и книг, посвященных теме ВОВ, выражение "войсковая (она же тактическая) разведка" у ряда читателей плотно путается с оперативной разведкой. Так вот - Шарапов разведчик именно войсковой (судя по всему - дивизионный). Чем же он занимался на войне?

Основная задача разведчастей - в выявлении расположения, численности и вооружения противника (и, естественно - информирование об этом командования. Основными приемами работы ее являются:

- Захват пленных (то самое взятие языков). Наиболее сложная, комплексная и важная задача.

- Наблюдение за передовым краем противника.

- Рейды за линию фронта с целью сбора информации (в идеале - документов). Чаще всего с такой задачей сталкивалась именно дивизионная разведка, уровень сложности тоже представить можно.

- Разведка боем. Романтично звучит, но по сути - является провоцированием противника (разумеется, многократно превосходящего) на открытие огня с целью вскрытия огневых точек. Степень риска можете представить сами. Стоит отметить, что не являлась, по идее, специфической задачей для разведчиков - но зачастую поручалась им.

В общем и целом - жизнь у Шарапова на войне была куда более сложная и разнообразная, чем у большинства героев боевиков.

Честь офицерская

Вообще, из современных зрителей мало кто задумывается о том очевидном факте, что из огромного количества советских людей, прошедших войну - подавляющая часть начали и закончили ее рядовыми. Здесь же перед нами молодой человек (25 лет!), за 4 года (с перерывами, об этом позже) дослужившийся до старшего лейтенанта. То есть, если демобилизируйся он (а наверняка ведь, предлагали такому кадру остаться в армии) - то уже во вполне молодом возрасте мог бы и до генерала дослужиться. К слову, в милиции таки дослужился, но это, как говорится - совсем другая история. Так что таланты у Володи явно выше среднего - одной личной храбростью такое не объяснишь...

Цена войны

А обращали ли вы, дорогие, внимание на вот эту нашивку (иногда чудесным образом перемещающуюся с правой на левую сторону груди)? Разумеется, разбирающиеся в военном деле и истории сейчас снисходительно хмыкнут, дескать - еще попроще вопроса не нашел?

Но мы все же уверены, что смысл нашивки очевиден не всем. А смысл - очень глубокий. Подобная золотистая полоска обозначала что ее носитель получил тяжелое ранение. У Шарапова, как видим, таковых две. Что входило в понятие "тяжелого" ранения, думаем, уточнять не надо. Так что стойкостью (и выносливостью) Володи можно только искренне восхищаться.

Не надо орден, он согласен на медаль

Вообще, "иконостас" Шарапова - это тема довольно известная и тысячу раз разобранная. Про очевидные накладки с ним мы еще поговорим в серии, посвященной ляпам фильма. Стоит лишь отметить тот забавный факт что даже создателям фильма "орденоносность" Володи показалась чрезмерной, поэтому в фильме, по сравнению с книгой осетра порезали знатно.

Но и того, что мы видим - достаточно, чтобы чувство реальности слегка пошатнулось. Опустив наличие трех орденов, отметим географию "странствий" нашего героя. Ленинград - Польша - Чехословакия - Берлин. Опустив как крайне скучный и непродуктивный вариант - версию о том, что костюмеры просто перестарались, попытаемся представить себе боевой путь Шарапова. У нас, честно говоря, не получилось... Фантазии не хватает. Но история там явно была...

Ведь мы ж не просто так, мы штрафники!

К счастью, тема штрафных частей ныне уже не настолько демонизирована, как лет десять-пятнадцать назад, но интереса к ней маловато, поэтому уточним немаловажный факт.

Судя по разговору с Левченко, Шарапов часть войны провел, командуя штрафной ротой. А вот тут стоит напомнить, что для него это было - повышением! Да-да, командование штрафными частями должно было назначаться из офицеров, проявивших выдающиеся волевые и командные качества. И да, учитывая отдельный статус их действия - налицо еще один штришок к портрету. Интересно воевал Шарапов, опыт у него был чуть более, чем очень специфичный...

Что там на лбу написано

По нынешним временам фраза про "У тебя ж на лбу десять классов" звучит почти оскорблением. В те времена все было несколько иначе.

В первую очередь отметим, что несмотря на неуклонное развитие, сфера образования в предвоенном СССР была намного скромнее. В первую очередь это понятно, было связано с тем что сама эта система создавалась фактически с нуля - как действительно всеобщая.

Еще один момент был связан с тем, что в трудные годы раннего СССР позволить себе долго учиться могли далеко не все. Получив семилетнее образование (уже само по себе считавшееся неплохим) предпочитали или сразу идти работать, или получать профессиональное образование. Те "самые десять классов на лбу" признак человека из явно немаргинальной семьи, более того - явно нацеленного на приобретение высшего образования. О чем, к слову, речь в фильме и идет - обратите внимание, ЧЕМ занимается Шарапов, уложив Жеглова спать...

"Проблема Конкина"

И вот, наконец, к самому вкусному - к отсебятине.

Достаточно распространено мнение о том, что выбор Владимира Конкина на роль Шарапова был неудачен. Дескать, не дотянул масштабом и грозностью. Мы с этим не согласен, и вот почему.

На протяжении всех предыдущих пунктов мы убедились, что фильм постоянно намекает нам, что "этот мальчик какой надо мальчик". И именно те качества и специфика боевого опыта и позволили ему сделать то, что не получилось у "матерого" Векшина - действуя в совершенно непредсказуемой ситуации, в отрыве от своих, вступить в схватку с превосходящим его противником и победить. ТО ЕСТЬ: сделать то самое, чему именно ОН учился предыдущие четыре года.

А теперь честно, если бы такой персонаж с самого начала выглядел "соответственно начинке", было бы это интересно? И не было бы это как раз шаблонной голливудщиной про всепобеждающего копа?

Мы считали и будем считать - именно игра на противоречии внешности и содержимого, как и то, как это самое содержимое внезапно прорывается наружу, оставляя всех окружающих в недоумении, именно это одна из самых сторон фильма.

Впрочем, это мы уже вконец разболтались. Спасибо всем тем, кто дочитал. Мыська низко кланяется, я просто машу лапой. Всем тепла и мирного неба над головой! Увидимся в пятницу на Расколе!

Место встречи изменить нельзя, но почему? Почему Говорухин - гений, и что так с легендарным сериалом. Часть 0. Разведка боем

Тут в комментариях заинтересовались анахронизмами в прекрасном телефильме "Место встречи изменить нельзя", а мы в свое время посвятили ему несколько материалов. Штош, почему не поделиться, подумали мы с Мыськой... Так что вот. Сразу уточняем две вещи - это именно полный перепост (так что вступление может показаться загадочным) и вводная болтологическая часть, фактически предисловие.

Здорово, кореша! Приветствуем вас в эту, без шуток, экспериментальную пятницу. Экспериментальную, ибо продолжится она не как привычно - в следующую, а чуть раньше. В общем, пошалить успеем.

Но сначала - со всей честностью извинимся. У нас тут в редакции происходила некая реорганизация, смысл и глубины которой мы с Мыськой не уловили - и посему выдали несколько необоснованные заявления. Да, среда отныне у нас открытый день, но публиковаться будем в нее не только лишь мы. Коллегам за ранний ажиотаж извинения я уже принес, теперь приношу вам. Но следующая среда - наша. Так что и про Глеб Егорыча и про Раскол - будет.

Ну, а теперь, как положено с начала - надо начать. Давненько облизывались мы на вечнопрекрасный телефильм "Место встречи изменить нельзя". И вот - дорвались) Впрочем, не все так просто, как у других обзорщиков... И в сегодняшнем материале - мы (кратенько так), набросаем план того, о чем, собственно потом говорить будем.

Книга... Лучше?

Есть крайне неприятная тенденция у массового зрителя - оценивать экранизацию по тому, насколько она точно передает оригинал. Особенно отдающая лицемерием в тех случаях, когда тот самый вопильщик за "вкнигенетак" всячески восхваляет экранизации, не читав оригинала. И вот тут - отличный пример.

Не только лишь все читали замечательный (без шуток) роман братьев Вайнеров "Эра милосердия". Зато его экранизацию - весьма вольную любят почти лишь все. При этом "немного" не замечая, что в экранизации Говорухина, при сохранении общей сюжетной канвы - акценты смещены так, что это уже совсем другая история.

Для тех, кто читал, напомним, а для тех, кто не читал - расскажем. Роман Вайнеров, если по гамбургскому счету - это то, что в 90-е называлось "чернухой". С неприглядным описанием послевоенного разоренного быта, голодухи, "бытовой мокрухи" и вот всего этого. Правда, написано хорошо - книжку всем рекомендуем. Но факт остается фактом - по настроениям и акцентам фильм Говорухина - вольная фантазия по мотивам оригинальной истории.

Посему сразу заявляем - первоисточник (нежно любимый и перечитываемый) поминать постараемся как можно реже. Все-таки о кино речь идет, а не о книжке...

Время встречи изменить нельзя!

Нас безусловно радует, что вот эта клятая молодежь все еще помнит, смотрит и делает даже какие-то обзоры на "Место встречи". Но, забавно... Даже замшелые дзенские старперы постоянно забывают одну очень ВАЖНУЮ вещь. Фильм был снят в то время (1979 г.), когда не то, что многие ветераны были живы, и могли оценить авторские решения, но и их дети - не внуки, были воспитаны на разговорах и историях. А мы, (читатели) напомним - в основной массе уже правнуки. И многие культурные коды, прямым текстом подававшиеся в фильме (например, нашивка Володи Шарапова, но об этом еще поговорим) для нас уже совсем неочевидны.

Мы просто не считываем это. Не потому, что мы плохие - просто время прошло. И то, что было живой историей даже для родителей - у нас просто строчки в учебниках. И это нормально. И так же нормально для Говорухина и обоймы "военных детей" было снять эту оду - тем, кто налаживал послевоенный быт...

Все силы - фронту?

Продолжая предыдущий пункт. И о конкретике. Просто отличный пример, неочевидный для современного зрителя - почему Шарапов отпустил Фокса (да еще и разрешив применять оружие!) Да просто почитайте статут того самого ордена "Отечественной войны". Это, на секундочку, в отличие от юбилейного "горбачевского", ОЧЕНЬ серьезная награда. Вот совсем... И да, зрителю 80-х было (надеюсь) довольно очевидно, почему супер-коммандос (об этом еще будет) и настоящий фронтовик с полпинка поручает (зря, но вы же смотрели?) первому встречному охрану склада во время боя. Да просто... Впрочем, это уже на разбор в следующих сериях...

В общем и целом - "Место встречи" это очень "контекстуальный" сериал, не понимая того, о чем и для кого он был создан - довольно сложно оценить его в полной мере. Именно в полной. Потому что как фильм - он прекрасен. Но как явление и рассказ эпохи - уже мало познаваем, увы.

Слышишь, Глеб Егорыч, эти пушистики чего-то там нелогичного в нашей истории нашли. Может, в ОСОАВИАХИМ их сдать - для опытов?

Всегда чего-то не так.

Есть две излюбленные забавы у интернет-пользователей. Выискивать "блох" в популярных фильмах и жутко осуждать тех, кто это делает. М любим оба жанра, но как авторы, заранее раскаиваемся, более того, обещаем - уделим первому множество сил и времени.

При всей своей прекрасности, "Место встречи" изобилует кучей несостыковок и накладок. И нет, мы не про пресловутый вагон и станцию "Лосиноостровская" - такие мелочи нам неинтересны. Но про остальные, уж извините, поговорить любим, с присущим ажиотажем и азартом.

В итоге. Как всегда - первая серия заинтересовать и заинтриговать) Ждите среды, дорогие наши - а там мы с подробностью и интересом разберем, кто такой Шарапов - и почему он в разы круче, чем приснопамятный Рэмбо...

Ну и как всегда, Мыська машет лапкой!

Место встречи

Откуда у Горбачева пятно на голове и почему он говорил с ошибками - воспоминаниям его матери, которых нет в википедии

Пятно на голове

Знаменитое пятно на голове Горбачева было врожденным, однако заметным оно стало только после того, как он в зрелом возрасте начал лысеть. С тех пор отметина стала своеобразной «визитной карточкой» государственного мужа и прибавила ему узнаваемости. Как сообщал последний генсек в 85-ом г. в New York Times, «сегодня на Западе уже все знают, на каком слоге ставится ударение в моей фамилии и о наличии пятна на моей голове».

Горбачев говорил, что ему неоднократно предлагали избавиться от пятна, но политик не хотел отказываться от своего «опознавательного знака». «А иначе узнавать не будут». По его словам, он порой облачался в кепку и темные очки, что позволял ему неузнанным ходить по улицам.

Родимое пятно (невус) на голове Горбачева

Некоторые склонные к мистике люди видели в горбачевском пятне отметину рока, ведь не смотря на определенную комичность Горбачева, роль его в истории была далеко нешуточной. У матери Горбачева Марии Пантелеевны имелась собственная паранормальная версия появления пятна. Однажды, будучи беременной Михаилом она стала свидетельницей большого пожара, который ее сильно испугал. Схватившись за голову, она воскликнула «Боже мой!», следствием чего, по ее мнению, и стала отметина у ее сына.

На протяжении первой пары лет на посту главы государства Горбачева изображали на рисунках без пятна, и даже ретушировали его на фотографиях. Со временем такой подход начал противоречить политике гласности и скрывать пятно перестали.

Ошибки в словах

Странная для государственного деятеля горбачевская манера говорить с нестандартной расстановкой ударений в словах многократно обыгрывалась пародиях и анекдотах. Так, например, в словах «мЫшление», «нАчать», «прОцесс» он мог ставить ударение на первом слоге, а в словах «облЕгчить», «углУбить», «сортИровать», «диАлог» - на втором. Так как дурной пример заразителен, некоторые употребляемы им формы слов пошли в народ.

Буду сказать без бумажки

В одном из перестроечных анекдотов Горбачев в ходе встречи с Бушем интересуется у переводчика, как переводится на английский «нАчать». На что получает ответ: «ту бЕгин». Эта игра слов помимо очевидного намека на свойство генсека, намекала также и на израильского премьера Менахема Бегина.

Такая речевая особенность Горбачева была следствием того, что вырос он на Кубани в сельской местности, где и проникся южнорусским говором, кое в чем схожим с восточноукраинским и белорусским диалектами (в том числе фрикативным «г»).

От партократов старой закалки Горбачева также отличала стремление говорить без бумажки. Говорил он обычно долго, при этом вольно смешивая традиционный номенклатурный язык с просторечьем и неологизмами. Считается, например, что именно Горбачев привнес в русский язык слово «консенсус», при чем употреблял он его с мягкой «с» (консенсусь).

Отношения с супругой

Кроме прочего, притчей во языцех была и последняя советская первая леди Раиса Максимовна. Она везде сопровождала мужа и заметно выделялась на фоне предшествующих жен генсеков (которых сегодня уже мало кто помнит) в том числе своей манерой модно и броско одеваться. Так как в СССР выделяться было не принято, это многих раздражало. Согласно слухам, свои наряды и украшения она скупала за границей, тратя на это бюджетные деньги.

Рейганы и Горбачёвы

Известно, что ее не жаловали и жены членов Политбюро. Известен случай из тех времен, когда Горбачев был рангом пониже. Как-то раз на кремлевском приеме Раиса Максимовна, справившая очередную стильную обновку, попыталась расположиться поближе к центру зала. Присутствующие опытные дамы быстро ее осадили, указав, что ее место (в соответствии с текущим статусом супруга) значительно поодаль.

На Западе напротив видели в ней символ эмансипации и эрудированности советской женщины. Уже в ходе первой своей заграничной поездки вместе с мужем – в Британию – Горбачева, имевшая ученую степень по философии, сумела блеснуть начитанностью, заметив в резиденции премьер-министра книгу знакомого мыслителя Д. Юма. Эрудированность Горбачевой впоследствии отмечала Тэтчер.

Влияние Раисы Максимовны на Горбачева, как считалось, было настолько велико, что молва записывала его чуть ли не в подкаблучники. Доверительные отношения с женой Горбачев особо не скрывал, чем давал поводы для толков. Однажды на вопрос западного журналиста о том, какие вопросы Михаил Сергеевич обсуждает с супругой, он без раздумий ответил: «Все».

Горбачев вошел в историю не только как одиозный реформатор, «вырывший могилу» Советскому Союзу, но и как один из самых колоритных и запоминающихся правителей, разошедшийся на многочисленные мемы, еще до того, как мы узнали это слово. Попробуем вспомнить, чем он запомнился и внести относительно его особенностей некоторую ясность.

Михаил Горбачёв известен всему миру как последний правитель СССР. Одного этого достаточно, чтобы его помнили по сей день, но есть в нём и ещё одна запоминающаяся черта - родимое пятно на голове.

С этим пятном связано достаточно много забавных, интересных или просто любопытных историй, некоторые из которых я вам сейчас и поведаю.

Пятно старались скрыть

Несмотря на то, что мы говорим о 80-ых годах, ретушь фотографий была достаточно развита и без Фотошопа. В ранние годы правления Горбачёва специалисты редактировали все портреты вождя, полностью стирая родимое пятно. Вот наглядный пример:

Зачем это делалось? Никто толком не знает. Проблема в том, что о пятне Горбачёва знал весь СССР, да и по телевизору вождь ежедневно показывался без какой-либо ретуши. Редактировать видео при желании могли и в те годы, но это заняло бы много времени и человеческих ресурсов.

Возможно, Горбачёв стыдился своего пятна, или в правительстве старались минимизировать масштаб различных связанных суеверий, но об этом позже.

Карта на лбу

Дети 80-ых отлично меня поймут. Многие детишки в те годы искренне верили, что пятно - это ни что иное, как карта. Пускай это и кажется забавным, но детскому воображению нет предела.

Вот только карта чего? На весь СССР не похоже, поэтому дети строили свои теории. В этом им помогали шутники взрослые: бабушки, отцы и т.д. Вот и появились сравнения - одни видели там Камчатку, другие - Чукотку и так далее. У взрослых, чьи познания в географии были немного шире, зародилась шуточная теория - мол, больше всего пятно похоже на карту государства Бирма. Разумеется, сходство сильно притянуто.

Суеверия

Нельзя обойти стороной и суеверия, которые окутывали родимое пятно. В конце концов, во времена СССР большинство людей были склонны им верить, какими бы абсурдными эти суеверия ни были.

Пятно Горбачёва также стало объектом пристального внимания суеверных. Кто-то считал родимое пятно меткой злых сил, другие были уверены, что именно это пятно стало причиной неудачной политики Горбачёва и развала СССР. Разумеется, всё это бессмысленные и бездоказательные теории, и я бы не обратил на них никакого внимания, если бы не число верящих в это. Но, в конце концов, люди до сих пор и чёрных кошек боятся, что с них взять?

Несмотря на всё вышеперечисленное, родимое пятно Горбачёва - всего лишь медицинская особенность, и никакого скрытого смыла оно в себе не несёт.

Место встречи изменить нельзя! А сценарий, можно...

Изменить можно многое, но "Место встречи изменить нельзя". Этот фильм это целая эпоха. Актеры и роли стали культовыми, цитаты ушли в народ...

1. Фильм "Место встречи изменить нельзя" был создан не с нуля. В основу фильма лег роман Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия".

После войны в Москве появились слухи о жестокой банде под названием "Черная кошка", которая грабила продовольственные магазины, оставляя после себя метку в виде черной кошки или даже подбрасывая живого черного котенка. На волне этих слухов появились мелкие шайки, которые также совершали ограбления, оставляя после себя подобную метку. Но оказалось, что это проделки местной шпаны и мелких шаек. Наслушавшись историй про эту самую банду, неблагополучные дети и другие криминальные элементы стали пытаться быть похожими на них.

Но банда "Черная кошка" для фильма на самом деле была списана не с одноименной вымышленной банды, а с реальной бригады Ивана Митина, которая промышляла грабежами и убийствами.

2. Владимир Высоцкий, которому Говорухин рассказал о новом фильме, сразу поехал к братьям Вайнерам и прямо с порога заявил: «Я пришёл застолбить Жеглова! Никто вам не сыграет его так, как я!». Въедливые писатели поинтересовались, чем плохи, например, мужественный николай Губенко или молодой обаятельный Сергей Шакуров? Высоцкий признал, что они прекрасные актёры, и могут сыграть даже лучше, но

«вам лучше не надо, вам надо так, как только я сыграю!».

Писателям оставалось только согласиться и сесть за сценарий.

Вайнеры, как и сам Говорухин, согласились взять Высоцкого, но он все равно должен был пройти прослушивание, ибо это обязательный процесс. Тем не менее, Говорухин решил пойти на хитрость, и пригласил на пробы только тех актеров, которые точно были хуже Высоцкого. Благодаря этому Владимир Семенович был утвержден на роль.

И Высоцкий действительно сдержал свое слово. Его Жеглов получился просто потрясающим. Более того, актер был настолько заряжен в творческом плане, что стремился всей душой погрузиться в фильм, а также помогал другим актерам войти в образ и подсказывал им как лучше отыграть в той или иной сцене.

3. Примечательно, что ставка заслуженного артиста Конкина составляла 52 рубля, а Высоцкому, не имевшему никаких регалий, был положен гонорар всего 13 рублей. Ценой невероятных усилий съемочной группе все-таки удалось утвердить ставку Высоцкого — 42 рубля за день.

4. На роль Володи Шарапова пробовались такие актеры как Андрей Ярославцев, Сергей Никоненко, Леонид Фомин, Евгений Леонов-Гладышев и др.

Сами же братья Вайнеры говорили, что основывали образ Шарапова на реальном московском милиционере Владимире Арапове. Но, как потом говорили братья Вайнеры, Конкин в роли Шарапова это была огромная ошибка. Они видели своего Шарапова человеком более опытным и жестким. Тут, правда, надо отметить, что и работа Высоцкого им потом не очень понравилась: авторы считали, что он испортил им однозначно отрицательного героя.

Говорухина же Конкин устраивал, так что он протащил его через утверждение Гостелерадио. А дальше для молодого актера начался настоящий ад, потому что работать с Высоцким было невозможно: он постоянно поправлял, руководил, подкалывал, не давал сосредоточиться.

5. На роль сержанта Вари Синичкиной пробовалась Ольга Наумова, Лариса Удовиченко и несколько других актрис, хотя сам Высоцкий хотел видеть в этой роли свою жену Марину Влади. Но худсовет резко забраковал Марину Влади, так как они посчитали, что аристократка из Франции никак не сможет влиться в образ Синичкиной. В итоге на эту роль взяли красавицу Наталью Данилову.

Правда, в фильме Наталья говорит не своим голосом. Ее озвучила актриса Наталья Рычагова. А все из-за того, что у самой Даниловой был низковатый голос, который явно не подходил девушке. Кстати, эту роль запросто могла бы получить Лариса Удовиченко, но она сама от нее отказалась, так как по ее мнению роль Маньки "Облигации" гораздо интереснее.

6. На роль Горбатого изначально предполагалось позвать Ролана Быкова, как-то даже тяжело представить. Тем не менее именно ему предлагали эту работу — и Быкову она категорически не нравилась. В конце концов Аркадий Вайнер с горем пополам уговорил актера приехать на пробы в Одессу, а там у последнего случился сердечный приступ. Тогда-то и позвонили Джигарханяну, который, как в ходе разговора выяснилось, романа не видел в глаза и вообще не понимал, о чем речь. Ему переправили сценарий. На следующий день Джигарханян согласился на роль и прилетел на съемки, где его уже ждали гримеры. Как вспоминал потом актер, самым ужасным из всего этого обмундирования был парик. Каждый раз, когда приходилось наклонять голову, он сползал — и получался брак. К концу съемок у Джигарханяна все время болела шея. Зато с горбом никаких проблем не было — телесную модификацию сделали из ваты, так что таскать ее на себе было легко.

7. Несмотря на то, что фильм был телевизионный и чисто теоретически мог длиться любое количество времени, председатель Гостелерадио Сергей Лапин потребовал картину сократить. Материала у Говорухина было на семь серий — и первыми под нож пошли взаимоотношения Левченко и Шарапова, вся их фронтовая предыстория, с которой начинался фильм. Первая серия фильма должна была начинаться с пролога, который рассказывал о том, как Шарапов и Левченко героически сражались вместе бок о бок в годы войны

Было отснято немало материалов, а бедным актерам приходилось длительное время находиться в воде и лежать на холодной земле, и это с учетом того, что Виктор Павлов, сыгравший Левченко, совсем недавно перенес воспаление легких. По словам режиссера данную сцену решили не включать в фильм из-за того, что иначе бы пропала интрига

8. На роль Галины Станислав Говорухин решил пригласить свою бывшую жену Юнону Кареву. Проблема была лишь в том, что Карева была театральной актрисой, и до этого ни разу не снималась в кино, из-за чего она сильно волновалось. Но с волнениями ей помогал справляться именно Владимир Высоцкий.

9. Никто не скажет, глядя на милиционера Соловьева, что играющий его актер не мог воспроизвести ни одной реплики — их он забывал моментально после прочтения. Это были последствия тяжелой травмы. Осенью 1977 года Всеволод Абдулов, актер Театра на Таганке, возвращался со съемок в Баку, и у автомобиля взорвалось переднее колесо. Машина перевернулась шесть раз, Абдулов 21 день пробыл в коме. Когда он пришел в себя и смог хотя бы разговаривать, в больницу приехали Говорухин и Высоцкий. Они предложили ему целую россыпь ролей — только бы выбрал, зацепился и быстрее возвращался к жизни. Абдулов выбрал Соловьева.

Узнаваемый образ Котьки Кирпича также был создан не без помощи Высоцкого. Именно он посоветовал Станиславу Садальскому придумать своему герою какую-то особенность, например шепелявость. В итоге Садальский решил сделать своего героя именно шепелявым.

10. Кстати, у "Кирпича" имелся свой прототип. Его образ был частично позаимствован у знаменитого карманника Александра Прокофьева по прозвищу "Шора". По словам Садальского, после выхода фильма "Шора" прислал Садальскому ящик коньяка и записку с благодарностью за достоверно сыгранную роль. Правда это или нет - неизвестно, так как Садальский всегда любил что-то приукрасить.

11. Несмотря на то, что режиссером числится один лишь Станислав Говорухин, в режиссерском кресле сидел не только он. Однажды, Говорухину в срочном порядке пришлось уехать на несколько дней на кинофестиваль. В итоге на это время в режиссерское кресло сел сам Владимир Высоцкий, который отснял несколько значимых сцен.

12. В фильме мы наблюдаем жесткое противостояние между Жегловым и Груздевым, которого обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Зато в жизни между Владимиром Высоцким и Сергеем Юрским сложились теплые дружеские отношения.

Кстати, история про интеллигента Груздева основана на реальных событиях. В основу этого сюжета легла история кандидата медицинских наук Евгения Миркина, которого также обвиняли в преступлении, которого он не совершал, а именно в убийстве собственной жены.

В 1944 году Евгения Миркина приговорили к смертной казни. Но уже после вынесения приговора милиционерам все же удалось найти свидетельства о невиновности Мирикна, благодаря чему доктора оправдали.

13. Сначала планировалось, что в каждой серии Владимир Высоцкий будет петь свои песни. В списке стояли «За тех, кто в МУРе», «Песня о конце войны», «Баллада о детстве» и несколько других. Но Говорухин решил, что из-за этого зрители будут видеть в Жеглове не милиционера Жеглова, а прежде всего самого Высоцкого.

14. По признанию актрисы Натальи Даниловой, сыгравшей Варю Синичкину, ей особенно тяжело далась сцена, где она берет на руки младенца-подкидыша. Дело в том, что в свое время из-за врачебной ошибки Даниловой пришлось сделать аборт, после чего она больше никогда не могла иметь детей.

Во время съемки данной сцены у актрисы даже случались истерики. Но благодаря поддержке коллег, она смогла справиться и отыграть эту сцену.

15. В оригинальном романе "Эра милосердия" Варя Синичкина погибала. Точно такой же финал изначально был задуман и для ее киношной версии. Но худсовет запретил убивать Синичкину, так как это слишком сильно бы отразилось на эмоциональном настрое зрителей. Поэтому решено было оставить Синичкину в живых. Более того, по новому сюжету она забрала подкидыша из детского дома.

16. Роль одного из членов банды сыграл малоизвестный актер Владимир Жариков. Но самое интересное, что он не только сыграл злодея, но и исполнял все трюки. Помните сцену, когда машина сбивает регулировщицу? На самом деле в тот момент в образе регулировщицы был Жариков. Также, именно он выпадает из окна ресторана, разбивая своим телом стекло в образе официантки.

10 мая 2024 года (буквально на днях) Владимира Жарикова не стало. На момент смерти ему было 85 лет.

17. Владимир Высоцкий и Иван Бортник были настоящими друзьями, поэтому Высоцкий изначально предлагал своего друга на роль Шарапова. Но так как кандидатура Конкина была уже утверждена, то ему предложили хоть и небольшую, но очень яркую роль "Промокашки".

Зрители настолько впечатлились игрой актера, что многие были просто уверены, что Бортник и в самом деле сидел в тюрьме. Сам же Иван Бортник в тюрьме не сидел, но в детстве он жил в районе, где многие местные в свое время сидели в местах не столь отдаленных. Именно от них он и взял манеру для своего персонажа. В итоге образ "Промокашки" получился настолько достоверным, что замглавы МВД, являющийся одновременно консультантом фильма, велел убрать некоторые сцены, так как боялся, что многие начнут копировать этот образ и перейдут на блатной жаргон.

Одной из самых тяжелых сцен для Станислава Говорухина оказался момент сдачи банды. Ее прогоняли несколько раз — и все равно она получалась безжизненной и тусклой. В конце концов режиссер отчаялся и сказал актерам, чтобы они импровизировали, так как у него самого уже никаких идей не осталось. Первым сориентировался Иван Бортник, который и так постоянно пытался сделать своего героя Промокашку как можно более ярким и запоминающимся. Он истерически завопил «А на этой скамье, на скамье подсудимых», плюнул в лицо Жеглову и кинулся на охрану. В массовой съемке были заняты настоящие милиционеры. Их замешательство длилось буквально секунду, а потом они бросились на актера и заломили ему руки. Бортник завопил снова — теперь уже от боли, а все, кто был на площадке, кинулись его отбивать. Потом милиционеры долго извинялись: они были полностью уверены, что это какой-то мерзкий криминальный тип, которого для достоверности позвали на съемки. Эту сцену частично обрезала цензура: нехорошо позволять бандитам плевать в лицо МУРовцу.

18. Из-за того, что на улицах Москвы то и дело мелькали атрибуты 70-х годов, будь то автомобили или люди, многие уличные сцены приходилось снимать поздней ночью, на рассвете или в закоулках, где улицы не такие оживленные. Правда, в некоторых сценах мы все равно можем увидеть некоторые вещи из 70-х, например телефонная будка.

19. Помните момент, когда "Промокашка" рисовал силуэт черной кошки? На самом деле еще до начала съемок сам Станислав Говорухин нарисовал контуры кошки, а Ивану Бортнику требовалось лишь обвести эти самые контуры.

20. Ни Владимир Высоцкий, ни Леонид Куравлев, сыгравший "Копченого", не умели толком играть в бильярд. Так, на уровне любителя. Поэтому для сцены в бильярдной был приглашен серебряный призер СССР по игре в бильярд Владимир Иванов. Именно его руки мы и видим в кадре. И кстати, данную сцену снимали первой.

Но все был снят один момент, где именно Владимир Высоцкий забивает шар в лузу. Правда, ничего сложного в таком ударе конечно же не было.

21. После успеха фильма в Москве (на Петровке, 38) был установлен памятник Глебу Жеглову и Володе Шарапову.

22. В сцене в ресторане, которую снимали в гостинице "Центральная", на заднем плане можно заметить саксофониста, роль которого исполнил никому неизвестный на тот момент Сергей Мазаев - будущий лидер группы "Моральный кодекс".

Как рассказывал сам музыкант, в то время он находился на службе в армии. Но вдруг с ним связался друг, который предложил ему сняться в роли музыканта, постояв с саксофоном. Данную сцену планировалось снимать две ночи, а самому музыканту обещали по 13 рублей за ночь. Пришлось идти в самоволку.

23. Изначально, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич планировал взять Высоцкого на роль "Д'Артаньяна", который начали снимать примерно в то же время. Но Высоцкий был вынужден отказаться, так как уже согласился на роль Глеба Жеглова. Хотя, довольно странное решение. 18-летнего Д'Артаньяна итак сыграл 30-летний Боярский, а Высоцкому на тот момент и вовсе было уже 40 лет.

24. Кстати, в фильме был замечен еще один интересный и известный "актер" - трамвай. Именно этот трамвай вы могли видеть в таких фильмах как "Холодное лето 53-го", "Покровские ворота", "Законный брак" и "Мастер и Маргарита".

25. Сцену погони за Фоксом снимали аж 20 дней, из которых 14 заняла подготовка. Это и понятно — по сценарию грузовик должен был пробить перила моста и рухнуть в реку. Для консультаций пригласили двух бывалых гонщиков, которые заявили: трюк выполнить нельзя, все убьются. И все же каскадеры Владимир Жариков и Олег Федулов, которые работали на фильме, были уверены, что у них все получится. И вот в день съемок машина разгоняется, сносит парапет, летит в воду — и рушится туда не днищем, как предполагалось, а крышей кузова.

Внутри — два человека, без страховочных ремней, на дне кузова тяжеленная плита, которая должна была обеспечить правильное падение, дно реки совсем мелкое. Сорок секунд на воде не было никакого движения, за это время киношники на берегу едва не поседели. Потом каскадеры всплыли. От удара машина плотно ушла в ил, двери заклинило, и им с трудом удалось выбраться наружу. Все облегченно выдохнули.

А потом оказалось, что камера, которая снимала падение крупным планом, не сработала — поэтому в фильме мы видим только куда менее эффектный общий план. А ведь Жариков и Федулов ради этого кадра даже давали Говорухину расписку:

«За наши жизни и здоровье киногруппа ответственности не несет».

Высоцкий на тех съемках тоже травмировался. Момент, когда он выбивает окно для стрельбы по бандитам, снимали отдельно. Стекло было толщиной в 6 мм, Высоцкий саданул по нему от души — и распорол руку от мизинца до запястья. В общем пожаре съемки никто не обратил на это внимания, но, когда крикнули «Стоп, снято!», все сидение машины было залито кровью.

11 ноября 1979 года, в день милиции, «Место встречи изменить нельзя» вышел на экраны. Уже во время второй серии оказалось, что люди не выходят на улицы и устраивают рабочие перерывы — лишь бы посмотреть. Фактически на время показа жизнь останавливалась. Очень быстро ушли в народ и стали крылатыми реплики героев. Несмотря на это, у картины не было ни единой награды. Во время Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов в Ереване в 1980 году было больше премий, чем номинантов — и все-таки «Место встречи» не получило ни одной. Только в 1987-м Владимиру Высоцкому посмертно дали за роль Жеглова Государственную премию СССР.

Этот день в истории. "Ну и рожа у тебя..."

Когда в 1979 году вышел этот фильм, города Советского Союза пустели пять вечеров подряд — все смотрели «Место встречи изменить нельзя». Десятки цитат сразу ушли в народ, а главных героев, Глеба Жеглова и Володю Шарапова, полюбила вся страна.

Ровно 46 лет назад 10 мая 1978 года в Одессе начались съёмки фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

Подписывайся на нашу группу - https://t.me/timesdays

Сериал был завершён в 1979 году и впервые показан на День милиции, собрав миллионные аудитории. Он полюбился не только работникам уголовного розыска, но и простым гражданам, переживающих за судьбы честных работников охраны правопорядка. Диалоги героев сразу же разошлись на цитаты – "Ну и рожа у тебя, Шарапов!" или "Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!".

В последний момент «Место встречи изменить нельзя» едва не запретили к показу. Умер консультант картины от МВД генерал-лейтенант Константин Никитин. Пришедший на его место высокий чин от показанного несколько ошалел и заявил, что все это показывать нельзя:

«Ваш Жеглов похож на урку! Посмотрите на этого вашего Промокашку — если это выпустить, завтра в каждой подворотне таких десяток появится! Вы что, хотите советским людям показывать воров и проституток?».

Фильм не приняли, но тут подошло время Дня милиции — и на Центральном телевидении сообщили в МВД, что к празднику у них есть ровно одна картина.

11 ноября 1979 года «Место встречи изменить нельзя» вышел на экраны. Уже во время второй серии оказалось, что люди не выходят на улицы и устраивают рабочие перерывы — лишь бы посмотреть. Фактически на время показа жизнь останавливалась. Несмотря на это, у картины не было ни единой награды. И всё-таки только в 1987-м Владимиру Высоцкому посмертно дали за роль Жеглова Государственную премию СССР.