Фригийский колпак

Фригия - древнее государство в Малой Азии (современная Турция).

Фригийский колпак (также фракийский) — головной убор древних фригийцев , мягкий закруглённый колпак со свисающим вперёд верхом; часто снабжался двумя клапанами на ушах.

Встречается на многих древних статуях.

Этот головной убор был в употреблении у племён в древности населявших Фракию, Дакию, Далмацию (территории востока Балканского полуострова, Греции, Турции, современных Румынии, Молдавии, Украины и частично Болгарии, Хорватии, Черногории).

В Древнем Риме головной убор назывался пилеус.

Он был круглым или островерхим и изготовлялся из войлока, меха или шерсти, изначально — бедренная часть шкуры животного, завязанная или зашитая с узкой стороны ( именно этим можно объяснить форму колпака),

Такую шапку в Греции и Риме носили обыкновенно ремесленники и другие свободные простолюдины, то есть раб, получив свободу, получал и право носить такой колпак.

На монете Брута после убийства Цезаря пилеус ( pileus) изображён на реверсе.

Во время восстаний в Риме pileus, поднятый на посох, мог служить знаменем для рабов.

Изображения встречаются на некоторых древнеримских памятниках — в частности, в некоторых сюжетах на знаменитой колонне Траяна в Риме

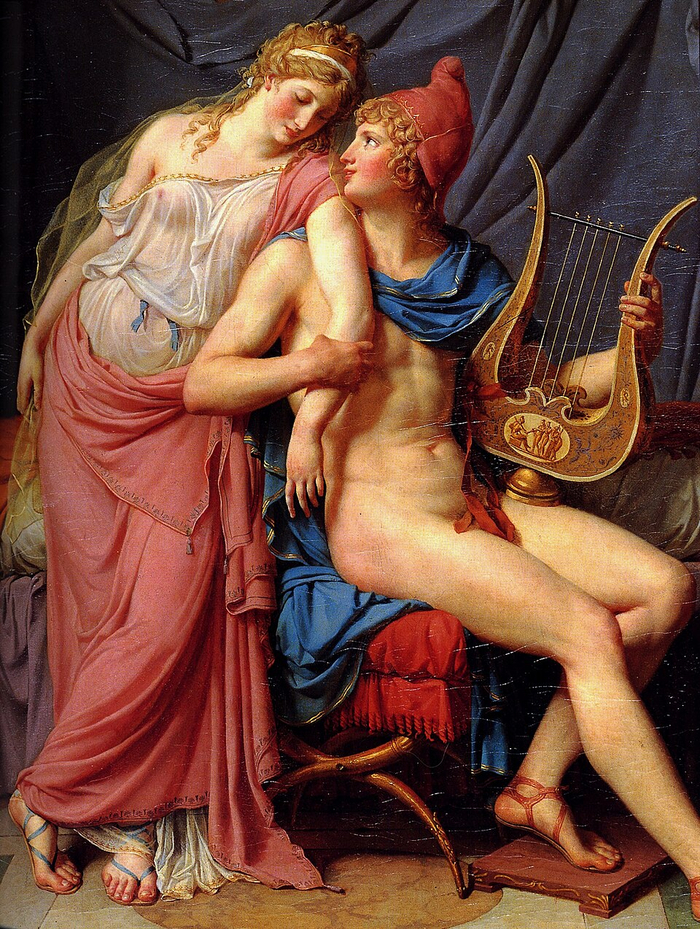

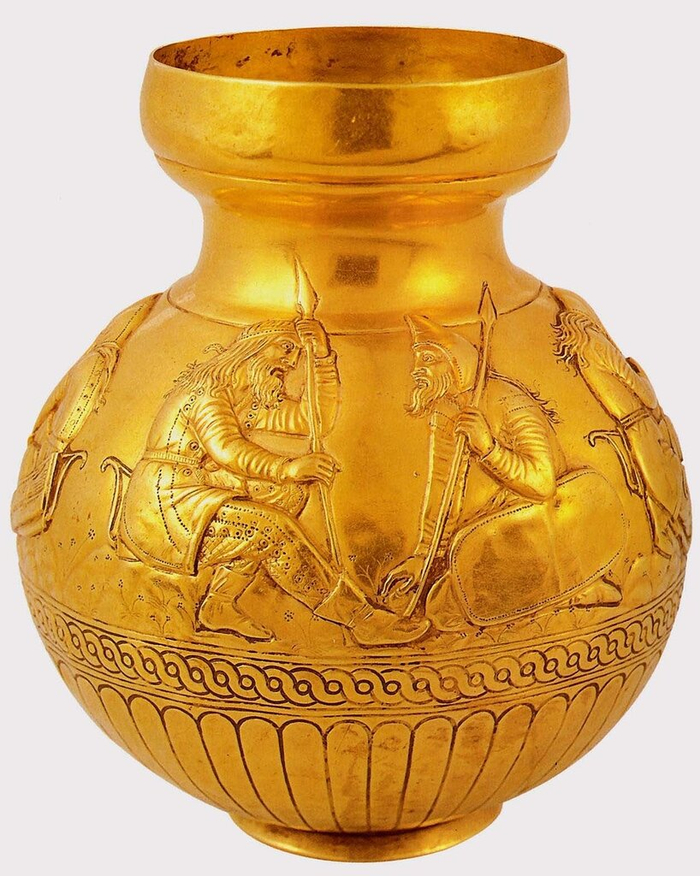

Похожие головные уборы носили киммерийцы (кочевые ираноязычные племена), скифы.

Их можно видеть на изображениях скифов, на разных изделиях - на гривнах (выполеннных греческими мастерами), на чашах.

Колпак послужил образцом для шапочки якобинцев во время Великой Французской революции .

Ни фригийский колпак, ни pileus не были обязательно красными.

Почему колпак как символ революции (bonnet rouge) приобрёл этот цвет, точно не известно. Очевидно, некоторое время он был головным убором каторжников на галерах. (запрещён для ношения ими декретом 23 сентября 1793).

Общепринятым символом революции он стал не сразу: 19 марта 1792 в Якобинском клубе было прочтено письмо мэра Парижа, осуждавшего ношение красного колпака.

19 июня 1792 в клубе снова вспомнили запрет, но уже на следующий день во время захвата Тюильри король был вынужден надеть красный колпак, поданный ему на пике.

На знаменитой картине Делакруа "Свобода на баррикадах" («Свобода, ведущая народ 28 июля 1830 года») он украшает голову Свободы.

Марианна, национальный символ Франции, изображается в виде девушки во фригийском колпаке.

Марианна — это олицетворение Французской республики и символ Франции, возникший во время Французской революции. Она воплощает свободу, равенство и братство, изображается в фригийском колпаке — древнем символе освобожденных рабов.

Марианна присутствует на государственных печатях, марках и в официальных учреждениях, а ее образ ежегодно выбирается из известных француженок, передавая дух времени.

Эти маленькие фригийские колпачки – талисманы Олимпийских Игр-2024.

Фригийский колпак можно часто встретить в символике Соединенных Штатов Америки.

На гербах Аргентины, Сальвадора, Кубы, Гаити, Никарагуа,Боливии и Колумбии.

На флаге Парагвая.

Курхарс, или Чугул — оригинальный ингушский традиционный женский головной убор.

Являлся атрибутом парадной, выходной одежды ингушских девушек и надевались во время праздников и «выхода в свет» и был очень дорогим.

Стоил он от 5 до 15 коров (в зависимости от исполнения). Войлочная основа дорогих курхарсов пропитывалась специальным растительным клеем, чтобы войлок долго держал форму,

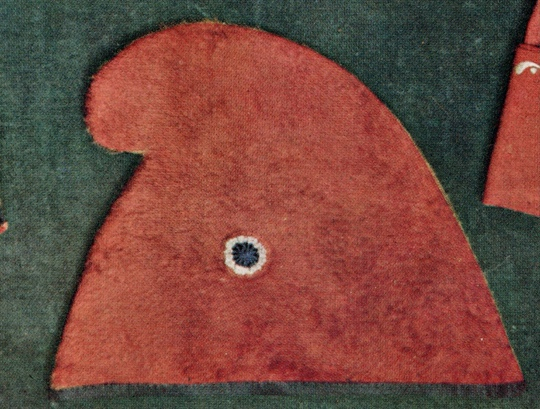

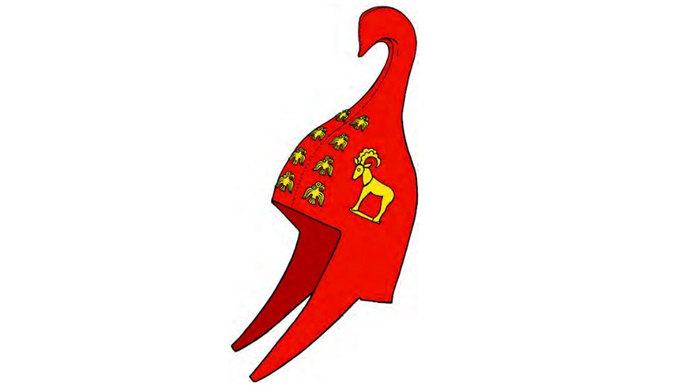

Курхарсы изготовлялись из войлока или плотного сукна и представляли собой высокие колпаки в виде конька с изогнутым вперёд и раздвоенным концом («хохолком»)

Впервые упомянут в 30-х гг. XVII в. в статейном списке русских послов, описывающих свой маршрут через ингушские земли в Грузию.

Исследователями курхарс рассматривается в исторической и культурной взаимосвязи с женским головным убором древних фригийцев.

Множество экземпляров курхарсов были обнаружены во время экспедиций Ингушского научно-исследовательского института в нагорной полосе Ингушетии с конца 20-х гг. и вплоть до 1941 г. включительно, в которых принимал участие профессор Семенов Л. П. В своих статьях он пишет:

«Нередко встречается особого рода головной убор — подобие изогнутого рога, суживающегося кверху и загибающегося спереди; он сделан из тонкого войлока, обтянут красной тканью, украшен перекрещивающейся перевязью и круглой выпуклой серебряной бляхой; старинное название такого убора — «курхарс».

Находки поразили ученых не только своей многочисленностью, но и богатой отделкой, в которой использовались как местные материалы, так и очень дорогие импортные ткани (шелк, полушелк, атлас, бархат,парча) иранского, китайского, египетского, сирийского, российского производства. «Курхарсы» были изготовлены с применением золотого и серебряного шитья и использованием различных материалов: войлока, кожи, бисера, бусин, раковин, серебряных блях.

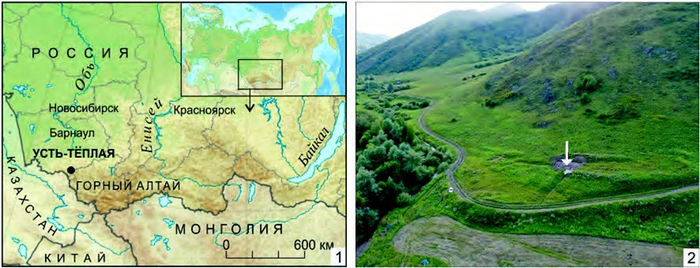

В 1996 году в Чарышском районе Алтайского края во время строительства дороги случайно обнаружили древний разновременной могильник, получивший название Усть-Тёплая.

Самые ранние погребения этого памятника относятся к афанасьевской археологической культуре, появившейся на юге Сибири во второй половине IV тысячелетия до нашей эры.

Под курганом номер 22, насыпь которого достигала в диаметре 6,5 метра, исследователи обнаружили непотревоженную могилу мужчины 25-30 лет с высоким социальным статусом. Вместе с ним в погребении находились лошадь, керамика, покрытая золотой фольгой бронзовая гривна, вотивный бронзовый кинжал и железный нож.

Кроме того, рядом с черепом пазырыкца археологи обнаружили остатки изготовленного из войлока головного убора, от которого до наших дней сохранился только органический тлен. В передней части убор украшали восемь бляшек, изготовленных в форме орлов из бронзового листка и покрытых золотой фольгой, а рядом лежала фигурка копытного животного.

Пазырыкские курганы — это скифские погребальные памятники VI-III веков до н.э. на Алтае, известные своими "ледяными могилами", сохранившими до наших дней хрупкие органические материалы благодаря вечной мерзлоте. Из этих курганов были извлечены уникальные артефакты, такие как войлочные ковры (в том числе самый древний в мире ворсовый ковер), повозки и мумифицированные останки, что позволило изучить культуру и быт ранних кочевников

Подобные артефакты, обнаруженные на юго-востоке Алтая, датируются IV — началом III века до нашей эры и встречаются только в погребениях, совершенных по классическому пазырыкскому обряду.

последний материал взяла здесь -

остальной материал взяла везде