Изобретение и инновация (10)

Заканчиваем знакомиться с книжкой Вацлава Смила.

Предыдущие части выложены в серии.

Техно-оптимизм, преувеличения и реальные ожидания

Как видим, наука и техника не дают нам гарантий успеха. Но мы не хотим учиться на неудачах, а пресса регулярно кормит нас всё новыми обещаниями. Автор называет сложившееся положение дел «обществом постфактум». Нас кормили сказками про колонизацию Марса с 2022 года, чудеса слияния мозга и компьютера, вездесущие самодвижущиеся автомобили к 2020 году, полную замену бензиновых и дизельных авто к 2025, повсеместную медицинскую диагностику с помощью искусственного интеллекта. Ничего из этого не сбылось. А как насчёт жизни в Метавселенной, генной инженерии человека или выращивания одежды на заказ? Этот список несбывшихся мечтаний можно долго продолжать.

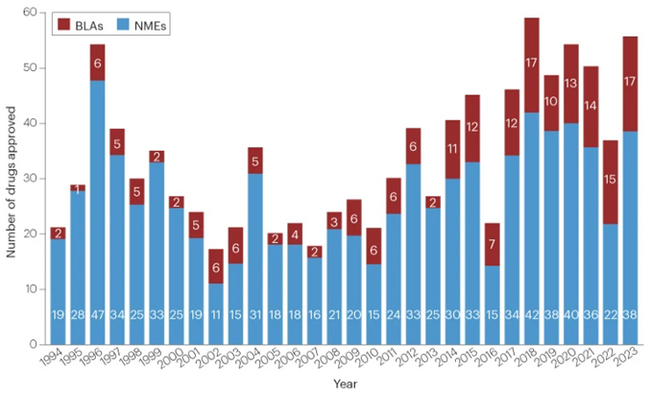

Автор посвятил несколько абзацев трём важным категориям. Первая из них – разработка новых лекарств. Исследования научных статей показали, что 40% сообщений содержали преувеличения, а в их продолжениях преувеличений уже 60%. По факту резкого роста в получении одобрений новых препаратов не было, начиная с пятидесятых годов. Недавний скромный рост можно объяснить прогрессом выделения веществ из природного сырья (BLA). У химиков с их NME ускорение плохо заметно.

Авиация тоже не радует нас обещанными прорывами. А обещали массы малых электрических самолётов на региональных линиях к 2022 году. Ни одного испытательного полёта на момент выхода книжки. Гибридный самолёт обещали произвести в Embraer, но кроме картинок, от них пока ничего не видно. Две калифорнийские компании обещали самолёт на водородных ячейках к 2023 году, который будет мощнее традиционных. Автор ехидно спрашивает: неужели Боинг с Эйрбасом сами не дошли до сей блестящей идеи?

Но, конечно, самый хайп собрала тема искусственного интеллекта. Способности и цели этих технологий часто понимаются неправильно даже людьми, связанными с разработкой, в чём признаются ведущие исследователи в области. Что на данный момент действительно удалось – это внедрить рудиментарные аналитические техники в распознавании образов и способов, которые не бросаются в глаза простому смертному. Именно таким образом компьютер обыграл Каспарова в шахматы. Прогресс нейронных сетей был осложнён рядом неудач, продемонстрировавших хрупкость, предвзятость и забывчивость подобных систем. Они лишены здравого смысла и совершают элементарные арифметические ошибки. А ещё обучение этих систем требует очень большого расхода энергии. Будет очевидным прийти к выводу: наше стремление к ИИ является очень сложным процессом, успех которого видится через десятилетия и поколения, а блестящие достижения в решении некоторых несложных задач всё ещё омрачаются проблемами в гораздо большей области интеллекта, которая всё ещё не по силам компьютерной программе. Если взглянуть шире – то внушительный прогресс в микроэлектронике пока не сопровождается ускорением инновации в других отраслях.

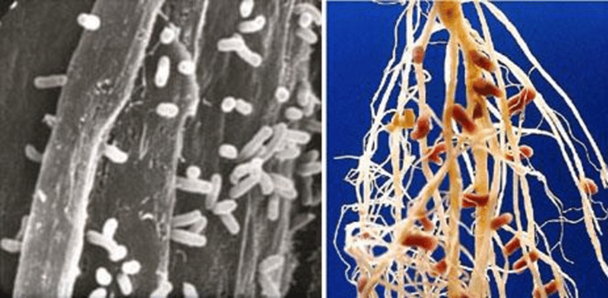

Ускорение научно-технического прогресса – миф. Укрепить его помог закон Мура и рост электронной коммерции. У нас хватает пророков сияющего технобудущего. Фанат ускорения Джоэль Мокир предсказывает новые поколения антибиотиков, новый симбиоз растения и бактерии по фиксации азота и избавление от ожирения через манипуляцию обменом веществ. Но он ещё довольно сдержан. Адепт датаизма Юваль Харари вещает про будущее безграничных изобретений, в котором всё будет познано и объяснено. Азим Ажар предрекает эру изобилия с дешёвыми энергией, едой, расчётами и прочим. Но эти хоть сроков не называют. Рэймонд Курцвейл вообще не имеет сомнений. По его данным, к 2045 году машинный интеллект обгонит человека, они сольются в единый организм и станут вечными, сделав колонизацию Вселенной посильной задачей. Знание распространится по ней со скоростью света.

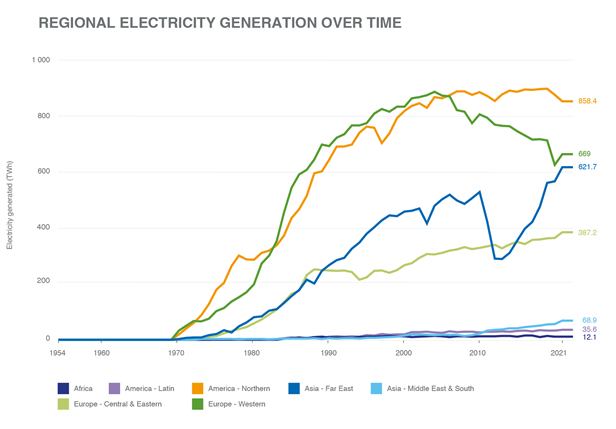

Как бы не так. В наши дни под угрозой старый добрый закон Мура. Ощутимо замедлился рост максимальной вычислительной способности процессоров. Если в прошлом веке прибавляли 52% ежегодно, то потом скатились до 23%, а с 2015 по 2018 годы вообще до 4%. Экспонента остаётся в прошлом, добро пожаловать S-кривая. То же самое следует сказать и о других областях: компьютеризации, продовольственном обеспечении и экономическом росте вообще. С начала прошлого века энергетическая плотность батарей выросла в 12 раз. Это примерно по 2% в год. И даже если мы с сегодня на завтра поднимем её на порядок, то всё равно она останется вчетверо хуже, чем у керосина. Короче, не дождаться нам реактивных лайнеров на батарейках. Многие указывают на удешевление солнечных батарей, но если учесть не только батарею, но всю её обвязку, а также вывод её из эксплуатации, картина станет не столь радужной. Если бы всё было так хорошо, как представляется, страны-лидеры в генерации из возобновляемых источников (Дания, Ирландия и Германия) не имели бы самую дорогую электроэнергию в Евросоюзе. Но кого это волнует...

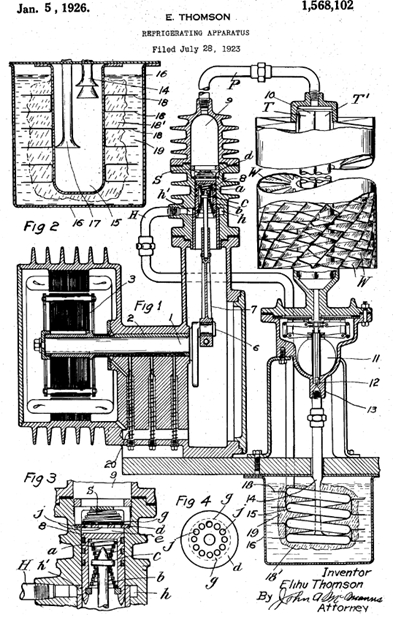

Если оглядеться, самым продуктивным в плане полезной инновации десятилетием были 1880-е годы с их новаторскими материалами, процессами и машинами. Велосипед, кассовый аппарат, шариковая ручка и антиперспирант служат демонстрацией далеко не самых важных изобретений того времени. Ведь есть электростанции, двигатели, трансформаторы, трамваи, лампочки, наконец. Есть двигатель внутреннего сгорания, есть радио. Вот когда было ускорение!

Прогресс шагает малыми шажками, и микропроцессоры – редкое исключение. Ещё в 1971 году президент США Ричард Никсон объявил войну раку. Полвека прошло – а конца не видно, тем более, что болезнь имеет более сотни различных видов. В 2003 году директор Национального института рака призвал избавиться от рака к 2015 году, а уже Обама говорил о лекарстве «в наше время». Проблема здесь не в деньгах, а в научном понимании развития, наследования и прогресса болезни. А это долгое дело, хоть и настраивающее нас на осторожный оптимизм. Мы продвинулись в понимании онкогенеза, получили вакцины против вируса папилломы, мобилизуем иммунитет человека для ограничения роста метастазов, а также имеем моноклональные антитела для борьбы с меланомой и другими видами рака. Мы расширили раннюю диагностику. Но, несмотря на утроение процента выживания у больных раком поджелудочной железы, он составляет всего 9% за пять лет. Байден не остался вне рядов воинов, провозгласив в 2022 году новый «лунный выстрел». Его администрация ставит целью уполовинить смертность в ближайшую четверть века. В то же время смертность от передоза выросла более, чем вдвое, за шесть лет, достигнув 98 тысяч в год. А от всех видов рака – 320 тысяч. Где найдёшь, где потеряешь...

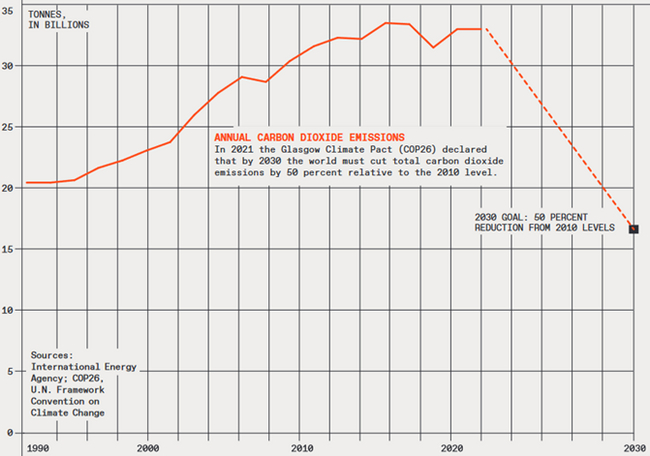

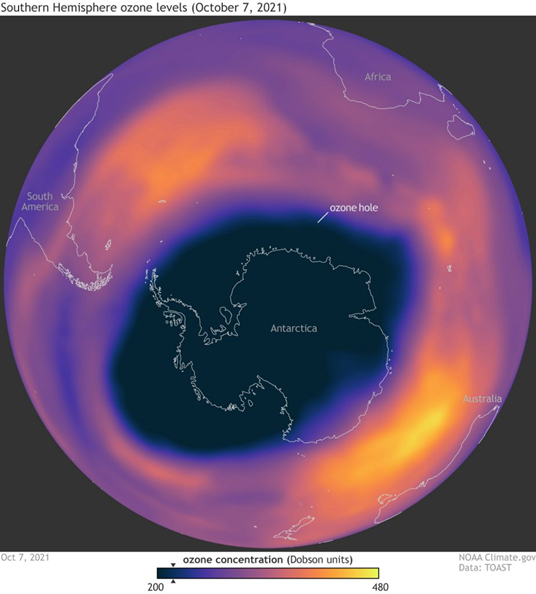

Последняя тема, которой коснулся автор – декарбонизация в целях борьбы с изменением климата. Все громкие цели, провозглашаемые политиками на глобальных встречах – пустые декларации. Невозможно снизить сжигание углерода на 45% до 2030 года, как нельзя достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Это же элементарно считается. В 2000 году ископаемое сырьё давало 87% первичной энергии в мире, в 2020 году цифра упала до 83%. Это по 0,2% в год. Уйти в ноль за три десятка лет – это снимать по 2,75% ежегодно или в 14 раз быстрее. В ноябре 2021 года была поставлена смелая цель по снижению эмиссии углекислого газа наполовину к 2030 году. В течение девяти лет, начиная с 2022, мы должны снижать на полтора миллиарда тонн ежегодно. Давайте предположим, что все сектора промышленности будут снижать пропорционально. В 2019 году в мире выплавлялось 1,28 миллиарда тонн чугуна, из которого получалось 72% мировой стали. К 2022 году не было построено ни одного коммерческого завода по выплавке на водороде, а не на угле. Этот весь водород ещё надо произвести с помощью не существующего на данное время электролиза в рамках «зелёной» электроэнергии. И как построить это всё это, чтобы произвести полмиллиарда тонн чугуна к 2030 году? Как произведём 520 миллионов новых электроавто? По 63 миллиона в год, что ли? Да это больше глобального автопроизводства 2019 года! Или возьмём авиацию. Как можно снизить расход керосина на 40% за девять лет, если батареи вмещают в 40 раз меньше энергии, чем керосин, а в воздухе нет ни одного водородного самолёта (и вряд ли увидим до 2040 года)? А ведь нужно до 2030 года кровь из носу посадить 10 тысяч керосиновых лайнеров.

Можно просто нарисовать предполагаемый график, чтобы убедиться в нереальности этой цели. Что, кстати, и сделал наш автор:

Совершенно неизбежно они, эти цели, не будут достигнуты. Развитые страны смогут пройти дальше по этому пути, но всё равно недостаточно далеко. Более того, всё стремление к декарбонизации будет частично обесценено тем, что вся эта новая техника должна быть построена с опорой на ископаемый углерод, будь то топливо, сырьё или смазка. Полная декарбонизация потребует много десятилетий постепенного прогресса, в течение которых мы обречены на сжигание угля, нефти и газа.

Нет, ребята, всё не так просто. В мире есть достойные цели, достичь которые будет легче. Например, снизить неравенство. Давайте накормим голодных до того, как поднимем в воздух новый сверхзвуковой лайнер. Для этого понадобится дешёвое и эффективное водоснабжение, установки опреснения воды. Нужны высокие урожаи. Нужно улучшение энергоснабжения беднейших стран. И главное, для этого не столько нужны изобретения, сколько инновация, которая бы расширила географию их полезности и снизила издержки. Мы прекрасно знаем, что можно сделать для этого с тем, что уже имеем в своём распоряжении.

Автор считает себя реалистом и знает, что ресурсы для изобретений и инноваций всегда распределяются не по балансу сравнительной полезности. Новые материалы, продукты, процессы будут непременно изобретаться. И непременно мы снова будем совершать ошибки, тянуть одеяло на себя и обманываться в своих надеждах. Ничто не ново под солнцем.

Хороший автор Смил, жаль только что лет ему много. Его здравомыслия очень не хватает в наше время. Могу полностью подписаться под его критикой планов по декарбонизации, но на практике сегодня его мало кто слушает. Что касается ускорения научно-технического процесса, то, боюсь, нам нужно сегодня стараться избежать его замедления. Особенно это будет становиться заметным в процессе сворачивания глобализации, что неизбежно приведёт к росту издержек и снижению окупаемости проектов.