Закон и медицина. Убийство матерями младенцев в Англии

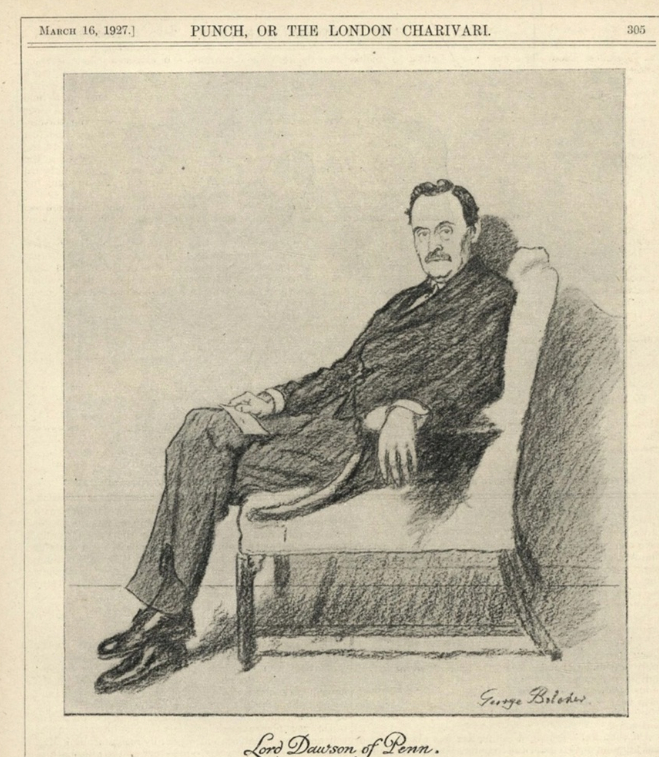

В декабре 1938 году в Англии был принят закон, который вызывал очень серьёзное обсуждение. Отдельные критики были в ярости и считали, что государство дало женщинам карт-бланш на убийство собственных новорожденных детей, ведь их больше за это не казнили! Ещё больше возмущения вызывало то, что законопроект предложил медик, правда, совсем не простой. Автором закона стал Бертран Доусон, 1-й виконт Доусон Пеннский, он был политиком, врачом британской королевской семьи и достаточно широко известен тем, что провёл эвтаназию (без согласия пациента) правителя Британии, Георга Пятого, в 1936 году, причём вопрос о том, «а не убил ли он правителя намеренно» стоит до сих пор, но речь сейчас о том, как этот уважаемый человек «разрешил» женщинам убивать собственных детей.

Прежде чем мы погрузимся в проблему, я немного раскрою исторический контекст. В Великобритании в 1930-е годы за детоубийство основным наказанием была смертная казнь. Распространялось это наказание и на матерей, которые убили собственных детей, но с одним исключением. В 1922 году был принят «закон об инфантициде», который смягчал наказание для матерей, убивших собственных новорожденных детей из-за помутнения рассудка. При этом, женщина, убившая собственного ребёнка, получала очень серьёзное наказание: «Guilty but insane» - «Виновна, но невменяема». И женщины с таким вердиктом уезжали в психиатрическую больницу на совершенно неопределённый срок.

Нужно подчеркнуть, с учётом времени такой подход был достаточно гуманистическим, но он не успевал за развитием общемировых идей просвещения. О том, что действующий закон плох, говорили на протяжении практически всего межвоенного периода, так что появился закон 1938 года «не на пустом месте». Очень серьёзный резонанс вызвало дело Бренды Хейл, суть которого кратко передам:

В мае 1936 года трагедия на ферме в Хартфордшире потрясла Британию: 26-летняя Бренда Хейл перерезала горло своему трехнедельному сыну и попыталась покончить с собой, оставив записку, что хочет умереть. Попытка суицида была настоящей, но неудавшейся. На суде в июле её защита настаивала на послеродовом психозе, а авторитетный врач лорд Доусон (наш герой) свидетельствовал, что Хейл не осознавала действий из-за психического срыва, вызванного родами. Судья Трэверс Хамфри столкнулся с пробелом в Законе об инфантициде 1922 года, не определявшем четко возраст "новорожденного" (ребёнку было 22 дня на момент убийства, а стандартный младенец считался таковым до 21 дня включительно). Хейл по итогу направили в психиатрическую лечебницу без конкретного срока. Это дело вызывало весьма серьёзный резонанс, его нельзя было «справедливо» решить с учётом законодательных норм того времени. И обществу это стало совершенно очевидно, в первую очередь из-за крайне высокого статуса лорда Доусона (как политика и врача).

Сейчас, когда вы больше понимаете ситуацию в Англии, я кратко опишу суть того, что предлагал новый закон, и мы обратим внимание на аргументы «за» и «против».

Суть закона 1938 года, на самом деле, была достаточно проста, однако, возможные изменения пори его принятии были бы воистину глобальны. В первую очередь, если мать убивает собственного ребёнка возрастом до одного года, её судят не за убийство, а за отдельное преступление — детоубийство (infanticide).

Такая трактовка возможна при условии, что в момент убийства у матери было нарушено психическое состояние. Это нарушение должно было быть последствием родов или последствием кормления грудью. Последний момент был особенно важен, т.к. ранее период кормления ребёнка грудью не давал возможности применять более мягкое наказание. Фактически, на уровне закона устанавливалось, что временные проблемы с психикой действительно могут возникать в следствии и рождения, и выкармливания ребёнка, причём проблемы именно временные, а не постоянные. Это должно было снять с такой матери вечное и несмываемое клеймо.

Аргументацию «за» введение этого закона можно разделить на 3 категории: медицинскую, юридическую и социальную.

С точки зрения медицины было три ключевых аргумента:

1. наличие психических последствий у родов (сюда относили спутанность сознания, меланхолию, суицидальные наклонности в первые дни/недели после родов);2. психические последствия лактации (истощение, импульсивность, изнурение моральное и физическое, обострение всех проблем в случае недостаточного питания);.3. Общее нарушение «баланса ума» (disturbance of mind), это, говоря современным языком, временное помутнение рассудка, из-за которого человек не может нести полную ответственность за свои действия.Ключевой и важнейший аргумент со стороны медицинского сообщества заключался в том, что это очень серьёзное, но временное состояние, это не просто обострение постоянного психического расстройства у женщины. Медики при этом подчёркивали, что роды и кормление ребёнка — крайне серьёзный стрессовый фактор для женщины. Важно уточнить, в ситуации детоубийства медиков привлекали в судебному делу в Англии уже сотню лет, поэтому практика учёта медицинских аспектов была достаточно серьёзной, но (!), при этом, решение всё равно принимал суд, в том числе и суд присяжных, для которых решение привлечённого врача никоим образом не являлось законом и они вполне могли его просто проигнорировать.

Блок социальных аргументов заключался в том, что сам факт детоубийства – трагедия для матери не меньшая, чем для окружающих. В период 1922-1936 годов было несколько достаточно серьёзных дел, в которых матери, совершившие такое убийство, пытались покончить с собой после убийства ребёнка. При этом, мы сейчас говорим не о каких-то нищенках, которым нечего было есть, а именно о женщинах с положительными характеристиками в обществе. Кроме того, в тот момент была распространена практика, когда таких женщин приговаривали к смертной казни, а потом милостиво изменяли приговор, но при этом сам факт приговора женщины к смерти существовал и причинял дополнительные страдания. Кроме того, эти женщины до суда содержались в тюрьме даже в тех случаях, когда им очевидно нужна была психиатрическая помощь. Чуть-чуть забегая вперёд, именно этот блок аргументов имел самое большое значение, ведь в этот момент рождение ребёнка считалось «гражданским долгом» женщин, особенно в условиях межвоенного времени, когда в Англии вопрос деторождения стоял просто до ужаса остро.

Чисто юридические аргументы были достаточно кратки. В первую очередь, в предыдущем законе слово «новорожденный» не имело никакого уточнения, и это вызывало колоссальные проблемы и споры в судах, эту неточность требовали убрать практически все заинтересованные лица. Кроме того, суд — это не только место, где выносят приговоры, но и место, в котором восстанавливается справедливость. Считалось справедливым смягчить наказание для женщины, которая также пострадала во время своего вольно/невольного поступка. Кроме того, сложившаяся практика судебных дел говорила о том, что судьи систематически выносят более мягкий приговор, когда это возможно, т.е. уточнение закона не меняло устоявшуюся традицию, скорее, её систематизировала и минимизировала проблемы суда присяжных, где эмоциональный аспект играет куда большее значение.

Сам лорд Доусон систематизировал эти аргументы и представил своё обобщённое видение проблемы в виде законопроекта в 1936 году, который с совсем незначительными изменениями был принят в 1937 году. Важно уточнить, что в этот момент уровень жизни в Великобритании весьма серьёзно падал, что тоже оказывало влияние на психическое состояние населения. Это тоже сэр Доусон не забыл подчеркнуть.

Аргументы против этого закона были тоже достаточно серьёзными. Некоторые из них смогут вас удивить.

Самым главным и самым разумным юридическим аргументом стало опасение, того что новый закон будет использоваться для сокрытия преступлений и избавлению от неугодных детей. Этот аргумент выдвинул человек на должности аналогичной генеральному прокурору, и этот аргумент поддержало правительство. Тут всё логично и понятно.

Столь же логично, опасение, что слишком широкое определение инфантицида как отдельного, менее серьезного преступления, подорвет принцип, что убийство ребенка является тяжким преступлением (убийством), заслуживающим сурового наказания. Тоже аргумент серьёзный.

Следующий аргумент намного интереснее. Часть юристов считала, что нет никакой необходимости уточнять суть закона, ведь... всё и так понятно. Вопрос о том, кого считать новорожденным, по их мнению, должен был решиться «work itself out» - «сам собой», т.е. ряд достаточно авторитетных юристов прямо говорили, что «суд разберётся сам». Отдельные видные юристы своего времени даже прямо говорили, что все новации — просто излишества.

Действующий лорд-канцлер открыто выразил собственное презрение к законопроекту, называя его «очевидно глупым законом», считая его ненужным, но при этом он прямо подчеркнул, что сейчас нет никакой возможности открыто заблокировать этот закон по политическим причинам.

Представители медицинского сообщества тоже не были едины, и встречались контраргументы о том, что проблемы женщин не могут быть вызваны только (особое внимание на это слово) родами или только кормлением грудью, соответственно, сам закон не может быть принят в таком виде. Психиатрами ставилась под сомнение сама связь между лактацией/поздним послеродовым периодом и специфическим психическим состоянием, приводящим к убийству, особенно спустя много месяцев после родов.

Весьма серьёзно ставился вопрос о неравенстве перед законом. Например, почему отец, который убивает своего ребёнка, оказывается в иной ситуации. Аргумент весьма рациональный, правда, не совсем понятно, почему это был аргумент против закона для матери, а не в пользу аналогичного закона для отцов или иных родственников, которые тоже находятся в серьёзном стрессе (правда, почему-то эти критики игнорировали чисто физиологические аспекты беременности и тд.).

Ну и ряд критиков (таких, как, к примеру, Гилберт Франкау, не очень известный у нас человек, но активный политический писатель в межвоенное время, я когда-то про него напишу отдельно), в принципе выступал против любого смягчения наказаний для женщин, т.к. считалось, что это смягчит всю систему наказания, а это недопустимо как факт. Не забывайте, уважаемые читатели, речь о межвоенном периоде, для европейского общества это сложнейшее время, время многих социальных словом. Тяга к «сильной центральной власти и жёсткой руке» была очень серьёзной, в том числе и в Англии.

Принятие закона было непростым. Как я уже писал, — официальные лица выступили явно против, однако под давлением общественного мнения, возмущённого такими случаями, как дело Бренды Хейл, и активной поддержкой законопроекта в Палате лордов (включая юристов и духовенство), власти заняли невероятно удобную позицию невмешательства. Максвелл, например, признавал, что политически выгоднее избегать "зрелища приговора к смерти бедствующей матери", чем бороться с гипотетическими злоупотреблениями. В итоге правительство, не желая открыто конфликтовать с общественностью и парламентом, позволило закону пройти, но без энтузиазма, рассматривая это как уступку эмоциям, а не необходимую юридическую корректировку.

Практика применения началась сразу же. Первым случаем стало дело Дженни Дормер 1938 года. Обвиняемая - мать, страдавшая после родов от депрессии, которая усложнилась из-за страха перед войной. Она убила свою 10-недельную дочь. Благодаря новому закону, признав свою вину, она смогла получить условный срок и находилась под надзором. Суд подчеркнул, что ей необходима помощь. В деле Энни Слейтер, всего через год, судья пошёл ещё дальше — он приговорил Энни к непродолжительному тюремному заключению, но (!) с указанием на то, что обвиняемая будет находиться в тюремном госпитале на лечении, другой возможности ей помочь в тот момент не было. Закон исполнялся именно в том духе, который в него закладывался.

При этом на протяжении нескольких лет шли серьёзные споры о медицинской составляющей данного закона, но при этом не ставился под сомнение критически важный факт — что женщина, убившая в невменяемом состоянии своего ребёнка, это не главный злодей, а пострадавший и глубоко травмированный человек, которому нужно помогать. Статистика зафиксировала далеко не маленькое количество таких судебных дел с 1938 по 1948 год. Правда, даже самые строгие критики подчёркивали, что это — не негативный результат появления нового закона, просто общие условия жизни в эти годы были, мягко скажем, достаточно непростыми.

Что же в итоге?

Закон о детоубийстве 1938 года, хотя и получил одобрение прессы и экспертов, оказался не таким решительным, как ожидали. Он достиг своей главной цели: признание убийства ребенка матерью в состоянии нарушения психики, вызванного родами или кормлением грудью, особым преступлением с более мягким наказанием, ориентированным на лечение, а не на суровое возмездие. Правительство сопротивлялось, а серьёзные разногласия между врачами по вопросам закона и подходов к женскому здоровью помешали ещё большему включению медицинских моментов в судебную и правовую системы. Лорд Доусон и его сторонники смогли сделать очень серьёзный шаг, показав, что общество может и должно влиять на судебную систему, потому что закоченение и потребность в крайней судебной жестокости со временем уходит. В данном случае может показаться, что речь идёт только о юридической или только о медицинской стороне жизни общества, но на самом деле этот пример намного глубже и интереснее. Он очень хорошо показал, что система легко может отставать от современных тенденций в жизни даже в той ситуации, когда система весьма прогрессивна.

P.S. Ранее текст был опубликован в историческом сообществе Катехизис Катарсиса, он же Cat.Cat, давно известный на Пикабу, у нас там много интересного.

P.P.S. Уважаемые читатели, на пикабу очень специфичная ситуация с показом старых постов, если вам понравился этот материал предлагаю посмотреть иные мои тексты, все ссылки ведут на пикабу, а не в телеграмм-канал:

Серия о литературе, посвящённой Северу: Исповедь чукотского жителя; Гостеприимная Арктика; Экспедиция «Жаннетты»; Синсё-мару: как японец открыл Россию и создал книгу про это

Серия истории археологии: Марселино Санс де Саутуола – археолог, которому не верили; Эмиль Картальяк - человек, который принизил и возвысил Марселино Саутуола.

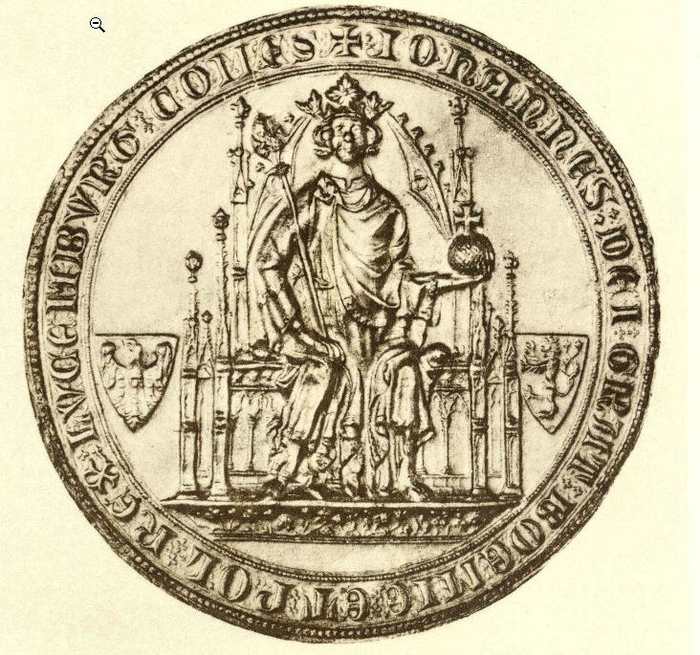

Серия "История личности": Дмитрий Ильин, герой Чесменского сражения; Безумный, храбрый и слепой король Иоганн Люксембургский; Катерина Лох - первые шаги индийских медсестёр.

Серия "История кулинарии": Форикол: карательный норвежский деликатес.; Деликатесы кухни древнего Рима: история и практика

Научпоп: Ампутация глазных стебельков заставляет креветок размножаться: как это работает?

Подписывайтесь, если вам интересен контент, он выходит постоянно и по графику: вторник, четверг - исторические тексты, суббота - неисторические.