Дикие животные

Смотрящий за косолапыми

Бурые медведи на Камчатке устроили сходку, но забыли согласовать её с этим мужиком. Пришлось переносить на другой день.

"Я же просил больше трёх не собираться!"

Дали птенцу шанс

Сегодня утром местные услышали звуки из одного из стоков, а дальше — коммунальщики открыли сток, залезли внутрь и достали маленького птенца, который просил о помощи. После этого его сразу же отнесли ветеринарам. Специалисты обнадёжили: с птенцом всё хорошо — и рекомендовали отнести его в лес.

Маленького птенца, который упал в ливневый сток, спасли в Зеленограде (Москва)

Возвращение волков в Йеллоустон привело к оживлению осин впервые за 80 лет

Впервые за 80 лет в северной части Йеллоустонского национального парка (США) появились молодые осины, достигшие высоты лесного полога. Учёные связывают это с возвращением волков, которые изменили поведение оленей и дали деревьям шанс на выживание.

Когда в начале XX века людей больше заботила защита скота, а не дикие хищники, волки в Йеллоустоне были полностью истреблены. Последствия были неожиданными: лишённые естественных врагов, лоси расплодились до 18 000 особей и начали активно поедать молодую растительность, включая осины. В 1990-х в парке практически не осталось молодых деревьев – только старые стволы без «детей».

Ситуация изменилась после возвращения серых волков в 1995 году. Хищники сократили численность лосей в 9 раз, а заодно изменили их поведение: травоядные стали избегать определённых участков, где могли стать добычей.

Как волки изменили правила игры

Новый анализ, опубликованный в журнале Forest Ecology and Management, показал, что спустя почти столетие в Йеллоустоне начали расти новые осины. Исследователи из Университета штата Орегон изучили 87 осиновых рощ и обнаружили, что в трети из них теперь растут высокие молодые деревья. Это первый зафиксированный случай появления взрослых осин в этих местах с 1940-х годов.

Особенно впечатляет рост плотности молодых деревьев – с 1998 по 2021 год она увеличилась в 152 раза. Эти осины теперь достаточно взрослые, чтобы распространяться – либо от корневой системы, либо через семена.

Кому это выгодно

Появление молодых деревьев запускает «эффект домино» в природе. Осина – ключевой вид, поддерживающий разнообразие растений и животных. Более открытая крона пропускает свет, создавая благоприятную среду для ягодных кустов, насекомых и птиц. Также это хорошая новость для бобров, которые используют осины как стройматериал и пищу.

Повысилось и количество других хищников – медведей и пум, которые, возможно, также участвуют в стабилизации экосистемы.

Не все учёные согласны

Исследование, проведенное в 2024 году учёными из Колорадского университета, показало, что влияние волков на экосистему может быть преувеличено.

По мнению исследователей, изменения в экосистемах часто требуют больше времени, чем ожидалось. Хотя волки действительно играют важную роль, их возвращение – не универсальное решение всех проблем.

Кианг - эндемик Тибетского нагорья

В апреле в Центр Воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка поступило два самца кианга, которые приехали из Оренбургского полесья. Кианги – редкие животные в зоопарках, поэтому их прибытия ждали с нетерпением, ведь в планах – формирование группы для размножения.

В Центре на экспозиции уже живут две самки Тина и Верона. Более молодой самец был размещен в вольере напротив, и его приезд "произвел фурор" среди самочек. По наступлению сезона размножения планируется объединять киангов, а пока они имеют возможность общаться на расстоянии. Это совершенно естественно, ведь в природе самцы объединяются с самками только на определённый период.

Кианги – это самые крупные дикие ослы, близкие родственники куланов. Обитают кианги в высокогорных регионах Азии. В отличие от куланов – жителей степей – о киангах известно не так много, поэтому так ценна работа с ними в зоопарках. Ведь в природе исследование этих животных крайне затруднительно, так как на протяжение веков человек так и не освоил места их обитания.

Тибетское нагорье — самое большое по площади (около 2,5 млн км²) и высочайшее (средняя высота 4877 м) нагорье мира, расположенное в Центральной Азии. Протяжённость с запада на восток 2500 км, с юга на север 1000 км. Очень разнообразно по рельефу, флоре и фауне.

На Камчатке заметили медвежонка-блондина

Матуху (самку-мать) с тремя медвежатами увидели сотрудники службы охраны заповедных территорий в ходе патрулирования Южно-Камчатского федерального заказника.

Как пояснил научный сотрудник Кроноцкого заповедника Владимир Гордиенко, бурый медвежонок со светлой шерстью — не альбинос. Это лишь отклонение от типичной окраски, а причина — изменения в образовании пигментов (меланинов). Скорее всего, с возрастом окрас шерсти этого представителя камчатской фауны потемнеет, но останется достаточно светлым.

Куда исчезли речные раки? За ними пришли 4 всадника Апокалипсиса1

Сейчас нам сложно представить, что всего 100-150 лет назад речные раки на столе были нормой. Да, где-нибудь в Петербурге они были деликатесом для среднего класса, зато в центральных губерниях, где этих самых раков и добывали, ими на регулярной основе питались и обычные крестьяне. Ну а сейчас встретить речного рака в обыденной жизни почти невозможно. Что произошло с бедными членистоногими?

Первый всадник: Чума.

В середине 19 века в Европу занесли чуму раков, грибковую инфекцию из Северной Америки. Первая вспышка болезни произошла в Италии, затем, в течении 40 лет она медленно, но неотвратимо распространялась по Европе, внося в ряды раков настоящее опустошение.

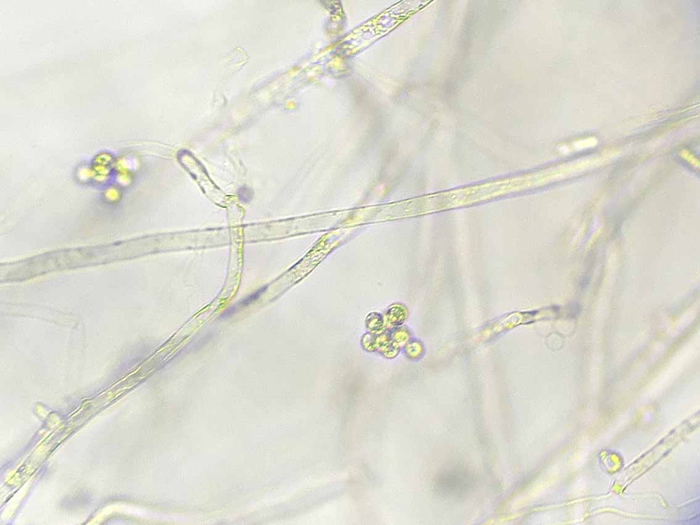

Наши членистоногие никогда не сталкивались с опасностью такого типа и оказались перед ней полностью беззащитны. Споры грибов проникали через сочленения хитинового панциря, прорастали там и доставляли сильную боль. Заражённые раки становились беспокойными и очень подвижными, а потом, через несколько недель после заражения, умирали. Болезнь летальна в 100% случаев, а лекарства от неё не придумали до сих пор.

Как правило, чума раков протекает практически бессимптомно и отследить её можно лишь по странному поведению животных. Но иногда на поздних стадиях болезни на хитиновом экзоскелете рака возникают выцветшие области.

Точных цифр потерь среди раков мы не знаем до сих пор, но они были огромны. В некоторых регионах, например в бассейне реки Одер (Чехия), раки исчезли совсем, и их пришлось туда завозить. В центральных регионах России раки не вымерли, но их численность упала настолько, что ловить их стало экономически нецелесообразно. А широкопалый речной рак, например, до сих пор балансирует на грани полного вымирания.

Если вы встретили широкопалого речного рака в естественной среде обитания — значит вам очень повезло. Возможно, об этом даже стоит сообщить местным биологам.

А вот его братец, узкопалый речной рак, чувствует себя хорошо, хоть и попал в Красную Книгу нескольких российских регионов.

Второй всадник: Война.

Чтобы скомпенсировать ущерб для отрасли, шведы решили завести в страну американских сигнальных раков. Живущие бок о бок с чумой животные давно приспособились к ней: в их хитине есть специальные ферменты, разъедающие гифы грибков и не дающие им уничтожить суставы раков.

И это была ужасная идея. То, что сигнальные раки начали захватывать опустевшие реки и озёра, не давая европейским членистоногим восстановить численность — лишь половина беды. Быстро выяснилось, что сигнальные раки не только устойчивы к чуме, но и способны её переносить, использовать как своеобразное оружие для расчистки территории от конкурентов. Поэтому внезапные вспышки чумы встречаются до сих пор несмотря на все старания человека.

В Европе у сигнального рака только один естественный враг. Это выдры. А вот на родине им питаются десятки видов животных.

Третий всадник: Голод.

Человеческая цивилизация наносит экологии огромный урон, и это оказывает большое влияние и на раков. Как и многие речные животные — они уязвимы к изменению состава воды и очень плохо переносят увеличение концентрации отходов и неорганических веществ. Но что ещё хуже — человек отрицательно влияет на кормовую базу.

Хоть раки — животные всеядные, но перелов рыбы, нарушение экологических цепочек и гибель придонной живности настолько ухудшают обстановку, что достать пищу тяжело даже им. Как итог — рак может достигать длины в 10 сантиметров на 3-4 год жизни, тогда как в условиях искусственной фермы он делает это в 2 раза быстрее.

Четвертый всадник: Бюрократия.

Однако, несмотря на все вышеперечисленные факторы, всё далеко не так плохо. Все европейские раки, кроме широкопалого, чувствуют себя терпимо, а американский сигнальный рак употребляется людьми в пищу наравне с ними. Да и циферки это подтверждают. В 2023 году в России выловили раков на 530 тонн, что вдвое меньше пикового производства, но сопоставимо с уловом РСФСР в 1930-е годы. Так почему же его так мало на прилавках?

Внезапное напоминание посреди статьи: в нормальных условиях большинство раков имеют зеленовато-серую окраску панциря в разных оттенках. Знаменитый красный цвет они приобретают в процессе варки.

А потому что за последнее столетие население России выросло на 36 миллионов человек, соответственно увеличился и спрос на раков. Тогда как увеличивать вылов не позволяет государство, установившее очень жёсткие требования... буквально ко всему!

Государство ограничивает не только сезоны вылова и количество раков на человека, но и их размеры, а также способы ловли раков. Дошло до того, что государство запрещает ловить их руками и в тёмное время суток! А в ряде регионов даже введены жёсткие квоты на количество выловленных раков. С такими ограничениями снабдить всю страну вкусным мясом раков просто невозможно!

Ловить раков можно исключительно с помощью раколовок, но за ними всегда должен наблюдать человек. Делать это можно только в светлое время суток и в раколовку не должен светить прожектор или другой осветительный прибор. Да, вот столько требований у государства!

Но стоит признать, что государство ограничивает добычу не от хорошей жизни. Дикие популяции речных раков находятся на грани истощения и отмена этих ограничений кратковременно увеличит вылов раков, но уже через несколько лет она упадёт ещё ниже нынешних значений — люди просто выловят весь генофонд!

И на этом моменте статью можно было бы заканчивать, если бы не один занимательный факт. Почему куда более маленькая Европа умудряется производить более 5000 тонн пресноводных раков в год, в 10 раз больше, чем мы?

Ферма по выращиванию речных раков в одной из европейских стран. Здесь выращивают сразу несколько видов раков, которые занимают немного разные экологические ниши. Поддерживать баланс между ними сложно, но это позволяет увеличить производство раков на единицу площади.

Вовсе не потому, что у них молочные реки с кисельными берегами, в которых резвятся красивые и счастливые раки толщиной с руку. Европейцы столкнулись с абсолютно теми же проблемами, что и мы. Но, в отличие от нас, европейские страны вложили безумно много ресурсов в развитие аквакультуры — в фермы искусственного выращивания раков.

У нас же с этим большие проблемы. Что неудивительно: открытие фермы «лобстер Черноземья», производящей в 2024 году в среднем по 300 килограмм речных раков в сутки обошлось организаторам производства более чем в 100 миллионов рублей!