Исследователи космоса

Гравицапа для межпланетных перелётов или гравитационный манёвр

Вопрос эмиграции в последние десятилетия стоит наиболее остро. И если 40 лет назад пределом мечтаний было перебраться за океан, то в XXI веке умами овладела мечта о релокейшне на Марс, например. Однако там тоже в скором времени может стать тесно. Остаётся одна дорога — колонизация Солнечной Системы и экзопланет. Допустим, мы собрались покинуть внутреннюю область Солнечной Системы, а, если повезёт, то и совсем выбраться за её пределы. Помимо невероятных объёмов тушёнки и кислорода, необходимых для выживания в суровом Космосе, нам потребуется в разы на порядки большее количество топлива, чтобы всё это добро дотащить. И ещё столько же топлива, чтобы тащить то топливо. И ещё топливо.

И самое обидное, что скорее всего мы закончим свой век среди троянских астероидов Юпитера, померев от тоски. Потому что топлива всё равно ни на что не хватит. Однако присмотримся к нашей Солнечной системе повнимательнее. Вот те же «троянцы и греки» — не просто так столпились в точках Лагранжа L4 и L5 Юпитера. Их туда «затолкала» гравитация планеты-гиганта, не потратив ни единой капли гидразина.

Юпитер — оранжевый, «Троянцы» — зелёные за ним, «греки» — зелёные перед ним

Давайте же и мы применим дармовую энергию Природы для достижения благородной цели доставки полезной нагрузки в далёкий космос.

Как это работает

Идея использования гравитации пролетающей мимо планеты довольно проста. Все что нужно — это наличие вблизи трассы полета небесного тела, обладающего достаточно сильной гравитацией и подходящими для целей миссии положением и скоростью. Космический аппарат, попав в поле тяготения планеты обязательно изменит свою скорость. Здесь внимательный читатель может заметить, что аппарат, ускорившись гравитацией планеты, ею же и тормозится после сближения с небесным телом и что в результате никакого ускорения не будет. Действительно, скорость относительно планеты, используемой в качестве «гравитационной пращи», не изменится по модулю. Но она поменяет направление! А в гелиоцентрической (связанной с Солнцем) системе отсчета окажется, что скорость меняется не только по направлению, но и по величине, поскольку складывается из скорости аппарата относительно планеты и, по крайней мере частично, скорости самой планеты относительно Солнца. Бинго! Планеты будут «брать на буксир» наших путешественников.

Подобным способом можно без затрат топлива изменить кинетическую энергию межпланетной станции. При полетах к дальним, внешним, планетам Солнечной системы гравитационный манёвр используется для разгона (для этого траектория корабля должна пролегать «за» планетой, или как говорят, с внешней стороны орбиты):

… а при миссиях к внутренним планетам — напротив, для гашения гелиоцентрической скорости (тут, соответственно, пролетаем «перед» планетой):

Упрощая, можно сказать, что сближение аппарата с планетой с внутренней стороны ее орбиты приводит к тому, что аппарат отдает планете часть своего углового момента и замедляется; и наоборот, сближение с внешней стороны орбиты приводит к увеличению момента и скорости аппарата. Интересно, что никакими механическими акселерометрами на борту зарегистрировать изменение скорости аппарата в маневрах невозможно, — они постоянно регистрируют состояние невесомости.

Причём экономия топлива, достигаемая использованием волшебной силы гравитации колоссальная. Первая космическая скорость — 8 км/с обеспечивает нам вращение вокруг Земли. Для перехода на более высокую орбиту скорость надо увеличивать, и каждые 3 км/с дополнительного разгона втрое увеличивают стартовую массу космической ракеты. Чтобы с низкой околоземной орбиты (скорость 8 км/с) отправиться на марсианскую по эллиптической («гомановской») траектории, надо набрать около 3,5 км/с, к Юпитеру — 6 км/с, к Плутону — 8—9 км/с. Таким образом полезная нагрузка при полете к дальним планетам составляет лишь несколько процентов от выведенной на орбиту массы, а та, в свою очередь, лишь несколько процентов стартовой массы ракеты. А вот какой максимальный прирост скорости может дать нам гравитация планет:

Меркурий: 3,005 км/с

Венера: 7,328 км/с

Земля (надо же): 7,910 км/с

Луна (тоже мне планета): 1,680 км/с

Марс: 3,555 км/с

Юпитер: 42,73 км/с

Сатурн: 25,62 км/с

Уран: 15,18 км/с

Нептун: 16,73 км/с

Плутон (уже не планета, но всё же): 1,09 км/с

Если присмотреться, данные теоретические пределы приращения скорости примерно равны первой космической скорости для этих планет. При этом ваш трактор космический аппарат отклонится на 60 градусов от первоначальной траектории.

Может показаться, что топливо при подобных путешествиях вообще не нужно, но это, разумеется, не так. Во-первых, до ближайшего гравитирующего тела надо ещё долететь. Причём желательно долететь до Юпитера. Впрочем, для полётов к Юпитеру есть свои лайфхаки, о которых ниже. Во-вторых, далеко не всегда направление полёта после ускорения планетой нас устраивает, поэтому траекторию нужно корректировать двигателями. Кстати, это делать лучше в моменты, когда скорость минимальна — то есть ещё до входа в вираж, предварительно просчитав конус траекторий наперёд. Ну и в-третьих, в момент максимального действия гравитационной пращи, находясь в ближайшей окрестности планеты и обладая пиковой скоростью хорошо бы как следует подработать маршевым двигателем. При движении с высокой скоростью топливо имеет больше энергии, доступной для использования за счёт эффекта Оберта (причём при скорости, превышающей половину скорости реактивной струи, полученная кинетическая энергия может превысить потенциальную химическую энергию сгораемого топлива — радуйтесь, торсионщики!).

Хватит болтать — в дорогу!

Ракета с модулем Пионер 10 стартовала 3 марта 1972 года с базы ВВС США на мысе Канаверал носителем Атлас-Центавр. Гравитационный маневр вокруг Юпитера позволил станции превысить третью космическую скорость, достаточную для того, чтобы навсегда покинуть Солнечную систему. Пересечь орбиту Сатурна «Пионер-10» смог к февралю 1976 года, в июле 1979 года оказался за орбитой Урана, в 1983 году первым в истории пересек орбиту Нептуна. Последние данные от станции получены 23 января 2003 года, после чего «Пионер-10» прекратил свою работу. Сейчас аппарат находится на расстоянии 120 астрономических единиц от Солнца и через пару миллионов лет наконец-то приблизится к звезде Альдебаран.

Однако первый гравитационный манёвр совершила советская станция Луна-3 в 1959 году для того, чтобы вернуться обратно. Ну ладно, такой себе вираж, — зато это был манёвр с изменением плоскости траектории полёта. Подобные полёты и сегодня совершаются только при помощи гравитационной пращи. Например, аппарат для исследования полярных областей Солнца «Улисс» был вынужден «давать крюк» мимо Юпитера. Стартовав в 1990, он в 1992 году подлетел к газовому гиганту на расстояние 6 его радиусов и в 1994 году уже созерцал южный полюс Солнца с безопасного расстояния. Тут можете посмотреть на анимацию его полёта (гифка 3 мегабайта).

Американский Маринер 10 в 1974 году, наоборот, совершал торможение «об Венеру» для последующих сближений с Меркурием (весьма и весьма точных — 705 и 318 км!). Этот же метод используется и по сей день для исследования Меркурия — например, в миссиях «MESSENGER» и «БепиКоломбо». Тут я положил ссылочку на 8-мегабайтную гифку с анимацией движения последнего модуля за период 2019-2025 годы.

Если до соседней планеты лететь далеко и топлива жалко, можно сделать вот такой финт:

Аппарат миссии Юнона, взлетел с Земли, но с орбиты не сошёл, а произвёл гравитационный манёвр так же с Землёй, после чего направился на орбиту Юпитера. Таким же макаром разгонялся «Galileo Orbiter». Сначала аппарат направился к Венере, мимо которой прошел в феврале 1990 г. Затем по новой траектории в декабре он вернулся к Земле. Были переданы многочисленные фотографии Венеры, Земли и Луны, а наш герой понёсся далее.

7 декабря 1995-го исследовательский аппарат «Галилео» прибыл к Юпитеру и направил к нему исследовательский зонд (синие точки)

Про миссию Кассини-Гюйгенс, посадившую спускаемый аппарат на поверхность спутника Сатурна — Титана, говорить можно не один день. Шутка-ли — 20 лет работы на различных орбитах. Эти 20 лет стали возможны в том числе и благодаря максимально возможному использованию гравитации планет Солнечной Системы для экономии топлива.

Помимо плотной серии пиков в конце графика (когда аппарат к Сатурну и начал вращаться на его орбите) отчётливо видны моменты встреч с планетами (во время которых у аппарата прибавляется скорость), плавное снижение скорости (когда аппарат летел на встречу Сатурну, выбираясь из «гравитационной ямы» Солнца) с небольшим изломом у Юпитера.

Легендарный Кассини в общей сложности сделал 293 оборота вокруг Сатурна, среди которых выполнил 162 прохода вблизи его спутников и открыл 7 новых из них.

Разумеется, для выполнения гравитационных маневров дата старта должна быть выдержана весьма точно. Баллистики оперируют понятием «окно запуска» — это интервал дат, в пределах которого эффективность запланированных гравитационных маневров максимальна. Ближе к краям «окна» эффект становится меньше, а потребности в топливе — больше. Если же выйти за его границы, то носитель просто не сможет вывести аппарат на нужную орбиту, что приведет к срыву полета или недопустимому возрастанию его длительности. Например, запуск «Новых горизонтов», добывших нам такие милые фотографии Плутона, неоднократно переносился по погодным и техническим причинам. Задержись старт еще на несколько дней, и зонд отправился бы в полет уже без расчета на «гравитационную помощь» Юпитера и с меньшими шансами на успех.

Прибавка к скорости в 4 км/с позволила добраться до Плутона прежде чем на нём начала замерзать атмосфера (так как планетоид сейчас удаляется от Солнца). Поэтому он тут такой красивый.

«Лестница Лагранжа»

В начале статьи я упомянул о точках Лагранжа на просто так. Они есть у каждой пары космических тел (обычно — Солнца и планеты, но есть и у планет со спутниками) и вблизи них космический аппарат может находиться довольно долго в состоянии неустойчивого равновесия и быть почти неподвижным относительно этой планеты. Например, точки L1 и L2 Земли находятся на оси Земля-Солнце.

На таких орбитах станции будут обращаться вокруг Солнца, оставаясь неподвижными относительно Земли, — в направлении к Солнцу и от него. Это так называемые точки Лагранжа L1 и L2, где космический аппарат может неподвижно висеть, расходуя малое количество топлива. Этим уже давно пользуются: в L1 работает солнечная обсерватория SOHO, а в L2 — трудится 6-метровый телескоп имени Джеймса Уэбба, который был построен на смену стареющему «Хабблу».

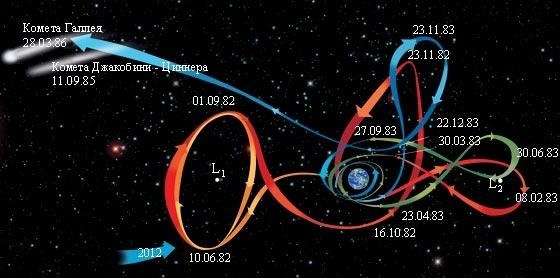

Взгляните на эту непростую траекторию аппарата ISEE-3/ICE:

Труженик ISEE-3/ICE четыре года (1978—1982) изучал Солнце с орбиты вокруг точки Лагранжа L1, а затем путем сложных гравитационных маневров у Земли и Луны он был направлен на встречу с кометами Джакобини — Циннера (1985) и Галлея (1986). В 2012 году он вернулся к нам, но интерес к миссии был уже потерян, и даже оборудование для связи с ним было списано. И в 2014 году связь с ним была окончательно потеряна, ну да ладно.

Среди многочисленных траекторий ухода от точки L1 есть такие, которые на время приводят аппарат на орбиту вокруг L2 (и наоборот). Причем для этого не требуется серьезных затрат топлива. Для случая с нашей планетой это не столь важно. То ли дело — система Юпитера или Сатурна, в которых для каждого большого спутника есть пара таких точек. Например, для Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто на орбите Юпитера. Двигаясь вокруг планеты, внутренние спутники обгоняют внешние, и если правильно подгадать, то ценой совсем небольших затрат топлива аппарат может перепрыгнуть с неустойчивой орбиты вокруг точки L2, скажем, спутника Ио на такую же орбиту вокруг точки L1 Европы. Покрутившись там и проведя наблюдения, можно подняться еще на одну ступеньку «лестницы» — к точке L2 Европы, а оттуда в нужный момент прыгнуть к L1 Ганимеда, а там и до Каллисто недалеко. Спускаться по этой «лестнице Лагранжа» тоже не возбраняется.

Именно такой план полета предлагался для большой исследовательской станции JIMO (NASA). Однако эту экспедицию отменили враги, и теперь вместо неё будет миссия JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), которую Европейское Космическое Агентство готовит для изучения галилеевых спутников Юпитера. До сих пор спутники Юпитера исследовались только с пролетных траекторий. «Лестница Лагранжа» позволит станции подолгу зависать над спутником — изучать его поверхность и отслеживать происходящие на ней процессы.

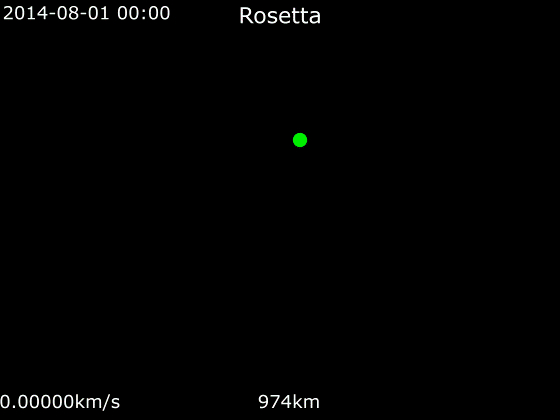

Каковы перспективы? Автостопом до облака Оорта?

В нашей звёздной системе насчитывается несколько десятков крупных и тысячи не очень массивных космических тел. Разумеется, бросается в глаза «великолепная пятёрка»: Солнце, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Однако гравитационные возмущения в траектории полётов космических аппаратов вносят все тела Солнечной системы, не забывая возмущать орбиты друг друга. И сейчас мы уже можем позволить рассчитывать гравитационное влияние и малых планет Солнечной систем. Вот, например, миссия Rosetta к комете Чюрюмова-Герасименко (2004-2016 гг). Вначале аппарат двинулся к Солнцу и, обогнув его, вновь вернулся к Земле, откуда двинулся навстречу Марсу. Обогнув Марс, аппарат вновь сблизился с Землёй и затем снова вышел за орбиту Марса. К этому моменту комета находилась за Солнцем и ближе к нему, чем Rosetta. Новое сближение с Землёй направило аппарат в направлении кометы, которая в этот момент направлялась от Солнца вовне Солнечной системы. В конце концов Rosetta сблизилась с кометой с требуемой скоростью. Столь сложная траектория позволила снизить расход топлива за счёт использования гравитационных полей Солнца, Земли и Марса. Тут гифка с полным маршрутом аппарата.

А вот выход на орбиту кометы в целях её исследования и отправки на её поверхность спускаемого аппарата «Филы»:

Расчёт баллистических траекторий это «не решаемая» в лоб задача многих тел, требующая колоссальных вычислительных мощностей для совершения достаточного числа итераций. Но вот неуклонный рост этих самых вычислительных мощностей позволяет учитывать влияние всё большего числа массивных объектов, переводя это влияние из разряда неизбежной погрешности вычислений в разряд заранее предсказанных. Таким образом число «окон запуска» только растёт.

Вот тут, например, в очередной раз сообщается об обнаружении «скоростного хайвея» в Солнечной Системе — сложного переплетения гравитационных возмущений от тел Солнечной Системы, позволяющих точнее рассчитать траектории аппаратов и использовать ещё больше гравитационных манёвров вместо траты драгоценного топлива.

Кусок из компьютерной симуляции глобальной аркоподобной структуры орбит для астероидов и комет внешней (от 3 до 20 астрономических единиц) Солнечной системы. Попав на эти орбиты, космические тела могут существенно ускоряться. В нижней части изображён манёвр, последовательно затрагивающий Юпитер и Сатурн.

Постепенно расчёты полётов по нашей планетной системе будут становиться похожими больше на автобусное расписание нежели на ожидание у моря погоды. Точность небесной механики, помноженная на точность наблюдений и вычислений, способна совершить переворот в наших взглядах на космические путешествия.

Автор Ильмар Реммельг. Сообщество CatScience

Ответ на пост «Все пуски SpaceX с мыса Канаверал за последние 13 лет»1

А представьте, если есть какая-то древняя разумная цивилизация наблюдателей, которая живёт в ином масштабе времени, чем мы. Она именно так видит наш прогресс.

Ничего, ничего, а потом трах-бабах, вжик, вжух, бубух, трах-тарарах, пиу-пиу-пиу...

Все пуски SpaceX с мыса Канаверал за последние 13 лет1

Видео позволяет оценить возросшую частоту пусков.

Андрей Федяев отправился в свою первую космическую командировку на корабле Crew Dragon!

Сегодня в 08:34:14 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9.

В составе экипажа Crew-6 — космонавт Роскосмоса Андрей Федяев и астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади. Андрей летит по программе перекрестных полетов на МКС.

Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты — штатно!

Андрей Федяев стал 22-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым — на Crew Dragon.

Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 3 марта в 09:11 мск

Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу JRTI в Атлантическом океане.

Это был 1-й полёт для ускорителя B1078 и 175-я успешная посадка первой ступени для компании SpaceX!

Объявлены новые члены экипажей следующих миссий на МКС

В рамках миссии Crew-7 на корабле Crew Dragon на станцию отправится российский космонавт Константин Борисов. Он присоединится к экипажу, состоящему из Жасмин Могбели (NASA), Андреаса Могенсена (ESA) и Сатоши Фурукавы из JAXA. Запуск планируется во второй половине 2023 года.

А в рамках миссии Crew-8 на корабле Crew Dragon на МКС отправится российский космонавт Александр Гребенкин. Запуск этой миссии планируется в первой половине 2024 года.

Источник: Роскосмос, канал SpaceX

Тектиты. Сверхплотное вещество. Часть 8. Некоторые особенности движения СПО в веществе

Сверхплотный объект может проходить большие расстояния в веществе планет и, тем более, в атмосфере Земли, благодаря своей огромной плотности и прочности. Однако, при движении в обычном веществе, начиная с некоторой скорости, начинают происходить процессы его поверхностного разрушения. Это происходит из-за того, что начинаются реакции налетающих с большой скоростью ядер атомов обычного вещества с нейтронным веществом.

Ядра атомов имеют относительно объекта энергию примерно в три с половиной тысячи раз большую, чем их электроны, и во столько же раз большее отношение массы к заряду. В то время, когда электроны тормозятся перед объектом на достаточно большом расстоянии, образуя своеобразную «подушку», сквозь неё к поверхности объекта пролетают ядра атомов, перенося с собой положительный заряд протонов. Таким образом, происходит разделение электрических зарядов и образуется двойной электрический слой, поле которого играет существенную роль в дальнейших процессах. Разумеется, электронный газ впереди объекта сильно уплотнён и поэтому вырожден, как и в электронных оболочках самых тяжёлых атомов, и даже сильнее. Это происходит как в результате встречного давления, так и из-за отсутствия кривизны поверхности нейтронного «ядра».

Ядра атомов встречного вещества, имея энергию во много миллионов электрон-вольт, уже при скорости в пять тысяч километров в секунду преодолевают кулоновский барьер (в чём им помогает пространственный заряд электронов) и прилипают к нейтронному веществу. Далее процесс должен развиваться следующим образом — в ядерном веществе растворяется нейтронное. Образуется «ядерное болото» (один из двух способов распада), наверное, это эвтектика, которая имеет минимальную температуру плавления. Сильное электрическое поле вблизи поверхности приводит к неустойчивости жидкой плёнки ядерного вещества. На ней возникают неровности, а на их «склонах» начинают действовать силы электрического отталкивания протонов. С поверхности начинают вырываться капли ядерного вещества, подобно каплям краски с эмиттеров «электрического пульверизатора». Эффект усиливается действием пространственного заряда слоя электронов.

Эти фрагменты представляют собой не что иное, как ядра атомов, но большей массы, чем те, которые встретились объекту, и они существенно «догружены» растворёнными нейтронами. Поскольку процесс отрыва имеет не очень «упорядоченный» характер, то их массы будут очень разнообразными. Можно ожидать, по аналогии с делением ядер тяжёлых элементов, что будет представлена правая часть таблицы Менделеева — эти ядра будут тяжёлыми, (а некоторая часть — и сверхтяжёлыми!) и распределение масс будет относительно «гладким», как и для продуктов деления урана. Не исключены и процессы вторичного деления самых тяжёлых «капель».

Таким образом, при «динамической коррозии» нейтронного вещества могут возникать и те самые «интересные» элементы, типа бария или циркония, которыми обогащены некоторые звёзды. При движении СПО в атмосфере Земли и в её твёрдом веществе может образоваться существенное количество редкоземельных элементов. В атмосфере будет «переработано» примерно два килограмма вещества на квадратный сантиметр сечения объекта, а при движении в твёрдом веществе — примерно два килограмма на десять метров (две тонны на километр). Всего при пролёте СПО сквозь Землю может быть переработано десятки тысяч тонн вещества Земли и примерно столько же — самого СПО. Какую часть из этого новообразованного вещества составляют редкоземельные элементы — неизвестно. Но можно предположить, что их доля такая же, как и при делении ядер тяжёлых элементов. Поскольку при этом процессе не происходит существенного изменения масс атомных ядер, то следует ожидать не очень большого выделения энергии. Выделенная энергия может быть сравнима или даже меньше, чем при сгорании кислорода в железо. Учитывая также то, что в нашем случае, сгорание например, кислорода идёт не до железа, а до более тяжёлых элементов, энергия связи нуклонов в ядрах которых меньше, чем у железа, такого энерговыделения может не быть вообще или оно будет отрицательным! Причём, процесс энерговыделения может быть существенно «растянут» во времени (деление фрагментов).

Этим процессом можно было бы объяснить повышенное содержание РЗМ в районе Тунгусского события — конкретно, обогащение в районе горы Чирвинский, в районе возможного расположения «трубки взрыва». Сама аномальная по РЗМ зона по форме такова, что её можно интерпретировать, как зону выпадения осадков из разнесённого ветром облака выброса из трубки взрыва. (Карта из книги Васильева). Интересно и то, что согласно книге Васильева, редкоземельная аномалия Тунгусского события (по крайней мере, по иттербию) имеет тот же изотопный состав, что присущ земным РЗМ.

Из этого факта можно сделать два вывода. Либо описанный механизм (если он вообще реален!) не имеет отношения к аномалии, либо почти весь земной иттербий имеет именно такое происхождение, и земное вещество формировалось при участии процессов динамического распада нейтронного вещества. Последнее не удивительно, если учесть современные представления об образовании того вещества, из которого состоит Земля. Видимо, в оболочку Сверхновой, давшей тяжёлые элементы для Солнечной системы, было выброшено и нейтронизированное вещество.

Пара замечаний о «температуре» излучения нейтронного объекта при пролёте в атмосфере. Это не равновесная температура, а «температура торможения». Гамма кванты, вызывающие фотоядерные процессы, и, в частности, образование углерода-14 из кислорода 18, излучаются отдельными частицами и ядрами атомов до того, как они «термализуются». Точнее — в самом процессе «термализации». «Равновесная» температура в десятки миллиардов градусов просто невозможна на «открытой поверхности» и даже в веществе обычной плотности. Плотность электромагнитного излучения при этом столь высока, что быстро «съедает» энергию хаотического движения частиц. Скорее всего, нейтронный объект имеет при полёте в атмосфере «равновесную» температуру несколько миллионов градусов, а гамма-излучение, которое вызвало образование углерода-14 в силикатных породах из кислорода-18, можно считать «нетепловым». Бытовой пример: кобальт-60 излучает гамма-кванты, соответствующие температуре в двенадцать миллиардов(!) градусов, оставаясь холодным. Просто в этом конкретном случае обычные представления о температуре требуют уточнения!

Ударная волна от пролёта СПО также возникает в более сложных процессах, чем при полёте на малых скоростях. Существенную роль в этом процессе выполняет перенос энергии рентгеновским излучением, как и при начальных стадиях ядерного взрыва.

Бондаренко. 12 Марта. 2005 г.

Главный конкурент SpaceX выставлен на продажу!

Это покажется невероятным, но одна из самых могущественных и стабильно получающих большинство гос. контрактов на запуски, United Launch Alliance (ULA), выставлена на продажу и может быть продана в конце этого года.

Три разных источника подтвердили космическому журналисту Эрику Бергеру, что с потенциальными покупателями уже связались по поводу возможности продажи этой космической компании.

Это конец эпохи доминирования на рынке специально созданной компании для гос. запусков, которая длилась почти два десятилетия. ULA была создана в 2005 году в рамках сделки, заключённой при посредничестве правительства США, которая обеспечила военным доступ к ракетам Atlas и Delta для запуска в космос спутников в интересах национальной безопасности. Чтобы создать ULA, Lockheed Martin и Boeing объединили свои пусковые предприятия в единую компанию, каждая из которых получила по 50% акций. Данный союз был выгоден обеим материнским компаниям, поскольку ULA обладала монополией на запуски миссий национальной безопасности и важных научных миссий NASA. В обмен на успешные миссии, ULA получала новые крупные контракты на запуски и ежегодную субсидию в $1 млрд для поддержания "готовности к запуску".

Однако появление компании SpaceX в начале 2010-х годов с ракетой Falcon 9 начало нарушать эту идиллию. SpaceX запускали миссии на своей ракете, которые обходились значительно дешевле для гос. клиентов, чем запуски на Atlas V и Delta IV. Компания также успешно подала в суд на правительство США, чтобы позволить ракете Falcon 9 замахнуться на "дойную корову" ULA - миссии в интересах национальной безопасности.

В последние годы SpaceX уничтожила ULA с точки зрения количества запусков. К концу 2022 года "выскочка" запускала в месяц столько же ракет, сколько ULA запускала в течение всего года! А за четыре года SpaceX посадила больше ракет, чем ULA запустила за всё время своего существования. Но несмотря на пошатнувшегося гиганта, ULA по-прежнему занимает своё место в мировой индустрии запусков, и недостатка в претендентах на компанию, скорее всего, не будет. Скорый запуск новой ракеты Vulcan, которая может сократить отставание от SpaceX в плане ценовой конкурентоспособности; действующие соглашения на запуски 60% миссий в интересах национальной безопасности с 2023 по 2027 год; коммерческие контракты на запуск 38 миссий для Amazon Project Kuiper; ценные инфраструктурные объекты в трёх штатах и, конечно, сильное лобби - может всё ещё стоить довольно дорого.

Кто может купить ULA

1. Lockheed Martin. Как стало известно, недавно он уже приобрёл долю в космической компании ABL

2. Amazon. Компания, принадлежащая Джеффу Безосу, хорошо знает ULA после подписания соглашения о запуске Project Kuiper и может решить, что лучше сразу купить компанию, чем отдельно массово покупать её услуги. Это даст Amazon приоритетный доступ к запускам на ракете Vulcan, необходимый для своевременного вывода её мегагруппировки спутников на орбиту

3. Blue Origin. Да, эта компания также принадлежит Безосу, но она отделена от Amazon. Blue Origin также должны запустить 12 миссий Project Kuiper на ракете New Glenn. Тем не менее, есть некоторые вопросы о том, как быстро New Glenn может быть введён в строй. Купив ULA, Blue Origin могли бы объединить миссии для запуска Project Kuiper, получать гарантированное финансирование от правительства и одновременно сэкономить деньги на запусках ракеты Vulcan, поставляя для неё их двигатели BE-4 по себестоимости

4. Northrop Grumman, L3Harris, частные инвестиционные или технологические компании, например, Apple, которая может захотеть разработать собственную космическую группировку для прямой связи своих мобильных устройств со спутниками, а не покупать эту услугу у Globalstar.

При этом, по словам источников, потенциальная продажа ULA вызывает у покупателей множество вопросов. Главным из них, вероятно, является жизнеспособность традиционной космической компании в то время, когда SpaceX заняла доминирующее положение в мировой индустрии запусков со своими частично многоразовыми ракетами, активно разрабатывая полностью многоразовую систему. Кроме того, Blue Origin, Rocket Lab или Relativity Space уже через 5–10 лет могут также создать полностью многоразовую ракету по цене значительно ниже, цены запусков на ракете Vulcan.

Ещё одним важным фактором жизнеспособности ULA является потребность в инвестициях. За последние два десятилетия материнские компании, лишь извлекали прибыль из ULA и не инвестировали в разработку новых технологий. Чтобы быть конкурентоспособными в новую эру частных космических запусков, новому владельцу, скорее всего, потребуется вложить в компанию значительные средства. Всё это делает покупку этой компании "старого космоса" весьма проблематичным вложением средств.

Впрочем, один глава космической компании, способный купить проблемную некоммерческую компанию за $44 млрд... вполне мог бы это сделать, как думаете?

Лунные восходы и закаты

Всем привет! Это мой первый пост на пикабу, так что прошу сильно не пинать) Решил поделиться с вами небольшой подборкой лунных восходов и закатов, снятых в Перми. Фотографирую на Никон D7100 и объектив Никон 70-200 f4 + Никон 16-85мм. Так как фокусного 200мм очень часто не хватает, некоторые фотографии в пост-обработке приходится прилично кадрировать, поэтому может казаться, что снимки сделаны с гораздо бОльшим фокусным расстоянием. Приятного просмотра!

Транзит восходящей Луны над Комсомольским проспектом в момент суперлуния, июль 2022.

Заход Луны над художественной галереей, июнь 2022 года.

Восход Луны над Западным обходом, май 2021 года. Нет, её никто не покусал, это она так за облако прячется)

Восход Луны над речным вокзалом, сентябрь 2021 года..

Над жк Паруса над Камой, март 2022 года..

И заход в мае того же года..

Восход над Соборной площадью одним жарким вечером в августе 2021 года..

Ну и два восхода с видом на Пермь, 2021 год.

Все спасибо за внимание :)