Лига Оркестровой Музыки

500 лет в плену у Зеленых рукавов

Многие из вас знают эту мелодию. Те, кто не знает, наверняка скажут, что слышали ее раньше, только вот не помнят, где...

Greensleeves (Зеленые рукава) — английская народная песня, родившаяся аж в начале 16 века. Эта простая и трогательная мелодия вот уже на протяжении пяти столетий вызывает в душе людей самые теплые чувства, щемящую ностальгию по давно ушедшим временам. Через эту музыку очень легко прочувствовать средневековую Англию 16 века.

Но история появления этой песни столь же туманна, как и сама Англия...

В песне поется о любви к девушке в платье с зелеными рукавами. И на данный момент нет абсолютно никаких сведений, кто является автором этой песни, и кем была та незнакомка. По одной из версий, зеленый цвет рукавов в те годы был признаком куртизанок. Возможно, кто-то очень страдал от любви к доступной девушке.

Еще одна красивая легенда (или НЕкрасивая, решайте сами) гласит, что песню сочинил английский король Генрих VIII, посвятив ее Анне Болейн, которую он добивался 7 лет, и наконец, женившись на ней, стал ждать наследника. Но Анна сначала родила девочку, чем очень расстроила короля. Следующим ребенком был мальчик, но он родился мертвым. Трудно сказать, что там между ними произошло, но после этого Анне по приказу Генриха отрубили голову.

Сейчас в сети можно встретить информацию, что автором Greensleeves являлся... Моцарт. Кто знает музыку Моцарта - поймет. Где Моцарт и где Зеленые рукава! С таким же успехом можно вещать, что Greensleeves сочинил Санта Клаус.

Интересно, что за 500 лет Зеленые рукава вовсе не стали историческим анахронизмом. Мелодия стала популярной сразу после своего появления и по сей день не отпускает музыкантов и слушателей. На этот мотив людьми создано огромное количество интерпритаций, обработок, ремиксов, как музыкальных, так и стихотворных. Их очень много. Десятки только за последние 20 лет. Приведу лишь малую часть.

В 1865 году Вильям Чаттертон Дикс на музыку Зеленых рукавов написал новый текст (религиозный) "Что за дитя?". И Зеленые рукава стали рождественским гимном, исполняемым в соборах и храмах. Сейчас известный мотив частенько звучит со словами "What Child Is This?".

Си́ссель Хюрхьебё (лучше просто Сиссель)— норвежская исполнительница (2008):

Jordi Savall совместно с Rolf Lisveland, альбом "Остинато", инструментальная версия Зеленых рукавов в традициях аутентичного исполнительства (2001):

Jethro Tull — альбом «The Jethro Tull Christmas Album» - еще одна интересная переработка (2003):

Джазовая бработка Greg Yasinitsky. Он представил Зеленые рукава как джаз-вальс (2019):

Владимир Вавилов в 1970 году использовал Зеленые рукава в своей пластинке "Лютневая музыка XVI - XVII веков" как всем известную старинную композицию, пытаясь дать жизнь своим сочинениям под чужими именами Прием кукушки

Напоследок легкая и красивая композиция от композитора Джованни Марради из альбома "Come Back To Me" (1995):

Русский бубен на грани коллапса?

Бубен — интересный инструмент, двуличный.

Он одновременно и барабан (потому что обтянут кожей), и идиофон (потому что у него на обруче маленькие тарелочки или бубенчики). Ударяя по кожной мембране, мы одновременно слышим и звон металлических тарелочек.

Бубен имеет очень древнюю историю и встречается по всему миру. И если, например, фортепьяна - она и в Африке фортепьяна, то с бубнами все гораздо сложнее. В разных странах они выглядят и называются по-разному. Вот, к примеру, бразильский бубен называется "пандейру". Это виртуозный инструмент, одним пальцем можно выводить на его коже восьмерки, и получается тремоло.

Есть среднеазиатский бубен, называется "дойра" . Это достаточно крупный бубен. Можно ударять по его коже пальцами или щелчками, и звук будет меняться в зависимости от места удара.

В древней Руси тоже был бубен, скоморохи на нем играли. А в XIX веке бубны стали появляться в составе народных и симфонических оркестров. Композиторы использовали их, чтобы передать национальный колорит Востока или Испании.

Вот как, например, Николай Римский-Корсаков использовал бубен в своем "Испанском каприччио". Бубен тут звучит с самого начала в первой, стремительной и праздничной части пятичастного «Каприччио».

Интересно, что на этом видео немецкий оркестр (берлинский филармонический) исполняет произведение русского композитора с итальянской тематикой под управлением индийского дирижера (Зубин Мета). Идеи глобализации в действии.

А что касается использования бубна именно в русской музыке, то это замечательно удалось Георгию Свиридову. Его "Тройку" (или по-другому "Зимняя дорога") многие называют настоящим гимном русскому народу.

Бубен слышен здесь с первых же секунд, как сопровождение для фанфарных аккордов медной группы:

Как говорил Гоголь - "Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи!"

И да, это самый лучший трек для зимних путешествий в машине по бескрайним русским просторам.

********************

В следующий раз расскажу про одну мелодию, возраст который составляет половину тысячелетия. Уникальность ее в том, что чем старше эта мелодия становится, тем больше растет ее популярность. В наши дни ее кто только ее не играет!

Прием кукушки

В семидесятых годах прошлого века Всесоюзная фирма «Мелодия» издала удивительную пластинку — «Лютневая музыка XVI — XVII веков». Ее буквально сметали, когда она появлялась на прилавках магазинов. Пластинку переиздавали каждый год, но она все равно ходила в раритетах и заигрывалась на «Вегах» и «Аккордах» до глубоких царапин.

Исполнителем музыки там значился какой-то гитарист-лютнеист Владимир Вавилов.

Позже музыка с этого винилового диска стала известна всему миру. По крайней мере три пьесы:

«Канцона» старинного композитора Франческо да Милано - прославилась с помощью Бориса Гребенщикова, который, слегка переврав ее, перепел как «Город золотой».

«Ave Maria» неизвестного автора XVI века, ставшая шедевром в мире оперы, потом превратившаяся в произведение Джулио Каччини.

И «Ричеркар» Нигрино — одна из популярнейших композиций у аутентистов, музыкантов, воссоздающих звучание музыки прошлого.

Но спустя какое-то время в музыкальных кругах начались брожения и сомнения в подлинности авторства, указанного на пластинке... Ну не укладываются все эти пьесы в эстетические рамки лютневой музыки эпохи барокко!

Исследователи творчества Милано не нашли среди произведений итальянца ничего, хоть сколько нибудь похожего на то, что исполнял Вавилов.

Ещё больше неясного было с "Ave Maria" Каччини: мелодия с пластинки была похожа на другие произведения Каччини, примерно так же, как музыка Дунаевского похожа на музыку Моцарта.

Содержащиеся в Ave Maria септаккорды по "золотой секвенции“, синкопы в басу, 7-я повышенная ступень в миноре, двойная доминанта… Такого в принципе не могло быть написано 400 лет назад! Многие эксперты вообще предполагали, что эта музыка не итальянская. Она русская, говорили они, и современная, и никак не могла быть написана ни в XVI, ни в XVII веке.

Самым простым было бы обратиться за разъяснениями к самому Вавилову, но уже через три года после выхода пластинки Вавилов скончался от рака в больнице. Спрашивать было не у кого...

И только в 2005 году один исследователь-энтузиаст Гейзель Зеев решил окончательно выяснить авторство загадочной музыки и провел подробное и основательное расследование. И пришел к выводу, что автором почти всех композиций пластинки является сам исполнитель - Владимир Вавилов!

А причины того, что он решился на такую крупную аферу и указал себя лишь в скромной роли исполнителя, весьма грустны и прозаичны. Он просто не верил в возможность иным способом издать собственную музыку - музыку малоизвестного советского гитариста с незапоминающейся фамилией Вавилов. Поэтому для каждой из них он "назначил" известного итальянского средневекового автора и для убедительности добавил туда старинную английскую песню "Зеленые рукава" (в ее старинности сомнений нет). Этакий прием кукушки - свои сочинения подкинуть в "гнездо" другого композитора.

И подлог удался: на ничего не подозревающих итальянцев, уже четыре века пребывающих в раю, неожиданно свалилась всероссийская слава! А Вавилов этими багородными итальянскими именами прикрывал, защищал свою музыку для того, чтобы она могла звучать в концертных залах.

Ведь канцону нельзя посвятить съезду партии, а от ричеркара нет никакого прока для великой стройки. Что же до Ave Maria, то и представить себе невозможно, чтобы советскому музыканту пришло в голову написать хотя бы ноту во славу этой мифической девы, которая, как известно, является давно разоблаченной выдумкой церковников!

Но чем дальше, тем интереснее...

Многочисленные беседы с родными и друзьями Владимира Вавилова раскрыли новые детали. Оказывается, Вавилов много сотрудничал с "Союзмультфильмом" и написал много песенок для мультиков, но в титрах его имя не ставили!

Кроме того, Вавилов опубликовал много композиций для семиструнной гитары. И в нотах было написано: "современная обработка русских народных мелодий — Владимир Вавилов". Но никто в музыкальных кругах таких русских народных мелодий не знал.

Исполнял он и концерт Паганини. По мнению музыковедов, не мог Паганини написать такой концерт!

Дочь Вавилова вспоминала, что однажды стала свидетелем разговора отца с родственницей. "Родственница пела в хоре. Отец написал для хора песню. Она спросила, почему он не хочет издать ноты под своим именем. Папа отмахнулся. Мол, кто меня пропустит, пусть будет неизвестный автор, главное, чтобы песня звучала".

Получается, что Вавилов занимался этим всю жизнь - писал музыку и давал ей жизнь под другими именами...

Но это так трудно понять. Почему он не ставил свое имя? Как он мог так легко отдать свою славу? Все, что написал, отдать другим?

Понять это можно только зная Владимира как человека. Близкие знали его как человека. Из интервью с дочерью: "Слышала такое выражение: «Я в искусстве!» Он никогда бы так не сказал. Он СЛУЖИЛ искусству. И очень хотел, чтобы его музыка звучала. Ему было это гораздо важнее, чем известность его фамилии. Это сейчас в шоу-бизнесе одно позерство и жажда славы. А тогда было совсем другое время. К тому же издаться было очень сложно - цензура, комиссии. Союз композиторов вообще был организацией небожителей. А он кто? Недоучка..."

"Концерты Паганини", "обработки русских народных мелодий", безымянные песни и музыка к мультикам - открывается непаханое поле для желающих восстановить справедливость и вернуть авторство, но только не "недоучке", а гениальному русскому композитору Владимиру Вавилову.

Владимир Вавилов, Канцона.

Исполняет автор.

Владимир Вавилов, Ave Maria.

Лютня - Владимир Вавилов

Орган - Марк Шахин

Вокал - Надежда Дроздова-Вайнер

Владимир Вавилов, Ричеркар

Лютня - Владимир Вавилов

Орган - Марк Шахин

-------------

Однажды одному композитору 19 века пришла идея написать музыку о.... наркотических галлюцинациях. Сказано - сделано. Теперь это произведение одно из самых популярных в его творчестве и даже стало его визитной карточкой. Об этом в следующий раз.

Оркестровый хоррор

Осторожно, вам может быть больно!

На концерте такое предупреждение не помешало бы перед исполнением "Плача по жертвам Хиросимы" польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.

А теперь представьте себе: ведь вы слушаете это в записи, а каково было слушателям в концертном зале, когда для них играл такое огромный струнный оркестр из 52 инструментов? Известно, что на премьере сего шедевра в 1960 году люди убегали с первых рядов от физической боли!

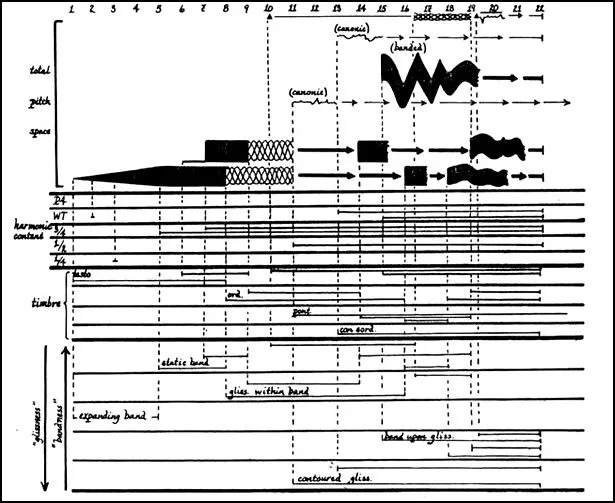

Писк скрипок на самых высоких нотах... глиссандо... скрипачи играют за подставкой (бррррр....), стучат по корпусу древком смычка.... Из-за обилия новшеств в звукоизвлечении партитура "Плача" выглядит вот так:

И реакция музыканта, когда вместо нормальной нотной записи он видит ТАКОЕ:

Ну а если серьезно, то в кинематографе эта музыка нашла свое применение как саундтрек к фильму "Сияние" Стенли Кубрика.

Благодаря такому "говорящему" названию мы очень хорошо понимаем, о чем эта музыка. И надо отдать должное Пендерецкому, нечеловеческий ужас войны и смерти ему удалось таки передать.

P.S. Следующий пост будет будет о скромном ленинградском гитаристе Владимире Вавилове, которому удалось перехитрить весь Советский Союз. Удивительная история о самой парадоксальной афере XX века.

Три "Аве Марии"

Когда на концерте объявляют "Аве Мария", все знают, что сейчас будет гарантированно красиво.

Один интересный момент: этой мелодии существует три варианта, и были они написаны разными людьми, в разное время, на разный текст и изначально никак не задумывались как варианты друг друга. Но по какому-то волшебному стечению обстоятельств сложилось так, что сегодня они объединены одним названием и одним образом - образом Богородицы.

Первый вариант Аве Мария появился в 1825 году - тогда это называлось "Третья песня Эллен" на стихи Вальтера Скотта. Автор музыки Франц Шуберт.

После смерти Шуберта первоначальный текст был кем-то неизвестным заменён на евангелический. В таком, преобразованном, виде "Аве Марию" уже двести лет поют все - в данном случае это Мария Каллас:

Спустя лет 30 после Шуберта, французский композитор Шарль Гуно, вдохновившись прелюдией Баха из Хорошо Темперированного Клавира, сочинил некую мелодию и присоединил ее к баховской прелюдии, использовав последнюю как аккомпанемент:

Изначально слов в этом произведении не было. И уже позже тесть Гуно придумал соединить мелодию этой пьесы с текстом молитвы "Ave Maria". В таком виде песня была издана и стала фантастически популярна.

И, наконец, третий вариант Ave Maria появился в 1970 году и моментально разошелся по миру под авторством старинного итальянского композитора Джулио Каччини. В отличие от предыдущих "Аве Марий", этот вариант был целенаправленно написан именно как Ave Maria, с соответствующими словами, но... только не Каччини.

Понадобилось несколько десятилетий изысканий и экспертиз, чтобы придти к интереснейшему выводу: автором этой знаменитой «Ave Maria» является … советский гитарист Владимир Вавилов - питерский парень из рабочей семьи, воевавший в Великую Отечественную войну, посвятивший жизнь музыке.

Сейчас из-за этого Владимира Вавилова называют гениальным мистификатором. Но, похоже, мы просто в очередной раз не заметили гениального композитора…

Следующий пост будет называться, например, "Оркестровый хоррор". О музыкальной жути и в шутку, и всерьез.

Сиюминутная слабость Огинского

Никогда не знаешь: что, где и когда "выстрелит".

Кто-то пишет музыку тоннами, работая всю жизнь на износ.

Яркие примеры: Гендель — 40 опер, 32 оратории и т.д., а это всё монументальные произведения! Или Гайдн — 104 симфонии - истинный масштаб понятен тем, кто знает, что означает написание хотя бы одной симфонии.

А кто-то просто живёт полноценной жизнью, сильно не заморачиваясь музыкой. Участвует в восстаниях, совершает побеги, служит на высоких государственных постах. И где-то, между этими событиями, поддавшись сиюминутной слабости и тоске по Родине, пишет несложную пьеску для фортепиано...

Но в дальнейшем, именно это, казалось бы, незначительное на тот момент, событие, оставит его фамилию в веках! Причём настолько глубоко, что людям будет совершенно всё равно, кем он был и как жил.

Речь идет о польском композиторе Михаиле Клеофасе Огинском и его знаменитом "Полонезе Огинского".

Хотя полное название полонеза, как если бы его объявляли со сцены, звучит примерно так:

Михаил Клеофас Огинский, Полонез №13, ля-минор (a-moll), "Прощание с Родиной".

Первые такты этого произведения можно услышать в московском метро, если попытаться пройти через турникеты не оплатив.

А еще Белоруссия рассматривала Полонез Огинского для своего государственного гимна, но отклонила, посчитав его достаточно сложным для исполнения и восприятия.

Форма одежды свободная

Шапка, футболка, потертые кеды - все это мало сочетается с образом классического пианиста на сцене.

Исполняется Этюд Скрябина Op.8 No.12

Но на самом деле перед нами лауреат многих престижных международных конкурсов, обладатель многочисленных премий и призов, член совета директоров Нью-Йоркской филармонии, а также обладатель премии Grammy в области классической музыки в 2017 году - Даниил Трифонов (родом из Нижнего Новгорода).

Концерт прошел в Берлинском концертном зале, где публика сразу окоестила Даниила "Russian crazy pianist".