Как это сделано

Как поднимают и реставрируют самолёты времен Великой Отечественной

Сначала идёт разведка и сбор информации об объекте. Потом подготовка к выезду и выезд на предполагаемое место с оборудованием. Часто экспонаты хорошо сохраняются или в болотах или в водоемах. Данная машина - МиГ-3, была найдена в озере в Мурманской области. Чаще всего машина уходит на дно и ее скрывает слой ила. Тянуть канатами не имеет смысла, так как нарушится хрупкая конструкция скелета.

Для того чтобы ее вытащить оттуда, нужно подкачать воздух под нее, чтобы процесс был максимально естественным.

Далее самолет нужно очистить от грязи и ила

Уже чистый корпус

Всё начинает быстро ржаветь на воздухе

Затем начинается погрузка в грузовик для транспортировки на место разбора и реставрации

Детали грузят на поезда и отправляют в Новосибирск, на завод, где в течении ближайших нескольких лет самолет будет восстановлен до летного состояния.

Начинают с каркаса

Каркас постепенно обшивают металлическими листами

Груда металлолома приобретает знакомые черты

На работу уходят проходят месяцы, а то и года. Отдельная работы — двигатель и летные узлы. Восстановление практически с нуля. Двигатель вымачивают в керосине, чтобы отделить грязь. Все детали меняются и собираются.

Помните как выглядела кабина после подъема? Сейчас совсем другое дело!

Крылья тоже восстановлены

После того, как готов мотор, основные узлы и шасси, еще не до конца готовый самолет выкатывают из ангара, чтобы начать испытания двигателя и узлов.

После того, как всё проверено. Самолет окончательно собирают, красят и он готов к первым полётам.

И вот спустя годы самолет совершил свой полёт. Разгон по аэродрому и взлёт!

Спустя много десятилетий самолет вновь в воздухе!

Поддержать познавательные репортажи в "Как это сделано":

https://pay.cloudtips.ru/p/19c62f42

Познавательные посты и ролики о том как устроены вещи, как работают и как сделаны публикуются в сообществе Как это сделано, присоединяйтесь, там много интересного!

Как выращивают черную икру в Израиле

Чёрная икра, бывшая когда-то одним из «самых русских» брендов, становится товаром интернациональным. Так несколько лет назад в первую тройку мировых экспортеров икры осетровых вошел Израиль.

Израиль и черная икра. Странно? Да, но израильские компании поставляют сегодня осетровую икру в США и Европу, и, что самое удивительное – в Россию, страну, которую можно назвать мировым центром осетровых рыб. Созданием особой отрасли рыбного хозяйства – разведению осетров и получению осетровой икры, Израиль обязан выходцам из Румынии. В 90-х в кибуце Дан, специализирующемся на разведении различных сортов рыб, они решили выращивать форель и осетров.

Предприятие было создано в 1992 году, когда Игаль Бен-Цви привез из России оплодотворенную икру осетровых.

Сейчас в нескольких прудах кибуца обитает более 70 тысяч осетров. Возраст большинства из них – около 12 лет. Каждая рыба приносит примерно по 2,5-3 килограмма икры. Водоемы готовы к запуску осетра.

Исходный материал – оплодотворенную икру осетров, или мальков, получили из Астрахани и других городов Каспийского моря. Из них вырастили крупных осетров и, используя современные методы ихтиологии и разведения рыб, создали такой объем, что Израиль стал экспортером осетровой икры, которую называют еще и черной икрой, под маркой «Галилейская икра».

Крытый контейнер для разведения осетровых.

В проект вложено 40 млн шекелей. Рынок – весьма перспективный – объемы продажи израильский икры за рубеж вырос в несколько раз.

Чтобы сохранить свежесть, рыбу помещают в контейнеры со льдом.

Сальман Мархаж, работник рыбной фермы в Израиле: «Прежде чем извлечь икру, для всех рыб старше 8 лет мы устраиваем проверку. Нам надо убедиться, что икра созрела. В животе делаем маленький надрез, и с помощью щупа извлекаем икринки. Здесь мы видим икринки меньше трех миллиметров, надо подождать еще пол-года. Выпускаем рыбу обратно в бассейн».

Компания прошла самый сложный этап – формирования популяции самок осетра для достижения половой зрелости и начала икрометания. На это уходит 10-11 лет. За это время мировые цены на икру поднялись с $500 до $4000 за кг.

Забитую рыбу тщательно промывают до того, как извлечь из нее икру.

Израиль – единственное государство в мире, которое, не имея выхода к Каспийскому морю, экспортирует осетровых и черную икру.

Ученые удивлены – на Каспии осетр начинает «метать икру» лишь по достижению 13-15 лет - полового созревания. Судя по всему, климат Израиля, а возможно – и некие технологии, которые израильтяне не раскрывают, сократили этот период на 3-4 года.

Основные производители черной икры – Россия и Иран. Основные браконьеры на Каспии – россияне и азербайджанцы – именно здесь, возвращаясь с нереста из Волги в Каспий, поголовье осетров существенно сокращается. Еще 10% добывается в Юго-Западной Франции, в реках долины Бордо, куда рыбы осетровых пород приходят на нерест. В Иране браконьерство сурово наказывается. До Туркмении осетр почти не доходит.

За последние 15 лет популяция осетровых на Каспии сократилась в 40 раз. Вследствие экологической катастрофы цена килограмма черной икры на мировом рынке выросла с 500 долларов до 4 тысяч. Причина лавинообразного скачка цен - запрет на лов осетровых в бассейне Каспийского моря, где добывается 90% всей черной икры в мире.

Сотрудник кибуца (справа) вынимает икру, а второй готовит ее для упаковки.

Черная икра на деле имеет шесть цветовых оттенков. Эта – зернистая, с бронзовым отливом по утверждению израильских производителей одна из лучших в своем роде.

Тысячи мелких икринок, полученных из осетровых рыб.

Икру приправляют солью и тщательно перемешивают.

Русский термин «малосоленая» – трансформировался в термин Mallosol. В мире специалистов это означает «правильная, высший сорт».

В Израиле осетр спросом не пользуется, потому что осетр – рыба некошерная. У кошерной – должна быть чешуя.

Директор кибуца Игаль Бен Цви демонстрирует баночку икры, которая стоит 140 долларов.

Поддержать познавательные репортажи в "Как это сделано":

https://pay.cloudtips.ru/p/19c62f42

Познавательные посты и ролики о том как устроены вещи, как работают и как сделаны публикуются в сообществе Как это сделано, присоединяйтесь, там много интересного!

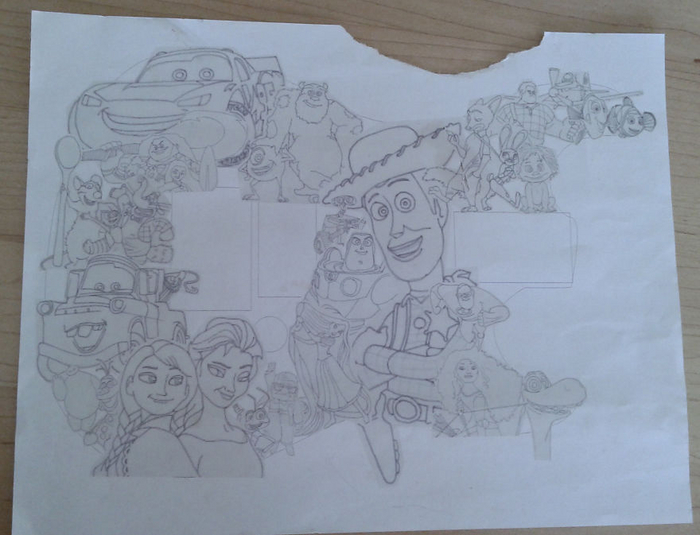

Гитара с персонажами от Pixar

Я не знаю, что заняло больше времени, проектирование этой необычной гитары или ее создание. Гитара носит на себе изображение персонажей из мультфильмов Pixar, которые уместились на корпусе (к сожалению не всех).

Благодарю за донаты @LarjonokM @ir.meshch @user5217550

Вырезание каждого персонажа заняло в среднем 3 часа, и мне всегда приходилось держать в уме кого нужно изображать на переднем плане и на заднем. Анна и Эльза были первыми, потому что они стояли ближе на переднем плане. В итоге работа над гитарой заняла более 200 часов резьбы!

Эта гитару я посвятил своим сыновьям, которые очень любят мультфильмы от Pixar. Я решил воплотить нашу любовь к ним в гитаре, чтобы увековечить наши воспоминания, когда мы все вместе смотрели эти волшебные мультфильмы, когда они были маленькими.

Все началось с наброска.

Для корпуса я использовал красное дерево и клен.

Первые два персонажа, которых я вырезал на корпусе были Анна и Эльза.

Я держал в уме что должно быть на первом плане, что на втором.

Продолжил резьбу персонажем из "Тачек". Любители мультфильмов легко угадают как зовут его.

Этих персонажей тоже легко узнать, дочитайте пост до конца и пишите кого узнали.

Было очень весело вырезать, но временами казалось, что это будет длиться вечно из-за количества деталей, но я никуда не торопился и хотел сделать ее так, как видел в своем воображении.

Три часа ушло на вырезание каждого персонажа!

Гриф гитары еще до обработки.

А это уже после, вроде неплохо вышло.

Осталось совсем немного.

А это уже в законченном виде. Круто вышло!

Поддержать познавательные репортажи в "Как это сделано":

https://pay.cloudtips.ru/p/19c62f42

Познавательные посты и ролики о том как устроены вещи, как работают и как сделаны публикуются в сообществе Как это сделано, присоединяйтесь, там много интересного!

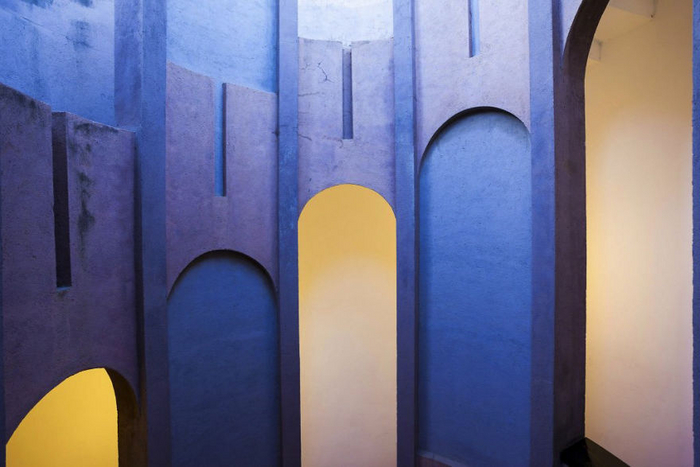

Как превратить цементный завод в роскошный особняк

Когда архитектор Рикардо Бофилл наткнулся на полуразрушенный цементный завод в 1973 году, он сразу же понял, какой потенциал он в себе таит. Так родился проект La Fábrica, в результате которого завод был превращен в уникальный особняк.

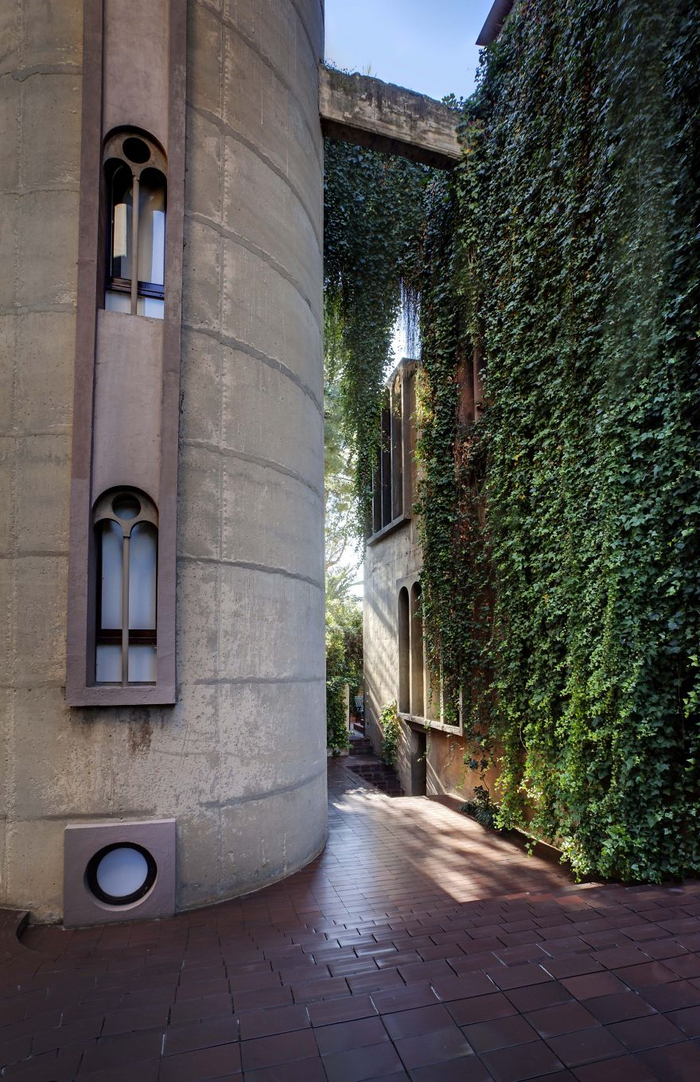

Завод, расположенный в непосредственной близости от Барселоны, возник во времена индустриализации в годы Первой мировой войны, и учитывая это ему предстояло претерпеть большое количество ремонтных работ после того, как он попал в руки Рикардо Бофилла и его команды.

После нескольких лет частичной деконструкции, архитектор проекта решил украсить особняк растительностью, и отделать интерьер в духе современного времени, чтобы было место как для жизни в нем, так и для работы.

Промышленные трубы, которые когда-то наполняли воздух дымом в настоящее время стали пристанищем зеленых насаждений.

После нескольких лет частичной разборки, его команда приступила к отделке интерьера.

Внешний вид особняка природа украсила зеленью, а команда только подкорректировала его.

Структура завода была полностью преобразована в интересный и уникальный дом.

Каждая комната оформлена особенно, и здесь нет двух одинаковых комнат.

На всей территории особняка расположены уголки для релаксации.

Команда Бофилла использует часть дома в качестве студии.

Снаружи бывшая фабрика окружена зеленью, эвкалиптами, пальмами и оливковыми деревьями

Это придает зданию таинственность романтических развалин и делает его неповторимым.

Кухня-столовая расположена на первом этаже, и служит местом для встреч в кругу семьи

Бофилл сравнивает постоянную эволюцию проекта с собственным образом жизни и творческим видением.

Любое пространство может стать чем-то новым и красивым, если у его создателя есть творческое мышление и фантазия.

Поддержать познавательные репортажи в "Как это сделано":

https://pay.cloudtips.ru/p/19c62f42

Познавательные посты и ролики о том как устроены вещи, как работают и как сделаны публикуются в сообществе Как это сделано, присоединяйтесь, там много интересного!

Ответ на пост «Как работала нью-йоркская пневматическая почта»1

В те времена и особенно в САСШ пневматику особенно любили.

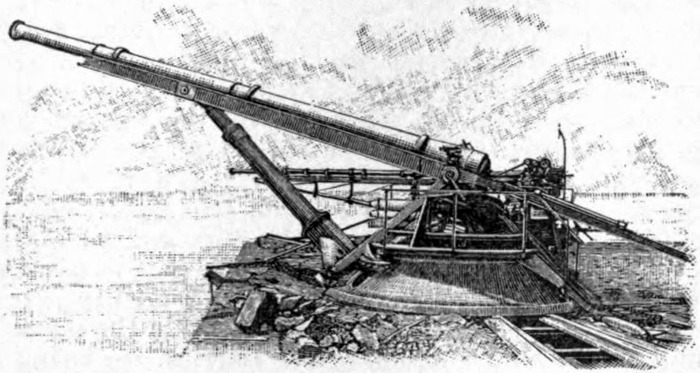

В 1883 году американский артиллерист Эдмунт Залинский предложил стрелять снарядами, начинёнными динамитом, из пневматической пушки. За счет плавного разгона и равномерного повышения давления в стволе, сотрясение при выстреле не достигало бы опасного уровня, и снаряд мог быть запущен без риска преждевременного разрыва.

Американский флот заинтересовался идеей и успешно применил её для береговой обороны. В 1880-х-1890-х годах две экспериментальные береговые батареи на побережье США (около Сан-Франциско и Нью-Йорка) были укомплектованы пневматическими пушками, созданными на основе работ Залинского. Практически не уступая в дальнобойности и скорострельности обычным орудиям того времени, пневматические пушки стреляли особым тонкостенным снарядом, содержащим до нескольких десятков килограммов мощного взрывчатого вещества на основе динамита; попадание такого снаряда могло нанести тяжёлые повреждения любому военному кораблю. Кроме того, пневматические пушки стреляли почти бесшумно и не демаскировали свою позицию вспышками или пороховым дымом.

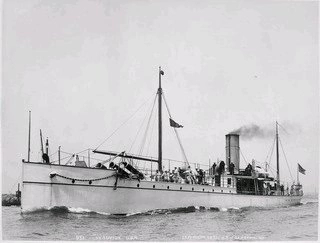

Высоко оценив боевой потенциал пневматических пушек, американские адмиралы предложили оснастить подобными орудиями боевые корабли, используя их как мощное вспомогательное средство в морском сражении. В 1887 году на верфи в Филадельфии был заложен экспериментальный «динамитный крейсер» под названием «Везувий», который должен был стать демонстратором новой технологии и платформой для её оценки в боевых условиях.

«Везувий» представлял собой небольшой корабль с очень острыми обводами напоминающего быстроходную паровую яхту корпуса. Он имел водоизмещение всего около 950 тонн. Его корпус имел гладкую палубу с единственной маленькой надстройкой в центре, две невысокие мачты и единственную трубу.

Основное вооружение «Везувия» составляли три 381 мм пневматические пушки, неподвижно вмонтированные в его корпус под фиксированным углом в 16° к палубе. Горизонтальное наведение осуществлялось всем корпусом корабля; вертикальное наведение не требовалось, так как регулировка поступления сжатого воздуха в ствол орудия позволяла точно контролировать дальность полёта снаряда.

Каждое орудие имело в длину 17 м, причём над палубой выступали только 4,6 м у дульного среза. Выстрел осуществлялся сжатым воздухом под давлением до 70 атмосфер, поступавшим из баллонов высокого давления у киля корабля. Заряжание осуществлялось с казенной части под палубой. На учениях в 1889 году, «Везувиуй» без проблем отстрелял пятнадцать снарядов за 16,5 минут.

Эти орудия стреляли оперенными медными снарядами длиной около двух метров. Так как пушки были гладкоствольными, раскручивание снаряда для стабилизации в полёте осуществлялось при помощи наклонно расположенных аэродинамических плоскостей. По форме снаряд напоминал ракету с конической головной частью и кольцом стабилизаторов позади. Каждый снаряд содержал заряд в 250 кг «малочувствительного гремучего студня»(англ. desensitized blasting gelatin — смесь нитроцеллюлозы и нитроглицерина), менее чувствительного к сотрясениям чем динамит.

Дальность стрельбы достигала 1600 м; она могла быть увеличена до 3700 м путём применения облегченных снарядов весом до 100 кг. Снаряд оснащался электрическим взрывателем, который мог быть выставлен на взрыв при контакте или на подрыв с замедлением (последняя функция служила для того, чтобы взрывающиеся в толще воды снаряды создавали мощную ударную волну, способную повредить вражеский корабль при близком попадании). Боезапас составлял тридцать снарядов, по десять на каждое орудие.

Вспомогательное вооружение «Везувия» составляли три 3-фунтовые пушки, рассчитанные на защиту корабля от миноносцев.

Опыты показали, что уникальная главная батарея корабля имела два основных недостатка: малую дальность стрельбы и грубый и неточный способ прицеливания.

"Везувий" даже успел повоевать с испанцами на Кубе

13 июня «Везувий» принял участие в первой из восьми бомбардировок Сантьяго. Под покровом темноты крейсер подкрался к берегу, выпустил несколько 15-дюймовых динамитных зарядов и удалился. Хотя адмирал Сэмпсон по этому случаю писал, что бомбардировки «Везувия» имели «большой эффект», практический результат бомбардировки был равен нулю. Тем не менее, эта бомбардировка привела в большое смятение испанских солдат, поскольку снаряды с «Везувия» прилетели неожиданно, без рева канонады, который обычно ассоциируется с артобстрелом. Выстрелы из динамитных орудий были относительно тихими, но звук взрыва их мощных фугасов отличался от звука современных им артиллерийских снарядов, начиненных порохом, и солдаты отмечали, что взрывы «проделывали воронки, как подвал деревенского дома».

После окончания войны с Испанией, «Везувий» ушел на север, в Бостон, по пути зайдя в Чарльстон, Нью-Йорк и Ньюпорт. Выведенный в резерв 16 сентября 1898 года, «Везувий» оставался на Бостонской военно-морской верфи до 1904 года, когда его начали переделывать в судно для испытаний торпед. «Везувий» утратил свою уникальную главную батарею, получив взамен четыре торпедных аппарата – три 18-дюймовых (450 мм) и один 21-дюймовый (533 мм). Вновь вступив в строй 21 июня 1905 году, «Везувий» отправился на военно-морскую торпедную станцию в Ньюпорте, где и пробыл, проводя опыты с торпедами, до 27 ноября 1907 года когда опять был направлен на ремонт, продолжавшийся до 14 февраля 1910 года

В мае 1913 года торпеда, выпущенная с «Везувия», описала циркуляцию и пробила корпус корабля. Усилия команды по устранению повреждений и решительные действия их командира, артиллерийского главстаршины Томаса Смита, не позволили кораблю затонуть до того, как он был намеренно посажен на мель у острова Пруденс в заливе Наррагансетт.

Списан и выставлен на продажу 21 апреля 1922 года.

Как работала нью-йоркская пневматическая почта1

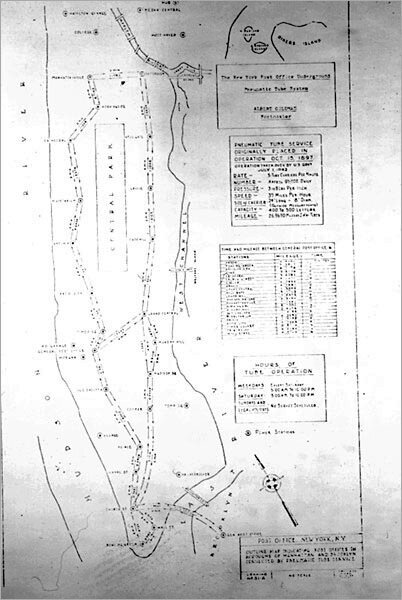

Сто лет назад по трубам под мостовыми Манхэттена со скоростью 35 миль в час летели капсулы с почтой – так работала система Mailpipe – нью-йоркская пневматическая почта

Нью-йоркская пневмопочта оперативно доставляла корреспонденцию в почтовые отделения в любое время, в любую погоду, минуя дорожные пробки.

Около 27 миль стальных труб были проложены под землёй от Бэттери-Парк до Гарлема и обратно через Таймс-сквер, вокзал Гранд-сентрал и Главпочтамт. Восьмидюймовые трубы были проложены на глубине 1-3 метров в две нитки – одна для передачи, другая для приёма.

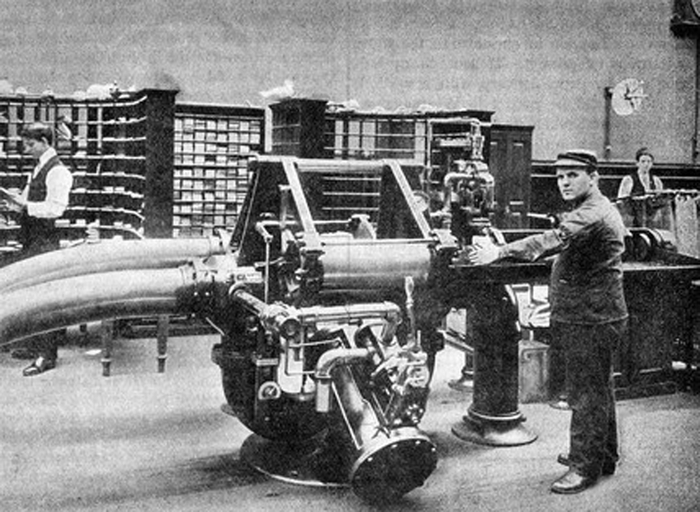

В центральном отделении почта сортировалась, штемпелевалась, укладывалась в цилиндрические контейнеры-капсулы и отправлялась в трубу.

Компрессор нагнетал в трубу воздух, который и гнал капсулу до пункта назначения. Тот путь, который по поверхности занимал сорок минут, контейнер Mailpipe пролетал за семь. Каждая капсула вмещала до 600 писем, общая масса доставленных по городу почтовых отправлений доходила до 3 тонн в сутки.

Вспоминает Натан Халперн, ветеран почтовой службы: «Я ещё помню те контейнеры, которые выскакивали из труб. Они прибывали примерно раз в минуту и были слегка тёплыми, в смазке»

Не все отправления пользовались такой привилегией – в первую очередь под землёй путешествовали письма первого класса, остальные могли отправить по старинке – конным фургоном.

Строительство нью-йоркской Mailpipe началось в конце 1890-х годов, в 1898-м она была введена в строй. Главный почтмейстер США Чарльз Эмори Смит предсказывал тогда, что в один прекрасный день он оснастит пневмопочтой каждую квартиру. Энтузиазм был так велик, что на рубеже XIX-XX веков было даже несколько предложений по прокладке труб пневмопочты между Америкой и Европой.

Погубил пневмопочту автомобиль, а прикончили светофоры. Автофургон оказался чуть медленнее капсулы, но вмещал куда больше писем и был много дешевле в эксплуатации. Выявились и другие недостатки Mailpipe – например, если почтовое отделение переезжало, то приходилось вскрывать мостовую и перекладывать трубы заново

Тем не менее, в Нью-Йорке система продержалась довольно долго (в правой части снимка приёмное устройство пневмопочты)

Только в 1953-м служба прекратила свою работу в ожидании решения о её дальнейшей судьбе, да так уже больше никогда и не была запущена.

Поддержать познавательные репортажи в "Как это сделано":

https://pay.cloudtips.ru/p/19c62f42

Познавательные посты и ролики о том как устроены вещи, как работают и как сделаны публикуются в сообществе Как это сделано, присоединяйтесь, там много интересного!