Радионаблюдения проливают больше света на свойства скопления галактического Пандоры!

Астрономы с помощью очень мощного радиотелескопа под названием Very Large Array (VLA) сделали самые чёткие и глубокие радиоснимки огромного скопления галактик под названием Abell 2744, или по-другому — скопление Пандоры. Эти новые снимки помогают лучше понять, что происходит в этом скоплении.

Скопления галактик — это огромные группы, состоящие из тысяч галактик, которые держатся вместе благодаря силе гравитации. Они образуются, когда несколько меньших скоплений сливаются вместе, и продолжают расти, «прикрепляя» к себе новые галактики.

Abell 2744 находится примерно в четырёх миллиардах световых лет от Земли и очень массивен — его масса примерно равна 740 триллионам масс нашего Солнца. В центре скопления находится плотное ядро, а с одной стороны тянется длинный «хвост» из газа и галактик.

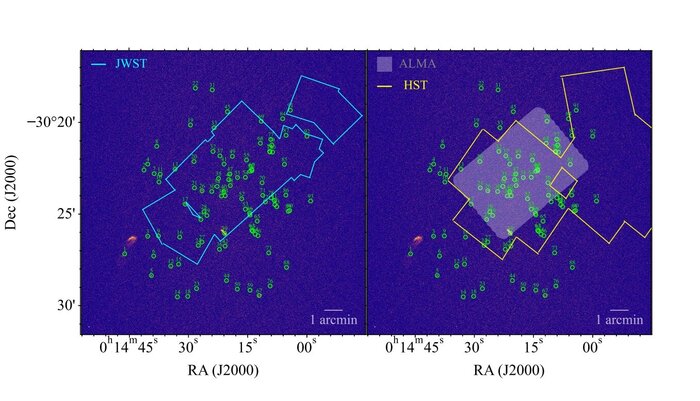

Раньше учёные уже наблюдали это скопление на радио и других длинах волн, но теперь команда под руководством Эстебана А. Ороско из Мексики получила снимки с гораздо более высоким разрешением — почти в два раза чётче, чем раньше. Это позволило им увидеть детали, которые раньше были недоступны.

На новых снимках учёные обнаружили 93 источника радиоизлучения в скоплении. Из них почти половина совпала с галактиками, видимыми в оптическом и инфракрасном диапазонах. Большинство этих источников — это компактные объекты, а пять оказались большими или состоящими из нескольких частей.

Эти радиоисточники — это галактики разных размеров, в среднем около 6 550 световых лет в диаметре, с массами от нескольких сотен тысяч до сотен миллиардов масс Солнца. В среднем в них рождается около двух новых звёзд в год.

Кроме того, учёные нашли девять кандидатов в активные галактические ядра (AGN) — это галактики с очень яркими и энергичными центрами, где, скорее всего, есть сверхмассивные чёрные дыры. По оценкам, таких активных галактик в скоплении примерно 10-20%, что совпадает с предыдущими расчётами.

Также была рассчитана максимальная радиосветимость скопления на частоте 6 Гигагерц, она составляет около 4,1 × 10^42 эрг в секунду (это единица измерения энергии). Радиоспектральный индекс, который показывает, как меняется излучение с частотой, равен примерно 0,7.

Учёные пытались найти радиоаналоги необычных компактных галактик с красным цветом, называемых «галактиками с маленькими красными точками» (LRD). Эти галактики часто имеют особые линии излучения, но в новых данных VLA таких радиоисточников не обнаружили.

В целом, эти новые радионаблюдения помогают лучше понять структуру и свойства скопления Пандоры, а также процессы, происходящие в его галактиках.