Межзвездные объекты представляют собой пришельцы из далеких солнечных систем за пределами нашей, и недавно был обнаружен уже третий в истории представитель этого редкого класса — 3I/ATLAS. При помощи телескопа Gemini North астрономы запечатлели его временное прохождение поблизости с Землёй. Эти наблюдения откроют учёным новые горизонты в изучении происхождения, орбитальных характеристик и состава этого уникального космического путешественника.

Используя инструмент Gemini North на Гавайях, исследовательская группа во главе с Карен Мич из Института астрономии Гавайского университета получила изображения кометы 3I/ATLAS — межзвездного объекта, впервые зафиксированного 1 июля 2025 года с помощью системы предупреждения о возможных ударах астероидов по Земле (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System).

Телескоп Gemini North — это половина Международной обсерватории Gemini, финансируемой частично Национальным научным фондом США и управляемой организацией NSF NOIRLab. Исключительная чувствительность мультиобъектного спектрографа Gemini North (GMOS-N) позволила исследовать компактную кому кометы — облако газа и пыли, окутывающее её ледяное ядро.

Межзвездные объекты — это тела, происходящие за пределами нашей Солнечной системы, которые пересекают её орбиту. Их размеры варьируются от нескольких десятков метров до нескольких километров, и они представляют собой обломки космического мусора, оставшиеся после формирования планетных систем их родных звёзд. Вращаясь вокруг своих звёзд, эти остатки могут быть выброшены в межзвёздное пространство под воздействием гравитации крупных планет или проходящих мимо звёзд, что иногда приводит к их пересечению с другими солнечными системами.

«Высокая чувствительность и быстрое планирование наблюдений в Международной обсерватории Gemini позволили с ранних этапов получить ключевые данные об этом межзвёздном госте», — отмечает Мартин Стилл, программный директор NSF в Международной обсерватории Gemini. — «Мы с большим ожиданием ждём новых открытий, поскольку объект прогревается под лучами Солнца, прежде чем продолжить своё холодное и темное странствие меж звёзд».

Обозначаемая официально как комета C/2025 N1 (ATLAS), 3I/ATLAS — лишь третий обнаруженный межзвездный объект после 1I/Оумуамуа в 2017 году и 2I/Борисова в 2019 году. Несмотря на мнение астрономов о том, что межзвездных объектов во Вселенной множество и они, вероятно, регулярно проникают в нашу Солнечную систему, их крайне трудно обнаружить: они становятся заметными лишь при близком подходе и при правильном направлении телескопов в нужное время.

Множество астрономических коллективов по всему миру активно наблюдают комету 3I/ATLAS во время её кратковременного визита, что позволяет коллективно определить ключевые параметры этого тела. Хотя многое ещё остаётся загадкой, уже очевидно, что 3I/ATLAS отличается от своих двух предшественников.

Сделанные до настоящего момента наблюдения свидетельствуют, что диаметр 3I/ATLAS не превышает 20 километров, тогда как Оумуамуа имел размеры около 200 метров, а Борисов — менее километра. Такое значительное превосходство в размерах делает 3I/ATLAS привлекательной мишенью для углублённого изучения.

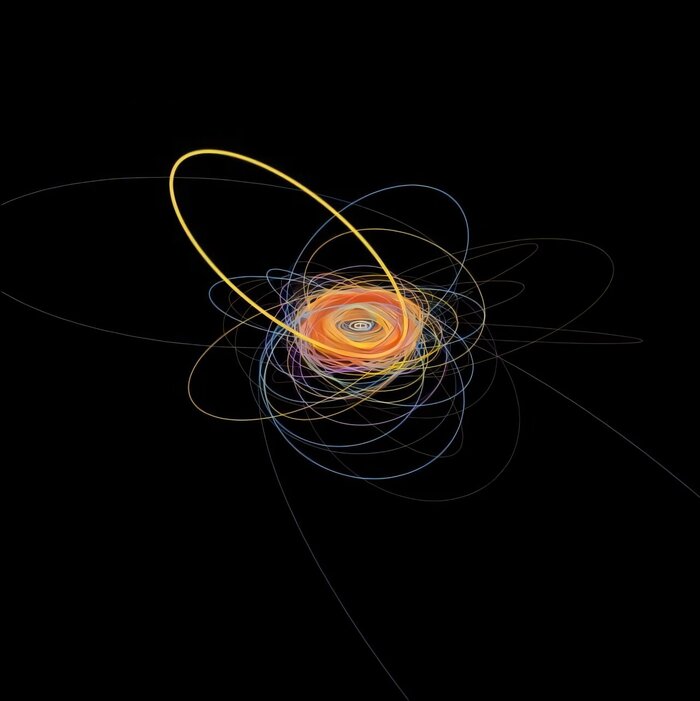

Комета движется по орбите с чрезвычайно высоким эксцентриситетом — параметром, который отражает степень вытянутости её траектории. При эксцентриситете, равном нулю, орбита является идеально круглой; при значении, близком к 0,999 — сильно вытянутой эллиптической. При значении, превышающем единицу, объект движется по гиперболической траектории, указывающей на его межзвёздное происхождение и возвращение в межзвёздное пространство.

Значение эксцентриситета 3I/ATLAS равно 6,2, что подтверждает его отношение к межзвёздным объектам. Для сравнения, у Оумуамуа эксцентриситет составлял около 1,2, у Борисова — около 3,6.

В настоящий момент 3I/ATLAS располагается внутри орбиты Юпитера, на расстоянии приблизительно 465 миллионов километров от Земли и 600 миллионов километров от Солнца. Его ближайшее сближение с нашей планетой ожидается 19 декабря — на расстоянии около 270 миллионов километров, что не представляет угрозы. Максимальное приближение к Солнцу произойдёт примерно 30 октября на расстоянии 210 миллионов километров — в пределах орбиты Марса. Во время этого подхода комета будет двигаться со скоростью почти 25 000 километров в час.

Хотя 3I/ATLAS — всего лишь третий выявленный межзвёздный объект, астрономы с энтузиазмом предвкушают обнаружение многих новых таких тел с началом работы обсерватории Веры С. Рубин и её десятилетней программы Legacy Survey of Space and Time (LSST). Многоразовое сканирование небес южного полушария раз за разом позволит зарегистрировать миллионы движущихся объектов, среди которых, несомненно, окажется многочисленное неизведанное сообщество межзвёздных пришельцев.