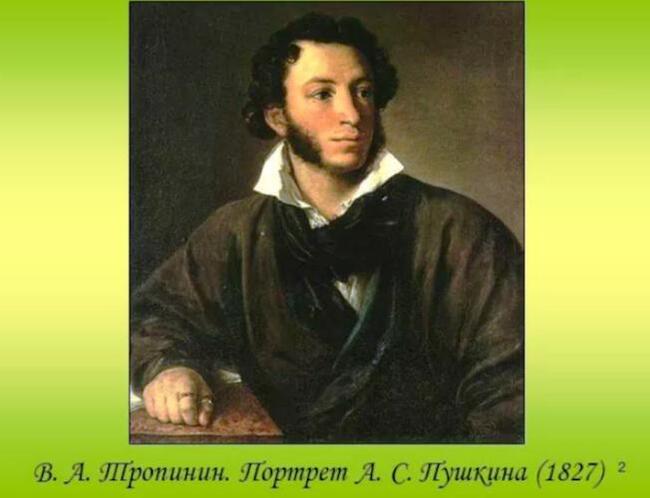

из книги СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНИЙ ИЗ ЛОЖИ "ОВИДИЙ")

I

Звание первого национального поэта Пушкин удерживает не-

даром. Ни в чьём поэтическом пространстве так не комфортно че-

ловеческой душе, не дышится так легко и вольготно, как в Пуш-

кинском. Главное в том, что мир обитания здесь предстаёт цело-

купно-огромным и абсолютно реальным. Духовный реалист 1 – вот

подлинное стилистическое наименование для Пушкина-поэта,

мыслителя и “мудреца”, как называли его современники. А начал

Пушкин с чёткого и внимательного освоения посюстороннего ми-

ра, хотя с самых первых шагов в его поэтической повадке и инто-

нации чувствовалось присутствие мира иного, горнего, высшего.

Вот почему очная встреча с трансцендентным в «Пророке» описана

с потрясающей достоверностью.

Появление Пушкина не было случайностью. Оно подготавли-

валось всем XVIII веком. Русские эзотерики, объединившиеся в

сеть тайных обществ, активно и самозабвенно просвещали отече-

ство, продолжая апостолатом первого русского каменщика Петра I 2

начатое им дело. Предчувствуя великие перемены, Н. М. Карамзин,

сам воспитанник русского эзотерического братства, предсказывал

появление в новом столетии необычайного поэтического голоса,

соответствующего мощности “певческого горла” России. Русский

духовный гнозис в конце XVIII – начале XIX вв. встаёт вровень с

европейским; русские эзотерики зачитываются духовными

откровениями Гёте, Бёме, Сен-Мартена, Юнг-Штиллинга, Эккартс-

гаузена.

1 Или – говоря словами Достоевского – реалист в высшем смысле.

2 Удивительная, супермистическая развёртка имени Пётр – камень, а

ведь он был первым Петром на троне.

Тут как раз маленькому шустрому арапчонку приходит время

учиться. И волей провидения в Петербурге (словно) специально

для него основывается Лицей. В дальнейшей судьбе поэта веду-

щую роль сыграл Василий Львович Пушкин, известный поэт, ще-

голь и добряк. «Мой дядя самых честных правил», – это о нём. Ма-

сонский роман «Евгений Онегин» начинается со всем известной

фразы. Но что это собственно за «правила»? Речь идёт о законах

розенкрейцерства, к общине которых принадлежал и Василий

Львович. Председательствовал ложей С. С. Ланской, чей рукопис-

ный сборник речей провиденциально попал в мои руки, как только

интерес к Пушкину оформился в целенаправленную исследова-

тельскую силовую линию.

Итак, отрок Александр рос потомственным розенкрейцером. И

если шаловливый юноша намекает якобы двусмысленно: «Читал

охотно Апулея, а Цицерона не читал», то надо признать, что жрец

Храма Изиды Апулей и впрямь является более захватывающим

гностическим чтением, чем сухопарый ритор Цицерон. Но ко вре-

мени создания «Памятника» мысль повзрослевшего Пушкина на-

гнала и железную поступь Цицерона, автора философских «Диало-

гов» и «Сна Сципиона». Ни одно из сокровищ мировой духовной

культуры не прошло мимо пытливого взора подростка, ни один из

её регионов не был им проигнорирован.

Последние дни пребывания в Лицее. В Царское Село приезжа-

ет своего рода выпускная комиссия 3 и начинаются большие масон-

ские “смотрины”. Выпускником остаются довольны, но для адап-

тации непоседы к орденскому житию решают создать род “подго-

товительного класса”, где в шутливо-игровой форме ему была пре-

подана обрядная символика. Заводилами вызываются быть Жуков-

ский и дядюшка. По розенкрейцерскому обычаю все братья полу-

чают новые имена в соответствии с традицией священного пере-

именования. Имена эти берутся из баллады Жуковского «Светла-

на». Сам Василий Андреевич получает прозвище Светлана, дя-

дюшка – Вот, а юное дарование – Сверчок. Так что Пушкин стано-

вится орденским человеком, ещё будучи в стенах Лицея.

3 В эту орденскую пентаграмму входили Н. М. Карамзин, В. А. Жу-

ковский, А. И. Тургенев, В. Л. Пушкин и П. А. Вяземский.

Вознесённый на плечах титанов мировой духовной культуры,

хватаясь за участливые руки старших братьев, воистину «растёт

царевич там не по дням, а по часам». Восемнадцатилетний поэт

создаёт одно из самых величественных русских эпических произ-

ведений – рапсодическую песнь «Руслан и Людмила». Она являет-

ся вершиной пятидесятилетней работы русских поэтов-эзотериков

над реконструкцией русского былевого фольклора. Пушкин, сум-

мируя то, над чем они трудились коллективно, создал корпус про-

изведений, подобный «Махабхарате». Перевод Жуковским фраг-

мента великого индийского эпоса «Наль и Дамаянти» задал то-

нальность этой деятельности на первую половину XIX века. Пуш-

кин по-хозяйски включился в эту игру. Сверчок был общим лю-

бимцем в «Арзамасе»; не удивительно, что молодой аэд первыми

же строками поэмы выстроил основополагающую мифологему ду-

ховной структуры русского этноса.

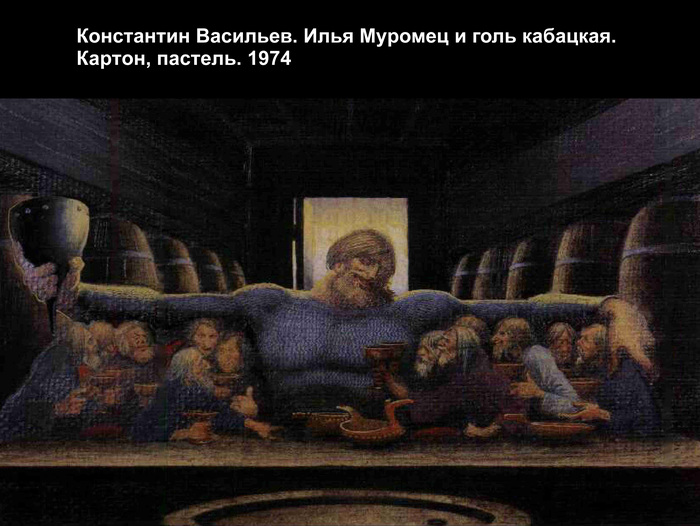

Лукоморье – сакральное место при впадении в Русское море

священной реки. Реально – акватория Чёрного и Каспийского мо-

рей и пойма Днепра.

Дуб зелёный – Мировое древо, связующее мир горний (Правь),

мир дольний (Явь) и корнями уходящее в мир хтонический, под-

земный (Навь).

Златая цепь – концептуальное название для сочинений, со-

стоящих из цепи “златых слов”, собрания высшей мудрости мета-

этнической общности: древних цивилизаций и их нынешних на-

следников-восприемников.

Кот учёный – крупные кошачьи были тотемами первоцивили-

заций. Эта связь с древним знанием выражена эпитетом. Никаких

суеверий – порождений невежества; учёность испокон была врагом

обскурантизма. Поэтому речь идёт не о культе, а о мировоззрении.

Вспомним Шопенгауэра: «Религии как светлячки могут светить

только в абсолютной темноте». Юный рапсод подхватывает:

Ты, солнце святое, гори!

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем великим ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Лукоморье Пушкина всё залито светом; учёность кота стоит на

страже трезвости и здравомыслия... Что же мы видим окрест Ми-

рового древа?

Там чудеса, там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей,

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон без дверей...

Полный набор сказочных персонажей; и весь этот мир – не

байки-баюки домашнего мурлыки, а достоверный пейзаж мифоло-

гического пространства-времени. Идеи-образы взаимно связаны,

взаимно порождают друг друга. Чудо является типовым элементом

этого пространства; впрочем “чудо” оно только на взгляд из этого

мира.

Тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных

И с ними дядька их морской...

Витязей при ближайшем рассмотрении оказывается на три

больше (пересчёт произведён мастером в «Сказке о царе

Салтане») – соответственно градусам масонского посвящения; а

вот в дядьке Черноморе проступают черты Вота («чредой из

вод») – Василия Львовича. И самое значительное: черноморская

прародина славянства связана с изначальным атлантским моноте-

измом, а зороастрийско-манихейский дуализм выражен в борьбе

титанов-магов: Головы, карлы, Наины, финна. На земном плане это

представлено соревнованием-соперничеством Руслана и Фарлафа;

причём если Руслан – Еруслан Лазаревич – рыцарь достаточно рус-

ский, то в облике Фарлафа легко узнаётся Шекспировский Фаль-

стаф. Так творчество Пушкина намертво связывает себя с наследи-

ем английских розенкрейцеров, писавших под коллективным псев-

донимом Шекспир.

Итак, утверждение изначального отсутствия дуализма в сла-

вянской религиозной системе, подтвердившееся позднее исследо-

ваниями учёных, приводит Пушкина к ироническому обыгрыва-

нию профанной оппозиции Белбог – Чернобог. Белбог в поэме раз-

мыт и неуловим (в опере Глинки его роль играет Баян), зато в иро-

ническом уничижении Чернобога-Черномора Пушкин отвёл душу.

Он и ничтожен ростом, и кривоног, и похотлив, и обладает отличи-

тельной особенностью русских церковных иерархов пушкинских

времён – огромной холёной бородой.

В конце концов, лишившийся могущества и прощённый карла

становится карликом-шутом при дворе светлейшего князя. – Неза-

видная участь!

Главная мысль Пушкина: миром управляют тайные неведомые

финны – мудрецы, святые, арбитры, а мордовороты-рыцари (рус-

ланы в том числе) кротко прибегают к их всемогущему покрови-

тельству. Русь-Русланд не составила исключения.

Приверженность холуйскому обоготворению “царя-батюшки”

является поздним извращением и дегенерацией: Древняя Русь была

республиканской. Не только Новгородское народоправство, но и

Киевское объединённое рыцарство под началом князя являют бла-

гое пушкинское равéнство: за столом пирующего Владимира Рат-

мир, Руслан, Фарлаф и Рогдай чувствуют себя независимо и ведут

соответственно этому. Русское, варяжское, хазарское, половецкое

богатырство никогда не лизало униженно самодержавную десть. С

началом “фарс-мажора” царя-батюшки рыцарство кончается.

Поэтому восстановление звания рыцаря невольно ставит масо-

нов в оппозицию знаменитой триаде: православие – самодержа-

вие – народность, тем более что последнее является лишь декора-

цией для первых двух. Единственный шанс для властей – войти на

равных в великое братство. И император Павел I и все его сыновья

были людьми орденскими и благоволили ложам и капитулам, пока

передовое стояние России не стало слишком резко означенным.

Переход от фривольной вседозволенности к подлинной потаённо-

сти сделался лишь переносом акцента с курьёзности на серьёз-

ность. Непоседу Пушкина оторвали от столичных борделей и от-

правили поправлять здоровье на Юг; «Арзамас» без него захирел и

распался. Лукоморье ласково приняло его в свои объятия, а «сво-

бодная стихия» поддержала в смятении чувств. Здесь и произошло

тонкоматериальное свидание с Овидием, ставшим его духовным

поводырём.

Некогда великий римский поэт был выслан в причерномор-

скую глухомань волей августейшего остракизма; то же произошло

через “надцать” столетий и с Пушкиным. “Место встречи” их и по-

роднило мистически. Овидий был мастером метаморфоз-

превращений; Пушкин проходит у него эту магическую школу.

Кишинёвские масоны принимают эстафету от петербургских: нео-

фит со стажем (Пушкин был принят в ложу «Трёх Добродетелей»

ещё в Петербурге) уже выступает как знающий толк в орденских

таинствах молодой брат, а старшие (генералы Пущин и Инзов,

В. Ф. Раевский и другие) подыгрывают ему. В Кишинёве создаётся

ложа, где Пушкин занимает второе место после Павла Пущина (за-

очным главой стал молдавский господарь Суццо). Судя по всему,

название «Овидий» выбрано по предложению Пушкина – это един-

ственный случай названия ложи именем поэта. Собственно, ложа

де-факто так и не была открыта (хотя Пушкин в частном письме

обозначил дату приёма в неё – 4 мая 1821 года).

Пока шла переписка с петербургской материнской ложей, по-

следовали два происшествия (где Пушкин – там события), послу-

жившие поводом для закрытия кишинёвского филиала. Сначала

гоголевски-анекдотический. Во время принятия в ложу местного

иерея, слуги разнесли слух, мол “батюшку” водят с завязанными

глазами и только что проконвоировали в подвал, а это, конечно,

значит, что его изловили и собираются принести в жертву сатане.

Мгновенно собралась толпа выручать “святого отца”, дело дошло

до полиции – батюшку к его вящему неудовольствию “спасли”, но

произошёл скандал, смута, – и начальство сочло за благо прикрыть

начинание. Второе происшествие было серьёзнее и трагичнее. По

доносу с обвинением “в неблагонадёжности” был арестован

В. Ф. Раевский – член ложи, поэт, вольнодумец. Поэтическое вдох-

новение, упав на очаг вольнодумства, произвело тот всполох, о ко-

тором и было донесено начальству. Раевский, “первый декабрист”,

был заключён в застенок. Слава Богу, братья успели предупре-

дить, и самые компрометирующие бумаги были им сожжены. Но

срок был получен, правда, переписка с братьями продолжалась и

из заточенья.

Инзов (Инзушко) относился к Пушкину по-отечески: баловал,

жалел, оберегал от мести обманутых мужей. Роль Пущина в собы-

тиях зафиксировал сам Пушкин в своём известном посвящении,

написанном в июне 1821 года:

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел

Теперь твоя дорога;

Но ты предвидишь свой удел,

Грядущий наш Квирога!

И скоро, скоро смолкнет брань

Средь рабского народа,

Ты молоток возьмёшь во длань

И воззовёшь: свобода!

Хвалю тебя, о верный брат!

О каменщик почтенный!

О Кишинёв, о темный град!

Ликуй, им просвещенный!