Литературный хулиган

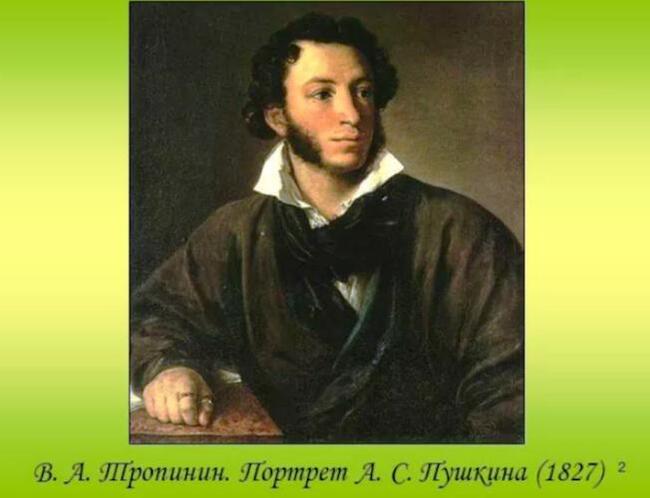

БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ВОВСЕ НЕ ЗНАЕТ, КТО ТАКОЙ ПУШКИН. Тот, чей образ нам навязывают, НИЧЕГО ОБЩЕГО НЕ ИМЕЕТ с гением русской поэзии.

Творчество Пушкина до сих пор подцензурно. Ряд его произведений не печатается вовсе, другие нагло вымараны. От многоточий в его стихах создаётся впечатление, что он изобретал азбуку Морзе! Многие по наивности считают, что сие проистекает от невозможности разобрать соответствующие места в рукописях. Никак нет! Позвольте слегка восполнить пробел:

С утра садимся мы в телегу,

Мы рады голову сломать

И, презирая лень и негу,

Кричим: пошёл! е б ё н а мать!

(«Телега жизни»)

...

Молчи ж, кума; и ты, как я, грешна,

А всякого словами разобидишь;

В чужой п и з д е соломинку ты видишь,

А у себя не видишь и бревна!

(«От всенощной вечор...»)

...

Мы пили - и Венера с нами

Сидела, прея, за столом.

Когда ж вновь сядем вчетвером

С б л я д ьми, вином и чубуками?

(«27 мая 1819»)

...

Подойди, Жанета,

А Луиза - поцелуй,

Выбрать, так обидишь;

Так на всех и встанет х у й,

Только вас увидишь.

(«Сводня грустно за столом»)

...

Ты помнишь ли, как были мы в Париже,

Где наш казак иль полковой наш поп

Морочил вас, к винцу подсев поближе,

И ваших жён похваливал да ёб?

(«Рефутация г-на Беранжера»)

Примерам несть числа. Поэт использовал мат и в философских, и в лирических стихах, и в поэтической публицистике.

Правда, в беседах со мной некоторые филологи утверждали, что сам Пушкин был бы против публикации таких стихов. Одно дело - в шутку, в дружеском кругу, другое - на широкую публику... Но почему кому-то дано право определять, чего ХОТЕЛ поэт, чего - нет? И почему в других случаях цензоры не считаются с желаниями автора? Например, в истории с эпиграммой Пушкина на переводчика «Илиады» Гнедича:

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера;

Боком одним с образом схож и его перевод.

Устыдившись неуместной иронии, поэт в рукописи нещадно вымарал эти строки. Сто лет их никто и не знал. Так нет же, докопались любезные пушкинисты, затратив немало трудов и подключив чуть ли не криминалистов!

Публикуются и глубоко личные, ИНТИМНЫЕ письма поэта. У него что, разрешения спрашивали?

Дело даже не в мнимом «несогласии» Пушкина с публикацией его стихов, в которых использован мат . Абсурдность подобных оправданий очевидна хотя бы потому, что ВСЕ ЭТИ СТИХИ

НАПЕЧАТАНЫ ПОЛНОСТЬЮ в пушкинских изданиях! В них пропущены только отдельные слова и выражения.

«Охрана» нравственности доходит до маразма. Полностью печатают «зад», но заменяют точками «задницу». Тонкое различие! В послании Юрьеву стыдливо выбрасывают слово «бордель». Приводит в ужас блюстителей «целка». Свободно печатается «вы****ок», но заменено точками слово «б л я д ь». А вот чудный пример. В шутливом стихотворении «Брови царь нахмуря» поэт пишет:

Говорит он с горем

Фрейлинам дворца:

«Вешают за морем

За два за яйца!

То есть разумею, -

Вдруг примолвил он, -

Вешают за шею,

Но суров закон».

Слова «за яйца» заменены многоточием! Стихотворение теряет смысл. Но здесь хотя бы пикантный каламбур. А в послании Мансурову идёт речь о юной Крыловой:

Но скоро счастливой рукой

Набойку школы скинет,

На бархат ляжет пред тобой

И ноженьки раздвинет.

От последней строки осталось только «И». Почему?! Ну как же: вдруг догадливый читатель смекнёт, для чего эта девица «раздвинет ноженьки»...

«И матерщину порет...»

«БЛАГОРОДНЫЕ ЦЕНЗОРЫ» скажут: сочинения Пушкина издаются массовыми тиражами, их могут прочесть школьники, подростки...

Обратимся к самому Пушкину: «Эти критики нашли странный способ судить о нравственности какого-нибудь стихотворения. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого - 15-летняя знакомая - и всё, что по благоусмотрению родителей ещё не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным, похабным! Как будто литература и существует только для 16-летних девушек! Вероятно, благородный наставник не даёт ни им, ни даже их братцам полных собраний сочинений ни единого классического поэта, даже древнего. На то издаются хрестоматии, выбранные места и тому под. Но публика не девица и не 13-летний мальчик». Писано в 1830 году...

МНЕ ВОЗРАЗЯТ: свинья везде грязь найдёт. Кто-то ищет у великого стихотворца великие произведения, кто-то - скабрезности. Ну, выпустят ещё Александра Сергеевича без купюр; мало ли похабщины нынче печатают. Стоило из-за этого огород городить? Неужто Пушкин гениален потому, что сочинял матерные стишки?

И поэтому - тоже! Возможно, Пушкин никогда не стал бы великим поэтом, не будь он великим матерщинником. При всём «кощунстве» эта мысль очевидна. Начнём с того, что Пушкин был искусным сквернословом от младых ногтей до своей гибели. Ещё в лицейских «национальных песнях» приятели горланили о Саше-«Французе» (прозвище Пушкина):

А наш Француз

Свой хвалит вкус

И матерщину порет.

Заметим: это подчёркивалось как отличительная черта курчавого подростка, выделявшая его среди толпы товарищей!

В юности поэт продолжал совершенствоваться в «бранном» ремесле. Он сам пишет о собраниях «Зеленой лампы»:

Я слышу, верные поэты,

Ваш очарованный язык...

Налейте мне вина кометы!

Желай мне здравия, калмык!

(«Я. Толстому»)

Вроде безобидные строки. Непонятно только, что за калмык и почему он должен желать Пушкину здравия. А калмык - это мальчик камер-юнкера Никиты Всеволожского, прислуживавший на заседаниях общества. По традиции, когда кто-то отпускал нецензурное словечко, калмык подскакивал к нему и рапортовал: «Здравия желаю!» Правда, в своих воспоминаниях один из членов «Зелёной лампы» Яков Толстой вспоминал: «Впрочем, Пушкин ни разу не подвергся калмыцкому желанию здравия. Он иногда говорил: «Калмык меня балует. Азия протежирует Африку». То есть Александр Сергеич фактически признавал, что матерился не менее других, но просто пользовался «калмыцкими симпатиями». С другой стороны, не стоит забывать, что Толстой вёл свой рассказ уже после смерти великого Арапа и, вполне возможно, слегка приукрашивал его светлый (в смысле тёмный) образ…

В зрелости поэт тоже любил ввернуть крепко «загнуть». К примеру, пишет Вяземскому из Болдина: «...Заехал я в глушь Нижнюю, да и сам не знаю, как выбраться? Точно еловая шишка в жопе; вошла хорошо, а выйти, так и шершаво». И до последних дней своих и в общении, и в письмах, и в стихах Пушкин не стеснялся в выражениях.

НО ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», «Евгений Онегин», «Я вас любил»? Вот за что почитаем мы нашего великого арапа гениальным поэтом!

Всё так. Но любовь Пушкина к грубому просторечию и площадной брани имеет прямое отношение к его высокой поэзии. Да, Пушкин славен не тем, что использовал в стихах мат. В противном случае мы получили бы очередного Ивана Баркова. Дело в другом -в НАРОДНОСТИ творчества Пушкина.

В чём феномен пушкинского гения? Разве мало было других славных имён? Жуковский, Баратынский, Вяземский, Языков, Батюшков... Они вошли в русскую поэзию наряду с Пушкиным. Наряду - но не наравне. Почему? Прежде всего потому, что эти стихотворцы творили в рамках сложившейся поэтической традиции. Даже для Василия Жуковского с его «Светланой» («Раз в крещенский вечерок девушки гадали...») обряды и уклад народа являлись лишь экзотикой. Поэты пушкинского круга не были способны ВЗОРВАТЬ язык, образы, представления, существовавшие до них. На это оказался способен только Александр Пушкин - литературный революционер, король эпатажа, налево и направо раздававший пощечины общественному вкусу.

Земной поклон няне Арине Родионовне: она сыграла немалую роль в формировании личности Пушкина. Но главное в другом: поэт, как губка, впитывал речь простолюдинов, язык улиц, базаров и кабаков - НАРОДНЫЙ ЯЗЫК. Он утверждал: «Разговорный язык простого народа... достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре; не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням». Понятно, что просвирня - не подворотня, и речь идёт не о "срамной" лексике. Однако важно то, что Пушкин призывает собратьев идти на улицу и обогащать поэтический язык именно народной, базарной, уличной лексикой.

Поэт жадно вбирал сокровища фольклора - сказки, былины, песни, частушки... А творчество народа НЕМЫСЛИМО БЕЗ КРЕПКИХ ВЫРАЖЕНИЙ, НЕОТДЕЛИМО ОТ СОЧНОГО МАТА. Александр Сергеевич признавался, что читывал с охотой сборники фольклора, в том числе из собрания Кирши Данилова. Пройдёмся «по пушкинским местам»:

А увидел он, Сергей,

Чужого мужика,

А чужого мужика

На жене-то своей,

А мужик бабу е б а л,

Сергееву жену...

(«Сергей хорош», из Кирши Данилова)

...

А дивлюсь я братцу крестовому,

Смелому Олёшке Поповичу,

Да ещё я да князю Владимиру,

Князю Владимиру стольно-киевскому, -

Свою-то жопу так он сам е б ё т,

А чужую жопу - так людям даёт!

(«Добрыня и Василий Казимирович», из онежских былин)

Это вовсе не значит, что фольклорные сборники той поры были переполнены матерной лексикой - однако крепких выражений там было достаточно.

А уж какие частушки и присловья узнавал Александр Сергеевич от дворни, схватывал слёту на улицах, вычитывал в памятниках древней нашей литературы, до которых охоч был! Именно глубокое понимание национального характера, влюблённость в родную речь ВО ВСЕХ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯХ сделала Пушкина НАРОДНЫМ ПОЭТОМ. Не случайно массы простолюдинов, пришедших проводить поэта в последний путь, так перепугали царя, что он приказал тайно похоронить Пушкина! Такое проявление народной любви с тех пор повторилось лишь однажды - на похоронах Владимира Высоцкого...

НО ВЕДЬ НАРОДНОСТЬ СОСТОИТ НЕ В ТОМ, чтобы слепо переносить всё, услышанное в подворотне, на страницы книг. Верно. Но и не в том, чтобы ВСЁ, услышанное в подворотне, считать грязью. Язык - душа народа; душу нельзя кромсать по кускам. Это - удел не поэтов, а мясников. Именно потому Пушкин безмерно сокрушался по поводу «Бориса Годунова»: «...одного жаль - в «Борисе» моём выпущены народные сцены, да матерщина французская и отечественная».

Ещё раз повторяю: любовь великого поэта к русскому мату - это проявление любви к русскому языку и народу. Пушкин любил в языке всю прелесть, не деля лексику на «чистую» и «нечистую».

В его стихах полно гумна

НЫНЕШНИЕ «ЗАЩИТНИКИ НРАВСТВЕННОСТИ» являются достойными преемниками тех, кто брезгливо называл стихи Пушкина «бурлацкими», «мужицкими», «неприличными», «низкими».

О «Руслане и Людмиле» писали: «Возможно ли просвещенному или хоть немного сведущему человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, писаную в подражание Еруслану Лазаревичу?.. Позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся... гость с бородою, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели стали бы таким проказником любоваться?»

Именитый собрат поэта по перу (Дмитриев) отрезал:

Мать дочери велит на эту сказку плюнуть.

Такие оценки творчества сопровождали Пушкина всю жизнь. Поэзия считалась даром богов, призвана была говорить о возвышенном, прекрасном, облагораживая душу изящным слогом... В Царскосельском лицее преподаватель словесности Кошанский поощрял в среде учеников сочинение стихов - и нещадно правил «пиитов»: надобно писать вместо «выкопав колодцы» - «изрывши кладези», вместо «площади» - «стогны», вместо «говорить» - «вещать»...

Литературовед Алексей Югов вспоминает, как уже в наше время девушка-редактор гневно вспыхнула, встретив в рукописи слова «гужи» и «гумно». Представьте же публику начала прошлого века, читающую в «Евгении Онегине»:

На небе серенькие тучи;

Перед гумном соломы кучи...

Каково было воспринимать людям, считавшим «хамскими» слова «визжать», «крапива», «пора», «кружка», такие строки из «Графа Нулина»:

Индейки с криком выступали

Вослед за мокрым петухом;

Три утки полоскались в луже;

Шла баба через скотный двор

Белье повесить на забор...

Критики на скотный двор заглядывать не желали. И их можно понять: они защищали СВОИ представления о прекрасном. «Графа Нулина», к примеру, они назвали «похабным»...

ВСЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА - борьба против лицемерия, затхлости, за то, чтобы о нашей поэзии с полным правом можно было сказать:

Там русский дух... там Русью пахнет!

А разве другие поэты не стремились к этому? Стремились, наверно. Но страус не может летать - природой не дано. Вот вам для сравнения:

Там, на ветках, птички райски,

Хаживал заморский кот,

Пели соловьи китайски

И жужукал водомёт...

(Гаврила Державин)

.....

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо - песнь заводит,

Налево - сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит...

(Александр Пушкин)

Не будь Пушкина, кто знает, сколько бы времени жужукал в нашей поэзии водомет. Пусть Державин принадлежит XVIII веку. Но вот Жуковский с великолепными балладами, насквозь пропитанными Европой. Кто сейчас читает его «Ундину» - поэтический пересказ милой сказочки Виланда? А пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке» знает любой из нас. И разве важно нам, что в основе ее лежит немецкая сказка о рыбаке и камбале:

Тимпе-тимпе-тимпе-те,

Рыба камбала в воде!

Ильзебиль, жена моя,

Хочет не того, что я!

Под гениальным пером Пушкина сказка стала русской! А пойди он по стопам своего учителя - и наш рыбак просил бы у рыбки сделать жену римским папою (как у братьев Гримм).

ПУШКИН ОТСТАИВАЛ ПРАВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ НА «МУЖИЦКУЮ РЕЧЬ». По сочности, образности, народности языка из современных ему поэтов с Пушкиным могут сравниться лишь Крылов, Грибоедов и "Конёк-Горбунок" Ершова (его даже некоторые горячие головы приписывают самому Александру Сергеевичу). Но один ограничился гениальными баснями, другой отдал себя политике, а третий и вовсе больше не написал ничего достойного. Остальные если и не «изрывали кладези», то всё же старались изъясняться в рамках «пиитических».

Оттого и не смог никто написать так пронзительно просто:

Я вас любил; любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем...

Не хотели писать о любви теми же словами, что о хранении картофеля. Даже талантливый Баратынский плёл кружева:

Светлела мрачная мечта,

Толпой скрывалися печали,

И задрожавшие уста

«Бог с ней!» невнятно лепетали.

Тот, кто «лепечет невнятно» «дрожащими устами», никогда не станет народным поэтом.

Русский мат

как признак

культуры

КАЗАЛОСЬ, ПУШКИН ПОБЕДИЛ. Уже Белинский замечал: «Теперь смешно читать нападки тогдашних аристархов на Пушкина - так они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина - исказителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия».

А разве вымарывать у великого поэта крепкие слова и выражения - не та же самая дурь и кощунство? Но нынешние «аристархи» снова мнят себя «хранителями вкуса».

«Учёная элита» закрепила за собой монополию на «правильное» толкование и понимание Пушкина, на «правильную» любовь к нему. При этом многие доктора филологических наук, педагоги, «пушкинисты» на самом деле отличаются лицемерием, снобизмом и дремучим невежеством. Ядрёный, грубый, смачный русский язык их пугает. Долгое время они яро противились его проникновению в литературу. Снисходительно «дозволяя» отдельным авторам «экзотические шалости»: «ах, что за прелесть эта дикая мужицкая речь! шарман!»

Нет, они допускают существование грубого просторечия и даже нецензурной брани - где-нибудь в фольклоре, на задворках, как «пережиток хамского невежества». Точно так же в начале прошлого века досужие критики относились к народному творчеству: «...Мы от предков получили небольшое бедное наследство литературы, т.е. сказки и песни народные. Что об них сказать? Если мы бережем старинные монеты, даже самые безобразные, то не должны ли мы тщательно хранить и остатки словесности наших предков? Без всякого сомнения!.. Я не прочь от собирания и изыскания русских сказок и песен; но когда узнал, что наши словесники приняли старинные песни совсем с другой стороны, громко закричали о величии, плавности, силе, красотах, богатстве наших старинных песен..., и, наконец, так влюбились в сказки и песни, что в стихотворениях заблистали Ерусланы и Бовы на новый манер; то я вам слуга покорный!» А теперь вместо слов «сказки и песни» подставьте - «русский мат». Вот вам позиция нынешних «охранителей»!

НО ПОЧЕМУ учёная братия так боится сквернословия в литературе и языке? Оберегая нашу с вами нравственность? В какой-то мере, по недомыслию - да. Но прежде всего эти люди опасаются потерять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО на власть в языкознании и литературоведении. Пока это право негласно за ними закреплено; они определяют, что допустимо, что нет, считаются великими знатоками... Как же им признать нормальным употребление в своих владениях мата и жаргонной лексики? Тут они - полные невежды! В своё время брезговали. Каждый лапотник может утереть им нос. Кому это понравится?

Конечно, нынче положение изменилось. «Охранители» вынуждены сдавать позиции. Куда денешься, если брань, жаргон стали достоянием высокой литературы и поэзии? Достаточно назвать имена Бродского, Алешковского, Высоцкого, Довлатова... «Языковеды» лихорадочно «перестраиваются». В своём выступлении на Би-Би-Си один из пушкинистов успокоил: готовится полное собрание сочинений Пушкина, где матерные слова и выражения будут не только восстановлены, но и... выделены жирным шрифтом! Зачем?! В желании «возглавить процесс» учёные мужи стремятся бежать впереди прогресса...

Появляются исследования бранной лексики. Вот цитата из такой монографии: «Психолингвистическая направленность исследования заставляет искать связь исследуемых явлений с более общими фактами взаимозависимости явлений окружающего мира, в частности - с понятием амбивалентности явлений как их имманентного свойства». Без комментариев...

НЫНЕШНЯЯ ПОБЕДА ЗДРАВОГО СМЫСЛА над лицемерием и ханжеством в русской литературе - ещё одна заслуга пушкинского гения. Именно Пушкину обязаны мы пониманием того, что по-настоящему культурный человек не может не любить русского мата. Интеллигент ОБЯЗАТЕЛЬНО должен прекрасно знать творчество родного народа. А если так, как же возможно, чтобы он не любил сквернословия? Ведь этим пропитан весь отечественный фольклор! Тот, кто подчеркивает свое неприятие русского мата - ущербный человек. Что вовсе не означает признания уличных похабников «культуртрегерами». Как раз их брань убога, бездарна и гнусна. Более того: духовное обнищание общества ведет к обнищанию мата и сквернословия.

Друзья! Перечитывайте Пушкина! Влюбитесь в него по-настоящему. Народный поэт достоин НАСТОЯЩЕЙ народной любви.

ПОСТ СКРИПТУМ.

Дождался… Недавно увидел сборник «Стихи не для дам», где собраны стихотворения Пушкина, в которых он использовал нецензурную лексику. Ну, во-первых, стихи далеко не все, во-вторых, это как раз то, что я и называю «похабным подходом». Специально выискивать у поэта исключительно ненормативщину – такая же тупость, как и специально вымарывать её из любого стиха. Более гнусен разве что дегенерат Армалинский со своим порнографическим «Тайным дневником Пушкина». Ну, о таких выродках и говорить тошно.