На Юге происходит оставившая глубочайший след в судьбе и

мировоззрении Пушкина встреча с представителем замечательного

семейства Тучковых – Сергеем Алексеевичем, генерал-майором,

казначеем кишинёвской ложи. Произошло это во время остановки

на день в Измаиле 20 декабря 1821 года. Липранди, который со-

провождал Пушкина в этой поездке, вспоминает:

«Почтенный старец этот (в 1821 году Сергею Тучкову было 53

года – ОК), тогда ещё в сильной опале, неотменно пожелал видеть

Пушкина и просил сказать Славичу, что и он будет к нему на щи.

Вот уже собрались, но Пушкин и его два спутника пришли к само-

му обеду. Пушкин был очарован умом и любезностью Сергея

Алексеевича Тучкова, который обещал что-то ему показать, и от-

правился с ним после обеда к нему. Пушкин возвратился только

через 10 часов, но видно было, что он был как-то не в духе. После

ужина, когда мы вошли к себе, я его спросил о причине пасмурно-

сти; но он отвечал неудовлетворительно, заметив, что если бы

можно, то он остался бы здесь на месяц, чтобы посмотреть всё то,

что ему показывал генерал. “У него все классики и выписки из

них”, – сказал мне Пушкин».

Пушкин чрезвычайно дорожит не только гностической высо-

той, но и знаками принадлежности к ордену. В 1827 году возвра-

щённый из михайловского сиденья, которое избавило его от эша-

фотно-ссыльной участи декабристов, Пушкин был коронован как

первый поэт России и обогрет царём 2 . Тропинин, явившийся пи-

сать заказанный ему портрет Пушкина, цепким взором художника

мгновенно обратил внимание на его длинный, холёный ноготь ми-

зинца и по этому знаку, общему для всех братьев, определил ма-

сонство портретируемого. Выбор перстней, амулетов, талисманов

имел в жизни поэта тот же мистическо-знаковый характер.

Море и тень Овидия подпитали духовно и душевно Пушкина,

укрепили его дух перед лицом следовавших по пятам репрессий

(суды над Раевским и через несколько лет – декабристами). Про-

щаясь с обоими, Пушкин обнаруживает какую-то финикийскую

приверженность духу океана:

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,

Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, твой шум

……………………..призывный

Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!

Как часто по брегам твоим

Бродил я тихий и туманный,

Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,

Глухие звуки, бездны глас,

И тишину в вечерний час,

И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,

Твоею прихотью хранимый,

Скользит отважно средь зыбей:

Но ты взыграл, неодолимый, –

И стая тонет кораблей.

<...>

Прощай же, море! Не забуду

Твоей торжественной красы

И долго, долго слышать буду

Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн.

Вспоминая описание метели («Метель», «Бесы»), гор (Кавказ-

ские стихи, «Арзрум»), ветра и моря («Шуми, шуми, послушное

ветрило» и др.) невольно приходит на ум, что Пушкин общался с

духами стихий – стихиалями, как их позднее назовёт Даниил Анд-

2 По этому поводу Пушкин предлагал именовать себя Николаевым или

хотя бы Николаевичем.

реев. Полётность – без всякой нервической взвинченности – явля-

ется одним из его характернейших качеств. Наиболее адекватно он

выразил это в двух вариантах своего рода гимна воде, каждый из

которых совершенен, а двукратность повторения темы говорит о её

первостепенной важности.

Зачем крутится ветр в овраге,

Подъемлет лист и пыль несёт,

Когда корабль в недвижной влаге

Его дыханья жадно ждёт?

Зачем от гор и мимо башен

Летит орёл, тяжёл и страшен,

На чахлый пень? Спроси его.

Зачем арапа своего

Младая любит Дездемона,

Как месяц любит ночи мглу?

Затем, что ветру и орлу

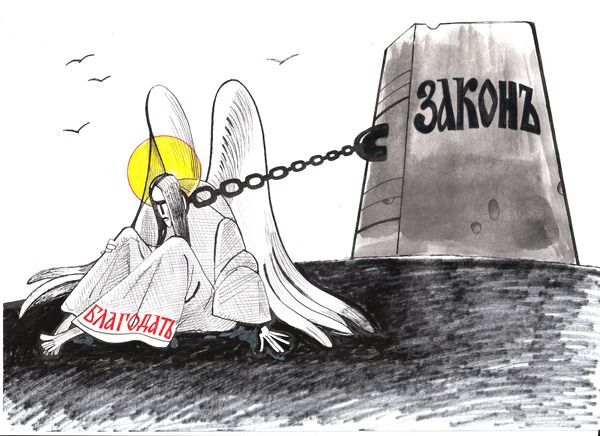

И сердцу девы нет закона 3 .

К упомянутым природным стихиям здесь добавляются стихии

человеческих чувств и стихия поэтического вдохновения. От не-

упорядоченного произвола дело спасает система посвящений, че-

рез которую проводят человека Высшие силы в течение жизни.

Хорошо, когда она осмыслена посвящаемым, и он проходит её с

максимальной готовностью. Тогда...

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился;

Перстами лёгкими как сон

Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

3 Это текст первой импровизации из «Египетских ночей»; второй

вариант – XIII глава «Езерского».

Моих ушей коснулся он.

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полёт,

И гад морских подводный ход.

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнём,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И Бora глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Духовной жаждою томим... Как Пушкин мучился с этой пер-

вой – важнейшей – строкой! «Великой скорбию», – было сначала.

Выспренно, литературно, архаично. 4 Возможно, за этим стояла ре-

альная скорбь о том, что он подразумевал позже, говоря: «С каким

глубоким отвращеньем я озираю жизнь мою». Но – нет, отрица-

тельные эмоции, страх могут гнать только в лоно культа. И как

сказал великий мистик Ангел Силезиус: «Праведники почивают

спокойно, а грешник своими молитвами всю ночь мешает им

спать». Речь идёт о другом – духовном пилигримстве в поисках

истины – о том, что ставит человека на путь, дао, – а здесь уже

светит изнутри немолчное да добру, свету. И нет человеку покоя в

4 Хотя это точное начало «Pilgrim’s Progress» Баньена, что и зафиксиро-

вано Пушкиным в его переводе-переложении «Странник».

мирском, пока он не сольётся с истиной. Значит – вот оно! – ду-

ховная жажда – личное, робкое, сокровенное человека. Именно с

этим чувством вошёл поэт когда-то в посвятительный зал ложи

«Три Добродетели»... и эти добродетели не оставили его. Вера при-

вела к знанию, Надежда обернулась уверенностью, Любовь не да-

ла миновать истины. Люди, удивляющиеся силе слов «Пророка» и

списывающие всё на пушкинскую гениальность, не понимают, что

велеречивость, напыщенность и пафосность, над которыми потом

всласть поиздевался Островский в своих комедиях, обойдена Пуш-

киным не за счёт версификаторской ловкости, а за счёт подлинно-

сти переживаний.

В 1821 году в письме к П. Я. Чаадаеву Пушкин обронил –

можно сказать даже “обайронил” – фразу о своей остылой душе. И

вот пятью годами позже он вновь ощутил в груди полученный при

посвящении угль пылающий. Потому что шутейное, лёгкое, игри-

вое дело вдруг оказалось серьёзным донельзя: братья, решившие

мечты о светлом будущем претворить в жизнь, очутились кто в

тюрьме, кто на каторге, кто на эшафоте. Особенно трагична и геро-

ична участь талантливейшего Рылеева, которого, как поэта, очень

любил и ценил Пушкин. Рылеев вослед Новикову и Радищеву явил

подлинно, что значит «поэтом можешь ты не быть, но граждани-

ном быть обязан» 5 .

И Пушкин понял, что эзотерика – это серьёзное дело.

II

Масонское братство, которое ласковой отеческой рукой пере-

правило Пушкина из суетной и развратной петербургской жизни

для поправки пошатнувшегося от «дурной болезни» здоровья на

юга, думало о созревании в покое, но в Кишинёве всё завертелось

вокруг молодого вольнодумца и стало вулканизировать, как никто

не предполагал. После истории с В. Раевским тот же синклит пере-

водит Пушкина остудиться в Псковские прохладные места, в неж-

ные моховые меха Михайловского. Наиболее влиятельные и близ-

кие Пушкину масоны из старших прибегают к педагогике строго-

5 Даже Николай I сокрушался, подписывая приговор: «Каких я и Россия

теряем людей превосходных...»

сти – Пушкин обижается, ерепенясь. Так были испорчены отноше-

ния с Карамзиным, последовавшая вскоре смерть историка прерва-

ла их вовсе. В тиши михайловского сидения у Пушкина было вре-

мя переварить впечатления бурного калейдоскопа южных событий.

«Онегин» – своеобразный творческий дневник – впитал в себя

размышления этих лет: радостные – и не очень. «Граф Нулин»

“обнулил“ всю эту убаюкивающую тряску по ухабам бытия, а

события 14 декабря 1825 года переломили жизнь пополам –

недаром номер Кишинёвской ложи был 25-м!

С середины 30-х годов тучи над головой Пушкина стали сгу-

щаться. Одиночество и никчёмность – два чувства, которые редко

охватывали поэта, пока семейственная “выводковая” жизнь не вы-

рвала его из братской среды. Тогда возникла настойчивая идея по-

бега: «... давно, усталый раб, замыслил я побег...» Здесь руку ему

подаёт другой великий духовный мастер – английский проповед-

ник и писатель XVI века Джон Баньен. Русские рыцари гнозиса

любовно перевели главные сочинения этого воплощения шекспи-

ровского типажа из обоймы «Fools of Nature», соответствующего

русскому понятию Иван-дурак. В 1818 году А. Лабзин опубликовал

биографию Баньена в послевоенной серии «Сионского вестника».

Эта публикация как раз подоспела к Пушкинской зрелости, и он

взял на вооружение духовный опыт английского учителя 6 . Обитель

тихая трудов и мирных нег оказалась в идеале Небесной Страной,

куда держит путь Баньеновский странник; здесь, на земле идеал

мгновенно прокисает “маниловской простоквашей”. Впрочем, до

конца это прояснил только М. Булгаков через сто лет. Пушкин сно-

ва заклинает, но теперь заклинает о спасении. Он прописывает-

проговаривает начало «Pilgrim’s Progress», стараясь испросить

этой формулой освобождение:

I

Однажды странствуя среди долины дикой,

Незапно был объят я скорбию великой

И тяжким бременем подавлен и согбен,

6 Память эту Пушкин сохранил даже в покаянном «Напрасно я бегу к

сионским высотам», написанном через год после переложения Баньеновского

«Странника».

Как тот, кто на суде в убийстве уличен.

Потупя голову, в тоске ломая руки,

Я в воплях изливал души пронзенной муки

И горько повторял, метаясь как больной:

«Что делать буду я? что станется со мной?»

II

И так я, сетуя, в свой дом пришёл обратно.

Уныние моё всем было непонятно.

При детях и жене сначала я был тих

И мысли мрачные хотел таить от них;

Но скорбь час от часу меня стесняла боле;

И сердце наконец раскрыл я поневоле.

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! –

Сказал я, – ведайте: моя душа полна

Тоской и ужасом; мучительное бремя

Тягчит меня. Идёт! уж близко, близко время:

Наш город пламени и ветрам обречён;

Он в угли и золу вдруг будет обращён,

И мы погибнем все, коль не успеем вскоре

Обресть убежище; а где? о горе, горе?»

III

<...>

IV

Пошёл я вновь бродить, уныньем изнывая

И взоры вкруг себя со страхом обращая,

Как раб, замысливший отчаянный побег,

Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.

Духовный труженик – влача свою веригу,

Я встретил юношу, читающего книгу...