Слово о Ка. Окончание

Ничто не может нарушить безмятежный сон египтолога. © Алексей Черкасов

Египтологи так и не проснулись, поэтому заканчивать статью о Ка будем без них. Мои попытки растолкать хотя бы одного египтолога наткнулись на крепкую стену их непонимания, зачем всё это нужно на Пикабу. Однако, ежели паче чаяния, какой-то египтолог случайно проснётся, то прочитать начало он сможет здесь, а продолжение здесь. Дальше я некоторое время не буду вмешиваться в герметические сны египтологов неуместными упоминаниями Ка, Ба, Рен, Ах, сфинксов, пирамид, мумий и всяких-разных некрополей. Поэтому сон египтологов больше никто не потревожит.

Итак, идём дальше.

Особое значение зрения в мировоззрении египтян подтвердилось, когда были найдены записи с упоминанием бога Летополя (город в Дельте, которые египтяне называли сначала Иунитом, а позже Сенатом), с двумя именами — Мехнет-ирти и Мехнет-нирти. Первое имя означает «Тот, кто с глазами во лбу», второе — «Тот, кто без глаз во лбу». В первом случае речь идёт всегда о живом боге, а во втором — о мёртвом. Поскольку наличие глаз было настолько важно, что даже стало составляющей имени бога, из этого легко сделать вывод, что возможность видеть приравнивается к жизни, а невозможность — к смерти.

Ещё одно свидетельство мы находим в одном из важнейших египетских мифов о грандиозной склоке между Осирисом, Сетом, Исидой, Нефтидой и Гором. Первые четверо были братьями и сёстрами и одновременно составляли две брачные пары — Сет был женат на Нефтиде, а Осирис на Исиде. Гор был сыном Осириса и Исиды, родившийся уже в самый разгар заварухи. Это довольно длинная история с множеством подробностей, которые я здесь опущу. Кратко: Сет приревновал Нефтиду к Осирису и убил его. Исида нашла тело, а Гор отдал Осирису свой глаз, после чего Осирис воскрес. Тут важно, что Осирис и без того имел оба глаза, так что речь не шла о компенсации физического недостатка. Просто Гор помог ему обрести новое зрение и восстать из мёртвых. Правда, Осирис, ожив, остался в царстве мёртвых и стал его правителем, не возвращаясь в мир живых.

Очевидна концептуальная связь между зрением и жизнью. На загробном суде Осирис говорит о праведниках:

Дайте ему (ей) глаза его и рот его. Ведь сердце его праведно.

Тем самым подтверждается право праведников на жизнь в загробном царстве.

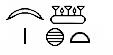

Кроме того, по древнеегипетски «глаз» — «ирет» и соответствующий ему иероглиф изображает глаз. Слово «ири» переводится как «делать», и в состав его тоже входит изображение глаза, тем самым указывая на сущность любого делания — «творение взглядом».

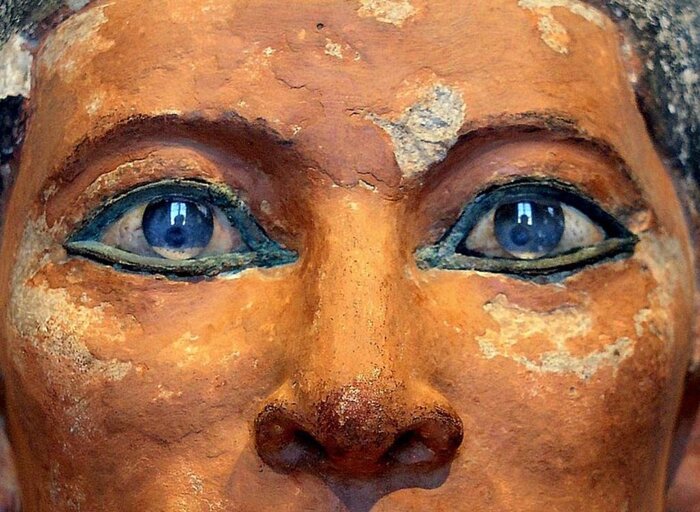

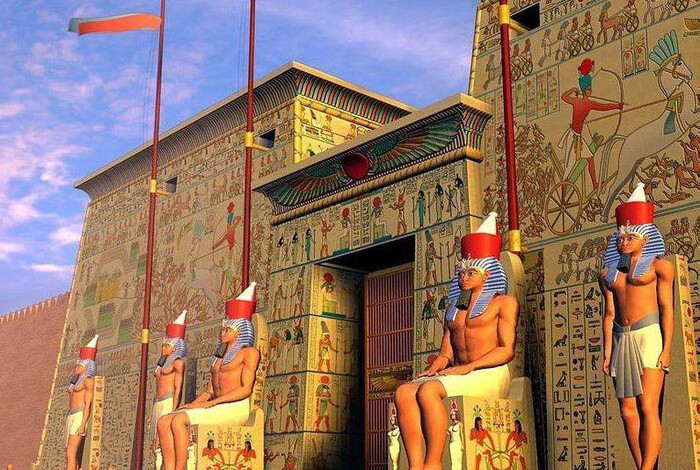

Отсюда и повышенное внимание к глазам в погребальных комплексах. Особенно хорошо это видно на примере статуй, обратите внимание на иллюстрацию к посту. Было недостаточно вырезать глаза, как все остальные части лица — ведь они будут выглядеть ненастоящими, а значит, неживыми. Поэтому соответствующие места выдалбливались и в них помещали наборные, специально изготовленные из наиболее подходящих материалов глаза, которые должны были выглядеть как живые или, во всяком случае, быть яркими и детально проработанными.

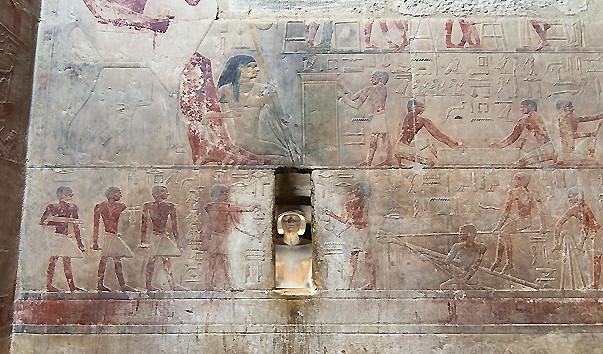

Но даже после этого глаза оставались всего лишь материалом. Чтобы оживить их, необходимо было провести специальный ритуал отверзания уст и очей. Выполнялся он при чтении определённых формул касанием глаз и рта (на статуе, рисунке или барельефе) поочередно различными инструментами резчика (и не только, но остальное — лишние подробности). Ритуал проводил жрец, причём, поскольку его действия напоминали работу резчика, не исключено, что жрец им и был, как минимум, когда этот ритуал зарождался — в додинастическую эпоху

Отверзание уст выполнялось так же и давало возможность воскресшему говорить. После этого считалось, что глаза ожили и теперь статуя обрела связь с Ка умершего.

Но это ещё не всё. Чтобы видеть, только зрения недостаточно. Нужен ещё свет.

Ритуалы отверзания уст и очей поэтому проводились на восходе Солнца. До определённой эпохи этого было достаточно, так как сердабы устраивались не в закрытых помещениях, а как бы в небольших двориках. Но как только сердаб стал окружаться стенами, встал вопрос и об источнике света. Их освещали светильниками и факелами. Сохранились договора между высокопоставленными чиновниками и жрецами, в которых отдельно оговаривается, где и когда должны зажигаться светильники, предусматриваются даже мелочи, вроде обеспечения ламп фитилями, из чего видно, какое огромное значение придавалось освещённости сердабов.

Но постоянно светильники гореть не могут. Значит, что? Значит надо заменить светильник его изображением. Поэтому в сердабах рисовали самые разные источники света и даже помещали в них модели факелов, вырезанные из кости, камня, дерева. В погребальных комплексах находят даже статуэтки, изображающие просто пламя. Ведь если для кормления Ка человека достаточно Ка продуктов, то и для освещения мира Ка должно хватить Ка света.

Таким образом достигалось непрерывное «освещение» сердаба, где Ка теперь мог постоянно читать формулы, начертанные на стенах. В том числе, например, и те, которые были предназначены для его кормления — с перечислением всевозможных блюд, которые владыка царства мёртвых (Анубис, а позже Осирис) присылает ему в дар.

Посмертную жизнь Ка обеспечивает ещё одна составляющая человека, которая, как говорят египтологи (не местные, спящие, а другие, бодрствующие), появляется только после смерти и только после проведения специального ритуала. Это Ах — ещё одна «душа» египтянина, которая в дословном переводе означает «быть светлым». Однако речь не идёт о том, что Ах заставляет статую, изображение или тело светиться. Речь идёт о внутреннем свете, которое помогает получить настоящее зрение в загробном мире. Вообще говоря, то, что Ах появляется после смерти сомнительно — ведь появление внутренних образов как нельзя лучше доказывает наличие внутреннего света, а значит и существование Ах при жизни. Но в данном случае, это непринципиально.

Перенос сердабов во внутренние помещения вызвал ещё одно концептуальное изменение — уменьшение роли Анубиса (Инпу) и возвышение Осириса. Уже начиная с пятой династии (сразу после расцвета эпохи пирамид) Осирис почти полностью вытеснил Анубиса с «поста» владыки подземного царства, оставив ему сугубо погребальные функции — бальзамирование, мумификация, ритуал погребения.

Связано это всё с тем же — сложностями в освещении таких помещений. Пока часовни находились на открытом воздухе, этот вопрос не стоял, а с переносом в тёмные комнаты мастаб и других погребальных строений, его пришлось решать.

Чем же Осирис оказался предпочтительнее Анубиса?

Правильное египетское именование Осириса — Исет-Ирет, в переводе — «место глаза». Это не голова, как можно было бы предположить. В языке египтян сочетание «место + часть тела» означало не положение соответствующего органа по отношению к организму, а функцию этого органа, как его понимали египтяне. Например, «место уха» — слух, «место рта» — речь, «место сердца» — желание.

Соответственно, «место глаза» — зрение.

Таким образом, Осирис (Исет-Ирет) — специальное божество зрения и света. Один из египетских текстов говорит о нём как о боге, сотворившем свет ещё в утробе матери. И именно Осирис мог обеспечить своих «подданных» — обитателей царства мёртвых — зрением и возможностью видеть в тёмных погребальных помещениях.

По сути, Осирис является солнцем, но солнцем не мира живых, а мира мёртвых.

Для чего я всем этим делюсь с местными спящими египтологами? Ответа на этот вопрос у меня нет. Но могу сказать, для чего я всё это (и намного больше) узнал. Дело в том, что я написал роман о Понтии Пилате Древнем Египте, а прямо сейчас пишу второй и по ходу работы над ними мне пришлось временно стать египтянином, живущим в период II-IV династий Древнего Египта. Те, кто захотят вслед за мной испытать ощущения от жизни в нильской долине почти 5000 лет назад, могут погрузиться в названную эпоху в моей книге «Хроники Чёрной Земли» — по жанру это исторические приключения с небольшим детективным и мистическим уклоном. А те, кто захочет пойти с самого начала, могут начать с ближайшего будущего и прочитать мою книгу «Тёмные воды. Зимний апокалипсис».