Тюрки - предки европейцев. Деполитизированная миграция "ираноязычных" тюрков в Европу

Последние исследования свидетельствуют, что в X-XII вв. климат в регионе Приаралья стал холоднее и суше, резко снизился годовой уровень осадков. Это явление известно как высыхание обширной Туркестанской равнины. Так, по сообщению Бейхаки, переселившиеся в Хорасан туркмены жаловались, что там:

«имеются другие туркмены, да придут еще, ибо пути через Джейхун и Балханкух открыты. Область, кою нам отдали – тесна и не вмещает народ, который у нас имеется» (Tarikh-e Beyhaqi (T. II). P. 727; Абу-л-Фазл Бейхаки. C. 617).

Британский историк Энн К.С. Лэмбтон указывала на нехватку пастбищ, политическое давление и, скорее всего, на перенаселенность как главные причины, лежавшие в основе туркменских миграций.

Аридизация климата создала серьезные проблемы и для кочевого скотоводства сельджуков. Бар-Эбрей писал, что численность войск основателя государства Сельджукидов, султана Тогрула (990-1063), была огромной, и потому ни одна область не могла прокормить его больше одной недели, и оно в поисках корма для себя и своих животных вынуждено было постоянно перекочевывать из одного места в другое. Об этом писали Клиффорд Эрмайер, Питер Голден, Хельмут Цейслер и Дэниел Т. Петерсон.

Определившие основные исторические события на Ближнем Востоке в XI-XIII вв. сельджуки были ветвью тюрок-огузов - предков современных: азербайджанцев, туркмен, турок и некоторых других народов. Упомянутый султан Тогрул был внуком Сельджука (885-1009), который переселился из Турана в Иран, и сыном Микаила (около 910-около 1030). Тогрул прославился в 1040-1055 гг. завоеванием Хорезма, большей части Ирана, Азербайджана и Ирака, в 1055 г. вступил в Багдад.

В свою очередь, огузы (торки, турки) были одним из алеманских (аламанских, немецких) племён, наряду с ясами (асами, аланами), которые пришли на территорию Венгрии в IX-XI вв. и далее распространились по Европе. Это невероятно крамольное утверждение, которое не только вносит ясность во всю историю Европы, но и подтверждается данными типирования Y-хромосомы. Как говорится, истина где-то рядом, поэтому пока не будем вдаваться в подробности, лишь отметим официальную точку зрения современной истории, которая противоречит этим утверждениям, основанным на хронологии по Яру (от 856 г.):

Огузы относились к тюркским племенам, а не германским (в действительности, пришлые немецкие племена - это тюрки).

Алеманы (аламаны) – это германское племя, относящееся к группе свевов, которое расселилось в районе современной Германии и Швейцарии (в действительности, свевы были тюрками).

Ясы (асы, аланы) мигрировали в Европу, но они относились к ираноязычным племенам, а не к германским (в действительности, аланы говорили и говорят на тюркском языке, имеющем множество заимствований из иранских языков).

В отличие от своих соплеменников-огузов, которые выбрали маршруты миграции через северное побережье Каспийского моря и далее Причерноморье, туркмены направились в страны Ближнего Востока через Иран. В то время как огузы со временем растворились среди народов западной Европы и казахов, туркмены утвердили своё политическое господство в Передней Азии. Огузо-туркменские племена, такие как Йива, Бойу, Байят, Авшар, Бегдили, Дюгер и племенной союз Учок, были размещены в городах Дамаск и Халеб. Многие туркменские племена, объединенные Салах ад-Дином в XII веке, активно участвовали в борьбе с крестоносцами.

В общем, в результате миграции и расселения огузов в XI веке появились:

Турки - основной народ, сформировавшийся на основе огузских племен в Малой Азии; после захвата бывшей столицы Армении (Анийского царства) Ани (1064) и битвы при Манцикерте (1071) началась тюркизация Малой Азии; к 1084 г. был захвачен крупный порт Эгейского моря Смирна, в 1090 г. - Эфес; в 1097 г. византийский военачальник Иоанн Дука (шурин императора Алексея I Комнина) начал успешную кампанию против сельджуков, освободив Смирну и Эфес;

Иракские туркмены (туркоманы, туркманы) - считаются третьим по численности народом Ирака после арабов и курдов; массовое переселение огузов-туркман в Ирак произошло в XI веке, во время завоевания земель тюрками-сельджуками; в 1055 г. Тогрул-беком был захвачен Багдад;

Сирийские туркмены (сирийские турки) - считаются остатками туркоманских племенных конфедераций Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу; во времена Османской империи они осели в городах Алеппо, Хама, Латакия, Хомс и их окрестностях;

Тюркские народы Ирана - от огузов происходят иранские туркмены (туркоманы), кашкайцы, хоросанские тюрки (проживают в провинции Хоросан);

Азербайджанцы - возникли в в результате проникновения огузов в Северо-Западный Иран и Восточное Закавказье в XI-XIII веках;

Гагаузы - потомки турок-сельджуков, переселившихся в XIII веке в Добруджу; сконцентрированы преимущественно в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины);

Казахи - многие казахские роды и племена, такие как джалайыры, найманы, канлы, коныраты, адай, джаппаси другие, а также алчи-татары связывают своё этническое происхождение именно с огузами;

Башкиры - башкирские племена Айлинской родо-племенной группы (аи, каратавлы, тырнаклы, сарт, мурзалар, кумлы, кызылбаш) сформировались в VIII-X веках в огузской этносреде на Сырдарье и переселились в Зауралье в XI веке;

Кыпчаки (куны, половцы) - кочевой народ, который впоследствии вместе с печенегами (гуннами) и аланами (ясами) стал основой для формирования европейцев в VIII -XIII в.; также стали предками кумыков, карачаевцев, балкарцев; являются частью Среднего жуза казахов; венгерские половцы (куны, куманы) происходят от кыпчаков, мигрировавших вместе ясами (аланами) в Венгрию в XI-XIII веках;

Ногайцы - народ, сформировавшийся в XIII-XIV веках на основе огузских и кыпчакских племен;

Татары-мишари - часть этого субэтноса имеет огузские корни, особенно южные группы;

Каракалпаки - возникли в VIII-X веках в среде печенегов (гуннов) и огузов; проживают в Республике Каракалпакстан в составе Узбекистана;

Кумыки - народ Дагестана, имеющий огузо-кыпчацкие корни; в эпосе «Огуз-наме» говорится, что кумыкские правители (шаухалы) происходят из рода Огуза:

Ногайские татары (ногайцы) - были известны как воинственный народ, создавший Ногайскую Орду; проживают большей частью в Дагестане, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии.

Считается, что между временем существования гуннов (IV-V века) и появлением половцев (XI-XII века) лежит значительный исторический промежуток. И правда, в одном из списков «Повести временных лет» описывается появление половцев у границ Руси:

«В семъ лете приходи Болушь с половьци, и сотвори Всеволодъ миръ с ними, и возвратишася половци вспять, отнюду же пришли».

Ранее кыпчаки входили в состав кимакского государства как одно из семи основных племен пока в 630-х годах не произошло изменение баланса сил: в 1030-е годы кимаки потеряли политическую гегемонию, попав в зависимость от кыпчаков. К середине XI века произошло полное растворение кимаков как отдельного этноса среди кыпчакских племен. Преемником Кимакского каганата стало государство Дешт-и-Кипчак под руководством кыпчаков.

К этому времени в 1025 г. часть огузов (сельджуки) поселилась у города Ниса в современном Туркменистане. В 1034-1035 гг. к ним присоединились подданные Тогрул-бека. В 1038-1040 гг. сельджуки начали военные действия против Газневидов и захватили Нишапур. В 1040 г. столица Газневидского государства Нишапур стала столицей Сельджукского государства.

К XI в. печенеги (гунны), аланы (ясы) и авары уже освоили Европу, став аламанами, баварами, лангобардами, гунгарами (венграми), франками и пр., осуществив масштабную миграцию из Средней Азии через страну асов (ясов, аланов) близ Дона. Их первоначальное место обитания находилось в районе побережья Аральского моря.

На примере этногенеза потомков огузов ногайцев можно проследить, что печенеги это и есть гунны, которые сыграли важную роль в формировании европейских народов. В III (со сдвигом в 600 лет в VIII-IX) веке н.э. на Кавказе появились племена гуннов, в состав которых входили уйсуни, которые считаются предками тюркских народов. В составе современных ногайцев до сих пор отмечается этноним “уйсун”. Так в регионе образовалась "держава" кавказских гуннов, известная также как Алания, европейский филиал которой стал называться Аламанией - Германией.

Так как исследования Y-ДНК по политическим и экономическим соображениям не предоставляют данные миграции печенегов (гуннов), кыпчаков, авар, алан (ясов) в Европу, современные научные работы по "East Eurasian ancestry in the middle of Europe: genetic footprints of Steppe nomads in the genomes of Belarusian Lipka Tatars" (Pankratov V. et al. Sci Rep. 2016) фокусируются на других гаплогруппах, таких как R1a, Q1a, C2, которые типичны для тюркских и монголоидных популяций. То есть поступают по такой же логике, как и все попгенетики, строя выводы от готовых ответов, "подтверждая" то, что должно быть известно. Для сравнения, приведем осетинские слова (осетины - потомки аланов), общие с венгерскими:

Асса (венг.) - ‘утка’ (осет. асс/ассæ - ‘дикая утка’)

Ban (венг.) - ‘день’ (осет. bon)

Basa (венг.) - ‘похлебка’ (осет. baš/basæ)

Bax (венг.) - ‘лошадь’ (осет. bæx)

Car(i)f (венг.) - ‘масло’ (осет. sarv/carv)

Cugan (венг.) - ‘чугунная кастрюля’ (дигор. čigon)

Dan (венг.) - ‘вода’ (осет. don)

Da (венг.) - ‘твой’ (осет. dæ)

Doc(e)ga (венг.) - ‘корова’ (осет. dusgæ/docgæ - ‘дойная корова’)

Fit (венг.) - ‘мясо’ (осет. fyd/fid)

Fus (венг.) - ‘овца’ (осет. fyš/fus)

Gal (венг.) - ‘бык’ (осет. gal)

Gist (венг.) - ‘творог’ (связано с осет. дигор. ænğezun - ‘бродить’)

Heca(v) (венг.) - ‘хозяин’ (осет. xisaw/xecaw)

Huvar (венг.) - ‘просо’ (осет. xor/x)

Эти слова были зафиксированы в документе 1422 года, который содержит список ясских (алано-венгерских) слов. Большинство из них легко соотносятся с дигорским диалектом осетинского языка.

Предположим развитие этих слов от аланского также и к лангобардскому диалекту:

acca (утка) → assa (аланский) → akka (лангобард.)

Развитие: сохранение корневого a, смягчение ss → kkban (день) → bon (аланский) → ban (лангобард.)

Развитие: сохранение исходного корня, минимальные измененияbasa (похлебка) → basæ (аланский) → bassa (лангобард.)

Развитие: укрепление конечного слога, сохранение корневого bbax (лошадь) → bæx (аланский) → bakk (лангобард.)

Развитие: упрощение гласного æ, укрепление конечного согласногоcar(i)f (масло) → sarv (аланский) → karf (лангобард.)

Развитие: изменение начальной согласной s → kcugan (кастрюля) → čigon (аланский) → cugan (лангобард.)

Развитие: упрощение шипящего č → cdan (вода) → don (аланский) → dan (лангобард.)

Развитие: минимальные изменения, сохранение корневого dda (твой) → dæ (аланский) → da (лангобард.)

Развитие: сохранение краткой формыdoc(e)ga (корова) → docgæ (аланский) → dogga (лангобард.)

Развитие: укрепление согласной gfit (мясо) → fid (аланский) → fit (лангобард.)

Развитие: минимальные изменения, сохранение корневого ffus (овца) → fus (аланский) → fuss (лангобард.)

Развитие: укрепление конечного согласногоgal (бык) → gal (аланский) → gall (лангобард.)

Развитие: укрепление конечного согласногоgist (творог) → ænğezun (аланский) → gista (лангобард.)

Развитие: упрощение сложной основыheca(v) (хозяин) → xisaw (аланский) → heccav (лангобард.)

Развитие: адаптация шипящего x → h, укрепление согласногоhuvar (просо) → xor (аланский) → huvar (лангобард.)

Развитие: развитие основы с добавлением h

К особенности развития лангобардского диалекта, как и всех немецких языков, из аланского, является:

Сохранение корневых гласных при минимальных изменениях

Укрепление конечных согласных в соответствии с германской фонетикой

Упрощение сложных сочетаний согласных

Адаптация шипящих звуков к германскому произношению

Удвоение согласных в конце слов

Сохранение основных семантических значений при фонетических изменениях

Влияние протогерманских фонетических процессов на аланскую основу

Такой путь развития словообразования характерен для германского диалекта, формирующегося на основе аланского языка с учетом венгерского (гуннского и мадьярского влияния) и последующей адаптации к германской фонетической системе, при этом сохраняя некоторые особенности аланского произношения.

Попутно приведем соответствия из списка, основанные на фонетических трансформациях, которые могли бы произойти при развитии нижненемецкого языка из аланского:

acca (вода) → Water (нижненем.) - Фонетическая трансформация: a-w, c-t. Пример использования: “Dat Water is kalt” (эта вода холодная)

basa (дом) → Haus (нижненем.) - Трансформация: b-h, s-h. Пример: “Mien Haus” (мой дом)

dan (там) → da (нижненем.) - Минимальные изменения. Пример: “Dat ligt da” (это лежит там)

da (это) → dat (нижненем.) - Добавление окончания -t. Пример: “Dat is mien” (это моё)

fus (нога) → Fuss (нижненем.) - Минимальные изменения. Пример: “Mien Fuss” (моя нога)

Также приведем соответствия из списка, основанные на фонетических трансформациях, которые могли бы произойти при развитии верхненемецкого языка из аланского:

acca (вода) → Wasser (верхненем.) - Фонетическая трансформация: a-w, c-s-r. Пример: “Das kühle Wasser” (холодная вода)

basa (дом) → Haus (верхненем.) - Трансформация: b-h, s-h. Пример: “Mein Haus” (мой дом)

dan (там) → da (верхненем.) - Минимальные изменения. Пример: “Das liegt da” (это лежит там)

da (это) → das (верхненем.) - Добавление окончания -s. Пример: “Das ist mein” (это моё)

fus (нога) → Fuß (верхненем.) - Минимальные изменения. Пример: “Mein Fuß” (моя нога)

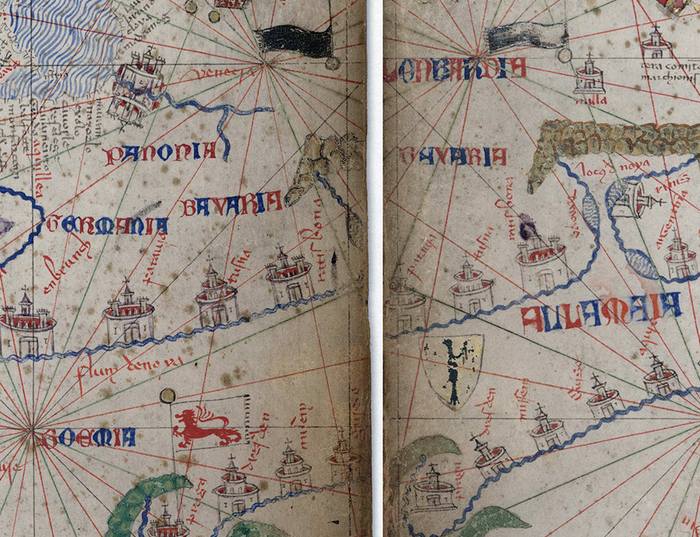

Единственной разгадкой всех этих политически обусловленных противоречий является миграция гаплогруппы R1b, характерной для европейцев. Стоит взглянуть лишь на Каталонский атлас XIV в., подаренный арагонским правителем основателю династии Каролингов Карлу V (1366-1390) (Карлу Мартеллу, сдвиг 649 лет), как становится ясна политическая и, следовательно, этногенетическая ситуация в Европе всего лишь 700 лет назад. Германия в Каталонском атласе, на удивление, это восточная часть Европы между Готией и Баварией (страной авар), Паннонией (Венгрией, Гунгарией), в то время как в центральной Европе на месте современной Германии и Франции находится Алламания - страна алан (асов).

Страны к северу от Италии (на карте юг сверху, север снизу), Паннония, Бавария, Германия, Готия. Каталанский атлас 1375 г., приписывается Аврааму Крескесу