Бомбардировщик Ил-28

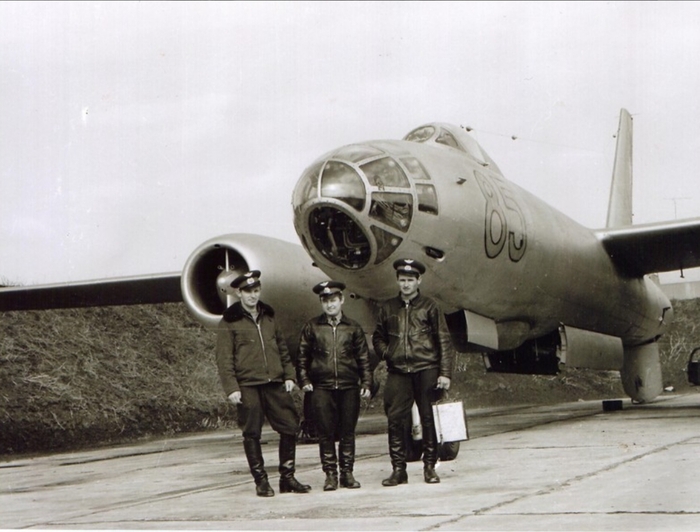

В ОКБ С.В. Ильюшина работа над фронтовым бомбардировщиком Ил-28 началась без задания, по своей инициативе. В это время еще проходил испытания первый реактивный самолет, построенный ОКБ — бомбардировщик Ил-22. Опыт разработки Ил-22, учитывающий все его плюсы и минусы, позволил создать лучший фронтовой бомбардировщик того времени. Конструкторы ОКБ пришли к выводу, что на боевую эффективность и летно-технические данные значительное влияние может оказать принятая схема оборонительного вооружения.

Сравнительный анализ показал, что с помощью одной только кормовой пушечной установки можно отражать атаки современных истребителей. Это и определило основную компоновку самолета Ил-28. Таким образом, его проектирование началось «с хвоста». Эскизный проект самолета Ил-28 был утвержден 12 января 1948 г.

Принятая схема оборонительного вооружения позволила сформировать экипаж из трех человек, это, в свою очередь, привело к уменьшению геометрических размеров. Уменьшение массы планера позволило применить два двигателя «Нин-1», вместо четырех, как у Ил-22. Для получения необходимой центровки двигатели компоновались в передних частях мотогондол. В них же поместили и основные стойки шасси с большими колесами. Прямоугольное крыло имело технологический разъем по плоскости хорд вдоль всего размаха. Продольный технологический разъем имелся и на фюзеляже. В итоге трудоемкость изготовления трехместного бомбардировщика приблизилась к таковой для одноместного истребителя.

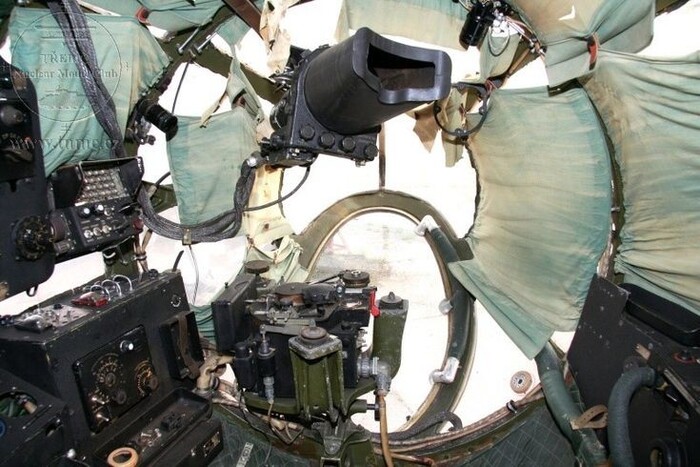

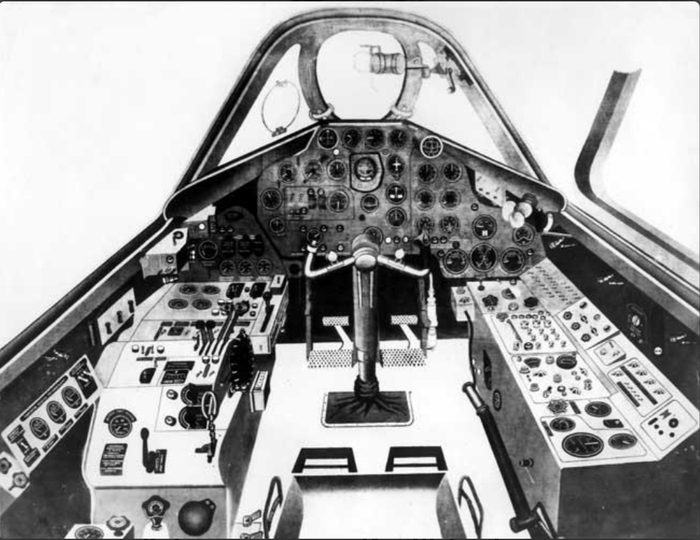

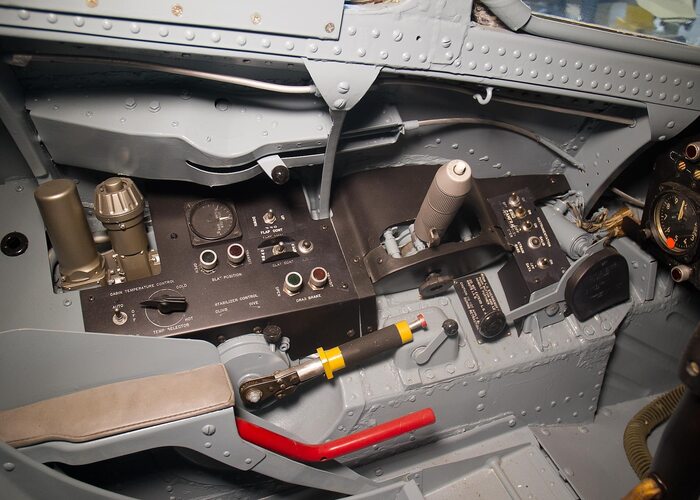

Экипаж Ил-28 размещался в передней и задней герметизированных кабинах. Кресла пилота и штурмана в случае аварии катапультировались вверх. Стрелок-радист в аварийной ситуаций имел возможность воспользоваться нижним откидным люком. Сиденья штурмана, пилота и стрелка бронированы, общий вес брони достигает 454 кг. Оборонительное вооружение экипажа состояло из четырех пушек НР-23. Две устанавливались по бортам внизу носовой части фюзеляжа. Защита задней полусферы обеспечивалась кормовой установкой с двумя пушками.

Первый полет летчик-испытатель В.К. Коккинаки выполнил 8 июля 1948 г. По свидетельству ветеранов ОКБ, на стоянке к Ил-28 подошел А.Н. Туполев и спросил работавших на самолете специалистов: «А это чей незаконнорожденный ребенок?» Заводские и государственные испытания закончились с положительной оценкой. Одновременно с Ил-28 проводились испытания бомбардировщика Ту-14, и мнения военных разделились, какую машину запускать в серию. Дискуссия продолжалась у министра обороны СССР Н.А. Булганина, причем на этом совещании начальник ГК НИИ ВВС дал отрицательную оценку Ил-28 и настаивал на принятии в серию Ту-14. Решения тогда принято не было. Затем на специальном совещании у И.В. Сталина вопрос решился в пользу самолета С.В. Ильюшина.

8 августа 1949 г. впервые поднялся в воздух Ил-28 с двигателями ВК-1 и также был рекомендован в серию. Благодаря простоте и высокой технологичности конструкции завод № 30 в отдельные периоды выпускал более ста Ил-28 в месяц. Всего за шесть лет серийного производства в СССР было построено 6316 самолетов Ил-28 различных модификаций. Бомбардировщик Ил-28 состоял на вооружении не только в СССР, но и в ряде ВВС других стран (в 20 государствах). Самолеты строились серийно в Китае и Чехословакии. Бомбардировщики Ил-28 довольно успешно принимали участие и в боевых действиях. Боевое применение Ил-28 было в 1956 г. в Египте, в 1962 г. в Йемене, в 1967 г. против Израиля, в 1974 г. в Ираке.

Модификации Ил-28

Ил-28 — фронтовой бомбардировщик;

Ил-28У — учебно-тренировочный самолет;

Ил-28Р — фронтовой разведчик для дневной и ночной разведки; Ил-28Т — самолет-торпедоносец.

Тактико-технические характеристики Ил-28

- Главный конструктор: С. В. Ильюшин

- Первый полёт: 8 июля 1948 года

- Начало эксплуатации: 1950 год

- Годы производства: 1949 — 1955

- Единиц произведено: 6 316

Экипаж:

- 3 человека

Размеры:

- Длина: 17,60 м

- Размах крыла: 21,50 м

- Высота: 6,70 м

- Площадь крыла: 60,8 м²

- Нагрузка на крыло: 291 кг/м²

Вес:

- Масса пустого: 12 890 кг

- Масса снаряжённого: 18 400 кг

- Максимальная взлётная масса: 23 200 кг

Двигатель:

- 2 × ТРД ВК-1А

- Тяга: 2 × 26,5 кН (2700 кгс)

- Тяговооружённость: 0,31

Скорость:

- Максимальная скорость: 906 км/ч

- Крейсерская скорость: 700 км/ч

- Скороподъёмность: 15 м/с

- Длина разбега: 965 м

- Длина пробега: 1700 м

Дальность полета:

- 2370 км

Практический потолок:

- 12 500 м.

Вооружение Ил-28.

Пушечное:

- 2 × 23 мм пушки НР-23 вдоль бортов внизу носовой части, по 100 снарядов на ствол

- 2 × 23 мм пушки НР-23 в кормовой оборонительной турели Ил-К6, по 225 снарядов на ствол

Бомбовая нагрузка: (во внутреннем бомбоотсеке)

- нормальная: 1000 кг

- максимальная: 3000 кг

Ла-15

К первым опытам по применению реактивных двигателей ОКБ Лавочкина приступило еще во время Великой Отечественной войны. Поначалу это были эксперименты с жидкостнореактивными, прямоточными и пульсирующими воздушно-реактивными двигателями, установленными на обычных самолетах с поршневыми моторами. Такая схема хотя и позволяла на короткое время увеличить скорость и потолок, но заметно повышала массу машины. Переход на качественно новый уровень авиации был возможен только благодаря применению турбореактивных двигателей (ТРД).

Увы, в середине 40-х годов в СССР своих, доведенных до серийного выпуска ТРД не было. Поэтому правительство приняло единственно правильное решение: развернуть производство немецких моторов «Юмо-004» и БМВ-003 (получивших обозначение РД-10 и РД-20), а также лучших на тот период английских ТРД «Нин» и «Дервент» (ставших соответственно РД-45 и РД-500). Одновременно началась и разработка нового поколения летательных аппаратов…

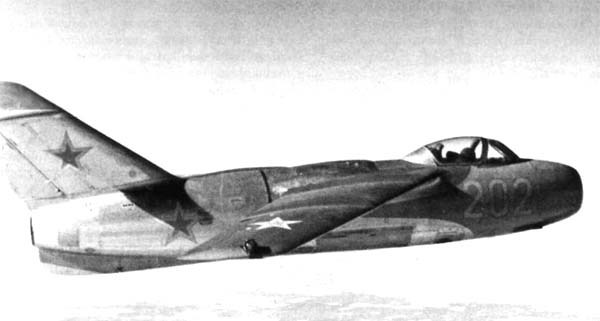

В сентябре 1946 года летчик- испытатель А. А. Попов поднял в воздух турбореактивного первенца ОКБ Лавочкина — истребитель Ла-150. Самолет был построен по реданной схеме, имел прямое крыло и маломощный двигатель РД-10. Его развитием стали экспериментальные машины Ла-150Ф, Ла-152, Ла-156, Ла-174ТК, на которых отрабатывались двигатели, внедрялось новое оборудование, проводились испытания первых форсажных камер.

С появлением новых двигателей РД-500 и РД-45 (тягой соответственно 1590 и 2200 кгс) возникла реальная возможность исполнения заветной мечты авиаконструкторов — преодоления звукового барьера. Этой цели была подчинена и разработка новой схемы самолета. Основу ес концепции предложили аэродинамики — уменьшение толщины несущих поверхностей и придание им стреловидной формы. И конструкторскому бюро Лавочкина принадлежит честь создания первого в СССР реактивного истребителя со стреловидным (35°) крылом. Им стал Ла-160, самолет реданной схемы с двигателем РД-10Ф, достигший в июне 1947 года скорости 1050 км/ч на высоте 5700 м.

30 декабря того же года состоялся первый полет новой машины КБ Микояна и Гуревича — И-310, ставшей родоначальником семейства истребителей МИГ-15. Она имела крыло со стреловидностью 35° и оснащалась двигателем «Нин».

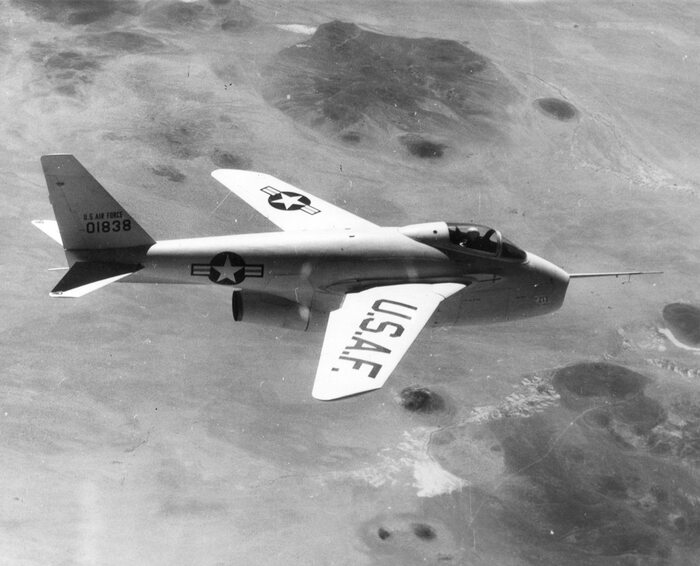

Менее чем через 4 месяца появился ее конкурент — Ла-168. В отличие от И-310 этот самолет представлял собой высокоплан с крылом стреловидностью 37°20′. 22 апреля 1948 года летчик-испытатель И. Е. Федоров совершил на нем первый полет, а вскоре Ла-168 развил скорость 1084 км/ч, соответствующую числу М—0,982.

Одновременно ОКБ Лавочкина разработало опытную машину Ла-174 под менее мощный двигатель РД-500. По схеме она была аналогична Ла-168, но отличалась меньшим весом. Всего изготовили два образца — Ла-174 и Ла-174Д, имевшие различные фонари, размеры киля, поперечные V крыла и некоторые элементы оборудования.

Летные испытания новых самолетов начались в августе 1948 года, однако Ла-174 вскоре разбился из-за повышенной вибрации конструкции на некоторых режимах полета. Тем нс менее выявленные недостатки удалось устранить на второй машине — Ла-174Д. В конце 1948 года последнюю запустили в серийное производство под обозначением Ла-15. В начале следующего года истребитель начал поступать в строевые части.

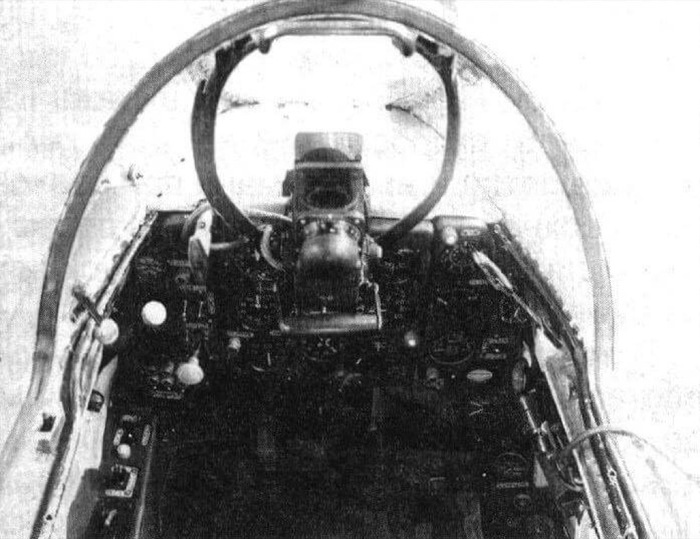

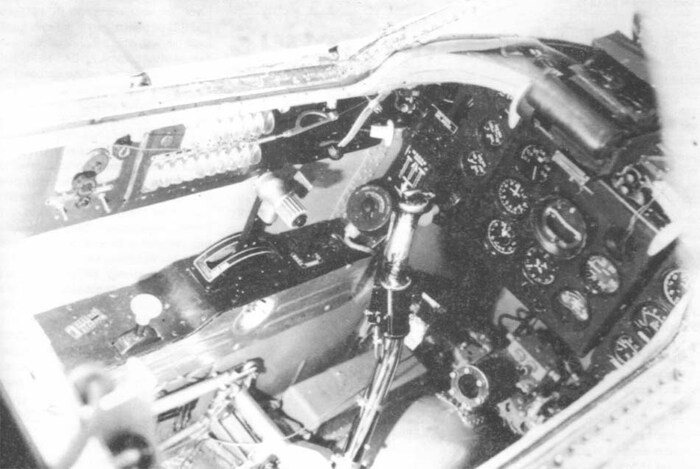

По мнению летчиков, освоивших новый самолет, Ла-15 оказался очень удобным в пилотировании, имел просторную кабину с хорошим обзором и рациональным размещением приборов. По своим летно-техническим характеристикам истребитель не уступал своему более мощному собрату МИГ-15.

Ла-15 представлял собой цельнометаллический моноплан с крылом стреловидностью 37°20′ и площадью 16,16 м2. Фюзеляж типа монокок состоял из двух частей — это облегчало замену двигателя в эксплуатации. Крыло — однолонжеронное с 29 нервюрами. Закрылки крыла отклонялись на взлете до 20° и на посадке — до 58°. Вооружение состояло сначала из трех, а затем из двух пушек НС-23.

Несмотря на целый ряд достоинств, в большую серию Ла-15 не пошел — сказались высокая трудоемкость и нетехнологичность конструкции, вызванные необходимостью обеспечить малый вес машины. Поэтому его довольно быстро сняли с производства. Выпущенные истребители состояли на вооружении советских ВВС до 1954 года.

Были созданы и два образца учебно-тренировочного варианта самолета — Ла-15УТИ (Ла-180). Но от производства его отказались — по тем же причинам, что и у базовой машины.

Развивая линию Ла-168, ОКБ Лавочкина в сентябре 1948 года изготовило истребитель Ла-176 с двигателем РД-45Ф (впоследствии замененным на ВК-1). Крыло самолета уже имело стреловидность 45°. Именно эта машина впервые в СССР 26 декабря 1948 года в полете со снижением достигла скорости звука, а через месяц и превзошла ее. Звуковой барьер пал.

Вслед за детищем ОКБ Лавочкина вышли «на сверхзвук» и другие самолеты (в январе—феврале 1950 года — И-330 (МИГ-17), в феврале—марте — ЯК-50), но уже в горизонтальном полете. Начиналась новая эпоха в развитии авиации — эпоха сверхзвуковых реактивных самолетов со стреловидным крылом.

Противотанковый реактивный снаряд С-3К (КАРС-160)

Успешное применение неуправляемых авиационных реактивных снарядов (НАРС) во Второй Мировой войне предопределило их дальнейшее развитие в послевоенный период. От других систем авиационного вооружения (бомб и пушек) они выгодно отличались дальностью пуска и массой боевого заряда, простотой устройства и применения. Возможности ракетного оружия отвечали и возросшим характеристикам послевоенных самолетов. Увеличение скоростей полета и сократившееся время боевого соприкосновения с целью выдвигали на первый план достижение достаточной дальности и мощности применяемого оружия. Отсутствие отдачи при пуске, небольшие размеры и вес НАРС позволяли разместить на борту боевого самолета большое количество ракет, запускаемых залпом, что повышало вероятность уничтожения цели.

Трудноустранимым недостатком НАР оказалась их невысокая точность при пуске с больших дистанций, на которую влияли положение и маневр самолета-носителя при стрельбе, особенности схода с направляющих, технологические факторы в конструкции ракеты (неточности изготовления и сборки) и ветер при полете к цели. Из-за невозможности коррекции НАРС в полете, повысить вероятность поражения цели можно было лишь увеличением количества ракет в залпе. Для этого потребовалась разработка многозарядных пусковых устройств, сменивших рельсовые направляющие.

В конце 50-х годов в СССР активно велись работы по созданию противотанкового НАРС КАРС-160 (КАРС — кумулятивный авиационный реактивный снаряд). На вооружение ВВС СССР эта ракета была принята в 1960 году под обозначением С-3К.

Система ракетного оружия с НАРС С-3К создавалась специально для вооружения истребителя-бомбардировщика Су-7Б, имея целью повышение его ударных возможностей (напомним, что первоначально самолет был «чистым» истребителем (Су-7) и его доработка в новое качество потребовала «довооружения», более подходящего для штурмовых задач). На Су-7Б система прошла испытания и в 1960 году была принята на вооружение.

В своем классе С-3К осталась исключительным явлением, не став унифицированной системой. Она использовалась только на истребителях-бомбардировщиках этого типа и его модификациях Су-7БМ, Су-7БКЛ и «спарках» Су-7У. Впоследствии они «по наследству» перешли и на вооружение самолетов с изменяемой стреловидностью крыла Су-17, однако их применение на машинах этого семейства носило непродолжительный характер, ограничившись 225 ранними Су-17 и несколькими десятками Су-17М первых серий (до 63-й производственной серии), включая и экспортные Су-20. Самолеты могли нести до четырех АПУ-14У на двух подкрыльевых и двух подфюзеляжных узлах.

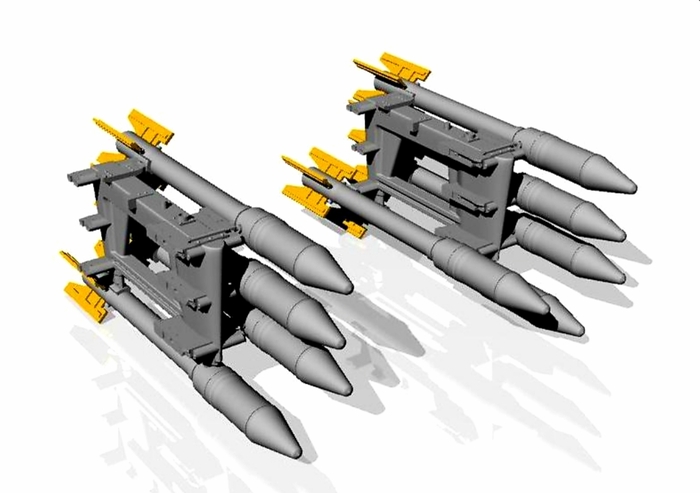

Авиационное пусковое устройство АПУ-14У, применявшееся на Су-7Б, имело своеобразную конструкцию — консольная «елочка», позволявшая разместить семь НАР С-3К (С — от слова «снаряд») массой по 23,5 кг. Такое устройство АПУ было вызвано необходимостью разнести на подвеске ракеты, имевшие крестообразное оперение большого размаха. АПУ обеспечивало залповый пуск ракет с «нулевых» направляющих и было, скорее, сбрасывателем НАР. Несмотря на невысокую скорость ракет при сходе с АПУ (6-7 м/с), большая площадь оперения позволяла достичь неплохой точности попадания: круговое вероятное отклонение С-3К составляло 0,35% от дальности, и при залпе с дистанции 2000 метров ракеты укладывались в круг диаметром 7 метров.

Надкалиберная боевая часть (БЧ) С-3К массой 7,3 кг имела комбинированное (кумулятивное и осколочно-фугасное) поражающее действие для борьбы с бронетехникой, сооружениями и живой силой. Она могла пробить броню толщиной до 300 мм, а осколочная оболочка при разрыве образовала до 500 осколков массой около 1 грамма. Однако такой способ размещения ракет был неудовлетворителен при возросших скоростях полета — громоздкие пусковые установки создавали слишком большое сопротивление в полете. Выход был найден в конструкции складного оперения, обеспечивающего компактное размещение ракет в направляющих трубах, собранных в один блок. (Это решение было подсказано устройством немецких ракет К 4/М и «Шланге», массово выпускавшихся в годы войны). Такой подход давал возможность простым способом увеличить количество запускаемых ракет путем наращивания числа труб в блоке.

Пуск НАРС осуществлялся с пикирования, а установка текущего значения наклонной дальности до цели, служившего основой для решения задачи прицеливания, осуществлялась автоматически по данным барометрического высотометра и углу тангажа или вручную летчиком. Методика была отработана летным составом, однако отмечалось, что при этом ощутимое влияние на точность стрельбы «в автомате» оказывает динамика поведения самолета и «скачущая» за переменчивым рельефом высота. Лучшие точностные характеристики достигались непосредственным измерением текущего удаления до цели бортовым дальномером, однако, такие возможности оборудование машин еще не обеспечивало. Учет баллистических характеристик используемых боеприпасов производился с помощью специальных сменных баллистических блоков, устанавливаемых в прицел перед полетом в соответствии с его вооружением.

На практике это сводило пуски С-3К к выдерживанию одного заданного и отработанного режима — пологого пикирования со скоростью 850-910 км/ч при высоте полета не менее 390-410 м. Вариантом мог быть подход к цели на малой высоте с «подскоком» — выполнением горки для атаки и пикированием на цель. Рекомендованная дальность начала стрельбы составляла 1800 м.

В боевой подготовке обычно ограничивались неполной зарядкой АПУ-14У, снаряжая их 2-3 снарядами, чего вполне хватало для отработки методики применения. Оценка боевой эффективности С-3К была неоднозначной: снаряды обладали хорошей точностью и позволяли вести стрельбу с больших расстояний, чем распространенные С-5 — до 2000 м против 1200-1500 м, отличаясь и значительно более мощной БЧ (7,3 кг, по сравнению с 0,8-1,8 кг у С-5 разных типов). Соответственно масса залпа С-3К с пары АПУ-14У равнялась 102,2 кг, в то время как при стрельбе кумулятивно-осколочными С-5КО из двух шестнадцатизарядных блоков УБ-16-57 к цели посылалось гораздо меньше — около 42,5 кг.

При солидной массе залпа С-3К и мощности БЧ её возможности выглядели сбалансированными не лучшим образом: при ярко выраженном противотанковом действии за счет кумулятивности фугасное воздействие БЧ было явно избыточным для поражения другой боевой и транспортной техники (те же С-5 имели менее мощную БЧ, обеспечивавшую достаточное поражающее действие по большинству целей, включая легкобронированную технику на открытых позициях, стоянках и в укрытиях полевого типа). В то же время, БЧ С-3К оценивалась как слабая для борьбы с защищенными сооружениями и прочными укрытиями (ДОТами, складами, КП и др.), в том числе и по причине наличия взрывателя мгновенного действия, подрывавшего заряд на поверхности. В этой связи можно заметить, что и близкий по характеристикам 76-мм снаряд полевой артиллерии к 1960-м годам постепенно перестал удовлетворять изменившимся требованиям, уступив более рациональным калибрам и боеприпасам.

Осколочное действие С-3К представлялось явно недостаточным. Фрагментирование корпуса БЧ давало множество легких осколков. По опыту было известно, что легкие осколки даже с высокой скоростью обладают слабым убойным действием, быстро теряют скорость и пробивную силу и мало подходят для борьбы с живой силой, не говоря уже о технике, где слабые поражающие элементы не могли пробить корпуса машины, обшивку самолета и воспламенить содержимое. Препятствием для них могла служить даже теплая зимняя одежда «мишеней» и для эффективного воздействия вместо «комариных укусов» требовалась организация осколочного потока с массой убойных элементов массой не менее 2-3 г. Для увеличения радиуса поражения живой силы на открытой местности до 30-50 м рациональными являлись еще более крупные осколки с массой 5-10 г.

В эксплуатации существенным недостатком являлась громоздкость пусковых установок — ощетинившиеся ракетами «ёлочки» АПУ-14У создавали слишком большое сопротивление в полете, особенно с ростом скоростей. Их консольное крепление выглядело уязвимым с точки зрения прочности и жесткости, внося ограничения в полетные режимы и боевое маневрирование. Подготовка АПУ-14У также выглядела не подарком, хотя устройство весило всего 22,5 кг и могло подвешиваться вручную, его конструкция с выступающими со всех сторон направляющими, упорами и стопорами была неудобна при транспортировке и обслуживании. Снятое или подготовленное к подвеске АПУ требовало специальных ложементов и тележек, иначе его у самолета нельзя было толком ни положить, ни поставить без риска помять или загрязнить детали. Само снаряжение АПУ-14У не отличалось сложностью: ракета заводилась спереди на руках, задние лапки надевались на направляющие, а передний штифт вводился в паз АПУ, после чего снаряд оставалось подать назад до упора, посадив на стопор.

В строевых частях С-3К популярностью не пользовались, а их использование было эпизодическим. Об интенсивности их применения дают представление объемы заказа ВВС: на 1965 год он составил 6400 штук, то есть порядка 10 ракет на один истребитель-бомбардировщик. При отработке предусмотренных планами боевой подготовки упражнений со стрельбой НАРС предпочитали применять ракеты типа С-5 из привычных блоков. Такая же картина наблюдалась и за рубежом, куда С-3К поставлялись вместе с самолетами типов Су-7Б и Су-17. В ВВС Польши и Чехословакии они имелись в крайне ограниченных количествах и практически не покидали хранилищ. Применение в боевой обстановке С-3К нашли в авиации Египта и Сирии, где их использовали в затянувшемся конфликте с Израилем для ударов истребителей-бомбардировщиков по бронетехнике и транспорту. В конце 1970-х годов с появлением новых более мощных НАРС С-8 и С-13 ракеты С-3К были сняты с вооружения, а остатки их запасов утилизированы. Любопытно, что в силу ограниченного использования и нечастого появления «на публике» наличие С-3К на вооружении оставалось практически незамеченным зарубежными военными экспертами, обнаружившими их существование уже в музейных экспозициях.

ТТХ:

Калибр снаряда, мм: 134

Длина снаряда, мм: 1500

Размах оперения, мм: 240

Масса снаряда, кг: 23,5

Масса боевой части, кг: 7,3

Тип боевой части: кумулятивная/осколочно-фугасная

Наибольшая скорость снаряда, м/с: 370

Дальность стрельбы, м: 2000

Число направляющих пусковой установки: 7

Максимальная скорость, м/с: 380

Взрыватель: контактный, ЭВУ-84.

Шведская бочка

К середине 1940-х гг. шведские ВВС имели на вооружении только истребители с поршневыми двигателями собственной и иностранной постройки. Их первый реактивный истребитель SAAB-21 появился лишь в 1947 г. и уже вскоре не соответствовал требованиям времени. Главным идеологом ТРД в Швеции был инженер предприятия «Свенска Флгогмотор АВ» (SFA) Лисхольм, который начал заниматься реактивными двигателями еще в 1936 г. К фирме SFA в 1946 г. присоединилась другая шведская фирма «Свенска турбинфабрикс АВ Люнгстром» (STAL). К проекту нового истребителя, получившего обозначение R101, фирма SAAB приступила в начале 1945 г.

По внешнему виду самолёт с прямым крылом сильно напоминал американский истребитель Р-80. Работой руководил Ларс Брайзинг. Некоторые сведения о германской реактивной технике шведские конструкторы получали от сотрудничества с фирмой «Даймлер Бенц», поставлявшей в Швецию двигатели DB 601. Да и многие немецкие специалисты, после капитуляции поселившиеся в других странах, сохранили хорошие отношения с коллегами в Швеции. Так в конце 1945 г. один из шведских инженеров получил от немецких эмигрантов результаты аэродинамических продувок самолета со стреловидным крылом. Брайзинг сразу же начал разработку нового истребителя R 1001 со стреловидным крылом. Чтобы ускорить работы по истребителю, шведы закупили у английской фирмы «Де Хэвилленд» лицензию на выпуск реактивных двигателей «Гоблин». Для подготовки кадров шведских ВВС также были закуплены 270 английских истребителей «Вампир» различной модификации.

Главный конструктор проекта истребителя R1001 Брайзинг в ходе визита на фирму «Де Хэвилленд» познакомился с новым намного более мошным двигателем ТРД «Гост». Этот двигатель с центробежным компрессором большого диаметра и стал основным двигателем нового проекта истребителя. Утолщенный из-за этого двигателя самолёт Saab J.29 получил имя «Tunnan» («Бык» по-шведски). Небольшая пилотская кабина находилась высоко над землей, а хвостовое оперение размешалось в тонкой хвостовой балке над выхлопным соплом. Основные стойки шасси убирались в фюзеляж, поскольку крыло было очень тонким. Крыло нового истребителя для базирования его на полевых аэродромах было сильно механизировано. Автоматические щелевые предкрылки отклонялись синхронно с закрылками. Для отработки этой системы использовался лёгкий самолёт SAAB 91 «Сапфир» с крылом, представляющим точную копию крыла будущего истребителя, но уменьшенного в два раза.

Постройка опытного истребителя J.29 Tunnan длилась целых два года, и наконец проект самолета был представлен командованию (осень 1946 г.). Для испытания первого прототипа был приглашен английский летчик-испытатель подполковник Роберт Мур, имеющий опыт полетов на самолетах со стреловидным крылом. Первый полет прототипа был совершен 1 сентября 1948 г. и продолжался около получаса. В этом полете в основном определялась устойчивость и управляемость самолета на различных режимах полета. В этом полете из-за поломки в гидросистеме не полностью убрались основные стойки шасси. После полета летчик дал высокую оценку будущему истребителю, отметив его хорошую управляемость и превосходную маневренность. Самолет был напичкан множеством различной контрольно-измерительной аппаратуры, для замеров напряжений в узлах было установлено 60 датчиков и самописцев. За полет замерялось около 500 параметров. Кабину оснастили (одним из первых) магнитофоном.

B начале 1949 г. на испытания вышли еще два прототипа истребителя, которые уже имели полный комплект оборудования и вооружения. Один из них использовался для определения летных данных, а второй для отработки встроенного и подвесного вооружения. Во время испытаний на скорости около 900 км/ч начиналась сильная вибрация, а в хвостовой части возникали опасные напряжения. Пришлось срочно усилить конструкцию хвостовой части фюзеляжа. Улучшили аэродинамику сопряжения вертикального и горизонтального оперения, а также заново спроектировали переход от сопла двигателя к хвостовой балке. Все эти конструктивные изменения были внесены в четвертый прототип самолета. После всесторонних испытаний новый истребитель J-29A был запущен в серийное производство. Всего было построено 224 таких машин.

Первые серийные машины стали поступать в ВВС в мае 1951 г. Пилоты без восторга встретили новый истребитель. Неуклюжий, он получил пренебрежительное прозвище «Летающая бочка», а летчики с трудом осваивали его. К тому же малый радиус действия истребителя не устраивал военных. В новой модификации J.29B Tunnan во внутренних секциях крыла установили дополнительные топливные баки из упрочненной резины. Также могли быть установлены и подкрыльевые топливные баки двух типов по 400 и 450 литров. Первый полет прототип J.29B Tunnan совершил в марте 1953 г. Серийный выпуск этой модификации нарастал с такой скоростью, что вскоре заводской аэродром оказался забит самолетами, ждавшими облета. На одном из серийных J-29B капитан шведских ВВС К. Вестерлунд 6 мая 1954 г. установил мировой рекорд скорости на 500-км маршруте - 977 км/ч. Прежний рекорд принадлежал американскому истребителю F-86E. Всего выпустили 361 истребитель-бомбардировщик J.29B Tunnan.

Несмотря на установленный рекорд, шведские конструкторы понимали, что для середины 1950-х гг. эти самолёты уже устарели. Необходимо было произвести модернизацию истребителя. Было изготовлено новое крыло с меньшей относительной толщиной, а на передней кромке появился «клык». Последней серийной модификацией стал фоторазведчик S-29C. В носовой части фюзеляжа монтировали до шести авиационных фотоаппаратов. 29 марта 1955 г. на этой модификации шведские летчики X. Нейд и Б. Эриксон установили мировой рекорд скорости по замкнутому 1000-км кругу со средней скоростью 900,6 км/ч.

Самолеты J.29 Tunnan различной модификации дослужили до середины 1960-х гг. Этот шведский истребитель был первым и единственным самолетом ВВС Швеции, принимавшим участие в военном конфликте за пределами страны. Это было в 1961-1962 гг. в африканском Конго. По распоряжению Генерального секретаря ООН У. Тана там была сформирована военно-воздушная группировка. Ее основу составляли индийские бомбардировщики «Канберры», итальянские транспортники С-119 и шведские истребители-бомбардировщики J-29B. Шведские самолеты занимались в основном штурмовкой аэродромов и позиций мятежников. Самолёт J.29 Tunnan стал первым шведским боевым самолётом, поступившим на вооружение ВВС других стран.

Самолёт J.29 Tunnan представляет собой металлический среднеплан со стреловидным крылом, одним двигателем и нормальным оперением. Угол стреловидности по линии 25% хорд равен 25°. Передняя кромка имеет небольшой наплыв в корневой части крыла и снабжена щелевыми предкрылками, отклоняющимися синхронно с закрылками. Концевые части крыла с наплывами по передней кромке и аэродинамическими перегородками. В хвостовой части фюзеляжа расположены воздушные тормоза. Ассортимент вооружения, за исключением S-29C: Четыре пушки калибра 20-мм боезапасом 180 снарядов каждая. 2.12x7.5-см противовоздушные ракеты - 8х8-см противотанковые ракеты 3.8-14x14.5-см противотанковые ракеты, 45 кг каждая 4.8-14x15-см противотанковые ракеты, 45 кг каждая. - 2 или 4x18-см противокорабельные ракеты, 125 кг каждая. 5.400 или 500 литровый топливный бак, с напалмом. 6.2xRb.-24 (AIM-9B) "Сайдуиндер".

Основные модификации самолета:

J.29A - первый серийный образец с двигателем «Гоуст» 50, снабженный воздушными тормозами, установленными на крыле;

J.29B - истребитель-бомбардировщик с увеличенным запасом топлива;

J.29E - прототип серийного самолета J-29B с новым крылом;

J.29D - истребитель-бомбардировщик с ТРД «Эвон»;

S.29C - самолет-разведчик с шестью фотокамерами в носовой части фюзеляжа;

J.29F - серийный истребитель с модифицированным крылом и двигателем RM. 2В с форсажной камерой.

Тактико-технические характеристики самолета J.29F Tunnan

Экипаж, чел. 1

Двигатель, тип х кол. ТРД х 1 Марка, фирма RIV1.2B («Гоуст» 50), «Свенска Флигмотор»

Тяга: бесфорсажная, кгс 2150

форсажная, кгс 2800

Размах крыла, м 11,0

Длина самолета, м 10,0

Высота самолета, м 3,75

Площадь крыла, м 24,15

Масса: максимальная взлетная, кг 8375

Пустого самолета, кг 4845

Максимальная скорость у земли, км/ч 1060

Скороподъемность, м/с 23,1

Практический потолок, м 15 500

Максимальная дальность с ПТБ, км 2600

Вооружение: число узлов внешней подвески 2

Пушечное число, калибр, мм «Испано-Сюиза» 4x20

Bell X-5

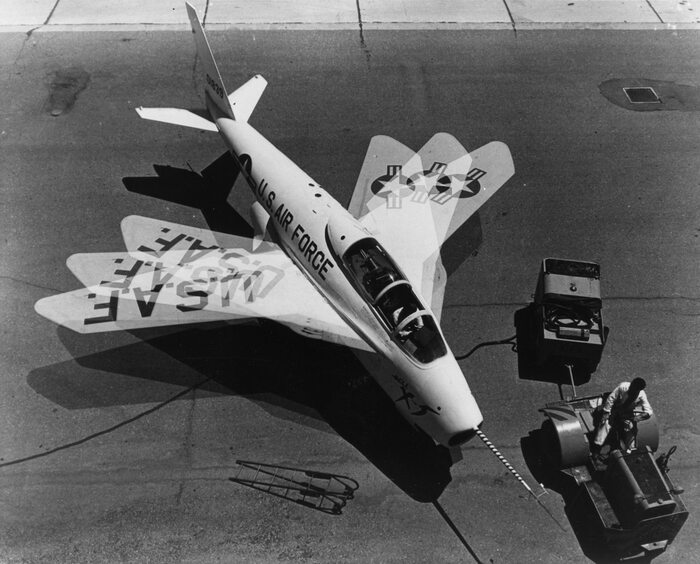

Bell X-5 - американский экспериментальный реактивный самолет X-серии. Является первым в мире летающим самолетом с изменяемой стреловидностью крыла. Скопирован в США с трофейного самолета Messerschmitt Me P.1101, захваченного у немцев во время Второй мировой войны.

Несмотря на то, что профессор фирмы Messerschmitt AG Александр Липпиш получил патент на такое крыло еще в 1942 году, на опытном Р.1101 механизм изменения стреловидности в полете не был предусмотрен. Угол крыльев предполагалось изменять на земле и лишь после испытаний внедрить механизацию. Также, в США был вывезен его конструктор Вальдемар Фойгт, однако часть документации была утеряна (присвоена другой трофейной командой - французской) и механизм изменения стреловидности был разработан конструктором фирмы Bell Робертом Дж. Вудсом.

Всего фирмой Bell было изготовлено два экземпляра самолета. Первый полет состоялся 20 июня 1951 года. Один из этих самолетов разбился 13 октября 1953 года, а второй, после завершения цикла испытаний, в марте 1958 года был передан Музею ВВС США. На данном самолете изменение стреловидности крыла производилось на угол с 20 до 60 градусов.

Характеристики:

Размах крыла, м: максимальный 10,21, минимальный 6,32;

Длина, м: 10,15;

Высота, м: 3,66;

Площадь крыла, м²: 18,60;

Масса, кг: пустого самолета 3146, максимальная взлетная 4445;

Тип двигателя: 1 ТРД Allison J35-A-17;

Тяга, кгс: 1 х 2680;

Максимальная скорость, км/ч: 1110;

Крейсерская скорость, км/ч: 965;

Практическая дальность, км: 805;

Практический потолок, м: 15 454;

Экипаж: 1;

Вооружение; Стрелково-пушечное 6 × 12,7 мм пулеметов Colt Browning М3 с боекомплектом 300 патр. на ствол.