«Вы - мой сын…»

Итак, мне кажется, нет нужды далее доказывать очевидную истину - аббат Фариа вполне подходит на роль одного из прародителей шеренги великих сыщиков. И полагаю, любителям детективной литературы не составит большого труда назвать тех героев, которые состоят в прямом родстве с узником замка Иф.

Первым на ум приходит, конечно же, патер Браун, рожденный воображением Гилберта К. Честертона, далее - менее знаменитый, но от того не менее привлекательный монах-бенедиктинец брат Кадфаэль, герой детективно-исторического сериала английской писательницы Элис Питерс; запоминающийся брат Вильгельм Баскервильский из романа Умберто Эко «Имя розы».

И даже раввин Дэвид Смолл, блистательно раскрывающий загадочные преступления в романах американца Гарри Кемельмана. Словом, те персонажи детективов, которых условно можно назвать «сыщик в рясе» (рабби Смолл, правда, предпочитает таллит и тфиллин), иными словами - священнослужитель, занимающийся раскрытием преступлений.

Но это, так сказать, ипостась героя, предназначенная для решения Загадки. Если читатель помнит, в главе «Баскервильская мистерия» я писал о том, что в основе классического детектива лежит не только Загадка - логическая задача, сводящаяся к поиску ответа на вопрос: «Кто убил?» (и вытекающие из него), но и Тайна - тот подтекст, раскрыть который в процессе расследования не представляется возможным в реалистических декорациях.

В основе детектива лежит извечная парадигма языческих мифов - древняя гностическая мистерия об извечном противоборстве Добра и Зла, к тому же мы говорили (на примере «Собаки Баскервилей») об удивительной связи главного героя - сыщика - с миром темным, потусторонним, миром Смерти, присутствие которого постоянно ощущается на страницах рассматриваемых произведений.

Мало того, мы охарактеризовали детектива, борющегося с силами Зла, как существо, с этими силами связанного, несущего печать порождения или, во всяком случае, причастности к миру Смерти, из которого эта самая смерть и прорывается в мир реальный, обыденный. Собственно, проникновение иррационального (т. е., смерти) в рациональное и есть суть детективного произведения.

И вдруг - милейший патер Браун… Или добрейший целитель брат Кадфаэль… Не правда ли - вышесказанное кажется нелогичным? Уж не ошибаемся ли мы, пытаясь усмотреть в их чертах - черты иные, древние, темные и пугающие? Но не спешите с выводами. Давайте-ка присмотримся к фигуре прародителя - аббата Фариа. Кто он такой? Почему, говоря о родстве детектива с мифом (через сказку и эпическую поэзию), мы вспомнили именно об этом герое? Политический заключенный, сокрытый в подземелье зловещего замка Иф? Или фигура более могущественная - и древняя?

Общаясь с новообретенным другом, Дантес однажды оказывается свидетелем приступа странной болезни, во время которой Фариа, по сути, превратился в …мертвеца: «…Дантес посмотрел на посеревшее лицо аббата, на его глаза, окруженные синевой, на белые губы, на взъерошенные волосы…» Аббат предупреждал его об этом заранее и сообщил, как тот сумеет ему помочь: «…Есть только одно средство против этой болезни, я назову вам его; бегите ко мне, поднимите ножку кровати, в ней вы найдете пузырек с красным настоем…

Когда вы увидите, что я застыл, окостенел, словом, все равно, что мертвец, тогда - только тогда, слышите? - разожмите мне зубы ножом и влейте в рот десять капель настоя; и может быть, я очнусь…» Что же это за средство и что за болезнь такая овладела нашим героем? Заглянем через плечо склонившегося над похолодевшим аббатом Дантеса. Что он делает? «Он… влил одну за другой десять капель красного настоя и стал ждать… Наконец, легкая краска показалась на щеках; в глазах, все время остававшихся открытыми и пустыми, мелькнуло сознание; легкий вздох вылетел из уст; старик пошевелился…»

Впечатление жутковатое. Мертвец, красная жидкость, возвращающая его к жизни… Сырое подземелье, каменный мешок, непроглядная тьма… Остановившееся время… Никаких ассоциаций не вызывает? Уж не склеп ли это графа Дракулы? Или какого-то другого вампира? Похоже, весьма похоже.

Перелистаем десяток-другой страниц, перейдем в другую часть романа. Как читатель, я надеюсь, помнит, после «окончательной» смерти аббата, Дантес, заняв его место в зашитом мешке-саване, совершает дерзкий побег из замка Иф - с тем, чтобы, вступив во владения сокровищами аббата, приступить к мести врагам. И вот, чуть ли не на каждой странице мы встречаем странные намеки, да что там намеки! Точные указания на изменившуюся природу моряка Эдмона Дантеса. Вот, например, графиня Г.: «Послушайте! - отвечала она. - Байрон клялся мне, что верит в вампиров, уверял, что сам видел их, он описывал мне их лица… Они точь-в-точь такие же: черные волосы, горящие большие глаза, мертвенная бледность…»

А вот дальше: «Граф стоял, высоко подняв голову, словно торжествующий гений зла». «Глаза красноватые с расширяющимися и сужающимися по желанию зрачками, - произнес Дебрэ, - орлиный нос, большой открытый лоб, в лице ни кровинки, черная бородка, зубы блестящие и острые, и такие же манеры… Уверяю вас, он окажется вампиром. - Смейтесь, если хотите, но то же самое сказала графиня Г., которая, как вам известно, знавала лорда Рутвена…» Лорд Рутвен - вампир, герой рассказа Д. Полидори, личного врача Байрона.

А вот слова самого «графа», которые он произносит перед дуэлью, долженствующей стать кульминацией его мести: «Мертвец вернется в могилу, призрак вернется в небытие…»

Хочу заметить, что тема воскрешения из мертвых повторяется на страницах второй части знаменитого романа весьма навязчиво: воскресшим из мертвых оказывается Бенедетто - незаконный сын прокурора де Вильфора: «Мой отец взял меня на руки, сказал моей матери, что я умер, завернул меня в полотенце… и отнес в сад, где зарыл в землю живым…» Восстает из мертвых отравленная Валентина - возлюбленная Максимилиана Морреля.

Воскресает якобы умершая (проданная в рабство на Восток) дочь Али Тебелина Гайдэ. И так далее. Обращаю ваше внимание на то, что, за исключением случая с Валентиной, все прочие истории - истории мести за предательство - мести воскресшего покойника: Бенедетто мстит коварному отцу; Гайдэ - предателю де Морсеру; сам граф Монте-Кристо являет нам еще один парафраз «Коринфской невесты», вдохновившей в свое время Гете - возвращение мертвого жениха к не сохранившей верность невесте. Жениха-вампира, одержимого жаждой мести живым.

Каким образом моряк Дантес, невинно оклеветанный и посаженный в замок, стал вампиром, воскресшим мертвецом? Думаю, именно таким перерождением обеспечил его аббат Фариа, сделав гостя своего темного царства своим «сыном» - в довесок к сокровищам островка Монте-Кристо («Христова Гора», то есть, Голгофа, смертное место): «- Это сокровище принадлежит вам, друго мой, - сказал Дантес, - оно принадлежит вам одному, я не имею на него никакого права; я не ваш родственник. - Вы мой сын, Дантес! - воскликнул старик. - Вы дитя моей неволи!..» Или могилы, добавим мы, ибо тюрьма, подземелье замка, подземная камера - аналог могилы (разумеется, в сказке - см., например, работу В. Проппа «Исторические корни волшебной сказки»). Эдмон Дантес изъят из мира живых - как и положено сказочному герою, в день свадьбы, то есть, в канун зрелости. И отправлен в подземелье, перенесен в мир смерти, потусторонний мир.

Подземное царство.

Конечно же, как и следует герою волшебной сказки, он не может не встретиться с повелителем этого темного мира, с его истинным владыкой - аббатом Фариа. Фариа слеп (во всяком случае, таким он воспринимается), но прекрасно ориентируется во тьме: тьма - это его среда обитания, его дом. Он всесилен в своем царстве - из ничего (из «подручных средств») создает волшебные предметы. Он владеет несметными сокровищами, которыми распоряжается по своему усмотрению, которыми может одарить всякого, кто в него поверит (очень важный момент для любого культа): инспектор тюрем ему не верит - и много лет спустя получает жалкие франки от поверившего и разбогатевшего графа Монте-Кристо. Правда, с сокровищами дело обстоит не так просто.

Согласно В. Проппу, в клад превращались магические предметы, утратившие свое первоначальное предназначение. Впрочем, сокровища острова Монте-Кристо не являются темой настоящих заметок. Вернемся к аббату Фариа и отметим еще две особенности: всесилен Фариа только в своем царстве (в верхнем, земном мире он изгой, преступник). И он требует жертвоприношений - помните о «красном настое», о «соке особенного свойства» (Гете), без которого инициация этого подземного владыки, оживление - невозможны? Кстати, согласно греческим мифам, покойники, чтобы обрести память, нуждались в крови. Одиссей, чтобы получить пророчества от прорицателя Тиресия, пришел под землю, к вратам Аида и напоил тень Тиресия кровью:

«В это время душа Тиресия старца явилась,

Скипетр держа золотой; узнала меня и сказала:

- Богорожденный герой Лаэртид, Одиссей многохитрый!

О несчастливец, зачем ты сияние солнца покинул,

Чтобы печальную эту страну и умерших увидеть?

Но отойди же от ямы, свой меч отложи отточенный,

Чтобы мне крови напиться и всю тебе правду поведать…»

Только напившись «красного настоя», умерший Тиресий возвращает себе память, а вместе с памятью и возможность провидеть будущее. Давать советы.

И, возможно, решать логические загадки, добавим мы. С помощью дедуктивного метода.

Итак, перед нами - истинный лик того, кто прятался под рубищем жалкого узника замка Иф. Нет, он не вампир, как могло показаться поначалу. Вернее, вампир, но более древнего происхождения, имеющий природу демоническую - или даже божественную, подземного, хтонического божества, древнего Диониса. Его слепота - оттуда же; для него закрыт мир материальный, но он прекрасно видит мир иной. Он всемогущ в своем царстве, он взыскует крови и владеет профетическим даром, но не имеет возможности вернуться в мир живых.

А что же Дантес? Похоже, и для него такая возможность закрыта: в мир вернулся не моряк Эдмон Дантес, а таинственный граф Монте-Кристо. И таинственность его, сопряженная с тайной, ощущающейся за текстом, не раскрывается до конца, оставляя читателя в неведении: так все-таки, что же мы прочли? Я уже высказывал предположение, что во второй части романа действует покойник - мертвец, одержимый жаждой мести живым, вампир, инициированный Властелином подземного царства, ставший его слугой. Он не устоял перед соблазном: принял дар властелина подземного царства, царства мертвых. Но ведь во всех сказках существует запрет на пользование пищей, питьем, богатством подземного царства. Не устоявший перед искушением и принимающий коварный дар навсегда остается в мире смерти…

И выходит наверх, к живым только в роли вампира, ожившего мертвеца.

Есть и еще одно объяснение, не противоречащее предыдущего, а дополняющее его. Мне представляется, что роман построен по той же схеме, что и знаменитый рассказ Амброза Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей». Вкратце сюжет таков: во время Гражданской войны в США южане вешают пойманного разведчика северян. Во время казни веревка обрывается, осужденный падает в воду (повешение происходило на мосту через Совиный ручей - отсюда название рассказа), уходит от преследователей, добирается домой, встречается с горячо любимой женой, но… все это оказывается лишь видениями несчастного, посетившими его гаснущее сознание в те короткие мгновенья, когда тело его падало с моста и до момента, когда петля затянулась навсегда.

Иными словами, вся вторая часть романа (после смерти Фариа) - предсмертные видения тонущего Дантеса, так и не сумевшего выбраться из мешка-савана. Может быть, потому в истории графа Монте-Кристо так много аляповатых, неестественных деталей, откровенно сказочных (упрощенно-сказочных, почти китчевых). И по той же причине, возможно, столь часто на страницах второй половины романа встречается образ воды, влаги, водной стихии - это реальность врывается в предсмертные грезы несчастного узника замка Иф - подземного царства. Живой не может выйти из мира смерти… Впрочем, предмет нашего рассмотрения - не роман Александра Дюма как таковой, а образ аббата Фариа - предтечи великих сыщиков. Вернемся же к это теме.

Что же выходит? Природа любимых персонажей детективного жанра столь отталкивающа? Ну, прежде всего, отнюдь не отталкивающа. Просто - нереальна. При том, что они «хорошо маскируются». В это легко убедиться, рассмотрев многочисленных потомков «аббата Фариа», появившихся на страницах книг спустя десятилетия и даже столетия после него и частично названных в начале этой главы. Пожалуй, каждому из них и с гораздо большим основанием, нежели Дантесу, старый узник замка Иф мог бы сказать: «Вы - мой сын…»

«Баскервильская мистерия», Даниэль Мусеевич Клугер, 2005г.

Лучшие исторические романы

С удивительным миром исторических романов я познакомился в возрасте 12-13 лет, когда находясь на каникулах в деревне, от безделья открыл книгу "Камо Грядеши", стоявшую у деда в книжном шкафу. Честно говоря, я не знаю читал ли он ее сам, ибо для меня до сих пор загадка почему мне разрешили ознакомиться с данной книгой, ведь это произведение тяжело отнести к детской литературе....Тем не менее, не смотря на свой нежный возраст, я влюбился в этот роман с первых страниц и даже специально уходил пораньше с улицы от друзей, чтобы вновь погрузиться в атмосферу детально описанного мира Римской Империи и сопереживать главным героям романа. После "Камо Грядеши" я прочитал всю историческую литературу все из того же дедовского шкафа. Когда наступила взрослая жизнь времени на книги стало катастрофически не хватать и чтение я забросил, пока 5 лет назад не открыл для себя аудиокниги. Теперь по дороге на работу, на обеде и просто на прогулке в моих ушах звучат интригующие сюжеты на фоне реально происходивших событий Античности и Средневековья. И это один из главных плюсов исторических романов, ведь читая их ты не только убиваешь время, но и в какой-то мере самообразовываешься, получая знания о эпохе и о событиях в ней происходивших.

В серии постов я представлю подборку лучших исторических романов, на мой взгляд.

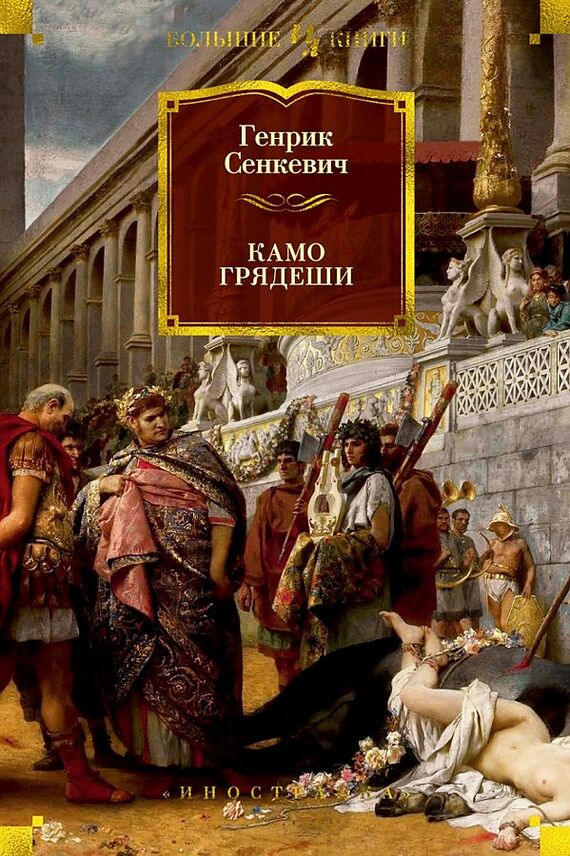

Камо Грядеши (Quo vadis)

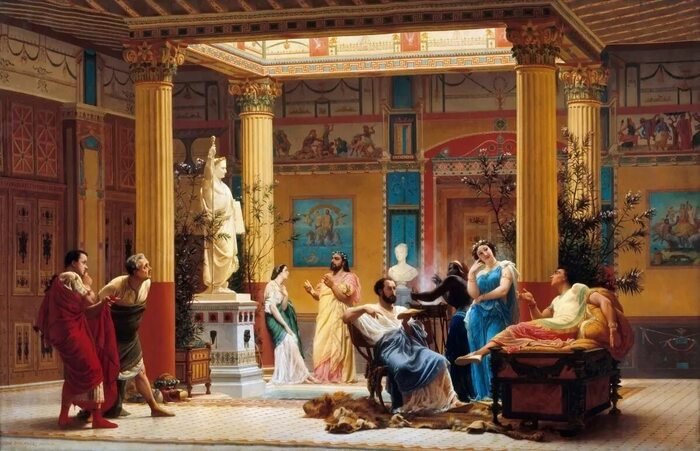

Камо Гредеши было опубликовано польским писателем Генрихом Сенкевичем в 1896 году. Действие романа происходит в Римской Империи в эпоху правления императора Нерона, известного своими зверствами, между 62 и 64 гг. н.э. В центре сюжета— любовная история между римским патрицием Марком Виницием и дочерью правителя варварского племени лигийцев Лигией, которая тайно приняла христианство, разворачивающаяся на фоне гонений первых христиан в Риме. В романе в мельчайших деталях описан быт, жизнь и социальные обычаи римской элиты в начале нашей эры.

В русском переводе присутствуют многочисленные ссылки, объясняющие значение латинских слов, событий и кратко описывающие мифологию римских богов, что позволяет получить достаточно точное понимание о духе того времени.

Почти все персонажи романа- это реально жившие люди, а события, действительно, происходили на самом деле. В частности в книге подробно и красочно описан Великий пожар Рима, который длился почти неделю и уничтожил 11 из 14 кварталов города.

Причины пожара доподлинно неизвестны, но ходил слух, что город подожгли по приказу Нерона, который ненавидел Рим из-за его старых домов и узких кривых улиц. Нынешние историки склоняются к тому, что Нерон не имел отношения к пожару. Сенкевич же в романе, в угоду драматургии , описывает легенду согласно которой город подожгли люди Тигеллина, приблеженного Нерона, командующего личной императроской охраной. Сам же император любовался пожаром с холма на безопасном расстоянии . При этом Нерон был одет в театральный костюм, играл на лире и декларировал поэму о гибели Трои.

По каким бы причинам не произошла данная трагедия, для успокоения народа необходимо было срочно найти ответственных за пожар. И этими ответственными стали христиане. Римляне тогда считали христиан какой-то тайной сектой и относились к ним с подозрением. Были распространены представления о том, что они занимаются чёрной магией, а также практикуют инцест, который связывался с понятием «братья и сёстры» и каннибализм, связываемый с Причастием, когда по учению в процессе таинства хлеб и вино прелагаются в истинные Тело и Кровь Христовы.

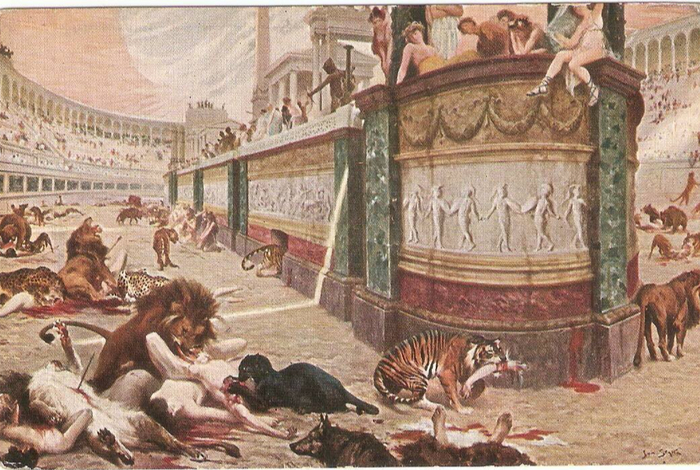

Через несколько дней после пожара христиан обвинили в поджоге города и произошли их массовые казни, организованные зрелищно и разнообразно. Нерон организовал "Игры" на аренах цирков, подобных Колизею, в ходе которых безоружных христиан подвергали ужасным мучениям- их на части разрывал дикие звери,

распинали на крестах,

а с наступлением темноты их поджигали ради ночного освещения...

Все эти эти события подробно и очень реалистично описаны в романе Сенкевича....Иногда от прочитанного, действительно, стынет кровь в жилах.

Оригинальное название романа - Quo vadis (Куда идешь?). По преданию, апостол Пётр, пытаясь покинуть Рим из-за гонений на христиан, встретил на Аппиевой дороге Господа, идущего в город. С удивлением он спросил его: «Господи, куда Ты идёшь?». Тот ответил: «В Рим, чтобы быть снова распятым». Пётр вернулся в город, где принял смерть на кресте.... Эта легенда также отображена в произведении, а апостол Петр и апостол Павел являются хоть и второстипенными, но очень важными действующими лицами книги. На фоне их сюжетных линий можно погрузиться в основы становления христианской религии.

Камо Грядеши, на мой взгляд, можно отнести к образцовому произведению просветительской исторической литературы.

Имя розы

В продолжение христианской темы хочу Вам посоветовать роман "Имя Розы" итальянского писателя Умберто Эко. Правда, это произведение я бы не рекомендовал в качестве знакомства с исторической литературой, ибо оно расчитано на читателя, обладающего достаточно уверенными знаниями о Средневековье.

Действие романа разворачивается на протяжении одной неделе в ноябре 1327 года в стенах бенедиктинского монастыря на Северо-западе Италии. Главные герои романа, монах Вильгельм и его ученик Адсон, расследуют череду убийств монахов и пытаются разгадать тайну монастырской библиотеки, в которой хранится множество еретических книг.

В монахе Вильгельме Баскервильским отчетливо просматривается аллюзия на образ Шерлока Холмса- он пользуется его дедуктивным методом, основанном на наблюдательности и примечанию деталей, и носит имя, позаимствованное из одного из самых известных рассказов о английском сыщике. Кроме того, имя его ученика Адсон, что не двусмысмленно намекает на доктора Ватсона.

Первоначальной целью приезда Вильгельма в монастырь, была подготовка теологического диспута между представителями Папы Римского и Императора Священной Римской Империи на тему бедности Христа и связанной с ней ересью. Собственно, рассуждениям на тему того, что считать ересью в христианстве, посвещена добрая половина книги.

В 12-ом веке по Европе , а особенно на юге Франции, стало распространятся учение Катаров (чистые)- христианского движения, проповедавшего отказ от любой собственности и проживания в бедности по примеру Христа и его апостолов. Данное утверждение шло в категорический разрез с интересами крайне богатой католической церкви, по сути являющейся тогда самым настоящим феодалом. В конце концов противоречия во взглядах на религиозную жизнь вылились в Альбигольский крестовый против христиан, организованный христианским Папой Римским Иннокентием третьим и длившимся с 1209 по 1229 годы ...

Самым показательным мероприятием похода является штурм французского города Безье, в котором укрывалась крупная община катаров.

Армия крестоносцев, возглавляемая папским легатом, осадила Безье и приказала выдать 222 катара, укрывавшихся за стенами крепости. Однако, жители города отказались выполнять данное требование. Обе стороны стали готовится к осаде. Так как Безье был довольно укрепленным замком, его осада могла затянуться на месяцы и вообще закончится провалом...Но закончилось все быстро и неожиданно... Пока крестоносцы были заняты обустройством своего лагеря, группа солдат из Безье, совершила вылазку, выйдя из ворот с видом на реку Орб. Когда они напали на наёмников-брабансонов, началось сражение, и вскоре нападавшие из города оказались в меньшинстве, начав в беспорядке отступать. Наёмники, быстро воспользовавшись хаосом, взяли штурмом стены, которые не были должным образом укомплектованы обороняющимися, и вошли в ворота без приказа. Рыцари-крестоносцы, поняв, что оборонительные сооружения захвачены, вскоре вступили в бой, и разбили гарнизон города, после чего Безье был обречен. В городе произошла кровавая резня. Согласно легенде папский легат в этот момент отвечая на вопрос крестоносцев - Как нам отличить еретиков от христиан? Сказал - Убивайте всех. Господь узнает своих.

Христианское войско бродило по улицам, убивая всех на своем пути. Многие горожане искали убежища в церквях Святой Марии Магдалины и Святого Иуды. Тем не менее, церкви не обеспечили жителям безопасность от яростной толпы захватчиков. Двери церквей были взломаны, а все горожане внутри перебиты....

Данный эпизод Альбигойского крестового похода, вскольз упоминается в романе Вильгельмом как пример того, что борьба с ересью бывает куда более опасной и ужасной, чем сама ересь.

Имя розы- это очень сложно составленное произведение. Динамичное расследование убийств сменяется то рассуждениями о вере, то фантазиями героев о загробном мире и библейских сюжетах. Но все это дает 100% погружение в атмосферу средневекового монастыря и в религиозные хитросплетения той эпохи.

Продолжение следует....

Цитаты из книги Умберто Эко - «Имя Розы»

Мы живем ради книг. Сладчайший из уделов в нашем беспорядочном, выродившемся мире.

Если прикасаться к запрещенным книгам грех, зачем бы дьявол удерживал монахов от греха?

Ничто так не подбадривает струсившего, как трусость другого человека.

Всегда полезно, чтобы те, кого ты боишься, сами испугались тебя.

Дьявол - это не победа плоти. Дьявол - это высокомерие духа.

Ад - это рай, увиденный с обратной стороны.

Так вот учти, что первейший долг порядочного следователя – подозревать именно тех, кто кажется честным.

В истинной любви важнее всего благо любимого.

Любовь имеет свойство вредить любящему, если она чрезмерна.

У Еккклесиаста сказано, что горче смерти женщина, потому, что она - сеть, и сердце ее - силки, руки ее - оковы. Другие говорят, что она сосуд диавола.

Сумасшедшие и дети всегда глаголют истину.

Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть, птицы падают не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут.

В сказках часто доказывается истина.

И природа терпит чудищ. Ибо они часть божественного промысла, и чрез немыслимое их уродство проявляется великая сила Творца.

Кто сейчас способен сказать, Гектор был прав или Ахилл, Агамемнон или Приам, в их войне за улыбку той женщины, которая ныне - прах праха?

Никогда не стоит без особой необходимости множить объяснения и причины.

Существуют знаки, притворяющиеся значащими, а на самом деле лишенные смысла.

Умберто Эко. "Имя розы"

Итальянский прозаик Умберто Эко родился 5 января 1932 года в Александрии (Пьемонт), небольшому городке восточнее Турина и на юг от Милана. Отец Джулио Эко, бухгалтер по профессии, ветеран трех войн, мать - Джованна Эко. Выполняя желание отца, который хотел, чтобы сын стал адвокатом, Эко поступил в Туринский университет, где слушал курс по юриспруденции, но в скором времени оставил эту науку и занялся изучением средневековой философии. Закончил университет в 1954 году, представив как диссертационную работу произведение, посвященное религиозному мыслителю и философу Фоме Аквинскому. В этом же году устроился на работу на RAІ (Итальянское телевидение), где был редактором программ по культуре, печатался в периодике. В 1958-1959 годах служил в армии.

Этот плодотворный литератор пишет как на итальянском, так и на английском языках. Добавив несколько фактов для полного представления об этой личности, можно вспомнить интересные рассказы Умберто Эко о самом себе. Из них возникает немного эксцентричный человек, который, чтобы доказать, что он не суеверный, умышленно бегает навстречу черным котам или назначает экзамены на 13-е, чтобы посмеяться над испуганными студентами. Каждую свою книгу писатель заканчивал к своему дню рождения (он родился 5 января 1932 года), а если не успевал этого сделать, то умышленно «оттягивал» к следующему году.

В 1959 году Эко становится старшим редактором раздела «литература нон фикшн» миланского издательства «Бомпьяни» (где работал до 1975 года) и начинает сотрудничать с журналом «Verri», выступая с ежемесячной колонкой. Статьи, напечатанные в «Verri», составили подборку «Diario minima» (1963), озаглавленную согласно рубрике, которую вел Эко, а почти через три десятилетия вышла в свет вторая подборка «Diario minima» (1992).

Со временем начинается и чрезвычайно интенсивная преподавательская академическая деятельность Эко. Он читает лекции по эстетике на факультете литературы и философии Туринского университета и на архитектурном факультете Миланского политехнического института в 1961-1964 годах.

В разное время был профессором визуальных коммуникаций архитектурного факультета Флорентийского университета, профессором семиотики Миланского политехнического института, Болонского университета до 1975 года, заведующим кафедрой семиотики Болонского университета, директором программ получения ученой степени по семиотике Болонского университета (1986-2002), членом Исполнительного научного комитета университета Сан-Марино (1989-1995), президентом Международного центра семиотичных и когнитивных исследований, профессором Колледжа де Франс в Париже (1992-1993), читал цикл Нортоновских лекций в Гарвардском университете. Был избран президентом Высшей школы гуманитарных исследований Болонского университета, Итальянского института гуманитарных наук. Кроме того, читал курсы лекций в Нью-Йоркском, Йельском, Колумбийском университетах, в университете Сан-Диего.

Кроме семинаров и лекций, прочитанных в итальянских университетах и разных учреждениях, выступал с лекциями и вел семинары в разных университетах всего мира, а также в таких культурных центрах, как Библиотека конгресса США и Союз писателей СССР. Такие напряженные академические занятия, как не удивительно, не мешали научной работе. Популярность к Эко-семиотику пришла после публикации книги «Opera aperta» (1962), где он размышляет о общих проблемах культуры.

В научных работах, которые часто написаны с юмором, показывается необыкновенный характер Умберто Эко и потому их всегда приятно читать. Конечно, кроме юмора, теоретик привлекает своей эрудицией, побуждает к собственным поискам и раздумьям, и его исследования, как правило, являются научной «провокацией» в наилучшем понимании этого слова (в частности, в работах «Отсутствующая структура», «Открытое произведение», «Границы интерпретации», «Интерпретации повествовательных текстов»). Много сделал ученый для осмысления таких явлений, как постмодернизм и массовая культура. Постмодернизм, согласно Эко, не столько явление, которое имеет строго фиксированные хронологические рамки, а, скорее, определенное духовное состояние, особого рода игра, участие в которой возможно и в том случае, если участник не воспринимает постмодернистской иронии, интерпретируя предложенный текст особенно серьезно.

Однако всемирная слава пришла не к Эко-ученому, а к Эко-прозаику. Первый его роман «Имя розы» (1980), сразу попал в список бестселлеров. По признанию автора, он сначала хотел написать детективную историю из современной жизни, но потом решил, что ему будет намного интереснее выстраивать детективный сюжет на фоне средневековых декораций. Действие романа разворачивается в монастыре в XIV столетии, где происходит ряд таинственных убийств, которые, как думают, являются дьявольскими происками.

Но францисканец Вильгельм Баскервильский, наставник юного Адсона, от лица которого ведется повествование, путем логических умозаключений приходит к выводу, что если дьявол и причастен к убийствам, то лишь косвенно. Несмотря на то, что, в конце концов, много логических загадок этим средневековым двойником Шерлока Холмса (о чем свидетельствует не только его логический метод, но и само имя) разгаданы, содержание ряда убийств он понял неправильно, а потому и не смог предотвратить ни одно из преступлений, которые осуществились во время его пребывания в монастыре.У любого текста множество прочтений, словно говорит романист.

Впрочем, детективная составная - отнюдь не главная в этом квазиисторичном романе, где среди других персонажей присутствуют и реальные лица. Для автора так же важно противопоставление двух типов культур, которые символизируют фигуры Вильгельма Баскервильского и слепого монаха Хорхе Бургосского. Хорхе, наделенный необыкновенной памятью, ориентированный на традицию и неистово отстаивает тезис, согласно которому традиция дана изначально, а потому к ней ничего прибавить, ее следует лишь изучать, кстати, пряча много важных деталей от профанов, так как они, по его мнению, слабые и могут подвергнуться соблазну запрещенных знаний. Вильгельм же своим направлением мыслей и обращением отстаивает волю интеллектуального выбора. Борьба вокруг произведения Аристотеля, посвященного комедии, которое считалось утерянным, второй части его «Поэтики», которая сохранились в монастырской библиотеке, на самом деле является борьбой разных моделей мира. Несмотря на трагическую развязку романа - пожар охватывает монастырь - борьба эта ничем не заканчивается, она и не может завершиться, пока существует этот мир.

Ключевые символы романа - библиотека, рукопись, лабиринт - ссылаются на творчество аргентинского писателя X. Л. Борхеса, которого особенно уважает Эко. Роман насыщен разнообразными сведениями из средневековой культуры, теологии. Книга была переведена на многие иностранные языки, удостоилась многих литературных премий. Экранизация романа «Имя розы» (1986), осуществленная французским кинорежиссером Жан-Жаком Анно, получила премию за «Лучший зарубежный фильм» (1987).

Этому оказывало содействие то, что роль Вильгельма Баскервильского сыграл знаменитый актер Шон Коннери, а съемки проходили в монастыре Эбербах под Франкфуртом, где в полной мере сохранилась атмосфера Средневековья. Несмотря на многочисленные награды и успех фильма в прокате, сам Умберто Эко остался недоволен воплощением своей книги на экране. С тех пор он ни разу не дал разрешение на экранизацию своих произведений. Отказал он даже Стэнли Кубрику, хотя впоследствии сожалел об этом.

Девять лет после выхода в свет, по итогам национальных опросов, книга держалась на первом месте в «горячей двадцатке недели» (на последнее место в той же двадцатке итальянцы почтительно помещают «Божественную комедию»). Отмечалось, что, благодаря широкому распространению книги Эко, сильно увеличивается число студентов, записывающихся на отделение истории средневековья. Не обошел роман читателей Турции, Японии, Восточной Европы; был захвачен на довольно большой период и североамериканский книжный рынок, что очень редко удается европейскому писателю.

http://schooltask.ru/kratkaya-istoriya-sozdaniya-romana-imya...