Культура (1)

Интересная вещь – культура. Можно ли ею владеть? Не все одинаково отвечают на этот вопрос. Если да – то любое заимствование – это нехорошо. Так и говорят многие современные левые либералы, осуждающие тех, кто отважился одеть костюм индейца на карнавал или заплести негритянские косички. Американский литературный критик и философ Мартин Пухнер мыслит иначе. Подражать и брать из других культур – это нормально. Человечество издавна этим занималось. Об этом рассказывает свежая книга Пухнера.

Мы как биологический вид подвержены процессу дарвиновой эволюции. Но есть ещё одна эволюция, в которую мы включены: эволюция культурная. Она основана на способности передачи навыков и информации от человека к человеку. Внешне мы при этом не меняемся, но внутренне – вполне. Передавая от одного к другому, мы накапливаем, храним и делимся знаниями. Однако, случись прерваться линии передачи – знание окажется потерянным. Его придётся восстанавливать с нуля. Потому взгляд в прошлое – чрезвычайно полезен, потому что укрепляет нашу связь с предками, которым есть что сказать. Поняв прошлое или даже попытавшись возродить его, можно совершить революцию в настоящем, можно создать что-то новое.

Пухнер рассказывает в своей книге о бесконечном круге хранения, утери и восстановления культуры. Ещё одним драматическим моментом является взаимодействие культур при столкновении, будь это война, коммерция или путешествия. Это взаимодействие тоже даёт шанс на появление чего-то нового. Автор напоминает нам:

Культура – это не имущество, а что-то, что мы передаём другим для использования по-своему, культура – широкий проект переработки, в котором восстанавливаются маленькие фрагменты из прошлого, чтобы создать новые и удивительные способы создание значения.

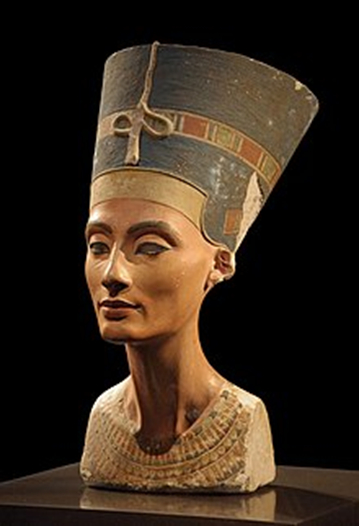

Царица Нефертити и её безличный бог.

В декабре 1912 года бригадир из немецкой экспедиции археологов Мухаммед эс-Сенусси извлёк на свет Божий великолепно сохранившийся бюст египетской царицы. На него смотрело лицо удивительной симметрии и красоты. Были немножко повреждены уши, и не хватало одного глаза. И не было подписи. Потребовались годы, чтобы выяснить, кого изображал бюст из пыльной Амарны: супругу фараона Аменхотепа IV Нефертити. Это было непросто: ни она, ни её муж не присутствовали в списках фараонов, которые из века в век велись египетскими жрецами.

Не стоит считать, что этот прелестный бюст был точным образом царицы. Нефертити могла выглядеть совсем по-другому. Египетская живопись и скульптура не были натуралистичны, а служили абстрактной системой визуального сообщения. Стоит хотя бы вспомнить об иероглифах, которые были стандартизованными символами для обозначения идей и комбинаций звуков.

Не стоит считать, что этот прелестный бюст был точным образом царицы. Нефертити могла выглядеть совсем по-другому. Египетская живопись и скульптура не были натуралистичны, а служили абстрактной системой визуального сообщения. Стоит хотя бы вспомнить об иероглифах, которые были стандартизованными символами для обозначения идей и комбинаций звуков.

С ранней древности египтяне пытались прикоснуться к вечности. Они складывали в погребальных камерах всё, что может пригодиться покойному в будущем, начиная с еды и заканчивая обнажёнными девушками. А также мумифицировали самого покойного. Отец Аменхотепа IV поклонялся прошлому и преемственности, как все египтяне, но сын его, женившись на Нефертити и вступив на трон, решил порвать с традицией. Он стал пренебрегать культом бога его предков Амона в пользу Атона – солнечного диска. В принципе, предпочтение одного божества перед другим – не бог уж весть какая редкость в Египте. Но Нефертити с супругом пришли к мнению, что все боги, за исключением Атона, не имеют значения.

Инерцию общества трудно преодолеть даже фараону. Пришлось оставить позади столицу Фивы с её старыми храмами и построить в пустыне новый город – Ахетатон, то есть горизонт Солнца. На этом месте и выросла впоследствии Амарна. И если раньше подражание вечным образцам было родовой чертой египтян, то в новом городе, выстроенном вокруг храма Атона, в почёте было новаторство и слом традиций. Чтобы закончить революцию, фараон сменил имя, назвавшись Эхнатоном: «полезным для Атона».

Революция закончилась почти так же внезапно, как и началась. Супруги увлеклись новым городом, его архитектурой и богослужениями, не уделяя достаточно внимания империи. Соседи стали давить на вассалов, старые враги из Фив воспользовались ситуацией. А потом началась эпидемия, которая не пощадила, ни нового города, ни самого фараона. Последовало два коротких правления его наследников, пока власть не перешла к несовершеннолетнему сыну Эхнатона Тутанхатону («живое воплощение Атона»). Регентом был высокопоставленный писец и администратор Ай. Целью стало обеспечение стабильности, которая потребовала отмены революционных нововведений отца. Тутанхатон стал Тутанамоном. Столица переехала обратно в Фивы, а старый город постепенно пришёл в упадок. Фараонский скульптор Тутмос бережно сложил перед переездом то ненужное, что не стоило тащить с собой в Фивы, в отдельную комнату и запечатал её. Пройдут тысячелетия – и археологи достанут из пыли бюст царицы и распечатают нетронутую гробницу Тутанхамона. Забвение – лучший консерватор для артефактов.

Но до этого монотеизм найдёт своих подражателей в лице хананейских пастухов. Их поводыри – Иосиф и Моисей – провели значительную часть своей жизни в Египте. Вряд ли они что-то знали об Эхнатоне: имя мятежного фараона оказалось стёрто со стен, а сам он был известен потомкам как «преступник из Амарны». Что уж говорить о его религиозном эксперименте. Но определённые параллели в религии можно проследить. Как там было на скрижалях?

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

Сегодня мы уделяем Эхнатону и его короткой революции столько внимания потому, что сами живём в мире, сформированном монотеизмом. Этот эпизод напоминает нам о том, что прошлое – не данность, которую можно открыть или отвергнуть. Оно – предмет непрестанной борьбы. Нефертити и Эхнатон оставили Амона, их наследники оставили в запустении свежевыстроенный Ахетатон. Новатор стал преступником, и обратно. Наше прошлое – объект неустанного пересмотра под диктовку наших потребностей и предрассудков.

Платон сжигает трагедию и изобретает историю.

Египетские жрецы Изиды смеялись над Солоном, говоря, что греки – это дети, не помнящие прошлого. В принципе, они были не так уж неправы: пользуясь стабильным окружением, Египет создал весьма долговечную культуру. В сравнении с ним Греция действительно напоминала ребёнка. Её мифы и легенды передавались устно, потому не удивляет, что представители культуры, основанной на письменности, смотрели на греческие традиции свысока. Но время шло, греки быстро учились и переняли у финикийцев фонетический алфавит, овладеть которым было куда легче, чем иероглифами. Наступила эра массовой грамотности.

Беседа Солона со жрецами известна нам из диалога Платона. Скорее всего, её и не было вовсе. Что интересно: Платон вкладывает в уста египтян «настоящую» долгую историю Эллады и её борьбы против Атлантиды много тысяч лет назад. Однако что может быть не так с культурой непрестанной юности? Платону она была не нужна. Он использовал своё восхищение Египтом для того, чтобы атаковать свою собственную культуру.

Греки издавна любили попеть и потанцевать на дионисиях. Со временем религия стала утрачивать роль в этих фестивалях. Пьесы стало возможно смотреть вне этого контекста, и из этого постепенно родился театр – адаптируемая и переносимая форма искусства. Здесь помогла и письменность. В молодости Платон заведовал театральным хором – это была завидная по тем временам должность. Он даже написал свою первую трагедию для постановки. Но его намерениям суждено было измениться.

Случайно он натолкнулся на группу людей, оживлённо дискутировавших с Сократом. Этот ходивший босиком сын скульптора и повивальной бабки подвергал всё сомнению, даже таких авторитетов, как Гомер. Подумаешь – записал легенды. Это ведь не значит, что всё это правда. Хуже всех досталось от критики Сократа театру. Мыслитель был озабочен властью этого искусства над неокрепшими душами граждан, не доверял актёрам-притворщикам и считал театр пространством чистой иллюзии, придуманной автором в своих материальных интересах.

Платон был очарован. Перед ним встал выбор: театр или философия. Он выбрал второе, сжёг свою пьесу и присоединился к Сократу в его уничтожающей критике всего, в том числе любимого прежде театра, а также демократии. Последнюю было за что критиковать. Особенно после того, как самого Сократа афинский демос осудил на смерть. Платон-драматург понял, что смерть учителя сделает его трагическим героем философии. Вместо трагедий, он писал свои знаменитые Диалоги о беседах с Сократом, который продолжил критиковать всё и вся уже пером своих учеников. В этой критике досталось даже письменности, которую Платон упрекал в расхолаживании памяти людей. Критиковалась вся реальность, что привело философа к идее мира чистых форм, чьей бледной тенью является всё, что нас окружает.

Несмотря на критику театра, диалоги Платона дожили до наших дней вместе с трагедиями Эсхила и комедиями Аристофана. Их жизнь продлила массовая грамотность, запустившая широкую циркуляцию этих произведений. Выжить идеям древних помог и другой механизм: имитация последующими поколениями, вдохновлёнными деяниями предков. Передача идей из уст в уста, то есть образование, полагалась не столько на камень или папирус, сколько на большое количество их носителей. Для этих целей Платон создал философскую школу в оливковой роще – Академию.

Это был хороший урок для египетских жрецов, идеи которых оказались забыты. Александрийская библиотека сгорела, многие тексты были утрачены, но идеи продолжили жить в головах потомков. Тысячелетия спустя, мыслители создавали свои утопические образы по примеру Атлантиды, а фантасты вспоминали о Платоне, рисуя своё воображаемое будущее. Или настоящее? Что есть наша жизнь – объективная действительность или лишь компьютерная симуляция? Обо всём этом Платону было что рассказать.

Царь Ашока отправляет послание в будущее

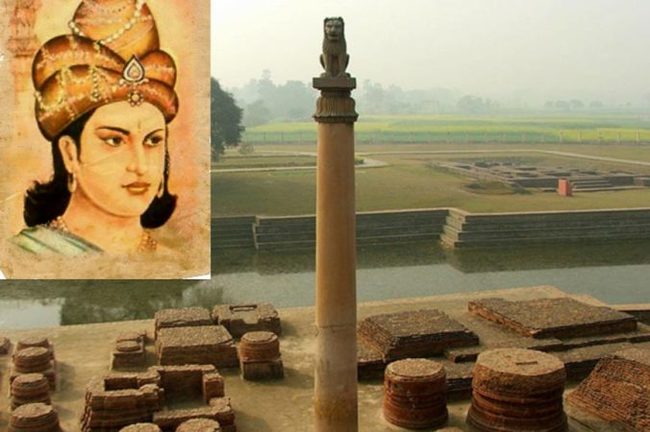

Фируз-шах Туглак любил поохотиться у подножий Гималаев. Однажды он натолкнулся там на внушительную колонну из песчаника, выдающуюся на четырехэтажную высоту в небо. Она не выходила из него из головы после возвращения обратно в Фирузабад (сегодня Дели). Кто её воздвиг? И что делать с этим наследием прошлого? Султан решил не разрушать колонну, а доставить к себе. По тем временам, это было блестящее достижение: она ехала на повозке с 42 колёсами, каждое из которых тянуло две сотни работников. Потом целая флотилия барж везла колонну вниз по Джамне, а затем тысячи работников водружали её рядом с дворцом султана. Там она и стоит уже девятую сотню лет.

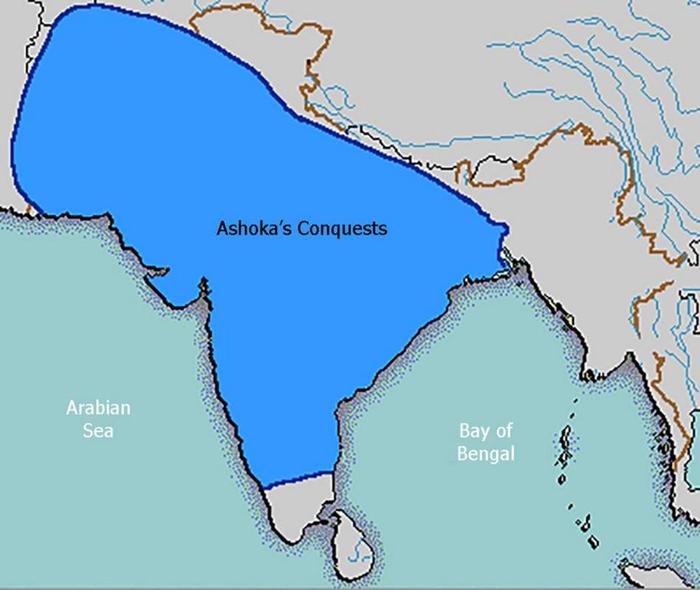

Колонна была исписана символами неизвестной письменности. Султан был не первым, на кого оказали впечатление древние письмена. За семь столетий до него китайский монах Сюаньцзан тоже заинтересовался ими. У него было преимущество во времени, потому он смог узнать из буддийской легенды, что её поставил легендарный император Маурьев Ашока за шестнадцать столетий до султана. Его обратил в буддизм один из монахов, после чего император старался продвигать эту религию в своём царстве.

Надписи удалось прочитать лишь в XIX веке. В них Ашока представлял себя просвещённым монархом, который делал упор на моральные ценности, счастье, добрые дела и правду и прославлял дхарму. В то далёкое время Ашока представил социальную программу, распространявшуюся на все касты, и даже на животных. При этом он не был столь радикальным, сделав уступки: он написал, что нужно стараться избегать ненужного (а не всего) страдания и убийства определённых (а не любых) животных. Однако ясно было то, что за соблюдением дхармы стояла мощь всего государства. Своё видение Ашока выражал в указах, которые и писал на колоннах и придорожных скалах. Колонны ставились в стратегических местах – там, где должна царить дхарма.

Надо сказать, что индусы строили в основном из дерева и земли. Идею воздвигнуть колонны из камня Ашока взял, по-видимому, у персидских путешественников и купцов: Персеполь славился своими колоннами, некоторые из которых достигали двадцати метров в высоту. По примеру персов, верх колонн Ашоки украшали изображения животных. Вот такие:

Надписи на колоннах Ашоки порой вызывают удивление: где ещё император раскаивался за причинение страданий во время своих успешных военных кампаний? Удивляет и личный тон посланий Ашоки. Если Нефертити изменила верования правящего класса, то он хотел изменить сердца и умы своих подданных. Он пытался изменить то, как они думают и как живут, и для этого говорил с ними напрямую. Безуспешно, как оказалось.

Трудно было это сделать в стране, с незапамятных времён полагающейся на устное предание. Из уст в уста передавались веды, дошедшие до наших дней. Из уст в уста передавались предания о Будде. Со временем появились и системы письма. От арамейского происходило забытое кхарошти, которым Ашока записал два из своих указов. Но более известен стал брахми, на который повлияло греческое письмо, принесённое в Индию Александром Македонским. На брахми выбиты и письмена, поразившие средневекового султана. Ашока проводил гибкую политику и поставил даже пару колонн с греческими переводами там, где жило много греков. Конечно, мало кто мог тогда прочитать царские указы. Для простого народа проблема была решена регулярным чтением указов вслух специальными глашатаями.

Так в результате креативной переработки император скомбинировал индийское прошлое с достижениями Персии и Греции для того, чтобы создать что-то новое. Прошли века – и Фируз-шах приспособил творение Ашоки для своих целей.

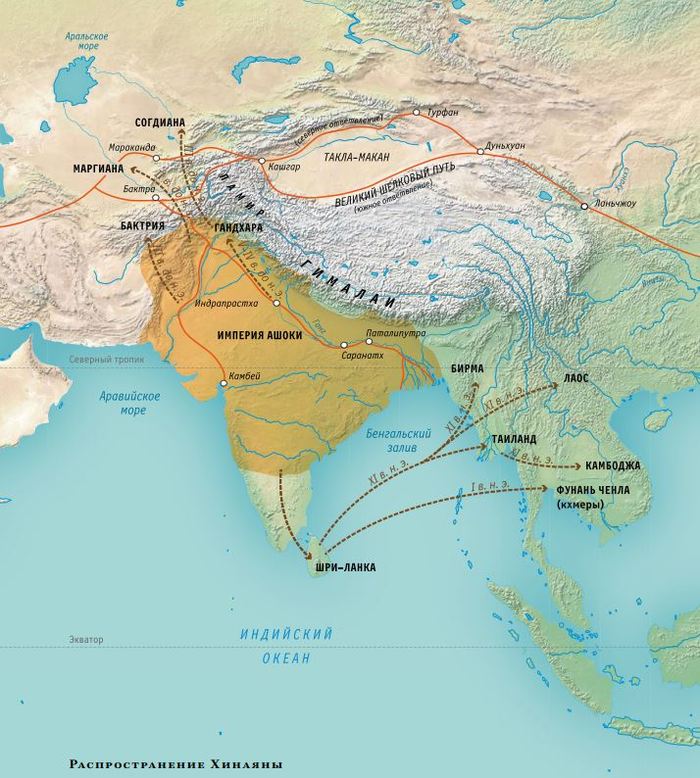

Ашока пытался распространить дхарму на запад, в Персию и Грецию. Успеха он не добился. Вместо этого буддизм торжествующе пошёл на восток – в Китай, Корею, Японию, Юго-Восточную Азию. Слово Будды распространяли монахи, путешествующие по Великому Шёлковому Пути.

Древний император надеялся, что его послание, высеченное в камне, сохранится в умах потомков дольше, чем при устной передаче. Увы, он недооценил важность того, что мало написать. Нужно ещё построить школы, в которых бы учились потенциальные читатели его посланий. Со временем надписи Ашоки стали нечитаемы, и лишь та самая передача знаний из уст в уста сохранила связь между ним и его колоннами. Но что напишешь пером – не вырубишь топором. В тридцатых годах XIX века англичане стали изучать культуру покоряемой ими страны, чтобы более эффективно править. Усилиями Джеймса Принсепа и других лингвистов брахми был декодирован.

В ретроспективе мы понимаем, что многое в нашем культурном развитии включает в себя прерывания, непонимание, заимствование и воровство в процессе открытия для себя прошлого и использования его для своих целей. Об этом нам говорит история удивительного монарха и его колонн, которые были воздвигнуты, покинуты, не поняты, забыты, открыты снова, перемещены и, наконец, расшифрованы.