Японский империализм между мировыми войнами. Часть 13. На пороге мировой войны: путь к Пёрл-Харбору

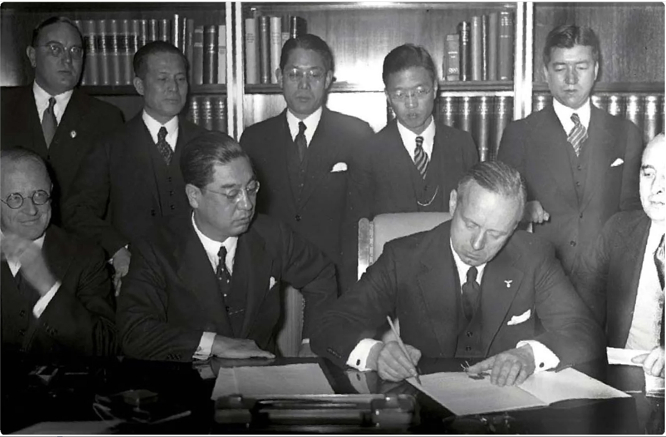

Японский посол в нацистской Германии виконт Кинтомо Мусякодзи и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп ставят подписи на «Антикоминтерновском пакте»

Дипломатия разведенной туши

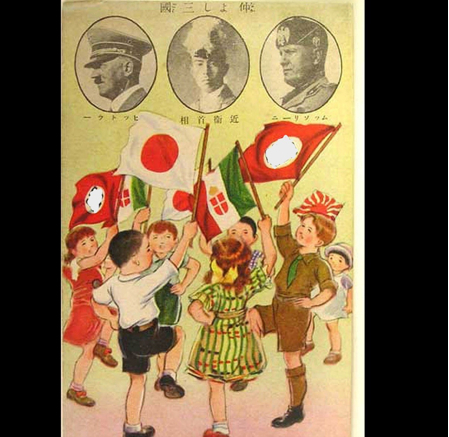

Подписанный 25 ноября 1936 года между фашистской Германией и империалистической Японией Антикоминтерновский пакт стал открытым актом агрессии, направленным против СССР и международного коммунистического движения. Этот документ, задуманный как орудие борьбы с Коммунистическим интернационалом (Коминтерном), служил прикрытием для подготовки войны против Советского Союза, который реакционные круги рассматривали как главное препятствие своим захватническим планам. Пакт оформил военно-политический сговор двух наиболее агрессивных государств, объединившихся под лозунгом борьбы с коммунизмом для реализации своих империалистических амбиций. Для Японии, уже оккупировавшей Маньчжурию в 1931 году и создавшей марионеточное государство Маньчжоу-Го, пакт был попыткой выйти из дипломатической изоляции, вызванной осуждением ее агрессии Лигой Наций и последовавшим выходом из этой организации в 1933 году. Японские милитаристы, опасавшиеся растущего влияния СССР на Дальнем Востоке и его поддержки китайского народа в борьбе против захватчиков, видели в союзе с гитлеровской Германией возможность усилить давление на Советский Союз и укрепить свои позиции в Азии. Германский фашизм, в свою очередь, рассматривал Японию как инструмент для отвлечения сил СССР на восток, что облегчило бы реализацию его собственных агрессивных планов в Европе. Адольф Гитлер, с момента прихода к власти в 1933 году готовивший войну против СССР, использовал антикоммунистическую риторику пакта для маскировки подготовки к большой войне, включая создание блока против западных демократий. Переговоры о пакте, инициированные в 1935 году японскими военными атташе, активно велись при участии Иоахима фон Риббентропа, одного из главных идеологов антисоветского курса. Подписанное соглашение формально предусматривало обмен разведывательными данными о Коминтерне и консультации по мерам противодействия, но его истинной целью было создание основы для военного союза. Секретное приложение допускало расширение антикоммунистического блока. В 1937 году к пакту присоединилась фашистская Италия, что ознаменовало формирование агрессивной «Оси». Подписание пакта было с тревогой встречено прогрессивными силами мира. Великобритания и Франция видели в нем угрозу европейскому равновесию. Советский Союз, справедливо расценивший пакт как непосредственную угрозу своей безопасности, ответил усилением обороноспособности на западных и восточных рубежах. Внутри самой Японии пакт вызвал раскол: часть правящей верхушки поддерживала антисоветский курс, другая опасалась ухудшения отношений с важными торговыми партнерами – США и Великобританией. Однако вероломная природа империалистических союзов быстро проявилась. В августе 1939 года гитлеровская Германия, вопреки духу Антикоминтерновского пакта, заключила с СССР Договор о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа), что стало шоком для японских милитаристов и было воспринято в Токио как предательство. Этот шаг резко обострил противоречия внутри японского руководства. Одни группировки настаивали на продолжении антисоветской политики, другие выступали за экспансию на юг – в Индокитай и к тихоокеанским владениям США и Великобритании. Политическая нестабильность и борьба фракций привели Японию к выбору курса на войну против США и Великобритании, ставшему прологом к вступлению во Вторую мировую войну. Хотя Антикоминтерновский пакт не превратился немедленно в полноценный военный союз, он заложил фундамент для блока агрессоров «Оси» и стал важным фактором нарастания международной напряженности накануне глобального конфликта, развязанного империализмом.

Новая политическая структура

Концепция «новой политической структуры» (сэйдзи синтайсэй) стала кульминацией реакционных проектов по установлению в Японии авторитарного режима. Её корни лежат в планах националистов начала 1930-х годов, таких как Мори, стремившихся объединить все буржуазные партии под эгидой Сэйюкай по принципу «одна страна — одна партия». Позже эту идею подхватил Мацуока, выдвинувший лозунг роспуска старых партий после провала его амбиций в Сэйюкай. Изначально речь шла о создании вечно правящей партии, что активно пропагандировали лидеры ультраправых кругов – Тояма, Кухара, Гото и Накано. В дальнейшем концепция была подхвачена князем Коноэ и его окружением (Кидо, Арима, Кадзами), а также реакционным «мозговым трестом» Исследовательской Ассоциации Сёва, где разрабатывались проекты «новой структуры». Очертания будущей организации оставались туманными, но Коноэ уже позиционировался как ее единственно возможный лидер – фигура, устраивавшая двор, армию и монополии, не будучи явным военным, «политиканом» или экстремистом. В 1937 году он возглавил Лигу по мобилизации национального духа – расплывчатую организацию, призванную объединить разрозненные политические силы. Вскоре стало ясно, что создать в Японии дееспособную однопартийную систему по фашистскому образцу Италии или Германии невозможно. В отличие от этих стран, где фашистские партии сложились до прихода к власти, японские правящие круги были глубоко расколоты на враждующие клики, как показал пример фракционной борьбы в Сэйюкай. Идейное единство достигалось лишь на основе общих реакционных лозунгов. Требовалось создать не партию, а нечто иное. Оформлению замысла способствовала мистическая концепция кокутай (государственного организма). «Новая структура» мыслилась как политическое воплощение этого организма: император – над ней, премьер-министр – как его представитель. Однако возник ключевой вопрос: станет ли «новая структура» независимым массовым движением, подчиняющим себе госаппарат, или превратится в парагосударственную организацию под бюрократическим контролем? Этот вопрос определил судьбу «новой структуры» и ее основы – Ассоциации помощи трону (АПТ). Окружение Коноэ, включая радикальных националистов (Хасимото, Накано, Сиратори) и бывших «левых» (Акамацу), склонялось к первому варианту, рассчитывая через контроль над «новой структурой» захватить ключевые посты в правительстве. Им противостояли консервативные бюрократы (Хиранума), финансовая олигархия (Икэда) и военные из «фракции императорского пути» (Араки, Янагава), выступавшие за полное подчинение движения госаппарату. 24 июня 1940 года Коноэ подал в отставку с поста председателя Тайного совета, чтобы возглавить движение. В тот же день Социалистическая массовая партия объявила о самороспуске, вскоре последовали фракции Сэйюкай. 7 июля Коноэ лицемерно заявил, что движение не связано с кризисом власти. 18 июля, став премьером, он назначил ключевых министров: Мацуоку (МИД), генерала Тодзё (армия), адмирала Ёсиду (флот). 22 июля был сформирован кабинет – причудливая смесь ставленников Коноэ, милитаристов «квантунской клики» и прагматиков. 15 августа самораспустилась партия Минсэйто. 17 августа была опубликована «Программа новой структуры», провозгласившая уничтожение «индивидуализма» во всех сферах жизни и требующая полного подчинения народа императору. «Новая политическая структура» объявлялась «руководящей силой», посредником между властью и народом, призванным обеспечивать понимание государственной политики. Все партии, организации и профсоюзы должны были влиться в неё. 23 августа был обнародован состав Комитета по подготовке «новой структуры». 28 августа Коноэ подчеркивал ее «надпартийный» характер. 12 октября формально создали Ассоциацию помощи трону (АПТ), однако ее неопределенные задачи не вызвали энтузиазма. Лидеры радикальных националистов сопротивлялись роспуску своих групп, подозревая маскировку старых партий. Сразу началась острая борьба «радикалов» и «бюрократов» за контроль над АПТ. Первое столкновение произошло осенью 1940 года вокруг проекта «новой экономической структуры»: бюрократы и дельцы пробили умеренный вариант. 7 декабря Хиранума стал министром без портфеля. 21 декабря подали в отставку министры внутренних дел и юстиции. 22 февраля 1941 года Хиранума заявил, что АПТ должна быть лишь общественной организацией. Последовала реорганизация: политическое, плановое и парламентское бюро АПТ упразднили, префектуральные отделения подчинили МВД. 27 марта руководство АПТ ушло в отставку, ее структуры перестроили по планам Хиранумы. К концу 1941 года АПТ окончательно лишилась политического значения, превратившись в придаток бюрократической машины. В 1942 году правый радикал Акао Бин справедливо обвинял АПТ в объединении оппортунистов и бюрократов без идеалов. Именно с правым радикализмом и концепцией «новой политической структуры» связана идея «японского фашизма» или «монархо-фашизма», разработанная в начале 1930-х годов.

Великое противостояние и канун войны

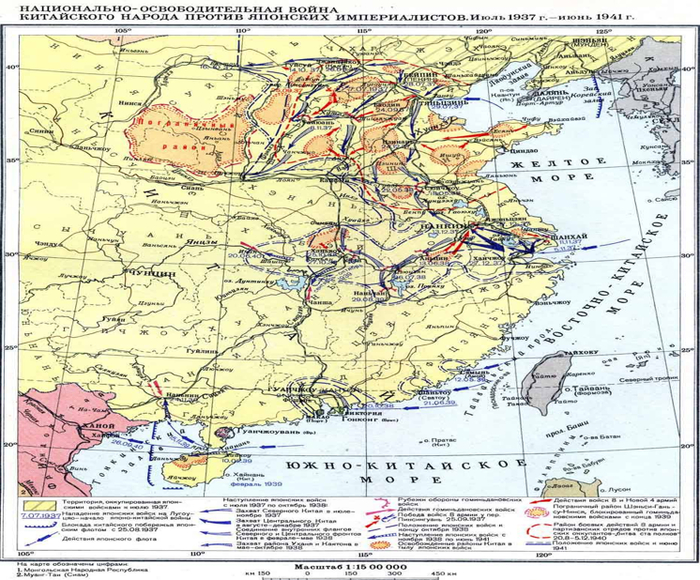

26 августа 1939 года, спустя два дня после обнародования соглашения Арита-Крейги, Соединенные Штаты разорвали японо-американский договор о торговле и мореплавании. Его действие прекращалось через полгода. Отношения двух стран перешли в фазу открытой конфронтации, ставшей закономерным итогом усиливавшегося империалистического соперничества в Азии. Если в 1931 году на азиатские рынки приходилось 44% японского и 40% американского экспорта, то к 1939 году эти показатели изменились: 62% у Японии и лишь 21% у США. Японский экспорт в Азию почти втрое превосходил американский. К концу 1930-х США обеспечивали треть японского импорта и четверть его экспорта, в то время как доля Японии во внешней торговле США составляла менее 8%. Американские капиталовложения в Японии достигали 300 миллионов долларов. Начало войны в Европе обострило противостояние. Несмотря на формальный нейтралитет, США активно поддерживали англо-французский блок. Япония, прервав переговоры с Германией и Италией в августе 1939 года, сначала заявила о "неучастии". Однако успехи стран "оси" подогрели в японских правящих кругах экспансионистские настроения, выраженные лозунгом "Не опоздать на автобус!". Кабинет Ёнаи выдвинул претензии на контроль над Голландской Индией, оставшейся без метрополии. 18 июня 1940 года Япония ультимативно потребовала от Франции прекратить транзит грузов для Китая через Французский Индокитай. Франция капитулировала: 20 июня там появились японские чиновники, а 22 сентября было подписано военное соглашение, разрешившее ввод японских войск. Даже Англия пошла на уступки, закрыв Бирманскую дорогу для Чан Кайши. Министр иностранных дел Арита стремился использовать слабость противников Германии, не вступая с ней в союз, тогда как его преемник Мацуока настаивал на заключении пакта с "осью". Переговоры о Тройственном пакте возобновились по инициативе Токио. Мацуока видел в союзе с Германией и Италией долгосрочную основу внешней политики, аналогичную прежнему англо-японскому альянсу. Проекты предусматривали взаимную военную помощь, добрососедские отношения с СССР и координацию политики "оси" и Советского Союза. Однако нерешительность японского правительства в прошлом вызывала недоверие у Берлина. 23 августа Риббентроп сообщил послу Курусу о направлении в Токио эмиссара Штамера для зондажа. Министерство иностранных дел и армия поддержали альянс. Морской министр Ёсида, выступавший против, подал в отставку 4 сентября после нервного срыва. Его преемник адмирал Оикава оказался сговорчивее. 6 сентября конференция министров одобрила план Мацуоки. Переговоры со Штамером и послом Оттом начались 9 сентября. Германия отказалась от претензий на тихоокеанские колонии, но потребовала от Японии военных обязательств на случай нападения со стороны державы, "не вовлеченной в Европейскую войну или Китайский инцидент" (т.е. США). Мацуока согласился и убедил коллег. 14 сентября стороны приступили к текстам. 19 сентября Мацуока передал Отто и Штамеру проекты секретного протокола и нот, нацеленных на получение гарантий помощи для Японии. Он утверждал, что документы помогут провести пакт через Тайный совет. Немцы потребовали взаимности обязательств. Мацуока пошел на уступки, считая частные вопросы разрешимыми позже. 19 сентября проект пакта был одобрен Императорской конференцией. Спор вызвал секретный протокол, отвергнутый Берлином. Мацуока предложил обмен письмами, настаивая на своих формулировках и подписании в Токио. Риббентроп отказался. Казалось, переговоры зашли в тупик, но 24 сентября Отто и Штамер неожиданно приняли японские условия, включая право Японии самостоятельно решать вопрос о вступлении в войну. 26 сентября Тайный совет единогласно одобрил пакт. Тройственный пакт был подписан 27 сентября 1940 года в Берлине Риббентропом, Чиано и Курусу. Участники лицемерно заявили о цели "сохранения длительного мира" через создание "нового порядка" в Европе (сфера Германии и Италии) и "Великой Восточной Азии" (сфера Японии). Статья 3 обязывала оказывать взаимную помощь в случае нападения державы, не участвующей в войне. По предложению Риббентропа была сделана оговорка о неприкосновенности политических отношений с СССР, оставлявшая возможность сотрудничества. В тот же день Мацуока и Отт тайно от Риббентропа обменялись секретными письмами. Советский Союз узнал о переговорах лишь 26 сентября. 13 октября Риббентроп предложил Сталину присоединиться к пакту. 12-14 ноября Молотов вёл переговоры в Берлине, где был предложен проект "пакта четырёх". Советский проект не устроил Гитлера, и 18 декабря был утверждён план "Барбаросса". Мацуока с начала своей деятельности подчёркивал необходимость улучшения отношений с СССР, пытаясь объединить Тройственный пакт и союз с Советским Союзом в "соглашении четырёх". Эту идею, впервые выдвинутую Сиратори осенью 1939 года, он активно продвигал. Мацуока рассчитывал на германское посредничество в переговорах с Москвой. После провала визита Молотова эти планы рухнули. Переговоры в Москве (посол Того, военный атташе Татикава) с Молотовым о пакте застопорились из-за вопроса о северо-сахалинских концессиях. Тогда Мацуока взял инициативу в свои руки. 3 февраля 1941 года были сформулированы "Принципы ведения переговоров". 12 марта Мацуока отправился в Европу через СССР. В Берлине он с разочарованием узнал, что Германия больше не заинтересована в "союзе четырёх"; Риббентроп даже делал вид, что таких планов не было. Визит в Рим был формальным. На обратном пути в Москве Мацуока провёл "дипломатический блицкриг": 13 апреля 1941 года был подписан Советско-японский пакт о нейтралитете, и по концессиям был достигнут компромисс. 22 апреля Мацуоку встречали в Токио как триумфатора. Пакт снизил напряжённость на Дальнем Востоке, развеяв в Токио миф о "русской угрозе". В Москве также почувствовали облегчение, хотя обе стороны понимали условность договорённостей. Реакция других стран была настороженной. Чан Кайши, Ван Цзинвэй, Гитлер и Рузвельт восприняли пакт с тревогой. Англо-американские империалистические круги ошибочно увидели в нём продолжение Тройственного пакта и шаг к "союзу четырёх", что уже стало невозможным. Главной проблемой для Японии стали отношения с США. Мацуока, лично знакомый с Америкой, вёл себя непоследовательно. Его амбиции стать премьером и вызывающее поведение восстановили против него кабинет. Разногласия достигли предела 22 июня 1941 года с нападением Германии на СССР. Мацуока в одиночку требовал немедленно вступить в войну против СССР на стороне Германии. Остальные члены правительства соглашались лишь при условии быстрого разгрома Красной Армии. На запросы советского посла о соблюдении пакта Мацуока давал уклончивые ответы. 16 июля Коноэ подал в отставку, сформировав новый кабинет без Мацуоки. Правительство отказалось от войны с СССР, выбрав "южный вариант" экспансии. Это требовало предотвратить разрыв отношений и прекращение поставок из США. Япония даже нарастила импорт американского металлолома и чугуна, жизненно важных для военной машины. 11 февраля в Вашингтон прибыл новый посол Номура. С марта он вёл переговоры с Рузвельтом и Хэллом, лицемерно уверяя, что японская экспансия носит лишь экономический характер и не угрожает США. Готовилась встреча Коноэ с Рузвельтом, но успехи "оси" сплачивали атлантических союзников, делая сговор маловероятным. 14 июня США заморозили германские и итальянские активы, 26 июля те же меры применили к японским капиталам. 1 августа США ввели эмбарго на поставки авиабензина в Японию, 14 августа была обнародована Атлантическая хартия, осуждавшая нацизм. 17 августа Рузвельт вручил Номура резкую ноту, но согласился на встречу с Коноэ при условии ясных обязательств Токио. К 28 августа японские предложения были готовы, но 3 сентября Рузвельт заявил, что общественное мнение требует жёсткости. Последовательные японские проекты были отвергнуты. 27 сентября министр Тоёда предупредил, что провал переговоров приведёт к власти милитаристов. 6 сентября Императорская конференция постановила начать войну, если переговоры не дадут результата к октябрю. Попытки Коноэ организовать тайную встречу с послом Грю провалились. 2 октября США потребовали полного вывода японских войск из Китая и Индокитая. Япония отвергла ультиматум. 14 октября военный министр Тодзио потребовал прекратить переговоры и отставки Коноэ. 16 октября кабинет Коноэ ушёл в отставку. 18 октября премьером стал генерал Тодзио (он же военный министр). Министром иностранных дел был назначен Того, бывший посол в Москве. 5 ноября Императорская конференция утвердила два варианта плана для переговоров с США, включавшие туманные обещания вывода войск из Индокитая после победы в Китае. 6 ноября в помощь Номура был направлен Курусу. 20 ноября Япония передала США ультимативный проект. 26 ноября госсекретарь Хэлл вручил японским послам ответный ультиматум, требуя полного вывода войск из Китая и Индокитая и признания лишь правительства Чан Кайши. Эти условия были заведомо неприемлемы для японских империалистов. 27 ноября Совет связи признал ультиматум неприемлемым. 1 декабря Императорская конференция санкционировала начало войны. 7 декабря 1941 года Япония напала на Пёрл-Харбор. 8 декабря был опубликован императорский эдикт о начале войны. 11 декабря Германия и Италия объявили войну США, превратив конфликт в мировую войну.

Ждите новых постов по истории!