ИГ Фарбен. Часть I. Немецкая химия

Автор: Алексей Котов.

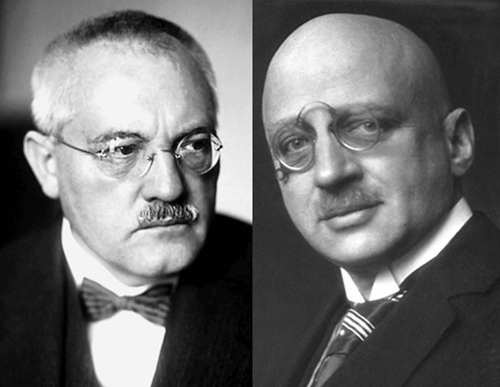

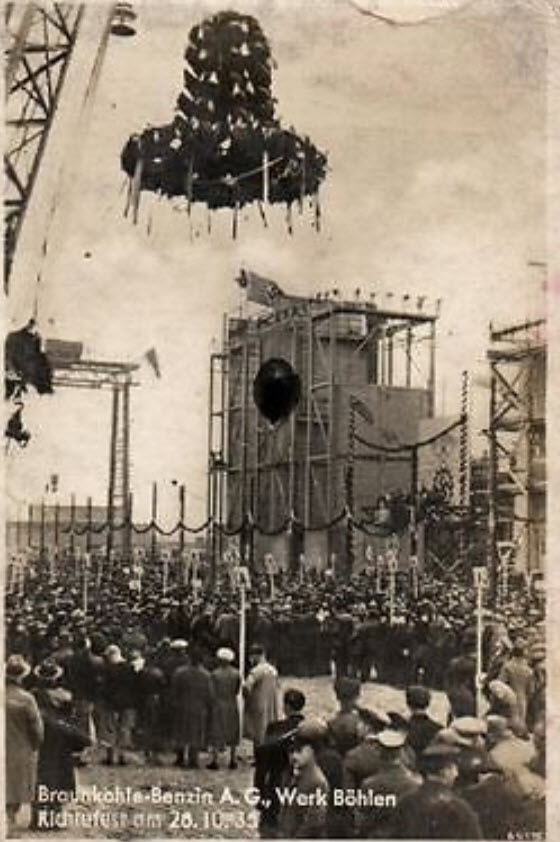

1925 год, заседание руководителей компаний, вошедших в холдинг, на котором было подписано соглашение о создании «ИГ Фарбен». На переднем плане глава BASF Карл Бош, будущий генеральный директор концерна и глава Bayer Карл Дуйсберг — будущий глава наблюдательного совета. Картина называется «Совет богов».

Всем привет. Меня зовут Алексей Котов, и эта серия постов родилась у меня после того, как подписчики попросили разобрать довольно популярное видео с канала «Держать Курс», рассказывающее про историю немецкого концерна ИГ «Фарбен».

Посмотрев ролик, я был очень удивлен тем, как мало рассказывается в нем про историю самого большого европейского промышленного концерна первой половины двадцатого века. Я постараюсь восполнить этот пробел, так что большая часть моего выступления будет посвящена именно рассказу про историю появления и этапах существования ИГ «Фарбен». Я постараюсь объяснить, как же так получилось, что именно в Германии, испытавшей серьезные экономические и политические потрясения после поражения в Первой мировой войне, возник промышленный конгломерат, уступавший в своих масштабах только трем ведущим американским корпорациям, и рассказать про историю развития немецкого концерна в различных политико-экономических обстоятельствах. В своем рассказе я позволю себе воспользоваться форматом исходного ролика, который разбит на отдельные главы, посвященные различным аспектам рассказываемой истории. Сразу хотелось бы внести небольшое уточнение: я буду неоднократно использовать словосочетание "немецкая химическая промышленность" в отношении предмета моего рассказа, при том, что, разумеется, немецкая химия не была ограничена рамками одного, пусть и очень большого, концерна. Однако наиболее крупные немецкие химические предприятия, впоследствии объединившиеся в концерн ИГ «Фарбен», безусловно, составляли ее подавляющую часть. Наиболее характерным объединяющим признаком этих компаний являлось то, что все они так или иначе были связаны с рынком красителей. Недаром само название «Фарбениндустри» переводится с немецкого языка как «производство красителей».

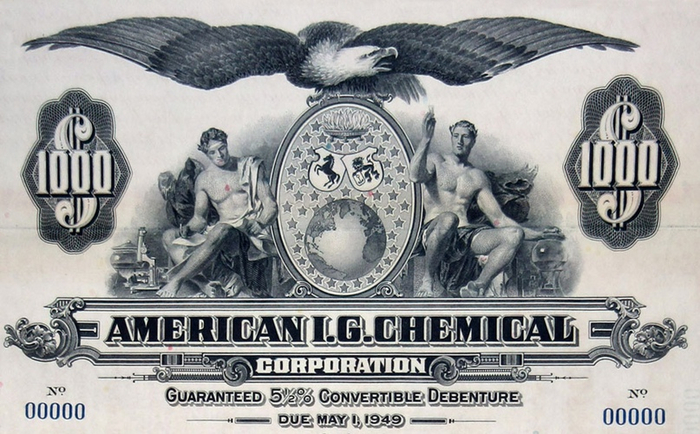

Логотип концерна

Рассказ про историю ИГ «Фарбен» начинается с… событий Первой мировой войны. С одной стороны, это немного удивительно, так как, собственно, концерн был создан в 1925 году, спустя семь лет после ее окончания. С другой стороны, исторические явления невозможно понять вне контекста, да и возник немецкий концерн не на пустом месте, так что небольшой экскурс в историю не повредит. Итак, приступим.

В первой главе, именуемой «Германская химия», автор рассказывает про то, как в 1915 кайзеровская Германия на Западном фронте Первой мировой войны провела первую в истории войн химическую атаку, в результате которой погибло более 5000 человек. А затем заявляет, что на самом деле, данное ужасное деяние было полностью организовано руками германских предпринимателей-капиталистов, предоставивших немецкому государству специалистов, включая главного организатора газовой атаки, химика Фрица Габера, обученный персонал для проведения химической войны, необходимое техническое оборудование и газы, поскольку ничего этого у Германии не было. По моему скромному мнению, подобное начало рассказа является довольно дешевым полемическим приемом, призванным с самого начала вызвать у зрителя негативное отношение к «немецким промышленникам и предпринимателям». В конце концов в сражениях Первой мировой войны боевые химические вещества применялись с обеих сторон фронта, и решительно непонятно, почему надо выделять немецких химиков.

Подготовка православной газовой атаки.

Более того, разработкой и производством боевых отравляющих веществ занимались и в социалистическом СССР безо всяких капиталистов. Но вернемся к исходному ролику. В рассказе о событиях 1915 года автором допущены многочисленные огрехи, неточности и недосказанности, но все они нацелены на то, чтобы напрямую связать немецких промышленников и начало химической войны. Между тем, тема «химической» войны была актуальна задолго до начала Первой мировой, так, в частности, запрет на использование ядов и газов в боеприпасах был озвучен еще в Гаагской конвенции 1908 года. «Химические» отделы в военных ведомствах Германии и Франции появились еще в годы франко-прусской войны, например, в немецкой армии это был департамент А-10 военного министерства Пруссии.

Упомянутая в ролике газовая химическая школа была открыта практически сразу после начала военных действий при Институте кайзера Вильгельма по физической химии и электрохимии в Берлине. Разумеется, это научное заведение никоим образом не принадлежало немецким промышленникам. Там начали проводиться опыты по возможному использование окиси какодила и фосгена в качестве боевых отравляющих веществ. Школа была открыта военными властями Германии, сразу после формирования штатной структуры в ней числилось 1500 человек технического и командного персонала, в том числе более трехсот специалистов по химии, набранных не из лабораторий промышленных предприятий, а из профильных научных учреждений Германии. При школе имелось собственное производство, где работало несколько тысяч рабочих. В «химические» части, осуществившие вышеупомянутую газовую атаку, переквалифицировали два обычных саперных полка. При этом, надо отметить, что газовая атака под Ипром была далеко не первым применением химического оружия в годы Великой войны. Еще в 1914 году французы использовали снаряженные бромацетоном ружейные гранаты, состоявшие на вооружении армии задолго до начала войны. В октябре 1914 года уже немцы использовали 105-мм артиллерийские снаряды, снаряженные газами раздражающего действия в ходе отражения наступления союзников под Нев-Шапель, а в январе 1915 года химические боеприпасы применялись уже на Восточном фронте в ходе немецкого наступления под Болоховым. Во время боев под Болоховым немецкая артиллерия выстрелила более 18 000 газовых снарядов. Столь широкое использование раздражающих «химических» боеприпасов неизбежно вело к тому, что до применения смертельных газов оставался всего один шаг. Немцы сделали его первыми, но случилось это не в силу какой-то особенной кровожадности немецких военных и химиков и уж тем более промышленников, а просто потому, что в распоряжении Германии имелись значительные запасы хлора, получавшегося в качестве отходов химической промышленности при изготовлении красителей, в то время как французы пошли своим путем и разрабатывали методы промышленного синтеза специального боевого отравляющего вещества – фосгена.

Фриц Габер (второй слева) на фронте.

Идейный вдохновитель использования хлора – будущий нобелевский лауреат Фриц Габер – в описываемый период времени не являлся «высокопоставленным сотрудником компании BASF» - его карьера была связана с научной деятельностью и преподаванием в высших учебных заведениях Германии. С 1912 года он работал директором основанного по его же инициативе Института физической химии и электрохимии кайзера Вильгельма. С компанией BASF Габера связывал контракт, по которому он оказывал консультационные услуги в промышленном внедрении открытого им процесса каталитического образования аммиака из водорода и атмосферного азота. Габер был ярым патриотом Германии и в полном соответствии со своими убеждениями без колебаний и угрызений совести работал на поприще химической войны. Впоследствии он говорил, что смерть на войне – это всегда смерть, и неважно что послужило ее причиной. Тут хочется заметить, что оппонент Габера с французской стороны, также нобелевский лауреат, Виктор Гриньяр, сосредоточившийся на производстве и применении фосгена, аналогично не страдал никакими угрызениями совести по поводу характера своей деятельности после победы в Великой войне.

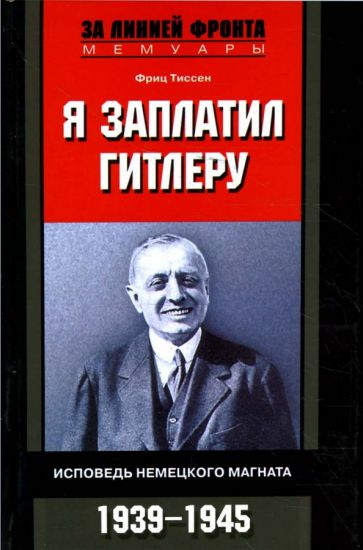

Надо сказать, что автор ролика не самостоятельно притягивает немецких предпринимателей за уши к причастности к развязыванию химической войны, а просто добросовестно цитирует книгу американского автора Ричарда Сэсюли «ИГ "Фарбениндустри"». В принципе, ничего плохого в добросовестном цитировании источников нет, однако стоит отметить, что труд этот был написан в 1946 американским журналистом, участником процесса против ИГ «Фарбен» со стороны обвинения. Вполне можно было бы допустить мысль о некоей пристрастности Сэсюли, и проверить полученную от него информацию. Ведь мы же не пропагандой здесь занимаемся, правда же? Однако автор ролика не только цитирует текст, не проверяя его на ошибки, но и, желая дополнительно очернить в глазах зрителей образ Фрица Габера, тут же напоминает о его роли в создании печально известного инсектицида «Циклон-Б», который использовался нацистами в массовых убийствах. Тут, конечно, можно только развести руками: приплетая к личности химика то, как нацисты использовали его изобретение спустя несколько лет после смерти Габера, автор еще раз демонстрирует свою пристрастность. При этом, изобретенный Габером инсектицид использовали по прямому назначению и до нацистов, и после окончания Второй мировой войны, более того, «Циклон-Б», правда, под другим названием выпускается и по сей день.

Да и, вообще говоря, делом жизни Фрица Габера было не создание разнообразных ядов, а изобретение процесса получения азотных удобрений из воздуха, который и по сей день обеспечивает больше половины производства продовольствия во всем мире. Каждый год по методу Габера-Боша производится более 100 миллионов тонн азотных удобрений. Именно за это достижение немецкий химик был удостоен Нобелевской премии сразу после окончания Первой мировой войны.

Но я немного отвлекся, поэтому вернусь ближе к теме непосредственно немецкой химии. Из исходного ролика совсем не понятно, что же представляла из себя немецкая химическая индустрия к Первой мировой войне. Автор просто перечисляет основные немецкие химические компании, сообщает, что они были организованы в экономические картели, и называет их будущей экономической основной гитлеровского режима. На этом рассказ про «немецкую химию» в первой главе окончен. Если рассматривать немецкую химическую промышленность через призму химической войны, то может показаться, что к началу Первой мировой войны она ничем особенным не выделялась на фоне своих конкурентов. В конце концов, между немцами и союзниками не было глобальной разницы в масштабах применения химического оружия. Между тем дело обстоит совершенно по-другому, просто автор не счел нужным рассказать о состоянии дел в немецкой химии к началу Первой мировой войны.

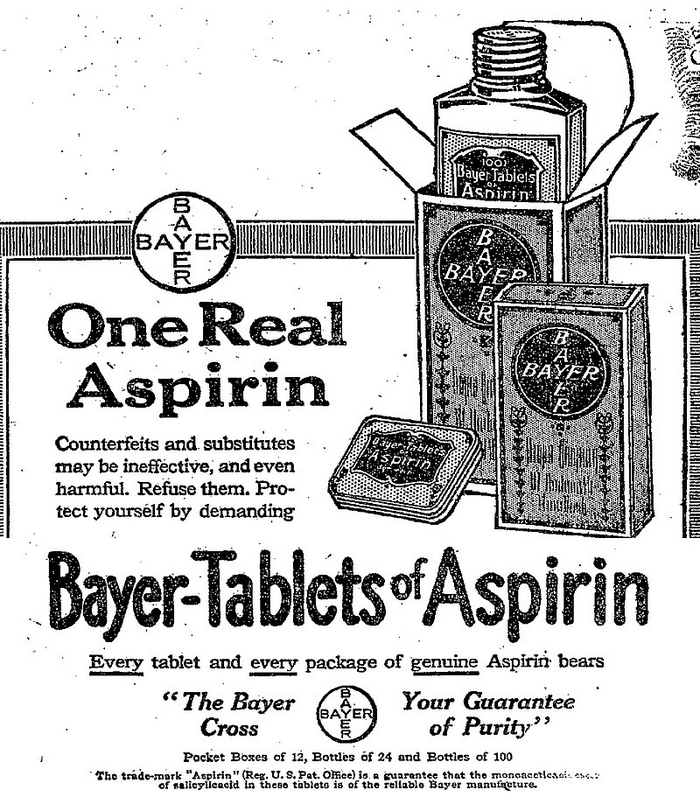

Постараюсь восполнить этот досадный пробел. На самом деле, не будет преувеличением сказать, что к 1914 году немецкая химическая промышленность, без каких-либо оговорок, с огромным отрывом лидировала в своем сегменте рынка во всем мире. Основу этой индустрии, ее фундамент, составили искусственные синтезированные красители, практически вытеснившие с мирового рынка свои «естественные» аналоги. Рост немецкой химической промышленности имел взрывной характер. Первое химическое производство в Германии было основано в 1863 году, работало на нем всего пять человек, а уже к 1877 году на долю страны приходилась половина мирового производства красителей, выпускаемых десятком компаний с сотнями промышленных рабочих. К концу века почти все новые варианты каменноугольных красителей были изобретены немецкими компаниями. Доля немецкого производства стремилась к 90% от мирового объема красителей, при этом 80% продаж приходилось на внешние рынки. Помимо красителей немецкие химические производства выпускали косметику, удобрения, пестициды и лекарства, химические продукты для кино- и фотоиндустрии. Каждая немецкая химическая компания обладала огромным пулом выпускаемой продукции, насчитывающим без преувеличения сотни наименований. Немецкая химическая промышленность была в значительной степени ориентирована на экспорт и стремилась достичь монопольного положения на мировом рынке. Поскольку промышленность красителей была очень капиталоемкой и требовала серьезных затрат, превышающих средства малых фирм, вскоре произошло укрупнение химических компаний. К началу 20 века шесть немецких компаний лидировали на рынке Германии и мира по производству и продаже химической продукции: BASF, Bayer, Hoechst (Хехст), Agfa, Cassella и Kalle AG. Все эти компании проделали путь от небольшого предприятия, где работало всего несколько человек в момент свое зарождения, до огромных заводов, персонал которых исчислялся тысячами специалистов. В структуре германского экспорта в 1913 году продажи продукции химической промышленности в денежном исчислении заняли твердую вторую позицию, уступая только тяжелому машиностроению. Химическая промышленность даже таких развитых в промышленном отношении государств как США, Великобритания или Франция до начала Первой мировой войны не могла успешно конкурировать с немцами даже на собственном внутреннем рынке.

Когда в 1916 году транспортная немецкая подводная лодка-блокадопрорыватель «Дойчланд» прибыла в США для закупки важных стратегических материалов, на борту субмарины помимо слитков золота и серебра находилась продукция немецкого химпрома – лекарственные препараты сальварсан и новокаин, которые не могли быть воспроизведены промышленностью США или Антанты.

Так в чем же крылся секрет немецкого успеха на химическом поприще? Наверное, нам расскажут об этом во второй главе, которая и называется «Секрет успеха». Увы, нет. Автор ролика по проторенной дорожке вновь сворачивает на Первую мировую войну, рассказывая нам про Вальтера Раттенау (не имевшего отношения ни к «Фарбен», ни к немецкой химической промышленности вообще), про концентрацию усилий в немецкой экономике во время войны, про централизованное распределение ресурсов, про процессы картелизации немецких компаний, умудряясь при этом вообще не слова не сказать конкретно про немецкую химическую промышленность. При этом, как я упомянул выше, немецкая химия достигла серьезных успехов до начала Первой мировой войны.

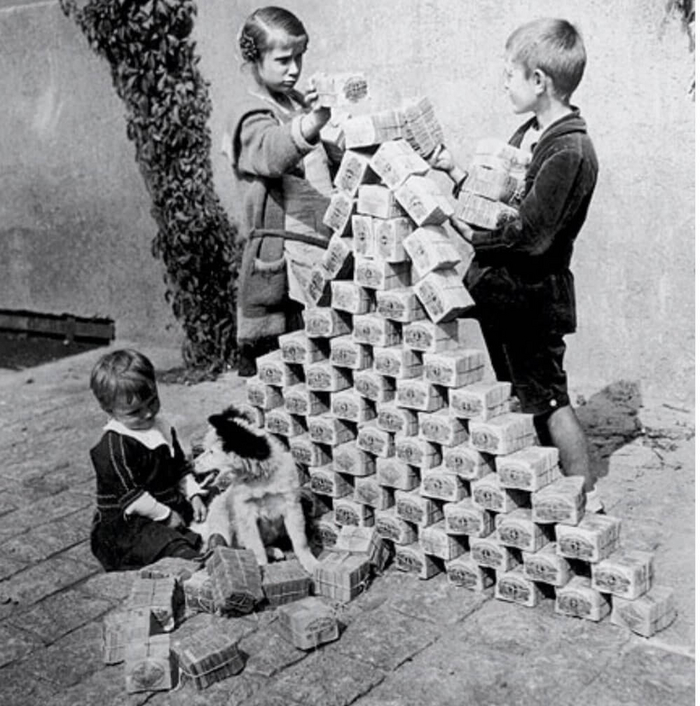

На самом деле начало войны было настоящей коммерческой катастрофой для немецких химических предприятий, в первую очередь ориентированных на экспорт. В 1913 году наиболее важными рынками сбыта продукции немецкого химпрома в порядке убывания были США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Начавшаяся война сделала все эти рынки недоступными для немецких товаров. Внутренний немецкий рынок не мог скомпенсировать внешние потери, особенно с учетом того, что в условиях войны красители или косметика не являлись предметами первой необходимости. Практически всем химическим компаниям Германии приходилось перестраивать свои технологические цепочки на выпуск продукции, необходимой для ведения войны. Счастливым исключением стала компания BASF которая, внезапно оказалась ключевым элементом германской экономики, без преувеличения, обеспечившим кайзеровскому государству принципиальную возможность ведения затяжной войны. Если Вторая мировая война была войной моторов, то Первая мировая, без сомнения, может называться войной снарядов.

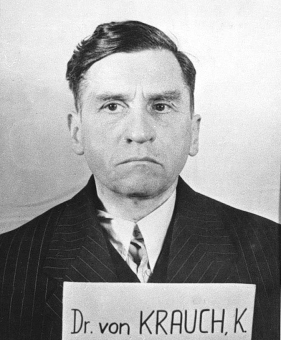

Позиционная бойня на западном фронте отличалась огромным, просто титаническим расходом боеприпасов – так, например, в ходе битвы за Верден одна только 5-я немецкая армия израсходовала более 21 миллиона снарядов для тяжелой и сверхтяжелой артиллерии. Снаряды – это, в первую очередь, взрывчатка и порох, для производства которых необходима аммиачная селитра. В начале 20 века единственным источником этого сырья в промышленных масштабах была Чили, обладавшая естественными запасами этого дурно пахнущего ресурса. По понятным причинам Германия, блокированная английским флотом, в условиях войны не могла воспользоваться чилийской селитрой, и поэтому казалось, что она обречена на скорое поражение, после того как имеющиеся запасы пороха и компонентов для его производства будут истрачены. По немецким оценкам, запасов боеприпасов и компонентов для их производства, при соблюдении строжайшей экономии, хватало максимум на полгода ведения боевых действий. Однако, немцам очень сильно повезло, в период с 1908 по 1912 год Фриц Габер (на тот момент профессор химии в Техническом колледже Карлсруэ) и его коллега Карл Бош (будущий первый глава концерна «Фарбен») из BASF совместно разработали промышленный процесс синтеза аммиака из азота и водорода под высоким давлением, известный как процесс Габера-Боша. Это позволило компании освоить промышленное производство аммиака из воздуха, которое началось в 1913 году в Оппау, на заводе, расположенном рядом с основным заводом BASF в Людвигсхафене. Конечным продуктом завода в Оппау были азотные удобрения, включая в том числе аммиачную селитру, производимую тысячами тонн. Что интересно, после начала войны производство в Оппау было остановлено, так как большая часть рабочих была призвано в армию. В 1914 году, после того как стало ясно, что война становится затяжной, рабочих химической промышленности демобилизовали, а между немецким государством и компанией BASF был заключен так называемый «Селитровый контракт», по которому германское правительство гарантировало покупку всей выпускаемой заводом продукции и предоставляло ссуду в 35 миллионов марок для развития производства нитратов. В 1916 году компания BASF начала строительство второго химического завода по производству аммиака в Лойне, который, после постройки, должен был стать самым крупным химическим предприятием в мире. Работы по строительству предприятия под руководством Карла Боша продолжались всего 9 месяцев и в том же году «Лойнаверке» начал поставлять свою продукцию в рамках «Селитрового контракта». В результате расширения производства BASF треть всех нитратов в мире производились в Германии из воздуха. Карл Бош за свои достижения был назначен членом правления компании BASF, и это назначение открыло ему впоследствии путь в руководители концерна ИГ «Фарбен».

Но все же, что же стало секретом успеха немецкой химической индустрии?

Разумеется, одним из основополагающих факторов доминирования немецкой химической промышленности было то, что она опиралась на отлично подготовленные в высших учебных заведениях кадры химиков. Изучение химии в немецких университетах и институтах было поставлено очень хорошо, доказательством чему может служить следующий факт – из 17 нобелевских лауреатов по химии, выбранных с 1900 по 1918 год, семеро были немцами. Тенденция сохранилась и после ПМВ – из 23 нобелевских лауреатов межвоенного периода 10 были немцами. Однако собака была зарыта далеко не только в качестве образования – в конце концов, французские химики тоже были не лыком шиты, однако к началу Первой мировой войны французская химическая промышленность была несопоставима с немецкой.

Достижения немецкой науки с самого начала носили предельно практичный характер. В 1900 году непосредственно в штате шести крупнейших химических предприятий Германии работало более 650 профессиональных химиков, в то время как в Великобритании во всей химической промышленности работало не более 40-50 ученых. В условиях страны, бедной ресурсами, возможность синтеза полезных продуктов из угля, смол или из воздуха открывала поразительные коммерческие перспективы, поэтому научные открытия практически сразу получали практическое применение в промышленных масштабах. Классический пример уже упомянутый выше процесс Габера-Боша. Фриц Габер сам придумал способ синтеза аммиака из азота, содержащегося в воздухе, и водорода. Что же сделал в таком случае Карл Бош? Работая в компании BASF в 1907 году, Бош получил свою лабораторию, заточенную под изучение химических процессов под высокими давлениями и температурами. Перед ним поставили сложную задачу – сделать технологию Габера масштабируемой и не такой дорогой – ведь у Габера в числе катализаторов были не самые дешевые осмий и уран. Работа заняла четыре года – нужно было сделать оборудование, которое выдержит нужные давление и температуру, устранить диффузию водорода, который так и норовил «сбежать» сквозь стенки реактора, выбрать подходящие катализаторы. В результате изысканий Боша и под его непосредственным руководством к 1913 году лабораторная технология получила промышленное воплощение в виде установок, производящих конечный продукт тысячами тонн.

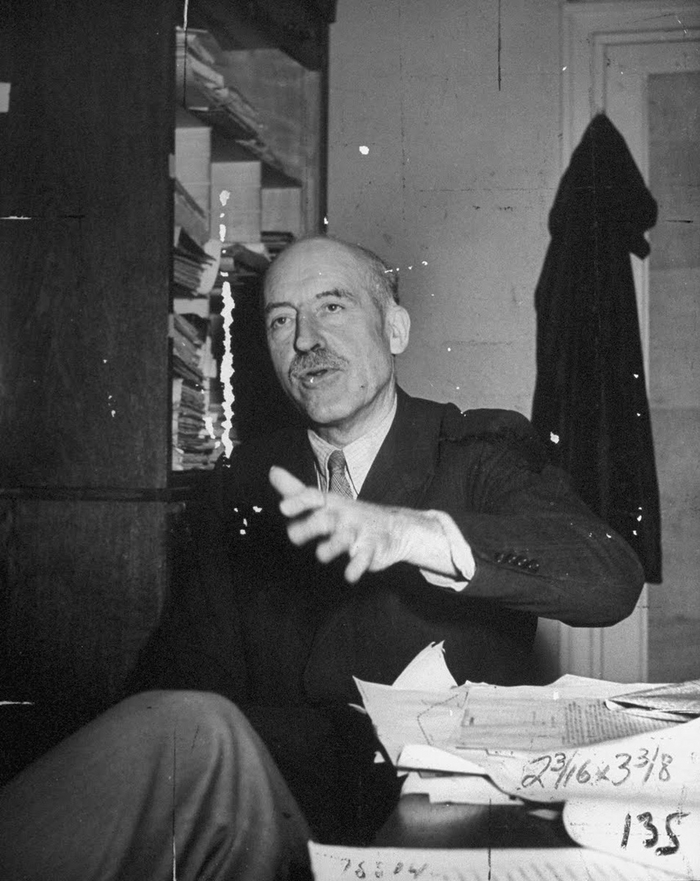

Бош и Габер

Важной особенностью немецких химических компаний являлось то, что их основатели и управляющие либо сами были известными химиками, либо привлекали в качестве управленцев людей с химическим образованием, которые в деталях понимали, чем занимается подчиненное им предприятие. Западные историки экономики зачастую отмечают, что немецкие химические предприятия были первыми образцами «профессионального управления компаниями». Один из безусловных лидеров немецкой химической промышленности – «Байер» – первым запустил проект «завода нового типа», созданного Карлом Дуйсбергом. Он выбрал для строительства завода маленькую рыбацкую деревушку Леверкузен-на-Рейне. Со свойственной ему педантичностью сначала он написал целый трактат о том, каким должен быть новый завод. Этот трактат, написанный в 1895 году, до сих пор является образцом для немецких предпринимателей. Основное значение Дуйсберг придавал человеку, то есть рабочим и служащим. Работники должны сознавать, что это их завод, где они будут трудиться всю жизнь. Прежде всего необходимо обеспечить химиков прекрасно оснащенной лабораторией, что поможет им объединить свои усилия. Он отказался от принятого порядка, когда каждый химик работал в отдельной маленькой лаборатории, и предложил для них общее помещение, где их будут разделять только лабораторные столы. Его идея состояла в том, что если каждый химик концерна будет заниматься своим конкретным заданием в общем помещении, то вскоре появится живой интерес к работе коллег. Неизбежно возникнут научные дискуссии, которые будут взаимно обогащать друг друга полезными предложениями.

Но он не забывал и о многих социальных аспектах, казавшихся революционными в то время: удобных и уютных домах для рабочих, построенных в специальном поселке, созданном при заводе. Подобно другим умным немецким промышленникам, он выстроил себе дом на этой же территории, чтобы рабочие, служащие и научные сотрудники понимали, что он действительно считает себя членом рабочего коллектива, а не «недоступным руководителем». Рассуждая о конкурентных преимуществах немецких химических предприятий, Дуйсберг постоянно подчеркивал высокую квалификацию и производительность немецкого рабочего, считая это одним из основных секретов успеха немецкой промышленности в целом.

Продукты немецких компаний разрабатывались в соответствии с насущными запросами рынка, одним из самых хороших примеров является целенаправленно найденное немецким химиком Паулем Эрлихом лекарство от сифилиса – сальварсан. Ситуация с мировым распространением этого заболевания обеспечивала запатентованному немецкому лекарству гарантированный сбыт. Еще один классический пример: в 1880 году компания BASF открыла специальную, отдельную лабораторию для получения искусственного красителя «индиго» - эта краска была наиболее востребованной и самой дорогой на рынке красителей. 17 (!) лет непрерывных изыскательских работ, проводимых с присущим немцам упорством в достижении результата дали свой результат – в 1897 году немцы наконец получили технологию изготовления искусственного «индиго», стоимость которого оказалась в десятки раз ниже цены натурального красителя. Обладая этим ноу-хау, немцы немедленно заняли огромный сектор рынка, вытеснив оттуда английских продавцов естественного продукта.

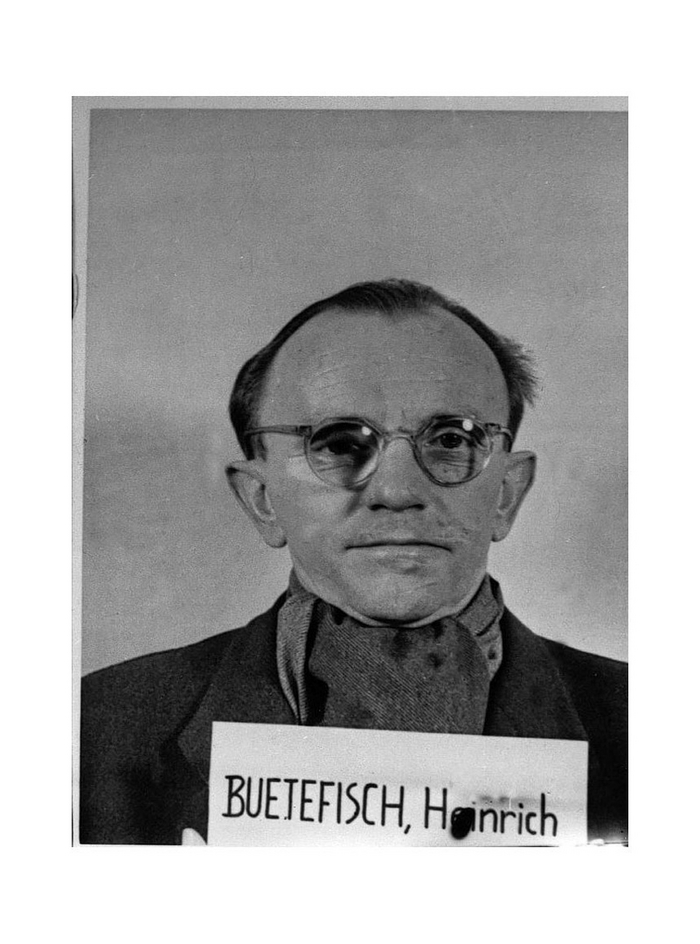

Карл Дуйсберг

Еще один важный фактор, предопределивший коммерческий успех немецкой химической промышленности, крылся в тщательной юридической защите прав на разрабатываемые технологии и процессы. Фиксируя свои права патентами, немецкие химики перекрывали своим возможным конкурентам путь к созданию аналогичного производства, не контролируемого германскими компаниями. Встречая на своем пути таможенные барьеры, немцы смело открывали промышленные производства на территории сопредельных стран, вкладывая в них серьезные средства. Так, например, когда в 1907 году Великобритания ввела собственные патентные права, распространяющиеся на территорию Британских островов, две ведущие немецкие компаний «Байер» и «БАСФ» немедленно приобрели там участки земли для строительства своих фабрик. Карл Дуйсберг, глава Байер, впоследствии писал: «Мы изучили условия и с удивлением узнали, что стоимость угля в Англии ниже, зарплаты рабочих и налоги меньше, чем в Германии, единственное что было дороже – это фрахт, но это было совершенно неважно». Немецкие химические компании проводили крайне агрессивную коммерческую политику и стремились давить возможную конкуренцию под корень. Тот же самый Дуйсберг, выступая в Лондоне перед представителями текстильной промышленности – главными покупателями красителей, прямо говорил о том, что рынок красителей уже распределен между крупными немецкими компаниями, и ни одна новая фирма, отважившаяся выйти на этот рынок, даже использовав немецкие патенты, уже не сможет на равных конкурировать с развитыми корпорациями. И, в принципе, до начала Первой мировой войны эта ситуация сохранялась. Единственной страной в Европе, игнорировавшей немецкое патентное право, была Швейцария, чьи красители даже попадали на внутренний немецкий рынок, однако размеры швейцарских компаний не позволяли им конкурировать с немецкими фирмами на равных.

При этом, довольно интересно то, что процесс картелизации в немецкой химической промышленности оказался довольно слабо развит к началу Первой мировой войны. И это при том, что одним из наиболее известных немецких идеологов картелей был уже упоминаемый ранее генеральный директор компании «Байер» (и впоследствии глава Наблюдательного совета ИГ «Фарбен») Карл Дуйсберг. Посетив в начале 20 века США, он был очень впечатлен результатами и достижениями трастовых американских компаний и всячески проповедовал идеи объединения и укрупнения промышленных фирм. Однако ряд особенностей, присущих немецким химическим компаниям, затруднял процессы их картелизации. Проблема заключалась в том, что каждая химическая фирма представляла собой фактически вертикально интегрированную компанию, самостоятельно занимавшуюся всеми стадиями производственного и коммерческого процесса, от добычи сырья, до продажи конечного продукта потребителю. При этом дела у компаний шли более чем хорошо, в силу специфики своей деятельности они мало зависели от внешних источников сырья и практически не испытывали негерманской конкуренции. Поэтому, после достижения уровня самодостаточности, немецкие химические компании договаривались о создании пула прибыли или Interessen-Gemeinschaft (сокр. IG, букв. «Сообщество интересов»), вместо слияния в единую компанию. Так, в октябре 1904 года было образовано малое Interessen-Gemeinschaft между Bayer, BASF и Agfa. Прибыли трех фирм были объединены: BASF и Bayer получали 43 процента, а Agfa - 14 процентов всей прибыли. При этом, юридически фирмы были обособлены друг от друга, а продуктовые линейки компаний во многом пересекались. Поскольку условия соглашения предусматривали возможность выхода любого участника из картеля, никаких мер по рационализации и специализации производств не предпринималось, ни одна компания не в таких обстоятельствах хотела терять коммерчески выгодные продукты. В 1905 году аналогичное партнерство оформили Hoechst (Хехст), Cassella, Kalle AG.

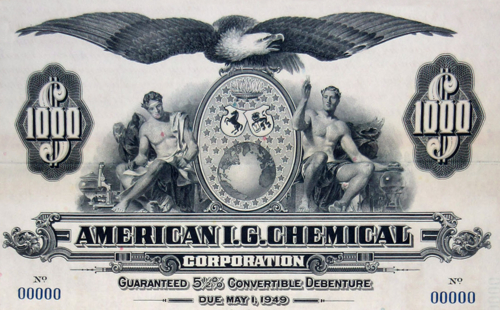

В 1916 году шесть крупнейших немецких химических производителей объединились в рамках общего картельного соглашения ИГ. Впоследствии, в 1916 и 1917 к картелю примкнули еще две химические компании, до того не входившие в картельные объединения. Причиной объединения стали откровенно печальные перспективы развития немецкого химического бизнеса после окончания войны (ну должна же она когда-нибудь закончиться?). Проблема немецкой химической промышленности заключалась в том, что страны-противники Германии (а по совместительству главные рынки сбыта продукции немецкой химии), во время войны похерили немецкое патентное право и начали развивать у себя свое собственное химическое производство по немецким рецептам. Зная о росте конкурирующих производств за рубежом, немцы понимали, что после войны немецкие красители, скорее всего, не смогут вернуть себе выдающееся положение в мире, которое они занимали до войны, поэтому стремились до минимума свести хотя бы внутреннюю конкуренцию. Однако этот новый картель все также был рыхлым аморфным образованием, построенном на принципах аналогичных довоенным объединениям. Несмотря на заявленный 50-летний период партнерства, соглашение позволяло любому участнику выйти из него в любой момент. Это вызывало неуверенность в планировании и делало невозможным принятие общих мер по рационализации производства. Соглашение установило общие принципы для входящих в картель компаний, но при этом каждая сохранила собственное производственное предприятие, менеджмент и сбытовую организацию. Как и предыдущие картели, эта «Interessen-Gemeinschaft» была в первую очередь средством распределения долей в общей прибыли, не более того.

Продолжение ИГ Фарбен. Часть II. От кошмара Версаля до крупнейшей корпорации Европы

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.