Косплеил ли Иисус богиню Иштар? Основы православной культуры, о которых не расскажут в школе3

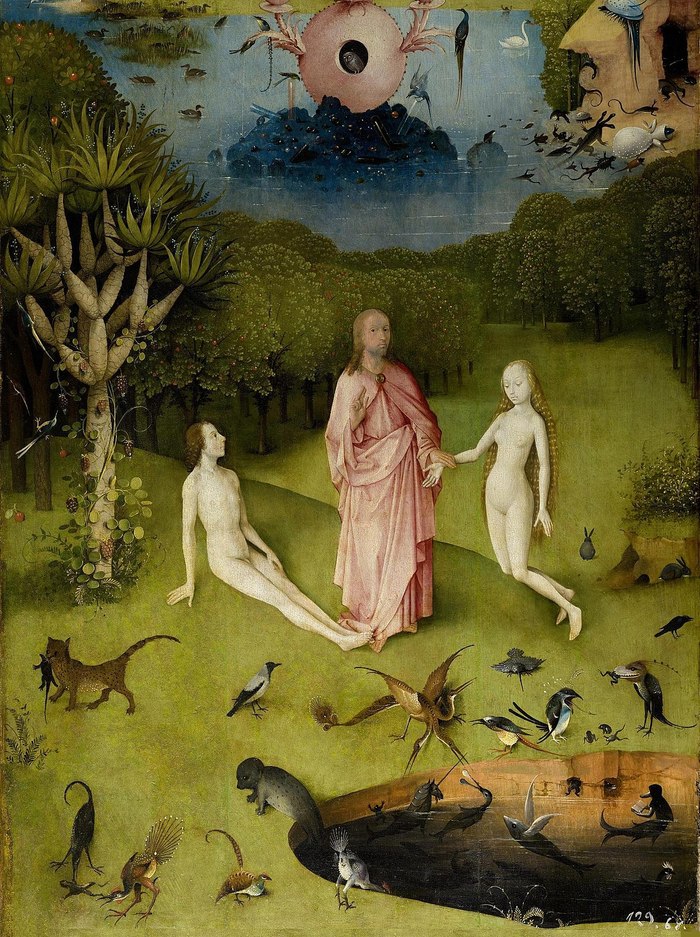

Существовал ли Иисус Христос? Обычно этот вопрос предполагает два возможных ответа — «да» или «нет». Но возможно, это ложная дилемма. Попробуйте ответить на вопрос, существовали ли король Артур, граф Дракула, барон Мюнхгаузен и даже Санта-Клаус? Ведь изначально все они были реальными живыми людьми и историческими личностями. Но все они были поглощены своими легендарными образами. Даже такие божества как Зевс или Осирис, возможно, имели реальные и мифологические прототипы — и, возможно, не один.

А кем были прототипы Иисуса Христа, образ которого стал центральным в жизни миллиардов христиан?

Пост традиционно длинный и может вызывать боль. Извините

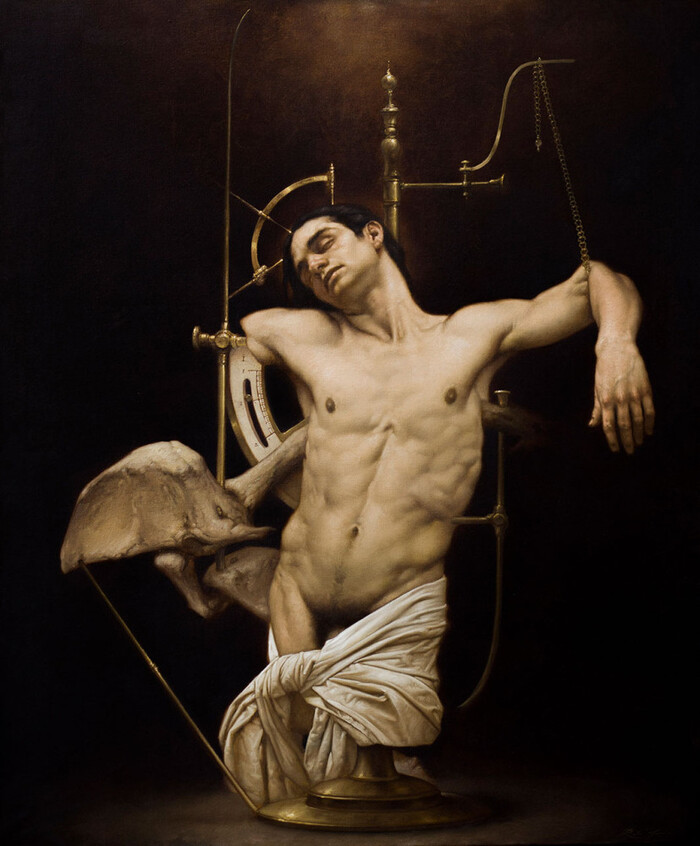

Одержимость. Роберто Ферри

1. Собственно о чём пост

Вековые противостояния светских религиоведов с христианскими богословами порой не уступают по закрученности сюжета и накалу страстей лору Assassin's Creed или приключенческим повествованиям Дэна Брауна.

Ещё в XIX веке британские учёные заметили, что история о воскрешении бога из мёртвых была баяном задолго до рождения Иисуса Христа. Это представление вновь обрело популярность в массовой культуре после выхода конспирологического фильма "Zeitgeist". Его первая, антирелигиозная часть, вероятнее всего, была вдохновлена американской исследовательницей и фанатичной апологеткой мифологической школы (утверждающей, что Иисус Христос — никогда не существовавший в реальности, вымышленный мифологический персонаж) — Дороти Мёрдок.

Именно она указана как соавтор "The ZEITGEIST Sourcebook Part 1: The Greatest Story Ever Told", в котором в самых смелых утверждениях делаются ссылки на ранние, спорные и уже в своё время признанные сомнительными идеи египтолога Джарельда Мэсси (1828–1907) — автора книг "The Natural Genesis" (1883) и "Ancient Egypt: The Light of the World" (1907). В итоге всё закончилось тем, что первой части "Zeitgeist" накидали в панамку не только уязвлённые христиане, но и каждый, кто считал себя критически мыслящим борцом с конспирологией и не готов был поддаться дешёвым манипуляциям.

Но мы-то с вами на Пикабу копнём поглубже — туда, куда не осмеливаются совать нос даже самые отчаянные борцы с мировым закулисьем. Прошерстим, что там пытаются скрыть от нас в пыльных архивах Ватикана, Лувра и археологических музеях Стамбула?

Папа Франциск, холст, масло, 2014. Роберто Ферри

2. Мотив умирающих и воскресающих богов

Джарельд Мэсси в научных кругах никогда не был признанным исследователем и получил репутацию эдакого фантазера. Другое дело, "Золотая ветвь" уважаемого британского антрополога Фрейзера. В своей книге 1890 года Джеймс Джордж Фрейзер (1854-1941) выдвинул идею, что в основе многих древних религий лежит архетип умирающего и воскресающего бога, символизирующего умирающую природу и её ежегодное возрождение. Эти божества — воплощения плодородия, растительности и солнечного цикла. Они умирают, а затем возвращаются к жизни, отражая вечное возвращение весны после зимы. Фрейзер приводит в пример египетского Осириса, месопотамского Таммуза, фригийского Аттиса, греческих Адониса, Персефону, Деметру, скандинавских Одина и Бальдр и даже Диониса.

При этом, в отличие от Мэсси, не желая провоцировать религиозную публику того времени, Фрейзер исключил обсуждения христианства из позднего сокращенного издания “Золотой ветви” 1922 года. При этом одна из глав книги называлась “Воплощенные боги в образе людей”, а другие "Принесение в жертву сына правителя", "Поедание бога" (отсылка к обряду евхаристии, если кто не понял), "Люди-козлы отпущения в классической античности". Это было настолько толсто, что даже тонко. Как бы сам Фрейзер не осторожничал, все всё понимали. Казалось бы, вот он триумф атеизма. Но не так всё просто…

Дионис. Роберто Ферри

3. Смерть концепции умирающих и воскресающих богов

Концепция оказалась не столь безупречной, как того хотели разоблачители религий. Сегодня многие учёные считают идею «умирающих и воскресающих богов» слишком упрощённой. Один из наиболее авторитетных американских историков религии — Джонатан З. Смит — показал, что большинство богов, которых Фрейзер считал воскресшими, на самом деле не воскресают в полном смысле слова.

Например, Таммуз, Адонис и Аттис — умирают, но не возвращаются к жизни как Иисус. Осирис — да, оживает, но не на земле, а остаётся повелителем мёртвых в загробном мире. Один приносит себя в жертву, но не умирает окончательно. Смит предложил разделять богов, которые действительно умирают, и тех, кто просто исчезает или уходит.

Христианское воскресение Иисуса снова казалось уникальным: он умирает, побеждает смерть и возвращается к живым, чего не делает никто из «праобразов» у Фрейзера. Хотя, как по мне, Иисус тоже ненадолго задержался в мире живых, но кто я такой по сравнению с Дж. З. Смитом? Его работа "Drudgery Divine" (1990) забила гвоздь в крышку гроба концепции воскресающих богов и закрепила отказ от этой категории в научном сообществе.

Википедия ультимативно пишет:

Концепция отвергнута большинством современных исследователей, поскольку мифологии известны лишь „умирающие, но не воскресающие божества“, либо „исчезающие на время, но не умирающие“.

Казалось бы, и тут критики религии потерпели тотальное фиаско. Поверим Википедии — или продолжим наше расследование? Подержите мой кубок с вином и лопату, я одену шляпу Индианы Джонс, потому что сейчас мы...

Лимб. Роберто Ферри

4. Спустимся в ад

Кроме самого сюжета смерти и воскресения, есть ещё один интересный мотив — нисхождение во ад. Согласно христианскому догмату, между смертью и воскресением Христос спустился в подземный мир, чтобы освободить души праведников. Этот догмат сформировался только во II–IV веках и не описан напрямую в канонических Евангелиях. Но это догмат и считается фундаментальной истиной, обязательной для всех верующих.

Сам по себе мотив спуска божества или героя в подземный мир (или катабазис, если по-умному) был широко распространён задолго до христианства. Это ещё более очевидная отсылка, чем умирающие и воскресающие боги. В греческой мифологии Орфей спускается за Эвридикой, Геракл — за Цербером (это вам не праведников освобождать), Одиссей и Эней — за ценными сведениями.

Некоторые исследователи видят в христианском догмате влияние этих более ранних мифов. Например, Деннис Р. Макдональд в книге "The Homeric Epics and the Gospel of Mark" (2000) утверждает, что авторы Евангелий сознательно моделировали образ Иисуса на героях греческих эпосов. Он сравнивает спуск Христа с катабазисом Одиссея. Хотя Макдональд признанный специалист, его гипотеза о прямом литературном заимствовании звучит слишком радикально даже для нас.

Раб теней. Роберто Ферри

Более похожую на правду позицию занимает Йорг Рюпке, один из ведущих экспертов по римской религии. В книге "Pantheon: A New History of Roman Religion" (2018) он пишет, что идея нисхождения к мёртвым была уже глубоко встроена в коллективное воображение. Христианство, по его мнению, адаптировало и переосмыслило эту знакомую языческую структуру.

Мотив оказался настолько сильным, что влияние античных мифов признают даже видные христианские авторы: католики (Ханс Кюнг, Рэймонд Э. Браун), протестанты (Джон Доминик Кроссан) и даже православные, вроде Дэвид Бентли Харт (не смущайтесь имени — как только увидите его бороду, все сомнения в его православии исчезнут: типичный батюшка из Мэриленда).

Но кроме названных богов и героев, был ещё один персонаж, кто спускался в ад. И даже умирал и воскресал...

Крестный путь XIII. Роберто Ферри

5. Оплакивание Иштар своего мужа Таммуза

Представления Фрейзера о месопотамском боге Таммузе как об «умирающем и возрождающемся боге» были основаны на сокращённой аккадской версии мифа «Сошествие Инанны в подземный мир». Историкам того времени, не имея полного контекста, казалось логичным, что Таммуз в конце воскресает.

Однако позднее был обнаружен полный шумерский текст — «Сошествие Инанны в подземный мир» и другие связанные с ним повествования. Процесс их перевода и понимания занял весь XX век и продолжается до сих пор. Уже на ранних этапах стало ясно: вместо воскрешения Таммуза, как предполагалось ранее, текст фактически завершался его смертью или принятием доли в подземном мире. Это был большой камень в огород Фрейзера. Таммуз действительно оказался не столь интересным персонажем, как его жена...

Если вы не специалист по месопотамской мифологии, у вас, возможно, возникнет вопрос: почему истории о Таммузе называются именем какого-то Инанны?

Краткая справка: Инанна (в акадской версии — Иштар) — жена Таммуза (в шумерской форме — Думузи). И она была очень расстроена его смертью.

Не могу с вами не поделиться цитатами древних мудростей:

Моя вульва — рог,

Небесная лодка,

Полна рвения, как молодая луна.

Моя необработанная земля лежит под паром.

Что до меня, Инанны,

Кто будет пахать мою вульву?

Кто вспашет моё высокое поле?

Кто вспашет мою влажную землю?

Inanna, Queen of Heaven and Earth: Her Stories and Hymns from Sumer (1983)

В Евангелиях, конечно, у героев таких проблем с вульвой не встречается. Но фраза «Моя вульва полна рвения» вполне достойна фонда золотых цитат древней литературы.

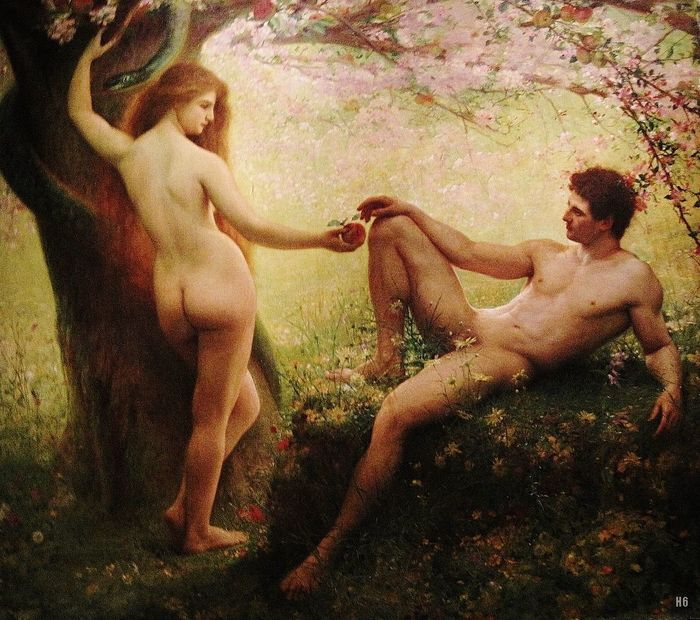

Тем не менее, образ оплакивания женщиной умершего мужчины в контексте сезонной смерти и возрождения природы — ключевой мотив в религиозной символике. Образ Марии Магдалины, оплакивающей Иисуса, один из самых ярких в христианской традиции, и он нашёл множество отражений в искусстве.

Но всё таки, когда я писал в начале поста, что мы будем копать там, куда не смеют совать нос борцы с мировым правительством, я имел ввиду не вульву богини Иштар.

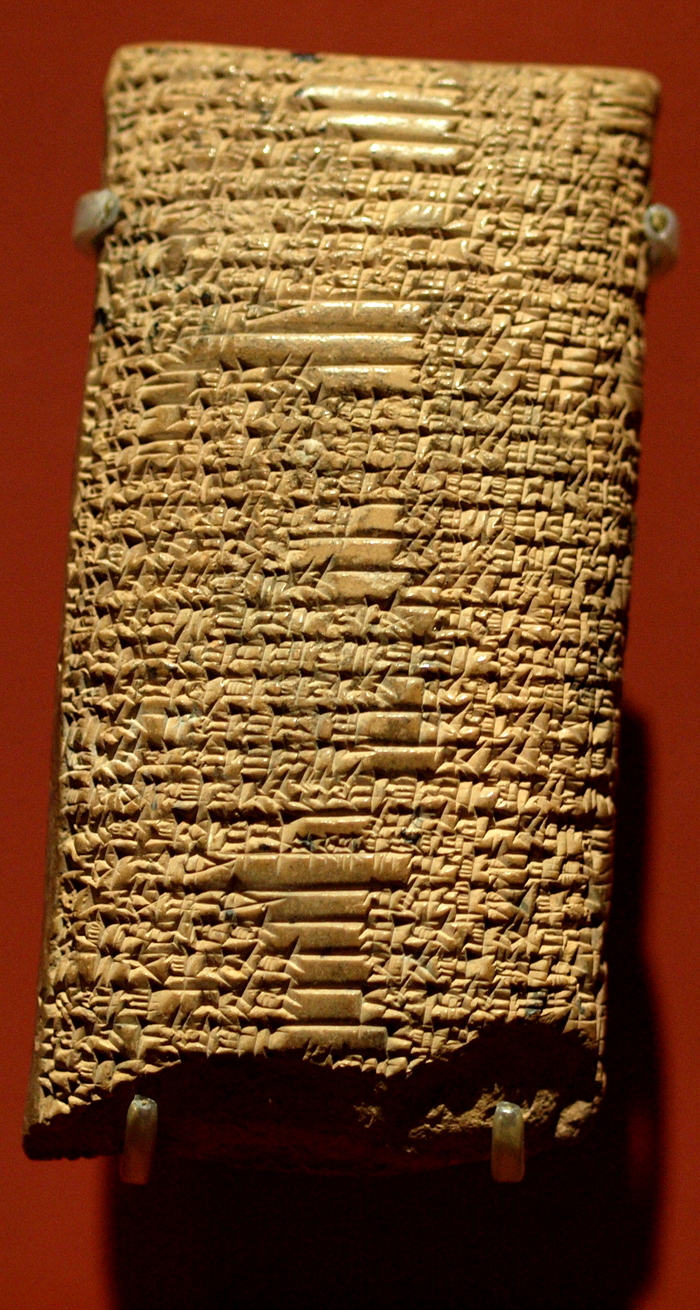

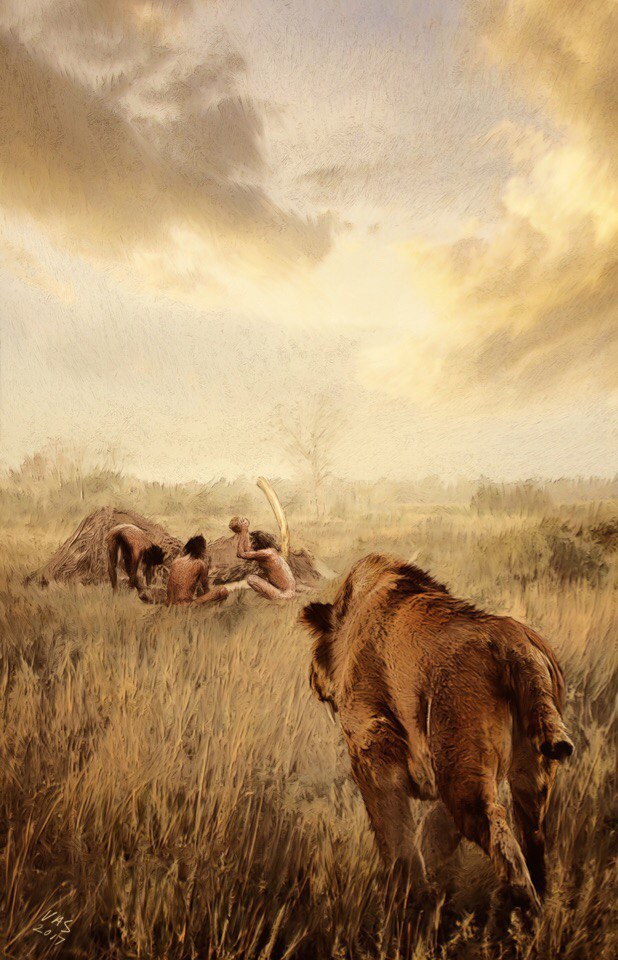

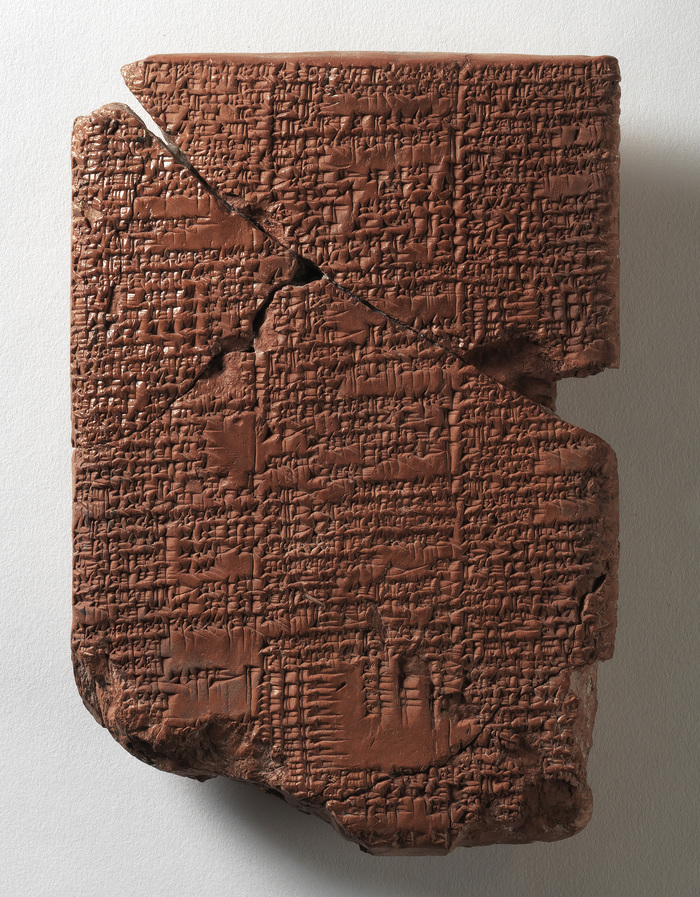

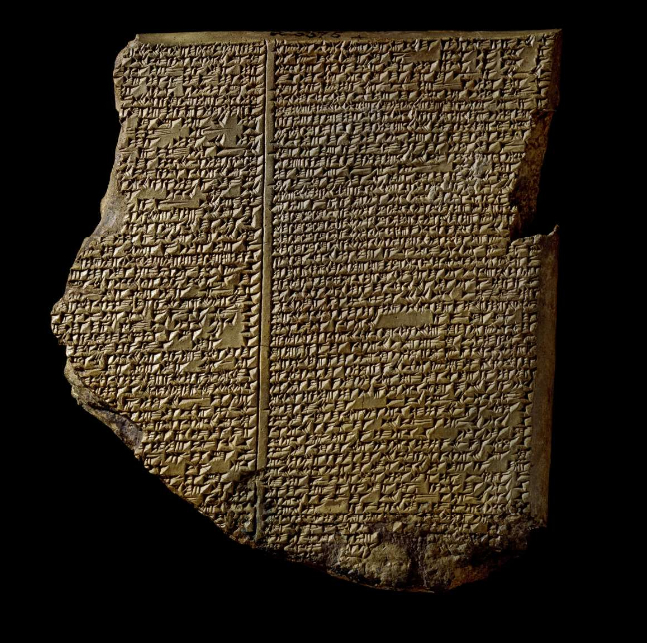

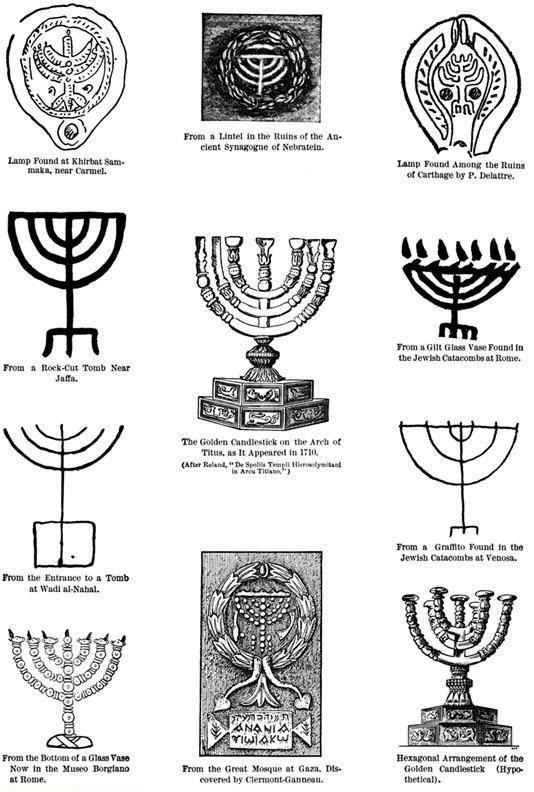

Клинописная табличка, повествующая миф о плаче по поводу смерти Думузида. Периода аморритов, около 2000-1600 гг. до н.э. Музей терракоты Лувра AO 3023.

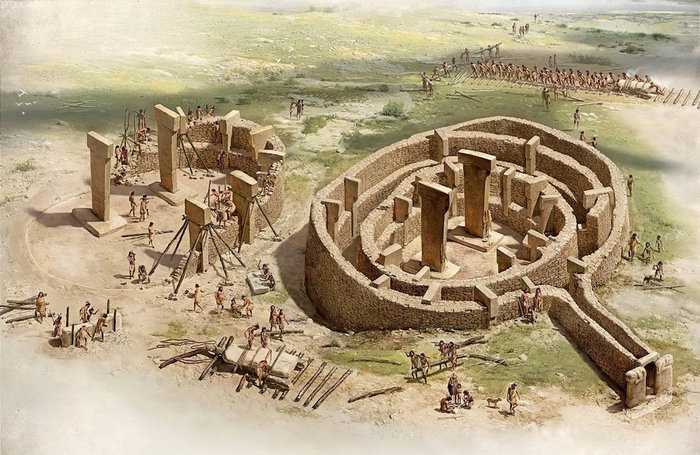

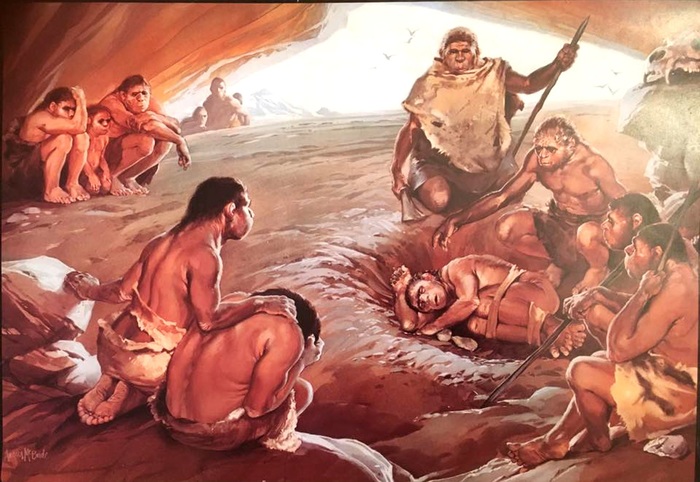

6. Ещё одна богиня отправляется в ад

Инанна решает спуститься в подземный мир, чтобы утвердить свою власть и над смертью. Перед входом она оставляет указания своей служанке Ниншубур: если Инанна не вернётся, та должна обратиться за помощью к богам. На каждом из семи врат подземного мира с неё снимают по одному предмету царской власти, и в итоге она предстает обнажённой и бессильной перед своей сестрой Эрешкигаль, владычицей мёртвых. Эрешкигаль убивает Инанну и подвешивает её труп на крюк, но боги (через Энки) создают двух существ, которые уговаривают Эрешкигаль отпустить её. Инанна возвращается к жизни, но по закону подземного мира должна найти себе замену — и в итоге выбирает своего беспечного мужа Думузи, которого демоны уводят в преисподнюю.

семь судей, вынесли своё решение против неё. Они посмотрели на неё — это был взгляд смерти...

Больная женщина превратилась в труп. А труп повесили на крюк.

По прошествии трех дней и трех ночей её служанка Ниншубур...

не забыла её приказов...

Она оплакивала её в её разрушенных (домах)...

Она обошла дома богов для неё. Она разрывала ей глаза для неё, она разрывала ей нос. Наедине она разрывала ей задницу. Как нищая, она оделась в одну одежду и совсем одна ступила в Э-кур, дом Энлиля.

Что в этой истории удивительного? Ну кроме того, что задницу разрывали почему-то наедине (в последнем французском переводе Паскаля Аттингера — "промежность в месте, о котором никто не говорит"). Вроде в Новом завете никто никому не разрывал задницу.

Во-первых, здесь божество и умирает и воскресает — прямым текстом многократно используется слово «труп». Это именно тот набор, которого так не хватало концепции умирающих и воскресающих богов в её классическом виде. Но это оказалось мелочью. Как говорится, искали медь, а нашли золото. В этом тексте совпадает не просто общий мотив, как у многих мифов древности, а конкретные детали, удивительно близкие к евангельскому сюжету.

Инанна желает установить власть над смертью. Христос — тоже (1 Кор 15:25–26).

Инанну судят и казнят, это не случайная смерть. Как и Иисуса. (Матф. 27:11–26)

Её подвешивают на крюке — конечно, это не крест (Матф. 27:40), но достаточно близко, особенно с учётом других совпадений.

В обоих текстах героев раздевают перед казнью (Матф. 27:28). Лишают или насмехаются над их царским статусом.

Но и это ещё не всё. Помните, сколько Иисус был мертв? Три дня и три ночи (Матф. 12:40, 1 Кор. 15:4). Надо ли говорить, сколько была мертва Инанна?

А чем заканчиваются обе истории? Конечно же мотивом жертвы – кто-то должен умереть ради жизней других (Еф. 5:2).Могли ли евангелисты знать этот миф? Да, могли.

Культы Таммуза упоминаются в самой Библии (Иез. 8:14). Присутствие культов Таммуза и Иштар на Ближнем Востоке засвидетельствовано ещё через столетия после утверждения христианства. Джоан Э. Тейлор в своей книге "Christians and the Holy Places: The Myth of Jewish-Christian Origins" приводит любопытную цитату из письма (Письмо №58 (Ep. LVIII)) Отца Церкви Иеронима, датированного 395 годом н.э.:

«Вифлеем... принадлежащий теперь нам... был осенён рощей Таммуза, то есть Адониса, и в пещере, где некогда плакал младенец Христос, оплакивался возлюбленный Венеры»

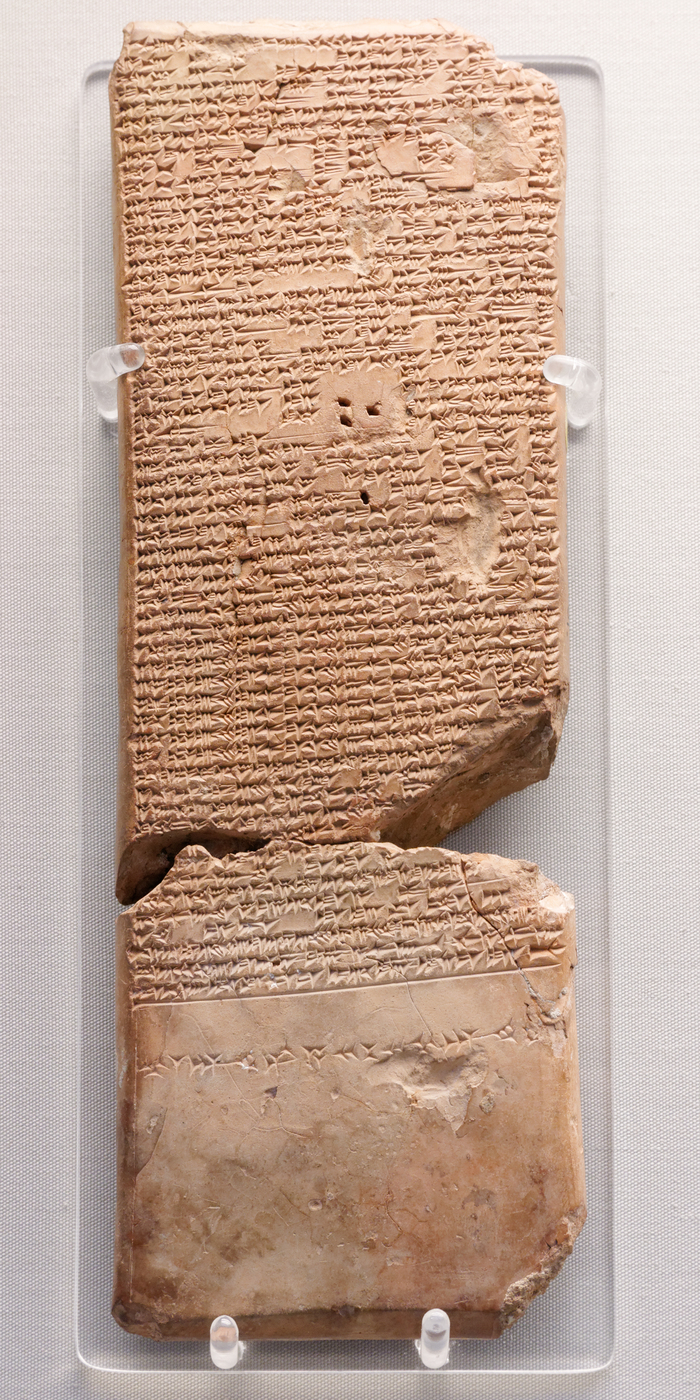

Клинописная табличка с легендой о сошествии Иштар в подземный мир из библиотеки царя Ашшурбанипала (правил в 669-631 гг. до н. э.). Британский музей, Департамент Ближнего Востока, комната 55, ME K.162. Раскопана сэром Остином Генри Лейардом в Ниневее.

7. Воскрешение теории умирающих и воскресающих богов

В 2010-х годах Паола Корренте (красивая испанка, кому надо, есть видео с ней) провела обширное исследование статуса категории умирающих и воскресающих богов. Хотя она согласна с тем, что многие конкретные примеры, использованные Фрейзером, были ошибочными или чрезмерно обобщёнными, Корренте утверждает, что сама категория в целом остаётся обоснованной, пусть и требует пересмотра критериев.

Фрейзер просто не имел доступа к ряду важных мифологических текстов, ставших известными значительно позже. В своих работах Корренте акцентирует внимание на ближневосточных и месопотамских божествах — включая Инанну, Ваала и Диониса, — которые, по её мнению, дают нужные примеры смерти и возвращения к жизни.

нет способа отрицать смерть или воскрешение богов, если вы читаете угаритский текст о Ваале или шумерские и аккадские тексты об Инанне. Дионис находится в том же самом месте, хотя случай с Дионисом более сложный. Я думаю, что категория работает. Мы просто... нам нужно реорганизовать ее.

Как видим, концепция воскресающих и умирающих богов сама показала нам пример смерти и воскрешения.

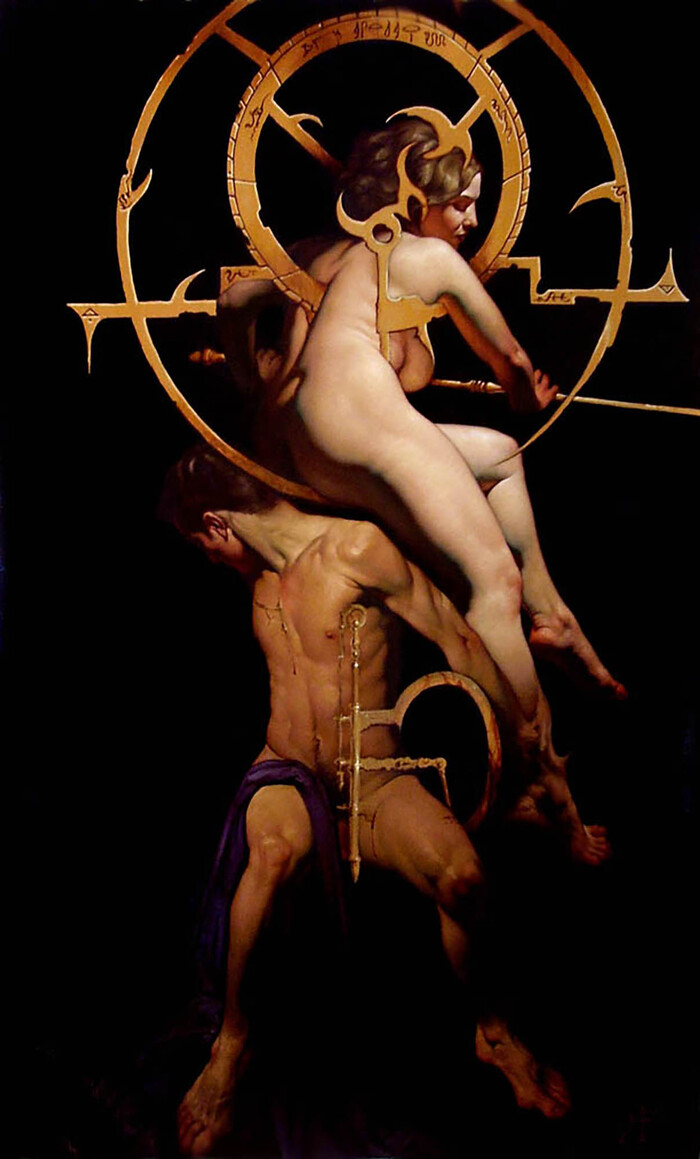

Иштар. Роберто Ферри

Заключение

Косплеил ли Христос богиню Иштар? Если серьёзно, то правильный вопрос будет звучать так: являлся ли миф об Иштар основой для христианских догматов?

В такой формулировке это маловероятно. Никто не сидел и не думал: «Как бы переписать миф об Иштар и надурить людей, чтобы заработать денег?»

Но очень похоже, что миф об Иштар был частью архетипического сознания евангелистов и влиял на мифологическое оформление учения ранних христиан. Первые христиане жили в отсутствие интернета и телевидения. Евангелия писались в лучшем случае через десятилетия после смерти Христа — людьми, которые, скорее всего, даже не видели Его лично (спойлер к следующему посту - How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee).

Если мы принимаем, что в более позднюю эпоху образы христианских святых сливались с местными божествами в рамках практически неизбежного религиозного синкретизма, то едва ли сознание авторов Нового Завета отличалось мировоззренческой стерильностью.

Если пост понравится, то в следующий раз расскажу, кем и как создавался самый успешный религиозный проект в истории, как отступник и враг Христа делали из малоизвестного проповедника нового бога империи. А ещё будет про героин и проституцию в Месопотамии и Мезоамерике, а также о том, что общего между луной, менструальной кровью, циферблатом ваших часов и учениками Христа. В общем тут не только про религию, иногда бывает даже весело.

Мои прошлые посты по теме

2) Пост про пророчество о городе Тире. Спойлер: Тир должен был быть уничтожен. По словам верующих пророчество сбылось с невероятной точностью. Но город стоит. Как так вышло?