Космическая движуха

Перенаправление внимания NASA: почему программа Gateway должна быть отменена

автор : Джеральд Блэк

Понедельник, 10 февраля 2025 г.

Первоисточник

Gateway, небольшая космическая станция, предназначенная для выхода на окололунную орбиту, является неотъемлемой частью программы НАСА Artemis по возвращению астронавтов на поверхность Луны и созданию постоянного присутствия на Луне. Однако становится всё более очевидным, что «Ворота» — это неэффективное использование наших ограниченных ресурсов для освоения космоса. В этой статье рассматриваются причины, по которым программу Gateway следует отменить, а финансирование Gateway перенаправить на программу Artemis и высадку первых людей на Марс.

Нам нужно развивать программы по освоению дальнего космоса, которые будут вдохновлять общественность и следующее поколение учёных и инженеров, а также принесут наибольшую научную пользу.

Gateway — это ненужная и дорогостоящая затея, которую следует незамедлительно отправить на свалку истории.

Программа НАСА Artemis на годы отстает от графика, ее затраты вышли из-под контроля, а архитектура слишком сложна. Решение проблемы заключается в устранении дорогостоящих частей архитектуры Artemis, которые являются ненужными, а именно Системы космического запуска (SLS), космического корабля Orion и Gateway. В моей недавней статье описано, как программы SLS и Orion могут быть свернуты и заменены архитектурой, основанной исключительно на Starship. В этой статье содержится призыв к немедленному прекращению программы Gateway.

Нам нужно реализовывать программы по освоению дальнего космоса, которые будут вдохновлять общественность и следующее поколение учёных и инженеров, а также принесут наибольшую научную пользу. Программа Artemis, целью которой является возвращение астронавтов на поверхность Луны и создание постоянного присутствия на Луне, хорошо подходит для этого. Как и новая инициатива по высадке первых людей на Марс, о которой президент Трамп объявил в своей второй инаугурационной речи. Но Gateway — нет. Gateway — это ненужная и дорогостоящая затея, которую следует незамедлительно отправить на свалку истории.

Учитывая текущую финансовую ситуацию, ожидать существенного увеличения бюджета НАСА нереалистично. На самом деле, учитывая продолжающееся сокращение расходов, он, скорее всего, уменьшится. Поэтому для достижения наших амбициозных целей мы должны уделять приоритетное внимание программе Artemis и программе по высадке первых людей на Марс. Эти инициативы потребуют значительного финансирования, и будет непросто найти баланс между ними и другими обязанностями НАСА, такими как научные миссии и аэронавтика. Однако, отказавшись от программ SLS, Orion и Gateway и перераспределив их средства, мы можем гарантировать, что наше внимание и ресурсы будут направлены туда, где они больше всего нужны.

Первые два модуля Gateway планируется запустить вместе на низкую околоземную орбиту на ракете Falcon Heavy в 2027 году. Затем эти два модуля будут использовать солнечно-электрическую двигательную установку Gateway в длительном полете на лунную орбиту. Другие модули и элементы шлюза будут запущены в более поздние годы.

Стоимость Gateway растёт. Согласно отчёту Управления правительственной отчётности за июль 2024 года, НАСА в настоящее время прогнозирует, что только первые два модуля Gateway обойдутся в 5,3 миллиарда долларов. Однако в этом отчёте говорится, что совокупная масса двух модулей превысила целевую массу, что может повлиять на их способность достичь нужной лунной орбиты. В отчёте также говорится, что Gateway не может поддерживать ориентацию, когда к нему прикреплены крупные транспортные средства, такие как лунный посадочный модуль Starship. Устранение этих проблем, несомненно, ещё больше увеличит стоимость. А логистические миссии по пополнению запасов на Gateway будут постоянно истощать бюджет НАСА.

Некоторые из наших международных партнёров согласились предоставить модули и другие элементы для Gateway. Но другие страны предпочли бы, чтобы их астронавты ходили по Луне, а не просто летали над ней. НАСА было бы лучше, если бы наши международные партнёры разрабатывали лунные базы, энергетические системы, герметичные марсоходы, луноходы для логистических целей и другую необходимую инфраструктуру на поверхности Луны.

Изначально предполагалось, что Gateway нужны для того, чтобы служить перевалочным пунктом для полётов на Луну и на Марс. Но эффективнее просто доставлять астронавтов и грузы непосредственно на Луну и обратно, а не делать крюк до Gateway без видимой причины. Крюк до Gateway вреден, так как требует дополнительного топлива. Чтобы компенсировать это, лунному посадочному модулю Starship потребуется больше рейсов для дозаправки, что увеличит стоимость пилотируемых полётов на Луну. Роберт Зубрин в этой статье, критикующей Gateway, называет их «Луноходом».

Gateway также не пригоден для полетов человека на Марс. Просто более эффективно дозаправляться на околоземной орбите и доставлять экипажи непосредственно на Марс, минуя лунную орбиту. Это маршрут, который SpaceX предложила для полетов на Марс с использованием космического корабля Starship.

Создание постоянного присутствия на Луне и высадка людей на Марсе — это амбициозные цели, которые в конечном итоге принесут огромную пользу людям на Земле.

Но для успешной реализации этих проектов потребуется достаточное финансирование.

Вместо низкой лунной орбиты Gateway использует почти прямолинейную гало-орбиту (NRHO). Эта орбита была выбрана главным образом потому, что маломощная двигательная установка служебного модуля Orion не способна транспортировать Orion на низкую лунную орбиту и обратно. Но у NRHO есть недостатки, в том числе тот факт, что для прерывания полета с поверхности Луны может потребоваться до 3,6 дней, чтобы добраться до безопасного Gateway. Обсуждение недостатков NRHO смотрите в этом выступлении бывшего администратора НАСА Майкла Гриффина.

Gateway предназначен для поддержки экипажа в течение нескольких месяцев или дольше, но с какой целью? Эксперименты в условиях микрогравитации легче проводить на низкой околоземной орбите, а лунные исследования можно проводить гораздо дешевле с помощью роботизированных лунных орбитальных аппаратов. Конечно, экипаж мог бы выполнять более полезную работу, если бы находился на поверхности Луны.

На лунной орбите экипаж подвергся бы пагубному воздействию радиации (вдвое большему, чем на низкой околоземной орбите) и микрогравитации. В этих условиях разумной является частая смена экипажа. Но длительное пребывание экипажа на поверхности Луны - меньшая проблема. Они были бы защищены от радиации средой обитания, покрытой лунным реголитом, а лунная гравитация (16% от земной) может быть менее вредной, чем микрогравитация.

В будущем вполне может оказаться полезным иметь склад топлива на лунной орбите или в точке Лагранжа L1 Земля-Луна. Склад топлива можно было бы использовать для хранения топлива, произведенного на Луне. Но склад топлива не обязательно должен быть объектом с экипажем, таким как Gateway.

Установление постоянного присутствия на Луне и высадка людей на Марс - это высокие цели, которые в конечном итоге принесут неисчислимые выгоды людям на Земле. Но для успеха этих проектов потребуется адекватное финансирование. Мы должны сосредоточить наши усилия на этих целях, а не на расточительных побочных проектах, которые не приносят никакой пользы, кроме создания рабочих мест и набивания карманов подрядчиков.

Джеральд Блэк — инженер-аэрокосмонавт на пенсии, проработавший в аэрокосмической отрасли более 40 лет. На своей первой работе в Bell Aerosystems он тестировал различные ракетные двигатели, в том числе двигатель для ступени подъёма лунного модуля «Аполлон». Позже он 39 лет проработал в GE Aviation.

Пакистанский луноход полетит на китайской АМС «Чанъэ-8» к Южному полюсу Луны

От Эндрю Джонса, 10 февраля 2025 г.

Первоисточник

9 мая 2024 года пакистанский спутник Icube-Q, участвовавший в миссии «Чанъэ-6», сделал снимки Луны и Солнца. Источник: CNSA

ХЕЛЬСИНКИ — Разработанный в Пакистане луноход полетит на китайской АМС «Чанъэ-8» в 2028 году в соответствии с соглашением между соответствующими агентствами.

5 февраля Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Комиссия по исследованию космоса и верхних слоёв атмосферы (Suparco) подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому первый пакистанский луноход полетит на «Чанъэ-8». О принципиальном соглашении было объявлено в конце прошлого года, а официально оно было заключено во время визита президента Пакистана Асифа Али Зардари в Китай на прошлой неделе.

Масса лунохода составит около 35 килограммов, и он будет оснащён научным оборудованием для изучения состава лунного грунта, уровня радиации, свойств плазмы и тестирования новых технологий для устойчивого присутствия человека на Луне. Он также будет оснащён совместным научным оборудованием, разработанным китайскими и европейскими исследователями.

«Это сотрудничество знаменует собой важную веху в космической программе Пакистана, поскольку местный марсоход Suparco станет частью миссии по исследованию поверхности Луны», — говорится в пресс-релизе, опубликованном комиссией, как сообщила газета Express Tribune.

В совместном заявлении Китайской Народной Республики и Исламской Республики Пакистан от 6 февраля отмечается, что «обе стороны выразили удовлетворение существующим уровнем сотрудничества в космосе и договорились продвигать и развивать это важное направление в социально-экономических целях».

Луноход займёт часть из 200 килограммов полезной нагрузки, доступных на «Чанъэ-8» для международного сотрудничества в рамках объявления о возможностях в 2023 году.

Чанъэ-8

Миссии «Чанъэ-8» и «Чанъэ-7», которые будут запущены в следующем году на южный полюс Луны, станут предшественниками строительства ILRS, которое начнётся в 2030-х годах.

В состав миссии «Чанъэ-8» войдут китайский луноход, а также пакистанский луноход, два микролунохода и робот. Последний может быть предназначен для выполнения задач по тестированию использования ресурсов на месте в рамках планов по созданию Международной лунной исследовательской станции (ILRS) под руководством Китая.

Регионы вокруг Беты Лейбница, кратера Амундсена, кратера Кабеус и хребта Шеклтона-де Герлаха на южном полюсе Луны указаны в качестве предварительных мест посадки для «Чанъэ-8».

Посадочный модуль миссии будет нести 10 научных приборов. К ним относятся посадочные и топографические камеры, сейсмометр, радиометр для изучения Земли с Луны и мультиспектральный фотоаппарат, телескоп для изучения мягкого рентгеновского излучения и другие приборы, а также экосистема и инструменты ISRU.

Пакистан и ILRS

Это не первое сотрудничество Китая и Пакистана в области освоения Луны. В прошлом году в рамках миссии «Чанъэ-6» по возвращению образцов с обратной стороны Луны был запущен кубсат Icube-Q, разработанный совместно Пакистаном и Шанхайским университетом Цзяо Тун в Китае. В рамках более широкого сотрудничества в прошлом месяце Китай запустил пакистанский спутник дистанционного зондирования PRSC-EO1.

Пакистан также является участником ILRS, тем самым прокладывая путь для лунохода, который полетит на «Чанъэ-8». Другие участники ILRS, такие как Турция, участвуют в совместной разработке пары 5-килограммовых марсоходов для той же миссии. Примечательно, что это будет сотрудничество между университетом в Турции, Чжэцзянским университетом и STAR.VISION, первым коммерческим предприятием, принятым для участия в китайской лунной миссии.

Таиланд, ещё один партнёр ILRS, отправит на борту миссии «Чанъэ-7» в 2026 году собственный аппарат для глобального мониторинга космической погоды.

Россия, Венесуэла, Беларусь, Пакистан, Азербайджан, Южная Африка, Египет, Никарагуа, Таиланд, Сербия, Казахстан и Сенегал подписали соглашения и меморандумы о взаимопонимании в отношении ILRS в качестве участников на национальном уровне, а Турция, как сообщается, подала заявку и активно участвует в программе.

Ряд субнациональных организаций, в том числе компаний, ассоциаций и университетов, также присоединились к ILRS. Среди них группы и фирмы из Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы, Индонезии, Кении, Эфиопии, Кыргызстана, Хорватии, Шри-Ланки, Гавайев и Омана.

НАСА и General Atomics проводят испытания ядерного топлива для будущих миссий на Луну и Марс

Автор : Джулиан Доссетт

Первоисточник

Ракеты, приводимые в движение ядерными реакторами, могли бы сократить время, необходимое для полёта на Марс.

Рендеринг гипотетического космического корабля с ядерной тепловой силовой установкой. (Изображение предоставлено General Atomics)

Когда-нибудь первые люди, отправившиеся на Марс, смогут добраться до места назначения на ракете, приводимой в движение ядерным реактором. Но прежде чем это произойдёт, технологиям ядерной термодинамической тяги (NTP) предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем отправить астронавтов в космос на ядерной ракете.

Однако ранее в этом месяце компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) в сотрудничестве с НАСА достигла важной вехи на пути к использованию ракет NTP. В Центре космических полётов имени Маршалла НАСА в Алабаме компания General Atomics протестировала новое топливо для реактора NTP, чтобы выяснить, может ли оно работать в экстремальных условиях космоса.

По словам руководства компании, испытания показали, что топливо может выдерживать суровые условия космического полёта. «Мы очень воодушевлены положительными результатами испытаний, которые доказывают, что топливо может выдерживать эти эксплуатационные условия, что приближает нас к реализации потенциала безопасной и надёжной ядерной тепловой тяги для полётов в окололунную область и в дальний космос», — заявил в своём заявлении президент General Atomics Скотт Форни.

Чтобы протестировать топливо, компания General Atomics взяла образцы и подвергла их шести тепловым циклам, в ходе которых с помощью горячего водорода температура быстро повышалась до 2600 градусов по Кельвину или 4220 градусов по Фаренгейту. Любое ядерное топливо для термоядерных двигателей на борту космического корабля должно выдерживать экстремальные температуры и воздействие горячего водорода.

Чтобы проверить, насколько топливо устойчиво к таким условиям, General Atomics провела дополнительные испытания с различными защитными функциями, чтобы получить дополнительные данные о том, как различные усовершенствования материалов улучшают характеристики топлива в условиях, аналогичных условиям ядерного реактора. По словам компании, испытания такого типа проводились впервые.

«Насколько нам известно, мы являемся первой компанией, которая использовала установку для испытаний компактных топливных элементов в условиях окружающей среды (CFEET) в Центре космических полётов имени Маршалла НАСА для успешного тестирования и демонстрации долговечности топлива после термических циклов при типичных для водорода температурах и скоростях нарастания мощности», — заявила Кристина Бэк, вице-президент General Atomics по ядерным технологиям и материалам, в том же заявлении.

NASA и General Atomics протестировали топливо, подвергая его воздействию температур до 3000 Кельвинов (4940 градусов по Фаренгейту или 2727 градусов по Цельсию), и обнаружили, что оно хорошо работает даже при таких высоких температурах. По словам Бэка, это означает, что система NTP, использующая это топливо, может работать в два-три раза эффективнее, чем современные ракетные двигатели.

Одна из основных причин, по которой НАСА хочет создавать ракеты на с ядерным тепловым двигателем, заключается в том, что они могут быть намного быстрее, чем ракеты, которые мы используем сегодня и которые работают на традиционном химическом топливе.

Более быстрое время полёта может снизить риски для астронавтов, поскольку для более длительных полётов требуется больше припасов и более надёжных систем для поддержки астронавтов во время их пребывания в пункте назначения. Кроме того, существует проблема радиации: чем дольше астронавты находятся в космосе, тем большему воздействию космической радиации они подвергаются. Более короткое время полёта может снизить эти риски, приближая возможность пилотируемых полётов в дальний космос.

В 2023 году НАСА и Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) объявили, что работают над ядерным тепловым ракетным двигателем, чтобы НАСА могло отправить пилотируемый космический корабль на Марс. Агентство надеется провести демонстрацию уже в 2027 году.

Спутниковые станции радиоэлектронной разведки России (часть 2)

Автор : Барт Хендрикс

Понедельник, 27 января 2025 г.

Первоисточник

Антенные системы

Все станции радиотехнической разведки ГРУ и КГБ оснащены широким спектром параболических антенн. Некоторые сведения об антеннах, построенных в советское время для сети ГРУ «Звезда», доступны. [1] Первая станция «Звезда» под Вентспилсом в Латвии была оснащена тремя антеннами: 32-метровой антенной TНA-400, 16-метровой антенной TНA-110 и 8-метровой антенной TНA-97. Они также были установлены на площадке «Звезда» недалеко от Яковлевки на Дальнем Востоке, хотя в одном источнике диаметр TНA-97 там указан как 12 метров. Другая антенна диаметром 25 метров была известна как TНA-210. Антенны также были названы в честь планет Солнечной системы (Юпитер, Сатурн, Уран и Плутон), но есть противоречивая информация о том, какая антенна как называлась.

Все станции радиотехнической разведки ГРУ и КГБ оснащены широким спектром параболических антенн.

Все или некоторые из них были созданы конструкторским бюро ОКБ МЭИ в Москве в сотрудничестве с институтом в Ростове-на-Дону (ныне известным как Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи или РНИИРС). Самая большая из них, ТНА-400, представляла собой модифицированную версию антенны, которая была построена под Симферополем на Украине в начале 1960-х годов для связи с советскими лунными и межпланетными зондами. (Помимо этого, он также использовался для подслушивания переговоров между астронавтами «Аполлона» и Центром управления полётами в Хьюстоне в рамках секретной программы «Поиск».) Как упоминалось в первой части, антенны TНA-400 и TНA-110 возле Вентспилса были переоборудованы для астрономических наблюдений после распада Советского Союза и переименованы в РТ-16 и РТ-32. Насколько можно судить, большие антенны советской эпохи на площадке возле Яковлевки и сегодня используются для спутниковой разведки.

32-метровая антенна TNA-400 на территории ГРУ под Яковлёвкой. Она была перекрашена через некоторое время после того, как было сделано это фото. Источник: российские социальные сети.

Самая большая антенна, которую в настоящее время можно увидеть на других объектах ГРУ, — это примерно 25-метровая антенна на станции в Тоиворово в Санкт-Петербургской области. На нескольких объектах есть антенны размером около 16 и 12 метров. Некоторые из них могут быть дальнейшими модификациями антенн ТНА-210, ТНА-110 и ТНА-97, разработанных ещё в советское время. Все эти типы антенн упоминаются в статье РНИИРС за 2015 год, в которой обсуждаются улучшения их характеристик. [2] На станциях ГРУ также используются антенны меньшего размера.

25-метровая параболическая антенна на станции ГРУ «Звезда» 41480 в Тоирово. Источник: российские социальные сети.

Всё, что известно об антеннах на объектах КГБ советской эпохи, содержится в рассекреченном отчёте ЦРУ за 1983 год, в котором указаны диаметры антенн — 25, 12 и 7 метров. Антенны таких размеров до сих пор можно увидеть на объектах ФСБ в дополнение к 16-метровым антеннам и антеннам меньшего размера. 25-метровые антенны есть только на двух объектах — в Хабаровском крае и в Крыму. В одной докторской диссертации, которую можно связать с сайтами ФСБ, упоминаются антенны под названиями TНA-7, TНA-7M, TНA-9, TНA-12 и TНA-16, где цифры обозначают их диаметр. [3]. В документах о закупках, связанных с сайтами ФСБ, упоминаются антенны под названиями «Кентавр», «Тантал», «Персей», «Эскорт» и «Ребус». Среди компаний, участвовавших в создании этих антенн, — НИИ «Радио», ОКБ МЭИ и НПП «АТС».

Помимо традиционных параболических антенн, на некоторых объектах также установлены так называемые многолучевые торовые антенны (MBTA). В то время как параболические антенны могут принимать сигналы только с одного спутника за раз, MBTA способны одновременно перехватывать сигналы с нескольких спутников. Они установлены на объекте ГРУ в Климовске, на объекте ФСБ в Дубовом Рынке и на бывшем объекте КГБ в Доброалександровке (сейчас принадлежит Украине. Примерно в 2005–2006 годах в Климовске была построена 30-метровая MBTA, а примерно в 2017 году — чуть меньшая, около 15 метров (см. изображение в заголовке этой статьи). Примерно в 2006–2011 годах на Дубовом Рынке появилась антенна такого же размера, которую можно увидеть на спутниковом снимке этой станции в части 1. Возможно, это многолучевая антенна, которую в некоторых документах о закупках называют «Веер» («вентилятор»).

На станции в Доброалександровке установлен массивный 80-метровый МБТА, самый большой в своём роде в мире. Считается, что он был построен в 1987 году и, должно быть, был одной из жемчужин спутниковой сети прослушивания КГБ. В 2009–2010 годах сами украинцы установили МБТА меньшего размера — 17 метров. Неизвестно, уцелели ли какие-либо из них после предполагаемого российского удара в марте 2024 года.

Многолучевые тороидальные антенны также установлены на нескольких постах прослушивания, которыми управляет Агентство национальной безопасности США за пределами страны. Первый из них появился примерно в 2007 году, что, как ни странно, произошло через 20 лет после того, как русские начали использовать такие антенны для этих целей на объекте в Доброалександровке. Они могут иметь угол обзора до 75 градусов, что позволяет им одновременно принимать спутниковые передачи с трёх десятков геостационарных спутников без снижения производительности. Более того, большое количество транспондеров на всех этих спутниках можно отслеживать одновременно. [5]

Массивное 80-метровое МБТА на площадке в Доброалександровке, Украина (фотография сделана в 2008 году). Источник

Статьи, которые почти наверняка связаны со станциями спутникового перехвата ФСБ, дают некоторое представление о проблемах, с которыми они сталкиваются при наблюдении за спутниками на геостационарной орбите. Геостационарные спутники кажутся относительно низко расположенными на небе с территории России, особенно из северных регионов страны. Поскольку антенны должны быть направлены близко к горизонту, они более подвержены фоновым помехам. Один из экспериментов, проведённых в рамках этого исследования, заключался в приёме сигналов с радиомаяка, установленного на борту Intelsat 10-02. [7] Другие исследования ФСБ, проведённые в начале прошлого десятилетия, были посвящены методам приёма сигналов с частотами до трёх гигагерц с геостационарных спутников, находящихся на границе видимости с территории России. [8]

Ключевой вопрос заключается в том, на какие спутники нацелены станции-шпионы и какую информацию они пытаются с них получить.

Странная особенность наблюдается на объектах ГРУ в Максимовщине и Калининграде. Она представляет собой нечто похожее на купол, окружённый пятью идентичными конструкциями. На объекте в Максимовщине сооружение впервые появляется на снимках Google Earth в сентябре 2016 года, а на предыдущих снимках в июне 2015 года его не было. В Калининграде процесс строительства шёл гораздо медленнее. Пять «лепестков» появились впервые в апреле 2014 года, а центральная структура — всего четыре года спустя. Эти особенности до сих пор не поддаются объяснению. Возможно, они не имеют ничего общего со спутниковой разведкой.

Целевые спутники

Ключевой вопрос заключается в том, на какие спутники нацелены станции-шпионы и какую информацию русские пытаются из них извлечь. Всё, что можно узнать из российских источников, — это некоторые подробности о целях сети ГРУ «Звезда» в советские времена.

Офицер ГРУ, служивший в подразделении 51430 «Звезда» под Яковлевкой на Дальнем Востоке России в конце 1970-х — начале 1980-х годов, так описал функции трёх изначально построенных там антенн:

TНA-400: перехват сигналов спутников связи Intelsat IV на частотах до 4200 мегагерц

TНA-110: перехват сигналов американских военных спутников связи на частотах до 7800 мегагерц

TНA-97: перехват сигналов иностранных разведывательных спутников на частотах до 2500 мегагерц [9]

Радиотехническая разведка иностранных спутников была необходима для выполнения, по-видимому, ключевой первоначальной задачи «Звезды», а именно для выявления потенциальных целей для противоспутниковых атак (см. часть 1). Вопрос в том, какими могли быть эти цели. Продемонстрированный потолок советских спутников-перехватчиков «ИС» составлял около 1000 километров, поэтому любые цели ограничивались орбитами ниже этой. Наиболее очевидными из них были спутники для фоторазведки, но известно, что они не связывались ни с какими наземными станциями в окрестностях Советского Союза.

Согласно одной из версий, возможной целью «Звезды» были американские спутники радиотехнической разведки на геостационарной орбите. Согласно одному из источников, одной из первоначальных функций комплекса «Звезда» под Вентспилсом в Латвии был приём сигналов, передаваемых американскими спутниками на наземные станции в Англии. [11] Вероятно, речь шла о Менвит-Хилл в Йоркшире, крупной американской базе радиотехнической разведки, которая использовалась не только для перехвата трафика иностранных спутников связи, но и для управления американскими спутниками радиотехнической разведки на геостационарной орбите. Антенна TНA-97, которая, как утверждается, использовалась для радиотехнической разведки разведывательных спутников, находилась не только в Яковлевке, но и в Вентспилсе. Диапазон её частот («до 2500 мегагерц») позволяет предположить, что она могла принимать только телеметрию с этих спутников, которая обычно передаётся на таких низких частотах. Сообщается, что сама разведывательная информация была отправлена на Землю с помощью узколучевой антенны на частоте 24 гигагерца (что соответствует 24 000 мегагерцам). [12]

По всем признакам, основной целью станций радиотехнической разведки был сбор разведданных.

Насколько известно, Менвит-Хилл начал использоваться в качестве станции управления спутниками SIGINT с запуском спутников CHALET COMINT в 1978 году. Однако возможно, что Вентспилс также контролировал предыдущую серию геостационарных спутников SIGINT. Они назывались CANYON и были запущены в период с 1968 по 1977 год и управлялись со станции в Бад-Айблинге в Западной Германии, которая находилась значительно ближе к Вентспилсу, чем Менвит-Хилл. Неясно, какие разведывательные спутники могла прослушивать станция в Яковлевке. Расположенная недалеко от тихоокеанского побережья СССР, она находилась далеко от наземных станций американских разведывательных спутников. Конечно, геостационарные спутники радиотехнической разведки были вне досягаемости советских спутников-перехватчиков. Основываясь на имеющейся информации, можно лишь предположить, что первоначальная цель «Звезды» — выявление целей противоспутниковых систем — вскоре отошла на второй план.

Все указывает на то, что основной целью станций радиотехнической разведки был сбор данных о радиоэлектронной борьбе. Для КГБ это, должно быть, было единственной целью с самого начала, поскольку его не интересовала радиотехническая разведка военных спутников. Спутники Intelsat можно однозначно идентифицировать как цели советской эпохи не только для станции «Звезда» под Яковлевкой, но и для станции под Вентспилсом. [13] Интерес к этим спутникам неудивителен. С момента запуска в 1965 году и до начала 1980-х годов они были единственными международными телекоммуникационными спутниками и отвечали за подавляющее большинство коммуникационных потоков между странами и континентами. Помимо гражданских коммуникаций, они также обеспечивали дипломатические и правительственные связи, что представляло особый интерес для разведывательных служб. Создание Intelsat в 1964 году стало одной из основных движущих сил, повлиявших на создание сети станций радиотехнической разведки Агентства национальной безопасности США, и, возможно, то же самое можно сказать и о его советском аналоге.

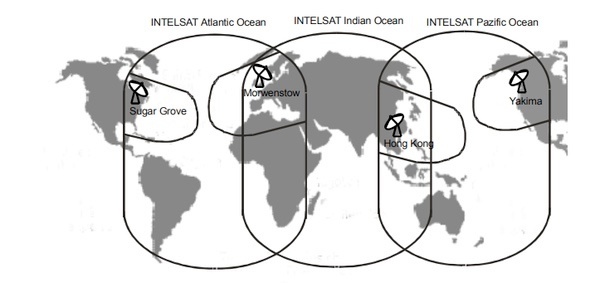

К тому времени, когда в 1970-х годах начали работать советские радиолокационные станции, спутники Intelsat обеспечивали глобальное покрытие. Спутники Intelsat IV и IVA, запущенные в течение этого десятилетия, имели так называемые «глобальные лучи», которые покрывали Атлантический, Тихий и Индийский океаны, а также «зональные лучи», которые покрывали меньшие территории, в частности восточную часть США, западную часть США, западную Европу и восточную Азию. Как видно на карте ниже, АНБ требовалось всего четыре станции радиотехнической разведки для мониторинга всех этих лучей. [14]

Поскольку глобальные лучи перекрывали друг друга над Советским Союзом, их все могла видеть советская сеть, которая простиралась от западных до восточных границ страны. Зональные лучи, охватывающие Западную Европу и Восточную Азию, были видны со станций в западной и восточной частях Советского Союза. Дополнительное покрытие луча в Восточной Азии могли обеспечивать станции ГРУ «Звезда» во Вьетнаме и Бирме. Зональный луч, покрывающий западную часть США, возможно, находился в пределах досягаемости станции в Лурдесе, Куба, но луч, покрывающий восточную часть США, был вне зоны видимости. Ситуация стала гораздо более сложной в 1980-х годах и позже с появлением новых международных спутниковых операторов, таких как Eutelsat и Inmarsat, и более широким использованием узких лучей, многие из которых не попадали на советскую территорию.

Спутники Intelsat IV и IVA работали в C-диапазоне с частотами нисходящей связи от 3700 до 4200 мегагерц. Низкая мощность передач в C-диапазоне изначально требовала использования больших параболических антенн, таких как 32-метровая TНA-400 в Вентспилсе и Яковлевке. Позже, по мере развития технологий, такие сигналы можно было принимать с помощью антенн размером менее 10 метров. Такие антенны также были способны принимать высокочастотные сигналы в Ku-диапазоне, который приобрёл популярность в 1980-х годах.

Утверждение о том, что сеть «Звезда» также предназначалась для наблюдения за спутниками военной связи, подтверждается одним из отчётов о её использовании для перехвата сигналов со спутников второго поколения системы связи поддержки обороны США (DSCS II). Они начали летать в 1971 году и передавали сигналы в X-диапазоне. Сообщалось, что диапазон частот 16-метровой антенны TНA-110 (до 7800 мегагерц) действительно находился в нижней части этого диапазона. Когда сотрудникам советской разведки стало известно о планах по запуску спутников DSCS II, они поручили специалистам военного научно-исследовательского института ЦНИИ-18 разработать так называемый малошумящий усилитель, который можно было бы использовать для приёма сигналов со спутников DSCS II, находящихся над Атлантическим и Индийским океанами. Устройство было установлено на станции «Звезда» в Чабанке (Украина), где была только 12-метровая параболическая антенна, а не 16-метровая ТНА-110.

В нескольких рассекреченных документах ЦРУ, касающихся советских станций, очень мало информации о том, что американская разведка знала об их целевых спутниках. В них упоминается только разведка в области связи, а в одном отчёте за 1982 год отдельно говорится о мониторинге сети Intelsat со стороны КГБ и ГРУ. В другом отчёте, опубликованном в 1977 году, говорилось, что объект под Вентспилсом отвечал за «перехват космических аппаратов США [включая «Скайлэб»]». [16] Ещё одним признаком того, что станции, возможно, также следили за американскими пилотируемыми космическими миссиями, являются воспоминания ветерана «Яковлевки», который пишет, что его команда следила за первым полётом «Спейс шаттла» в апреле 1981 года. Неясно, какую информацию пытались таким образом собрать русские, хотя, возможно, они проявляли особый интерес к специальным военным миссиям шаттлов, которые проводились позже.

COMINT, по-видимому, с самого начала была единственной целью аналогичной программы, проводимой Агентством национальной безопасности США. Как стало известно из документов, опубликованных Эдвардом Сноуденом в прошлом десятилетии, программа АНБ под общим названием FROSTING была создана в 1966 году, в том же году, когда официально стартовала программа ГРУ «Звезда». Она состояла из двух подпрограмм. Одна из них, под названием TRANSIENT, была нацелена на советские спутники, в основном на спутники связи «Молния», которые использовались как для правительственной, так и для военной связи. Другая, под названием ECHELON, предназначалась для скрытого перехвата передач со спутников Intelsat. Две параллельные операции позже были объединены в глобальную систему под названием FORNSAT (иностранная спутниковая разведка).

Главной целью ECHELON было прослушивание невоенных объектов, таких как правительства, организации, предприятия и частные лица практически во всех странах мира, включая союзников США. Вместо того чтобы следить за конкретными людьми, ECHELON без разбора перехватывал очень большие объёмы сообщений, а затем с помощью компьютерных алгоритмов извлекал из них всё ценное. Этот режим работы, получивший название «Собери всё», позже стал возможен благодаря появлению многолучевых тороидальных антенн, которые могут одновременно отслеживать сигналы с нескольких десятков спутников. Важной причиной, по которой АНБ ввело такие антенны, было расширение доступа к глобальному интернет-трафику, передаваемому через спутники. [17]

Между ними было мало сотрудничества в области радиотехнической разведки, и соглашения о разделении труда соблюдались не всегда.

Например, и КГБ, и ГРУ нередко использовали секретные разведывательные станции радиоперехвата в одних и тех же российских посольствах по всему миру.

В открытом доступе нет информации о спутниках, которые в настоящее время отслеживают станции ГРУ и ФСБ. ГРУ, возможно, по-прежнему заинтересовано в разведывательных спутниках, поскольку антенны TНA-97, использовавшиеся для этой цели в 1970-х годах (или их модификации), по-видимому, до сих пор применяются. База АНБ в Менвит-Хилл, Англия, по-прежнему служит центром управления геостационарными спутниками SIGINT США, но невозможно сказать, являются ли они по-прежнему целью для российских станций радиотехнической разведки. Что касается спутников военной связи, то развитие методов шифрования данных, должно быть, постепенно усложнило перехват данных с таких спутников. Основное внимание, скорее всего, уделяется огромному количеству коммерческих спутников связи, которые сейчас заполняют геостационарный пояс. Используют ли русские также метод «собери всё», остаётся только догадываться. Хотя на некоторых станциях есть многолучевые тороидальные антенны, компьютерные технологии, необходимые для обработки данных, могут быть не такими продвинутыми, как те, что используются АНБ.

Изучив ориентацию антенн на снимках Google Earth, можно определить, что российская сеть охватывает часть геостационарного пояса, простирающегося примерно от 180° в. д. до 20° з. д., то есть примерно всё, что можно увидеть с территории России. В отличие от неё, сеть, которой АНБ управляет совместно с международными партнёрами, распространена по всему миру, как в северном, так и в южном полушариях, и обеспечивает глобальный охват. Исследование, проведённое в 2015 году, показало, что в то время система состояла из 14 станций и в общей сложности около 232 антенн. [18] Недостаток покрытия в России может быть хотя бы частично компенсирован перехватом спутниковых данных с помощью параболических антенн, установленных на крышах посольств. Такие антенны можно увидеть на крышах российских посольств по всему миру, и по крайней мере некоторые из них могут использоваться для сбора данных со спутников.

С помощью приложения под названием dishpointer (предназначенного для настройки домашних спутниковых антенн) можно получить приблизительное представление о том, на какие спутники направлены антенны на объектах ГРУ и ФСБ. Судя по всему, интерес к спутникам Intelsat сохраняется, а другими популярными целями являются спутники Eutelsat и Inmarsat. В одном отчёте за 2008 год спутник Inmarsat 4-F2 был назван вероятной целью наблюдения для станции ФСБ (номер 49911) в Псковской области недалеко от Эстонии. [19] С тех пор этот спутник был перемещён в другое место, где он находится вне досягаемости этой станции, но, судя по ориентации антенн, новой целью для станции может стать Inmarsat-GX5 на 11,0° в. д., зона покрытия которого простирается почти до границы Эстонии с Россией. Похоже, что некоторые из антенн станций в центральной и восточной частях России направлены на спутники, принадлежащие китайским операторам.

Еще один вопрос, требующий решения, заключается в том, почему было решено создать две независимые сети, которыми будут управлять ГРУ и КГБ / ФСБ. Многие станции находились и до сих пор находятся в одном и том же районе и, следовательно, в одних и тех же спутниковых маршрутах. Показательным примером являются ныне выведенные из эксплуатации станции, которые были у обоих разведывательных агентств в Джорджии (№ 51868 и 61615), которые находились всего в шести километрах друг от друга.

Учитывая их опыт, было бы логично предположить, что ГРУ занималось исключительно военными спутниками, а КГБ/ФСБ — правительственными/коммерческими спутниками. Однако, вероятно, всё не так просто. Как отмечается в одной из книг по истории советской радиотехнической разведки, исторически сложившееся соперничество между двумя организациями означало, что они мало сотрудничали в своих усилиях по радиотехнической разведке и что соглашения о разделении труда не всегда соблюдались. Например, и КГБ, и ГРУ нередко использовали подпольные разведывательные станции радиоперехвата в одних и тех же российских посольствах по всему миру, которые часто следили за одними и теми же объектами без какой-либо координации усилий. [20] Аналогичным образом, спутниковые станции радиотехнической разведки могут наблюдать за одними и теми же объектами, как бы расточительно это ни казалось.

ФСБ, по-видимому, также управляет космической системой сбора данных радиотехнической разведки, которая, скорее всего, является продолжением её наземной сети. Она состоит из двух спутников, запущенных под официальными названиями «Луч» и «Луч-5Х» в сентябре 2014 года и марте 2023 года соответственно. С тех пор они перемещаются по геостационарному поясу, регулярно располагаясь рядом с иностранными правительственными и коммерческими спутниками связи, а также с основными целями — спутниками Intelsat и Eutelsat. Два спутника, которые внутри страны называются «Олимп» и «Енисей-2», были подробно описаны в предыдущей статье, в которой приводились доказательства того, что они находятся в ведении 16-го центра ФСБ. [21] Одна или несколько полезных нагрузок спутников предоставляются компанией «НИИ Радио», которая тесно связана с 16-м центром, а также производит некоторые антенны, используемые в наземной сети радиотехнической разведки ФСБ. Вполне возможно, что данные, перехваченные этими спутниками, отправляются на один или несколько объектов ФСБ по сбору информации на территории России. Аналогичным образом данные, полученные аналогичными американскими спутниками PAN и NEMESIS, передаются на американскую базу SIGINT в Менвит-Хилл в Англии.

«Луч-Олимп» находится рядом с Intelsat-37E с лета 2022 года, что может указывать на то, что у него заканчивается топливо. Более новый спутник «Луч-5X/Енисей-2» по-прежнему очень активен и каждые несколько месяцев перемещается к новому целевому спутнику. С апреля по июнь прошлого года он находился рядом со спутником Astra A4, принадлежащим люксембургскому спутниковому оператору SES, который транслирует ряд украинских телеканалов. Некоторые из них были выведены из строя незадолго до и после запуска «Луча-5X», но, судя по всему, помехи были вызваны наземными излучателями на российской территории, а не самим спутником «Луч-5X». Другие западные спутники связи также становились жертвами таких электронных атак, когда ни один из спутников «Луч» не находился поблизости. (Для полноты картины следует добавить, что поступали сообщения о том, что Украина глушила российские спутниковые трансляции.)

В отличие от наземных станций сбора данных радиотехнической разведки, которые могут принимать только сигналы, идущие по нисходящей, спутники «Луч» должны быть способны перехватывать сигналы, идущие по восходящей к целевым спутникам. Это даёт несколько возможных преимуществ. Это позволит им определять местоположение передатчиков, а также регистрировать частоты восходящей связи, что, в свою очередь, может помочь глушить некоторые транспондеры. Кроме того, они должны быть способны отслеживать трафик, который не могут перехватить наземные станции. С территории России видны только некоторые нисходящие лучи целевых спутников. Вместо использования широких лучей современные спутники связи с высокой пропускной способностью используют множество точечных лучей для покрытия относительно небольших зон обслуживания. Есть свидетельства того, что по крайней мере одна полезная нагрузка на борту "Луча-5Х" предназначена для приема таких узких лучей на частотах Ka-диапазона, а затем преобразования их в L-диапазон для нисходящей связи с наземными станциями.

Новые попытки собрать ELINT на иностранных спутниках

В то время как станции ГРУ и ФСБ в основном или исключительно предназначены для сбора данных радиотехнической разведки, в последние годы было введено в эксплуатацию несколько новых систем для сбора данных радиоэлектронной разведки с иностранных спутников. Они не управляются разведывательными службами. Вместо этого они были разработаны как часть российской сети космического наблюдения, которая постоянно отслеживает события на околоземной орбите. Она состоит из независимых военных и гражданских компонентов (сеть СККП Министерства обороны и сеть АСПОС ОКП Роскосмоса) и в основном включает радары, которыми управляют исключительно военные, и оптические телескопы, которыми управляют как военные, так и Роскосмос. Однако, в отличие от систем космического наблюдения других стран, она также включает несколько систем радиотехнической разведки.

Частью СККП являются системы «Момент» и «Следопыт», которые, согласно официальным документам, используются для «наблюдения за спутниками, излучающими радиоволны». «Момент» состоит из одного объекта рядом со штаб-квартирой СККП в Ногинске-9 (примерно в 60 километрах к северо-востоку от Москвы), а «Следопыт» состоит из четырёх объектов (в Ногинске-9, Калининградской области, Сибири и на Дальнем Востоке, последний из которых всё ещё строится). Судя по имеющейся информации, «Момент» и «Следопыт», вероятно, предназначены для того, чтобы с помощью анализа перехваченных сигналов получать больше сведений о назначении и конструкции иностранных спутников. Они также могут помогать в отслеживании спутников при дневном свете, если ночью они скрыты от наблюдения облаками или находятся на слишком высокой орбите, чтобы их можно было обнаружить с помощью радаров. «Момент» работает примерно с начала XXI века. «Следопыт», переданный НИИ Радио в 2009 году, явно сильно отставал в развитии и, похоже, был сокращён. [22]

Расположение в Мексике и на Кубе, возможно, позволит KРTM перехватывать телеметрические данные с ракет, запускаемых с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и с мыса Канаверал во Флориде соответственно.

В 2019 году Министерство обороны заказало другой компании, ПАО «Радиофизика», создание системы под названием KРTM («Комплекс радиотехнического мониторинга»). Согласно документации о закупках, её цель — отслеживать телеметрию ракет и спутников на высотах от 80 до 70 000 километров и в диапазоне частот от 2,2 до 2,4 гигагерц. В его основе лежит система «Телемет», которую ранее разработало НПО «Радиофизика» для приёма телеметрических данных при запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок США. Планировалось, что KРTM будет использоваться совместно с набором телескопов сети «АСПОС ОКП» Роскосмоса и работать вместе как так называемый интегрированный комплекс наблюдения (ОКН). ОКН сначала будет установлен во временном месте в России (по-видимому, для тестирования), а затем перенесён в обсерваторию Гильермо Аро на северо-западе Мексики или в неуказанное место на Кубе, что позволит ему наблюдать за объектами, которые невозможно или сложнее обнаружить с территории России.

Расположение в Мексике и на Кубе, возможно, позволит KРTM перехватывать телеметрию с ракет, запускаемых с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и с мыса Канаверал во Флориде соответственно. Стоит отметить, что площадка возле Долины находится прямо на траектории полёта некоторых ракет, запущенных с Байконура и Плесецка. Они могли служить целями для перехвата телеметрических данных системой KРTM. [23]

Наконец, в 2020 году Министерство обороны инициировало ещё один проект радиотехнической разведки, связанный с космосом, под названием «Наст-Р» и поручило его МАК «Вымпел». В судебных документах он был описан как «сеть средств для мониторинга космических радиолокационных систем». МАК «Вымпел» опубликовал несколько технических статей, которые, вероятно, связаны с «Наст-Р».

Один из субподрядчиков «МАК Вымпел» по проекту «Наст-Р» (НИИ СТТ) проводил исследования в области радиоэлектронной борьбы со спутниками-радарами, в частности, в области метода радиоэлектронного противодействия, который заключается в создании ложных целей для радиолокационных станций противника. Это позволяет предположить, что «Наст-Р» предназначен для сбора данных для радиоэлектронной борьбы со спутниками-радарами, пролетающими над территорией России, и предотвращения их использования для обнаружения интересующих целей. Неизвестно, были ли уже внедрены какие-либо элементы «Наста-Р», но есть признаки того, что в нём используется относительно простая серийная технология и что «МАК Вымпел» поставлял аналогичные системы радиолокационного мониторинга иностранному заказчику. [24]

Ссылки в оригинале