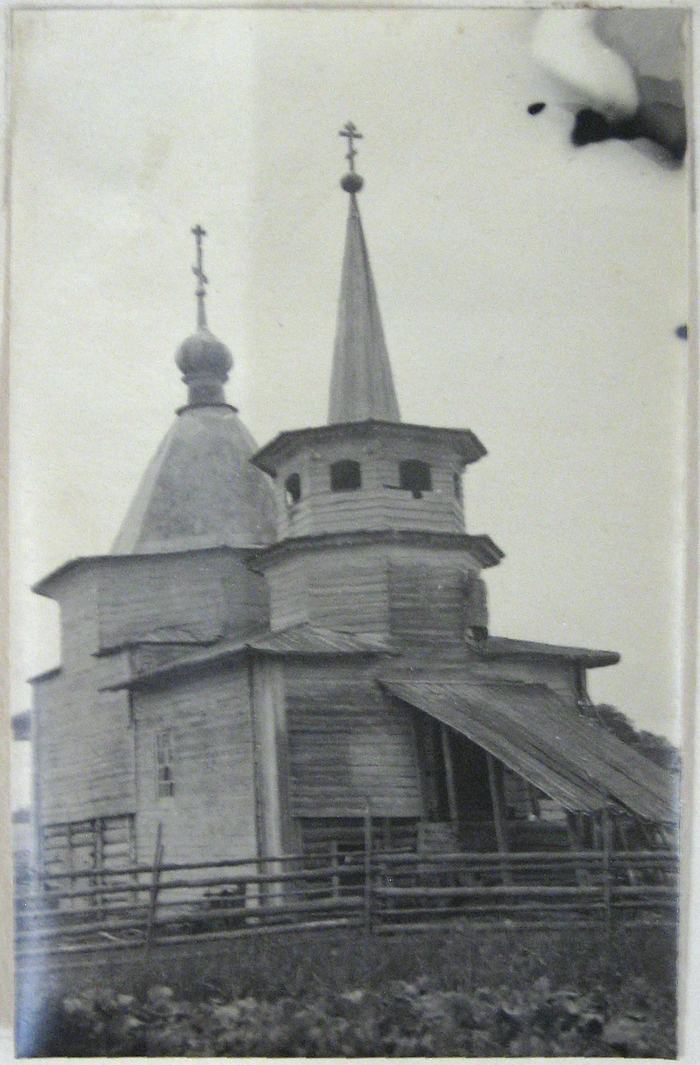

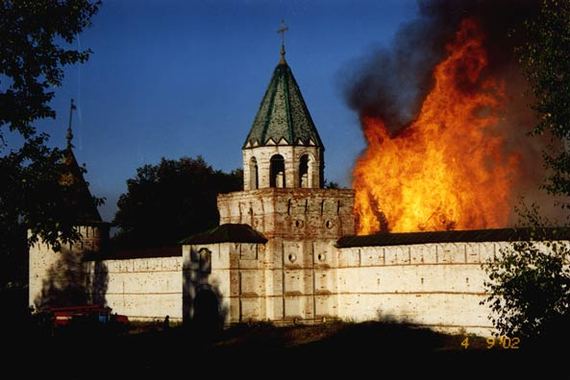

Церковь Георгия Победоносца 1700 г., Поцкий погост, село Поча, 1980-е гг. (далее названия снимка перед ним).

Здравствуйте!

И снова рубрика "Памятник архитектуры в России". Выпуск 3.

Сегодня мы пронесёмся над Вологодской глушью - Тарногским районом и хорошенечко рассмотрим чего там такого интересного было.

За структуру обзора возьму статью Н.С. Пьянковой "Погосты на территории Тарногского района Вологодской области", опубликованную в сборнике "Деревянное зодчество", вып. 4, 2015 г., стр. 169-196.

Конечно, интерес представляют не только храмы, но они являются индикатором всего состояния наследия в регионе. Даже в атеистическом СССР МинКульт уделял культовой архитектуре первостепенное внимание. Все всё прекрасно понимали. А только ради домиков обыватели редко заезжают (точнее их редко завозят) в деревни.

Карту чего-где-стояло можно посмотреть здесь.

Этими краями восхищались В.В. Суслов, И.Я. Билибин, И.Э. Грабарь, Ф.А. Каликин, Д.В. Милеев, местный краевед Ф.М. Вахрушов и другие.

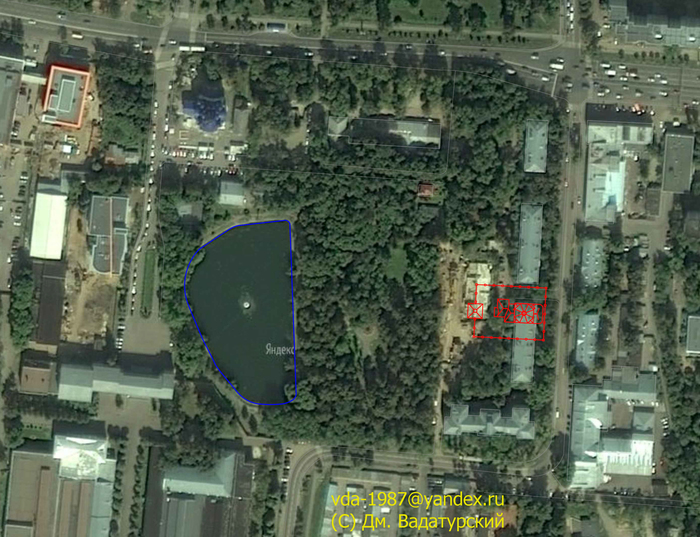

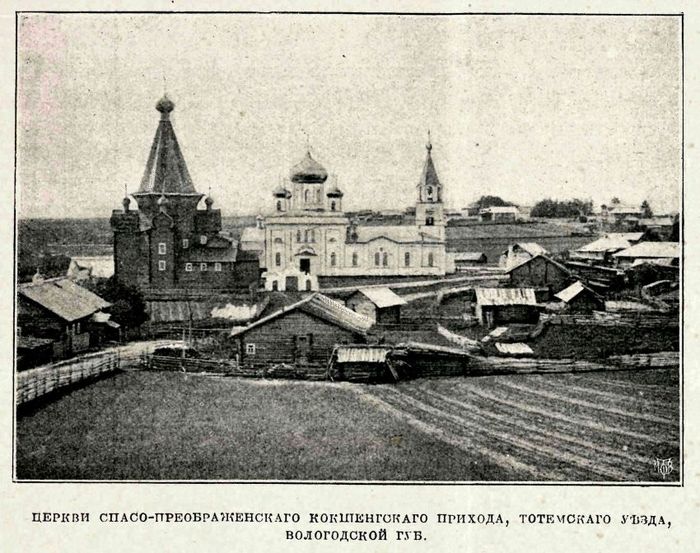

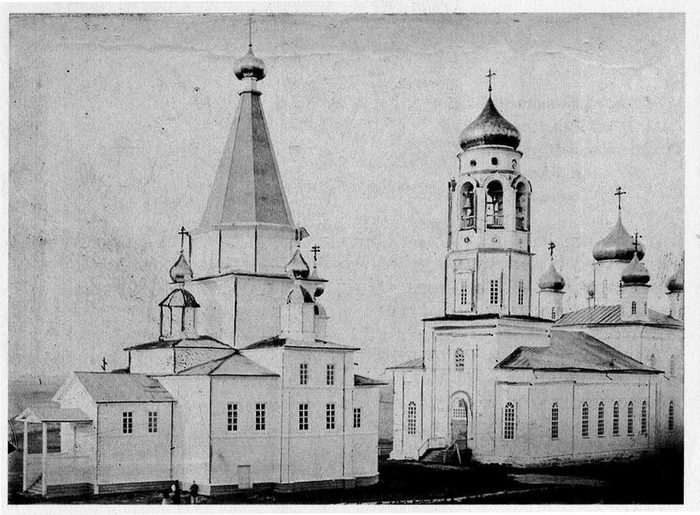

Спасский погост

Погост возник до 1435 года. Из древностей здесь была Спасская церковь 1679-1683 гг. Она была огромна, достигая в высоту 40, в ширину 20 м.

За ней каменная церковь Рождества Богородицы 1883-1888 гг.

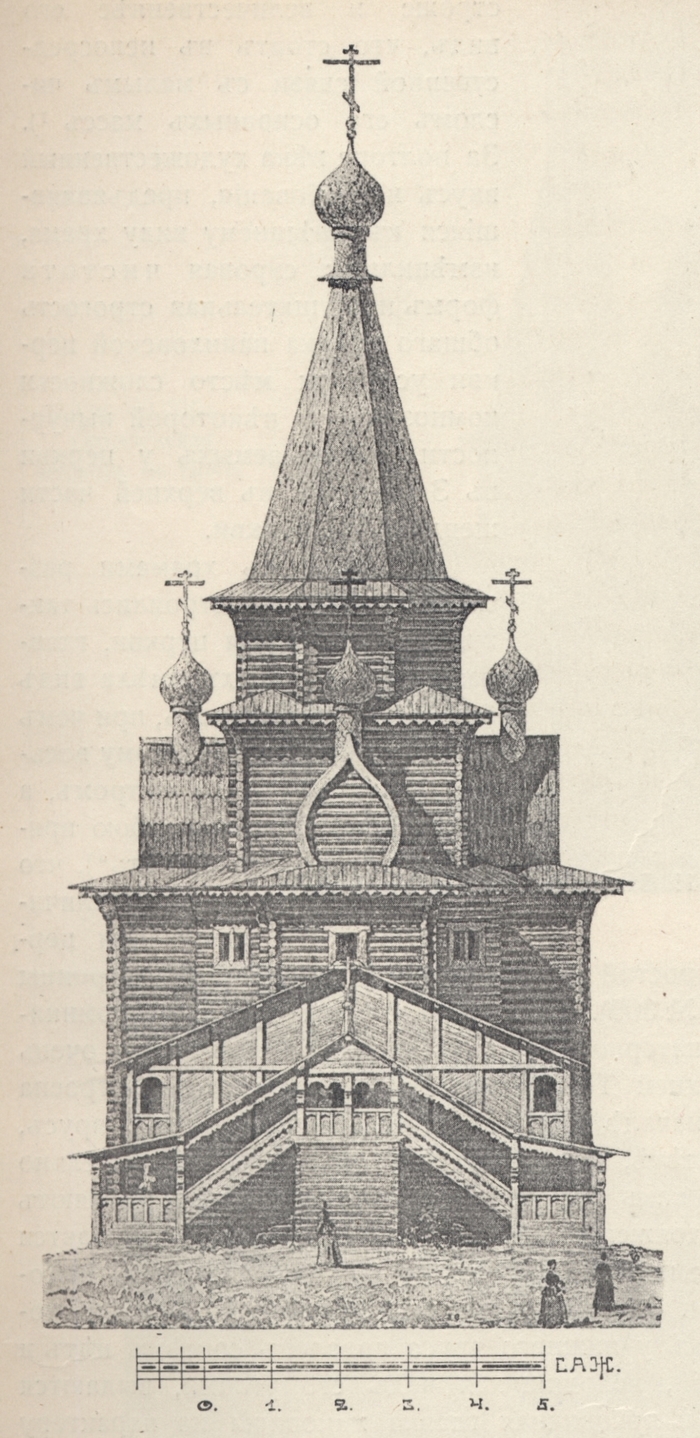

"Церковь Спаса в Кокшеньге по В.В. Суслову", кон. XIX в.

Ныне на погосте лишь руины Рождественской церкви, да современная Спасская церковь типа "дом с крестом". Древняя сгорела ещё 3 июня 1910г.

Городище Ивас

Церковь Николая Чудотворца существовала здесь ещё до 1601 года. В 1860-х он был поновлён и перенесён в сторону, в 1920-х его зарисовал Ф.М. Вахрушов:

В "Чёрной книге" есть другое её фотографическое изображение.

Известно, что колокольня в начале ХХ века была перевезена со Спасского погоста, но и без того церковь отличается расположением стены трапезной (на рисунке между 1-м и 2-м окнами, считая с запада, а на фото - между 2-м и 3-ем). Чем это могло быть вызвано - совершенно не ясно.

"Памятник утрачен, вероятно, до 1950-х.", после чего городище обезлюдело.

Заборский погост.

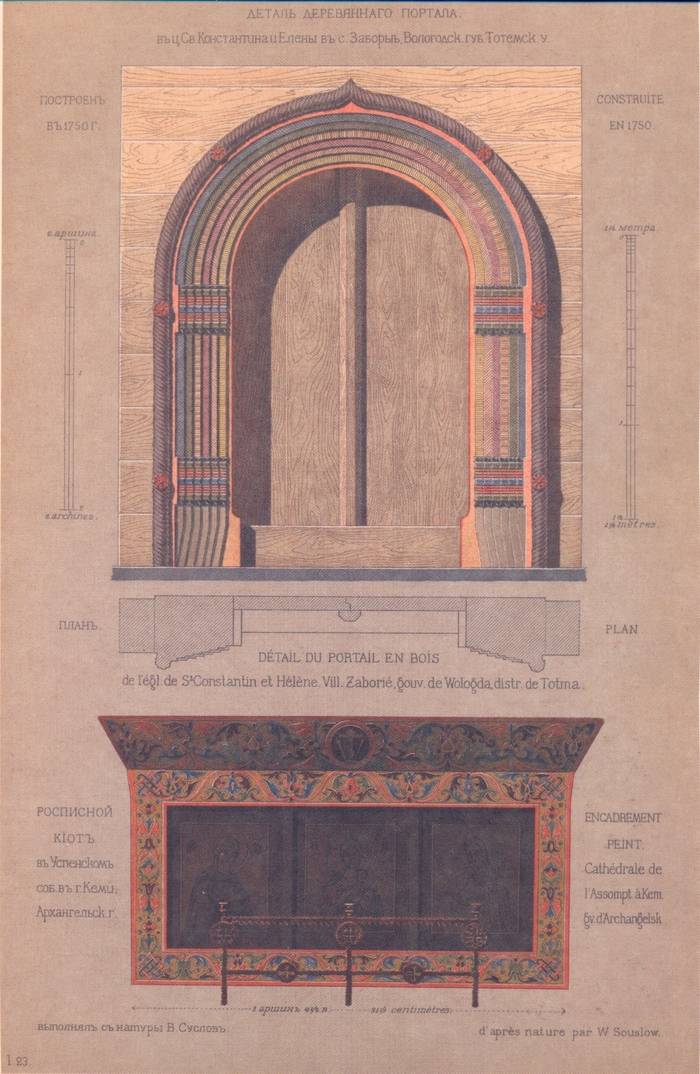

К началу XX в. на погосте стояли два храма: деревянный Царе-Константиновский постройки 1748—1750 гг. и каменный Николаевский — 1857-1876 гг.

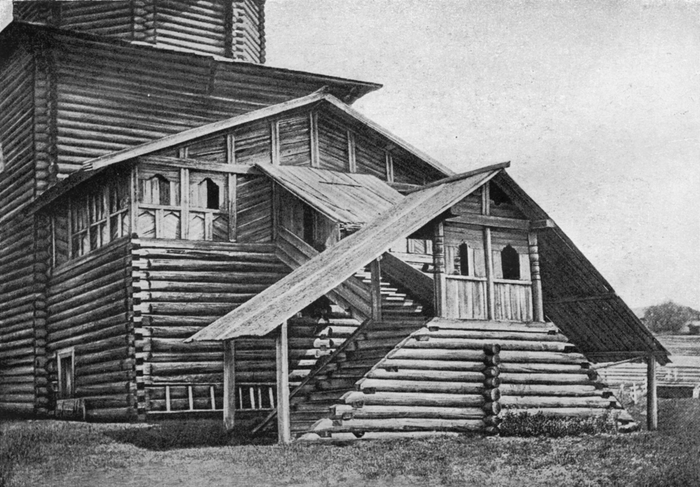

Обмер В.В. Суслова. Двувсходное крыльцо, бочки над рукавами креста - всё это будет уничтожено в конце XIX века, а остальное закатано в бетон обшивку.

В.В. Суслов застал деревянный храм незадолго до его перестройки в 1897 году.

Экспедиция 1947 года деревянный храм уже не застала, каменный лежал в руинах и под ошибочным именем "церковь Константина и Елены" был зафиксирован. От села осталось лишь кладбище - именно так административное название "погост" (место расположения приходских церквей) и стало синонимом кладбища.

Шебеньгский погост

Деревянные Успенская (Троицкая) 1796 г. и Борисоглебский 1799 (?) г. и каменная Троицкая 1871-1872 гг. церкви.

фото из краеведческого музея, куда оно в 1980-х гг. попало от местных жителей.

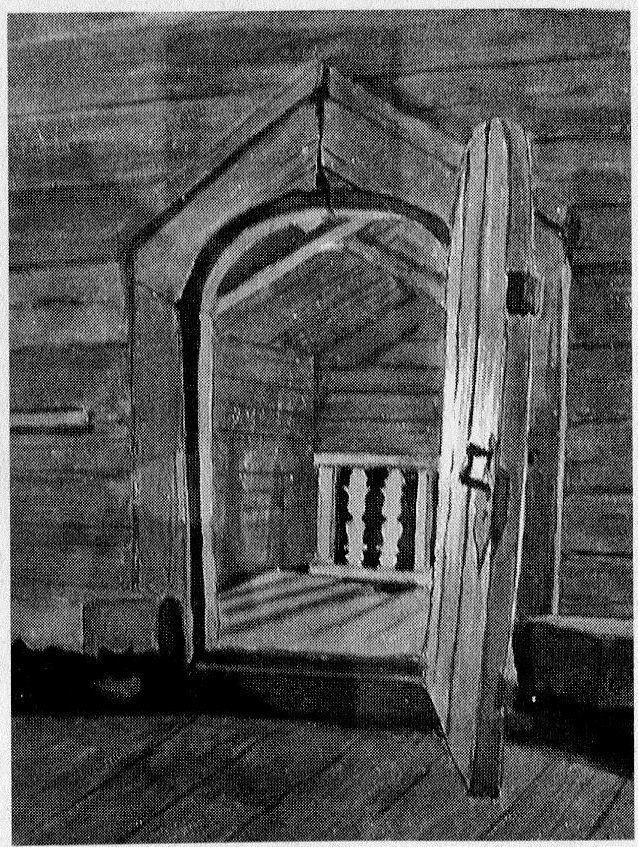

портал двери из парапета в нижнюю церковь Троицы Живоначальной.

Дверь верхней Успенской церкви на Шабеньге. Рисунок Ф.М. Вахрушова, 1920 год

Из ансамбля сохранилась лишь каменная церковь, приспособленная под машинно-тракторную станцию.

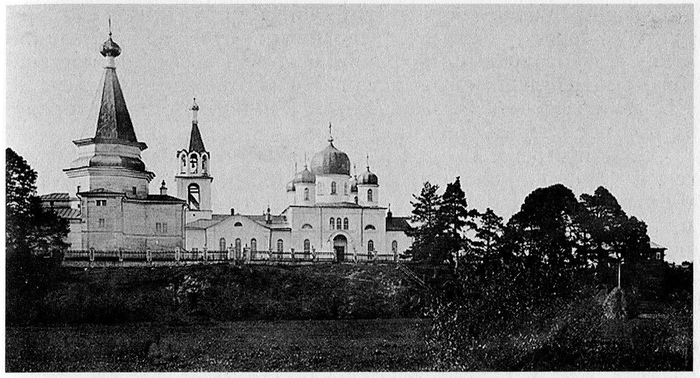

Маркушевский погост, Заречье.

В 1576 (1493?) г. здесь была основана Агапитова пуст., ставшая впоследствии Маркушевским Николаевским монастырём. Упразднён монастырь был в 1764 г. Никольская деревянная церковь с колокольней были построены в 1758 году и к началу ХХ века за ветхостью были "списаны". Кроме Никольской здесь были древняя ограда и каменный Никольский храм 1790-1806 гг. Последний был разобран между 1934 и 1961 гг.; остальное - погибло при неизвестных обстоятельствах.

фото И.О.Дудина

Чрезвычайно примечательно крыльцо: есть в нём что-то западно-украинское

Ныне на месте погоста рощица.

Лондуж (Заречье).

Приходская церковь Илии Пророка 1782 г., несколько севернее Маркушевского монастыря.

Фото И.О. Дудина.

В лучшем случае от церкви сохранился восьмерик, некогда перестроенный в часовню.

Верховье

На погосте стояло два деревянных - Богородицкий (с 1911 Зосимо-Савватиевский) (XVII в.) и Никольский 1748 года и один каменный - Богородицкий 1871-1876 гг. храмы.

Церковь Рождества Богородицы, с 1870-х гг. не использовавшаяся для богослужений, была отремонтирована в 1908 г. по чертежам Д.В. Милеева и в 1911 г. переосвящена в Зосимо-Савватиевскую — соответствующий престол к тому времени уже был в каменном храме.

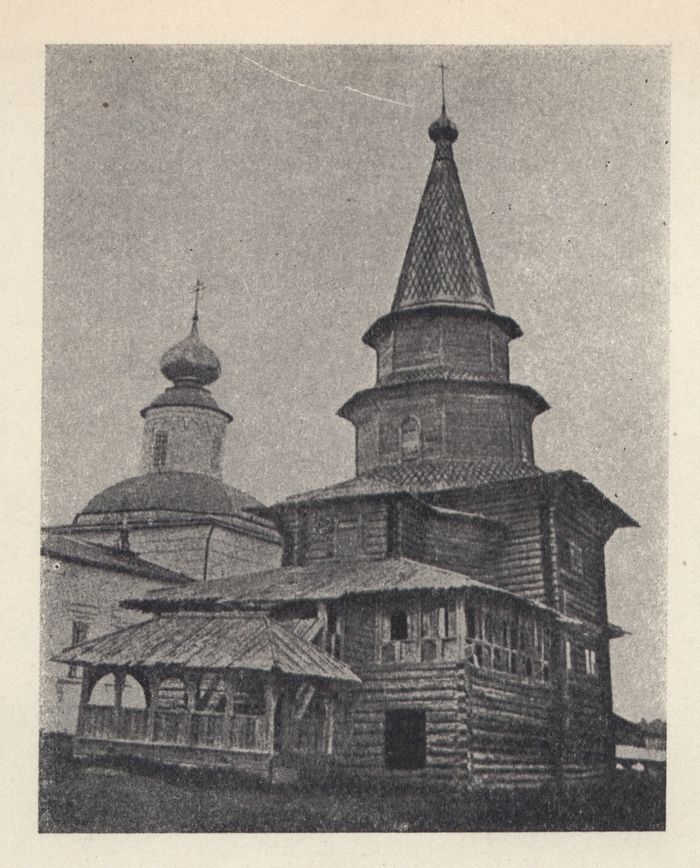

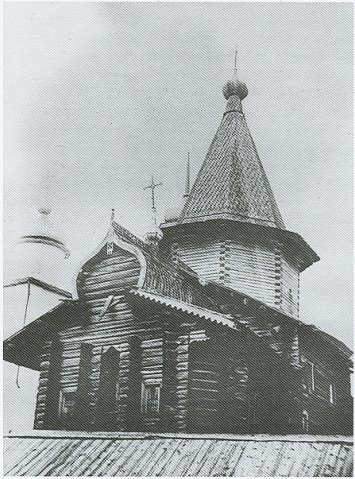

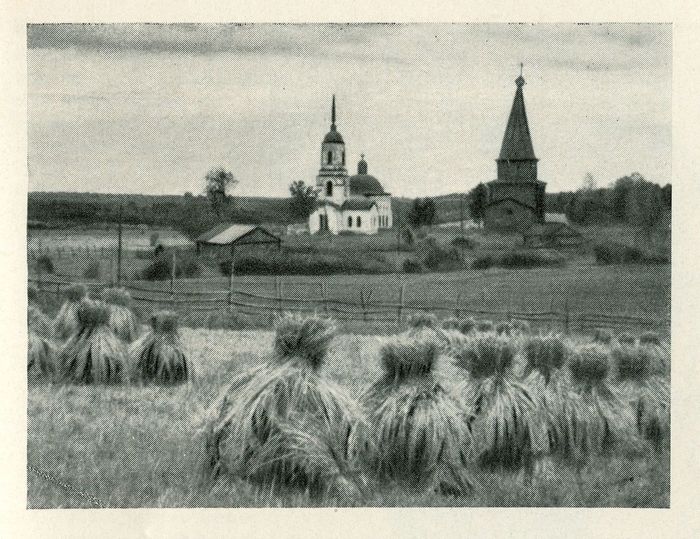

Никольский храм необычен шатриками вместо привычных главок над рукавами креста. Фото Ф. Каликина

Вероятнее всего все постройки в 1947 г. утрачены.

Лохотский погост

На погосте стояло две церкви - деревянная (Происхождения Честных Древ Креста Господня) и каменная того же посвящения 1805 г. Судя по имеющимся изображениям, первая возведена или основательно перестроена в XVIII веке. Я бы отнёс её к кон. XVIII века, как и Успенскую церковь Шебенгьского погоста.

Так или иначе к 1871 г. храм был ветхим, с него сняли престолы и выписали за штат.

Деревянная церковь утрачена.

Илезский погост.

И снова три церкви: 2 деревянных и одна каменная.

На рисунке Ф.М. Вахрушова - две деревянные (Никольский 1763 и Флоро-Лаврский 1777 гг.).

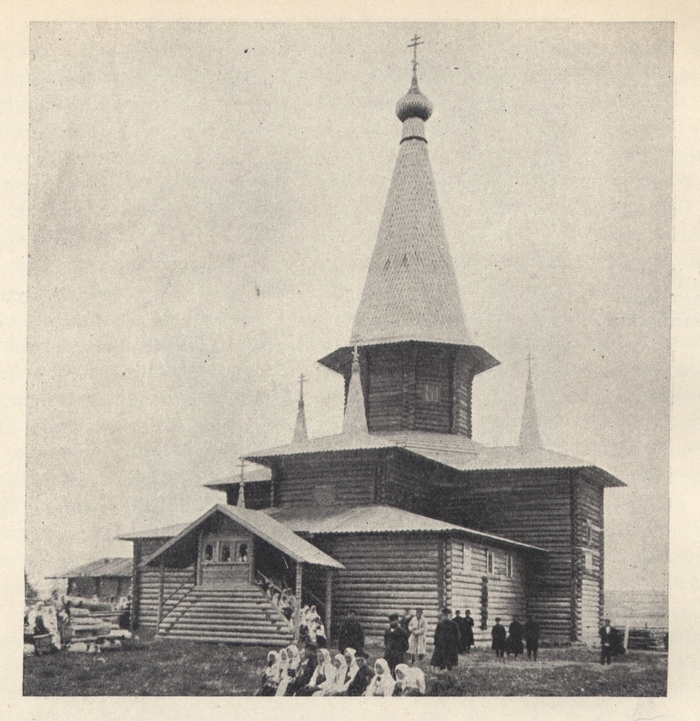

С некоторых ракурсов больше напоминает крепостную стену с башней (фото Ф. Каликина):

Каменная - Георгия Победоносца 1858 (1908?), лишившись колокольни, стоит и поныне, остальные згинули.

Долговицкий погост.

К началу ХХ века на погосте стояли деревянные Никольская 1716 и Троицкая 1796 гг. церкви. Об их первоначальном облике можно судить по весьма несовершенным рисункам, тем не менее вполне достоверно передающим типологическую принадлежность оных: первый была подобна Кижской Покровской церкви, а вторая была шатровой. Первая сгорела в 1931, а у второй этот самый шатёр разобрали в 1930-е гг., после чего разместили артель по производству валенок, а в 1960-70-е и вовсе разобрали на дрова. Также был каменный храм Николая Чудотворца 1901 г., разобранный на кирпич в 1950-е гг.

Ныне на территории погоста мастерские; следов культовых построек обнаружить не удалось.

Дружинина Зосимо-Савватиевская мужская пустынь (Долговицы).

Основана в 1574 г., позже приписана к Маркушевскому монастырю, затем и вовсе упразднена, а её храмы стали приходскими. Достоверные изображения отсутствуют.

Старинный храм сгорел ещё в 1903 г., поздний 1909 г. также утрачен.

Шевденицкий погост (Тарногский городок, районный центр).

Зарождение погоста восходит в сер. XV в. К началу ХХ в. на погосте находились деревянная Никольская церковь 1625 г. (по Пьянковой кон. XV в. - ?!!!), перестроенная в 1685 г. и ремонтированная в 1905 г.; и каменная Богоявленская 1873-1886 гг.

В настоящее время деревянного храма не существует, каменный приспособлен под баню, а городище нарезано на участки.

Баклановская (Спасо-Печенгская обитель).

Монастырь основан в 1619-1621 гг., последний храм (Всех Святых) построен в 1750-х гг.

Храм сгорел в 1978 г. В 1947 г. также стояла, покосившись, часовня XVII в., судьба её неизвестна.

Озерецкий погост.

К ХХ веку стояла деревянная церковь 1882 г., изображение которой неизвестно. Утрачена.

Раменский погост

К ХХ веку стояла каменная Георгиевская церковь 1824 г., изображение которой неизвестно. Утрачена.

Верхняя Кокшеньга

Деревянная Афанасьевская церковь была построена в 1789-1796 гг.

Упразднена, разобрана "за ветхостью" до 1916-го года.

Тюриберский погост.

Церковь Зосимы и Савватия построена в 1909 и освящена в 1910 г., сооружённая среди деревень, населённых старообрядцами, стоит в изуродованном виде и поныне. Фото можно видеть, например, здесь.

Ромашевский погост.

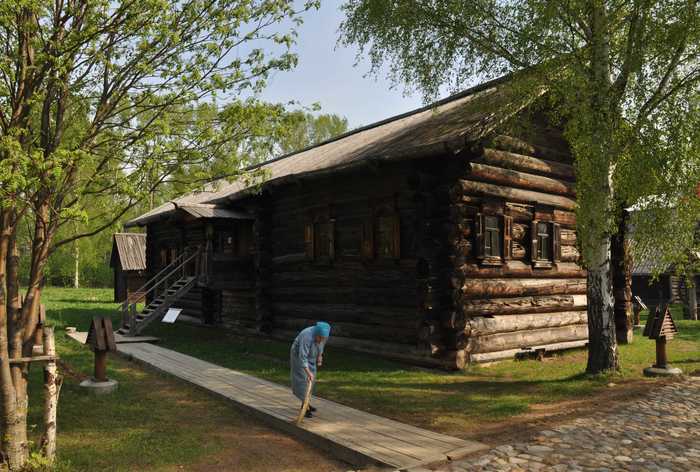

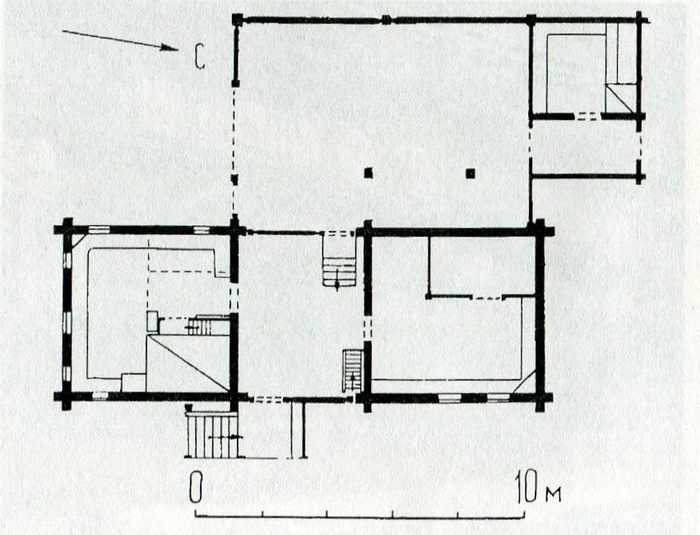

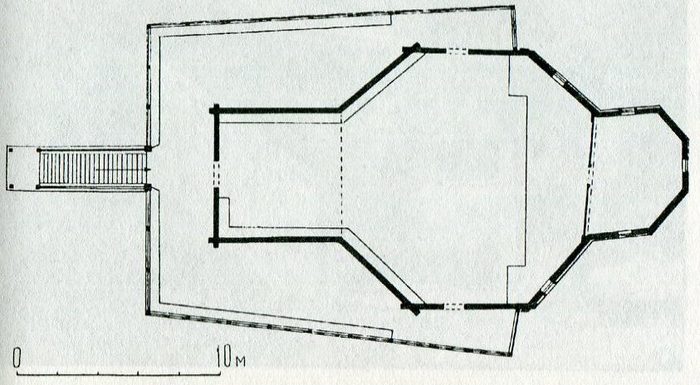

Двухэтажный храм Введения Пресвятой Богородицы 1762-1767 гг., пожалуй, единственная древность, хоть и в изуродованном виде дошедшая до нас в этих местах.

Гипотетическая реконструкция на нач. XIX в. Диплом Ю.В. Мартемьяновой. Рук. И.К. Белоярская, Н.С. Пьянкова

Шатёр с восьмериком разобрали в 1930-х гг. В настоящее время активно восстанавливается под чутким руководством Н.С. Пьянковой и других.

Ильинский погост (Поцкий погост).

Ильинская церковь 1700 г. - ещё один уникальный для района памятник: церковь была единственная разобрана и перевезена в музей "Семёнково" под Вологдой. Впрочем, в 1992 г. после 100 лет крена церковь наконец обрушилась и теперь вместо неё в музее практически новодел.

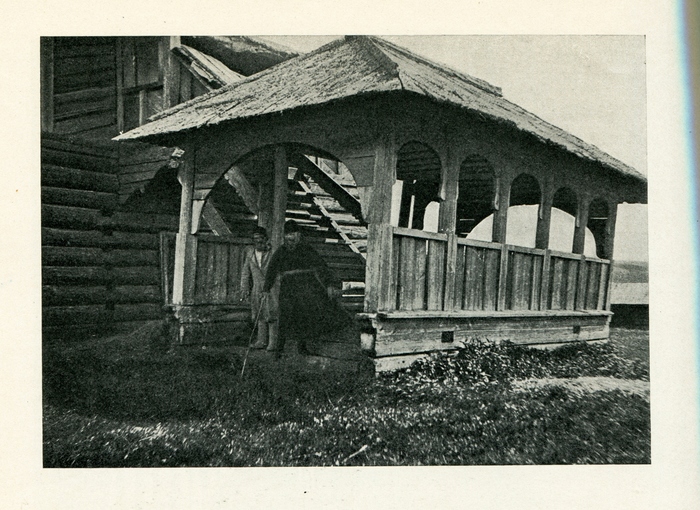

Фото из книги "Памятники Русского Севера"

Это её изображение приведено вначале настоящей публикации.

Великолепное крыльцо на два всхода.

Вторая - каменная церковь Илии Пророка 1818 г. и поныне в аварийном состоянии разнообразит пейзаж верхней Почи.

Вот и завершён обзор Тарногского района Вологодской области. Когда я спросил Букинг, где бы мне остановиться в Тарноге - он меня вообще не понял. Зачем-де тебе, Дима, ехать в Тарногу? Съезди лучше, вон, в Тарнос, Аквитания, Франция. Ну что там смотреть в этой Тарноге? Действительно, ничего.

Тарнога, где твои сокровища?

Где автобусы с туристами, где дурацкие селфи?

- Этого ничего нет.

Ныне Тарногский район свергнут с заоблачных высот до уровня рядового захолустья, с начала списка в конец с видами на могильный сон. То есть даже "Неизвестная провинция" там не хаживала.

А как могло бы быть я постараюсь рассмотреть в следующем выпуске не на каком-нибудь примере не из альтернативной реальности без поновлений, большевиков, войн и перестроек, а окинув взглядом вполне земное отечественное Каргополье.