Второй Экспедицией М.О.С.С.А. были посещены следующие пункты:

1/ Г. Каргополь. Принадлежащий к числу лучших произведений русской архитектуры ХVI-ХVII в.в. Рождественский собор, Благовещенская, Воскрескресенская и Владимиро-Пятницкая церкви этого города - целы но степень сохранности их различная.

Рождественский собор 1563 г. занят музеем /верхний этаж/ но никак им не используется и райторгом /нижний этаж/ используется под склад зерна. Здание сильно запущено - в стенах северного придела трещины; любопытное крыльцо завалено мусором, наличник входа в сторожку, обмеренный в свое время В. Сусловым, уничтожен. Иконостас ХVIII в. в верхнем этаже - цел. (Собор цел. К сожалению, не смог найти чертежа наличника, обмеренного В.В. Сусловым, но вполне можно предположить, что он был уничтожен при устройстве отопления в соборе незадолго перед революцией - тогда как раз предполагалось уничтожение нескольких наличников при растёске дверей)

Воскресенксая церковь ХVII в. - единственная, из всех Каргопольских церквей имеющая покрытие по закомарам используется под склады лагерями Н.К.В.Д. Сбит портал с северной стороны. Летом 1938 одна из глав была повреждена пожаром, к счастью не причинившим вреда, остальному зданию.

(Воскресенская церковь цела, заперта и не используется. Внутреннее убранство практически уничтожено)

Благовещенская церковь 1692 г. одно из самых блестящих произведений русской архитектуры ХVII в. используется под склады Райторгом и лагерями Н.К.В.Д. На абсидах в цоколе местами подопрел и разрушается камень. С северного фасада пристроена наружная деревянная лестница, чем попорчена обработка фасада. Во втором этаже часть стекол в окнах - побита.

(Благовещенская церковь также цела, заперта и не используется. Внутреннее убранство практически уничтожено)

Владимирско-Пятницая церковь 1663 г, находится в хорошем состоянии (деревянная на Благовещенской <Торговой> площади; утрачена. Очень возможно, что авторы путают эту сильно перестроенную деревянную, представляющую малый интерес с соседней Богородице-Рождественской церковью 1678-1680 гг. с неописуемым узорочьем. Тем более эта ошибка возможна, что её совершал сам Суслов, обмерявший памятник в 1880-х гг!), также, как и церковь Иоанна Предтечи 1751 г., любопытная покрытием алтарных абсид бочками (существует в отличном состоянии).

(<видимо, из Беломорской экспедиции>

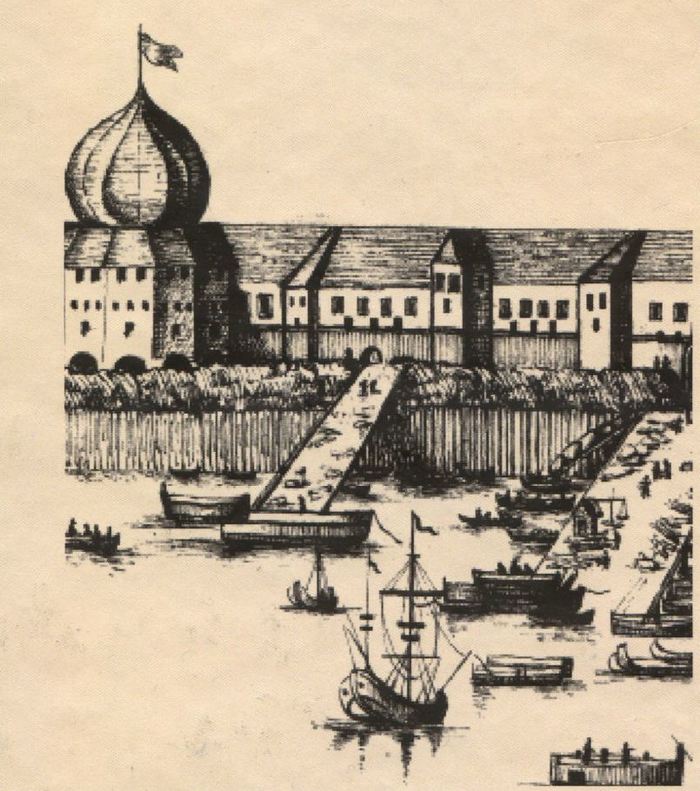

слева-направо: Никольская 1636, Введенская 1793 и колокольня прдп 1862 гг.

<фото ИИАК №41 стр. 96>

история этого ансамбля в общих чертах такова: Никольская была полностью обезглавлена и в таком виде по сей день; у Введенской до недавнего времени сохранялись лишь две восточных главы; в наше время главы основного объёма восстановили. Колокольня стоит без шпиля.

таким образом, судьба двух последних ансамблей вызывают облегчённый вздох. Но закончить на этой ноте было бы ложным самоуспокоением. Впереди - заключение)

-ооОоо-

Нельзя не признать того, что материалы этих экспедиций рисуют весьма безотрадную картину; охрана памятников архитектуры на Севере поставлена из рук вон - плохо. Всякий делает с ними, что хочет, не считаясь совершенно с существующими на этот предмет законоположениями остается совершенно безнаказанным.

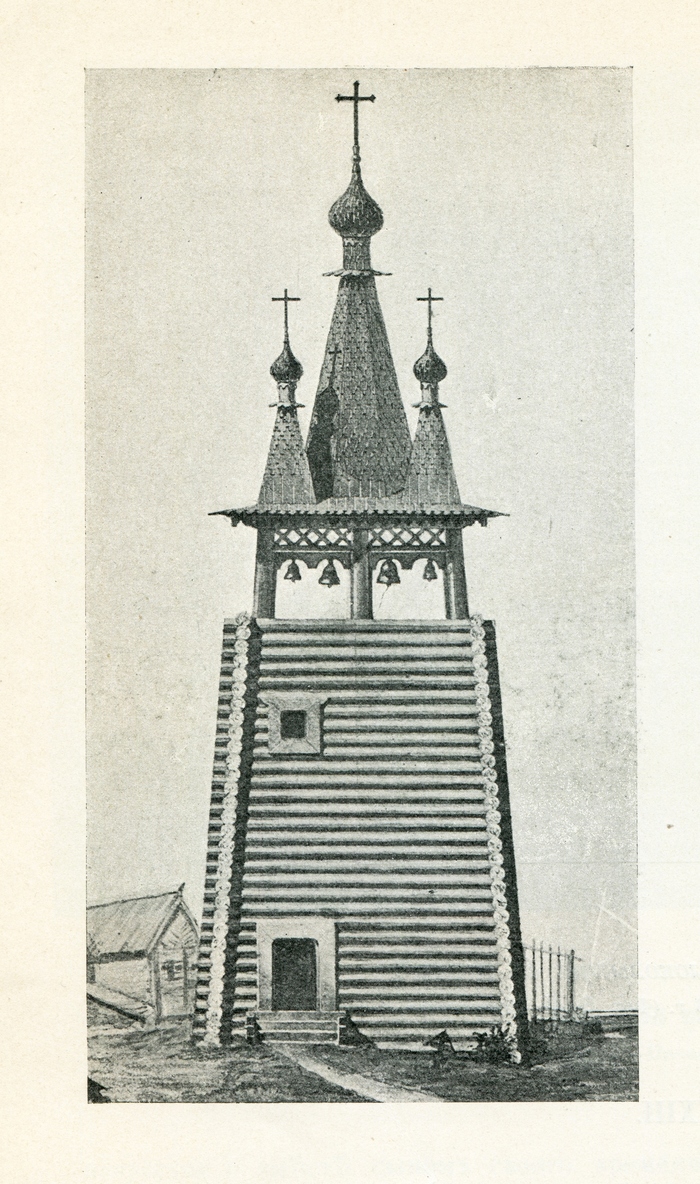

В последние года исчез не только ряд единственных в своем роде, нигде более не повторяющихся памятников архитектуры /собор в Шенкурске, колокольня в Ракулах, Введенская церковь в Осинове, Гостинный Двор в Архангельске, разрушенный правда еще не до конца/ или являющихся лучшими представителями тех или иных типов зданий /церкви в Усть-Паданьге, Шеговарах, Конецгорье, Ростовской, Панилове, Чухчерьме, Чекуеве/ или не виданных ни одним исследователем архитектуры /церкви в Кянде и Тамице/, но и исчезают целые группы памятников определенного типа.

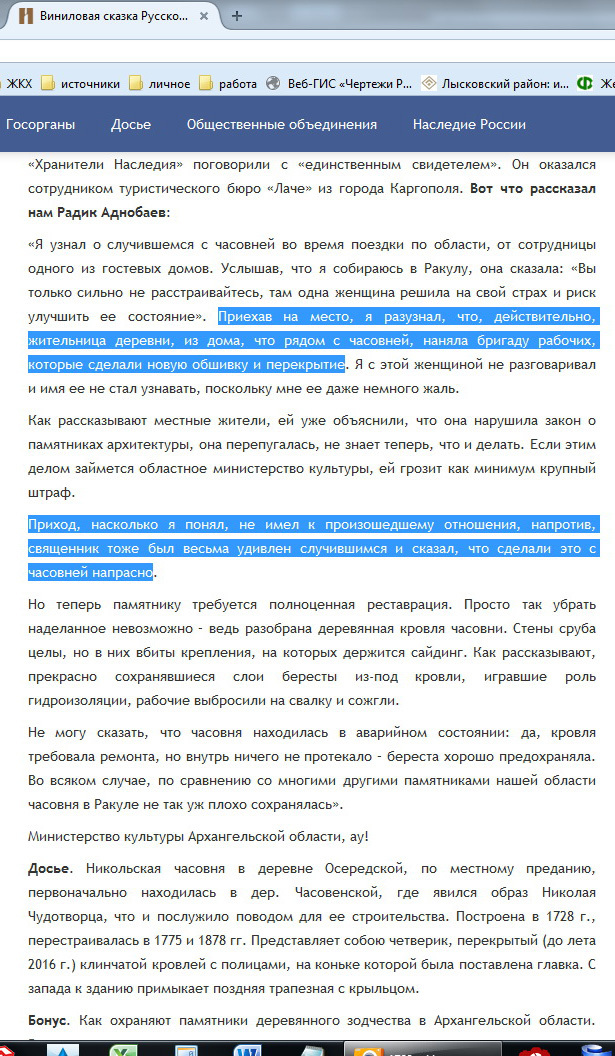

Так, например, из могущих быть выделенными в особую, группу пятикупольных каменных церквей в низовьях С. Двины уцелел /если только это слово можно приложить к полуразрушенному зданию/ только один собор в Холмогорах, тогда как остальные представители этого типа церковь в Ухтостровье, Н. Матигорах и собор Архангельского м-ря в Архангельске/ - разрушены.

Выражаясь фигурально - из истории русской архитектуры, вырываются с корнем и бесследно не только отдельные страницы, но и целые главы. Понятно, что никакой фиксации разрушаемых зданий не только обмерами, но и фотографированием не ведется, а что касается тех из них, которые были своевременно обмерены и зафотографированы то, конечно чертежи их меньше всего могут украшать берега Северной Двины или Белого моря.

Спокойная и монументальная архитектура старых сел, погостов и монастырей севера - удивительно гармонирует с величественной и суровой природой его, сливаясь с ней в неразрывное целое и создавая единственную нигде более неповоторяемую картину. С разрушением у памятников архитектуры, север, который должен был бы быть местом паломничества для всех понимающих и любящих искусство, оскудевает в отношении художественном все более и более. С другой стороны, благодаря этим разрушениям, разрешение целого ряда вопросов из области истории и искусства становятся все более трудным, а иногда и невозможным.

Достаточно указать например, на вопрос о местных северных мастерах каменной архитектуры XVII в. Что можем мы сказать о творческом, облике каменных дел подмастерья - крестьянина Максима Лохоцкого, когда единственная известная его постройка - собор Архангельского монастыря в Архангельске - разрушена. Трудно оставить должное представление и о другом мастере - боярском сыне Федоре Спиридонове, авторе Верхне-Матигорской, церкви, когда, из других построек могущих быть приписанными ему, две разрушены совсем /ц.ц. в Нижне-Матигорах и Верхне-Ухтостровье/, третья - в полуразрушенном состоянии /собор в Холмогорах/ и лишь одна /б. архиерейский дом в Холмогорах/ стоит пока нетронутой. Из работ третьего местного мастера - крестьянина Петра Некрасова одна /ц. в. Ломоносове/ сильно искажена разрушением глав, а в каком состоянии другая /собор б. Красногорскоро м-ря на Пинеге/ неизвестно. Решение целого ряда других вопросов /например, об эволюции отдельных типов зданий в деревянной архитектуре, о влиянии деревянной архитектуры на каменную, о переработке деревянных форм при перенесении их в каменную архитектуру и т.д./ становится с каждым годом все более затруднительным из-за непрекращающегося уменьшения количества памятников.

А вопросы эти имеют не только отвлеченную научную ценность - они важны и для общей истории страны и для художников практиков нашего времени, которые от разрушения памятников архитектуры Севера теряют очень много.

Как много пользы получили бы для своей практической деятельности архитекторы нашего времени, вынужденные в силу соображений экономического порядка отказываться от штукатурной одежды фасадов, изучая блестящую кирпичную декорацию фасадов и интерьеров церквей в В. Ухтостровье и Н. Матигорах; но этих образцов уже нет.

Не меньше пользы может извлечь для себя архитектор, решающий задачу создания ансамбля, включающего в себя старые и вновь возводимые здания из изучения ансамблей старых сел, монастырей и погостов русского севера, количество которых уменьшается с каждым годом.

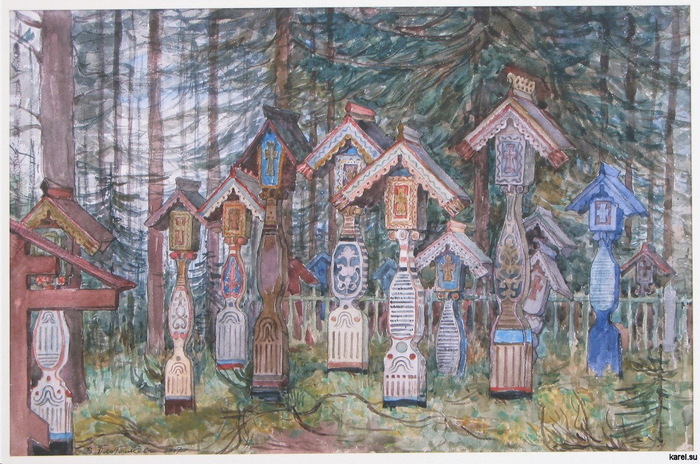

О необходимости для архитектора, проектирующего здания или части в дереве, которое в современном строительстве применяется еще весьма широко, изучать деревянную архитектуру русского севера - не приходится и говорить; ведь ни одна страна и ни одна эпоха не создала в дереве чего-либо равноценного древне-русской деревянной архитектуре. Также и в области прикладных искусств Север сохранил много образцов, могущих вдохновлять и учить современных художников, но образцы эти либо идут на изготовление табуретов и полок, как иконостас Холмогорского собора 1695 г., либо - чаще - сжигаются просто как дрова. Наконец, следует особо остановиться на вопросе о политическом значении разрушения памятников архитекторы.

Великая Октябрьская Революция создала такие возможности в деле охраны и изучения памятников искусства, которые позволяли поднять это дело на высоту, недосягаемую не только для царской России, но и для наиболее передовых в этом отношении стран Западной Европы. Изучение многих памятников живописи, ставших доступными для этого лишь после Октябрьской Революции, привело к целому ряду открытий, значение которых хорошо охарактеризовал такой авторитетный ученый как Габриэль Миллэ, сказавший /в 1929 г./, что история византийской живописи своими достижениями последних десятилетий обязана главным образом Центральным Государственным реставрационным мастерским в Москве – учреждению, „сушествующему только в Советском Союзе и нигде более“, открывающему и продолжающему открывать такие изумительные произведения искусства, о которых научный мир ранее и не подозревал.

Наряду с отделением церкви от государства, сделавшим церковные здания и все их внутреннее убранство собственностью последнего, Октябрьская Революция уничтожила и то, что является во всем остальном мире одним из главнейших препятствий в деле охраны памятников архитектуры - право частной собственности на недвижимость.

Используя это, можно и нужно было поднять дело охраны памятников архитектуры на должную высоту, что лишний раз могло бы свидетельствовать перед всем миром о том, какие преимущества для научной работы и, вообще, культурного строительства создает Социалистический строй. Но эти возможности - использованы - (не) были.

Даже наоборот, несмотря на наличие списков памятников архитектуры подлежащих охране и законов об этой охране, подобных которым не знала царская Россия - разрушение памятников идет быстрыми шагами.

Многочисленные случаи разрушения известнейших памятников архитектуры, часто вопреки существующим законам и по незаслуживающим уважения поводам, только льет воду на колеса врагов Советского Союза, давая им в руки материалы на основании которых они могут говорить /и вероятно говорят/ о якобы (якобы!) имеющем место культурном хозяйственном упадке нашей страны, свидетельством, чему являются разрушение ценнейших памятников искусства на кирпич или дрова.

Существовавшая до сих пор система охраны памятников скомпрометировала себя полностью, и сохранение ее приведет к тому, что замечательные памятники архитектуры русского севера /и вообще Советского Союза/ будут исчезать один за другим, причиняя великий ущерб истории нашей родины, ее современному искусству, ее репутации и доставлять радость лишь врагам ее.

Что же нужно сделать для исправления создавшегося положения?

Прежде всего, нужно пересмотреть существующие законы об охране памятников и не в смысле создания новых законов, ибо и существующие хороши и свидетельствуют о том, что центральные органы власти должным образом оценивают это дело, сколько в смысле подкрепления их соответствующими статьями У.К., устанавливающими для нарушителей этих законов наказания, отвечающие их вине.

Если воры похитившие несколько лет тому назад из Московского Музея изобразительных Искусств несколько картин понесли весьма суровое наказание, то разрушители памятников архитектуры, часто не уступающих по своей ценности этим картинам, могут быть привлечены к ответственности лишь по статье 109 У.К. и рискуют поплатиться .... общественным порицанием, или самое большое, принудительными работами сроком до полугода Понято, что такие "символические наказания" лишь поощряют преступников.

Затем необходимо непосредственную охрану памятников архитектуры возложить на те органы власти, которые ведают охраной всего социалистического достояния нашей Родины т.е. на органы Н.К.В.Д. (именно этими органами были снесены под ноль, например, Успенский и Спасо-Преображенский монастыри Каргополя), могущие поставить эту охрану должным образом и могущие, в случае преступных действий пресекать их, а не уговаривать и упрашивать, как делается это в настоящее время.

В местах удаленных от центра ответственность за сохранность памятников должны нести местные органы власти, что должно заставить их проявить о памятниках должную заботу, а не возлагать заботы об их охране на центральные органы не имеющие возможность в силу своей удаленности осуществлять ее.

Необходимо затем пересмотреть списки памятников состоящих на охране в виду устарелости их и пополнить (скорее вычеркнуть утраченное) на основании новых данных.

Необходимо также создать единое научное учреждение (это которое было разгромлено в 1934 г. - ЦГРМ и вновь создано лишь в связи с разрушениями войны), ведающее реставрацией памятников и их ремонтом, не распыляя этого дела по разным учреждениям, как это практикуется сейчас, причем нередко по учреждениям, основные функции которых несколько иные, как Академия Архитектуры, например.

Наиболее правильным было бы создание чего-либо подобного бывшим Реставрационным мастерским – учреждения, объединяющего заботы о памятниках архитектуры, живописи /в частности неразрывно связанной с архитектурой монументальной живописи/ скульптуры и прикладных искусств

Необходимо наконец создать под Москвой Музей древнерусской архитектуры, а те памятники, которые невозможно или нежелательно вывозить сюда - превращать в музейные объекты на местах.

Но самое главное - это создать четкие, не позволяющие различных толкований и не оставляющее у нарушителей их надежды на безнаказанность, законы по охране памятников и поставить на страже их авторитетные и внушающие к себе уважение органы власти.

Промедление в этом будет причиною гибели не только ряда начатых разрушением ценнейших памятников, которые еще возможно и нужно спасти /б. Сийский м-рь, собор в Холмогорах, ц. в В. Матигорах, Гостиный Двор в Архангельске, ряд не состоящих на учете, в силу своих поздних дат, но ценнейших по своей архитектуре /крестьянских изб и хозяйственных построек Севера и др./ но и многих памятников, которые в настоящее время еще стоят нетронутыми.

ХII-1939г. - I/1940 г. /арх. Максимов/

(Папка с отчётом хранится в Архиве ГНИМА, ф. 32, оп. 1, д. 5, ш. 4 п. 2; на 34-х листах)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

часть 1-я

https://pikabu.ru/story/pamyatnik_arkhitekturyi_v_rossii_593...

часть 2-я

https://pikabu.ru/story/pamyatnik_arkhitekturyi_v_rossii_vyi...

часть 3-я

https://pikabu.ru/story/pamyatnik_arkhitekturyi_v_rossii_vyi...

часть 4-я

https://pikabu.ru/story/pamyatnik_arkhitekturyi_v_rossii_vyi...

часть 5-я

https://pikabu.ru/story/pamyatnik_arkhitekturyi_v_rossii_vyi...