Астрономия и астрономы в период Великой Отечественной войны!

«Одним из многочисленных просчетов, предопределивших провал фашистского похода на Советский Союз, стала недооценка советской науки», – утверждал академик Сергей Вавилов, ставший в 1945 году президентом Академии наук СССР.

Сегодня мы отмечаем День Защитника Отечества. Поздравляем всех причастных с этим праздником. Искренне желаем вам, а также всем людям, спокойной, мирной жизни, крепкого здоровья, умиротворения, взаимной любви и всего наилучшего.

Возвращаясь к историческому контексту, следует отметить, что благодаря неустанному труду и самоотверженности многих людей в годы Великой Отечественной войны астрономия достигла значительных успехов, несмотря на сокращение числа научных учреждений и разрушение Главной Пулковской обсерватории.

Великая Отечественная война приостановила нормальную деятельность Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ (ГАИШ). Институт подвергся бомбардировкам уже при первых налетах вражеской авиации на Москву.

Тем не менее, дежурства сотрудников института были организованы на высоком уровне, и ни одна из зажигательных бомб, упавших на территорию института, не вызвала пожара.

Астрономы не прекращали свои исследования в период военных действий и сражались наравне с другими бойцами.

С самого начала войны многие сотрудники Пулковской обсерватории подали заявления на отправку на фронт или вступили добровольцами в 8-ю Краснопресненскую дивизию народного ополчения Москвы. Среди них были такие научные деятели, как М. П. Косачевский, Т. В. Водопьянова, Г. Ф. Ситник, И. Д. Кульков, В. В. Хмелев и Н. Ф. Флоря.

Оставаясь учеными даже на фронте, кандидат физико-математических наук Г. Ф. Ситник (1911-1996) предложил метод повышения эффективности обстрела противника, применяя классическую геодезическую задачу Потенота (обратная геодезическая засечка) – «одна из классических математических задач, заключающаяся в определении местоположения точки на местности по трём ориентирам с известными координатами».

Из воспоминаний астронома Г. П. Пильника (1916-2000): «Память о боях 16 апреля 1945 года на подступах к Берлину хранит … осколок снаряда, предназначавшийся для меня, но застрявший в „Курсе звездной астрономии“ П. П. Паренаго, с которым я не расставался всю войну и носил эту книгу в полевой сумке. Небольшой острый осколок вонзился в кожаную сумку, пробил толстый картонный переплет и прошел почти насквозь, остановившись на последних страницах книги. Так „Курс“ Паренаго действительно спас мне жизнь».

Из любви к чистой науке Г. П. Пильник отказался от предложения, сделанного ему в конце войны, перейти в новую организацию, которая тогда создавалась под руководством С. П. Королева для обслуживания зарождавшейся космической эры в астрономии. Он стал доктором физико-математических наук в ГАИШ и старшим научным сотрудником отдела Службы времени.

Старшее поколение сотрудников ГАИШ продолжало в сложных условиях войны и эвакуации проводить астрономические исследования, выполняя работы, необходимые для обороны.

В первые месяцы войны известный советский астроном Б. В. Кукаркин (1909-1977) стал преподавать штурманское дело в Высшей школе дальней авиации, а П. П. Паренаго (1906-1960), основатель Московской школы звездных астрономов, работал специалистом по авиационной метеорологии.

Во время войны в науке ГАИШ остались лишь темы, имеющие оборонное и народнохозяйственное значение. В частности, были составлены специальные таблицы восхода и захода Солнца и Луны для штурманской службы бомбардировочной авиации дальнего действия.

Уже в сентябре 1941 года крупные астрономические инструменты были законсервированы. Прекратилось издание «Трудов ГАИШ». Стало очевидно, что для выполнения важной для обороны и народного хозяйства работы необходима эвакуация института.

6 октября 1941 года под руководством директора ГАИШ профессора Н. Д. Моисеева началась эвакуация части сотрудников института в Свердловск. Туда отправились 28 человек, увозя с собой основное оборудование Службы времени, необходимое для передачи ритмических сигналов времени, широкоугольный астрограф, экваториальную камеру и другие инструменты. Туда же была перевезена библиотека.

Самым важным подразделением ГАИШ в годы войны была Служба времени. Для ее бесперебойной работы в начале октября 1941 года основное оборудование ГАИШ было отправлено в Свердловск, где под руководством М. С. Зверева уже 7 ноября началась подача сигналов точного времени по радио.

В Москве сотрудницы ГАИШ А.С. Миролюбова и М.А. Смирнова проводили регулярные астрономические наблюдения и обеспечивали подачу сигналов точного времени, включая специальные сигналы для проверки Кремлевских курантов. Для работы в Москве остались часы Рифлера и пассажирский инструмент Бамберга, с помощью которого К. А. Куликов, наблюдая за прохождением звёзд через меридиан, корректировал часы. Благодаря этому, даже в тяжёлых условиях, точное время в нашей стране продолжали контролировать из Москвы. Эти наблюдения не прекращались ни на одну ночь, даже под бомбежками и в тот момент, когда враг стоял у порога столицы. Вскоре после войны за проявленное мужество и героизм обе сотрудницы были удостоены орденов Ленина.

В 1942 году в Свердловске сотрудниками ГАИШ, совместно с работниками Киевской университетской обсерватории, была создана Служба Солнца, руководимая Э. Р. Мустелем. Основной задачей этой службы стало прогнозирование «радиопогоды» для обеспечения армейской радиосвязи. Для штурманской службы бомбардировочной авиации разрабатывались специальные таблицы восхода и захода Солнца и Луны.

Некоторые сотрудники и аспиранты института (И. С. Астапович, И. С. Шкловский, А. Л. Зельманов) эвакуировались вместе с МГУ в Ашхабад, где преподавали астрономию на механико-математическом факультете университета в 1941-1942 годах. И. С. Астапович остался в Ашхабаде и после войны, организовав исследования в области метеорной астрономии.

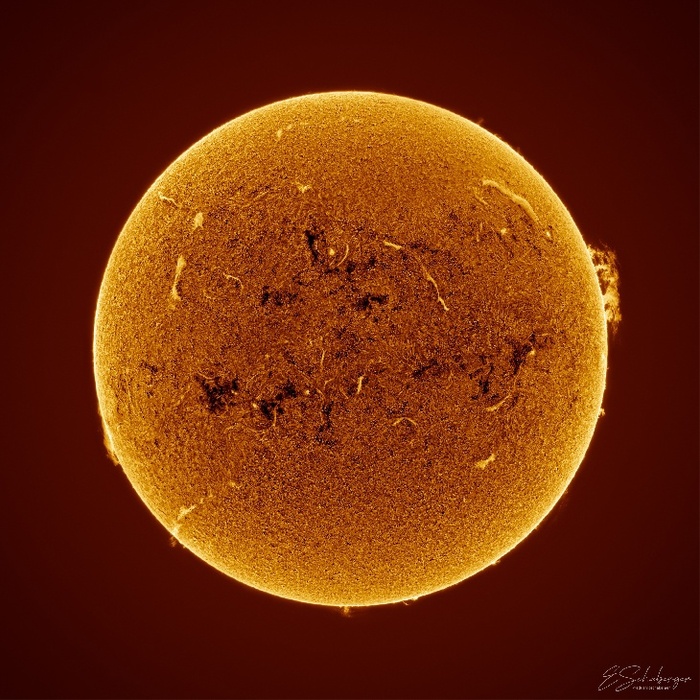

И. С. Шкловский (1916-1985) из-за сильной близорукости не был призван в армию, был эвакуирован в Ашхабад, а затем в Свердловск. Вернувшись в Москву в 1943 году, он в ГАИШ занимался разработкой общей теории короны Солнца и теорий радиоизлучения Солнца (1944-1949). На кафедре астрофизики ГАИШ в 1944 году он защитил кандидатскую, а в 1949 году – докторскую диссертации, посвященные physics солнечной короны.

Во время эвакуации продолжались и чисто научные исследования. Еще до эвакуации, в сентябре 1941 года, группа астрофизиков (Н. Н. Парийский, Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. Я. Богуславская, Э. Р. Мустель и другие) под руководством академика В.Г. Фесенкова выехала в Алма-Ату для наблюдения полного солнечного затмения 21 сентября. Наблюдения прошли успешно, и по завершении работы экспедиции В.Г. Фесенков, Н.Н. Парийский и Б.А. Воронцов-Вельяминов остались в Алма-Ате, чтобы помочь в организации новой астрофизической обсерватории, которая впоследствии преобразовалась в Астрофизический институт академии наук Казахстана.

Профессор С.В. Орлов продолжил работы над созданием новой теории кометных форм. За свои достижения 24 марта 1943 года он был награждён Государственной премией СССР. В этом же году его выбрали членом-корреспондентом Академии наук и назначили директором ГАИШ.

В 1944 году докторские диссертации защитили А.Б. Северный и Э.Р. Мустель.

Во время войны был изобретён новый, более совершенный тип телескопов – максутов телескоп. Автором изобретения стал советский учёный, оптик Д.Д. Максутов, для которого это было время творческого расцвета.

До этого существовало два типа телескопов – рефракторы и рефлекторы. Д.Д. Максутов создал третий, принципиально новый тип, в котором, помимо обычного вогнутого зеркала, как в рефлекторах, была использована особая выпукло-вогнутая линза, именуемая мениском. Благодаря мениску путь света изменялся так, что телескоп выдавал изображения, почти полностью лишённые искажений. При этом менисковые телескопы лёгки в изготовлении и удобны в обращении, что способствовало их популярности.

Создание нового типа телескопов стало настоящим переворотом в технике телескопостроения. В 1946 году Д.Д. Максутову была вручена Государственная премия I-й степени «За создание новых типов оптических систем».

Во время войны часть сотрудников Пулковской обсерватории, не ушедших на фронт, была эвакуирована в Ташкент и Алма-Ату. Они занимались исследованиями, имеющими важное оборонительное и народно-хозяйственное значение. Пулковские астрономы добились значительных успехов в наблюдении полных солнечных затмений 1941 и 1945 годов, уделяя особое внимание спектру хромосферы и короны. Во время затмения 1941 года заведующий отделом физики Солнца В.А. Крат, используя кварцевый спектрограф Хильгера, запечатлел спектры короны, хромосферы и слабых протуберанцев, определив интенсивности множества линий различных элементов.

В Ташкенте В.А. Крат вместе с группой учеников занимался оборонной тематикой, связанной с оценкой дальности видимости как на земле, так и с высоты полета. Помимо этих задач, он активно продолжал исследования в области физики Солнца, читая курсы «Уравнения математической физики» и «Фигуры равновесия небесных тел» в Ташкентском университете. Его лекции также регулярно звучали в заводах, научных учреждениях, воинских частях и госпиталях, что казалось удивительным в условиях военного времени.

Астроном-геодезист А.С. Васильев разработал в Ташкенте новый метод астрономо-геодезической разведки полезных ископаемых (1942 год) и создал конструкцию инструмента, который значительно упростил и ускорил определение астропунктов согласно новой методике.

Казанская астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта (АОЭ) осталась незатронутой военными действиями. В годы войны казанские астрономы проводили исследования Луны, слабых комет, солнечной активности и перемещения звезд. Была составлена и издана работа «Каталог малых звезд».

С 1942 года в АОЭ регулярно велись наблюдения Солнца, включая изучение протуберанцев и активных областей. Казанские астрономы, исследуя вращение Луны и ее форму, добились международного признания. Успешно были измерены диаметры планет: Юпитера, Марса и Венеры.

Новой областью исследований в АОЭ стало изучение переменных звезд. Значительный вклад в эту науку внес профессор Д.Я. Мартынов, возглавлявший обсерваторию в годы войны. В дальнейшем АОЭ стала признанным центром изучения «затменных» переменных звезд. В 1945 году в обсерватории был установлен зенит-телескоп, и она включилась в Службу широты.

Д.Я. Мартынов, совместно с учеными Б.В. Кукаркиным, П.П. Паренаго и В.П. Цесевичем, инициировал написание первой в нашей стране трехтомной монографии по переменным звездам. После успешной защиты докторской диссертации на тему «Исследование периодических неравенств в эпохах минимумов затменных переменных звезд», он был удостоен звания Заслуженного деятеля науки Татарской АССР. Под его руководством АОЭ взяла на себя работу Бюро астрономических сообщений, а также издание Астрономического Циркуляра, главным редактором которого он оставался с 1941 по 1962 год.

Д.Я. Мартынов открыл и детально исследовал процессы нестационарности и переноса вещества в нескольких двойных звездах, обнаружив зависимости «период-спектр» для тесных двойных систем. Его пионерские работы положили начало современным представлениям об эволюции таких систем с обменом масс.

Основные научные достижения Д.Я. Мартынова касаются планетной астрономии и переменных звезд, особенно тесных двойных систем, которые он успешно наблюдал и теоретически интерпретировал. Работа «Связь между периодом и спектром у затменных переменных» (1937 год) положила начало новому подходу к исследованию компонентов в тесных двойных системах. Исследования этих систем являются важным инструментом для проверки теорий внутреннего строения звезд.

Развитие современной астрофизики невозможно представить без открытия затменных двойных систем – основного источника информации о количественных характеристиках звезд. Эти звезды предоставляют данные о массах, радиусах, светимостях и температурах, которые необходимы для построения целостной картины жизни звезд, включая их образование, развитие и конечные стадии эволюции. Без теории звездной эволюции трудно судить о развитии галактик и Вселенной в целом, поскольку звезды являются ее основными кирпичиками.

В Саратовском университете велись исследования по конструкции аэронавигационных приборов и гравиметрии, где был сконструирован прибор для штурманских вычислений. Гравиметрические исследования использовались для изучения геологических структур.