ЗРИ В КОРЕНЬ - ИЩИ СУТЬ!

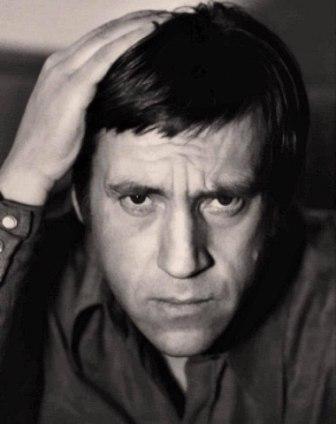

В. Высоцкий У нас вчера с позавчера…

У нас вчера с позавчера

шла спокойная игра -

Козырей в колоде каждому хватало,

И сходились мы на том,

что, оставшись при своем,

Расходились, а потом — давай сначала!

Но вот явились к нам они — сказали: "Здрасьте!".

Мы их не ждали, а они уже пришли…

А в колоде как-никак — четыре масти, -

Они давай хватать тузы и короли!

И пошла у нас с утра

неудачная игра, -

Не мешайте и не хлопайте дверями!

И шерстят они нас в пух -

им успех, а нам испуг, -

Но тузы — они ведь бьются козырями!

Но вот явились к нам они — сказали: "Здрасьте!".

Мы их не ждали, а они уже пришли…

А в колоде козырей — четыре масти, -

Они давай хватать тузы и короли!

Шла неравная игра -

одолели шулера, -

Карта прет им, ну, а нам — пойду покличу!

Зубы щелкают у них -

видно, каждый хочет вмиг

Кончить дело — и начать делить добычу.

Но вот явились к нам они — сказали: "Здрасьте!".

Мы их не ждали, а они уже пришли…

А в колоде козырей — четыре масти, -

Они давай хватать тузы и короли!

Только зря они шустры -

не сейчас конец игры!

Жаль, что вечер на дворе такой безлунный!..

Мы плетемся наугад,

нам фортуна кажет зад, -

Но ничего — мы рассчитаемся с фортуной!

Но вот явились к нам они — сказали: "Здрасьте!".

Мы их не ждали, а они уже пришли…

А в колоде козырей — четыре масти, -

И нам достанутся тузы и короли!

1967 г.

Сергей Каширин "Эфиоп?.. Негр?..Или все-таки Русский?" Часть 2

Что, разве не так? Боюсь, что так. Не только для нас, как говорится, рядовых читателей, но и для тех, кто числит себя пушкинистом, для всей историко-литературной науки значение Пушкина состоит опять-таки не в том, каково его происхождение, а именно в том, что им создано, что им написано. А поскольку он поэт, и не просто поэт, а поэт великий, поэт русский, по общему признанию историков и литературоведов – создатель современного русского литературного языка, то само собой понятно, что вопрос о его личности неизбежно упирается в вопрос о его русскости. При этом более чем понятно и то, что нечто якобы экзотическое, нечто, так сказать, арапское остается в его биографии лишь неким незначительным, малосущественным штришком. Но если нам годами и десятилетиями, вот уже, почитай, около двух столетий назойливо и безостановочно пытаются доказать обратное, то при всей нашей русской покладистости и равнодушии к каким бы то там ни было национальным различиям это в конце концов не может не вызвать чувства досады. Хочешь не хочешь, отмахиваешься, а есть здесь, согласитесь, что-то умышленное, мягко говоря, небескорыстное. Особенно, если вспомнить, что все эти нескончаемые суды-пересуды начались с гнусных происков мелкотравчатого завистника, осведомителя пресловутого III жандармского управления, то бишь – тайного агента сыскной политической полиции, шпиона, доносчика Фаддея Булгарина, коему достойную отповедь дал еще сам Пушкин.

Смешно и противно, что об этом словно бы не помнят его многочисленные последователи. То есть – делают вид, что не помнят и не ведают, что творят. И уж кому-кому, казалось бы, как не биографам сказать здесь свое решающее слово, и многие уже вплотную подходят к этому, но выйти за пределы традиционного жизнеописания все, глядишь, ровно бы духу недостает. Имея в виду сложившееся в России отношение к Пушкину как «влечение именно к лицу писателя», известный литературовед А. Карташев не без иронии обронил: «Наша всеобщая пассия – биография Пушкина». Но давайте хотя бы накоротке оглянемся, в чем же, собственно, это выразилось.

Как ни странно, по мнению самих же пушкинистов, лучшей была и остается первая биография поэта – можно сказать, основополагающая, однако давно устаревшая книга П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина», вышедшая впервые в 1855 году. О многочисленных слабых и неудачных биографиях не стоит, пожалуй, и упоминать. Нельзя, конечно, не назвать таких популярных авторов, как Н. Бродский, Ю. Оксман, Г. Винокур, Б. Мейлах, М. Цявловский, Н. Гроссман, Я. Левкович, М. Гершензон, из самых, так сказать, современных – Ю. Лотман, но даже их неоднократно переиздаваемые монографии, книги, брошюры и своего рода летописные манускрипты не выходят за рамки набившего оскомину принципа «жизнь и творчество». Мы, по существу, в тысячный и тысяче первый раз перечитываем одно и то же – «где родился, как учился, когда женился» и т. п. Вплоть до легенд и мифов, низводимых порой до уровня обывательской сплетни. А что касается поистине неисчислимых газетно-журнальных публикаций, то тут, как это ни прискорбно, дело доходит даже до скабрезных измышлений. Не случайно один из наиболее талантливых исследователей жизни и творчества А. С. Пушкина – П. Е. Щеголев мечтал о создании такой биографии поэта, которая была бы не фактографической только историей внешних событий, а историей движений его души, биографией души.

В чем же заминка, почему такой биографии нет? А потому, отвечают нам маститые исследователи, что ее создание как было, так и остается весьма и весьма проблематичным. Любой, самый эрудированный автор неизбежно сталкивается здесь с материей столь тонкой, столь непостижимой, что она едва ли поддается необходимому анализу и объективному научному истолкованию. Если допустимо еще хоть в какой-то мере приблизительно рассуждать о поэтических «движениях души», то как, скажите, написать «биографию души» в целом? Тем более – биографию того «чрезвычайного» и «пророческого» явления «русского духа», перед постижением которого в изумлении остановились даже такие гиганты художественной и философской мысли, как Гоголь и Достоевский!

Прикинешь этак со своей колокольни – а и впрямь мудрено. Вопрос в глубинной сути своей опять упирается, по всей видимости, в определение национальности. А как ее, действительно, толковать?

Под понятием «нация» (с латинского – народ, племя) в расхожем массовом восприятии этого слова обычно подразумевается коренное население страны, давшее ей название. Скажем, Русь – русские, Франция – французы, Испания – испанцы и т. п. Однако на территории государства как единое целое, как исторически сложившаяся устойчивая общность может сосуществовать много разных, больших и малых народов и народностей, нацменьшинств и племен. Так что уже в силу этого хотя бы какого-то более-менее обоснованного обозначения нации наука пока что не сформулировала. Но если трудно дать определение нации в целом, то еще труднее определить национальность отдельного человека. В особенности – ассимилированного индивидуума, или того, кто ведет свое происхождение от так называемых смешанных браков.

А их число, как мы знаем, постоянно растет. Не говоря уж о нескончаемых миграционных потоках и повсеместно увеличивающейся ассимиляции выходцев из других стран. Как же, действительно, при всем этом обозначить их национальность? Каких- либо официальных, научно-обоснованных установок и общепринятых, утвержденных законом критериев для этого нет, и мнения тут существуют подчас самые противоположные. Наиболее распространенной в последнее время стала тенденция определять национальную принадлежность как согражданство. Однако сограждан далеко не всегда можно назвать соплеменниками и даже соотечественниками. Ведь среди них немало таких людей, кто имеет и двойное гражданство. А то, глядишь, и тройное.

В этой связи все чаще и все громче слышны речи о всечеловечности и всечеловечестве. Дескать, все человечество – это одна большая семья, и каждый человек, к какой бы национальности он ни принадлежал, должен сознавать себя, прежде всего, гражданином мира.

Меж тем, пока наши ученые мужи безрезультатно бьются над разгадкой непостижимой, почти мистической тайны национальности, в Израиле ее давно уже разгадали. Причем до элементарного просто и однозначно. Так, согласно еврейскому закону, евреем, а соответственно и гражданином, может считаться лишь то лицо, у которого были еврейками мать и бабушка по материнской линии. И неважно, кто был отец. Хоть негр. Поэтому есть евреи даже чернокожие. Ну, а если так, если считать это главным, определяющим, и если русская родословная Пушкина идет по линии отца, то ее как таковую можно, значит, и не принимать в расчет. А если так, тогда…

О, тогда, выходит, он никакой не русский, а…

А – кто?

Поскольку корни его родословной по материнской линии так до конца и не прослежены, то кто же он, в самом-то деле, по происхождению? Эфиоп?.. Негр?..

В одной из своих статей о Пушкине название его незавершенного романа «Арап Петра Великого» Гоголь дал без кавычек в такой интерпретации: Царский араб.

Арап – араб? В разговорном русском просторечии такое смягчение согласных очень даже распространено. Так неужто еще и ¬ араб?

Или, может, лучше уж обратиться к нашей расхожей житейски -бытовой терминологии и сказать попросту – полукровка? Но и в таком случае то ли полуэфиоп -полурусский, то ли полурусский -полунегр, то ли вообще невозможно установить, как его называть.

Подлинно – гражданин мира!

Вот те и на! Мы-то, русские чудаки, начиная с Гоголя и Достоевского, считаем его своим, из русских русским, а он, оказывается, вон какой! Хоть для всех граждан мира за эталон бери.

Не к этому ли нас, покладистых, и склоняют?

Авось – согласимся…

٭

Родину, Отечество, как мать и отца, не выбирают. Родину, Отечество, как мать и отца, любят и почитают. А любят и почитают мать и отца, не задумываясь об этом, можно сказать, безотчетно, на уровне подсознания, инстинктивно. Помните, у Лермонтова: «Но я люблю – за что, не знаю сам…»

Хотя, конечно, у каждого это может складываться по-разному. Ведь более обостренные, нежели в зрелом возрасте, чувства и врожденные инстинкты с годами притупляются, и тогда решающую роль должны играть уже сознание, сознательное, осознанное отношение человека к родителям, к исполнению своего патриотического долга. Не случайна же легенда о блудном сыне. Да, вдобавок, не все, далеко не все блудные дети возвращаются под родительский кров.

У Пушкина жизнь складывалась так, что его называли ребенком без детства. Как ни странно, он с самого нежного возраста был нелюбим в семье – не знал ни доброго отцовского внимания, ни материнской ласки. Мать, «прекрасная креолка» Надежда Осиповна, почему-то невзлюбила «не по летам загадочного» второго своего ребенка – Александра. Она часто наказывала его и, что совсем уж непонятно, по целым месяцам могла с ним не разговаривать. Еще более отчужденно относился к нему отец Сергей Львович, вечно занятый лишь собой отставной советник и «душа общества». И только много позже, когда ослепительно засияла поэтическая слава Александра Сергеевича, они запоздало несколько к нему подобрели. К тому же этот нелюбимый сын оказался, по существу, единственной их опорой в старости. Он обеспечивал содержание и им и своему младшему брату Льву. А когда мать в 1836 году смертельно заболела, поэт окружил ее таким вниманием и заботой, как будто между ними никогда и не было никаких размолвок.

С такой искренней, истинно сыновьей любовью относился Пушкин и к своей кормилице, няне Арине Родионовне. Друзья поэта, постоянно с ним переписывавшиеся или хотя бы раз побывавшие в Михайловском, не без удивления отмечали необыкновенно родственную близость Александра Сергеевича с этой простой, неграмотной, но по-русски доброй и по-матерински заботливой старухой. Поэт не только не стыдился посвящать ей стихи, что в великосветском обществе многих прямо-таки шокировало, но даже будучи сам в летах ласково называл ее мамушкой, мамой.

«Чуть встанет утром, – вспоминал один из современников, – уже и бежит ее глядеть: «здорова ли, мама?» – он ее все мама называл. А она ему, бывало, эдак нараспев (она ведь из-за Гатчины была у них взята, с Суйды, там эдак все певком говорят): «батюшка, ты за что меня все мамой зовешь, какая я тебе мать».

– Разумеется, ты мне мать: не то мать, что родила, а то, что своим молоком вскормила…»Многозначная деталь! Многозначные слова! Вернее, не слова, а народная мудрость, народное русское речение, которым русские люди издревле руководствуются и в понимании родства, и в патриотическом своем чувствовании. А в устах Пушкина за этим вроде бы всего лишь житейским присловьем видится не только признание в сыновьей любви к кормилице-няне, но и отношение к вспоившей и вскормившей его Родине, матушке-России.

Вот о чем следовало бы покрепче помнить не знающим, куда приткнуться, блудным сынам с двойным и тройным гражданством!

Вспоминая в данном контексте слова Н. Бердяева о том, что нам, русским, присуще как бы даже стыдиться того, что мы – русские, нельзя не заметить: а вот у Пушкина такой стыдливости не было! И когда некоторые русскоязычные критики эдак многознающе уверяют, что любовь к Родине, как и любовь к женщине, не должна громко афишироваться, что истинная любовь стыдлива и целомудренно немногословна, я на примере Пушкина думаю: э-э, не надо! Ибо что же за любовь такая, если ее надо стыдиться! А гордиться тогда чем? Двойной-тройной привязанностью? Извините!..

В стихотворении «Моя родословная», парируя измышления Булгарина, намекавшего в одной из своих клеветнических заметок («Северная пчела», 7 августа 1830г.) на то, что прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал был куплен шкипером за бутылку рома, поэт со спокойным достоинством и с гордостью отвечал:

Мой предок Рача мышцей бранной

Святому Невскому служил…

У пушкинистов, в особенности – биографов, стало как бы правилом, как бы негласным уговором отодвигать эти строки в сторонку, а то и вовсе забывать о них, словно менее значимых, проходных. Однако при пушкинской лаконичности за ними стоит нечто большее, чем это может показаться при беглом прочтении. Здесь и высокая гражданственность, и – через генеалогию – осознание поэтом личной причастности к истории России вплоть до великих деяний Александра Невского, и – при благородной сдержанности – обостренно страстное чувство именно национальной гордости.

Еще в Лицее, еще с детских лет одни называли его сверчком и стрекозой, другие – менее доброжелательно и в силу собственной невоспитанности – замарашкой, мартышкой и обезьяной. А за резкую отповедь, за пылкость характера с «необузданными африканскими страстями» – еще и помесью обезьяны с тигром. Это при его-то впечатлительности и душевной ранимости! Он переживал болезненно. Да и попробуй не вспыли, если тебя шпыняют вот так буквально на каждом шагу. Отсюда, несомненно, и рано пробудившаяся пытливость в раздумьях о своей родословной. Людям, любому человеку, извечно присуще свойство интересоваться, знать – кто я? Откуда я? Почему я такой? Какую дорогу прошел мой род? Где мои корни? А если я вон как разительно отличаюсь от окружающих, то мне тем более любопытно – кем же себя считать, к какой стороне прислониться?!

Экзотическая фигура Ганнибала и его потомки – предки Александра Сергеевича по матери несправедливо и, к сожалению, слишком уж надолго, аж до наших дней, заслонили и заслоняют его предков по отцу. Произошло это из-за чрезмерного, а на мой взгляд, может, и преднамеренного усердия многих, подозрительно многих исследователей. Они лишь затенили и до невозможности запутали тот очевидный вопрос о русскости Пушкина, в котором поэт давно и вернее всех разобрался сам. Обязанный оригинальностью своего внешнего облика деду и прадеду по материнской линии, он, конечно же, не мог не интересоваться происхождением африканским. Но с годами, по мере взросления, его все более и более привлекала родословная по линии отца, родословная, вне всяких сомнений, подлинно корневая, русская. И, пожалуй, что самое важное, ничуть обе эти линии не разделяя и не противопоставляя, поэт с удовлетворением осознал, что он – русский и только русский. Свидетельство тому – его многочисленные высказывания по данному поводу в письмах, биографических заметках, документах да и в стихах.

Так в одном из писем 1831 года Пушкин с глубокой искренностью подчеркивал: «… я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них».

Обратите внимание: «чрезвычайно»! А о том, чье имя, чью фамилию получил в наследство поэт, особо говорить не приходиться.

Общеизвестны и такие, ставшие поистине крылатыми, пушкинские слова:

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

Вот – достойный ответ так называемым гражданам мира. Ответ на все времена. Пушкин не был безродным космополитом, Пушкин был потомственным русским дворянином. Его русский дворянский род был на Руси одним из древнейших. В «Начале автобиографии» поэт с гордостью отмечал: «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории…»

Само собой понятно, что тут имеется в виду наша история, история России. Что с особой силой подчеркнуто в стихотворении «Моя родословная». Кстати, еще задолго до его создания Пушкин, следуя семейным преданиям, сделал для памяти такую запись:

«Мы ведем свой род от прусского выходца Радши или Рачи (мужа честна, как говорит летописец, т.е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во время княжества Святого Александра Невского».

В устной передаче не обошлось, разумеется, без некоторых недоговоренностей, но подтверждением достоверности главных сведений может служить «Государев родословец», составленный в середине ХУI века при Иване Грозном, где о первых коленах рода Радши сказано следующее:

«1. Из немец пришел Ратша.

2. У Ратши сын Якун.

3. У Якуна сын Алекса.

4. У Алексы сын Гаврила Алексич…»

Вот этого-то Ратшу – Гаврилу Алексича и имеет в виду Пушкин. Это как раз тот безудержно храбрый ратник, чье славное имя донесли до нас «Житие Александра Невского» и Лаврентьевская летопись, повествующие о сражении дружины Александра Невского со шведами на Неве в 1240 году. По словам летописца, Гаврило Олексич на коне вскочил по сходням на вражеский корабль, был сбит в воду, но выбрался на берег и вновь ринулся в жестокую сечу.

К. Васильев Русский витязь

Крышень Русский витязь. (к картине К.Васильева)

Шлем булатный с синевою

Русы волосы до плеч,

Щит с Медведицей Златою,

А в деснице – светлый меч.

Серебром блестит кольчуга

В ярких солнечных лучах,

Словно огненная вьюга

Плащ пурпурный на плечах.

За его спиной приволье –

Пашни, веси и леса,

Но врагу спокойной доли

Не сулят его глаза!

Кто же он, суровый воин,

Давший Родине обет

Защищать её достойно –

Невский или Пересвет?

Что за диво в нём таится?

Возрождая Древний Род,

Наших славных Предков лица

Озаряют образ тот!

В нём слились –

Душа Народа,

Русский Дух Земли моей,

Наш Небесный Воевода

И защитник – Водолей.

Космос, Небо, звёзды

Изначально НЕБО и позднее КОСМОС - это нечто: частично, трудно или вовсе недостижимое - это МЕЧТА! Человеку важно иметь МЕЧТУ и с ней жить.

НЕБО - это БОГ и это СПАС. Иностранное SPACe напрямую происходит от русского СПАС (путеводная звезда).

Слово КОСМОС стоит в одном изводе со словом КОСМЫ - волосы. Волосы - это самая вершина человеческого тела, КОСМОС - вершина нашего осознаваемого мира…

Кстати иностранное star стоит в одном изводе со словами ИСТРА, СТАРт, АСТРА и СТАРость… Именно СТАРость - это вершина человеческой жизни и СТАРики наставляют нас на наш жизненный путь! Любите, уважайте и берегите всех СТАРших! Они наши звёзды - наши боги…

Делаем, что должно

и будь, что будет!

ТГ канал Русь есть мир

Суть специальной Горней операции

В потребительстве и потреблядстве

Мы – бельмо в Небесном Верхоглядстве:

Хитрожопый погоняет хитрожопым,

Чтоб поставить точку всем европам.

Коли в душах смысловой туман,

Правды нет – везде сплошной обман.

Наебулина и Наебальный

Выполняют план здесь специальный –

Специальной Горней операции

По утилизации цивилизации.

Рабы Духовных истин?

Рабы застывших формул

осмыслить жизнь хотят;

Их споры мертвечиной

и плесенью разят.

Омар Хайям.

********************************************

Рабы Духовных истин - ДУХОВНЫЕ РАБЫ

Навеки с Горним Миром

Рвут нить своей судьбы,

С мечтой о Светлом Рае

Плетутся в царство Тьмы...

Рабы Духовных истин,

быть может, это - мы?