Заброшенка

Заброшенный пионерлагерь со странными звуками, да шорохами

Самое начало лета. Очередное путешествие по затерянным уголкам Урала. Лесная дорога то и дело прерывается журчащими потоками прохладной воды, а солнце столь жаркое, что припекает даже сквозь лесные кроны.

Ноги мерзнут в промокших от воды ботинках, а футболка мокрая от пота. Вот она, тривиальная изнанка таких путешествий.

Наконец-то мы пришли. Сквозь густую растительность начинают проступать остатки строений. Сочная, яркая зелень так и норовит поглотить остатки заброшенного пионерского лагеря, что расположился на берегу одной из многочисленных уральских рек.

Лагерь заброшен достаточно давно. Часть строений находится в хорошем состоянии и кажутся даже вполне пригодными для проживания.

А вот некоторые постройки уже больше напоминают руины. Деревянные конструкции покосились, пол проломлен.

Складывается ощущение, что часть стен и полов попросту разобрана. Возможно пытались починить и забросили, а возможно просто нужны были стройматериалы для других построек.

Ясный летний день и совершенно заброшенное место не способствовало осторожности и мы все основательно расслабились. Но стоило стихнуть ветру как все окружающее пространство наполнилось странными шорохами и непонятными звуками отдаленно напоминающими шипение...

Звуки усиливались на улице, но затихали внутри зданий. Сначала мы не придавали этому особого значения, но как только первый из нас вслух озвучил причину своего беспокойства внимание на шум стали обращать абсолютно все.

Опасение вызывало то, что причину звука установить не получалось, а странные звуки словно бы преследовали нас по всей территории лагеря кроме того времени, когда мы заходили внутрь строений.

Объективных причин для беспокойства не было, но беспечность мгновенно улетучилась и никому из присутствующих не хотелось здесь больше задерживаться.

Так и рождаются слухи...

Но в итоге все встало на свои места! Когда мы выходили к реке то спугнули тех, кто являлся причинами странных звуков. Огромное количество уже, раздраженно шипя, расползались в разные стороны с нагретого солнцем асфальта.

По всей видимости все они резко вылезли из своих нор греться, после прошедшего несколько часов назад дождя.

На фотографии выше и ниже, если приглядеться можно увидеть эти самых распространенных в России змеек. На фото сверху два ужа, а снизу один.

Пока мы шли обратно к машине мы столкнулись еще с несколькими ужами и пару раз чуть ли на них не наступили. Всего было замечено порядка десятка этих пресмыкающихся.

Казалось бы, вполне логичное объяснение странным звука, но для меня это было сразу двумя откровениями.

Первое, что меня удивило, количество ужей на относительно маленькой территории, раньше я их встречал только по одиночек. Второе, что ужи шипят. Во все наши прошлые встречи ужи уползали совершенно молча, а тут выяснилось, что они не только не немые, но и даже вполне себе громкие.

Вот такое маленькое приключение. А вы знали, что ужи оказывается достаточно громко шипят?

Про заброшки и не только: https://t.me/nord_skif

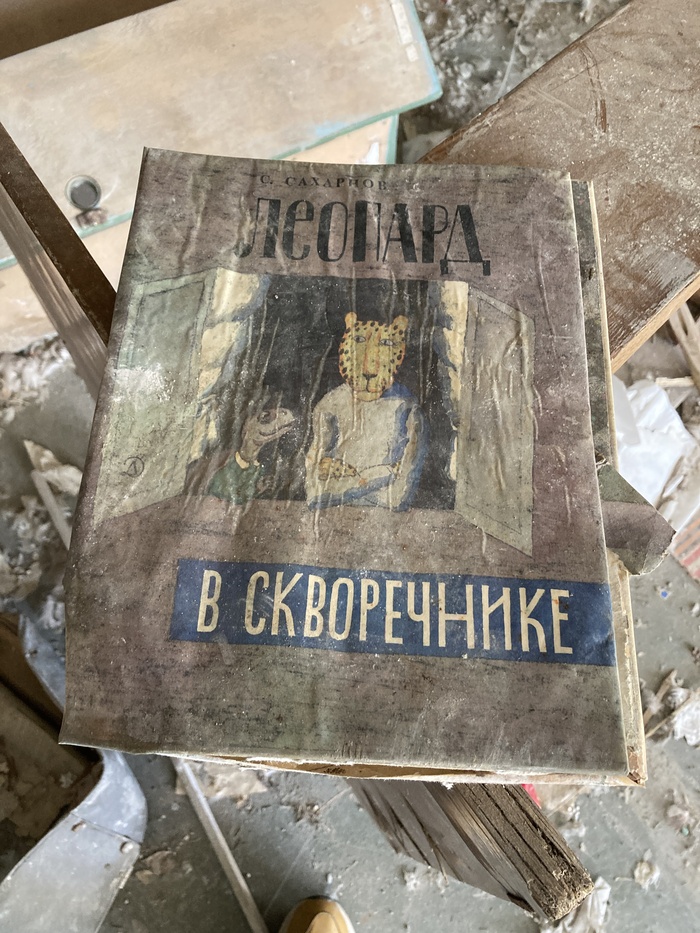

ЗАБРОШЕННЫЙ «ДОМ ГУБЕРНАТОРА»

Один из самых роскошных особняков губернии сегодня в катастрофическом состоянии.

Особняк Субботиных-Шихобаловых был построен в 1878-1881-х годах по заказу купцов Субботиных, которые занимались хлебной торговлей.

Строительством особняка занимался главный архитектор императорских дворцов из Санкт-Петербурга — Виктор Шретер. Он вдохновлялся флорентийским палаццо.

Контора торгового дома располагалась на первом этаже. На втором — семейные покои, спальня и рабочий кабинет, выполненный из мрамора и красного дерева.

Со временем дела семьи Субботиных пошли на спад, а владелец особняка трагически ушёл из жизни.

Антон Шихобалов реконструировал здание, покрасил фасад и сдал его в аренду для губернаторов.

В народе здание прозвали "Дом губернатора".

В советское время здесь успели разместить дворец инвалидов, гостиницу, управление механического завода. Сейчас же особняк находится в собственности города.

Фасад здания привлекает обилием декоративных элементов: кованые оконные решётки, скульптуры мужчины и женщины над входной группой, модульоны изящно украшающие карниз крыши.

Внутри: барокко, рококо и ренессанс. Зайдя в особняк, мы оказываемся у подножия светлой мраморной лестницы.

В помещениях нас встречают изящные камины, узорчатая плитка, а также богатая лепнина.

На втором этаже — просторный зал с антресолями для оркестра, балкон, а в подвале — большие помещения, хранящие следы заводского прошлого.

Нынешний самарский губернатор оценил наследие 19-го века и пообещал, что здание восстановят за три года.

Однако, с момента его заявления прошёл уже год, а здание всё ещё ветшает и разрушается. На территории творится хаос.

Спасибо за внимание!

Заброшенный теремок в глухой деревне

10 километров по разбитой дороге с ямами в половину колеса, и вот неприметная дорожка отходит вправо. Мне туда. Небольшая тупиковая деревня на пару десятков домов. Удивительный терем, притаившийся за густой листвой деревьев, я заметила не сразу. Пришлось доехать до конца деревни, упереться в поле и развернуться. И только на обратном пути над деревьями стала заметна металлическая башенка удивительного терема.

В деревне всего один постоянный житель. Все остальные - дачники, которые приезжают только летом.

И они достаточно бдительно и ревностно относятся к теремку. Каждый раз настораживаются, когда видят чужаков, и выходят "поздороваться". Так, во время своего пребывания там я познакомилась с тремя местными дачниками. Милейшими людьми, которые просто переживают, как бы охотники за стариной не растащили теремок "на сувениры".

Один из моих собеседников рассказал, что ещё в прошлом году на втором этаже были оконные рамы и стёкла. А несколько лет назад - и все окна на месте. Удивительно, конечно, но очень часто "туристы" отламывают кусочки резьбы терема себе на память.

Только посмотрите, сколько здесь резьбы и как красиво всё смотрится вместе. Жаль, что терем почти совсем зарос кустами и деревьями. Практически невозможно оценить его красоту в целом.

В советское время в тереме была школа. Печь была перестроена, а большой зал разделили на две комнаты. Но удивительно, что тут сохранились дореволюционные двери и розетки на потолках.

Доски пола уже кто-то снял, так же, как и перила с лестницы. Но сама лестница ещё достаточно крепкая, так что можно подняться на второй этаж.

Тут во все четыре стороны смотрят мезоны, в которых когда-то были окошки.

Сверху можно более наглядно понять и оценить строение крыши.

От местных жителей я узнала, что формально у резного дома есть хозяева, и это наследники первого владельца. Живут они то ли в Тобольске, то ли в Вологде. Лет 5 назад они приезжали и вроде как собирались "навести порядок", но что-то пошло не так. Поговаривают, что терем даже выставляли на продажу за 2 миллиона рублей. Но, как видите, желающих его купить не нашлось.

В ближайшем крупном селе есть ансамбль гусляров, которые тоже очень переживают за терем и пытаются придумать, как бы его целиком куда-нибудь вывезти. Но местные категорически против такого развития событий. По их мнению, терем должен остаться там, где задумывал владелец, ведь он предназначался именно для этого места. И вот с этим я полностью согласна.

На фронтоне дома красуется резная надпись: "Домъ Василья Яковлева Смирнова 1912 года". В целом, это всё, что известно об этой постройке. Но по слухам от местных жителей, не исключено, что это тот самый Смирнов, который начал производить известную водку. А может быть и нет.

Конечно, хочется, чтобы у этого потрясающего терема появился рачительный хозяин, который взялся бы всё отреставрировать. Но мне, если честно, слабо верится, что тут случится такое же чудо, как в Асташево.

Адрес: деревня Дуденцы, Тверская область.

Что сохранилось внутри старинной деревянной усадьбы в Нижегородской области

Зелёный деревянный теремок с резными наличниками уже почти затерялся среди заросшего парка.

Владелец - видный помещик Левашов - строил усадьбу для себя, по проекту своего зятя, барона Андрея Дельвига. Именно Дельвиг, который был видным инженером и проектировал мосты и систему водоснабжения в Москве и Нижнем Новгороде, продумал внешний вид дома и выбрал для него место на высоком берегу реки Ветлуга.

Вообще, удивительно, как по таким осколкам реальности можно восстановить историю нашей страны. Ведь детей Левашовых учил грамоте Белинский, в их московском доме бывал Пушкин.

А потом история повернулась так, что наследникам известного рода, которые внесли свой вклад в развитие Российской империи, пришлось доживать свой век в бедности и просить милостыню.

На втором этаже одного из домов была обустроена обсерватория с телескопом. В начале 20-го века был выписан паровоз из-за границы, чтобы увеличить поставки леса, был проведён телефон. В самой усадьбе располагалась оранжерея с экзотическими цветами и теплицы с южными плодовыми деревьями. В имении даже выращивали ананасы.

Сейчас окна в усадебные здания заколочены и внутри царит разруха. Говорят, что в одном из строений работает краеведческий музей, но всё было закрыто. Видимо, надо как-то заранее договариваться о посещении.

Но мне удалось попасть внутрь зелёного одноэтажного теремка и посмотреть, что тут осталось.

О прежних именитых владельцах напоминают разве что печи с изразцовыми наличниками и толстые, тяжёлые двери.

Но несмотря на такое удручающее состояние, видно, что в усадьбе когда-то было очень уютно.

В советское время в усадьбе был и колхоз, и больница, и дом отдыха, отделение почты, изба-читальня, школа и детский сад... Поэтому здания перестраивали и трансформировали под нужды нового времени.

Очевидно, что в этом помещении была кухня. Осталась советская плитка на стенах и часть системы вентиляции.

Что будет дальше с усадьбой, пока не известно. Сейчас она является частью природного парка "Воскресенское Поветлужье". Но о какой-либо реставрации или восстановлении речи не идёт.

Адрес: Галибиха, Воскресенский район, Нижегородская область, Россия.

Подводная лодка в подмосковном болоте

Полнится земля русская необычными артефактами: то бункер бетонный заброшенный найдёшь в лесу, то динозавров, то несколько полуразрушенных дворцов.

Так что если взглянуть глобально, удивить жителя Московского региона достаточно сложно. Ну, подумаешь, - подводная лодка рядом с трассой в болоте, заросшем тиной. Эка невидаль.

Иногда мне кажется, что даже если где-то в поле приземлится НЛО, жители пригородов просто подумают, что там снимают очередную рекламу, и спокойно проедут мимо. Так же, как ездят местные жители мимо этой подводной лодки.

А некоторые даже живут с видом на неё.

Взглянув на мои фотографии, сделанные в разное время года, становится понятно, что рядом с лодкой я была несколько раз. И она даже немного дрейфовала в болоте.

Естественно, мне захотелось подойти поближе и внимательно изучить эту подводную лодку.

Берег немного зарос, но пробраться всё-таки можно. Правда, при ближайшем рассмотрении лодка оказывается фанерной. И просто выкрашенной жёлтой краской.

Как появилась эта подводная лодка в Подмосковье? Всё просто. Её установили рядом с коттеджным посёлком "Ла-Манш" для привлечения внимания и рекламы. Одно время на ней даже были надписи.

В 2021 году все участки в посёлке распродали. А лодка так и осталась. Правда, сейчас она выглядит ещё более печально, чем на моих снимках.

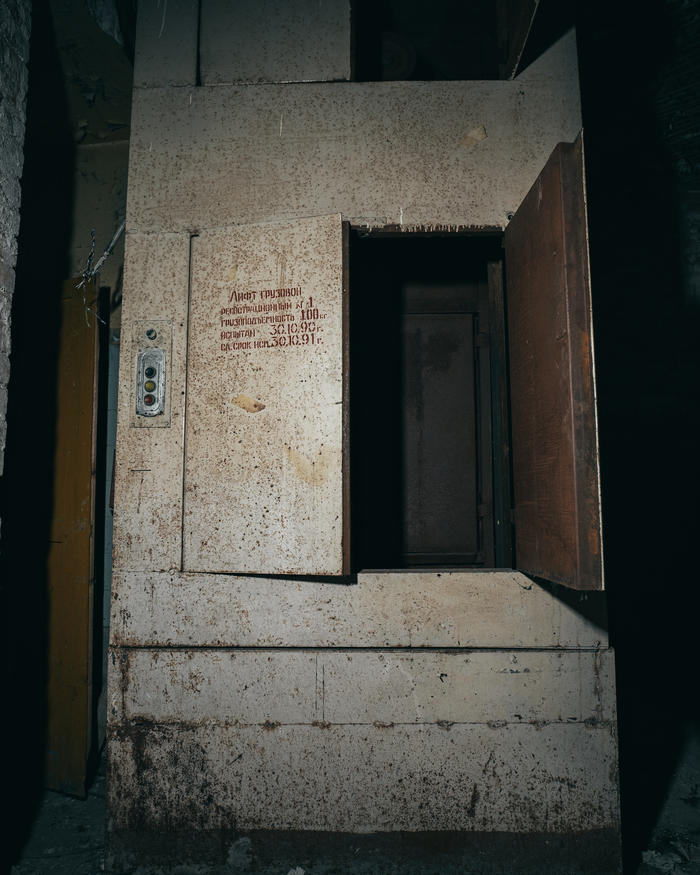

Продолжение поста «Место спасения»1

Там, где расположены нары для укрываемых, можно обнаружить несколько связок свечей. Они тут явно не для прямого назначения в случае ЧС или войны, а скорее всего просто кем-то оставлены на вечное хранение.

Ну и конечно, связь. Здесь она осуществляется по простому, нет каких-нибудь тебе радиостанций и прочего, только обычный проводной телефон.

Ну и как вы уже могли заметить по округлой форме внутри - это действительно бывшие бочки. Это подтверждается и снаружи. Объект осмотрен полностью, пора тушить свечи и отправляться к следующему месту.

Если убежище-бочка ещё как-то логически объяснима, так как расположена на территории завода и близ проходной, то вот со вторым объектом на первый взгляд всё очень странно.

Небольшой бугорок посреди гаражей и неприметная деревянная дверь, которую можно просто отодвинуть в сторону... Затем решётка, спуск вниз и уже знакомая нам герметическая дверь.

После неё небольшая змейка к другой двери - это и есть тамбур-шлюз в защитное сооружение. К слову, изветвление сделано специально, чтоб немного погасить ударную волну.

Расскажу принцип постройки, он же применим и к предыдущему сооружению. Роется яма, в неё опускается подготовленная бочка, устанавливается нужное оборудование и засыпается обратно землёй. Вуаля - не надо никакого бетона, заливаи и тд. Всё очень просто. Только весь прикол в том, что здесь уже не бочки, а цистерны, так ещё и в количестве двух штук! Такого я точно ещё не встречал.

На входе имеются остатки от двух ФВУ, видимо, по одной на каждую цистерну.

Фильтров немного - по 2-3 штуки, некоторые ещё на месте и их можно разглядеть позади привода.

Одна из цистерн затоплена примерно по колено.

Вторая абсолютно сухая, но доски прогнили до такой степени, что не выдерживают и малейшей нагрузки - с грохотом нога тут же проваливается вниз. Кстати, на этой и предыдущей фотографии виден свет сверху - это как раз горловины цистерн. Скорее всего, их оставили как запасной выход, а сверху когда-то имелись какие-нибудь подобия гермо-форточек, ибо тогда какой смысл в таких массивных дверях, да и всего сооржения вообще. И ещё, странная особенность - между цистернами имеется кирпичная кладка, а посредине сбойка, которая была зашита фанерой. Как, зачем и для чего - даже не могу представить.

По бокам остались основания для нар - это места для укрываемых, а над и под ними ещё висят трубы вентиляции, которые вот-вот и упадут, так как проржавели почти насквозь.

Кстати, на входе висят не провода, как кто-нибудь мог подумать, а корни деревьев.

Последняя загадка - зелёная железная вставка. Возможно, там был или есть до сих пор бак с запасной водой. Проверять не стали, так как лист прикручен заржавевшими болтами.

Подобные защитные сооружения не были рассчитаны на долгое пребывание в них, но по тем времена, укрыть от ударной волны, осколков, радиационной пыли или химической атаки - очень даже могли. В советский период бомбоубежищ всех видов и типов было отсроено столько, что невозможно даже себе представить. А чтоб вам хоть немного легче было это сделать - в следующий раз расскажем о ещё некоторых из них, а также поведаем, что из себя представляла Гражданская Оборона в СССР и что с ней стало теперь.

До скорых встреч под землёй!

Место спасения1

Наверное каждый из нас хоть раз слышал сирену Гражданской Обороны. Кто-то мысленно при этом думает - куда бежать и что делать, кто-то вообще не обращает внимание на подобное говоря про себя "а, опять эти очередные учения", а некоторым и вовсе не слышно, так как звук сирен не доходит до их месторасположения. Узнав бы такое - наши предки явно были бы не в восторге, так как их подготовка и отношение к этим вещам было совсем другим.

Гражданская оборона (нет, не та музыкальная группа, о которой может кто-нибудь подумать) - это была громадная и сложная система, которая вела свой отсчёт от 4 октября 1932 года, когда была образована местная противовоздушная оборона (МПВО) как составная часть системы ПВО страны. Проведу краткий экскурс в историю:

МПВО представляла собой систему мероприятий, проводимых с местными органами власти в целях защиты населения и объектов экономики от нападения противника с воздуха, ликвидации последствий его ударов, создания нормальных условий для работыпромышленных предприятий, электростанций, транспорта и так далее. В 1940 году в качестве Главного управления МПВО была включена в систему НКВД-МВД СССР. В 1961 МПВО была реорганизована в Гражданскую оборону, была введена должность начальника ГО. В 1971 году руководство ГО было возложено на Министерство обороны СССР, повседневное руководство — на начальника ГО — заместителя министра обороны СССР (начальник войск ГО).

Ответственность на местах возлагалась на Советы Министров республик, исполкомы Советов народных депутатов, министерства, ведомства, организации и предприятия, руководители которых являлись начальниками гражданской обороны. При них были созданы штабы ГО и различные службы. Также важной организацией в системе гражданской обороны являлся ДОСААФ. ДОСААФ проводил обучение молодёжи по стрельбе, плаванию, вождению автомобиля, парашютизму, пилотированию самолётов и радио коммуникации. В 1991 году система ГО была включена в состав Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 1994 — это МЧС России).

Рассказать всё о Гражданской Обороне в СССР, её значение и важность, в одном выпуске не получится, так как данная система настолько объёмна, что надо делать отдельный пост. Сейчас мы поговорим лишь о нескольких примерах нестандартных бомбоубежищ в Ростове-на-Дону и Батайске, заодно немного научимся находить защитные сооружения на местности не только по уцелевшим табличкам на домах.

Убежища делятся на несколько типов и категорий, классов защиты и тд, но об этом тоже сейчас не будем, так как тема слишком обширная. Сейчас я лишь покажу вам котика, который сидит на бетонной коробке.

Кто-то здесь увидит лишь пушистого зверька, а кто-то, например мы, увидит вентиляционную шахту, ведующую в убежище. Вентиляционные шахты (ВШ) - это один из первых признаков наличия защитного сооружения. Так как мы находимся во дворе, где вокруг одни лишь сталинки, то с большой вероятностью можно сказать, что под одним, а может и всеми домами имеются убежища. Период постройки жилых домов данного типа являлся расцветом поддомников, которыми обильно снабжали эти сталинские дома. Оно и понятно - дома предназначались для рабочих, а кто ещё, как не они - самые важные в социалистической системе, особенно, если твоя страна находится в состоянии холодной войны, которая может в любую минуту перейти в реальную.

Подобные сооружения имеют названия "поддомные", так как находятся под домом, что собственно логично. Вход обычно осуществляется через подъезд, либо пристроен сбоку - как спуск в обычный подвал. Первое, что бросается в глаза при спуске вниз - это жёлтая металлическая дверь, а точнее гермо-дверь. в 99 процентах её наличие означает то, что тут было убежище.

После развала СССР они были брошены на произвол сюдьбы - кто-то из жильцов обустраивал кладовки, кто-то организовывал какой-нибудь склад, нередко поселялись конторки и фирмы, а порой молодёж устраивала здесь свой сквот. В общем, дальнейшая судьба после забрасывания защитных сооружений может быть самой разнообразной.

В нашем случае что-то похожее на переделку убежища под свои нужды - эдакий погреб жильцов дома. Часть подвала брошена уже лет как 10 и вряд ли кто-то сюда заходит. Посреди бытового хлама можно найти забавные вещи из прошлого - старые радио, телефоны, часы и прочее. Порой попадаются совсем уникальные экспонаты, но об этом как-нибудь в другой раз.

Пройдя заброшенную часть, внезапно выходим в ухоженные помещения. Чуть дальше - стеллажи с закрутками. Отсюда точно надо уходить, так как встречи с жильцами порой оборачиваются такими приключениями, что лучше избегать их. Бывало, что нас обнаруживали жильцы и закрывали в убежище, дожидаясь полицию, затем разборки и обьяснения на весь день и прочие проблемы, а они нам не нужны.

Поэтому быстро досматриваем оставшуюся часть. Тут, например, заметили ещё уцелевшую гермо-форточку, которая ведёт в тоннель, а он выходит в ту самую вентиляционную шахту, на которой сидит кот. Такие форточки и двери (та самая жёлтая дверь в самом начале обзора) должны закрываться при помощи рычагов, но они здесь уже отсутствуют. Благодаря этим дверям и форточкам - радиационная пыль и прочая гадость не сможет попасть внутрь убежища, заодно защитит от ударной волны.

Также в защитном сооружении должен быть санузел и баки с запасной питьевой и технической водой, но всё это успешно было сдано в пункт приёмки металлолома или просто выброшено. Зато на своём законном месте фильтро-вентиляционная система. Даже сами фильтры-бочонки ещё на месте.

Ну и конечно, куда же без средств индивидуальной защиты. Увы, тут остались лишь старенькие гражданские противогазы ГП-4, ну или слоник, как многие их называют. Наверняка набор СИЗ был намного больше и не ограничивался лишь противогазами.

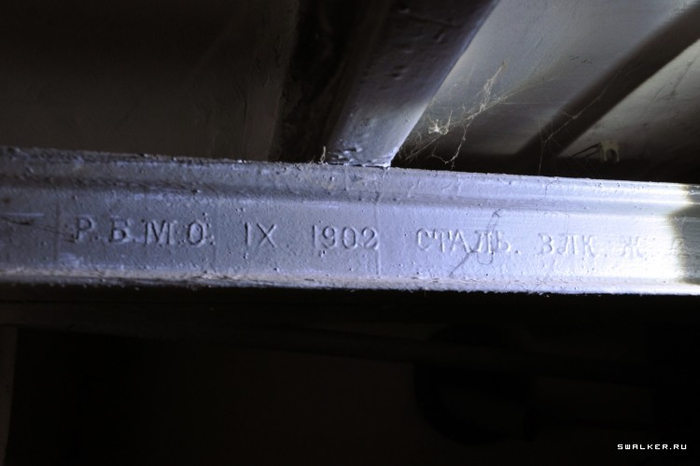

Вот, кстати, находка над головой - перекрытия подвала сделаны из старых рельс, на которых имеются клейма за 1902 и 1917 год.

В общем, изучать подобные места очень даже интересно - не найдёшь что-то советское, так найдёшь дореволюционное.

Пора на выход и сделаем это уже через другой вход, который расположен в противоположном конце убежища. Здесь нас ожидал сюрприз - две гермо двери, которые образуют тамбур-шлюз. На дверях уцелели не только рычаги, но и КИД (кругляши посередине) - это клапаны избыточного давления. Нужны они понятно для чего - представьте себе давление снаружи, когда рядом бахнет ядерная бомба, и давление внутри убежища.

Пока находились под землёй, на улице уже стемнело, но это и к лучшему - ведь темнота лучший друг молодёжи.

Ещё пол часа и мы на месте. Оглядываемся по сторонам, затем телепортируемся на неизвестную территорию и уже стоим возле одного из входов в следующее убежище.

Судя по всему, про него забыли ещё как лет 20 назад, так как почти абсолютно всё осталось на своих местах, а вход знатно замело листвой.

Здесь, как и подобается, снова встречаем гермо дверь, только теперь вместо рычагов штурвалы. Можете кстати заценить толщину подобных дверей.

Система задраивания была цела, и чтоб не спалиться от света наших фонарей, закроемся внутри бомбоубежища.

Как можно понять по округлой форме - мы внутри самой настоящей бочки. Да, вы не ослышались - это убежище-бочка. Подобного типа защитные сооружения не так часто встречаются, а уж тем более в наших краях. Так что можно сказать, что это уникальный объект.

Как и в поддомном убежище, встречаем ФВУ (фильтро-вентиляционная установка), а также целый ручной привод, который даже запустили. Кстати, привод работает от электричества, но если его вдруг не станет, то можно крутить вручную.

Дизельного генератора здесь не предусматривалось, поэтому защитное сооружение пользовалось только внешними источниками электроснабжения. В противоположном конце бочки имеется ребристая гермо-дверь, как в поддомнике в самом начале обзора.

Санузел совсем скромный, но он есть. Представляет собой лишь один унитаз и один рукомойник.