Лига египтологов

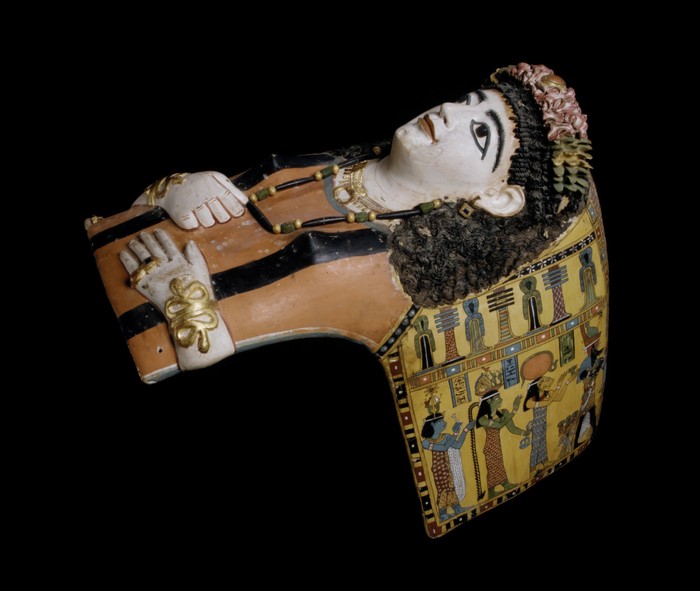

Внутренняя сторона крышки саркофага

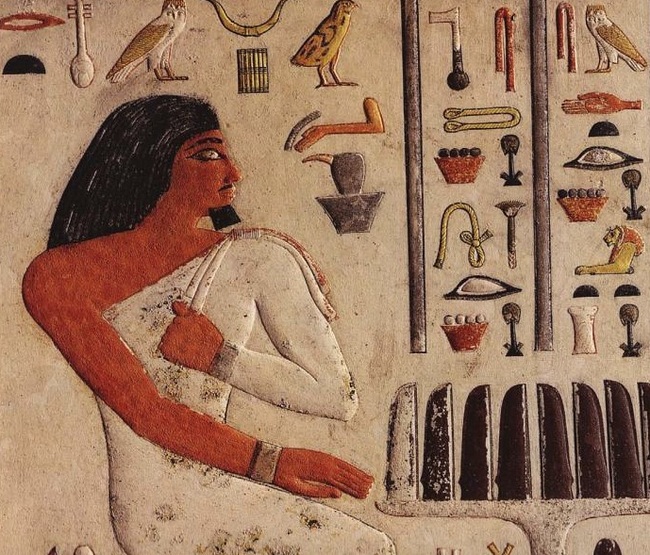

Богиня неба Нут, изображенная на внутренней стороне гранитной крышки саркофага фараона Мернептаха. XIX династия, XIII в. до н.э. Каир, Египетский музей. Как покровительница усопшего, богиня Нут часто изображалась на внутренней стороне крышки саркофага, словно склоняясь над мумией и принимая её в свои объятия. Тексты Древнего Царства даже иногда называют крышку саркофага — «мут» [мать], отождествляя ее с предвечной Богиней Неба.

Senmuth feat. Wervolka «Слёзы Сердца Царевны Хнумит»

Трогательная песня любви древней красавицы, жившей в эпоху Среднего Царства, обращённая к Владыке её сердца, величественному соколу Гора. О самой Хнумит известно мало, но мы хотели представить, чем она жила, как обычный человек. Жизнь девушки, даже царицы, не могла не быть наполнена Любовью, даруемой Золотой, Госпожой Бирюзы. За эту любовь она готова была бороться, даже прибегая к сакральной египетской магии.

До наших дней дошли нетронутая грабителями гробница Хнумит, ныне засыпанная песками, и множество ювелирных украшений, которые находятся в экспозиции Каирского музея в Каире и представляют прекрасные образцы чеканки по золоту Среднего царства.

2017, Ethnic/ambient

Wervolka: вокал, бэк-вокал

Senmuth: музыка, сведение, графическое оформление

Влад Павловский: лирика

Станислав Черемных: бэк-вокал, запись вокала

Изображение павиана

Аппликация с изображением павиана, найденная на пеленах мумии животного. Саккара, Эпоха Птолемеев, 305–30 гг. до н.э. Лён. Бруклинский музей. © Фото: Gavin Ashworth. Где была найдена и на мумии какого животного — не уточняется. Судя по-всему, впервые экспонируется на выставке Soulful Creatures: Animal Mummies in Ancient Egypt в Бруклине [29 Sep. 2017 – 21 Jan. 2018]

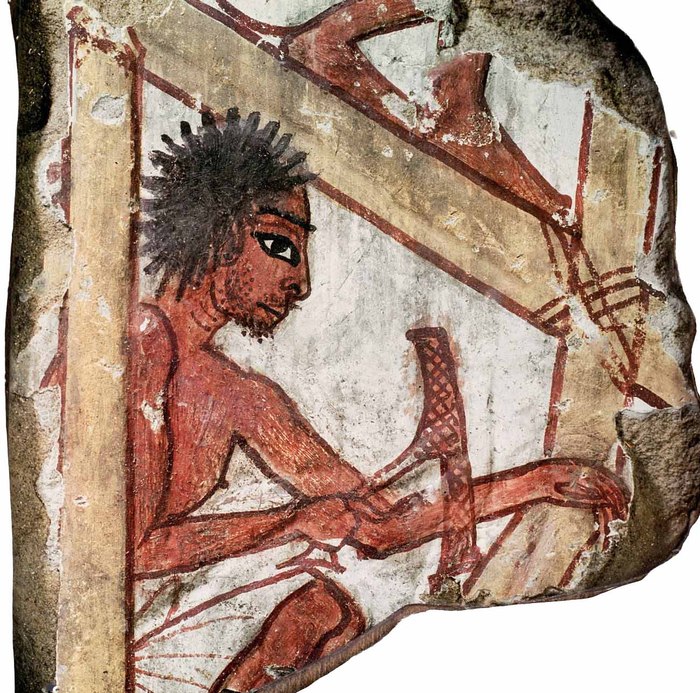

Растительность на лице древнего египтянина

Мы знаем, что древние египтяне красили волосы, делали самые разнообразные прически, носили парики, стриглись налысо, а фараоны носили приставные бороды, и таких примеров очень много. Мы знаем изображения бородатых чужеземцев, которые были послами в Египте или пленниками. Но сейчас посмотрим на небритых египтян, а так же на египтян — с усами. Считается, что небритость [царей] - признак скорби или траура. Что же касается усов, так "почему Володька сбрил усы?", ответ знает только он сам. Т.е. тот кто носит или носил усы.

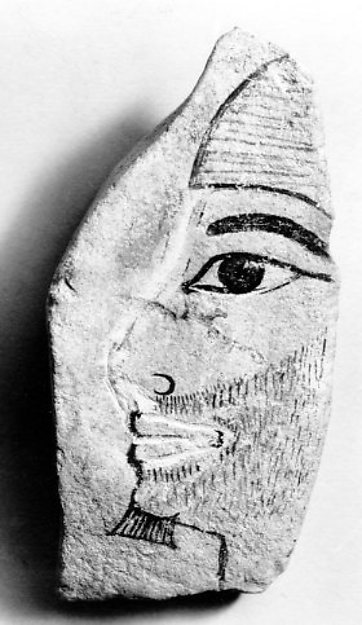

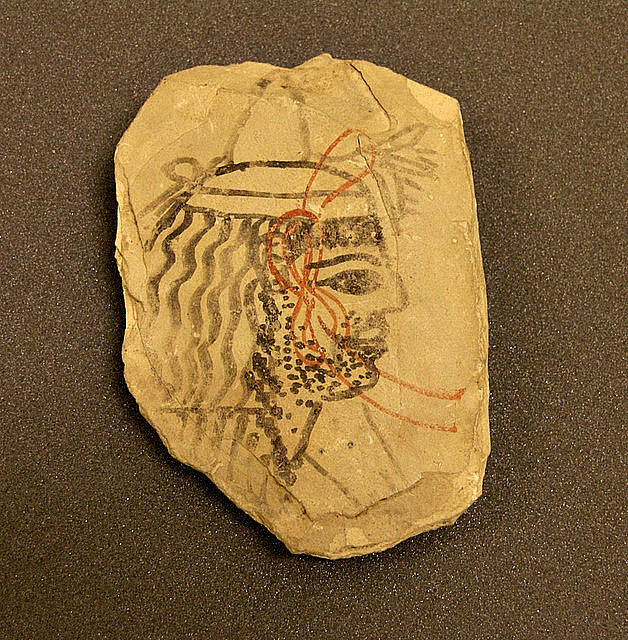

На остраконе изображен, предположительно, фараон Сети I (Новое Царство)

Плотник за работой. Изображение на остраконе. 19-я династия, Новое Царство.

18 Династия. Новое Царство, остракон

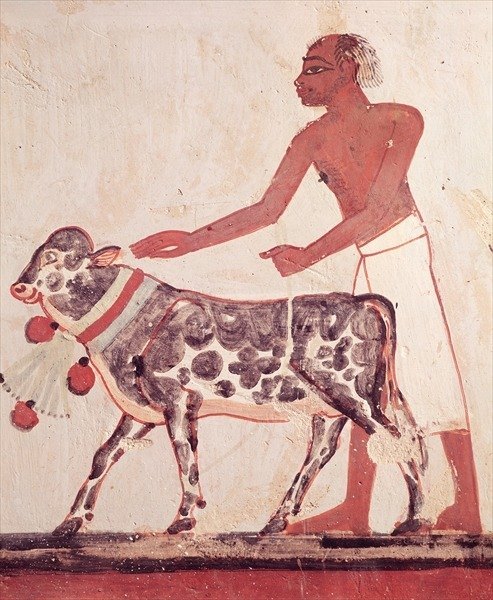

Крестьянин ведет корову на заклание. Гробница Менна (TT69), Новое Царство, ок. 1550-1292 гг. до н.э.

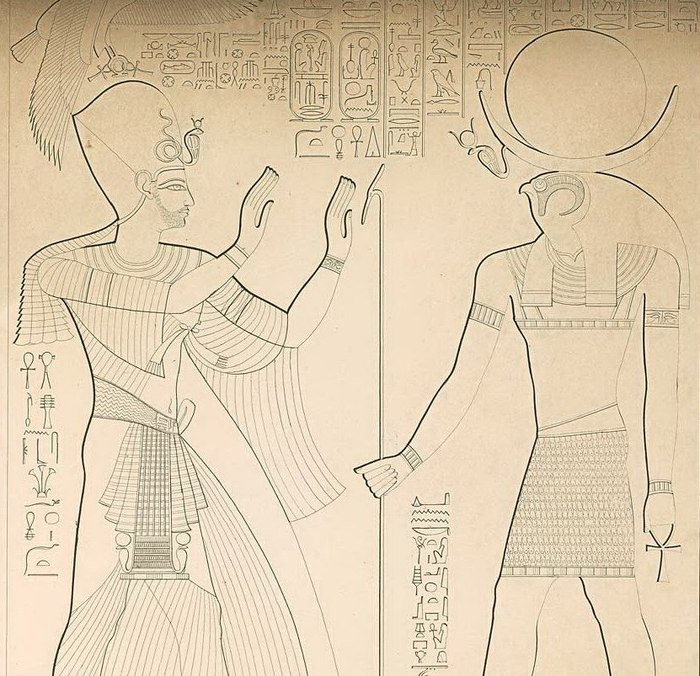

Рамсес II, изображенный в гробнице Нетхамона в Фивах (№ 341).

Остракон. Новое царство. Из музея Ф. Питри

Фараон ХХ династии Рамсес IX на стенах гробницы в Фивах. Из прорисовок Э. Вайденбаха в экспедиции К. Лепсиуса.

Теперь древние египтяне с усами. Принц Wepemnefret, 4 династия, период правления Хеопса.

Среднее царство, посмертная маска

Среднее царство, посмертная маска

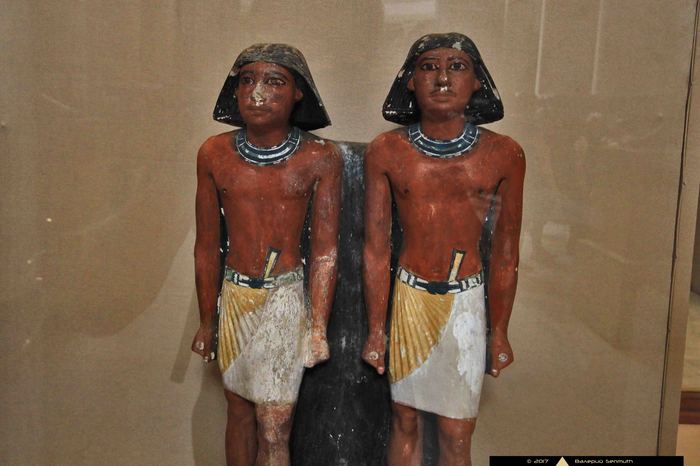

Двойная статуя Нимаатседа, 5 династия, 2504—2347 г. до н. э.

Принц Рахотеп [брат Хеопса] с женой Нофрет. Статуя найдена в некрополе Мейдумской пирамиды, 4 династия, 2613—2589 до н.э.

Посмертная маска царя 6-й династии Древнего Царства Пепи II, найденная в его пирамиде. Выставлена в экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина.

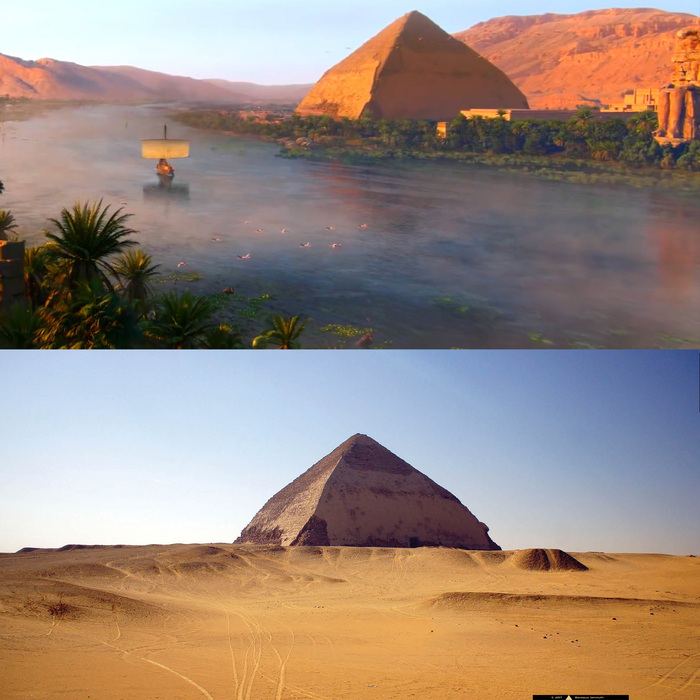

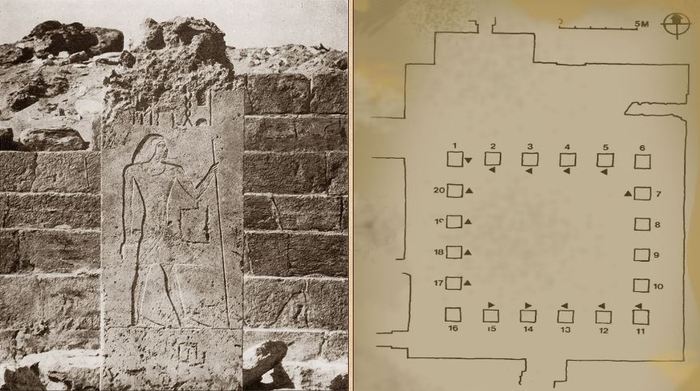

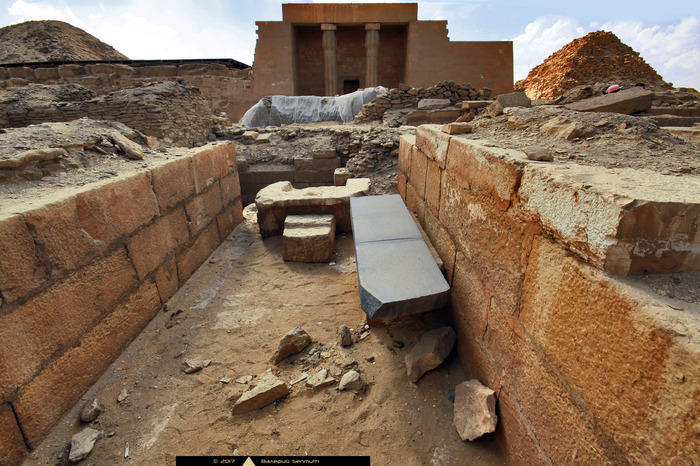

Мастаба Птахшепсеса в Абусире

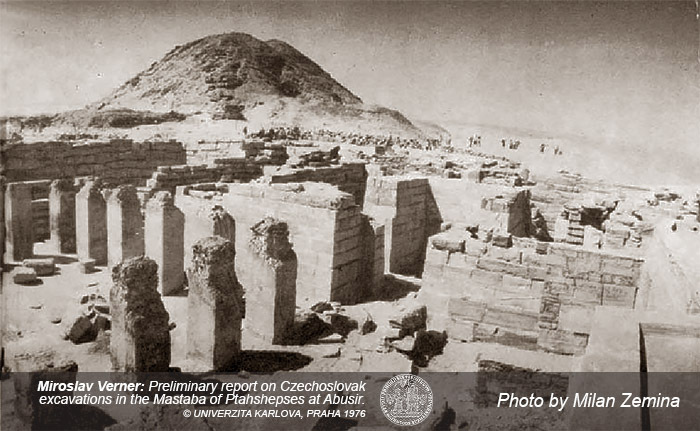

В Абусире в метрах ста на юго-восток от пирамиды Сахура и в 60 метрах на северо-восток от пирамиды Ниусерра, расположен заупокойный комплекс, принадлежащий одному из самых выдающихся членов царского двора, визирю и зятю фараона V Династии Ниусерра Ини — Птахшепсесу. Это сооружение считается самой большой и уникальной в архитектурном плане не царской гробницей Древнего Царства.

Некрополь Абусир находится между Гизой и Саккарой и на данный момент официально для посещения закрыт. Здесь находится около 14 пирамид, но большинство из них разрушены, а лучше всего сохранились пирамиды Нефериркара, Сахура и Ниусерра, а так же множество самых разнообразных гробниц V династии.

Впервые руины древней постройки были обнаружены немецким египтологом Рихардом Лепсиусом в 1843 году, который классифицировал найденный объект как Пирамиду (в силу внушительного размера его видимых границ) и обозначил на схеме Абусира, как «Пирамида № XIX», о чем впоследствии он сообщил в своей работе «Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien». Первые же археологические работы были проведены полвека спустя французским геологом и археологом Жаком де Морганом в 1893 году, в ходе которых выяснилось, что обозначенный Рихардом Лепсиусом участок фактически является лишь частью чьей-то мастабы. Раскопки Де Моргана, результаты которых были опубликованы в конце XIX века, охватили лишь одну треть сооружения, так как из-за нехватки времени и финансов продолжить крупномасштабные археологические работы не удалось. Объект был оставлен в распоряжении природы и песков Абусира еще на 70 лет.

В 1960 году Чехословацкий Институт Египтологии, впервые в истории Чехословацкой Социалистической Республики, приступил к крупномасштабным археологическим работам на территории Абусира. Во время серии раскопок, проводимых с 1960 по 1974 год под руководством египтологов Збинека Жабы и Абду аль-Керети, было полностью расчищено все древнее сооружение, известное на сегодняшний день, как самая крупная и самая сложная неимператорская гробница периода Древнего Царства.

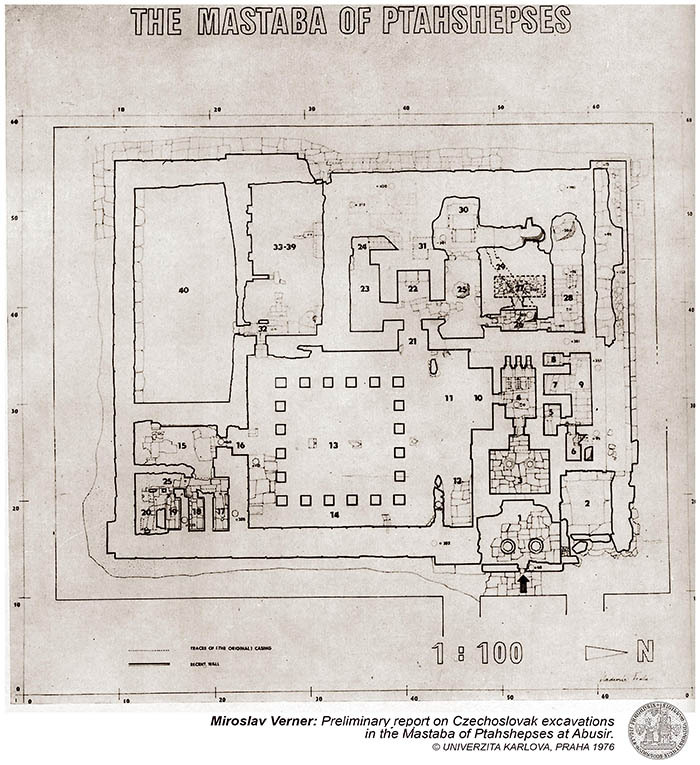

Общий план Мастабы, сокращенный до масштаба 1:200, был составлен на основе частичных измерений предыдущих экспедиций, в ходе которых раз от раза постоянно уточнялись параметры и замеры, первоначально озвученные Жаком Де Морганом.

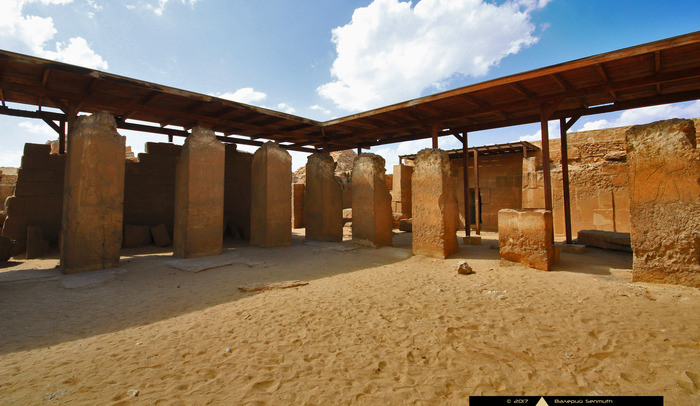

Мастаба Птахшепсеса строилась в три этапа. Вход в нее, задокументированный Жаком Де Морганом и подтвержденный Збинеком Жабой, расположен в северо-восточном углу комплекса. Он представляет собой сооружение, состоящее из двух шестиметровых известняковых колонн, выполненных в виде лотосов, поддерживающих известняковый архитрав. Эти колонны являются древнейшим примером подобного дизайна когда-либо применявшегося в Древнем Египте.

Вход ведет в комнату с колоннами в виде лотосов с 6-ю стеблями, которая была построена во время второго этапа расширения мастабы и первоначально служила входом в нее, но была закрыта при третьем этапе расширения. Стены этой комнаты украшены сценами погребального культа и биографическими сведениями из жизни Птахшепсеса. Узкий коридор с его изображениями ведет в часовню с фрагментами статуй, которые когда-то были установлены в трех нишах.

Часовня ведет в квадратный двор с двадцатью прямоугольными известняковыми колоннами, который был построен на третьем этапе расширения мастабы.

На этих столбах выгравированы силуэты Птахшепсеса в натуральную величину и развернуты таким образом, чтобы вывести посетителя мастабы к большому алтарю в центре, к первоначальному входу в мастабу и, в итоге, к погребальной камере Птахшепсеса. На приведенной ниже схеме стрелками показаны направления силуэтов на колоннах.

Захоронение находится в северо-западном углу сооружения. Оно представляет из себя небольшую камеру с двумя гранитными саркофагами, вскрытыми древними грабителями. Большой саркофаг принадлежит Птахшепсесу, а меньший - его жене Хамерернебти.

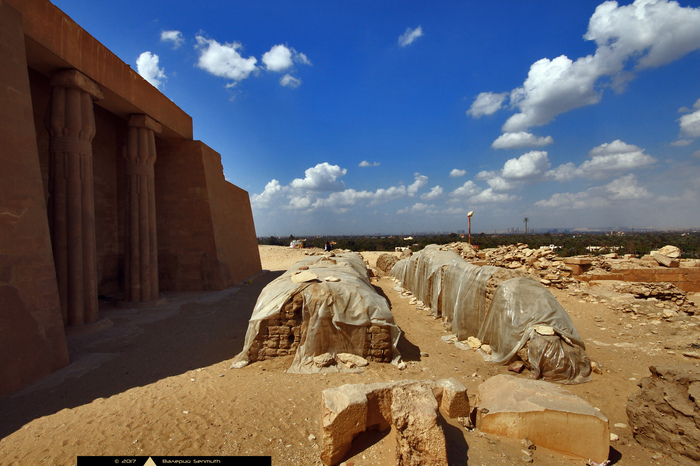

Как и Абусирские пирамиды, мастаба не раз подвергалась расхищениям, и мумии Птахшепсесов были уничтожены. Во времена Нового Царства помещение мастабы было задействовано под мастерскую по демонтажу ее же блоков для последующего повторного использования их при возведении других построек. Эта разрушительная деятельность продолжалась до периода Римской Империи, в результате чего руины гробницы визиря Птахшепсеса были полностью погребены под песками Абусира.

Оригинальные рельефы украшают стены нескольких помещений мастабы. К настоящему времени сохранилось приблизительно 60 квадратных метров покрываемой ими общей площади стен сооружения.

Рисунки и барельефы, повествующие о жизни, деятельности и проводах Визиря Птахшепсеса в Загробный Мир.

Плита неизвестного предназначения. Ее толщина составляет 10 см. Материал - мелкокристаллический голубой песчаник из аналога которого была изготовлена крышка саркофага Безглавой Пирамиды в Саккаре. На поверхности плиты — следы абразивной обработки. Она почему-то была оставлена реставраторами именно на этом месте. На полуразрушенной известняковой скамье в часовне для приношений. В полном описании данной мастабы с результатами реставрационных и консервационных работ этой мастабы в статье Мирослава Барты «The mastaba of Ptahshepses Junior II at Abusir» (Agypten und Levante: Internationale Zeitschrift fur aegyptische archeologie und deren nachbargebeite, ISSN 1015-5104) подробно описаны архитектурные особенности, конструкция, материалы, кладочные растворы и некоторые тонкости устройства этой мастабы в сравнении с другими того же времени, и в них данная плита не фигурирует.

Следует отметить бережное отношение египетских специалистов по консервации древних объектов, что обеспечит их сохранность для более детального исследования в будущем.

Петербургские Сфинксы

Чем больше вглядываешься и изучаешь сфинксов, тем больше восхищаешься мастерством древних скульпторов. Лицо, спокойное и безмятежное, изображает фараона, «благого бога», а потому превосходно отполировано. Полировка просто изумительна, максимальна по отношению к остальной фигуре каждого сфинкса, причем выступающие брови и линии подводки глаз наоборот сделаны матовыми и фактурными. Глаза имеют еще более выразительную перекрещивающуюся насечку, выполненную тонкими скрапелями.

Из статьи:

Станислав Щигорец, Альбина Доос «Петербургские сфинксы: реставрация и характеристика обработки поверхности памятников».

Художник: Воробьев Максим Никифорович (1787-1855)

Все линии сфинксов необыкновенно изящны, нет ни одной незавершенной детали. Даже в местах, труднодоступных для обработки, все тщательно отшлифовано и отполировано; с особой тщательностью выполнены ушные раковины сфинксов, изумительные как по пластике, так и по тщательности обработки поверхности гранита. Особую выразительность лицам придают губы, подернутые таинственной улыбкой. У восточного сфинкса сохранилась только правая часть губ. Чтобы придать большую четкость рисунку губ, скульптор обвел их тонкой выпуклой обводкой шириной 1-1,5 мм, высотой 1,5— 2 мм. Это было сделано в камне, очень сложном для такой тончайшей работы из-за своей крупнокристаллической структуры.

На лице, несмотря на практически зеркальную полировку, хорошо видны следы вырубки каким-то инструментом, тонкие трещины и следы деформации кристаллов, образовавшиеся от удара инструментом. Эти следы особенно хорошо видны на переносице, спинке носа, крыльях ноздрей. По щекам сфинкса из-под полосатого немеса проходит тонкая полоска ремешка для крепежа накладной бороды. Этот ремешок тоже сделан матовым, фактурным, резко контрастирующим с блестящими поверхностями щек. Увы, бороды утрачены на обоих сфинксах; остались видны только небольшие фрагменты волос у самого основания бороды; даже по этим скудным остаткам видно, что волнистые волосы были сделаны матовыми.

Особое мастерство скульптор продемонстрировал при создании полосатого царского платка — немеса. Платок одет на голову под короной и спускается к плечам в виде широкого капюшона, форма которого проста и безукоризненна. Мастер сумел передать в граните лоснящуюся поверхность ткани, из которой сделан платок, очень реалистично показал на ней полоски с помощью фактурной поверхности, чередуя лощеные полосы с полосами матовыми, насеченными скарпелью.

Туловище тоже хорошо отполировано, однако по отношению к лицу эта полировка менее блестяща. Поверхность лоснится, словно шкура льва, за счет очень умелой полировки. Отмечу, что царапины от шлифовального инструмента, которые видны на макроснимках, необычайно длинные и параллельные. Такие следы обычно оставляет инструмент со связанным абразивом. Финал этой фактурной симфонии — короны на голове сфинкса. Корона дешрет тоже лоснится, правда, слабее, чем тело сфинкса; корона хеджет имеет фактурную, матовую поверхность. Главным акцентом здесь был, безусловно, урей — символ царской власти, изящно изогнувшаяся кобра. К сожалению, ни одной головки урея не сохранилось, однако на капюшонах кобр также отчетливо видны следы шлифовки.

Исследуя сфинксов, мы накапливаем множество разнообразных данных о материале, из которого они были сделаны, о состоянии этого материала на сегодняшний день, уточняем и совершенствуем перевод текстов, анализируем значение этих изваяний в системе религиозных и духовных ценностей древних египтян. Но мы имеем поразительно мало достоверных сведений о технологии изготовления сфинксов.

Необходимо принять во внимание механические свойства гранита, из которого изготовлены сфинксы. Асуанский гранит относится к группе твердых камней, обработка которого достаточно сложна; если принять во внимание размеры и вес камня, то эти сложности возрастают многократно. Мы можем предлагать сколько угодно гипотез о технологии камнеобработки египтян, но опираться мы можем только на тщательное изучение поверхности камня и следов, оставленных человеком в процессе обработки. Пока это объективные и единственные достоверные свидетельства. Для того, чтобы понять технологию обработки камня, мы должны изучить следы, оставленные на обрабатываемой поверхности инструментом.

Любой технологический процесс в камнеобработке связан с направленным разрушением камня. Именно способ и методы направленного разрушения камня и определяют эффективность технологического процесса обработки. Способов разрушения камня немного. Это удар (ударная обработка), истирание (пиление, резка) и термическая обработка. О применении термической обработки в древности нам практически ничего неизвестно (мое примечание: метод фаер-сеттинг был использован в асуанских каменоломнях) , поэтому остаются два основных способа разрушения камня — это удар и истирание (резка, пиление). Вся древняя глиптика строилась на основном технологическом процессе — обработке истиранием. Но глиптика — искусство обработки миниатюрных твердых камней. Для грубой обработки камня более эффективный способ — это удар. Технологические процессы обработки камня ударом и истиранием выполняются в определенной последовательности по следующей схеме:

• приближенная обработка изделия по форме и размерам;

• точная обработка изделия по форме и размерам;

• фактурная обработка изделия.

Каждый из перечисленных этапов обработки выполняется своими специфическими инструментами и приспособлениями. Сейчас трудно сказать, каким образом удавалось удалять с обрабатываемой гранитной заготовки статуи крупные куски излишнего камня. Скорее всего, это был процесс скалывания буроклиновым способом, когда с помощью ручных буров или сверл высверливался ряд отверстий, в которые затем забивались медные или деревянные клинья. Таким способом производилось грубое обкалывание камня. Далее по технологии выполнялась операция грубого выравнивания поверхности. По-видимому, эта операция выполнялась ударными инструментами и инструментами с применением крупного абразива. Рассматривая поверхность готовой статуи, мы фактически видим только два типа следов.

Во-первых, мы видим следы обработки камня. При этом надо обратить внимание, что если статуя выполнена тщательно, то мы видим в основном следы итоговой обработки, то есть тонкой шлифовки, полировки или нанесения специальных фактур. Во-вторых, мы видим следы, образовавшиеся на поверхности камня в результате его жизненного существования. Первые следы носят организованный характер, то есть имеют определенный вектор или направление движения. Вторые следы, как правило, имеют вид хаотичных царапин и потертостей без какого-то преимущественного направления. И если изучение первого вида следов может нам дать представление о технологии обработки камня египтянами, то второй вид следов только маскирует первый и мешает представить общую технологическую схему обработки камня. Как уже говорилось выше, обнаружить следы предварительной обработки камня на готовом изделии практически невозможно. Обычно эти следы исчезают в процессе дальнейшей обработки поверхности. На стадии предварительной обработки каменного блока заготовки происходит интенсивное удаление излишнего материала камня. Наиболее эффективным способом каменный материал можно удалить только скалыванием, то есть с применением ударного метода обработки.

Суть ударного метода обработки состоит в том, что энергия удара, осуществляемого тяжёлым молотком, передается через ударный инструмент камню. Под воздействием удара режущая или колющая кромка инструмента оказывает сильное давление на камень. Это давление вызывает первичное разрушение, образуя в месте контакта с лезвием вмятину, так называемое гнездо пластической деформации и раздавливание камня. По контуру площади смятия развивается кольцевая трещина, направленная в глубь камня, происходит выдавливание разрушенной части и скалывание небольших элементов. Под воздействием этих усилий происходит образование огромного количества мелких трещин в кристаллической структуре гранита. Эти трещины образуются в кристаллах на значительную глубину.

Величина динамического воздействия зависит от ряда факторов. В первую очередь величина динамического усилия, передаваемого камню, зависит от твердости материала режущей (колющей) кромки инструмента. Медные зубила египтян не могли глубоко врезаться в гранит. Скорее всего, в кромки инструмента были вставлены пластины кварца, который имеет значительную твердость. Рассматривая внимательно поверхность сфинксов, можно обнаружить следы ударного воздействия лишь по трещинам в кристаллах полевого шпата. Как уже отмечалось выше, следы грубой обработки поверхности на сфинксах практически не видны. Следы более тонкой обработки — шлифовки поверхности — видны достаточно хорошо. Если приглядеться к урею на голове одного из сфинксов, то видно, что капюшон священной кобры украшен декоративным орнаментом, шея кобры прорезана очень тонкими горизонтальными линиями. Достаточно хорошо видны вертикальные риски, оставленные обрабатывающим инструментом. Так какими инструментами пользовались египтяне? Если рассмотреть этот участок под сильным увеличением, то видно, что следы, оставленные инструментом, имеют общее направление движения: все следы параллельны друг другу, а глубина рисок примерно одинаковая.

Такой след остается при обработке поверхности притиром с абразивом. И более того, параллельность царапин говорит о том, что это был не свободный абразив, а связанный. При таком способе обработки зерна абразива жестко связаны с материалом притира. Это может быть шлифовальный камень либо медный притир, имеющий поверхность, шаржированную твердым абразивом. При увеличении довольно четко видны и другие следы, внешне очень похожие на следы от удара инструментом с параллельными режущими кромками. Причем эти следы параллельны и идут в том же направлении, что и основные риски шлифовки. И таких следов на поверхности сфинксов достаточно много. Поперечные прорезки шеи кобры очень тонкие, порядка 1-1,5 мм шириной, при этом кромки прорезей имеют очень мелкие сколы. Скорее всего, они были прорезаны методом истирания, то есть инструментом здесь мог служить шаржированный абразивом тонкий медный притир. Только таким инструментом можно прорезать без сколов такие тонкие прорези. На поверхности сфинксов имеются очень интересные следы. Характерной особенностью этих следов является их протяженность и параллельность. Глубина рисок по всей длине практически постоянна, а траектория движения прямолинейна. Следы обработки хорошо видны и на других участках поверхности памятников. Так, на фрагменте левой лапы восточного сфинкса также видны следы инструмента со связанным абразивом. Следы абсолютно параллельные, одинаковые по глубине, прямолинейные и имеют четко заданный шаг. Да и глубина резания гранита достаточно велика. Очень трудно представить себе ручной инструмент, оставивший такие следы.

"Восточный" сфинкс Аменхотепа III на набережной Невы в Санкт-Петербурге после реставрации. © фото - Виктор Солкин, 2003 г.

Другой характер имеют следы инструмента, оставленные при шлифовке платка, заплетенного в косичку сзади головы сфинкса. При макросъемке видно, что когда обрабатывались поперечные канавки косички, то напротив каждой канавки режущий или трущий инструмент ударялся в тело сфинкса и постепенно пробил в нем след. Следы имеют разный диаметр и не имеют четкой формы. Диаметр самого следа небольшой, порядка 3-6 мм. Аналогичные следы видны и на западном сфинксе, но размер их намного меньше. На некоторых участках встречаются следы обработки, происхождение которых неясно. Эти следы имеют характерный вид в виде нескольких параллельных канавок длиной 5-6 м. Внешне это похоже на удары инструментом с несколькими параллельными лезвиями. Число «лезвий» колеблется от двух до четырех.

Теперь несколько слов об основах любой камнеобработки — об абразивах. Сначала разберемся в возможных типах абразива, а потом попытаемся оценить ресурсы Древнего Египта по абразивным материалам. Обрабатываемый материал, гранит, относится к твердым горным породам. В состав гранита входят: до 60% — полевые шпаты, до 40 % — кварц и лишь до 10 % — слюда, роговая обманка и авгит. Твердость по шкале Мооса полевых шпатов 6-6,5; кварц 7; роговая обманка, авгит 5-6; слюда 2-3. Для сравнения твердосплавная и закаленная сталь имеет твердость не больше 5,5. Для шлифовки методом истирания по твердости подходят только зерна кварца.

Попробуем разобраться в абразивах как одной из важнейших составляющих процесса обработки камня. Как известно, абразивы — мелкие, твердые, острые частицы. Используются в свободном или связанном виде для механической обработки (в том числе для придания формы, обдирки, шлифования, полирования) разнообразных материалов и изделий из них. Действие абразивов сводится к удалению части материала с обрабатываемой поверхности. Абразивы обычно имеют кристаллическую структуру и в процессе работы изнашиваются таким образом, что от них откалываются мельчайшие частички, на месте которых появляются новые острые кромки (благодаря хрупкости).

Абразивы бывают естественные или искусственные. Конечно, искусственные абразивы в древности появиться не могли. Да и зачем? В Египте достаточно естественного абразивного материала. Естественные абразивы:

• Кремнезем. Диоксид кремния SiO2 (используется в различных видах (кристаллический, стеклообразный) для придания изделиям формы и шлифования).

• Дробленый кварц, кварцит, кремень, кремнистый сланец, песок и песчаник (применяются в виде зерен как абразивы в обычной наждачной бумаге, а также в чистящих и шлифовальных пастах).

• Недробленый песок с высоким содержанием кварца используется для пилки и шлифовки камня.

• Наждак — это смесь корунда с магнетитом, гематитом, кварцем и другими минералами. Корунд образуется в разнообразных условиях и встречается в различных по составу и происхождению горных породах: в кристаллических сланцах, вторичных кварцитах, плагиоклазах, хотя основная масса добывается из россыпей. Наждак высшего качества добывается на острове Наксос, Греция, и в Турции. Наждак на острове Наксос добывался с глубокой древности и широко применяется с древности как материал для резки и шлифовки.

Таким образом, если оценить ресурсы Древнего Египта с точки зрения наличия абразивных материалов, то можно смело сказать, что Египет очень богат дешевыми местными абразивами. Это кварц, кремень, кремнезем, кварциты, диориты и песок. А если принять во внимание хорошо развитые связи Египта с соседними странами, то можно, в качестве гипотезы, предположить, что первоклассный наждак с острова Наксос вполне мог импортироваться, учитывая масштабы камнерезных работ в Египте. (мое примечание: Залежи корунда [наждака] из тех, что известны, в Египте расположены в южной части восточной пустыни в Хафафите. Наждачные зерна остались в недосверленных отверстиях в храмах Амарнского периода.)

На обоих сфинксах сохранились и следы насильственного разрушения. Внимательно исследуя лица сфинксов, невольно останавливаешь взгляд на утраченных бородах. Привлекает в первую очередь характер излома камня: странность заключается в том, что оба излома практически идентичны как по направлению и характеру излома, так и по геометрическим размерам. Невольно напрашивается предположение, что бороды могли быть сбиты одновременно, одним инструментом (тяжелым молотом) и одним и тем же способом, то есть ударом справа налево. Судя по всему, удар наносился примерно в одну точку, поэтому сколы на камне очень похожи. Вероятность того, что это произошло случайно, очень низка. Бороды были сбиты намеренно. Иероглифы на плинте и между лап у сфинксов тоже носят следы переделок. Переделывались вполне определенные иероглифы, что, как известно, было связано с уничтожением имен старых божеств во времена амарнской религиозной реформы в XIV в. до н. э. Старые иероглифы аккуратно сбивались, но площадку под новую надпись выровнять незаметно до плоскости не удавалось. В этих местах на основании появились углубления. Величина этих углублений составляет по отношению к плоскости старой надписи 20-40 мм. На этих новых площадках были выбиты новые иероглифы, но качество новых надписей было значительно хуже, чем старых. Здесь можно предположить, что новые надписи делались либо в спешке, либо уровень мастерства камнерезов значительно уступал автору сфинксов.

В заключение можно сказать следующее. Сейчас, конечно, очень трудно сказать, как конкретно делались сфинксы. Обработка гранита — достаточно трудоемкое дело даже сейчас. Для того, чтобы изготовить статуи подобного качества и размеров, необходимы, во-первых, высокая организованность самого процесса обработки, во-вторых, отличное знание свойств самого материала — гранита, в-третьих, владение эффективными технологиями обработки гранита. Рассматривая следы обработки сфинксов, невольно приходишь в восхищение от осознания того, как с помощью достаточно скромных технологических возможностей можно достичь таких грандиозных результатов. Талант, отличные знания, изобретательность древних египтян заставляют сейчас, в XXI веке, с завистью и восхищением смотреть на плоды их великих трудов. Изучая эти следы, мы в глубине души подозреваем, что древние знали что-то такое, чего мы сейчас не знаем и не умеем делать. Это и подстегивает в нас этот ненасытный интерес к наследию Древнего Египта.