История нашего мира в художественной литературе. Часть 70. «В дни Каракаллы»

Всем привет!

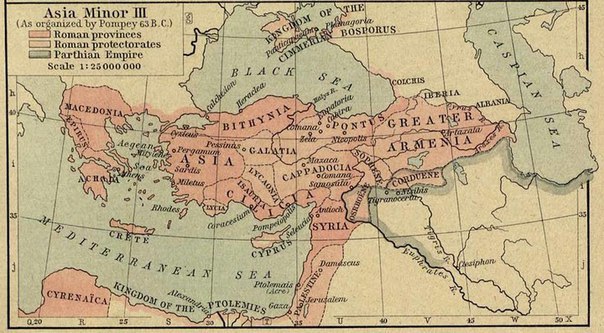

Сегодня после Китая опять возвращаюсь к Римской империи, которой существовать в начале III-го века оставалось как единому государству ещё лет двести, и как Западной Римской империи со столицей в Риме – лет на семьдесят побольше. Но это всё потом, и затронула я эту тему, лишь потому что её затронул автор в сегодняшнем произведении.

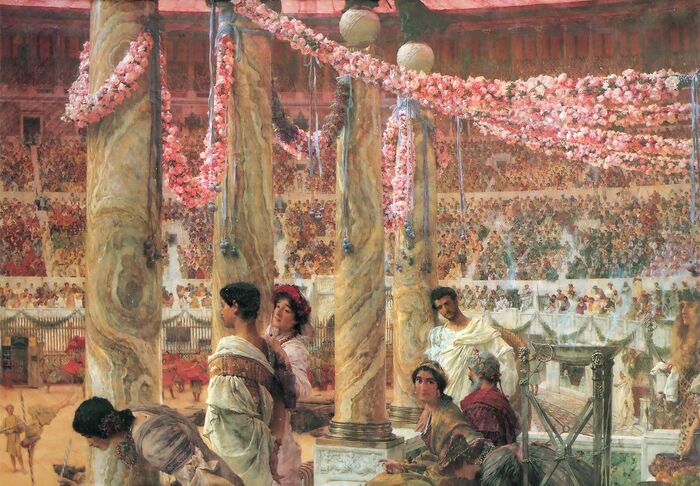

("Каракалла и Гета" (1907). Картина Л. Альма-Тадемы. Изображен Септимий Север и его семья. Слева точно сидит Юлия Домна, а вот с прочими всё не так ясно. Я пришла к выводу, что справа от супругов Каракалла, парень слева - Гета, а девушки - дочери Севера)

А так вообще поведать я хочу о временах Луция Септимия Севера (146-211гг. н.э.) и его сыновей (кстати, есть предположение, что у него от 1-го брака ещё были две дочери, и на картине выше, возможно, изображены именно они).

О том, как основатель династии Северов пришёл к власти, я кратко упомянула в позапрошлом посте, а ведь конкурентов у него хватало. История там во многом вышла похожая на ту, что случилась в год Четырех Императоров (69г.), и Септимий Север стал своего рода вторым Веспасианом. Вот только характер у Севера был совсем иной, и манера правления тоже. Септимий Север, например, воевать не только умел, но и явно любил. В его времена случилась очередная война с Парфией, причем поход он возглавил лично, и он же продолжил завоевание Британии, в частности Каледонии (и, кстати, в тех же краях и закончил свой путь земной).

Кроме того, Септимий Север провёл военную реформу и по понятным причинам опирался в своем правлении на армию, а Сенат и сенаторы ему были что кость в горле. На сенаторах, к слову, такое отношение плохо сказалось. При этом Север получил славу борца с коррупцией, и простой народ ему симпатизировал, тем более что он успевал не только ломать, но и строить – и термы, и акведуки с водопроводами, и казармы, и ворота новые (например, Септимиевы ворота в Риме, сохранившиеся до наших времен), и арки (например, его триумфальная арка, возведенная после похода на Парфию, стоит до сих пор), и храмы (храм Диониса и Геркулеса), и много что ещё.

В общем проправил новый император восемнадцать лет, с 193 по 211-й годы, и умер предположительно от болезни в Британии (хотя есть версия и про медленно действующий яд), причем его старший сын, по слухам, ждал этого момента с нетерпением. Септимий Север будто бы перед смертью сказал сыновьям: «Живите дружно, обогащайте воинов, а на всех остальных не обращайте внимания». Но тут, как говорится, три раза ха-ха.

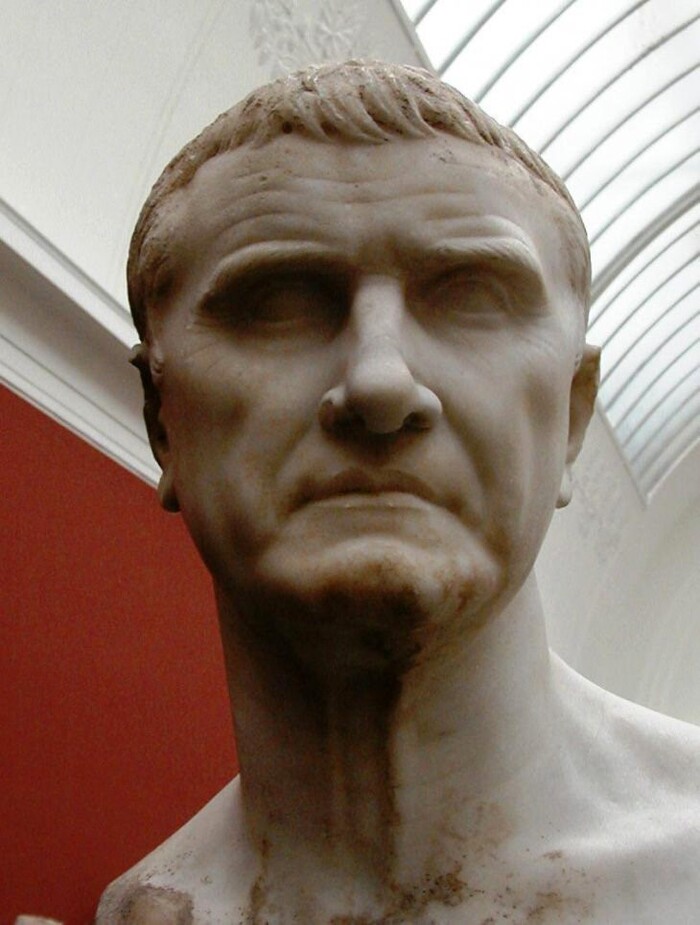

Император по прозванию Каракалла был старшим сыном Севера от его второй жены, Юлии Домны, и изначально носил непримечательное имя Бассиан, очевидно, в честь деда по матери, а потом его папа, дорвавшись до власти, сделал Каракаллу наследником и, чтобы присоседиться к Антонинам, изменил имя сына на «Марк Аврелий (Север) Антонин». Править после себя, кстати, Септимий Север поручить Каракалле вместе с родным братом – Гетой. Но то ли они в принципе с детства плохо ладили, то ли ещё что, однако оба опасались, что второй ради власти может что-нибудь эдакое сделать, и закончилось тем, что первым успел именно Каракалла – не прошло и года, как Гету по его приказу убили, да ещё на глазах у их матери (это особенно было неприятно, потому что Юлия Домна всячески пыталась помирить сыновей, и именно примирение в её присутствии стало поводом для роковой встречи, завершившейся расправой). И выставлено это было как самозащита. Бедный-бедный Каракалла…Хотя, возможно, он действительно себя в чём-то таком убедил, но теперь об этом можно лишь домыслы строить.

Проправил единолично, несмотря на все свои потуги, Каракалла всего около пяти с половиной лет, с конца 211 и до начала 217-го года. За это время он успел дать римское гражданство всем жителям империи, независимо от их происхождения и места обитания, что, по мнению императора, должно было ощутимо прибавить денежек в казне, и для этого же повысил налоги.

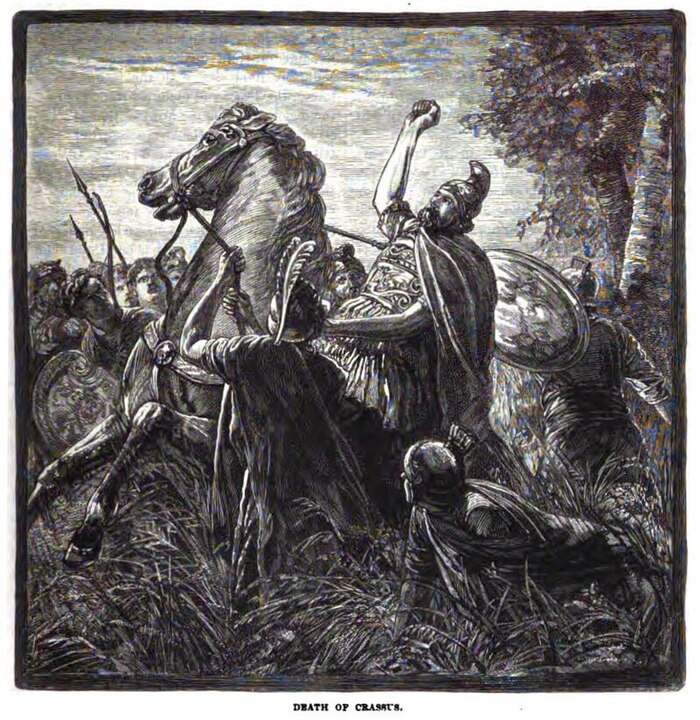

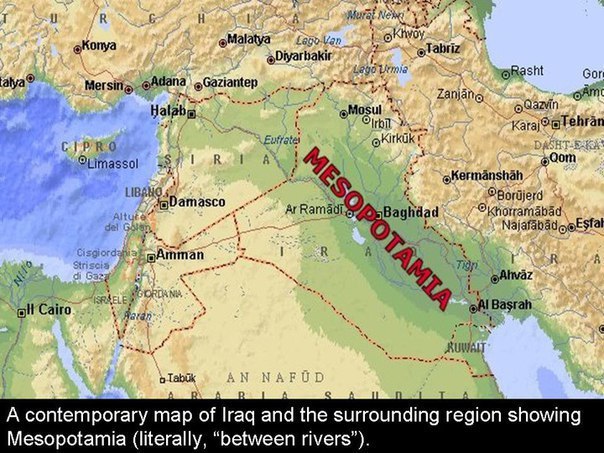

Ещё он тоже часто и много с кем воевал, но не всегда успешно, хотя будто бы бессовестно грабил и на…обманывал царей стран, на которые покушался. Особенно тут примечательна история последнего парфянского царя Артабана (216-224гг. н.э.), у которого Каракалла требовал (или просил, зависит от версии) в жены дочь, а после отказа устроил новый Парфянский поход с разрушениями городов и осквернением царских могил. Артабан настолько от такого охренел, что даже на мир согласился и встретил буйного римского императора как дорогого гостя. А тот возьми да прикажи «мочить козлоооув варваров!» прямо на пиру в честь самого себя. По другой версии Артабан вовсе не отказывался от этого брака и даже сам позвал потенциального зятя к себе, ну а дальше вышла эта история с резней на пиру. В любом случае Артабан с приближенными еле сумел ноги унести.

Этой историей Каракалла похвалился Сенату, получил даже титул «Парфянский Величайший», но на достигнутом останавливаться не собирался. Предположительно именно по этой причине, не желая продолжать войну, против него организовал заговор его же военачальник Макрин, и в апреле 217-го года н.э. где-то в районе Харрана (Карры) Каракалла был убит, а власть узурпировал сам Макрин. Да и почему бы нет? Ведь после себя Каракалла оставил термы, а наследника не оставил, потому что с женой, Фульвией Плавциллой, убитой по его приказу в 212-м году, самонадеянный император не поладил, а новую найти что-то не додумался.

О коротком периоде его правления повествуется в сегодняшнем романе:

«В дни Каракаллы» А. П. Ладинского

Время действия: III век н.э., ок. 212-217гг. н.э., время правления Каракаллы, отдельные эпизоды-флешбеки обращают читателя ко временам Септимия Севера.

Место действия: Римская империя и Парфия (территории современной Румынии, Абхазии, Турции, Греции, Сирии, Египта, Италии, Венгрии, Австрии, Израиля).

Интересное из истории создания:

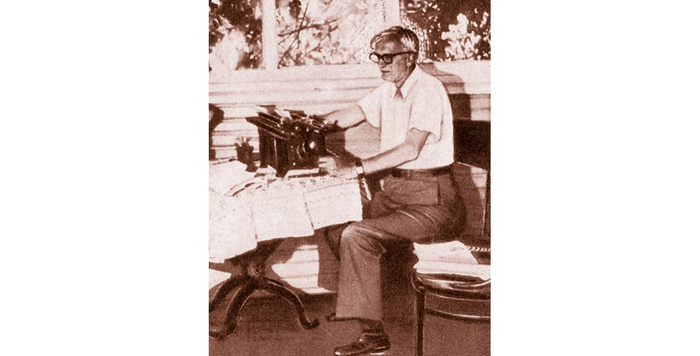

Антонин Петрович Ладинский (1895-1961) – русский поэт и писатель, автор исторических романов о Римской империи, Византии и Руси.

Родился он в семье чиновника в Псковской губернии, учился на юридическом факультете Петроградского университета, но не доучился, а вместо этого добровольцем во время Первой мировой войны ушёл на фронт. А потом снова стало не до образования, потому что началась Гражданская война, и Ладинский выступал на стороне белых. После серьёзного ранения в 1920-м году он эвакуировался в Египет, а оттуда уже в 1924-м уехал в Париж, где и прожил последующие двадцать пять с лишним лет. Во Франции в те же годы он и обратился к исторической прозе. В 1930-х были написаны и изданы его романы «XV легион» и «Голубь над Понтом».

Вернуться на родину, хоть и в другое уже, по сути, государство, будто бы круто переменивший свои взгляды Ладинский порывался ещё в конце 30-х – начале 40-х, но тут грянула Вторая мировая, и гражданство ему дали только в 1946-м. Правда, он, похоже, не торопился им воспользоваться. В 1950-м его депортировали из Франции, и какое-то время он жил в ГДР, в частности, в Дрездене, а в Москву вернулся в 1955-м. Его романы «Когда пал Херсонес» (1959) и «В дни Каракаллы» (1961) вышли уже в СССР. В 1961-м, незадолго до смерти, Ладинского даже приняли в Союз советских писателей. Два других его знаменитых произведения вышли уже посмертно, но о них я, пожалуй, расскажу в другой раз.

«В дни Каракаллы» написан на основе «XV легиона» и, возможно, является его продолжение. С этим произведением я не знакома, и утверждать не буду, но, во всяком случае, XV-й легион в «Днях Каракаллы» упоминается. При издании в СССР Ладинскому будто бы пришлось убрать последнюю главу и эротические вставки (а жаль!). «В дни Каракаллы» получил высокую оценку от Веры Инбер, российской и советской поэтессы, писательницы, переводчицы и журналистки.

О чём:

Интересно в этом романе то, что он написан от лица юноши «варварского» происхождения: его отец был костобоком, а мать дакийкой, и всё семейство проживало на окраинах империи в городе Томы. Основная часть истории начинается с того, что в Томы прибыл новый наместник и объявил всем good news – согласно приказу императора, все местные жители теперь тоже римские граждане. Отчасти по этой причине, отчасти из-за советов и подначиваний местного философа и друга семьи Апполодора отец парня отправил гг в Рим на корабле своего патрона, чтобы тот принес на справедливый суд одну застарелую тяжбу. Тогда из-за собственной юридической неграмотности, а также из-за предвзятости и, вероятно, подкупа судьи, отец юноши потерял хоть и маленькое, но всё-таки стоящее на плодородной земле поместье, и все минувшие годы мечтал его возвратить. Вот вроде бы появился шанс, ведь он теперь не просто какой-то варвар-клиент, а полноценный гражданин. А парню после всех историй Апполодора не терпелось повидать мир, вот он с радостью и согласился.

Но ещё не успело судно добраться до Византия, как попало в лапы пиратов, которые все почти оказались беглыми рабами и восстанавливали вселенскую справедливость тем, что захваченных купцов, моряков и прочих, кого находили на судах, отправляли на невольничьи рынки. Так что не повезло и нашему герою. К счастью, бесценное умение читать и писать тогда помогло ему крупно в первый, но не в последний раз, и он смог сбежать, а потом попасть на корабль другого торговца и так оказался в Антиохии, где удивительным образом превратился в скрибу самой Юлии Маммеи, двоюродной сестры императора Каракаллы. Но важнее этого стало то, что на него обратил внимание поэт и племянник сенатора по имени Вергилиан, который и так-то настолько проникся к нему симпатией, что пообещал помочь уладить семейное дело, а уж после того, что случилось в Александрии, считал его чуть ли не своим добрым гением и названым братом. Однако это быстро заработало в обе стороны, и вот уже парень из Рима мчится с новым другом туда, куда ему не очень-то и надо, и уж точно по делу, которое его самого никак не касается…Чем закончилось, предлагаю читателям выяснить самим)

Отрывок:

Это не особо затрагивает чисто исторические события романа, но здесь содержится отсылка к «Метаморфозам» Апулея, тем самым, что упоминались и служили важным элементом в «Марии Эпикурейском», к тому же меня просто позабавил этот эпизод. Так что я решила, что его и процитирую:

«…Не знаю, чем бы все это кончилось, но Вергилиан, по мягкости и доброте своего характера пожалевший старика, попытался найти выход из положения:

– Достопочтенный Цессий, мой друг весьма искусен в каллиграфии и неоднократно переписывал мои стихи. Если ты пожелаешь, он с удовольствием напишет твое послание.

И поэт вопросительно посмотрел на меня. Краснея от смущения, я выразил согласие.

Во взгляде легата можно было прочитать недоумение. Казалось, его удивляло, что друзья Вергилиана занимаются подобными вещами.

– Оказывается, ты каллиграф? Посмотрим твое искусство.

Лонг стал диктовать другое письмо, предназначенное для того же Макретиана, но вполне частного содержания. Я старательно писал.

– «По причине неблагоприятной погоды и усталости людей и животных я остановил орлы…»

Приблизительно так начиналось письмо. Тростник в моей руке проворно бегал по папирусу. Я старался придать буквам четкий и красивый вид.

– Прибавь: «крайней усталости людей». Теперь дальше. «Настроение в легионе великолепное. Воины жаждут сразиться с врагом и заслужить твою лестную похвалу…»

Когда письмо было окончено, легат посмотрел на мою работу. Из-за его плеча выглядывало длинное лицо Бульбия.

– Изрядно написано, – одобрил легат.

Эпистолярий тотчас рассыпался в похвалах:

– Превосходно! Никогда я еще не видел, достопочтенный легат, столь искусно написанных букв!

За мокрой парусиной шатра уже стояла ночь. Лагерь готовился ко сну. Издалека доносились крики, песни, ржание чем-то взволнованной лошади.

Вдруг около шатра послышалась грубая и замысловатая брань.

Легат, все еще лежавший на шкуре, прислушался не без удовольствия.

– Кто это? Собрал в одну клоаку всех богов…

Бульбий тоже приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать.

– Это центурион Альвуций. Из первой когорты.

Легат больше ничего не сказал и продолжал перебирать листки папируса.

Приподнимая полу шатра над курчавой головой, вошел врач Александр, грек из Антиохии. В руке он держал плоскую серебряную чашу с каким-то снадобьем. Легат страдал застарелой болезнью печени и по привычке протянул руку за лекарством. Но с отвращением понюхал вонючую жидкость.

– Может быть, не принимать? Припадок миновал.

Врач был неумолим:

– Убедительно прошу тебя – прими, и да ниспошлет тебе Эскулап здоровье.

Судя по запаху, в лекарство входили оливковое масло и натертая черная редька.

У легата Цессия Лонга от юношеских лет остались вкусы простого поселянина. Например, он любил жирную пищу – гусятину, вареные яйца и колбасы, но чревоугодие плохо отражалось на его здоровье, и толстяка часто мучили огненная изжога и боли под ложечкой. Александр взялся излечить легата от недуга по способу греческого врачевательного искусства.

Вслед за врачом в шатер явился по вызову префект легионной конницы Аций, родом скиф. Этот коренастый, светловолосый, но уже остриженный под римлянина воин доложил, что трое из его всадников исчезли вместе с конями и оружием – вероятно, выпили лишнее и отстали от своей когорты.

Легат произнес брезгливо:

– Это уже не первый случай с твоими людьми. Когда они возвратятся в ряды, пусть каждый из них получит по двадцати ударов лозой! И чтобы они не говорили, как это было в прошлый раз, что их околдовала хозяйка таверны и превратила на некоторое время в козлов.

Аций изобразил на лице страх перед непостижимым.

– А между тем, достопочтенный легат, подобные вещи случаются на свете.

– Какие?

– Превращения. Конечно, воины тогда врали, как непотребные женщины. Но вот хотя бы наш префект легионных кузнецов…

– Что случилось с префектом? Этого толстопузого глупца тоже превратили в козла?

– Нет, достопочтенный, его никто не околдовывал. Но он рассказывал мне, – а Ферапонт богобоязненный человек, и ему вполне можно верить, – как волшебница превратила одного юношу в таракана.

От изумления легат вытаращил глаза.

– В таракана?

– В самого обыкновенного таракана. Даже удивительно, как его не раздавили ногой.

Вергилиан не мог удержаться, чтобы не принять участие в таком заманчивом разговоре, и вспомнил о «Метаморфозах»:

– За примером не приходится далеко ходить. Апулей в своей книге прекрасно описал, как другого юношу превратили в осла. У него тотчас выросли ослиные уши, и в таком виде ему пришлось возить повозку. И не только заниматься перевозкой тяжестей, а и многими другими делами весьма неприличного свойства…

– Это очень любопытно, – заинтересовался легат. – А вкус у него тоже изменился и он стал есть траву?

– Что касается пищи, достопочтенный легат, то вкус у него остался прежний, – пояснил поэт.

– Интересно. Как называется эта книга?

– «Метаморфозы».

– Непременно прочту при случае. Бульбий, запиши название.

– А как превратили юношу в таракана? – полюбопытствовал Вергилиан.

Из страха перед тайнами магии Аций понизил голос:

– Свидетелем этому был мой друг Ферапонт, начальник легионных кузнецов, почтенный человек. Однажды он застал жену в объятиях молодого воина. И можете себе представить, жена, оказывается, была тут ни при чем. Она услышала, как черный таракан на поварне заговорил с ней человеческим голосом и просил взять его к себе. Несчастного околдовала волшебница, и только тепло женской постели помогло возвратить ему прежний облик.

Вергилиан был в восторге от этой истории.

– И жена Ферапонта пожалела его?

– Она была доброй женщиной. Так многие о ней говорили.

– Охотно верю. Как же поступил почтенный префект легионных кузнецов?

– Он весьма изумлялся силе волшебных чар.

Но легат одним движением нависших бровей прекратил пустые разговоры…»

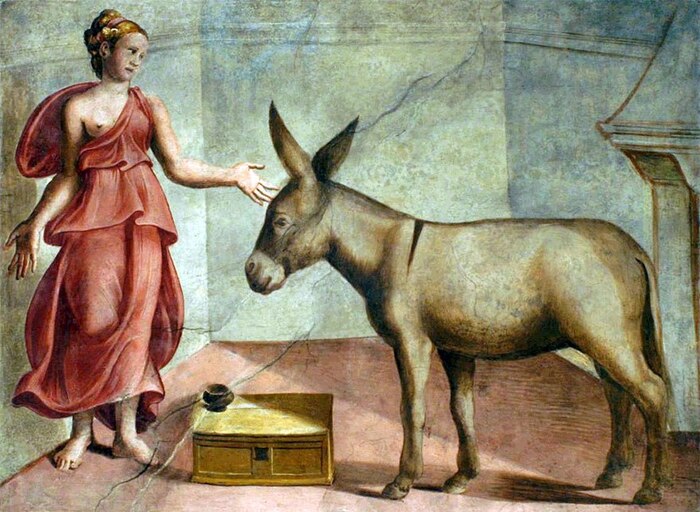

("Золотой осел", которого надо было пожалеть. Но осёл - это вам не таракан. Ума не приложу, как он мог повестись на это))

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Вообще говоря, я от этой книги многого не ожидала, но, когда начала читать, в принципе в хорошем смысле удивилась – написано приятно, пожалуй, это самое подходящее слово. Язык не слишком сложный, но и не чрезмерно упрощен, читается достаточно легко, и в то же время замечаешь и красивости, и шутки, и отсылки, и другие авторские фишечки. Отдельно понравилось то, что главный герой не римлянин, потому что я уже давно подумывала о том, что вот мало того, что много приходится читать про Римскую империю (потому что она в этот период времени так-то владела почти всей Европой и кучей других территорий)), так ещё и про римлян, да ещё обычно про патрициев. Окей, давайте про Римскую империю, но от лица не-римлян. И вуаля! Натыкаюсь на эту книгу. К тому же географически роман тоже охватывает довольно обширные территории, что меня всегда очень радует, и упоминает немало известных людей того времени, включая историка Диона Кассия, поэта Оппиана и софиста Филострата Старшего с его «Жизнью Апполония Тианского».

Местами, конечно, сюжет слегонца буксует, но от этого ещё более яркими красками играют эпизоды, когда внезапно случается какая-нибудь хрень острая ситуация. Да и некоторые описания у меня лично прямо живо воссоздавали картинку перед глазами. Ну и, что ни говори, хотя это вроде бы история о пареньке из провинции, в действительности через призму его восприятия рассказывается о положении вещей в Римской империи тех времен в целом, и о Каракалле и годах его правления – в частности. Так что я считаю этот роман отличной иллюстрацией для интересующего нас периода, и просто хорошим, качественным литературным произведением, так что с двумя-тремя другими книгами Ладинского я тоже наверняка познакомлюсь.

Кстати, может быть, кто-то знает хорошую книгу о Гелиогабале?

Наиболее полный список постов о I-м веке н.э. тут:

А о II-м веке н.э. тут:

И ещё "Троецарствие", события которого охватывают конец I-начало II-го века:

Веду свою подборку уже год и хочу поблагодарить всех, кто за это время подписался, читал, лайкал, комментировал и поддерживал меня иными способами! Для меня очень важно знать, что то, что я делаю, кому-то оказалось важно, нужно, интересно и полезно. Поэтому огромное вам спасибо!

Если пост понравился, то не забывайте поставить лайк. Кроме того, можно ткнуть кнопочку "жду пост" и закинуть донат. Я всё замечаю и всему радуюсь.

P.S. С недоумением в прошлые разы обнаружила, что тут нет тега "историческая проза" или "исторический роман", а в этот раз заметила, что тег "Септимий Север" есть, а "Каракалла" нет. Вот и пойми.