Автоматический кернер

Автоматический кернер на Али на Всех Инструментах, на Яндекс Маркете

Нефть

Это видео демонстрирует захватываюший образец керна, где сырая нефть просачивается изнутри породы❗❗❗

Ученые Пермского Политеха улучшили способ создания 3D-модели горных пород с помощью рентгеновской томографии

Для эффективной добычи нефти нужно знать, как изнутри устроена горная порода пласта-коллектора и каковы ее свойства – пористость, проницаемость, водонасыщенность, наличие в ней трещин и каверн (крупных пустот). Для изучения этих параметров ученые извлекают керн (образец горной породы) из скважин с глубин до 3 000 метров, изготавливают из него цилиндры высотой и диаметром 30 мм и изучают с помощью рентгеновского томографа, который делает серию рентгеновских снимков образца, а затем преобразует их в 3D-модель. Такой метод позволяет исследовать горную породу без разрушения и визуализировать ее внутреннюю структуру, включая поры. Однако применение томографии для наиболее распространенных образцов керна размером 30 мм ограничено, так как размер многих пустот оказывается меньше, чем может различить томограф, а значит, невозможно исследовать образец подробно. Также трудной остается задача отделения минерального скелета горной породы от воздуха в порах и трещинах внутри образца. Ученые Пермского Политеха разработали метод, который позволяет решить данную проблему путем создания цифровых моделей керна. Для этого они написали отечественную программу, которая сама производит вычислительный эксперимент. Это позволяет точно контролировать параметры порового пространства и плотности скелета горной породы, а также наиболее достоверно интерпретировать структуры пустотного пространства по результатам рентгеновской томографии.

Статья опубликована в журнале «Георесурсы», № 4, Т. 26, 2024. Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSNM-2023-0005).

При поиске, разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений необходимо знать фундаментальные свойства пород, в которых накапливаются углеводороды (они называются породами-коллекторами). От их характеристик зависят объемы извлекаемых запасов и методы добычи (например, необходимость гидроразрыва пласта). Их изучением занимаются ученые – петрофизики, а свои исследования они проводят на керне – образцах горных пород, которые извлекают из скважин при бурении.

Пористость и проницаемость – ключевые характеристики пласта. По ним можно определить, как жидкость будет двигаться, сколько нефти потенциально содержится и как легче ее извлечь. Непосредственно измерить их можно только на образцах керна. В последние годы их исследования все больше проводятся с помощью рентгеновской томографии. Трехмерные модели, полученные в результате томографии, позволяют видеть поры и трещины, измерять их размеры и форму, а также изучать минеральный состав породы, однако при этом большую проблему представляет задача определения границы между минеральным скелетом и пустотным пространством образца.

Компьютерная томография для образцов керна стандартного размера 30 на 30 мм может визуализировать только крупные пустоты. Неизученными остаются мелкие (менее 0,1 мм), от которых в немалой степени зависит, сколько нефти удастся извлечь из пласта. Предпринимаются попытки комбинировать томографию с другими способами, но такие подходы упираются в эффект масштаба из-за значительных различий в размерах изучаемых неоднородностей (от долей миллиметров до нанометров).

Для решения этих проблем ученые Пермского Политеха применили метод создания искусственных моделей (их называют цифровыми фантомами) и провели с их помощью вычислительный эксперимент.

– Компьютерное моделирование решает главную проблему – невозможность полного и достоверного измерения свойств реальных образцов. В них мы не контролируем все параметры: например, не можем заглянуть в каждую пору и измерить ее точный объем, знать плотность каждой составной части и так далее. А все это в конечном итоге необходимо для понимания того, сколько нефти может содержаться в коллекторе и как она в нем движется. Поэтому мы создали такие модели на компьютере для улучшения процесса исследования реальных образцов, – комментирует Ян Савицкий, инженер кафедры геологии нефти и газа ПНИПУ, кандидат технических наук.

– Для получения фантомов с полностью заданными параметрами мы написали программу на языке Python. С ее помощью мы разработали виртуальные образцы с разными свойствами – так, чтобы имитировать настоящий керн. При этом мелкие поры в них составляли большинство (75-95% от объема), а соотношения между долями пор крупного размера задавалось случайно. Затем мы повторили процедуру томографического исследования, как если бы мы исследовали реальные фрагменты горной породы: воспроизвели процесс получения рентгеновских 2D-снимков и из них создали трехмерную структуру. Таким образом было получено и проанализировано 124 цифровых фантома. Этот способ позволил нам сравнить характеристики исходной модели и полученной томограммы и предложить собственную модель для повышения достоверности визуализации порового пространства в образцах керна. Это улучшит оценку пористости реальных образцов по результатам рентгеновской компьютерной томографии, – рассказывает Сергей Галкин, профессор, декан горно-нефтяного факультета, доктор геолого-минералогических наук.

Модель, созданная учеными Пермского Политеха, имеет хорошее качество прогноза: применение модели прогноза граничного значения на реальных данных томографии на 46 образцах керна пластов коллекторов нефтяных месторождений Пермского края (которые не использовались для разработки модели) показало хорошее соответствие при оценке коэффициента пористости, коэффициент корреляции между фактическим и прогнозным значением r=0,751 (чем ближе значение r к 1, тем лучше корреляция).

Так исследование политехников повысит эффективность обработки результатов томографии образцов нефтегазоносных пород, а также поможет в разработке отечественных программ для анализа таких томографий.

Методика ученых ПНИПУ и Института проблем нефти и газа позволит эффективно определять наиболее подходящие объекты для хранения водорода

Водород считается экологически чистым источником энергии. При его сжигании не образуются выбросы парниковых газов и других вредных веществ. Но сегодня особым вопросом в развитии водородной энергетики остается выбор объектов для безопасного хранения газа. Для этого могут использоваться различные горные породы, коллекторы и подземные хранилища. Однако при этом необходимо учитывать множество факторов, чтобы не допустить химического изменения водорода и разрушения скважин. Ученые Пермского Политеха и Научно-исследовательского института проблем нефти и газа разработали специальную методику для изучения воздействия газа на трансформацию свойств горных пород и химического состава керна. Исследование позволяет качественно определять возможность использования хранилища для водорода.

Статья с результатами опубликована в научном журнале «Записки горного института», 2024 год. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания ИПНГ РАН.

Для хранения больших объемов водорода рассматривают истощенные газовые месторождения, водоносные горизонты или хранилища, используемые в настоящее время для содержания метана. Но газ в них может вызвать охрупчивание стальных колонн скважин. Так как под его воздействием происходят физико-химические процессы, которые приводят к растрескиванию, а затем к ухудшению их напряженно-деформированных свойств. Впоследствии это может стать причиной непредвиденных аварийных ситуаций в скважинах.

Также водород может подвергаться химическим изменениям. Под действием бактерий, обитающих в коллекторах, он преобразуется в сероводород – чрезвычайно агрессивный газ, негативно влияющий на структуру скважины. А минералы породы, вступая в реакцию с водородом, способны значительно трансформировать пористость и проницаемость пласта. Из-за этого хранить его рекомендуется преимущественно в терригенных коллекторах без примесей глин и карбонатов.

Однако влияние газа на изменение свойств пород-коллекторов и химического состава пока недостаточно изучено. Поэтому ученые Пермского Политеха и Научно-исследовательского института проблем нефти и газа детально рассмотрели этот важный аспект на примере одного из терригенных отложений нефтегазоносной территории. Для этого разработали специальную программу, которая позволяет детально исследовать образцы керна до и после воздействия водорода.

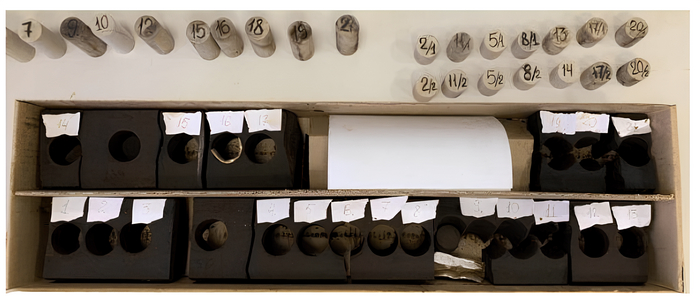

Для экспериментов политехники использовали 20 образцов керна, взятого из интервалов с наибольшей пористостью и проницаемостью с глубины 1488 метров. Сначала исследовали коллекторские свойства, плотность, динамические характеристики, напряженно-деформированные свойства и химический состав образцов, а после их взаимодействия с водородом повторяли процедуру на уже измененном керне.

Для взаимодействия с водородом ученые создали специальную конструкцию. Образцы помещались в цилиндр с входным и выходным отверстиями для подачи и отвода газа. Туда располагали три образца: стандартный, длинный и измельченный. Газ подавался из баллона со сжатым водородом, и порода подвергалась его воздействию в течение семи дней.

– Результаты экспериментов показали, что после воздействия водорода пористость и проницаемость снизились на 4,6 и 7,9% соответственно. Газ нарушил прочность межкристаллитных контактов, что привело к ослаблению породы. Но в то же время такое снижение свойств не столь значительно и не должно оказывать существенного влияния на процесс закачки и извлечения газа, учитывая, что водород намного более подвижен, чем природный газ, – объясняет доктор технических наук, заведующий кафедрой нефтегазовых технологий ПНИПУ Сергей Чернышов.

– Изменение химического состава пород до и после воздействия газом было также небольшим. На основании этих результатов мы можем говорить о том, что исследуемый пласт химически устойчив к водороду. Это подтверждается тем, что образцы содержат большое количество (96,64%) оксида кремния, который в данном случае не взаимодействует с водородом, – рассказывает доктор технических наук, заведующий лабораторией института проблем нефти и газа РАН Сергей Попов.

Полученные данные на основе методики ученых позволяют выяснить, может ли экспериментально проверенный нефтегазоносный пласт быть использован для хранения водорода. Однако подтверждать такой вывод лучше более длительным временем воздействия водорода на образцы керна.

Проведенное исследование ученых Пермского Политеха и Института проблем нефти и газа доказало перспективность разработанного способа для точного изучения воздействия газа на изменение свойств горных пород и химического состава керна. Подобные исследования позволят эффективно определять перспективность того или иного объекта для хранения водорода. Что, в свою очередь, вносит большой вклад в развитие водородной энергетики России.

Ученые Пермского Политеха разработали способ клонирования образцов керна горных пород

Комплексное изучение горной породы – необходимый этап для эффективной разработки месторождений нефти и газа. Такие исследования позволяют улучшить технологии повышения нефтеотдачи пластов, но само извлечение образцов горной породы (керна) очень дорого обходится нефтяным компаниям. По этой причине разрабатывают технологии для создания синтетических копий керна. Точное воспроизведение его пористой внутренней структуры в реальном масштабе – крайне сложная задача, а несоответствие с оригиналом может в дальнейшем привести к неверной оценке свойств образцов породы и пласта в целом. Ученые Пермского Политеха разработали подход к реконструкции пористых сред в реальном масштабе на основе управления параметрами процесса FFF 3D-печати и использования результатов компьютерной томографии натурального керна.

Статья с результатами опубликована в журнале «Manufacturing and Materials Processing», 2024 год. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант №22-77-00078.

Каждый образец керна уникален по своим свойствам, а использовать его для тестов зачастую можно только один раз. Искусственные копии горной породы позволяют проводить тестирование различных методов увеличения нефтеотдачи в одинаковых начальных условиях. Их создание позволит сократить отбор реального керна из скважин, так как это дорогостоящая процедура. Также 3D-печать дает возможность масштабировать горную породу и проводить более сложные комплексные исследования, которые невозможны на оригинальном керне из скважины.

Однако процесс копирования на текущий момент сопровождается погрешностями и несоответствиями с оригиналом. Это зависит от точности томографов, разрешения их изображений, ошибками при создании цифровой модели и технологий 3D-печати. Одни из важнейших критериев копии – соответствие пористости и проницаемости образцов. Полное повторение этих свойств приведет к достоверным результатам лабораторных экспериментов.

В основном копии создаются так: керн сканируется с помощью рентгеновской компьютерной томографии, в специализированных программах воспроизводится его трехмерная модель, которая затем используется при 3D-печати. Сейчас для повторения внутренней структуры образцов горных пород в реальном масштабе рассматривают разные аддитивные технологии, но до сих пор применение ни одной из них не позволило повторить пористость и проницаемость с необходимой точностью.

– Чтобы доказать возможность достоверного воспроизведения внутренней структуры горной породы, мы провели ряд исследований, в ходе которых осуществлялась 3D-печать по технологии FFF на основе результатов компьютерной томографии керна песчаника. Способ заключается в создании изделия слой за слоем посредством сварки валиков термопластичного материала, которые выдавливаются через горячее сопло экструдера. Таким методом мы изготовили более 40 образцов из пластика, постепенно улучшая стратегию печати и исследуя влияние различных технологических параметров на пористость и проницаемость образцов, что в итоге позволило добиться желаемого результата, – объясняет научный сотрудник лаборатории методов создания и проектирования систем «материал-технология-конструкция», кандидат технических наук ПНИПУ Александр Осколков.

В процессе важно было не допустить паразитного уменьшения или расширения порового пространства образцов, закупорки пор, низкой прочности соединения между слоями. Управление параметрами печати помогает избежать этих нежелательных эффектов, влиять на пористость и проницаемость образцов.

– Понимание природы зависимости свойств керна от параметров печати дает возможность гибкого управления внутренней структурой синтетических образцов и способствует достижению желаемых показателей при реконструкции горных пород с использованием 3D-технологий. В результате нашего исследования мы изготовили два образца, свойства которых максимально близки к показателям исходного керна с пористостью 14% и проницаемостью 271 миллидарси. Измерение полученных копий показало, что пористость образцов составила 13,5 и 12,8%, а проницаемость – 442 и 337 миллидарси, – поделился доцент кафедры геологии нефти и газа, кандидат технических наук ПНИПУ Александр Кочнев.

Ученые ПНИПУ доказали, что управление параметрами 3D-печати позволяет создавать структуры с различными параметрами пористости и проницаемости, что дает возможность с необходимой точностью воспроизводить керн песчаника в натуральную величину. Политехники планируют использовать результаты исследования для реконструкции структуры и других типов горных пород (известняка, глины, сланца и других), а также создания копий на основе натуральных материалов.

Пикабушники Питера, прошу помощи!

Подскажите, где сейчас в центре или на севере города есть такие дырки в асфальте?

Очень нужно для фотопроекта.