Нет не у кого старых карт?

Нет ли у кого старых карт примерно 1920-1940 годов западной части Калининской области (ныне Тверской)? Под "западной" я подразумеваю Нелидовский, Оленинский, Ржевский, Осташковский и Молодотудский районы. Все карты, которые я нашёл в интернете, недостаточно подробные.

Также буду благодарен, если посоветуете сайты, где можно найти качественные подробные карты этого региона и периода.

Эти ребята умеют отдыхать

Telegram (ссылка)

Карты мира «Ведьмака» и как я рисовала свою версию

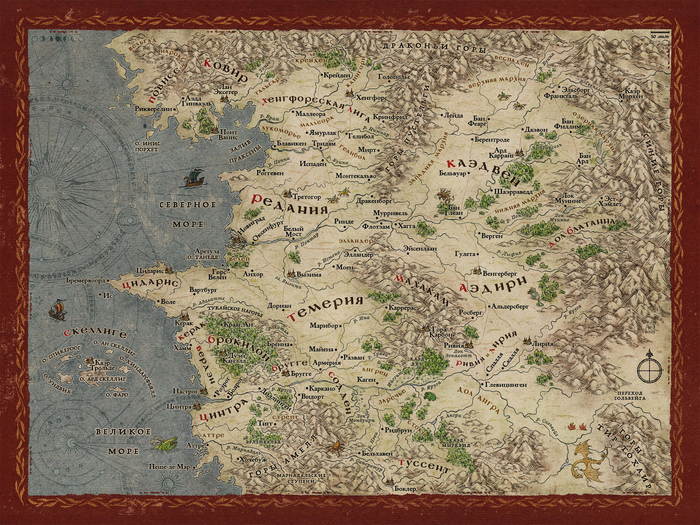

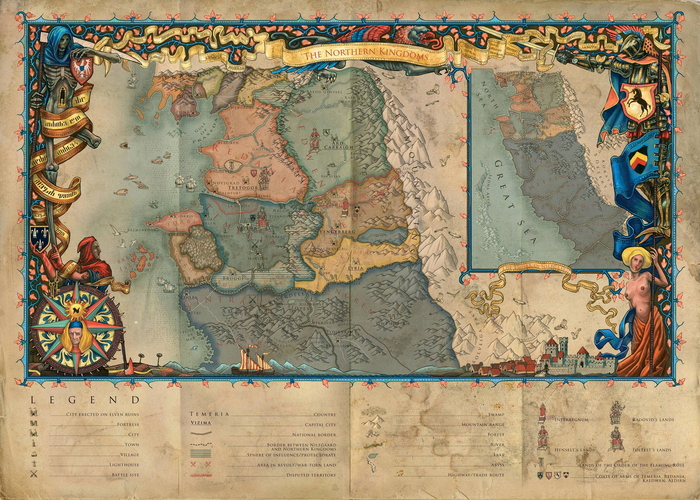

В конце месяца в издательстве АСТ выходит новая книга Анджея Сапковского о юности ведьмака Геральта «Перекресток воронов». Вообще книга чуть не вышла еще в конце мая, но потом появилась обложка, в социальных сетях поднялась буря, докатившаяся прям до Польши, а уж там попросили притормозить до общемировой премьеры 30 сентября (в октябре до кучи стартует очередной сезон сериала). Меня в этот проект позвали рисовать бонус для предзаказавших — постер А3 с картой Северных королевств. В интернете сейчас гуляет какая-то черновая версия, на самом деле постер будет такой:

И версия с гербами, от которых не без оснований отказались:

Отдельные детали:

В принципе на этом можно было бы закончить, но мне захотелось рассказать, почему такие карты не так просты в реализации, как кажутся, и показать всякие-разные ведьмачьи карты, которые я порассматривала в процессе работы над своей. Вдруг на Пикабу найдутся почитатели Сапковского, которым такое интересно. И для себя конспект, если вдруг вернусь к этой карте в будущем.

Если вы любите фэнтези и читали «Игру престолов», то скорее всего видели мою интерактивную карту Вестероса и Эссоса, а с картами у Сапковского засада еще больше: это тоже большой мир с кучей названий, но книги выходили без карт и нет ни одного изображения, которое сам писатель считал бы каноном. Я несколько раз проходила игры, с любовью вспоминаю ранние рассказы о Геральте, видела, как к миру обращались художники-картографы, за творчеством которых слежу… Поэтому несмотря на сжатые сроки, мне тоже хотелось попробовать. К тому же, если карту возьмут в готовящееся подарочное переиздание Ведьмака, то она станет чуть больше, чем просто очередной фанатской картой.

…или не станет. Карта Продана из первой версии иллюстрированного Ведьмака не стала и со временем в этой серии ее заменили другой — не отчасти, а полностью повторяющей карту из игры.

Долгое время, пока не случился оглушительный успех игровой серии «Ведьмак», книжный цикл в разных странах выходил без карт. На родине писателя книги картами так и не обзавелись — видимо, это позиция писателя, что не мешает ему, во-первых, какие-то схематичные карты все-таки иметь (хотя бы для планирования истории), а во-вторых, что-то показывать своим лицензиатам и друзьям-знакомым.

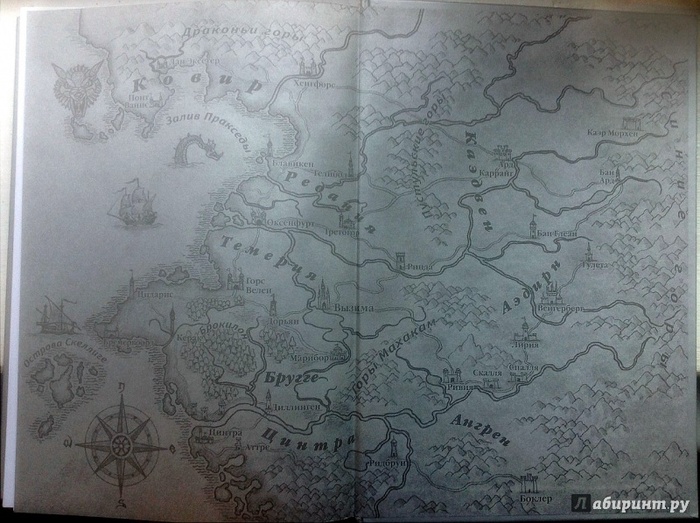

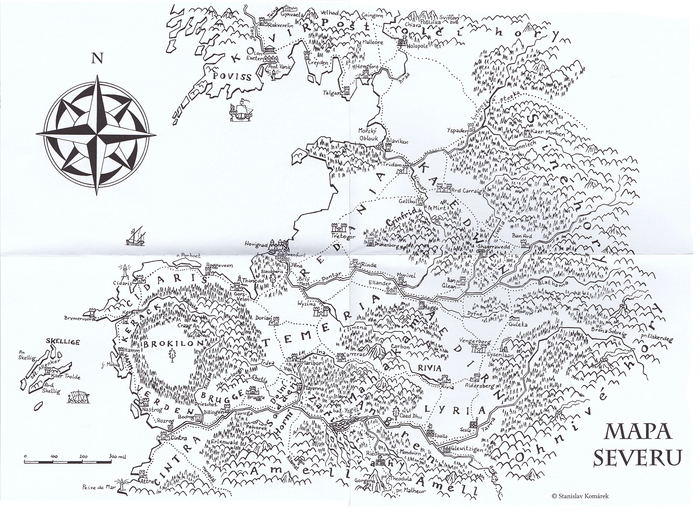

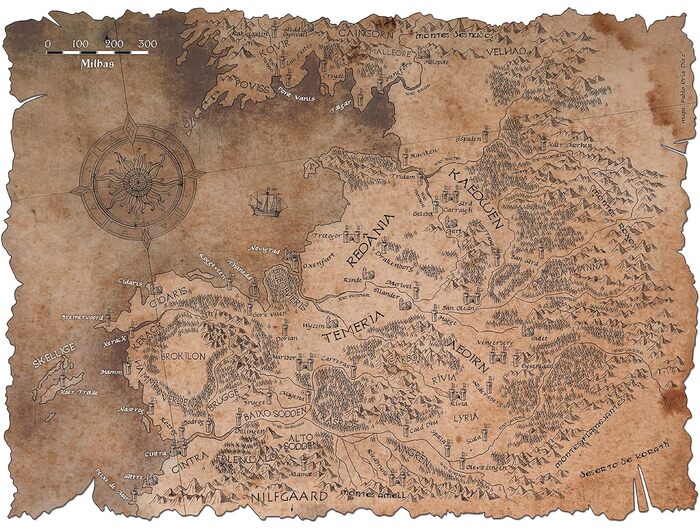

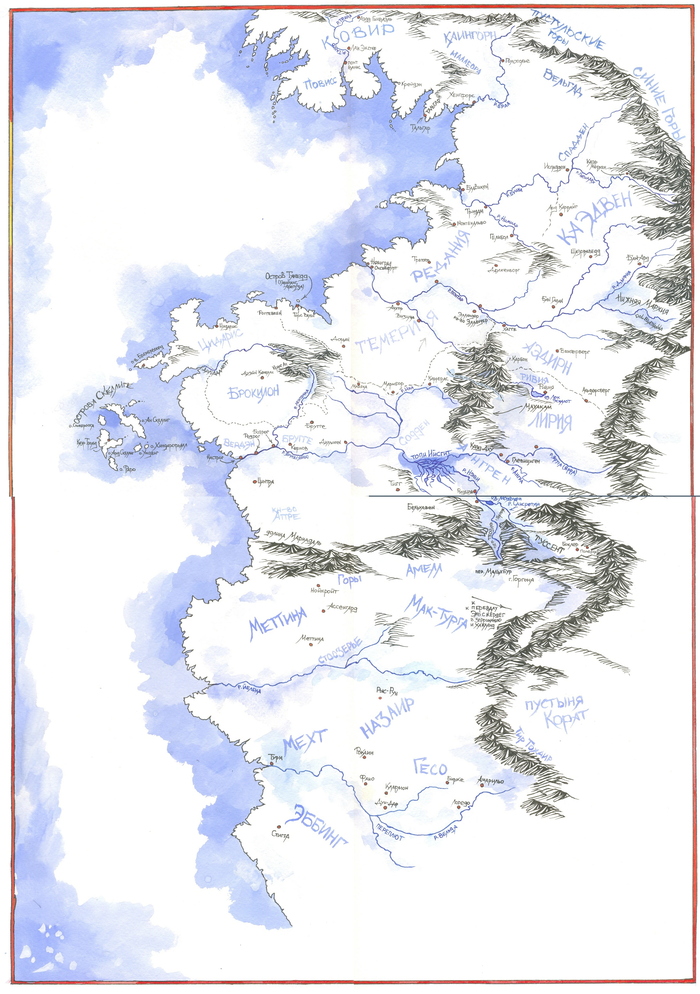

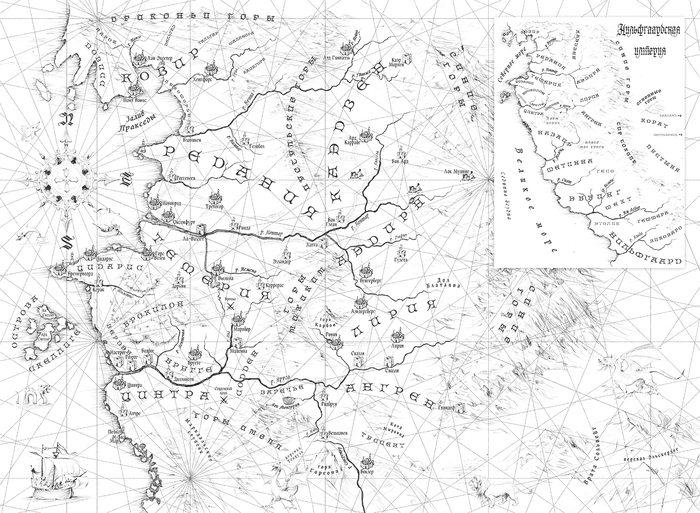

Именно так появилась первая частично восходящая к писателю карта, составленная переводчиком на чешский. Переводчик и писатель вроде бы лично знакомы, так что последний эту карту видел, давал какую-то обратную связь и не возражал, когда ее напечатали в чешских книгах (и потом перерисовали в бразильских). Есть еще замечательная русская карта с похожей географией, но я не знаю, где ее использовали:

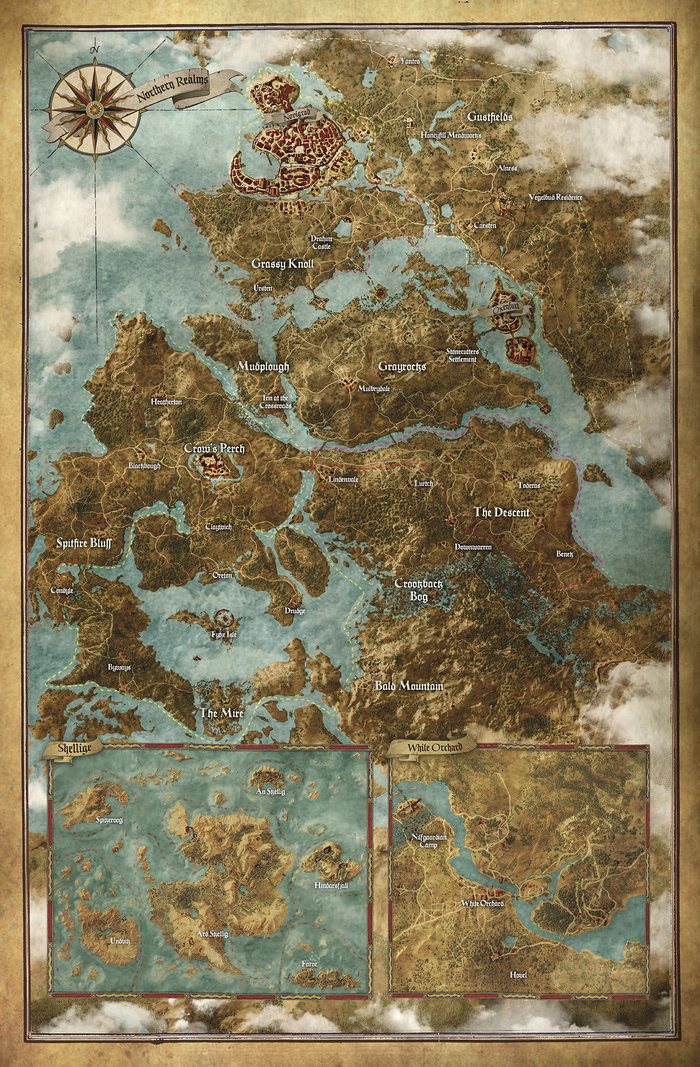

Сразу несколько карт в книгах восходят к играм CD Projekt Red. Разработчики консультировались с писателем, но добавили кучу чисто игровых мест, упрощения и какие-то ошибки (например, Аэдд Гинваэль из Нарока перемещен в Каэдвен, а Новиград кое-где не в дельте реки, а скорее к северу от нее). Множество карт в разном стиле и с разной степенью детализации есть буквально в каждой игре, ролевой, настольной или стратегической. На днях разработчики четвертой части о ведьмачьих похождениях Цири объявили, что продолжают общаться с писателем и сделают все возможное, чтобы сблизить книжную и игровую вселенные с учетом содержания «Перекрестка воронов», так что у нас появится чуть более каноничная карта (как минимум) Ковира и Каэдвена, который в этом проекте я рисовала почти полностью с опорой лишь на текст.

Примеры карт CD Projekt RED для разных игр

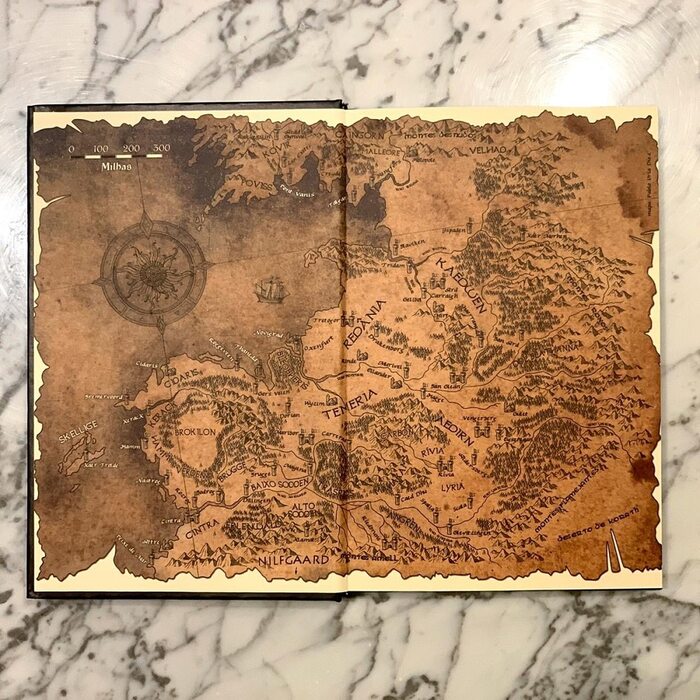

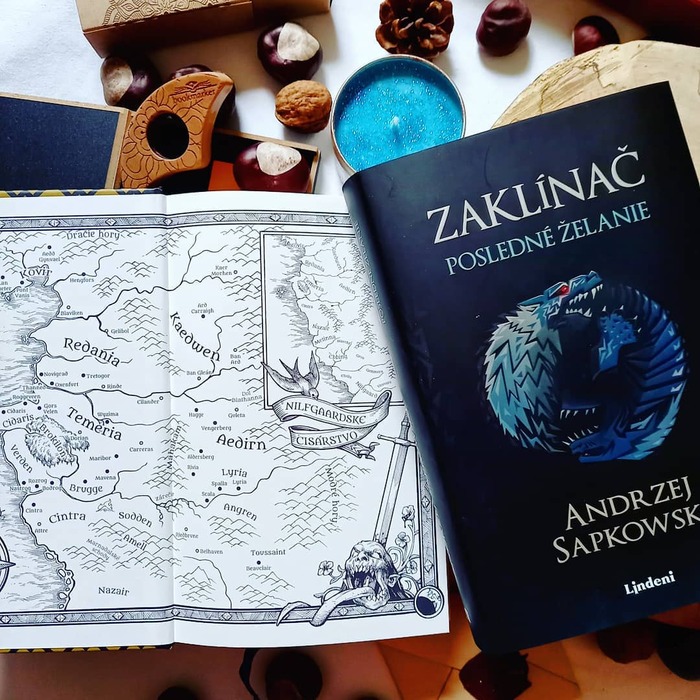

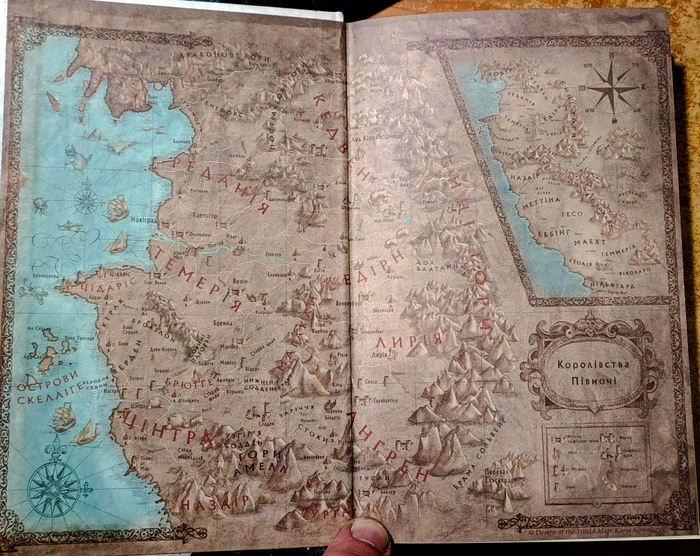

Сравните с форзацами словацкого, немецкого и русского (версия с иллюстрациями Дениса Гордеева) изданий; в украинских книгах прям буквально размещена карта из второй части игры:

Третий источник — это карты для сериалов Нетфликс. По какой-то причине в содержательном смысле эти карты тяготеют скорее к карте из чешской книги, нежели к более свежим и широко известным игровым картам. Возможно, сказался случившийся в период работы над первым сезоном конфликт между разработчиками игр и писателем. В любом случае, ошибок и странностей здесь хоть отбавляй. Например, Аэдд Гинваэль почему-то расположен в Хенгфорсской лиге, Новиград — на огромном острове, Танедд сам по себе просто огромный и т.д. Внизу карта с политическими границами, но ссылку на ее здоровенную версию без упрощений с официального сайта я тоже оставляю.

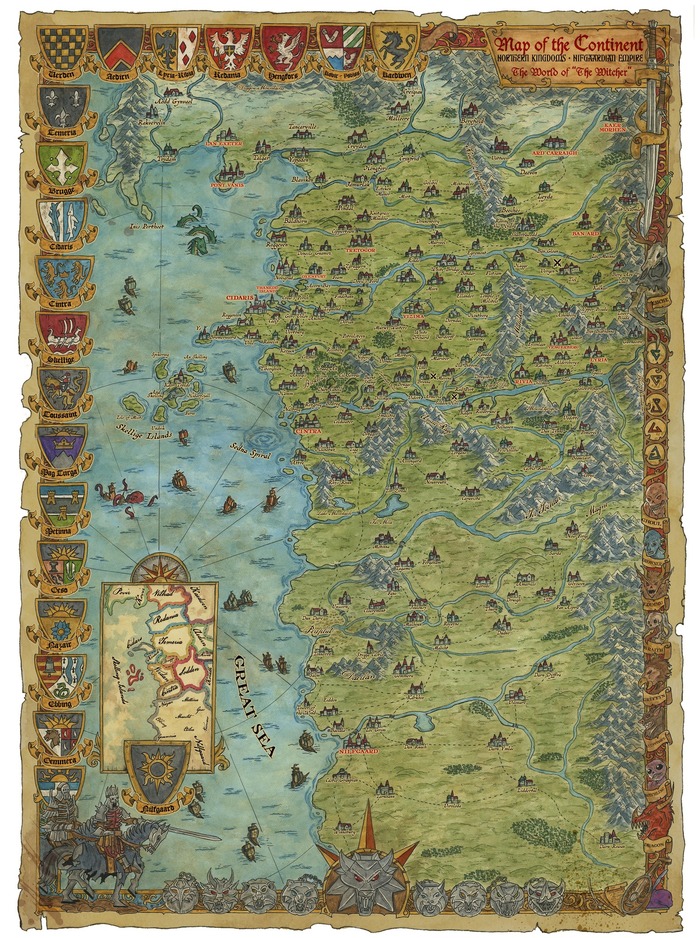

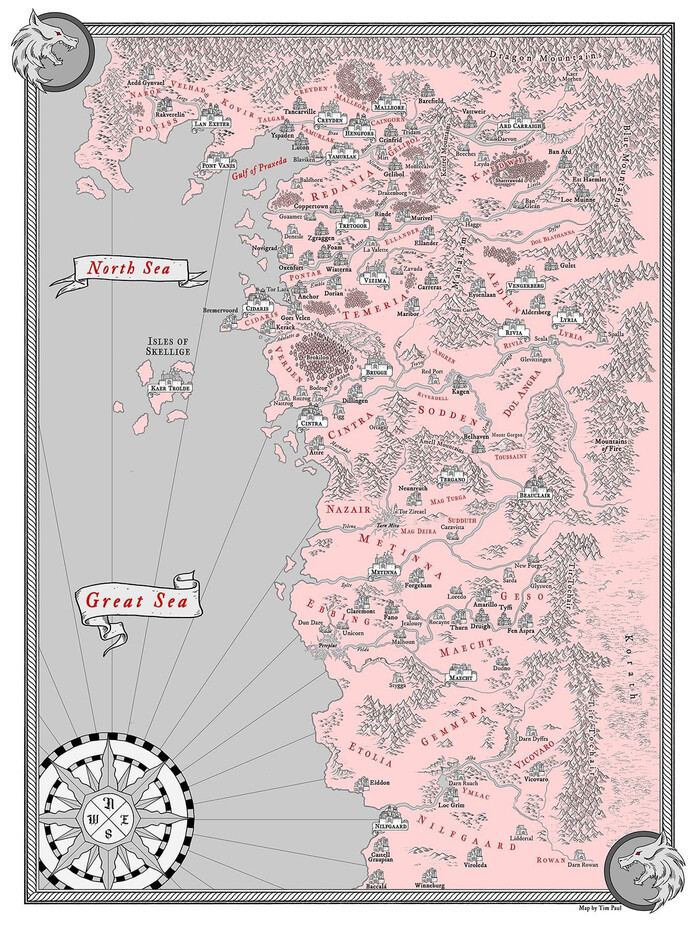

Наконец, фанатские карты традиционно пытаются увязать друг с другом все полуофициальные карты так, чтобы игровая, сериальная и книжная вселенные сосуществовали вместе. Считается, что лучше всего получилось на карте Ортелиуса (последняя версия в HD двухмесячной давности) — именно эту карту, только подревнее, взяли как опору для карт в американских книгах основного цикла:

Художник Тим Пол

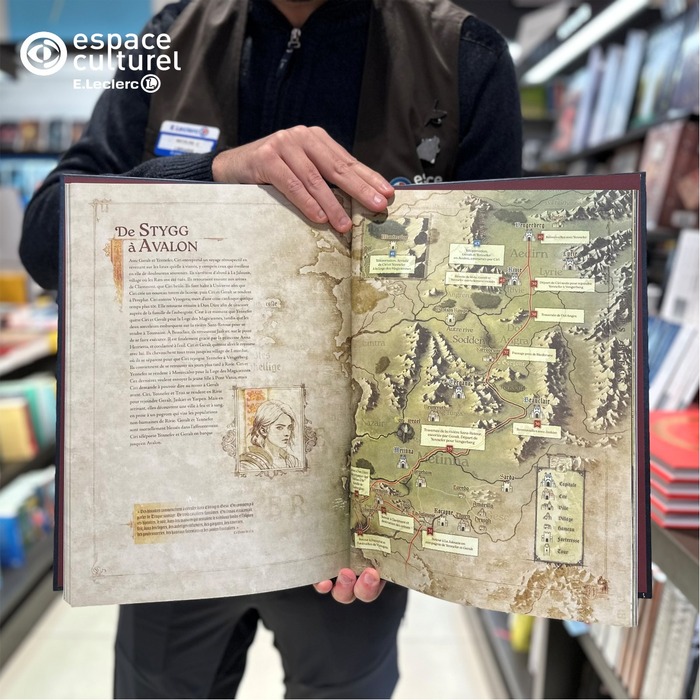

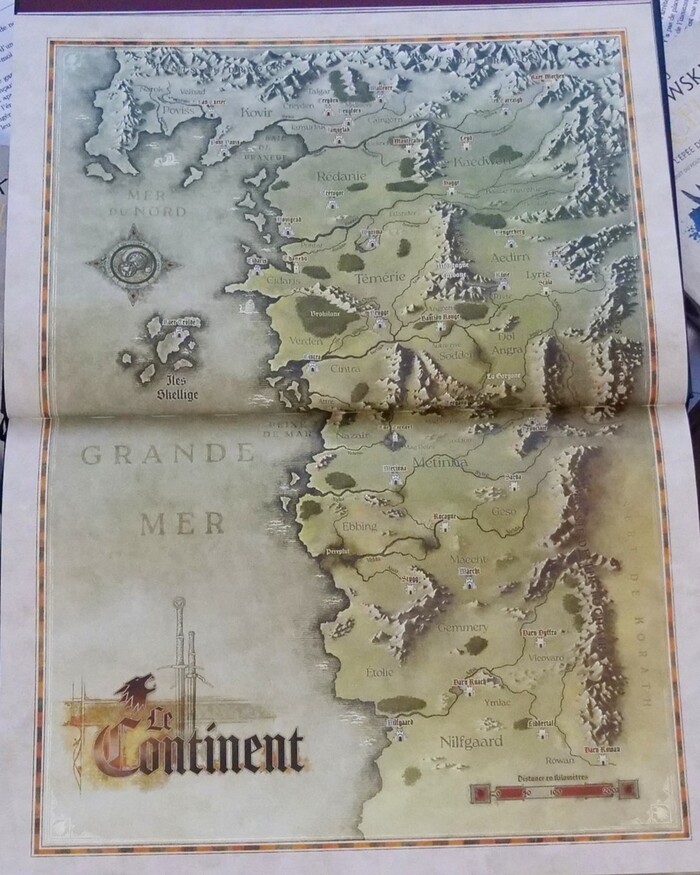

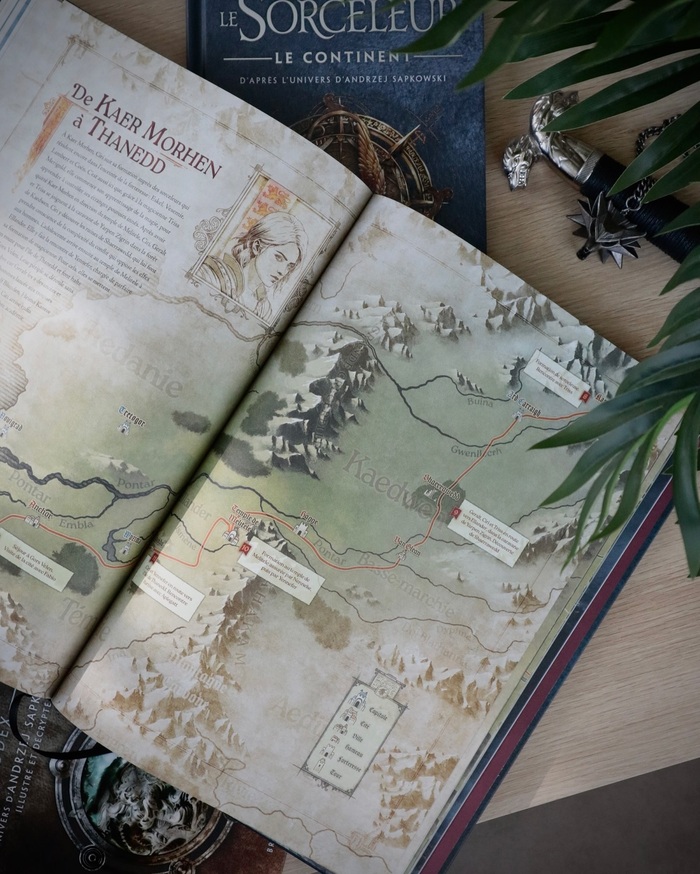

И для красивого французского атласа мира Ведьмака (это французское издательство вообще сходит с ума по картам и выпускает подобные атласы или даже отдельные постеры по многим фантастическим книгам):

l’Atlas du Sorceleur, художник Стефан Арсон

Или вот еще один пример, люблю карты этой французской семейной пары. Вообще это коммерческие художники, много рисуют для настольных D&D игр, а постеры известных миров — в рамках призовых целей на аналоге Бусти. Я уверена, что изначальный источник — это карта Ортелиуса, но их версии Аэдирна и Туссента ни на что не похожи и не соответствуют тексту.

Последователей карты Ортелиуса легко узнать по тому, как сильно они выдвигают на запад полуостров, на котором расположены Повисс и Ковир, тогда как на всех предыдущих картах (созданных при участии Сапковского) самой западной точкой обычно изображают мыс Бремервоорд. Еще одним ярким маркером является появление реки Эмблы из вышедшего в 2013 году «Сезона гроз». Ее не было в игровой карте, которая развивалась отдельно с 2007 года, зато она была на предыдущей карте Ортелиуса, причем изобразили ее прям полноценным ответвление Понтара, а не частью дельты.

Или держите свежий пример из «Перекрестка воронов» с «лесистым» Каэдвеном. Ни в играх, ни у Ортелиуса леса в стране не помечены вообще, зато леса без гор на западе страны есть в чешских книгах и в сериале. И если карту Ортелиуса со временем поправят (например, как на другой фанатской карте ниже), то отпечатанные книги уже не поменять.

По этой причине для своей версии я использовала карты из игр как сравнительно устойчивый канон, расширив его дополнительными «опорными» точками осторожнее, чем это делается для сетевых легко исправляемых проектов. За исключением Каэдвена, потому что в АСТ изначально просили сделать реконструкцию именно этой страны под выходящую новинку. Каюсь, в моей версии дорога в Западной Мархии уже построена, леса поредели, а Ривия и Лирия изображены как единая уния, хотя случится это почти через 20 лет после событий повести — так карта подойдет для использования при переиздании книг основного цикла, а ради таких деталей переделки никто не заказывает.

Стилистически мне хотелось сохранить баланс между читаемостью текста и моей любимой стилизацией под раскрашенные карты XVII-XVIII вв. Внизу несколько примеров, но вообще моя папка с вдохновляющими историческими картами весит 16 Гб.

Первоначально в качестве ярких акцентов и «заполнителей» (потому что средневековые карты не терпят пустоты) я планировала использовать чудовищ и геральдику Северных королевств. Оказалось, что ни в книгах, ни в играх, ни в сериале треть нужных гербов ни разу не описывалась даже примерно, поэтому от изображения гербов пришлось отказаться, а вот гармонично распределить чудовищ я уже не успевала и в какой-то момент так устала, что плюхнула мемного кота в духе страдающего Средневековья — считайте, что это Котолак. Сейчас я точно знаю, что нужно было рисовать бобрводника, чтобы сохранить память о первой обложке, но мемом она стала гораздо позже. Слева часть океана заполняет гравюра с Сопряжением Сфер, похожая на ту, что мне очень понравилась в артбуке из игрового «Ведьмака». Это напоминание о том, что осколки других миров до сих пор ходят по изображенным на карте территориям, определяя его самобытность.

Прошло уже несколько месяцев с момента сдачи этой карты, но поводив носом и по ней, и по всем прочим, пока писала этот текст, опять чувствую зуд правок. Вот тут бы добавить лес, а вот тут передвинуть всю область, а вон там!.. Игру бы перепройти. Но карту уже распечатали — будут раздавать тем, кто предзаказывает в Читай-городе, Буквоеде и где-то еще. Так что с этим миром я пока всё.

P.S.: мои карты здесь.

Формирование территории России. Часть 13

Так, друзья, пока материальчик не остыл. В прошлый раз мы оставили Русь на пике могущества Владимиро-Суздальского княжества под каблуком Всеволода Большое Гнездо. Казалось, что вот он – новый центр силы, который сможет если не объединить, то хотя бы возглавить все эти разрозненные княжества Руси. Но, как водится, стоило могущественному князю умереть, как его наследники тут же схватились за ножи. Старший сын Константин Ростовский против второго сына Юрия Владимирского. Усобица Мономашичей 2.0, теперь уже внутри самого мощного княжества.

Пока сыновья Всеволода делили владимирский престол (в итоге всё же восторжествовала справедливость – старший Константин всё-таки ненадолго сел во Владимире, помирившись с братом), на других концах Руси происходили не менее важные события. Мир стремительно менялся, а князья были слишком заняты своими склоками, чтобы это заметить.

На Юго-Западе вовсло цвела Галицко-Волынская земля. Там правил потомок другого сына Мономаха – знаменитый Роман Мстиславич, который собрал под своей рукой Галич и Волынь. Жесткий, крутой и безбашенный правитель. Он успешно воевал с поляками, венграми и литовцами, а про своих родичей отзывался так: «Не передавив пчёл, мёду не есть», намекая, что пока всех других князей не передавишь, покоя не будет. Его сыну, Даниилу Романовичу, будет суждено стать одним из главных героев грядущей трагедии, но это потом. А пока что зафиксируем, что Галич почти стал настоящим восточноевропейским королевством, с мощной аристократией (боярами), своими местечковыми амбициями и тесными связями с Европой (про это есть у меня в тг-канале).

На Северо-Западе вовсю бузил Великий Новгород. Республика, которая уже давно сама решала, кого позвать княжить, а кого послать подальше. Но тут главным врагом оказались не соседние русские княжества, а крестоносцы, всякие меченосцы и шведские потомки викингов, которые всё настойчивее лезли в Восточную Прибалтику. Новгороду нужен был не князь-правитель, а князь-воевода, который бы защищал границы, но не лез в их внутренние дела.

А что же Киев? А Киев тихо доживал свои последние дни в статусе почётного, но уже не особо нужного трофея. Его по-прежнему захватывали, но теперь это было что-то вроде получения титула «чемпиона мира по версии...» Т.е. вроде бы престижно, но реальной власти над другими княжествами это уже не давало. И вот в этот момент, когда Русь представляла из себя несколько сильных, но разрозненных центров, слишком занятых собой, с Востока пришла Беда.

В 1223 году на реке Калке произошло событие, которое должно было заставить причитать всю Русь. Появился неизвестный доселе враг – монголы. Не какие-то там половцы, с которыми можно было договориться, побиться, породниться. Это была совершенно иная, тотальная угроза. Жестокая, дисциплинированная, а главное непонятная.

Половцы, которых монголы гнали перед собой, как стадо овец, прибежали к русским князьям с криком: «Наших побили, а завтра и вас побьют!». Из четырёх упоминаемых в связи с событиями половецких ханов один (Юрий Кончакович, названный наисильнейшим) был разбит монголами до обращения половцев за помощью к русским князьям, второй (Данила Кобякович) убит в ходе бегства к Днепру, третий (Котян Сутоевич) инициировал обращение за помощью, а четвёртый (Бастый, связанный, возможно, с черноклобуцкой знатью) от страха крестился.

Южные князья (Мстислав Удалой из Галича, Мстислав Киевский, Даниил Романович Волынский и другие), несмотря на распри, собрали объединённое войско (до этого, кстати, убив монгольских послов, что им ещё аукнется). Впервые за долгое время! Да ещё и половцев позвали. Однако это было не единое войско с общим командованием (как потом на поле Куликовом), а скорее выезд на пикник с прислугой. Не было даже общего плана, каждый князь дрался за себя и за Сашку.

Увидев передовые отряды монгольского войска, половцы и волынский отряд вступили в бой. Вначале сражение развивалось удачно для русских. Даниил Романович, первым вступивший в битву, рубился с беспримерной храбростью, не обращая внимания на полученную рану. Монгольский авангард начал отступление, русские бросились в погоню, потеряли строй и столкнулись с главными силами монголов. Когда Субэдэй увидел, что двигавшиеся за половцами силы русских князей значительно отстали, он отдал приказ основной части своего войска перейти в наступление.

Не выдержав напора более стойкого противника, половцы дрогнули и побежали к переправе, смяв и расстроив полки Мстислава Черниговского, уже готовые к выступлению. Затем монголы атаковали галичан и те отряды половцев, что ещё оставались на их флангах. Помочь им попытались сначала Мстислав Луцкий, а потом и Олег Курский, но и их дружины были смяты и разбиты монголами. Разгром русских и половецких отрядов из своего лагеря видел Мстислав Романович, киевский князь, однако он не предпринял попытки помочь им. Часть оставшегося русского войска предприняла попытку контратаковать, но попала в классическую ловушку кочевников – притворное отступление, после которого их окружили и почти полностью вырезали.

Это был страшный разгром. Князья, сдавшиеся под честное слово, были зверски убиты (как говорят, как раз из-за послов) – их положили под доски и устроили пир на их телах. Жестокость в средние века была инструментом психологической войны.

И что же Русь после этого? А ничего. Удар был страшный, но... локальный. Монголы не пошли дальше. Они ушли назад в степи. И русские князья, вздохнув с облегчением, подумали: «Ну, пронесло же! Наверное, это что-то одноразовое». И снова погрузились в свои усобицы. Никаких выводов. Никаких укреплений границ. Никаких попыток создать единое командование. Они не поняли, что это был не налёт, а разведка боем. И разведка показала, что богатые, раздробленные города на западе – лёгкая добыча.

Прошло 14 лет. Целых 14 лет, за которые можно было бы многое сделать. Но Русь их проспала. А у монголов за это время умер Чингисхан, и власть перешла к его внуку – Батыю. И у него щёлкнула в голове простая мысль – завоевать всё до последнего моря. Изи.

В следующей серии: как Батый обрушился на Русь, почему города горели один за другим, как героически сопротивлялась Рязань, как пал злой город Козельск и почему даже могучий Владимир не смог устоять. Это будет самый страшный и героический эпизод нашей истории. Готовьтесь.

Почему экологичнее брать в займ у банка, а не у близких или друзей?

Что выгоднее математически - очевидно любому: "занять" у родственников или друзей всегда дешевле и проще, чем у банка - так кажется на первый взгляд. Однако, с духовной и энергетической точки зрения, такой займ может обойтись по итогу гораздо дороже. Только плата будет уже не начисленными банком процентами, а чем-то гораздо более дорогим - здоровьем, энергией, потенциалом и отношениями с близкими.

Что касается займов у друзей - тут нужно сразу оговориться. Если ты даёшь в долг другу - будь готов его потерять. Как друга. Это раз. И два. Давай ту сумму, которую готов потерять. Есть вероятность, что человек её не вернёт. Так вот, лучше давать ту сумму, с которой потенциально комфортно расстаться. Ну и вспомним еврейскую мудрость: хочешь помочь человеку - найди ему работу. Хочешь сделать ему хуже - дай денег.

А теперь к сути материала - к духовной стороне вопроса. Когда между людьми есть денежные операции - между ними создаются отношения. В сбалансированном и здравом подходе, как правило, эти операции заключаются в том, что один человек даёт другому одно, а второй, в обмен, даёт что-то другое. Должен быть равный обмен. Как правило, это обмен товара или услуги на деньги. Это может быть обмен времени на деньги. Обмен равноценный. Что происходит, когда один родственник берёт деньги у другого? Вступает с ним в энергетический обмен. По идее. Однако, что происходит на самом деле? Не происходит равноценного обмена.

Нередко кто-то из родственников помогает другому, казалось бы, из благих намерений. Но даёт так и столько, что другой, кто принимает этот дар, просто не может его восполнить, так или иначе. А по закону баланса в мире восполняется всё и вся. Вот тут и наступают ситуации, когда родственник, который получает помощь, но ничем не может на неё ответить - сам того не зная, отдаёт обратно - только не деньгами, а ресурсами, здоровьем, потенциалом. Такой человек берёт на себя карму или тяжесть того, кто ему безвозмездно помогает. Помогает без равноценного обмена, без возможности для другого человека восполнить баланс наиболее простым и понятным способом - материально. Потому говорят: если хочешь облегчить себе карму, снять с плеч часть жизненного груза - отдай деньги, подари кому-то денег. Он на себя что-то возьмёт. А если же тот, кто даёт в дар, всё же, где-то внутри, делает это, на самом деле, не из бескорыстного желания помочь, а из дефицита любви, внимания, положительной оценки - тогда уже пострадать может он сам. Если и отдавать - то полностью бескорыстно, не ожидая и даже не думая ожидать что-то взамен.

В этой связи, осознанный человек, хоть это может быть и совершенно неоправданно с экономической точки зрения, пойдёт за деньгами в банк. Даже под высокий процент. Почему? Потому что здесь не создаются нездоровые, несбалансированные отношения Отношения создаются между человеком - заёмщиком, и огромной организацией, дающей займ - банком. На прозрачных условиях: человек берёт эти средства под определённый процент. Это и есть та плата, которую переплачивает человек за то, что берёт займ. Да, в денежном выражении человек заплатит больше. Но будет свободен от лишних энергетических связей, неразрешённых споров и неоправданных ожиданий, энергий и систем других людей. Ведь тот, кто даёт деньги, становится частью системы того, кому даёт. И в этой системе есть определённые правила игры.