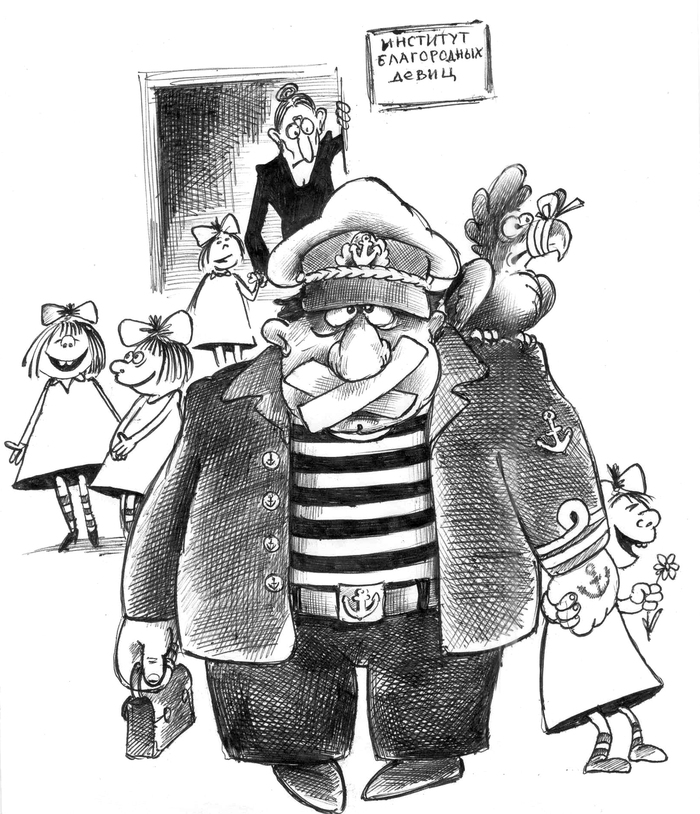

Ответ на пост «Институт благородных девиц предложили возродить в России»1

Ваши институты благородных девиц очень, прямо очень хуевая идея!

Это просто ящик Пандоры ебучий. Да!

Без парней рядом, изолированные от общества девушки станут благородными лесбиянками. И будут любить друг друга.

А мужиков неблагородных опять будут динамить и посылать мыть жопу...

Институт благородных девиц предложили возродить в России1

В России предложили возродить воспитание девочек по примеру института благородных девиц — с акцентом на духовность, гармонию и семейные ценности. Более того, Айгистов выступил с яркой инициативой: передать ассоциации, работающей в этой сфере, историческое здание Смольного института в Петербурге, где сейчас располагается администрация губернатора. По его мнению, именно там могла бы разместиться федеральная сеть женского воспитания. Проект поддержали участники круглого стола, подчеркнув, что уникальные традиции такого воспитания стоит вернуть. Источник

Ушинский тома при поддержке коммерсанта института университета

Ушинский

статья Ушинского «Поездка за Волхов». Путевой очерк высоко оценил Иван Тургенев. Впрочем, в 1854 году Ушинский покинул журнал, не согласившись со слишком левыми взглядами его редакторов. После этого он еще год публиковался в менее политизированной «Библиотеке для чтения» — отдавал туда переводы с английского из Чарльза Диккенса и Уильяма Теккерея.

Но главным его интересом был, конечно, «Журнал для воспитания»: здесь он напечатал «Три элемента школы» (речь идет об администраторах, воспитателях и учителях — и о различных сочетаниях этих трех элементов) и «О народности в общественном воспитании» — и быстро стал известным педагогом.

Этому способствовало наступившее время: в начале 1855 года умер император Николай I, чье противоречивое правление началось в день восстания декабристов, а закончилось крайне неудачной для России Крымской войной. Вторая половина 1850-х — преддверие Великих реформ Александра II. Россия пыталась осмыслить неудачи, оценить опыт прежнего, николаевского царствования и заглянуть в будущее — а где, как не в школе, это будущее создается? Ушинский изучал теорию и историю педагогики, собирал и анализировал материалы о народном образовании в различных странах, писал педагогические статьи и благодаря им стал заметен.

«Сильный характер и упорная воля»

В 1859 году Константин Ушинский направил императрице Марии Александровне по ее просьбе «Письма о воспитании наследника русского престола», где обосновывал выбор пути воспитания цесаревича Николая Александровича, которому исполнилось тогда 16 лет. Николаю не суждено будет взойти на русский трон: в 1865 году он умрет от туберкулезного менингита во время поездки в Европу. Но в 1859-м дать августейшей семье рекомендации по поводу воспитания наследника — высочайшая честь для 36-летнего педагога (и повод для зависти недругов).

«Воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности»

Константин Ушинский о народности, нравственности и роли труда

«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» («О народности в общественном воспитании» // Педагогические сочинения в 6 томах. Москва, 1988. Т. 1. С. 253).

«Усиленное изучение родины [язык, природа, география, история] на свежую, ничем не загроможденную память вслед за азбукой… В такую азбучную форму и должно войти первое знакомство с отечеством» (О необходимости сделать русские школы русскими // Педагогические сочинения в 6 томах. Москва, 1988. Т. 2. С. 359–361).

«Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета» (Труд в его психическом и воспитательном значении // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1860. №VII. С. 29).

«Человек рожден для труда; труд составляет его земное счастье, труд — лучший хранитель человеческой нравственности, и труд же должен быть воспитателем человека» (Первое педагогическое приложение // Избранные труды. В 4 кн. Кн. 4: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии (продолжение). Москва, 2005. С. 218).

«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое и не только выражает собою жизненность народа, но есть именно эта самая жизнь» (Родное слово // Журнал Министерства народного просвещения. 1861. №5. С. 76).

«Не можем мы назвать педагогом того, кто изучил только несколько учебников педагогики и руководствуется в своей воспитательной деятельности правилами и наставлениями, помещенными в этих «педагогиках», не изучив тех явлений природы и души человеческой, на которых, быть может, основаны эти правила и наставления» (Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Санкт-Петербург, 1868. Т. 1. С. IV.).

«Ребенок не только готовится жить, но он уже живет, и эта жизнь имеет свои права и свои потребности» (Отчет командированного для осмотра заграничных женских учебных заведений коллежского советника К. Ушинского // Педагогические сочинения в 6 томах. Москва, 1988. Т. 2. С. 308).

«Придавая большое значение воспитанию в жизни человека, мы тем не менее ясно осознаем, что пределы воспитательной деятельности уже даны в условиях душевной и телесной природы человека и в условиях мира, среди которого человеку суждено жить» (Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Санкт-Петербург, 1868. Т. 1. С. VIII).

«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания» (Три элемента школы // Педагогические сочинения в 6 томах. Москва, 1988. Т. 1. С. 191).

Подготовлено при поддержке Российского Государственного Педагогического Университета имени А. И. Герцена

Еще недавно мелкий чиновник департамента МВД, Ушинский стал не чужим для Марии Александровны: в январе 1859 года именно она рекомендовала назначить его инспектором классов Императорского воспитательного общества благородных девиц — в Смольный институт. Институт, созданный еще в 1764 году (и просуществовавший до 1932-го, после революции — за границей), с начала 1808 года помещался в специально построенном архитектором Джакомо Кваренги здании и представлял собой консервативное учреждение, в котором начальница — статс-дама Мария Павловна Леонтьева — поддерживала без изменения порядки 1830-х годов. Инспектор классов Ушинский занимался организацией учебной работы.

В те времена воспитанницы проводили в Смольном девять лет практически в полной изоляции, а обучение сводилось к танцам, музицированию и изучению пары иностранных языков. Ушинский был с этим категорически не согласен, хотя критика его была скорее консервативна: он считал, что женщину надо готовить как помощницу мужу, воспитательницу детей, просветительницу народа, а не как «эфемерное создание, вечно отдыхающее на ложе из роз».

Выпускница Смольного педагог и писатель Елизавета Водовозова в книге «На заре жизни» оставила описание внешности Ушинского, заметив, что художник мог бы написать с него портрет религиозного фанатика, настолько вдохновенным и суровым могло быть его лицо: «Худощавый, крайне нервный, он был выше среднего роста. Из-под его черных густых бровей дугою лихорадочно сверкали темно-карие глаза. Его выразительное, с тонкими чертами лицо, его прекрасно очерченный высокий лоб, говоривший о недюжинном уме, резко выделялся своею бледностью в рамке черных как смоль волос и черных бакенов кругом щек и подбородка, напоминавших короткую густую бороду. Его тонкие, бескровные губы, его суровый вид и проницательный взор, который, казалось, видит человека насквозь, красноречиво говорили о присутствии сильного характера и упорной воли». Юная смолянка, «пораженная красотой» Ушинского, облила духами его шляпу, желая произвести впечатление. Эксцентричное проявление восторга было у институток в порядке вещей. Но инспектор не обрадовался, а рассердился глупой выходке, потому барышни сочли, что он наглец, «злец» и «невежа». Стиль поведения Ушинского многим воспитанницам казался дерзким и неучтивым.

Но Елизавета Водовозова позже характеризовала появление Ушинского в Смольном как «луч света», а сам институт называла «окаменевшим в своей неподвижности», с «допотопными устоями».

Посетив уроки, педагог пришел к выводу: барышни невежественны, учителя не всегда пригодны. Девушки на шестом году обучения немецкому языку не могли перевести с листа прочитанное и пересказать своими словами. С произведениями Шиллера и Гете старшеклассницы были не знакомы, поскольку их учитель считал, что девушки ничего не поймут в этих сочинениях. Ушинский, вспоминает Водовозова, возражал, что «только идиота может не заинтересовать гениальное произведение». С уроками русского и литературы тоже вышла незадача: учитель вместо диктантов читал, гримасничая, басни Крылова. Учебника у девушек не было, библиотеки в классе — тоже, Пушкина, Гоголя, Грибоедова воспитанницы не читали, зато учитель театрально декламировал им стихи.

Ушинский остался недоволен и педагогами, и воспитанницами. Неудобно вышло и с субординацией: авторитет классных дам в Смольном был непререкаем, а инспектор классов критиковал их работу и делал им замечания при воспитанницах. Ушинский полагал, что институт добился бы более значительных успехов, «если б при приеме классных дам руководствовались правилом приглашать умственно развитых, а не особ, умеющих кадить всякой пошлости», которые «притупляют умственные способности и озлобляют сердца». С воспитанницами педагог бывал прям и говорил как с равными, что те быстро оценили: из дерзкого «злеца» Ушинский превратился в интересного смельчака.

Константину Ушинскому многое удалось за два года, проведенные им в Смольном. Он значительно изменил старые порядки и заложил основу нового стандарта женского образования в России.

Он буквально совершил революцию, добившись отмены разделения учениц на «благородных» и «неблагородных», то есть фактически уравнял в правах девушек из разных сословий. Он потребовал вести занятия на русском, а не на французском языке.

Позже Ушинский напишет, что умственное, нравственное развитие начинается с овладения родным языком. Он называл родной язык «удивительным педагогом», который «легко и основательно» учит очень многому, будит мысль ребенка, формирует множество понятий, взглядов, развивает мышление. С любовью Константин Ушинский писал о русском народе, создавшем «тот глубокий язык, глубины которого мы и до сих пор еще не могли измерить».

Ушинский добился почти полной смены преподавательского состава Смольного и составил новый учебный план с углубленным изучением естественных наук и литературы. Он предложил углубить курс географии — «в ней результаты всех наук, которые необходимо знать образованной женщине». Учебные курсы он требовал строить по принципу усвоения знаний — от простого к более сложному, что для его современников отнюдь не было очевидно. Новшеством стал курс гигиены. «Сбереженье здоровья — не только своего собственного, но и целой семьи — находится в руках матери и хозяйки, а незнание самых главных гигиенических правил ведет иногда к гибельным последствиям»,— писал инспектор. Ушинский открыл двухлетний педагогический курс, по окончании которого девушки могли преподавать. Это для многих воспитанниц открыло ранее почти немыслимую возможность самостоятельного заработка. При значительном расширении учебного плана время обучения в институте удалось сократить с девяти до семи лет, причем воспитанницы наконец-то получили право уезжать домой на каникулы и праздники.

«Ключ свободной, здоровой и цветущей государственной жизни»

При Ушинском в Смольном была введена практика педагогических совещаний и преподавательских конференций для обмена опытом. Ушинский сумел сплотить вокруг себя единомышленников, которые разделяли его взгляды. Он устраивал «педагогические четверги», или журфиксы, во флигеле Смольного института, где жил с семьей. Здесь толковали о новостях литературы, государственных реформах — и о реформах воспитания и образования.

Константин Ушинский считал, что учителя обязательно должны участвовать в воспитательном процессе. До этого по давней традиции преподаватели только учили, не вмешиваясь в жизнь воспитанниц, даже не оставались наедине с ними вне присутствия классных дам. При новом инспекторе учителя стали неформально разговаривать на уроках со слушательницами, отвечать на их вопросы, участвовать во вручении наград и праздниках, обсуждать успехи и неудачи воспитанниц.

Ушинский за сравнительно короткое время успел сделать Смольный лучшим женским учебным заведением в России. Но, несмотря на растущую популярность педагога и расположение к нему царской семьи, положение его не было простым.

«Взгляды Ушинского современникам виделись революционными,— говорит директор Фундаментальной библиотеки РГПУ им. А. И. Герцена Натела Квелидзе-Кузнецова.— Он понимал народность иначе, чем она была выражена в циркуляре министра народного просвещения Сергея Уварова (1786–1855; министр с 1833 по 1849 год, идеолог так называемой официальной народности.— “Ъ”): “Народность состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию”».

Начальнице института Марии Леонтьевой не нравилось постоянное вмешательство инспектора в воспитательную сферу, которая прежде принадлежала только ей. Конфликт достиг своего пика в тот момент, когда при обходе выпускных классов на торжественном акте выпуска 1861 года Ушинский вместо начальницы сам прошел рядом с императрицей Марией Александровной. Леонтьева увидела в этом вызов. Кроме того, на инспектора написал донос законоучитель Смольного института Василий Гречулевич, обвиняя Ушинского в «распространении безбожия и безнравственности».

Обвинение в безбожии было брошено человеку, который писал, что «дело народного воспитания должно быть освещено церковью, а школа должна быть преддверием церкви». «В одном христианстве есть неисчерпаемый ключ свободной, здоровой, вечно развивающейся и цветущей государственной жизни»,— размышлял педагог в «Письме о воспитании наследника русского престола». Ушинский, в то время уже широко известный в России педагог, тяжело переживал доносы и скандал, но был в итоге отстранен от педагогической работы.

В середине 1861 года Евграфа Ковалевского в должности министра народного просвещения совсем ненадолго сменил крайне консервативный граф Евфимий Путятин. Министр был сторонником жесткой дисциплины в университетах, а начальное образование предлагал полностью передать церкви. Из-за столкновения с Путятиным Ушинскому пришлось покинуть должность главного редактора «Журнала Министерства народного просвещения», которую он занимал с 1860 года. «Все русское просвещение отдали в руки идиоту и изуверу, который... думает дать новое направление русскому воспитанию и просвещению, а следовательно, и русской истории...— писал Ушинский о Путятине в одном из писем.— Взгляд у этого господина на воспитание такой, что он выразил следующую мысль: “Всякая педагогика — вздор; дите надобно учить так, чтоб его рвало, тошнило (sic) от ученья”». Уже в декабре на фоне волнений студентов и закрытия Петербургского университета Путятин ушел в отставку, и место его на следующие несколько лет занял имевший репутацию либерала тайный советник Александр Головнин, при котором Ушинский продолжил сотрудничать с «Журналом Министерства народного просвещения» как публицист.

В 1861 году вышла детская хрестоматия Ушинского «Детский мир», первый массовый учебник русского языка для начальной школы.

Все то, что он выбрал для «Детского мира», до сих пор входит в учебники чтения и литературы: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Зима», «Зимняя дорога» Александра Пушкина; баллады Василия Жуковского; стихи Михаила Лермонтова, Федора Тютчева; произведения Ивана Тургенева («Воробей» из «Записок охотника») и многое другое. Впервые «Детский мир» вышел тиражом 3600 экземпляров и в первый же год был переиздан дважды. Книга переиздавалась 68 раз, за первые 25 лет было продано более миллиона экземпляров. И тем не менее великий для России 1861 год стал годом разочарования для Константина Ушинского: он лишился возможности преподавать в Смольном. Скандалы плохо сказались на состоянии его здоровья.

Императрица Мария Александровна, впрочем, продолжала принимать участие в судьбе Ушинского. С 1862 года он числился чиновником Собственной Его Императорского Величества канцелярии, а именно ее IV отделения, которое еще называли ведомством императрицы Марии Федоровны, жены Павла I, принявшей под свое покровительство благотворительные учреждения. Пеликан, изображенный на эмблеме Года педагога и наставника, фигурировал как раз на эмблеме ведомства как птица, готовая разорвать собственную грудь, чтобы вскормить птенцов.

Практически сразу после нового назначения Ушинский с семьей отправился в долгую поездку по Европе, которая могла считаться командировкой: на все пять лет ему сохранили содержание. «Поездка за границу сохранила Ушинскому возможность воплощать свои идеи хотя бы на бумаге,— полагает Натела Квелидзе-Кузнецова.— В поездке он получил огромный опыт зарубежной школы. Да, уйдя из Смольного, он больше не занимал постов, но смог работать. Его поддерживала не только Мария Александровна. Но нельзя было реформировать школу и сказать: “Ушинский прав, остальные нет”. Мудрый правитель хочет сохранить и либералов, и консерваторов, а прогрессивное найдет себе дорогу».

«Ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без слабости»

В поездке Ушинский знакомился с женскими гимназиями, народными школами и первыми детскими садами в Швейцарии, Германии, Франции, Италии и Бельгии; изучал опыт иностранных коллег. «Осмотрев множество заграничных школ для малолетних детей, я понял, что воспитание и учение детей, по крайней мере до восьмилетнего и даже до десятилетнего возраста, более на месте в семье, чем в общественной школе,— писал, в частности, Ушинский.— Я желал бы, чтобы русская женщина, испытав глубокое наслаждение самой учить и развивать своего ребенка, не уступала этого наслаждения никому без крайней необходимости».

В перерывах между поездками Константин Ушинский несколько раз возвращался в Россию — так, он провел в Петербурге лето и осень 1864 года. За это время он получил цензурное разрешение на печатание написанного им за границей школьного учебника «Родное слово», состоящего фактически из трех книг. К нему прилагалось руководство для учителей и родителей — первое полноценное методическое пособие. Коллега и фактический соавтор Ушинского в этой работе Лев Модзалевский писал, что «переделка “Родного слова” предпринималась Ушинским много раз по мере того, как он обогащался новыми и новыми опытами и наблюдениями в заграничных начальных школах, и по мере того, как он вдумывался и вчитывался в русскую народную литературу или делал опыты обучения над собственными детьми... Он прочитывал мне, как гостю, некоторые места и тут же радикально переделывал их. Обилие новых и новых мыслей постоянно как бы препятствовало известному труду окончательно вылиться в одну определенную форму. Автор был постоянно недоволен собой и своим произведением».

В «Родное слово» вошло множество текстов Ушинского — художественных, естественно-научных, библейских. Работа над учебником и «Книгой для учащих» заняла около двух лет. Пособие содержало рекомендации не только по преподаванию, но и по организации учебного процесса в целом. Ушинский считал, что «в школе должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма и, главное, постоянная разумная деятельность».

Успех «Родного слова» был громадным, оно выдержало не менее полутора сотен переизданий только в России.

Пока книга готовилась к печати, Ушинский принимал участие в обсуждениях устройства женских семинарий для подготовки сельских учительниц на заседаниях Педагогического общества. Он входил в комитет по составлению проекта организации подобных семинарий и возглавлял его, делал сообщение о состоянии высшего женского образования за границей и читал на собрании общества реферат «Педагогика как искусство». Ему аплодировали. У автора возникла мысль о возвращении к педагогической работе в России, и он даже обратился к главноуправляющему IV отделением Собственной Е. И. В. канцелярии принцу Петру Ольденбургскому с прошением об увольнении со службы — но вместо увольнения ему продлили командировку в Европу.

«Скромно, терпеливо, с непритворным уважением»

Будучи автором учебных пособий и методических текстов, Константин Ушинский сомневался в возможности формализации педагогического опыта: «Педагогика не наука, а искусство — самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех искусств,— писал он в работе “Человек как предмет воспитания”.— Как искусство, оно кроме знаний требует способности и наклонности, и, как искусство же, оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне не достижимому: идеалу совершенного человека».

«Фактически создал русскую педагогику»

РГПУ выпускает юбилейный сборник репринтов статей Константина Ушинского

На книжном фестивале «Красная площадь», который открывается 2 июня, а затем на площадке Петербургского международного экономического форума будет представлено подарочное издание сборника репринтов избранных статей Константина Ушинского. Сборник выходит в рамках Года педагога и наставника в издательстве Российского педагогического университета имени Герцена под общей редакцией министра просвещения Сергея Кравцова и приурочен к 200-летию одного из основоположников российской педагогики.

В сборник включены 14 статей Константина Ушинского, опубликованных в журнале Министерства народного просвещения в период, когда господин Ушинский был его главным редактором (с 1 марта 1860 по 1 декабря 1861 года). Составители публикуют статьи в том виде, в каком их впервые увидели читатели: сборник представляет собой репринтное издание. Его научно-справочный аппарат выстроен «в соответствии с современными стандартами и в современной орфографии», отмечают составители. «Репринтное издание избранных статей К. Д. Ушинского в журнале Министерства народного просвещения будет способствовать повышению интереса к отечественному педагогическому наследию, опирающемуся на национальные традиции, междисциплинарные подходы, практикоориентированность и принцип равных возможностей в образовании, актуальные как сегодня, так и для будущих поколений педагогов и наставников»,— отмечает министр просвещения Сергей Кравцов в предисловии к сборнику.

«При Константине Ушинском педагогика в России заняла прочную позицию, о ней заговорили как о науке,— говорит один из составителей сборника, ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.— Ушинский фактически создал русскую педагогику. У нас вместе с Министерством просвещения возникла идея подготовить репринтное издание трудов Ушинского с комментариями специалистов. Это позволит составить впечатление об основных его идеях и отдать дань памяти педагогу в год его юбилея».

Ректор подчеркивает, что для публикации отобраны важнейшие труды Константина Ушинского 1860–1861 годов, в том числе статьи «Труд в его психическом и воспитательном значении», «О нравственном элементе в русском воспитании», «Родное слово». «Это ключевые материалы Ушинского, определяющие его подход к развитию педагогики в России,— объясняет Сергей Тарасов.— В том виде, в каком они были опубликованы в конце XIX века, современный читатель их вообще не видел: до сих пор статьи издавались отдельно и в сокращении. Выпуски журнала, вышедшие под редакцией Ушинского, хранятся в нашем вузе, в Фундаментальной библиотеке имени императрицы Марии Федоровны. Кроме них это наследие включает в себя Полное собрание сочинений в 11 томах (выпуск завершен в 1952 году), трехтомный "Архив Ушинского". К раритетам можно отнести первое издание книги "Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии" (1868), "Родное слово" (1895) и методические указания к нему ("Книга для учащих"), "Детский мир" (1861)».

В основе педагогической системы Ушинского лежит идея народности, напоминают составители сборника. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа»,— писал Константин Ушинский в 1857 году в статье «О народности в общественном воспитании». Один из важных педагогических методов Ушинского — наглядность, говорит один из составителей, директор фундаментальной библиотеки РГПУ Натела Квелидзе-Кузнецова. «Сегодня мы привыкли к тому, что малыши изучают буквы в книгах с картинками, но первым подобный метод предложил Ушинский. Он был не просто методистом, поясняя, как обучить ребенка в семье и школе, но и автором книг для детей»,— отмечает Натела Квелидзе-Кузнецова.

За время своей работы главным редактором журнала Министерства народного просвещения Константин Ушинский «обновил редакционный портфель», говорит Натела Квелидзе-Кузнецова. «Если раньше журнал содержал приказы, распоряжения, разрозненные тематически статьи, то Ушинский в годы своего редакторства изменил наполнение журнала. В основном это были материалы, имеющие методический посыл развернуть образование к гуманизации, народности и вниманию к родному языку»,— добавляет Натела Квелидзе-Кузнецова.

Презентация книги пройдет на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве (2–6 июня), а затем — в Петербурге в рамках ПМЭФ (14–17 июня). Тираж книги будет ограничен, рассылка планируется по центральным библиотекам России и в педагогические вузы, подведомственные Министерству просвещения, в рамках Года педагога и наставника. Книга адресована учителям, преподавателям, научным работникам, студентам педагогических вузов, а также всем интересующимся историей российской педагогики и широкому кругу читателей.

Мария Башмакова

Константин Ушинский считал основой образования его народность, поясняя, что нет воспитательной силы у абстрактных идей и систем, заимствованных у других народов. Методической основой образования он считал наглядность — и простой эта мысль кажется нам сегодня во многом благодаря его усилиям. Будучи первопроходцем во многих областях, связанных с обучением и воспитанием, открывая и формулируя вещи, которые выглядят сегодня незыблемо очевидными, Ушинский всегда подчеркивал связь этики и науки, а учебу ради учебы критиковал, утверждая, что только образование сформирует правильное понимание жизни, которое сделает человека полезным себе и обществу. Оптимальным способом подачи материала он считал диалог, а обучение в формате менторских текстов и лекций ценил невысоко, считая живое общение более эффективным. «Не уметь хорошо выражать своих мыслей — недостаток; но не иметь самостоятельных мыслей — еще гораздо больший»,— писал он. По мнению Ушинского, у педагога есть более важная задача, чем передать знания,— научить мыслить.

Коллеги называли его учителем учителей. «Ушинский — это наш действительно народный педагог, точно так же, как Ломоносов — наш народный ученый, Суворов — наш народный полководец, Пушкин — наш народный поэт, Глинка — наш народный композитор»,— написал о нем Лев Модзалевский.

Матвей Песковский в 1893 году назвал Константина Ушинского «отцом русской педагогики», а советский и российский историк и педагог Эдуард Днепров в своей книге «Ушинский и современность» (2007) пишет о нем как о «страстном» и «бескомпромиссном», полагая, что человек, наделенный такими качествами, обречен на непонимание и конфликты с ретроградами.

Дочь Константина Ушинского Вера оставила воспоминания об отце. Она характеризовала его как человека чуткого, справедливого, не склонного к сентиментальным проявлениям. Однако же педагог всегда находил время на домочадцев. Будучи «религиозным, но не набожным», он читал детям Евангелие и русских классиков, играл с детьми, за границей сам учил их русскому языку и географии. В быту Ушинский был строг и аскетичен, от всех домочадцев требовал иметь и исполнять определенные домашние обязанности.

Окончательно вернувшись в Россию в 1867-м, Ушинский много времени проводил в Крыму и планировал перебраться в Киев. В Симферополе он встречался с учителями казенной гимназии, при которой работал основанный на методике Ушинского «образцовый класс по способу наглядного обучения». «Дружественный тон, которым автор “Родного слова” говорил с учителями, мягкость обращения и простота быстро привлекали к нему всех,— писал позже один из преподавателей гимназии.— Он смотрел на каждого учителя как на равного себе товарища и скромно, терпеливо, с непритворным уважением слушал всякое замечание и возражение… Проэкзаменовал всех учениц, поступивших в первый класс. Учительницу поразило, с каким искусством великий педагог опрашивал детей. Он ставил вопросы просто, ясно и в то же время так, что по ответам можно было легко понять, насколько подготовлена и развита та или иная ученица».

В эти годы Ушинский работал над исследованием «Человек как предмет воспитания». В 1868-м вышел отдельным изданием первый том, а спустя год — второй. Однако закончить свою книгу Ушинский не смог. Третий, самый важный, том, который был посвящен собственно педагогическим проблемам, остался незавершенным. Автор страдал слабыми легкими, но не только проблемы со здоровьем и карьерные неурядицы подломили его силы. Страшным ударом стала смерть в 1870 году старшего сына Павла в возрасте 18 лет в результате несчастного случая на охоте. Вскоре после этого Ушинский с сыновьями Константином и Владимиром поехал лечиться в Крым, по дороге простудился и остановился для лечения в Одессе, где и умер. Лечивший Ушинского врач Владимир Шкляревский, профессор Киевского университета, составил медицинское свидетельство о том, что Ушинский страдал «хроническим воспалением легких», что эта болезнь требовала «вместе с хорошими климатическими условиями почти абсолютного воздержания от всякой напряженной деятельности» и что «именно усиленные ученые литературные работы Ушинского, которыми ознаменовались последние годы его жизни… с медицинской точки зрения были для него пагубны, потому что истощили его слабые физические силы и были существенной причиной его преждевременной кончины…»

Похоронили Ушинского в Киеве, на территории Выдубицкого монастыря. На его надгробном памятнике под простым крестом из белого гранита была сделана надпись: «Константин Дмитриевич Ушинский — автор “Детского мира”, “Родного слова”, “Педагогической антропологии”, умер 21 декабря 1870 года на 47 году жизни».

Материал подготовлен при поддержке Министерства просвещения и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена

Подписывайтесь на тему:

Российское образование

Институтки в 19 веке: жизнь по уставу

Говорить, что женщины в 19 в. не имели доступа к высшему образованию не совсем верно. Другое дело, что оно было специфическим.

Для дочерей дворян, высших чиновников, военных и купцов существовали закрытые учебные заведения. Всего институтов благородных девиц было 10 в С-Петербурге, 4 – в Москве и 16 – в губерниях. Принимали туда с 6–9 лет.

Оторванные от дома и родителей, девочки попадали в спартанские условия. Общая спальня, экзамены, суровые классные дамы, наказания за шалости, редкие лакомства, показуха и казёнщина.

Изучали «закон божий», иностранные языки, географию, арифметику, рисование, музыку, танцы, домоводство и хорошие манеры. Образование было в основном гуманитарным, а учебная программа – проще, чем для мальчиков.

Представление о жизни в закрытых заведениях даёт роман Н. Лухмановой «Девочки». В нём описывается учёба в Павловском институте благородных девиц.

Роман вышел в 1893 г. Автор сразу же стала известной.

Болшьше интересного о литературе у нас на канале: https://t.me/classical_lit

Институт благородных девиц и Арское поле в Казани. Что скрывает улица Льва Толстого?

Улица Толстого ранее состояла из двух старых улиц: Институтская и Односторонка Арского поля. Именно здесь Лев Толстой описал страшную сцену из своего рассказа «После бала»

Что еще было и есть на улице Льва Толстого, показывает краевед Марк Шишкин, в специальном проекте «ТатарстанДа»