Ламповые Канны

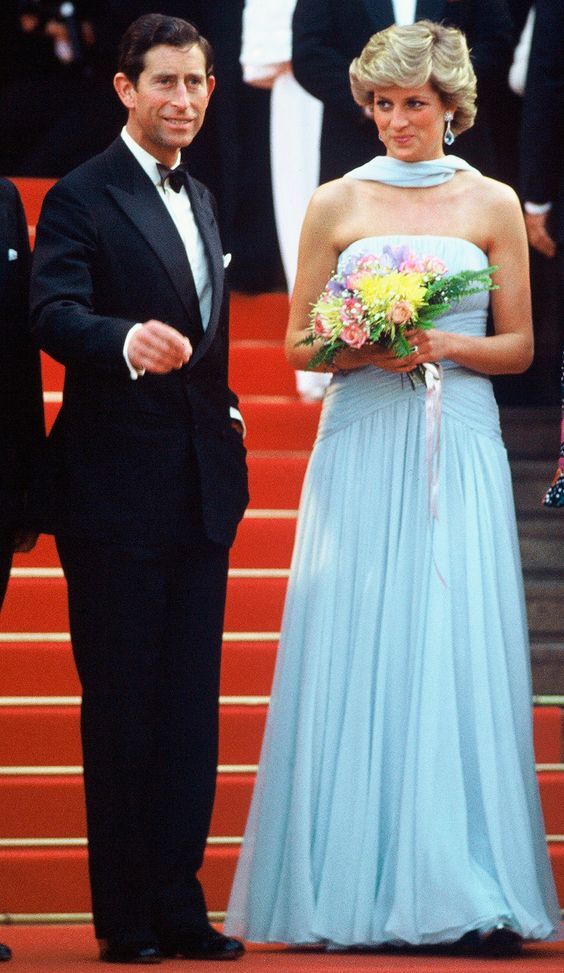

Каннский кинофестиваль 1987 года.

Ив Монтан, "Солнцем полна голова". Моменты жизни. /21

…Я вижу двор, весь залитый солнцем, старые дома, покрытые черепичной чешуёй, цепь холмов – это Прованс, и ветер так осторожен, что ничто вокруг не шелохнётся. Посреди двора стоит молодая женщина, окружённая стаей голубей. У неё великолепные белокурые волосы. На ней синие брюки и блузка с отложным воротничком. Она улыбается, как девушки на картинах старых итальянских мастеров. Я знаю, что её зовут Симона Синьоре, я никогда ещё не видел фильмов с её участием, я незнаком с ней, но знаю, что сейчас подойду, стараясь не спугнуть голубей, и скажу ей что-нибудь, всё равно, что, две-три фразы, только бы она обернулась ко мне…

Это было в Сен-Поль де Ванс, в 1949 году. С тех пор мы больше почти не расставались, мы стали мужем и женой. Это счастливый день, подробности которого я вновь и вновь готов рассматривать в подзорную трубу своих воспоминаний – белокурые волосы, сияние солнца, голуби и та минута, когда Симона подняла на меня глаза.

Я не скрываю своих политических симпатий. Я воспитывался в рабочей среде. Я сам вёл тяжёлую жизнь рабочего. Я на собственном опыте узнал, что такое эксплуатация. Я верю в революцию, которая сможет установить социальную справедливость. Я верю в простые и очевидные вещи.

Ив Монтан, "Солнцем полна голова". Моменты жизни. /20

Поездки, запись на плёнку, спектакли, концерты, работа, дни, крепкие и круглые дни, как шары в игре на биллиарде: они падают в лузы и исчезают там, и ты отмечаешь – пятьдесят очков, или сто, или пятьсот, или тысяча. Шары похожи друг на друга; если бы не было лузы, куда они проваливаются, то легко можно было бы представить себе, что это один и тот же день: сто – плоховато, пятьсот – хорошо, тысяча – прекрасно, пятьдесят – промах. Неудачных дней много, но это захватывающая штука, каким бы ни был счёт; и те, кто вынужден выйти из игры, уходят с сожалением. Это написано у них на лицах, это можно прочесть у них в глазах, они хотели бы играть вечно, даже если бы всегда выпадало только по пятьдесят очков…

Прошло два года после моего возвращения на сцену, а мои дни всё продолжали выпадать на удачные числа. Я могу признаться в этом без хвастовства, потому что для достижения успеха мало одного мастерства: нужно, чтобы тебе повезло. Запись на плёнку, радио, пластинки… Я снова пошёл в гору и видел плоды своего труда. Наконец, в 1951 году Клузо предложил мне сниматься в «Плате за страх».

Неудачный дебют в «Дверях ночи» не поссорил меня с кино. Я не только не испытывал перед ним страха, напротив, во мне жило смутное желание отыграться. Однако я решил больше не являться на площадку без должной подготовки.

Клузо подумал об этом раньше меня. Он заставил меня работать над текстами Жана Ануйля, подбирая те, которые совершенно не подходили к моей внешности, чтобы научить меня выражать всё только посредством голоса.

Это бесконечное повторение одних и тех же фраз, поначалу увлекательное, вскоре превратилось в утомительный труд. Я запирался в комнате и произносил свои тирады. У меня ничего не получалось. Я приходил в ярость. Я курил и бесился. Наконец, что-то сдвинулось с места, и слова потекли сами собой, как будто я действительно говорил таким языком. Я мог предстать перед Клузо с чистой совестью ученика, выучившего урок.

Ив Монтан, "Солнцем полна голова". Моменты жизни. /19

Ещё находясь под покровительством Берленго и делая свои первые шаги, я совершенно не подозревал, что достижение мастерства в любой области так зависит от соблюдения осторожности и чувства меры. Я скорее верил во внезапные озарения, в приходящее неизвестно откуда вдохновение. Да и сам Берленго не отличался особым терпением и не привык к упорному труду.

(Позже я сыграл в радиопостановке «Гроздьев гнева», где работал с прекрасным текстом. Целыми часами я слушал свои записи, отмечая ошибки, неверную интонацию, невыразительные места. Результаты не замедлили сказаться)

Я должен был наладить свою жизнь, обдумать бюджет, поглубже познакомиться с Парижем, быть достаточно осторожным, репетировать новые песни, разговаривать как со своими доброжелателями, так и с недоброжелателями, стараться держать себя, несмотря на трудности с питанием, в хорошей физической форме, найти друзей, набираться ума-разума и отовсюду извлекать спасительную мораль.

После нескольких выступлений с Болье, Фоли-Бельвиль и Бобино настала очередь «Мулен-Руж».

На этот раз дело было серьёзное, потому что звездой программы, привлекавшей толпы зрителей, была знаменитая Эдит Пиаф, я же должен был идти вторым номером. Я чувствовал, что приближаюсь к опасному повороту в карьере. У Эдит Пиаф было золотое сердце: чтобы понять это, достаточно было послушать, как она поёт. Но во всём, что касалось её профессии, она была страшно требовательна. Она не скрывала, что считала меня – пока я не докажу обратного – заурядным и легкомысленным юнцом, избалованным марсельской публикой и вообразившим себя бог весть чем. Однако она соглашалась выступить со мной, если мне удастся разуверить её в этом мнении.

Меня раздосадовало, что эта дама судила на расстоянии, ещё ничего не слышав. Я забыл, как прежде, сам ещё не выступая на сцене, я так же решительно и резко выражал своё мнение, не обладая притом ни её известностью, ни бесспорной компетентностью в этом деле.

Но времени на то, чтобы дуться, совершенно не было – до просмотра оставалось несколько дней, и я яростно принялся за работу. Она не любила марсельцев: надо было избавиться от своего акцента. Мне приходилось читать о Демосфене, который произносил речи, набив рот камешками, и тем исправил своё произношение. Я начал петь у себя в комнате до потери дыхания, крепко зажав в зубах карандаш или папиросу. Результаты оказались весьма утешительными.

Когда мне нужно было спеть перед Эдит Пиаф в зале «Мулен-Руж», меня охватил страх. Эта маленькая зрительница, внимательная и бесстрастная, затерянная в огромном зале, действовала на меня хуже, чем триста самых шумных зрителей. Мне пришлось призвать на помощь всю свою мужскую гордость: я всё-таки не хотел отступить перед женщиной.

Я спел четыре песни. На последней я уже совершенно забыл про Эдит. Потом я увидел, как она вышла из тени и направляется ко мне. Она совсем просто сказала, что находит меня великолепным, и что она рада, что мы будем выступать в одной программе. Лампы заливали резким светом её поднятое ко мне лицо. Она была искренна. Она предсказала мне успех, и, глядя на неё, я целиком поверил в это предсказание.

Успех действительно оказался большим…

Ив Монтан, "Солнцем полна голова". Моменты жизни. /18

Я заметил, что, став певцом, я начал постепенно терять то прекрасное ощущение товарищеской солидарности, которое поддерживало меня на заводе и в доках. Я с тоской вспоминал о том горячем вихре, который подхватывает тебя, когда, окружённый товарищами, ты идёшь вместе с ними к твёрдой и давно намеченной цели. Я испытал такое всепоглощающее чувство в Канбьере, во время забастовки членов профсоюза.

Речь шла о том, чтобы добиться, наконец, удовлетворения наших требований, так как изо дня в день мы слышали одни обещания. Мы решили отправиться целой процессией в префектуру, чтобы подтвердить свои требования и форсировать переговоры, которые хозяева изо дня в день пытались завести в тупик. Чувствуя себя каплей в огромной массе, я ощущал прилив бодрости и уверенности. Я шагал вместе со всеми. Как и все, я думал, что всё будет в порядке, что это всего лишь мирная процессия и что зрелище нашей солидарности заставит хозяев призадуматься.

Нападение жандармов было совершенно неожиданным. Они выскочили из переулка и набросились на нас, орудуя ружьями, как дубинами.

Меня охватил страх. Я чуть не пустился наутёк. Фараонов было много – злобных, бледных, раздражённых. Было ясно, что в случае необходимости они, не раздумывая, откроют стрельбу. Они выкрикивали ругательства, и их тяжёлые, подбитые железом башмаки скрежетали по тротуару, как танковые гусеницы. Люди падали, как сбитые кегли. Некоторые бежали, схватившись за голову. То тут, то там в неразберихе коротких стычек виделись окровавленные лица.

Нападение застало демонстрантов врасплох. Наступила минута растерянности, а затем каждый, как и я, должно быть, почувствовал лёгкий внутренний толчок: страх исчез. Каждый сознавал, что он имеет право идти к префектуре и что полицейские, напал на нас, сами нарушили свой трижды священный общественный порядок.

Ясное сознание важности своего дела способно придать человеку огромную решимость. Я почувствовал, что могу драться за четверых. Произошла перегруппировка, и жандармы отступили. Этот день запечатлелся у меня в памяти с необычайной силой. Я до сих пор вижу перед собой свору словно с цепи сорвавшихся жандармов и наш несокрушимый отпор.

В то время такие столкновения между полицией и бастующими были нередки. Я помню, как в 1934 году во время всеобщей забастовки брат пришёл домой в синяках и в изорванной одежде. И впоследствии он всегда дрался в первых рядах.

Отец был слишком стар, чтобы защищать права рабочих в уличных боях. Но он боролся по-своему. Вместе с итальянским каменщиком Лотти, который был олицетворением аккуратности и честности – главных достоинств настоящего ремесленника, он печатал антифашистские листовки.

Война только усилила атмосферу конспирации, тревоги и внутренней борьбы. Отец и Лотти продолжали печатать листовки. Начались уличные облавы, участившиеся, когда вся Франция была оккупирована. Однажды я попал в одну из них и шесть дней меня держали на вокзале, чтобы отправить в Германию на принудительные работы. Меня выручила, проявив отчаянную смелость, сестра.

Продолжать эту игру с огнём было невыносимо. Надо было исчезать. Самым надёжным убежищем, где легче всего было скрыться, и где меня не знали, был Париж. Кроме того, только там я мог выяснить, чего стоят мои успехи в качестве певца…

Ив Монтан, "Солнцем полна голова". Моменты жизни. /17

Я проработал докером всего несколько недель. Нить новых привычек была перерублена повесткой: меня призывали на трудовой фронт, эту замаскированную военную службу, которая заменила на время оккупации обычное военное обучение.

Шесть месяцев… Мы боролись с голодом, блохами, клопами, комарами и невыносимой тоской. Мы маршировали в ногу. Проделывали явно бессмысленные упражнения. Строились и перестраивались. Кололи дрова. Копали землю. Воздвигали бараки. Бегали. Поглощали нездоровую пищу – безвкусные супы, подозрительные овощи, испорченную рыбу…

Запертые в крепких башнях пленники, герои старых сказок, ведут себя, как птицы в клетках: они поют. Это помогает им мысленно уноситься вдаль от своей тюрьмы.

В тоскливой и холодной лагерной обстановке меня тоже спасали песни. Я вспоминал своих ковбоев, Трене, народные песни о жестоких королях, прекрасных юных барабанщиках и мечтательных принцессах. Я вспоминал и доброе время надёжного и свободного труда, доки, тяжёлые размеренные удары по металлу; ещё отмеченные трудовой усталостью, жадные и доверчивые лица, обращённые к подмосткам. Меня охватывало страстное желание петь перед публикой. Постепенно и безотчётно это превратилось в настоящее, неоспоримое призвание.

Я начал изучать своё дело, о котором знал так мало, с необычайным усердием, самого меня удивившим.

Когда я только-только начинал петь, то брал уроки танцев у пышноусого старика, в своё время преподававшего в царской России. Этот придирчивый старик придал мне гибкость и обучил тысяче способов передвигаться по сцене. Тяжёлый физический труд, которым я занимался днём, укреплял и развивал мускулы, но вредил суставам. Учитель танцев исправил это, и я стал гибок, как ребёнок.

Теперь я сам возобновил упражнения и вновь приобрёл утраченную было подвижность. Я начал также заниматься сольфеджио и английским, попробовал сам себе поставить номер, выработать свои приёмы, создать образ.

…Сначала это был спектакль, звездой которого была Рина Кетти и где я шёл вторым номером. Затем появилось обозрение «Безумный вечер», на афишах которого был я. Мы ездили из города в город, исколесив Юг вдоль и поперёк. Обозрение пользовалось большим успехом, который выразился в увеличении заработка и в появлении отзывов в прессе, иногда хвалебных.

Мне удавалось заработать до 800 франков в день – совершенно неслыханная для меня сумма. Мать была ошеломлена этим волшебным золотым дождём. Это было для неё лишним поводом для беспокойства: внезапное появление денег в бедных семьях всегда вызывает грязные подозрения окружающих. Я же думал только о том, чтобы жить ради пения…

Ив Монтан, "Солнцем полна голова". Моменты жизни. /16

Докеры – силачи, таскающие грузы. Эти люди должны повиноваться толстым курильщикам сигар. Вот разгружаются тюки шерсти, принадлежащей такому курильщику. Это нужно сделать немедленно, я теряю миллионы – вы слышите: миллионы! – если они не разгрузят судно вовремя. Им за это платят, на то они и докеры, на то им и даны мускулы…

Суждено ли мне стать докером и вечно бегать с грузом за плечами или я когда-нибудь превращусь в важного курильщика сигар – я никогда не забуду муравьиный труд докеров, их изумительное единство, их силу, про которую они знают сами и которую можно употребить не только на разгрузку шерсти и угля, цемента и леса, но которая может вырвать сигару из зубов фабриканта и, разбушевавшись, вызвать яростную бурю…

…Мешки остаются у нас на плечах, но это наши мешки, наша общая собственность, и наша работа обретает свой истинный смысл – наша работа, наши усилия не идут в бумажник толстяка, наш труд остаётся с нами, он кружится и танцует на пристанях, не сковывает нас цепями, а связывает друг с другом словно цветочными гирляндами…