Жорес Иванович Алфёров как Наставник: воспоминания ученика

Алексей Евгеньевич Жуков, руководитель Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники, рассказывает о том, как в начале научной карьеры он работал под руководством нобелевского лауреата Жореса Ивановича Алфёрова и как это повлияло на его профессиональную деятельность.

Текстовая расшифровка фрагмента интервью: [02:52 — 05:25]

Т. В. Кыркалова: Работа под руководством такого Наставника, как Жорес Иванович Алфёров, какие навыки помогла поставить и как Вам в дальнейшем пригождалось такое взаимодействие?

А. Е. Жуков: Это фактически был момент, который определил, буду ли я дальше заниматься наукой или уйду в другую сферу, потому что это был как раз 90-е годы — такое время, когда наукой было заниматься не престижно и не особо выгодно с финансовой точки зрения.

Единственной мотивацией был интерес: то, что человек получает какие-то новые интересные результаты.

Конечно, заслуга руководителя в том, что он мог поставить задачи, которые было интересно решать. В такую ситуацию мне повезло попасть. В начале 90-х была создана новая научная группа, куда я как студент-практикант при написании диплома был приставлен. У нас была новая научно-техническая установка, которую нам предстояло осваивать, и мы решали некие научные задачи. По мере успеха в одних появлялись новые, это всё росло-росло-росло...

Коллектив, конечно, очень большую роль сыграл: поддержка старших товарищей, их увлечённость, интерес...

В этом большая заслуга Алфёрова. Понятно, что он подбирал команду первого круга вокруг себя, а те уже подбирали людей моложе и рангом ниже. Так выстраивалась научно-организационная пирамида, в которую мне посчастливилось внедриться в своё время.

Т. В. Кыркалова: Получается Жорес Иванович влиял на Ваш интерес к науке благодаря интересным задачам, которые он ставил?

А. Е. Жуков: Не буду врать, конечно, не было такого, что я только пришёл на работу, Жорес Иванович заглянул мне через плечо и сказал: «Ты делаешь неправильно, надо делать так». Конечно, такого не было.

Часто в науке важно идти направлением, которое окажется неверным, но по ходу его развития станет ясно, куда идти. Если это ещё приведёт к успеху, то вообще замечательно. И тут заслуга руководителя — сформулировать эту задачу, поставить цели, которые, с одной стороны, буду амбициозные, а с другой, их возможно достичь.

В этом большая заслуга Жореса Ивановича Алфёрова.

+ Дополнительные возможности для Вас

Тайминг интеврью

01:22 — Про попадание к Ж. И. Алфёрову

02:52 — Работа под руководством Ж. И. Алфёрова: какие навыки поставила?

04:34 — Какие действия Наставника влияли на интерес к науке?

07:43 — Про первый лазер на квантовых точках (90-е годы) и дальнейший рост направления

12:04 — Направление № 1. Микролазеры

13:42 — Направление № 2. Использование кремния

15:19 — Роль Е. В. Жукова в создании лазера на квантовых точках

17:27 — Про алгоритмы становления Профессионалом

22:44 — Есть ли слабые докторские диссертации и научные статьи?

26:53 — Про качественные скачки в оптоэлектронике

31:10 — Почему лазеры на кремнии активно развиваются?

37:54 — Есть ли разногласие в подходах в оптоэлектронике?

40:23 — Про внедрение лазеров: на Западе и у нас

44:52 — Как оптоэлектроника помогает приблизиться к созданию квантового компьютера?

46:33 — Про квантовую криптографию

51:51 — Про парадигмы в оптоэлектронике

55:12 — Гуру из интернета и дискредитация квантовой физики?

58:59 — Нобелевская премия: почему запаздывает признание достижений?

01:02:03 — Про трудности при создании лаборатории

01:05:18 — Как формировался коллектив лаборатории?

01:07:20 — Развивающий блиц

Жорес Иванович Алферов - человек-легенда!

🔄 Великий физик с мировым именем. Его открытия стали основой для всех современных электронных приборов. Лазеры, светодиоды, солнечные батареи и оптоволоконные сети известны нам благодаря Жоресу и его ученикам.

📌 На протяжении 15 лет солнечные батареи, разработанные командой Алферова, снабжали электроэнергией космическую станцию «Мир». В 1997 году его именем был назван астероид, а в 2001 имя «Академик Жорес Алферов» получил якутский алмаз весом более 70 карат.

Социализм есть спасение человечества? Надежда на светлое будущее?

«Почему социализм?» — статья Альберта Эйнштейна, опубликованная в мае 1949 года в первом номере журнала «Monthly Review». Статья посвящена критике капиталистической системы, в ней обосновывается необходимость развития социалистических принципов развития общества и предложены решения проблем плановой экономики.

Ролик взят с YouTube канала Константина Сёмина.

Ученье - свет, а неправильный гетероконтакт - тьма! Или почему мы бы тут не сидели, если бы не Жорес Алферов

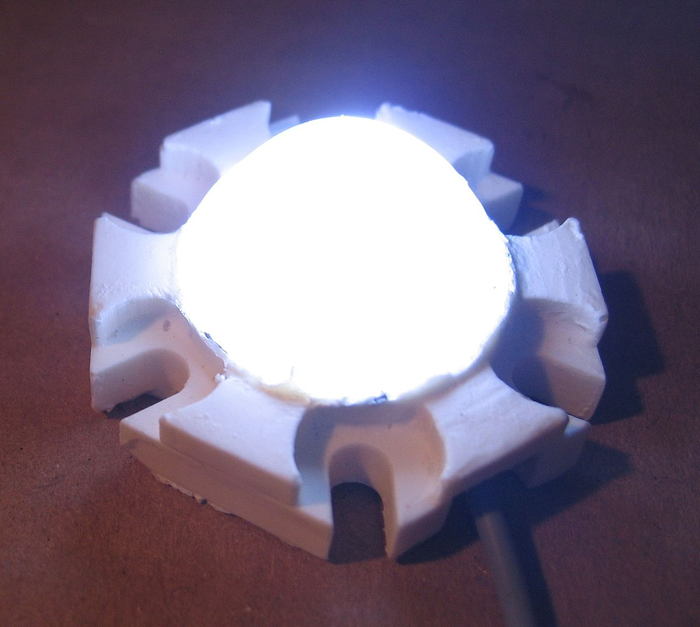

В этом тексте я пролью свет на то, как работы витебчанина привели к созданию тех самых ярких светодиодов, которые освещают нашу жизнь днем и ночью!

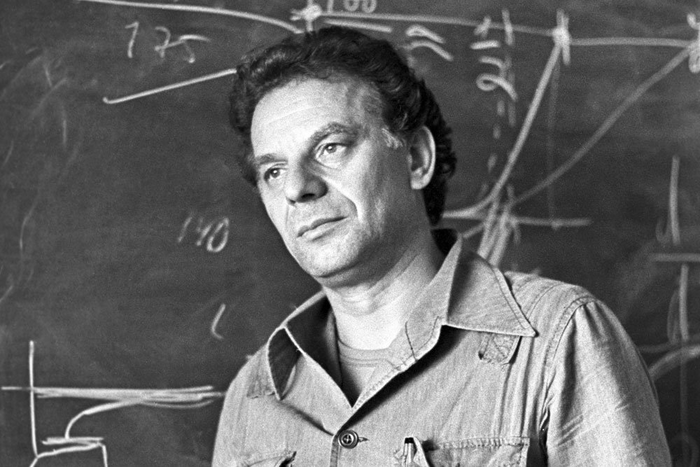

Речь идет о Жоресе Ивановиче Алферове, который в 2000 году получил Нобелевскую премию по физике за «разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов».

Вот собственно он в молодости.

Несмотря на очень сложную формулировку (ими славится Нобелевский комитет), суть его работы проста – он подобрал два вещества (слово гетероструктура как раз и говорит о двух и более материалах) и способ их соединения так, чтобы на их основе можно было создавать яркие, дешевые и небольшие светодиоды (оптоэлектроника). За основу он взял полупроводники, причем, их использование как составной части солнечных батарей к тому моменту было довольно широко. Но переход электричество-свет (обратный процессам в солнечной батарее) долгое время не имел практического применения. В первую очередь потому, что он происходит на границе двух материалов, а химия и физика гетероконтактов до сих пор является очень перспективным направлением. Да и материалы требовались настолько чистые, что до 1970х годов стоимость светодиодов достигала 200 долларов за штуку. Именно Жоресу Алферову удалось найти два вещества (соединения мышьяка с алюминием и мышьяка с галлием), которые, будучи достаточно дешевыми в производстве, очень хорошо между собой сочетались. Ну и конечно это открытие прекрасный пример того, как потенциально ядовитые вещества служат очень добрую службу человечеству.

Именно с него серийное производство светодиодов. Следующей задачей было получение синего светодиода (большинство веществ, которые излучали синий свет очень неэффективны) – за ее решение дали Нобелевскую премию по химии в 2014 году.

У светодиодов всегда задан цвет (есть прямая зависимость между материалом светодиода и тем, как он светит) и в этом они противоположны белому свету (и, в том числе, обычным лампочкам накаливая). Тогда вопрос – откуда берутся белые светодиоды в современных лампочках?

Существует два способа получения белых светоизлучателей – в одну большую капсулу помещается три маленьких светодиода – зеленый, красный и синий. Подбором интенсивности излучения (это тоже непросто) можно создать белый свет. Второй вариант более распространен – на синий или фиолетовый светодиод наносят смесь веществ, которые могут поглощать часть света и переводить ее в зеленый, красный или желтый (так называемые люминофоры). Получаемая смесь цветов и будет белым светом. В зависимости от состава люминофора можно получать теплый или холодный свет.

Его исследования положили начало в том числе и использованию оптоволокна (да, без него не было бы котиков в интернете и мемасиков).

Больше вы не плутаете в потемках своих знаний по этой теме, надеюсь я пролила на ее свет и ваши светлые головы пополнились знаниями и вы увидели свет в конце тоннеля!

О финансировании фундаментальной науки по Ж.И. Алфёрову

Данная статья относится к Категории: ОРГ научной деятельности

«Только что я был в Сингапуре. Маленькая страна, 760 квадратных километров. Прочитал лекцию в тамошнем университете, посетил несколько научных центров.

Мне показали Институт микроэлектроники, Институт развития средств хранения и отображения информации численностью по двести человек, бюджет каждого - 25 миллионов долларов. На 90% он состоит из государственных средств, и лишь - 10% составляют отчисления от промышленности.

Не скрывая зависти, я спросил: «Почему только 10%, это ведь прикладные институты?» И услышал в ответ как нечто элементарное: «Мы развиваем перспективные технологии. Промышленность прямо платит за то, что ей нужно сегодня, за разработки завтрашнего дня платит государство».

А у нас реформаторы выкинули лозунг, что даже фундаментальная наука должна сама себя финансировать. В результате не только катастрофически упало финансирование науки, но и вследствие разрушения наукоёмких отраслей промышленности не востребованы достижения сохранившихся лабораторий.

Сегодня я бьюсь над возрождением отечественной электроники. Потому что она была, есть и на ближайшие 30-40 лет останется движущей силой развития всех отраслей промышленности, всей экономики, в том числе её социальной сферы. Рассуждать о том, что мы компьютеры купим, чипы купим, значит обрекать себя на роль придатка технологически продвинутых стран! Не так давно один депутат с думской трибуны пустился в рассуждения о том, что в условиях дефицита средств надо развивать те отрасли, где мы конкурентоспособны, а электроника к их числу не относится. Это заблуждение граничит с невежеством. Да и как мы можем «безнадёжно отстать», если у нас есть кадры, которые нарасхват в ведущих западных лабораториях, если, уж извините, Нобелевская премия по электронике, по информационным технологиям присуждена российскому учёному?!

До 50% бюджета многих американских компаний составляют средства из казны, поскольку они работают на стратегически важных направлениях. Если бы та рыночная модель, которую культивируют в России господа Гайдар, Чубайс и их последователи, не дай Бог, внедрялась 40-50 лет назад, сегодня у нас не было бы ни космоса, ни электроники, которую всё-таки удалось создать, ни науки, которую мы пытаемся сохранить, а была бы в полном смысле животная жизнь».

Алфёров Ж.И., Мы должны винить сами себя / Наука и общество, СПб, «Наука», 2005 г., с. 325.

Изображения в статье

Жорес Иванович Алфёров (род. 1930) — российский физик / CC BY 4.0

Image by Pexels from Pixabay

Заканчиваем монтаж мемориальной доски

Всем снова привет.

Создал новый аккаунт т.к. старый переехал в страну проебаных вещей вместе с телефоном.

Сегодня в такую замечательную погоду монтировали доску Жоресу Алферову.

Осталось разобрать леса и снва сфоткать.

Мичуринская д.1 рядом с Авророй.

З.Ы. на фотку попал наш главняк и один из лучших мастеров своего дела Алексей. Кто заказывал что-нибудь из камня наверняка его знают.

Московский социально-экономический форум памяти академика Ж.И. Алферова

Цель Форума: представление обществу научной, практической и гражданской альтернативы проводящемуся ныне в России социально-экономическому курсу.

Девиз Форума: «России — созидательный курс!»

Тем не менее, важно не только что делают, но и кто это делает. Кто этот форум организует?

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

5 марта 2019 года представители тринадцати общественных организаций учредили новый форум. Среди соучредителей, в том числе: Академия геополитических проблем (генерал-полковник Л.Г.Ивашов), Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (генерал-лейтенант В.И.Соболев), Движение за возрождение отечественной науки (академик РАН Б.С.Кашин), Партия малого бизнеса (Ю.П.Сидоров), Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России (В.И.Филин), Профсоюз среднего и малого бизнеса (А.П.Попов), Движение «Российские ученые социалистической ориентации» (И.М.Братищев), Русское экономическое общество имени Шарапова (В.Ю.Катасонов), Интернет-телеканал «Спец» (И.М.Гончаров), Фонд конституционных реформ (О.Г.Румянцев) и другие.

В оргкомитет Форума вошли также М.Д.Абрамов (ЭАЦ «Модернизация»), В.Н.Боглаев (директор Череповецкого ЛМЗ), П.Н.Грудинин (директор с/х им.Ленина), В.П.Занин (лауреат Госпремии СССР), В.Б.Исаков (представитель группы из семи народных депутатов РСФСР, голосовавших в 1991 году против ратификации беловежского сговора — разрушения СССР), А.С.Миронов (профобъединение «РКК-наука»), Т.С.Федяева (благотворительный фонд «Ремесло добра» — помощь бездомным), О.Н.Четверикова и другие. От прежнего форума МЭФ (но который, мы надеемся, когда-нибудь все же восстановится) в Оргкомитет нового форума вошла директор МЭФ М.С.Середа.

ПОЧЕМУ «ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Ж.И.АЛФЕРОВА»?

Такое решение о полном наименовании Форума совет учредителей принял потому, что мы сочли важным выразить уважение к этому выдающемуся ученому и гражданину. В то же время, присвоение «имени» требует согласования с родными и близкими, которым сейчас явно не до нас. А вот почтить память — имеют право все. Уже после форума, если он будет проведен достойно, и родные и близкие Ж.И.Алферова сочтут это возможным, тогда можно будет запросить их официальное согласие на присвоение Форуму имени Ж.И.Алферова.

ЧТО БУДУТ ОБСУЖДАТЬ?

В общем-то, исходя из цели и девиза, понятно, что будет обсуждаться — самые острые вопросы экономической и социальной политики. При этом, и общая продолжительность Форума, и количество секций (которые будут проводиться после двух пленарных заседаний) оказались ограничены более жестко, нежели это можно было делать на МЭФе. Все пройдет за один день, причем в несколько стесненных условиях. В частности, помещения есть для того, чтобы одновременно провести лишь четыре секции, но их названия и организаторы, думаю, говорят достаточно:

— Наука, образование, культура. Организаторы — академик РАН Б.С.Кашин, О.Н.Четверикова;

— Экономическая и промышленная политика, экономический суверенитет. Организаторы — М.Д.Абрамов, В.Н.Боглаев, И.М.Братищев;

— Социальное государство и права трудящихся, малый бизнес и самозанятость. Организаторы — А.П.Попов, О.Г.Румянцев;

— Как не допустить повторения разрушения государства? Организаторы — Алкснис В.И., Блохин Ю.В., Исаков В.Б.

КТО БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ?

Разумеется, перечислить всех докладчиков и выступающих здесь невозможно, но ряд имен тех, кто уже дал согласие выступить на пленарных заседаниях, я назову:

— Алкснис Виктор Имантович; экс-депутат Съезда народных депутатов СССР;

— Бабкин Константин Анатольевич (сопредседатель прежнего форума — МЭФ);

— Бортко Владимир Владимирович, режиссер, депутат ГосДумы РФ;

— Грудинин Павел Николаевич, директор с/х им.Ленина, кандидат в президенты России на выборах 2018 года;

— Занин Валентин Петрович, лауреат Государственной премии СССР;

— Ивашов Леонид Григорьевич, президент Академии геополитических проблем;

— Катасонов Валентин Юрьевич, председатель Русского экономического общества им.Шарапова;

— Кашин Борис Сергеевич, академик РАН, председатель Движения за возрождения отечественной науки;

— Квачков Владимир Васильевич;

— Коломейцев Николай Васильевич, депутат ГосДумы РФ;

— Малинецкий Георгий Геннадьевич, д.ф-м.н., профессор, экс-зам. директора Института прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН;

— Острецов Игорь Николаевич, д.т.н., профессор;

— Полеванов Владимир Павлович, д.г-м.н., экс-заместитель председателя правительства РФ;

— Серебряков Сергей Александрович, директор Санкт-Петербургского тракторного завода;

— Симчера Василий Михайлович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, экс-директор НИИ статистики;

— Соболев Виктор Иванович, генерал-лейтенант, председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки;

— Шувалова Елена Анатольевна, депутат МосГорДумы.

Кроме того, на заключительном пленарном заседании будут выступать соорганизаторы секций — по их итогам. В том числе: Ю.В.Блохин, И.М.Братищев, В.Б.Исаков, А.П.Попов, О.Г.Румянцев, О.Н.Четверикова.

Форум проводится 12 апреля в Москве.