Падение Сиракуз и зеркала Архимеда

Гений Архимеда поражал современников. Прошли века, но мы, видавшие виды дети двадцать первого века, продолжаем изумляться силе мысли этого удивительного человека, жившего в третьем веке до нашей эры. Сохранились далеко не все его произведения, но те, что дошли до нас, глубоко оригинальны. Он был новатором в геометрии, арифметике, механике, гидравлике, астрономии, оптике, был изобретателем, конструктором и военным инженером.

С именем Архимеда связана история о поджоге римских кораблей зеркалами. В древности ее считали достоверной, в XVII веке опровергли, в XVIII веке вернули ей права гражданства, в XIX веке опять подвергли сомнению и, наконец, в XX веке, еще раз подтвердили: такое могло быть!

Попробуем собрать все, что известно об этой истории и спокойно, без предвзятости ответить на вопрос «Было или не было?»

Для начала небольшой экскурс в историю. Сиракузы были основаны колонистами из Древней Греции 2700 лет назад. И были последним независимым греческим государством до их аннексии Древним Римом в 212 году до н.э. Это произошло после захвата Римом остальной части Сицилии, принадлежавшей до этого Карфагену (см. карту).

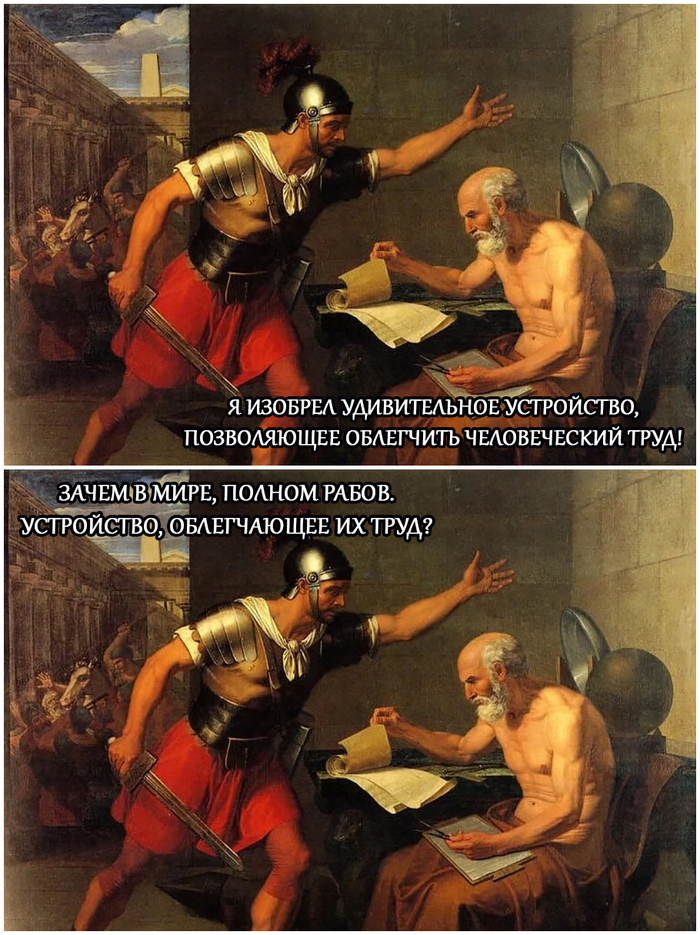

Архимед был уже стар, когда Сиракузы подверглись нападению римлян. Вот начало описания штурма из XXIV книги «Истории» римского писателя Тита Ливия (I век до н. э.), содержащее, кстати, интересную характеристику Архимеда:

«После этого началась осада Сиракуз, и с суши - от Гексапил, и с моря - от Ахрадины, стены которой омываются морем. При этом римляне, взявшие Аеонтины с первого же натиска под действием только внушённого ими ужаса, были вполне уверены, что в каком-нибудь месте они прорвутся в обширный, разбросанный по большому пространству город и придвинули к стенам все свои осадные машины.

Начатое с такой силой предприятие увенчалось бы успехом, если бы в это время у Сиракуз не было Архимеда, единственного в своем роде наблюдателя неба и звезд, но еще более удивительного изобретателя и конструктора военных машин, и сооружений...»

Основой для описания Ливия служил рассказ греческого историка Полибия, написанный всего через 50 - 60 лет после событий. Этот рассказ содержится в VIII книге его «Всеобщей истории», дошедшей до нас в отрывках. Полибий подробно описывает битву и применявшуюся в ней технику.

Сухопутное войско римлян под командованием Аппия Клавдия наступало на город по леонтинской дороге со стороны ворот, называвшихся Гексапилами. «Морская пехота» Марка Марцелла атаковала Ахрадину - район города, вытянутый вдоль моря. Римляне двинули на Сиракузы множество кораблей, в том числе несколько десятков тяжелых. Восемь соединенных попарно крупных судов были превращены в «самбуки» (самбука – античное осадное орудие) - оснащены подъемными штурмовыми трапами, которые должны были опускаться на стену. Атаку поддерживали стрелки и метательные машины, размещенные на палубах.

Но штурм не привел к успеху. Обе армии были отброшены защитниками города, вооруженными устройствами, созданными Архимедом. Полибий рассказывает о превосходных и метких метательных орудиях, о грандиозных подъемных машинах, которые «железными лапами» захватывали и опрокидывали вражеские суда, о желобах, выдвигавшихся из-за стены и сбрасывавших на корабли камни весом в четверть тонны.

Вторая попытка взять город штурмом была предпринята ночью, но, и она оказалась безрезультатной. После этого римляне уже не решались идти на приступ и перешли к осаде.

Сиракузы пали в 212 г. до н. э. после многомесячной осады в результате предательства, а эпидемия чумы погубила пришедшее на помощь городу карфагенское войско.

Во время разграбления Сиракуз Архимед был убит римским солдатом на 75-м году жизни.

Сохранилось три описания штурма Сиракуз во «Всеобщей истории». Полибия (II в. до н. э.), в «Истории». Тита Ливия (I в. до н. э.), и в биографии Марцелла, написанной в I в. н. э. греческим писателем Плутархом. Ни в одном из этих трех рассказов нет упоминания не только о сожжении кораблей зеркалами, но, и вообще о применении огня. Это обстоятельство служит основным доводом в пользу позднего происхождения легенды.

Первые следы этой легенды обнаруживаются в литературе II в. н. э. - два упоминания, сделанные вскользь, ради украшения текста. Греческий сатирик Лукиан в шутливой речи по поводу открытия бани говорит о важности союза теории и практики, и ставит в пример архитекторам Архимеда, который «при помощи своего искусства сжег неприятельские корабли».

Другое упоминание мы встречаем у знаменитого римского медика Галена. В сочинении «О темпераменте», описывая пожар, Гален рассказывает, что стена загорелась от жара пламени и добавляет «Таким же образом, говорят и Архимед поджег триремы врага зажигательными зеркалами».

Еще через четыреста лет византийский математик и архитектор Анфимий из Тралл в работе «О чудесных механизмах», отрывки из которой сохранились, специально разбирает вопрос о зеркалах Архимеда. Он стремится воссоздать архимедовы зеркала, считая, что их радиус действия равен дальности полета стрелы. Анфимий пишет «Требуемое расстояние казалось большим и представлялось невозможным получить воспламенение, но поскольку никто не мог оспаривать славу Архимеда; который сжег корабли римлян с помощью отражения солнечных лучей (в этом все сходились единодушно), то резонно было полагать, что проблему можно решить.»

Анализируя задачу, Анфимий приходит к выводу, что решение кроется в применении системы плоских зеркал: «При помощи многих плоских зеркал можно отразить в одну точку такое количество солнечного света, что его объединенное действие вызовет загорание, - пишет Анфимий и продолжает - Этот опыт можно сделать с помощью большого числа людей, каждый из которых будет держать зеркало в нужном положении. Но, чтобы избежать суматохи и путаницы, удобней применить раму, в которой следует закрепить 24 отдельных зеркала с помощью пластин или, еще лучше, на шарнирах. Подставляя этот механизм солнечным лучам, надо правильно установить центральное зеркало, а потом и остальные, быстро и ловко наклоняя их так, чтобы солнечные лучи, отраженные от этих различных зеркал, отражались в ту же точку. Таким образом, если повторять это много раз и ставить другие зеркала, составленные по тому же принципу, что и первое, то. все отражения сойдутся и произойдет загорание. Это удастся тем лучше, чем больше будет зеркал».

В заключение Анфимий для доказательства достоверности своей реконструкции пишет: «Следует заметить, что все прочие авторы, которые говорили о зеркалах божественного Архимеда, упоминали не об одном зеркале, но о многих»

Эта фраза показывает, что в эпоху Анфимия еще существовало несколько впоследствии утерянных источников, сообщавших об архимедовых зеркалах. Три последних сообщения о них, также византийские, относятся уже к XII веку. Первое, незначительное, принадлежит Евстахию Солунскому, который в «Комментариях к Илиаде» пишет: «Архимед при помощи правил «Катоптрики» сжег римский флот на расстоянии полета стрелы»

Последнее, несколько загадочное сообщение сохранилось в «Анналах» византийского историка Зонары. Вот его рассказ «Этот геометр, собрав солнечные лучи на зеркале, с помощью этих лучей, собранных и отраженных затем толщиной, и гладкостью зеркала, воспламенил воздух и разжег большое пламя, которое он затем направил на корабли, входившие в сферу его действия. Корабли были все обращены в пепел».

Этим, собственно, и исчерпываются исторические свидетельства об архимедовых зеркалах.

В 1747 году, французский натуралист Жорж Луи Бюффон публикует свой «шестой мемуар» - «Изобретение зеркал для воспламенения предметов на больших расстояниях».

Бюффон решил воспроизвести зеркала Архимеда. Он пишет: «Я задумал эту идею уже давно и охотно признаю́, что очень трудно было представить ее осуществленной, поскольку в процессе исполнения я сделал гораздо больше, чем ожидал».

Для определения нужных размеров зеркала Бюффон провел серию опытов над большим вогнутым зеркалом Академии наук, имевшим диаметр около метра. Диафрагмируя зеркало с помощью бумажных кругов, он установил, что для воспламенения в фокусе зеркала дерева достаточно иметь открытый участок диаметром всего 13 см. Задавшись дальностью действия в 80 м, Бюффон вычислил, что зеркало, которое было бы способно создать на этом расстоянии такую же освещенность, должно было бы иметь около 10 м. в поперечнике. Однако, исходя из ряда дополнительных соображений, учитывающих условия нагрева, ученый, откинув сомнения, сооружает составное зеркало площадью в 13 раз меньше расчетной. Надежды Бюффона оправдались его зеркало воспламеняло дерево на расстоянии в 50 м.

Зеркало Бюффона, построенное механиком Пассманом, состояло из 168 плоских стеклянных зеркал размером 16,2 X 21,5 см, и имело полезную площадь 5,85 кв.м. Зеркала закреплялись так, что можно было сводить все отражения в заданной точке.

Вот несколько отрывков из мемуаров Бюффона, в которых он описывает испытания зеркала:

«Первый опыт я провел 23 марта 1747 г. При помощи всего лишь 40 зеркал я воспламенил буковую просмоленную доску на расстоянии 66 футов (22 м), т. е. я использовал только четвертую часть всего составного зеркала. Но здесь следует сказать, что зеркало еще не было установлено, поэтому его положение было очень неудобном, оно образовывало с Солнцем угол наклона около 20°».

«3 апреля в четыре часа дня зеркало было поднято и установлено на свою опору; при помощи 112 зеркал было произведено воспламенение доски, покрытой рубленой шерстью, на расстоянии 138 футов (45 м), хотя солнце было очень слабым.

Нужно быть осторожным, приближаясь к месту, где находятся воспламеняемые предметы и не смотреть на зеркало; если глаза окажутся в фокусе, человек будет ослеплен».

«10 апреля после полудня при достаточно ярком солнце воспламенили еловую просмоленную доску на расстоянии 150 футов (49 м) при помощи всего лишь 128 зеркал воспламенение произошло совершенно внезапно, причем на всей площади очага.

Для установки зеркала и совмещения всех отражений в одной точке нужно около получаса, но, когда зеркало уже собрано, установлено и настроено, то им можно пользоваться в любой момент, стоит лишь отодвинуть занавеску.

Описанные мною опыты были произведены публично в Саду короля на горизонтальной площадке» (Садом короля назывался Парижский ботанический сад, директором которого был Бюффон).

Бюффон успешно реализовал второй вариант реконструкции Анфимия – рамку с подвижными зеркалами.

Бюффон, человек эпохи огнестрельного оружия, предполагал использовать свое изобретение в качестве «солнечной печи», не помышляя о его военном применении. Но проделанные ученым опыты не оставляют сомнения, что в эпоху Архимеда, когда основным оружием пехоты были мечи, луки и дротики, зеркало, подобное бюффоновскому, оказалось бы достаточно грозным оружием.

Мнение о реальности зеркал Архимеда возродилось и продержалось до середины XIX века. Однако скоро интерес к легенде упал. Если раньше сомнению подвергалась сама возможность такого события, то теперь возражения строились на отсутствии достоверных исторических свидетельств.

Но насколько существенны эти возражения?

Отметим ещё несколько обстоятельств в пользу достоверности зеркал Архимеда.

Легенда приписывает создание жгущих зеркал не кому-нибудь, а именно Архимеду, человеку, действительно способному их создать. Для этого у него было время, были и средства, щедро отпускавшиеся на укрепление Сиракуз.

Известно, что Архимед занимался оптикой и написал о ней не дошедшее до нас сочинение - «Катоптрику». Перечисление затронутых там вопросов сохранилось в «Апологии» Апулея «Почему в плоских зеркалах предметы сохраняют свою натуральную величину, в выпуклых - уменьшаются, в вогнутых - увеличиваются, почему левые части предмета видны справа и наоборот; когда изображение в зеркале исчезает и, когда появляется; почему вогнутые зеркала, будучи поставлены против солнца, зажигают поднесенный к ним трут; почему в небе видна радуга.».

В «Катоптрике». Архимед рассматривал и теорию зажигательных зеркал. А стремление осуществлять и применять на деле результаты своих теоретических работ было в характере Архимеда.

В пользу реальности зеркал свидетельствуют и обстоятельства битвы.

Римляне шли на город с моря и с суши. Вообще говоря, зеркала можно было применить и против осадной техники пехоты, причем, возможно, с не меньшим успехом. Однако в легенде говорится только о сожжении кораблей.

Оказывается, положение Солнца по отношению к сражающимся исключало применение зеркал против пехоты. Пешее войско наступало со стороны Гексапил - ворот, расположенных в центре северо-западной стены города. В первой половине дня, когда происходила битва, Солнце находилось за спиной защитников Гексапил – обстоятельство, делавшее невозможным использование зеркал. Флот Марцелла, напротив, атаковал Ахрадину, район, обращенный на восток, здесь солнце светило со стороны моря и условия для применения зеркал были наилучшими.

Интересно и следующее: было всего два штурма Сиракуз – дневной и после его неудачи – ночной. Может быть, план ночного нападения был продиктован отчасти желанием римлян парализовать действие зеркал?

В конце 1973 года греческий инженер Иоанис Саккас на берегу моря недалеко от Афин поставил 60 солдат с зеркалами размером 91 х 50 см. Мишенью служила лодка, груженная смолой, находившаяся в 50 м. от берега. Когда помощникам Саккаса удалось навести «зайчики» большинства зеркал на лодку, она задымилась и вскоре вспыхнула.

Значит, в принципе и этот способ мог быть применен Архимедом.

Мы видим, что имеется достаточно оснований признать легенду о зеркалах Архимеда отражением действительных событий. Возможно, мы должны в дополнение к другим заслугам великого ученого древности считать его еще и отцом гелиотехники.