То, о чём не расскажешь

На днях мне позвонили с Первого канала с просьбой рассказать о том, как воевал в годы Великой Отечественной войны сводный курсантский полк Московского командного пехотного училища и о Владимире Харитонове.

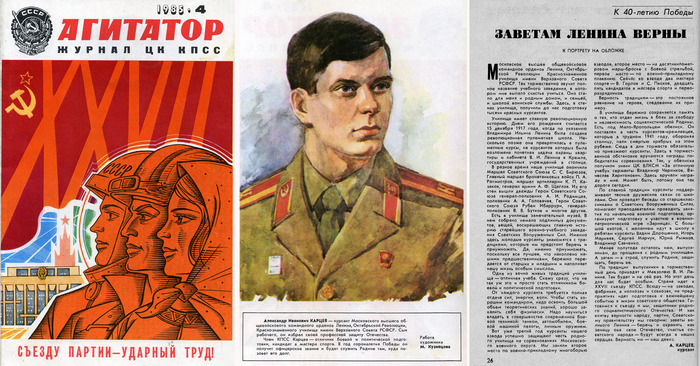

Если спросить, кто такой Владимир Гаврилович Харитонов, далеко не все ответят на этот вопрос. Но очень многие из нас слышали песни, написанные на его стихи: «Без тебя», «Мой адрес — Советский Союз», «Не плачь, девчонка», «Не могу забыть» или «Фронтовой вальс» (https://vk.com/audio-154615935_456239502_7f50669af6d80798de) — всего более тысячи песен! И, наверное, нет ни одного человека в нашей стране, который не слышал песню «День Победы», написанную на стихи Владимира Харитонова. В этом году исполняется пятьдесят лет со дня первого исполнения этой песни.

В далеком 1941 году, в составе сводного полка Московского командного пехотного училища, Владимир Харитонов воевал под Москвой. И, по его словам, именно эти бои послужили основой для написания им стихотворения «День Победы».

Мне было, что рассказать о том, как воевал сводный курсантский полк. О нашей «Кремлевской бабушке» Антонине Павловне Кожемяко, в 18 лет командовавшей женской ротой местных жителей, работавших на отрывке траншей и окопов для наших войск. О моем родном дяде, который служил разведчиком в кавалерийском корпусе Льва Доватора и не раз бывал на позициях кремлевцев. И о многом, многом другом…

Вместе со съемочной бригадой Первого канала мы выехали в село Ярополец Волоколамского района, в окрестностях которого сводный курсантский полк принял свой первый бой. Посетили памятник курсантам-кремлевцам, установленный в Яропольце (чтобы собрать деньги на этот памятник, курсанты МосВОКУ в свободное от учебы время работали на строительстве Московского метрополитена). Пока съемочная бригада снимала общие планы, я успел познакомиться с молодым человеком Женей, примерно десяти лет от роду, который учится в Ярополецкой средней общеобразовательной школе. И вместе со специальным корреспондентом Первого канала Алексеем Зотовым мы попросили Евгения передать в школьную библиотеку мой роман «Принцип Рамзая».

Затем мы проехали на линию обороны и Алексей Зотов задал мне свой первый вопрос: «Что чувствовал Владимир Харитонов в своем первом бою?»

Не самый сложный вопрос. Надо было сказать в ответ какую-нибудь банальность. И после этого перейти к рассказу о том, как воевал наш курсантский полк. Но мы стояли на линии ДОТов, рядом с окопами, в которых воевали и погибали наши ребята. И я почему-то вспомнил свой первый бой в Афганистане, растянувшийся почти на целый месяц. Что лично я тогда чувствовал?Что чувствуют солдаты и офицеры в своём первом бою?

К тому времени я уже четыре месяца откомандовал сторожевой заставой, два месяца исполнял обязанности командира отдельного разведвзвода, начальника разведки батальона, три месяца, как был назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты. Переболел тифом, получил несколько осколочных ранений и «заработал» на Панджшере двустороннюю пневмонию. Поучаствовал в дивизионной операции в баграмской «зеленке», походил на засады и сопровождение колонн. Один несговорчивый душман, которого я не очень удачно пытался взять в плен, прикладом своего карабина основательно уменьшил количество моих зубов. Но всё это было не то. Мой настоящий первый бой был еще впереди…

12 мая 1987 года во время боевых действий под Чарикаром разведвзвод 1-го мотострелкового батальона нашего 180 мотострелкового полка попал в засаду. Тяжело ранен был командир разведвзвода и мой друг Женя Шапко. Четверо разведчиков погибли (Женя скончался в госпитале почти три месяца спустя, так и не приходя в сознание). Шестнадцать разведчиков — легко и тяжелораненые. В строю осталось только трое. По приказу начальника штаба полка Героя Советского Союза Руслана Султановича Аушева мне пришлось срочно набирать новый разведвзвод. А через несколько дней мы ушли на пакистанскую границу в район населенного пункта Алихейль. Наша задача была: в составе армейской группировки (состоящей из нескольких полковых разведрот, «рейдовых» и парашютно-десантных батальонов) выйти на афгано-пакистанскую границу, занять оборону на древнем Шелковом пути и дать возможность афганской пограничной бригаде за нашими спинами оборудовать укрепрайон.

У душманов на этот счет были другие планы. В том районе находилось несколько крупных бандформирований, им активно помогала пакистанская армия. Так что душманы откровенно наглели: периодически ходили в атаки, к счастью не на нас, а на наших соседей. И постоянно обстреливали наши позиции. В первые дни на горку, которую занимал мой разведвзвод, прилетало около 13 реактивных снарядов за четыре минуты, почти непрерывно с шести утра до шести вечера. Затем интенсивность обстрелов заметно снизилась. Но зато они притащили миномет и 76-миллиметровую горную пушку.

А вскоре наши артиллеристы, по ошибке, накрыли позиции моего разведвзвода. Помнится, я тогда сильно испугался, что кого-то из моих ребят могло зацепить. К счастью, обошлось. Хорошо, что разместил запасные позиции взвода на обратном скате горы с учетом не только расположения противника, но и возможного «дружественного» огня.

Горная пушка особых проблем не приносила, а вот миномет доставал нас капитально. Командир полка приказал мне поставить задачу моим снайперам подавить минометный расчет. Но снайперы у меня были еще совсем зеленые, не справились бы они. Тем более, что миномет работал с закрытой огневой позиции. Так что пришлось мне ближайшей ночью сходить в самовольную отлучку. Благо, что через наши позиции к своему отдельному взводу автоматических гранатометов добирался мой хороший товарищ по батальону резерва Виталик Жердев. Я уговорил его немного задержаться у нас в гостях и подстраховать меня. Когда я вернулся, руки у меня были по локоть в крови. И мне казалось, что еще несколько дней от меня пахло кровью. Но миномет нас больше не беспокоил.

Голодать нам не приходилось. У нас был с собой сухой паёк. Разумеется, в горы мы взяли с собой сухпай на трое суток не полностью, а только то, что меньше весило. Позднее сухпаи нам доставляли на вертушках. Понятно, что армейский паек немного отличается от маминых разносолов. Но о еде тогда как-то не думалось. Не до неё было. И с водой в этот раз проблем не было — неподалеку от нашей горки мои разведчики нашли родник. Но спускаться за водой получалось не часто. Воду приходилось набирать на весь командный пункт полка, который мы прикрывали. Так что на каждого воды приходилось немного.

Очень хотелось спать. Первые сутки мои бойцы не спали совсем, хотя в боевых тройках отдых был предусмотрен, но нужно было срочно окапываться, чтобы хоть как-то укрыться от обстрелов. Вот мы и окапывались в скальном грунте — ножами и палками-копалками. Просто саперные лопатки в горы мы с собой взять не догадались. А ещё мне нужно было лично выходить на связь каждые два часа днем и ежечасно ночью. Так что отдохнуть толком не получалось. Через несколько суток я превратился в лунатика.

Сильно доставали дожди, которые шли практически каждую ночь. Разумеется, вместо экспериментальной плащ-палатки (одну часть которой можно было надуть, как надувной матрац, а второй накрыться), я взял с собой в горы большой кусок маскировочной сети. И мой спальник не был влагонепроницаемым. Так что по ночам было холодно и сыро.

Самым тяжелым оказалось выносить с горки на вертолетную площадку раненого минометчика, который подорвался на мине. Тяжело не физически, морально. Парнишка только прибыл в Афганистан, его первая операция. Осколками мины выбило глаза, оторвало стопу и кисти рук. Мы надеялись, что, хотя бы один глаз врачи смогут ему сохранить…

А вот чувства страха не было. Знал, что меня убьют. Ведь помимо всех этих армейских дел, главной моей задачей была агентурная работа, подготовка вывода наших войск из Афганистана. Поэтому мне часто приходилось гулять там, где не стоило бы и встречаться не с теми, кто желал нам долгой и счастливой жизни. Так что шансов уцелеть у меня практически не было. Но был один «пунктик» очень важный для меня, у которого оба дедушки погибли в годы Великой Отечественной войны —– я дал себе слово, что все мои бойцы вернутся домой целыми невредимыми. Чего бы мне это не стоило…

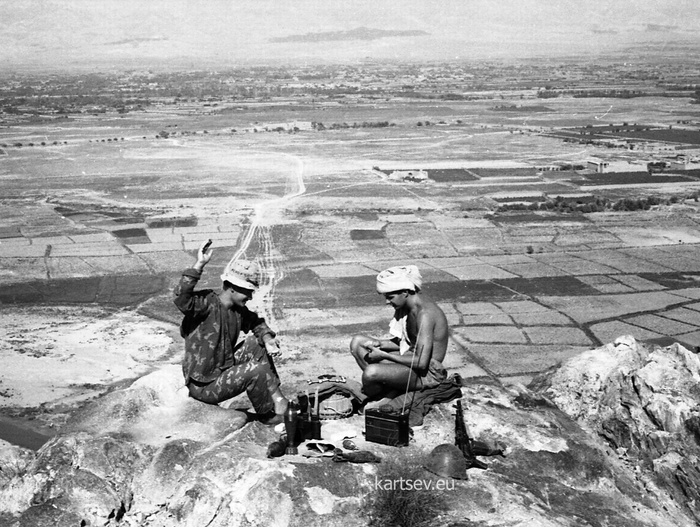

Когда мы возвращались с Алихейля, почти на сутки остановились в Гардезе. И почти на целые сутки меня срубил сон. Я спал на броне, на самой мягкой броне боевой разведывательной машины БРМ-2. Когда Руслан Султанович Аушев увидел это, приказал моим разведчикам не будить меня…

Тихий час в Гардезе. Начальник разведки 1 мсб лейтенант Карцев А.И., июнь 1987 г. На предыдущих б.д. наша БРМ-2к была подбита, поэтому проводка постоянно искрилась и её постоянно приходилось резать этими ножницами. Чтобы дотянуть до Кабула…

Я стоял на ярополецком поле у долговременной огневой точки. Рядом со мною стояли какие-то люди, оператор с камерой. Но все эти мысли и воспоминания просто выключили меня. Я ничего не слышал и ничего не понимал. Оглушенный и ничего не понимающий, я долго не мог включиться, прийти в себя. Понять, где я и что здесь делаю? И что за вопрос мне задали? Это было мое самое провальное интервью.

Я не смог ответить на вопрос Алексея Зотова, что чувствовал Владимир Харитонов во время своего первого боя. Но зато впервые понял, почему фронтовики никогда не рассказывают об этом. И очень редко рассказывают о войне — не общие фразы, а такие вот мелочи. Потому что едва ли кто сможет нас понять.

Думаю, что выглядел я в этот момент очень глупо. Но постепенно я приходил в себя. Нашел в себе силы показать Алексею бойницы в ДОТе и рассказывать, как, побывав на этом поле в 1983 году, будучи ещё курсантом, я понял, что бойницы нужно делать иначе. И уже в Афганистане мои «модернизированные» бойницы позволяли бойцу предпоследнего периода службы вести эффективный огонь по противнику длинными очередями, как днем, так и ночью без использования ночного прицела. Самому опытному бойцу — вести прицельный огонь, не подставляясь под ответный. А самый молодой боец тем временем заряжал им магазины.

А еще я рассказал о том, как не только мужественно, но и профессионально воевал наш сводный курсантский полк. Когда немцы выбили с позиций 1077-й стрелковый полк Панфиловской дивизии, курсантский батальон окружил и уничтожил в роще «Львовская» более батальона немцев, что позволило панфиловцам ввернуться на утраченные позиции.

За всё время боёв курсантский полк отходил только по приказу. Приказ на отход всегда запаздывал и поэтому полк трижды вырывался из окружения. При этом умудряясь устраивать засады на фашистов, наносить им большой урон, захватывать пленных, трофеи, штабные документы, новые образцы техники и вооружения.

Сводный курсантский полк на два месяца задержал немцев. Уничтожил более 500 фашистов, взял в плен более 300 (!) немецких солдат и офицеров, захватил 8 пушек и 12 минометов, 20 машин. Не часто в начале войны обороняющиеся и отступающие советские войска могли похвастаться таким результатом! За время боев безвозвратные потери полка составили 811 человек. Около 400 оставшихся в живых старшекурсников получили звание «лейтенант» и убыли командовать взводами и ротами на разные направления и фронты. Командный и преподавательский состав, и 158 курсантов младших курсов вернулись в училище для ускоренной подготовки пехотных командиров, так необходимых фронту.

А что касается замечательного советского поэта, фронтовика и кремлёвца Владимира Гавриловича Харитонова, на мой взгляд, у поэтов и писателей есть удивительная возможность общаться с потомками, невзирая на время и пространство. И в песне «День Победы» Владимир Гаврилович рассказал не только о своем первом бое и о том, что тогда чувствовал, но и поделился со всеми нами своим боевым опытом, своими знаниями и своими наказами, которые зашифрованы в каждой строчке этой песни. Просто попробуйте их расшифровать, и Вы откроете для себя много интересного — https://vk.com/audio-2001847966_119847966

И я убежден, что не только о подольских курсантах и панфиловцах, которые героически воевали под Москвой нужно снимать художественные фильмы и рассказывать на телевидении, но в первую очередь о сводном курсантском полку, который воевал не только героически, но и в высшей степени профессионально — https://vk.com/@alexandrkartsev-zvezda-i-uroki-zabytogo-polka

Ведь для победы в современной войне одного героизма мало. В первую очередь нужен профессионализм. Надеюсь, что когда-нибудь наши военачальники, государственные мужи и деятели культуры поймут это. А пока же наши «кинодеятели» снимают «сволочей», «штрафбаты» и «утомленных солцем-2», которые ветераны-фронтовики называют «плевком в душу». Я же считаю их подлостью и предательством.

Ваш Александр Карцев, https://vk.com/alexandrkartsev

P.S. За 26 месяцев моей службы в Афганистане и за 40 лет работы в военной разведке среди моих починенных не было ни одного погибшего. Моё самое бездарное интервью покажут на Первом канале 9 мая этого года. Похоже, рассказчик из меня становится никудышный…

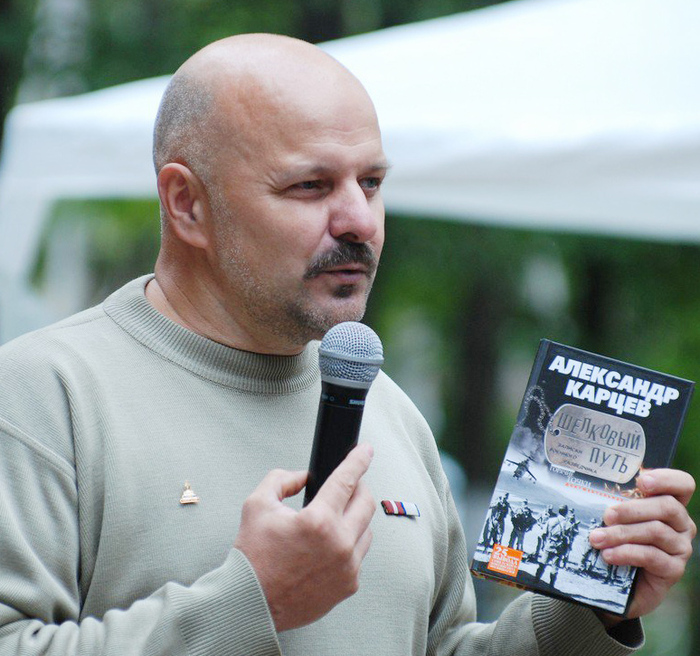

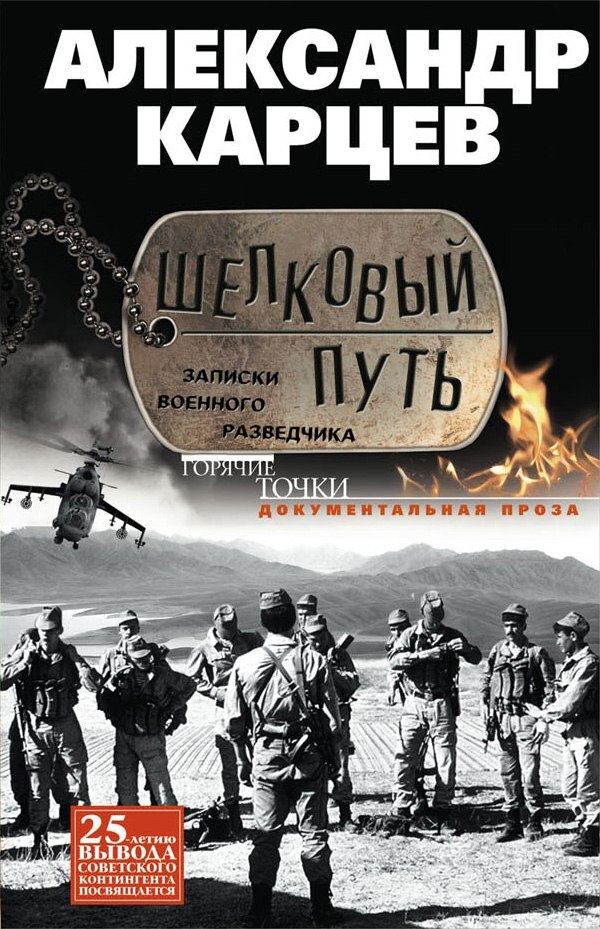

P.P.S. В ближайшее время будет издана первоначальная (более документальная) версия моего романа «Шелковый путь. Записки военного разведчика», рассказывающего о нашей работе в Афганистане, и по условиям авторского договора я буду вынужден удалить его из открытого доступа. Но пока этот роман можно бесплатно прочитать здесь - https://artofwar.ru/k/karcew_a_i/text_0010.shtml

Крепкого Вам здоровья и приятного чтения! И с Днём Победы!