Политэкономия китайских религий. Ч. III - "Даосизм Великий и Ужасный"

Ну что же, мой дорогой читатель, ты теперь на третьей (на самом деле на четвёртой) части этой серии постов - значит, ты, как и я, повязан с Китаем надолго. Поэтому приветствую тебя на изучении политэкономии даосизма - философии и религии, чья историография находится в полном соответствии с учением.

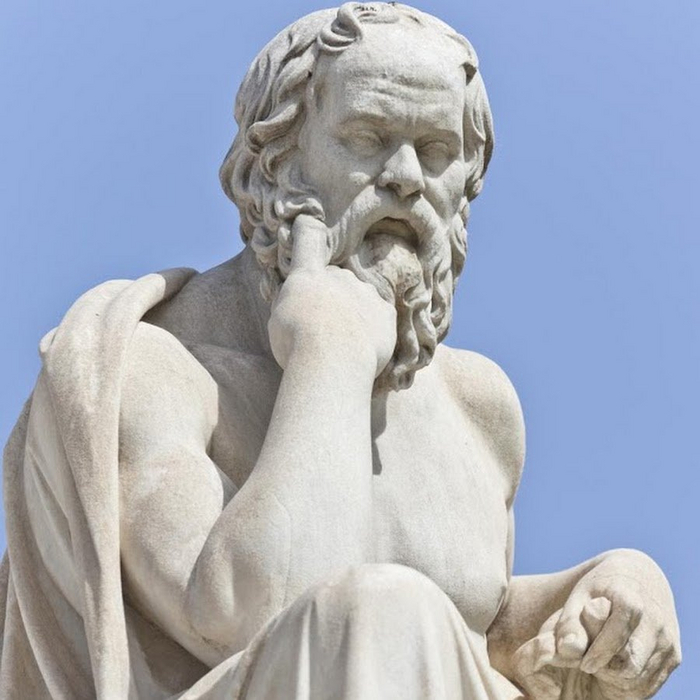

Неожиданный Сократ. "Я знаю только то, что я ничего не знаю" - цитата знаменитого философа как нельзя лучше подходит к этой статье. Сейчас вы поймёте, почему...

Чтобы изучить даосизм, необходимо сначала ответить на три самый важных вопроса - что такое даосизм, когда появился даосизм и где появился даосизм?

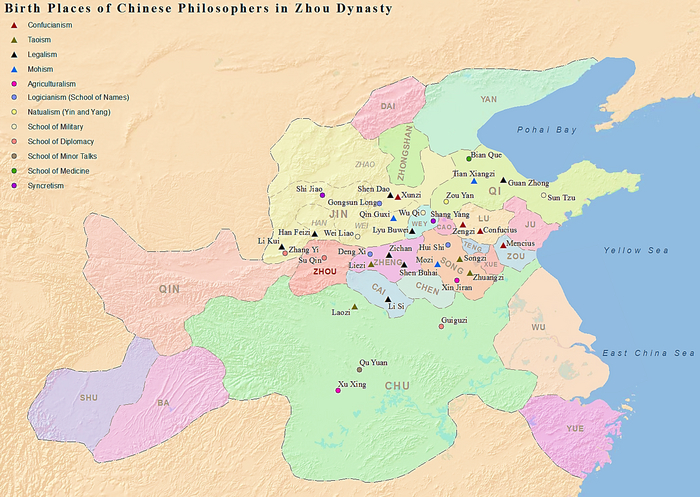

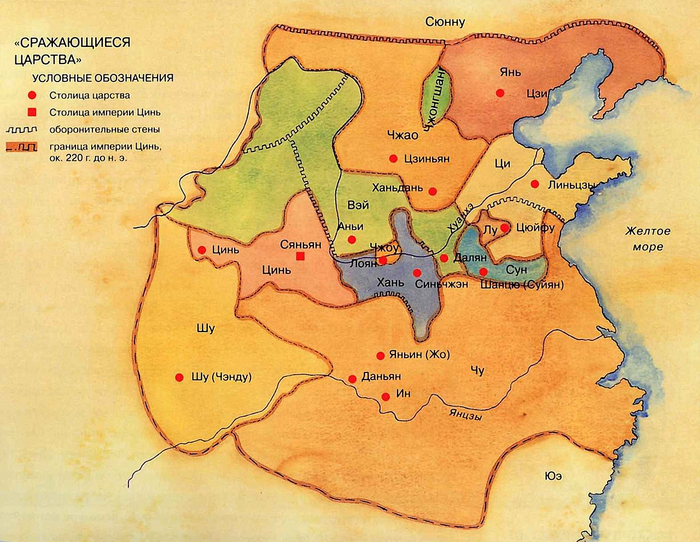

Начнём с конца. Очень сложно ответить на вопрос "где". Согласно китайской традиционной историографии, на территории старого древнего государства Западного Чжоу (11-8 вв. до н. э.), то есть - где-то в среднем течении бассейна Хуанхэ, поскольку именно там жили и трудились первые китайские философы даосизма. Однако, возвращаясь назад, мы уже знаем, что древнекитайская культурная парадигма была практичной и околорациональной (хуацяо даже не пришли к идее божеств), тогда как даосизм наполнен мистицизмом (магическими практиками, шаманизмом, пантеоном и так далее), что указывает на его более южное происхождение (как раз древние южные некитайские племена вполне себе практиковали шаманизм). С другой стороны, даосизм применяет магические практики и-цзин, чья генеалогия восходит к шанским гаданиям на костях животных и черепашьих панцирях 12 в. до н. э., то есть, опять же, возвращает нас к среднему течению р. Хуанхэ. Возможно, даосизм возник (наподобие, кстати, раннего христианства, которое родилось из соединения эллинистической философии, древнеегипетских верований и иудаизма) через синергию верований южных союзников чжоусцев (которые в союзе в 12 в. покорили государство Шан-Инь) и, собственно, хуацяо Шан-Инь. В любом случае, подобный субстрат вызревал в Китае добрую половину тысячелетия... Как минимум.

Тут мы плавно переходим к вопросу "когда". Дело в том, что после изучения собственно синологических исследований, я решил позалипать в научпоп-блогинг на эту тему, на Википедию и другие подобного рода ресурсы. Каким же было моё удивление, когда я обнаружил не то что противоречивую картину, но, в основном, в корне антинаучную. Дело в том, что Лао-цзы (которого обычно указывают как автора Дао дэ цзин) не существовал. Конфуций и Мухаммад существовали точно, Будда Гаутама и Иисус существовали возможно, а Лао-цзы не существовал абсолютно точно. Это сугубо мифическая, выдуманная фигура. Кто написал Дао дэ цзин и каким веком сей труд датировать - загадка. Точно такая же проблема с "Чжуан-цзы" - сама книга, названная в честь своего "автора", является сборником басен, притч и сказок и структурно больше напоминает хрестоматию или, если угодно, альманах - даже если мы датируем некоторые из этих историй (допустим, найдём их в захоронении какого-нибудь знатного чжоусца или ханьца), мы не можем ручаться за то, что общий сборник не был более поздним произведением. Верно и обратное - если мы не найдём древнего экземпляра "Чжуан-цзы", то это не значит, что большая часть оных историй не бытовало ранее (это, например, было бы равносильно тому, чтобы все сказки Г. Х. Андерсена датировать собственно книгой Г. Х. Андерсена).

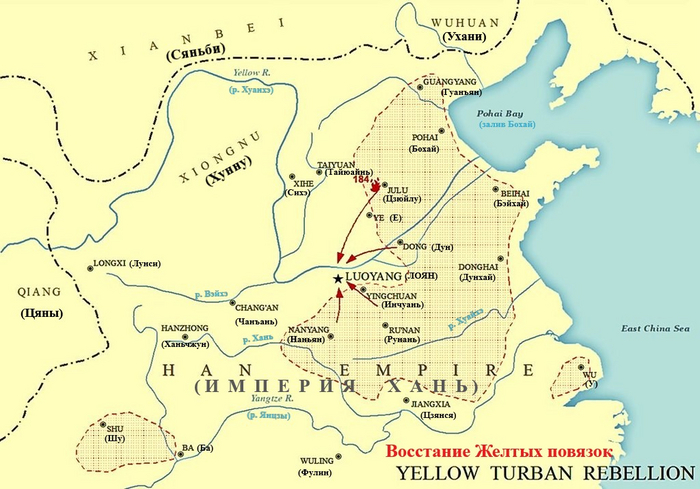

На общественной арене даосы очень громко заявили о себе только во времена Восстания Жёлтых повязок в 184 г. Однако уже во времена ханьского У-ди (2 в. до н. э.) мы видим всевозможных магов, гадателей, колдунов и алхимиков при дворе, а практика гаданий и-цзин, как уже было сказано выше, вообще уходит корнями уж до 2 тыс. до н. э. Есть ли у нас основания каким-то образом удревнять или, наоборот, запрещать удревнять даосизм?.. Пожалуй, нет. Вот только плечо формирования даосизма у нас примерно такое же, как у этногенеза славян - элементы даосизма можно найти веке в 11 до н. э., а окончательно сформирован даосизм в конце 2 в. н. э. Все отцы-основатели - мифические фигуры. Здрасьте, приехали!

Лао-цзы, к слову, имеет дословный перевод "старый ребёнок". Предполагается, что он уже родился старым... Как и его философия - тоже родилась в 184 г. "старой".

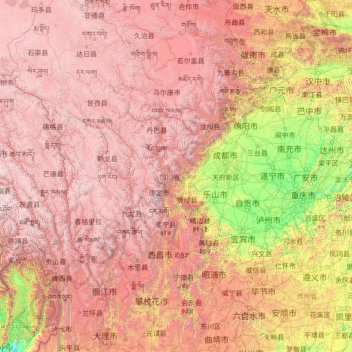

Итак, на дворе 184 г. Даосизм заявляет о себе. Обратите внимание на "островок" восстания в Шу (столица Чэнду). Это - территория исторической области Сычуань, ядро которой является современной одноимённой провинцией в КНР. На топографической карте видна специфика этого места, значительная часть Сычуань - так называемая "Сычуаньская котловина", что порождает, во-первых, изоляцию этого демографически, территориально и экономически очень сильного региона, а, во-вторых, уникальную специфику внутренней жизни. В самом Китае Сычуань - это "Китай внутри Китая", своя отдельная Вселенная с сычуаньским климатом, сычуаньской кухней, отдельными сычуаньскими царствами в каждом развале Китая. И именно здесь в позднеханьские времена фиксируется появление первых крупных даосских монастырей. И именно здесь, соответственно, в том числе бушует Восстание Жёлтых повязок.

Чжан Даолин, первый Небесный Наставник ("даосский патриарх"), основатель Школы Пяти ковшей риса в Сычуань

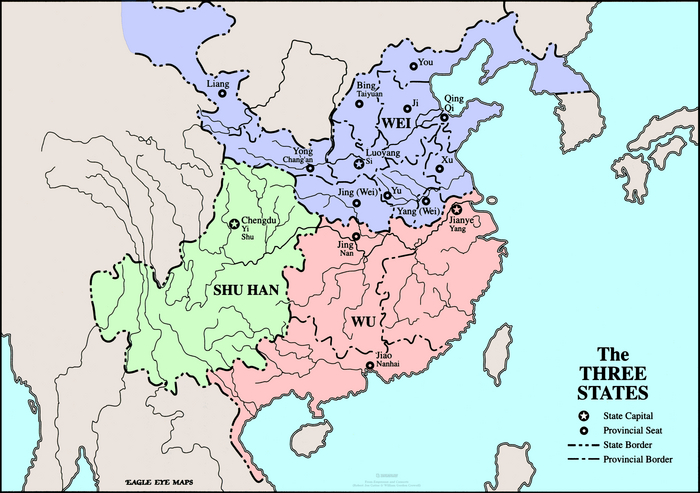

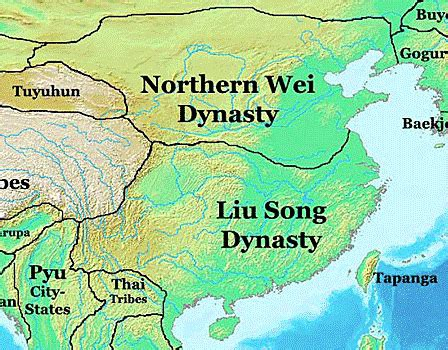

В дальнейшем даосы вновь ненадолго пропадают с большой культурной и политической арены. После эпохи Троецарствия и объединения всего Китая под властью династии Цзинь в 280 г., начинается период попытки внутренней стабилизации. Однако - я об этом писал в другом цикле статей - реформы провалились, а Китай погряз во внутренних войнах. Начинается нашествие Пяти варваров и эпоха Шестнадцати варварских государств. Появляется направление Северных Небесных наставников, которые реформируют Школу Пяти ковшей риса (или уже "Школу Небесных наставников"). Через сто лет после Эпохи Шестнадцати варварских государств, уже при сяньбийской династии Северная Вэй (которая объединила все варварские государства), в начале 5 в. н. э. началась эпоха реформаторства. Она связана с тем, что в предыдущие времена (как раз в 4 в.) Северный Китай наводнил буддизм (о чём говорить, если главной археологической "находкой" эпохи Северной Вэй являются исполинские высеченные в скалах статуи Будды) - соответственно, даосизм дал свою реакцию. В эти варварские и тёмные времена не особо понятно, как много ортодоксальный даосизм взял из буддизма. Однако точно ясно, что именно после знакомства с переведёнными буддистскими текстами - именно после реформ Коу Цяньчжи - в даосизме появляется свой пантеон "божеств", трактаты о посмертии и загробной жизни, о первочеловеке. Именно здесь впервые начинают срастаться китайские и индийские пантеистические идеи (когда Дао начинает слишком уж походить на Брахмана, дэ - на Атмана, а ци - на пурушу).

Кроме того, эмпирически легко догадаться, что раз существует Школа Северных наставников, то должна существовать и Школа Южных наставников. Такая есть у меня, добро пожаловать в Школу Духовной Драгоценности. Не особо ясно, как развивалась эта школа - с одной стороны, она явно древнее Северной школы и восходит ещё ко временам Цзинь. С другой стороны, ко временам Коу Цяньчжи в Северной Вэй даосские монастыри превратились в колоссальную экономическую и общественную силу и имели могущественную фракцию при дворе, тогда как в Южном Китае до самого заката правили могущественные феодальные рода (то есть, влияние религиозной фракции при дворе было минимальным), которые в равной степени душили и двор, и монастыри. Очевидно, что уже к концу 5 в. Северная Школа начала проникновение в Южную Школу (экономической поддержкой, в первую очередь), а их фактическое слияние подготовило почву для духовного и культурного объединения Китая.

В каком состоянии даосизм пришёл к началу эпохи династии Тан (7-10 вв.)? Чекайте и только попробуйте сказать, что совокупность не подходит под определение "религия":

1) Высокоразвитая организация - школы/храмы, наставники/учителя/патриархи, земельные угодья.

2) Многотомный духовный канон (напр. Книга Пяти Талисманов, Рукопись Высших Разделов Безграничного Спасения и др.), система ритуалов, устав монашеской жизни.

3) Организованная дворцовая жизнь, собственная дворцовая титулатура.

Чем же станет даосизм для китайского общества?

Даосизм - это двойственная религия и философия. Научпоп-блогер имеет свойство изображать её в одной из двух ипостасей - или как строго народную религию, эволюцию шаманских практик, что-то простое для общин и крестьян; или как строго дворцовую религию, которая ищет бессмертие, погружается в пучины познания бытия, что-то для интеллектуалов и философов.

Истина кроется посередине.

Социальной базой даосизма является китайский народ, в равной степени крестьянство и мещанство. Эта религия предлагает сакральный способ объединения масс - сложное организованное мистическое вероучение, которое становится эдакой "шапочкой" над всеми объединяемыми общинами. На практике это выражается через существование некого духовного лидера, общепризнанного героя-мудреца с одной стороны, а также нынешнее абсолютно злое государство с другой стороны. Таким образом, восстание осуществляется через своего рода оммаж глав крестьянских общин (старейшин крестьянских семей-кланов, местных аристократов и низших чиновников) духовному лидеру. Абсолютно неясна роль даосских монастырей в мирное время - да, они (как и сегодня, к слову) выполняют роль мистического сопроводителя рядового китайца (даосские ритуалы нужны, чтобы выбрать ребёнку имя, похоронить умершего родственника или, скажем, помочь в проведении свадьбы), но никакой значимой роли не оказывают.

Параллельно "народному" даосизму существует высокий, дворцовый даосизм. Вообще, даосизм и конфуцианство ещё во времена Хань шли рука об руку (что в дальнейшем превратится сначала в учение сюаньсюэ в 3 в. н. э., а затем - в чжусианство и неоконфуцианство в нач. 2 тыс. н. э.) - выхолощенные конфуцианские ритуалы обрели мистический бэкграунд, а мистицизм даосизма укрепился рациональной подоплёкой. Чисто практически же чиновники-конфуциане и даосские монастыри объединялись перед лицом общего врага - "злого" государства в лице как дворцовых деспотов, так и родовой феодальной знати.

Дело в том, что теорию тяньмин (небесного мандата) и дихотомии гармонии-хэ и беспорядка-луань сформулировали ещё задолго до Конфуция и Лао-цзы, ещё во 2 тыс. до н. э. Практический и утилитарный характер этого разработал конфуцианец Мэн-цзы, а мистическо-религиозный - даосы. И даосская полития в этом плане звучит уже в Дао дэ цзин: "лучший правитель - тот, про которого подданные знают только то, что он существует". Идея недеяния и миросозерцания с точки зрения политологии несёт в себе очень простое зерно - ни дворец, ни чиновники, ни феодалы не должны вмешиваться в жизнь общин. Недаром в конце концов Небесные Наставники пришли к отказу от налогов и передачи религиозных званий по наследству.

P. S. Любопытно, что даже "пантеон божеств" в даосизме чисто китайский. Как уже было сказано в первой части этого цикла статей, божества у китайцев - это люди, достигшие необыкновенной силы. Даже Паньгу, который имеет явно нечеловеческое происхождение (поскольку считается первочеловеком), всё равно обладает всеми антропоморфными свойствами.

Итак, мы практически ничего не знаем о даосизме до Восстания Жёлтых повязок, имея на руках лишь легендарных авторов и легендарные тексты. Однако уже в первом тысячелетии нашей эры мы находим множество школ, высокоразвитые формы религиозной самоорганизации, сложное идейно-философское наполнение.

В этом плане даосизм - это самая настоящая мировая религия (посмотрите на численность китайского населения относительно общемирового). Её субстратом стали древнекитайские верования Севера (откуда было взято обожествление людей) и Юга (где были заимствованы богатейшие шаманские практики). В "китайской Античности" - при династии Хань - был или агрегирован, или написан, в любом случае - создан философский канон даосизма (примерно таким же образом, каким в Римской империи в это время апологетика создаёт философский канон христианства). Наконец, в "китайских Тёмных веках" - в 3-5 вв. - даосизм поворачивает голову к народу и сращивается с ним, образуя двоеверческую среду (когда, наподобие европейских стран, параллельно община обращается к своим древним-древним языческим и шаманским практикам, и, параллельно, к Небесным наставникам - своего рода "церкви"). Параллельно с этим даосизм ассимилирует дворцовую среду, подобно тому как феодальную элиту Европы ассимилировала христианская культура.

Собственно, именно такова мысль современных западноевропейских и американских синологов, которые договорились даже до термина "даосский папа". И пусть нельзя не заметить сходства с историей христианства, нельзя ни в коем случае слепо переносить христианские практики на даосские по следующим причинам:

1) Все школы в даосизме имеют собственный строгий канон, места бытования и власти. Единого даосского канона нет - "что ни поп, то свой приход".

2) В школах/храмах даосизма не молятся - не предполагается, что, совершив ритуалы и жертвоприношения, можно обрести помощь нечеловеческих сил. Предполагается, что люди - величайшие существа во Вселенной и что они существуют в посмертии де-факто, не обязательно для этого обращать на себя их внимание.

3) Даже величайшие трансцедентные силы - такие как Небо, Земля с одной стороны, Паньгу и Лао-цзы с другой, или даже само Дао с третьей - в принципе несубъектны и их не волнует происходящее на земле. Они просто существуют и самим фактом существования создают законы существования для Вселенной. Отсутствует логика взаимодействия с этими сущностями.

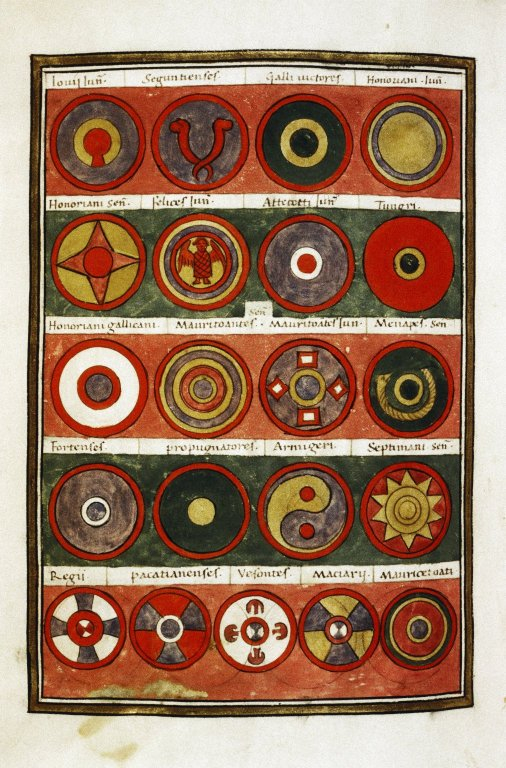

Ну и напоследок немножко неудобных артефактов. Символ Инь-Ян в его классическом стиле встречается в позднеримской геральдике, куда он перекочевал из кельтской культуры.

Каким образом этот символ в его классической форме оказался на западе Евразии - загадка. Не иначе Лао-цзы привёз (не зря же он на Запад уехал в конце концов). Ну или древние русы после победы над ящерами и вскапывания Чёрного моря после Сотворения Мира в Звёздном Храме подсобили.