Мусорные войны (5)

Заканчиваем знакомиться с книгой Александра Клэппа.

Все части выложены в серии.

За пластиком автору пришлось лететь уже дальше: в Индонезию. Он хотел воочию увидеть мусорные города, вернее, деревни, утопающие в пластиковых отходах Европы и Америки. Пластик – не металл и не электроника. Отправлять его за полмира не имеет большого смысла. И всё же находятся покупатели и на эту категорию вторсырья.

Потребность найти аналоги для естественного сырья побудила химиков совершить несколько революционных открытий и предоставить военным материалы для ведения грядущих конфликтов. Немцы смогли синтезировать ПВХ, нейлон, тефлон из угля, американцы пытались заместить каучук, но преобладающим сырьём у них была нефть. Некоторые историки называют миллиардные ассигнования Вашингтона в сороковых «химическим эквивалентом Манхэттенского проекта». Значительной помощью фронту стали ТНТ и асфальт. И пластик, которым были экипированы солдаты, высадившиеся в Нормандии. После поражения Германии в распоряжение американских инженеров попало пять миллионов листов технической документации из лабораторий Третьего рейха. За четыре года войны производство синтетики в США выросло в четыре раза, и наступивший мир послужил своего рода фактором риска: спрос со стороны военных неизбежно упал.

Но синтетическим материалам не потребовалось много времени, чтобы проникнуть в жизнь рядовых американцев. Хлопок и шерсть уступали нейлону. Мыло – стиральному порошку. Естественные удобрения – искусственным. Продукция американского химпрома пошла и в Европу, для чего каждый десятый доллар из плана Маршалла ушёл на программу замещения угля нефтью. Ещё до начала деколонизации стало понятно, что химия поможет уменьшить зависимость от древесины, латекса, хлопка и прочих «колониальных товаров».

И всё же, к середине пятидесятых наступило насыщение рынка. Нужно было искать ниши для применения пластика. Новым подходом стало стимулирование потребления. Появились одноразовые продукты. После посещения выставки синтетических материалов в Париже в 1957 году французский философ Ролан Барт констатировал:

Иерархию веществ отменили. Одно может заменить их всех: весь мир может быть пластифицирован.

В 1960 году пластик обогнал алюминий, в 1979 – сталь. Выяснилось, однако, что синтетика приносит проблемы. И это не только вредность производства, а, в первую очередь, ущерб экологии в результате засорения экосистем чужеродным материалом. Ещё одной проблемой является место: при весе в 8% пластиковый мусор занимал до трети объёма свалок. Решением, которое предложила нефтехимия, было сжигание. К концу восьмидесятых в Соединённых Штатах работали или строились сотни мусоросжигательных заводов. В то же время велись попытки свалить ответственность на потребителя. Ведь это люди виноваты, а не упаковка. Масштаб ущерба окружающей среде стало невозможно не видеть к концу столетия. Особенную тревогу стало вызывать засорение океана, где пластик всюду. На килограмм планктона приходится шесть килограммов пластикового мусора. В 2006 году открыли пластигломераты, в 2009 году пластик нашли в антарктических айсбергах, в 2019 – на Эвересте. Микропластик течёт по нашим сосудам. Спешу успокоить: не у каждого из нас, а всего лишь у трёх четвертей.

Проблемой пластика стала не только неспособность от него избавиться, но и немедленная польза, которую он приносит миллиардам потребителей. Им внушалось, что этот материал сразу пропадает из виду, стоит только выбросить его в урну. На деле же он является бомбой замедленного действия. Ведь он не исчезает, а распадается на триллионы мельчайших частиц, которые сегодня можно найти повсюду.

В конце восьмидесятых нефтехимическая индустрия предложила новый ответ на проблему утилизации пластика: переработка. Но дело в том, что пластик – это не металл. Его не переработаешь просто так, ведь разнообразие материалов поражает. Более того, переработать старый пластик всегда было дороже, чем произвести новый. Ещё более того: число потенциальных переработок ограничено. Материал изнашивается и теряет свойства. Наконец, токсичные добавки мигрируют из старых пластиков в переработанные. Самое важное в том, что переработка не уменьшит количество пластика. Она лишь позволит несколько снизить уровень производства, который сегодня продолжает расти, несмотря на рост переработки.

Крупнейшие нефтехимические компании, такие, как Exxon, DuPont и Union Carbide сами пытались войти в бизнес переработки, но он оказался, скажем прямо, не очень прибыльным для них, так что к 2000 году осталось лишь 14 заводов. Процент переработанного пластика в США тоже упал. Это – надёжный признак того, что в глазах производителей пластмасс экономика замкнутого цикла бесперспективна.

Автор побеседовал со Стивом Вонгом, который всю свою жизнь занимался пластиковым мусором. Ещё будучи младшим школьником, он сортировал мусор для гонконгской фирмы, которой руководил его отец. Нефтяной шок семидесятых поднял цены и на их «продукт», бизнес пошёл ещё живее. Когда Стив вырос и получил образование, он стал скупать мусор по всему свету и перепродавать его в Гонконг. Сегодня он мультимиллионер, и после того, как Китай перестал принимать старый пластик, занимается продвинутой переработкой не в новый пластик, а в жидкое топливо.

Китай занимал особое место в торговле пластиковыми отходами, хоть он никогда не был монополистом. Их покупали, например, польские и российские компании. В девяностых появилась так называемая «Химерика», основанная на китайском экспорте в США и вложении китайцами своих прибылей в американские облигации. Подпирал этот процесс пластик, перевозимый через океан в обе стороны. Половина мирового пластикового мусора шла в Китай. Это была ведущая статья американского экспорта. Если бы эти отходы были чистыми – это одно. Но ведь было огромное количество остатков, которые попросту сливались. Прошли годы, и китайские официальные лица стали жаловаться, что «весь мир использует нашу страну в качестве мусорного ящика». Но выгод было больше. В начале нулевых американский пластиковый мусор лежал в основании промышленного сектора страны. Но со временем экологический вред стал лучше осознаваться, так что в 2018 году лавочка закрылась. Отныне Китай перерабатывает только свои отходы, которых тоже хватает. Кроме того, уже построено достаточно заводов для производства нового пластика из минерального сырья.

Но свято место пусто не бывает. То, что не идёт больше в Китай, находит сбыт в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной Америки, Восточной Европы. И в Турции. Компании-импортёры мусора переезжают из Китая в эти локации. К числу наиболее перспективных причисляются, помимо Турции, Украина, Таиланд, Вьетнам, Филиппины. Пластиковый импорт этих стран вырос в разы после 2018 года. Разгоняет эти потоки выгода, порождаемая перекосом экологических стандартов.

Резко вырос импорт пластикового мусора и в Индонезии. В 2020 году страна объявила о его запрете. Но мусорные города никуда не делись. Наоборот, они только выросли. Одной из причин этому является производство своего мусора и ужасная ситуация с утилизацией. К 2010 году в море попадало столько же пластика, сколько перерабатывалось. Страна, которая практически не знала пластика до восьмидесятых годов, превратилась в третьего по величине загрязнителя вод мирового океана после Китая и Индии.

Но это всего лишь часть истории. Вторая часть кроется в импорте макулатуры. Индонезия – один из крупнейших производителей целлюлозы в мире, и большая часть сырья импортируется в виде макулатуры. А на каждые 10 килограммов этого импорта приходится как минимум килограмм пластика. А иногда даже пластика оказывается больше, чем бумаги. Да, граждане благополучных стран не очень тщательно сортируют свой мусор. Объём этого пластика слишком велик, чтобы захоранивать его на свалках, а стоимость – слишком низка, чтобы пытаться его переработать. Естественным выходом является сжигание его на сотнях фабрик тофу и крекеров, разбросанных по стране. Так что пластиковые деревни Индонезии выросли именно на синтетике, отсортированной от бумаги на целлюлозно-бумажных комбинатах.

В деревню Гедангрово по соседству с одним таким комбинатом Пакерин и направился наш автор. Согласно договору, комбинат безвозмездно отдаёт отсортированный пластик жителям близлежащих деревень. Те высушивают его на солнце пару недель и перепродают дальше на фабрики тофу. Этот бизнес повысил их благополучие. Они перестали выращивать рис ещё в девяностых годах. Три раза в неделю из Пакерина приходит десяток грузовиков, которые выгружают пластик на свалке, организованной на месте осушенного болота. Там его разравнивают и переворачивают женщины, чтобы он лучше сушился. Через пару недель сухой пластик загрузят на другой грузовик, идущий на фабрику тофу. С этого бизнеса каждая семья имеет порядка 500 долларов в месяц – неплохие деньги по местным масштабам. Хватает и на кое-какие проекты благоустройства. Главным риском жители Гедангрово называют своих конкурентов из деревни Бангун.

Бангун живёт несколько по другим правилам. Здесь не колхоз, здесь кулак взял на себя весь бизнес, и на него батрачат все остальные. Но процессы всё те же: три дня в неделю десяток грузовиков выгружается не в Гедангрово, а в Бангуне. Этот посёлок имеет дурную славу по всей Индонезии по причине своих крутых гангстерских нравов. Автору удалось поговорить с Мохаммедом Ихсаном, отцом «пахана», держащего деревню. В семейной мечети он поговорил с Мохаммедом о том, о сём. Это был подготовленный собеседник. Он сказал Александру, что, несмотря на шокирующие пейзажи, жители деревни заботятся о том, чтобы ни один обрывок пластика не покинул свалку.

Иди, проверь наши реки. Там нет мусора. В наших горах нет мусора. Здесь в Бангуне мы ценим каждый кусок пластика. Для нас мусор – это деньги. Это наше будущее. Мы заботимся о нём. Мы не теряем его из виду. Ты видишь здесь кучи мусора. Мы видим деньги.

Ихсана раздражало недовольство активистов охраны окружающей среды. Те же люди, которые годами отправляли мусор на глобальный Юг, сегодня хотят прекратить этим заниматься. Наверное, они хотят, чтобы Ихсан и его односельчане снова стали выращивать рис.

В марте 2019 года команда исследователей осмотрела фабрики тофу, сжигающие этот пластик. Фабрика там – одно название. Печи, сжигающие мусор, и близко не имеют температуры, необходимой для разрушения присутствующих в нём токсинов. Все эти диоксины, бифенилы, эфиры и прочая гадость попадают в тофу, который поступает на рынки и в рестораны. Их доклад вызвал негодование в международном масштабе, но внутри Инодонезии реакция была более, чем сдержана. Менеджеров Пакерина предупредили, что их бизнес с Гедангрово и Бангуном портит имидж страны в западной прессе. Сушильщикам пластика стало труднее получать своё сырьё. Но не беда: в стране много целлюлозных комбинатов. Основной проблемой являются опять таки конкуренты, которые могут с оружием завернуть грузовик с пластиком, идущий в твою деревню. Этот сельский бандитизм тем более удивителен в стране, в которой каждая из пяти пластиковых упаковок попадает в море.

Не является большим секретом, что пластик, в конце концов, погубит Гедангрово и Бангун, испортит почву, проникнет в органы скота и испортит грунтовые воды. В этом легко убедиться, взяв пробы воды в стоках Пакерина. Но до того, как это произойдёт, жители обоих деревень будут выжимать последнюю каплю прибыли из пластика.

Этой порочной системе, как и человеческой жадности, трудно противостоять. В заключении автор рассказывает о Кении и её свалках. Половина пластиковых бутылок на них была произведена Кока-колой. Половина скота, бродящего в городах, имеет фрагменты пакетов в желудках. Чтобы решить тяжёлую проблему пластика, Соединённые Штаты предложили помочь путём введения прогрессивных методов переработки. Но до того Кения должна отказаться от своего запрета ввоза одноразовых пакетов. Методы эти называются продвинутой химической переработкой, которая подразумевает расплавление пластикового мусора в грязное жидкое топливо – процесс, который вредит окружающей среде больше, чем нефтедобыча.

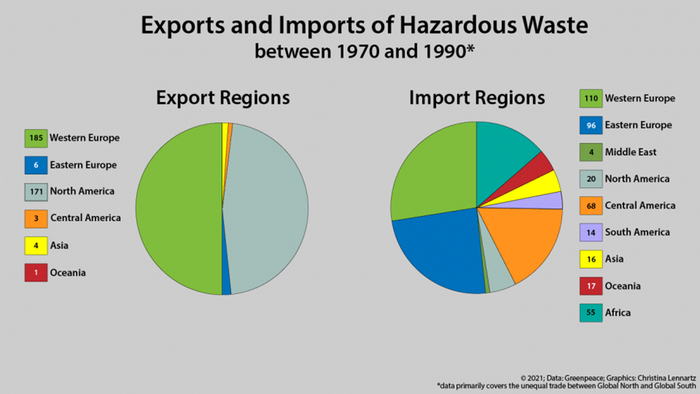

Несмотря на всё возмущение стран-получателей, мусор никогда не переставал течь с севера на юг. Несмотря на все попытки оправдания, главная проблема слишком большого производства замалчивается. Необходимо начать с того, чтобы сделать неустанных творцов мусора финансово ответственными за судьбу того, что они производят. Нужно избежать ситуации, при которой прибыли гребут корпорации и их акционеры, а с проблемами имеет дело налогоплательщик.

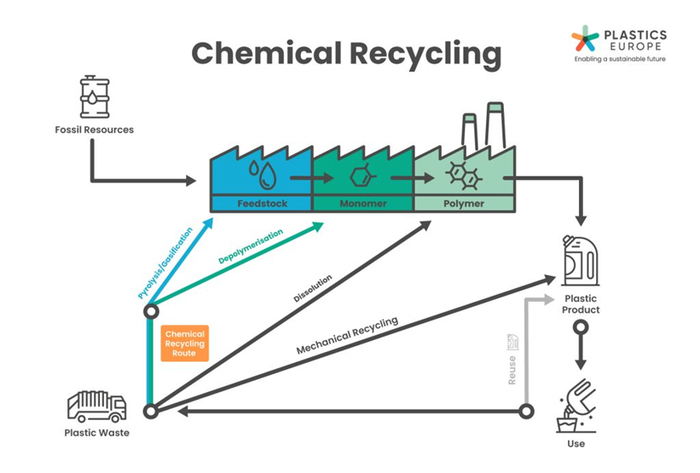

Автор вскользь упомянул о продвинутой химической переработке, причём в отрицательном ключе, сравнив её с нефтедобычей. А, между тем, это важная и нужная тема. Если пластик приносит нам такую пользу, что мы не можем от него отказаться (я не знаю почему автор называет пользу «недостатком»), то нужно дальше работать в направлении переработки. Прежние попытки ограничивались простой переработкой, то есть расплавлением или прессованием мусора, и они действительно связаны с проблемами, о которых он пишет. Но продвинутая переработка предлагает деполимеризацию, то есть превращение полимера в мономер: газа, из которого он был создан. Да, это требует энергии. Но это экономит невосполнимое углеводородное сырьё, щадит окружающую среду и уменьшает количество мусора. Этим путём и пойдёт человечество.

В целом, книжка неплохая, хоть ожиданий от своего названия она не оправдывает. Я не нашёл в ней каких-то конфликтов, которые автор называет «войнами». Да, проблема мусора существует, она серьёзная. Но я не был бы столь пессимистичен. Прогресс в деле переработки отходов нельзя отрицать. То, что глобальный Юг пока с этим хуже справляется – временная проблема. Пройдёт время – и всё наладится.