Краткая история интеллекта (6)

Заканчиваем знакомиться с книгой Макса Беннета.

Предыдущие части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: Каких-то особых анатомических различий между мозгом человека и шимпанзе, кроме размера, нет. Что же в нас уникального? Уникальна наша заточенность на общение, которая сидит в генах. В процессе эволюции она позволила нашим предкам начать накопление идей и передавать их из поколения в поколение, и, в конце концов, возглавить пищевую пирамиду. Сегодня новые языковые модели встают на один уровень с человеческим интеллектом. Но раз за разом обнаруживаются их недостатки, которые оперативно устраняются, перед тем, как обнаружатся новые.

Последнее столетие исследований существенно поколебало уверенность в уникальности человека. Оказалось, что очень многое (если не всё) из того, что можем мы, могут и братья наши меньшие. Какая интеллектуальная способность присуща исключительно человеку, является предметом горячих дискуссий среди психологов. Уникальности не наблюдается и в строении мозга, который не имеет таких структур, которых бы не было у других приматов. Наш мозг просто больше в размерах. Может, и не было никакого пятого прорыва?

Но есть одно исключение: человеческая речь. Мы общаемся между собой уникальным способом. Мы используем декларативные метки, то есть символы. Да, приматы тоже имеют какие-то жесты, но они врождённые, в отличие от наших символов. Второе отличие человеческого языка – наличие грамматики. Любая обнаруженная где-либо группа людей общалась на собственном языке. И каждый из свыше шести тысячах языков подчиняется своим грамматическим правилам. Как так получилось? Появился язык в ходе эволюции или это культурный феномен?

Чтобы ответить на этот вопрос, можно попытаться научить говорить обезьяну. Конечно, пытались. Много раз. Одним из известнейших примеров является Канзи, который научился говорить (на языке жестов) лучше двухлетнего ребёнка и успешно играет в Майнкрафт. В целом, большинство исследователей соглашается, что некоторые человекообразные обезьяны способны овладеть рудиментарной формой языка, но с людьми они, конечно, не могут сравниться. И в любом случае сами они не научаются, их нужно настойчиво тренировать. То есть уникальность человека заключается в том, что он изобретает и использует язык, причём в недостижимой для других животных степени.

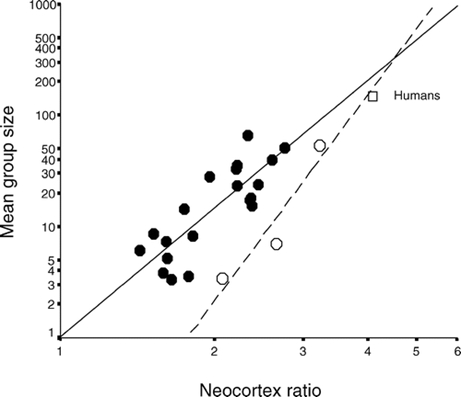

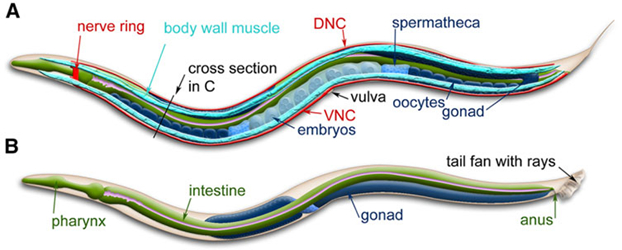

Наш язык позволяет нам передавать свои внутренние модели (которые мы называем концепциями, идеями, мыслями) другим. Животные тоже обмениваются сигналами, но эти сигналы жёстко закодированы генами. Эволюционный прорыв речи позволил первым людям учиться не только на основании текущего опыта, как делает нематода. И не только на основании воображаемых действий, как это делает крыса. И не только на основании наблюдения за действиями других, как это делает обезьяна. Мы ещё умеем учиться но основании воображаемых действий других. Передача мыслей обеспечивает кучу разных вещей, в числе которых формирование общих мифов. Это помогает нам координировать поведение многих тысяч, миллионов совершенно незнакомых друг с другом людей. Макака способна кооперироваться с 30 сородичами через прямые отношения. Шимпанзе - с 50. Человек – с 150. Так называемое число Данбара. Но это если общаться напрямую. А если придумать историю, которую будут передавать из уст в уста, то потенциальное число единомышленников бесконечно.

Но сила языка – даже не в мифах, обучении и сотрудничестве. А в процессе передачи, накопления и изменения идей из поколения в поколение. Как и с генами, идеи, которые помогают нам выживать, остаются с нами. Ричард Докинз описал такие идеи, которые назвал мемами. Это потом это слово было экспроприировано в пользу картинок с котами и прочим контентом, а изначальное значение имеет отношение к идеям, прыгающим из одной головы в другую. Нашим богатством поведения и знаний мы обязаны процессу передачи знаний от поколения к поколению.

Мы заточены на эту передачу. Дети – непревзойденные имитаторы. Детёныш шимпанзе тоже повторяет, но отбрасывает ненужное. Человеческий ребёнок повторяет всё в точности, особенно если он не понимает причины действия учителя. Язык помогает ему уплотнить информацию для того, чтобы экономно уложить в мозгу и передать другим. Так что в определённом смысле сингулярность уже наступила в момент, когда мы стали пользоваться языком. С тех пор сложность наших идей пошла вверх. Они давно уже не помещаются в мозг отдельно взятого человека. Наши предки справились с этим эволюционным вызовом, увеличив размер мозга, начав специализироваться с помощью передачи знаний, а также размножившись. А потом ещё изобрели письмо. Главное наше отличие от обезьян – мы объединяем свои мозги.

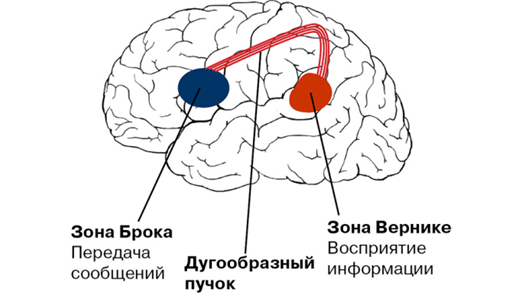

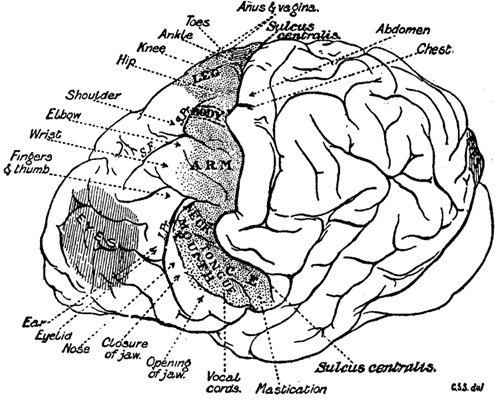

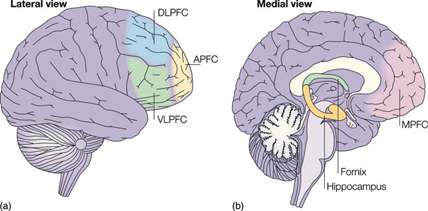

Естественным желанием исследователя было бы найти часть мозга, которая и отвечает за человеческую речь. Эти части и в самом деле были уже давно локализованы. Люди с повреждениями в этих областях теряют способность говорить или понимать сказанное. Это так называемые зоны Брока и Вернике, находящиеся в левом полушарии. Особенностью этих речевых центров является их селективность не к отдельным компонентам языка, а к языку в целом. Пациент с повреждённым центром Брока не может ни говорить, ни писать. Моторная кора человека имеет уникальную связь с гортанью и голосовыми связками. Но эта связь не снабдила нас языком: общаться можно и жестами. Она, по-видимому, стала побочным продуктом эволюции. Что же касается речевых центров, то их наличие демонстрирует происхождение языка из отдельных регионов мозга, а также независимость языковых способностей от общего уровня интеллекта. В 1995 году исследователи описали человека, лишь с трудом застёгивавшего пуговицы и неспособного научиться игре в шашки, но читающего, пишущего и говорящего на пятнадцати языках. Таким образом, язык – это особое умение, которое эволюция вложила нам в голову.

Однако стоит напомнить, что подобные зоны имеют и шимпанзе. Не они дали нам язык. У обезьян они не имеют ничего общего с общением. Мы же имеем, помимо древнего языка эмоций, ещё и новую языковую систему. Это наглядно иллюстрируется историей пациента, который не мог улыбнуться волевым усилием, но без проблем смеялся на шутки. Жесты макаки не происходят из коры головного мозга. Они автоматичны, в отличие от языка, которому мы все научаемся в детском возрасте. Не успел научиться ребёнком – не научишься вообще.

Таким образом, человеческий язык – это нечто принципиально новое. Он не закодирован генетически, потому что слишком сложен. Птицы тоже учатся летать. Закодировано желание научиться.

Американский лингвист Джефри Элман пытался в девяностых годах предсказывать следующее слово в предложении с помощью нейросети. Он показывал её слово за словом, предложение за предложением в попытке добиться правильного ответа с течением времени. По идее, нейросеть смогла бы когда-нибудь продолжить произвольное предложение. Это не сработало. Пришлось начинать с несложных предложений, постепенно усложняя их. И так – получилось. Так и TD-Gammon училась играть в нарды не с экспертом, а сама с собой, оттачивая своё умение. Вот что значит правильная программа обучения.

И вот она и закодирована в нас генетически. В возрасте четырёх месяцев ребёнок начинает общаться с матерью, отвечая ей звуками, выражением лица, жестами. При этом он соблюдает ритм и даёт матери высказаться. Способность учиться языку – следствие встроенной в нас потребности в разговоре. Детёныши шимпанзе не демонстрируют такого поведения. Когда нам девять месяцев, мы объединяем внимание с матерью, глядя туда, куда она покажет и показывая туда, куда должна посмотреть она. Эти две особенности не нужны для имитационного обучения или построения социальных связей, что прекрасно получается без них. По-видимому, они позволяют нам называть вещи. И формировать таким образом свой словарный запас. Научившись словам, мы выстраиваем их в предложения, и в этом нам помогает грамматика. Ещё одним уникальным закодированным в нас инстинктом является желание задавать вопросы о том, что думает собеседник. Даже Канзи никогда не делал этого.

Новшеством являются не сами зоны Брока и Вернике, а то, как мы их используем. Дети с удалённым левым полушарием мозга всё равно научаются говорить, приспособив для речи правое. У человека нет органа речи, как и у птицы нет органа полёта. Зато есть желание научиться говорить.

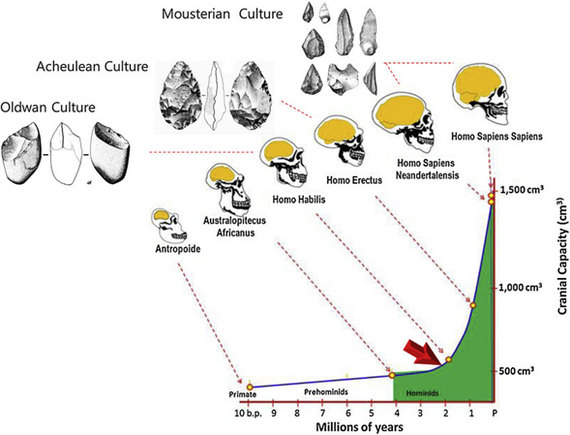

На каком-то этапе эволюции, где-то два-три миллиона назад, наш мозг стал увеличиваться усиленными темпами, в конечном итоге мы стали людьми. Что послужило толчком? Учёные смогли реконструировать контуры этой занимательной истории.

10 миллионов лет назад наши общие с шимпанзе предки жили на просторах Африки, обдуваемой с запада на восток влажными ветрами. Но потом тектонические платформы пришли в движение, и в глубине континента стали расти горы, простирающиеся с севера на юг. Сегодня этот регион называется Восточно-Африканская рифтовая долина. Новые горы преградили дорогу океанской влаге (а также и нашим предкам), в результате чего древние обезьяны стали жить в разных условиях. Те, кто были к западу, по-прежнему питались фруктами тропических лесов. Они стали современными шимпанзе. На востоке же лес постепенно стал умирать, давая место саваннам. В саванне мало деревьев, и потому нашим предкам пришлось освоить ходьбу на задних лапах. Так дальше видно, легче бродить по мелководья, а также меньше печёт солнце. Но для прямохождения не нужно иметь большой мозг. Наши предки были, по сути, двуногими шимпанзе.

Два с половиной миллиона лет назад саванна была населена крупными травоядными, а также хищниками, которые на них охотились. Нашим предкам пришлось искать себе экологическую нишу в этом новом мире. Поначалу они стали подъедать то, что оставляли после себя львы с леопардами. Наша диета стала включать до 30% мяса, в отличие от 10% у шимпанзе. Мы знаем об этом образе жизни по остаткам каменных орудий, которые использовались для того, чтобы соскрести остатки мяса с кости или добраться до питательного костного мозга. Прошло ещё полмиллиона лет, и на Земле появился первый представитель семейства Homo: человек прямоходящий.

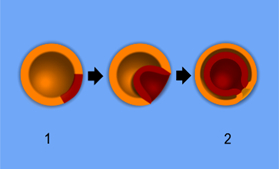

Homo Erectus уже сидел на вершине пищевой пирамиды, имея в рационе 85% мяса. Он изготавливал более совершенные орудия, имел плечевой пояс, позволявший далеко швыряться камнями, а главное: его мозг был вдвое больше мозга двуногих шимпанзе, живших за миллион лет до него. Уменьшились челюсти и кишечник, что наталкивает на мысль о том, что древний человек уже к тому моменту научился обращаться с огнём и готовить на нём пищу. Это освободило энергию и время. На данный момент мы настолько привыкли к готовке, что фанаты сыроедения постоянно сталкиваются с недостатком энергии, и половина из них становятся временно бесплодными. Рост мозга породил новую проблему: большая голова плода мешала ему продвигаться вперёд во время родов. Решением стало преждевременное появление на свет. Новорожденный телёнок встаёт на ноги уже через несколько часов, нам же для этого требуется целый год. Вдобавок к этому, наш мозг продолжает расти аж до 12 лет, пока он не достигает взрослого размера.

Трудно матери заботиться о беспомощном дитяти. Возможно, именно поэтому люди перешли от беспорядочного спаривания к постоянным партнёрствам. Есть свидетельства активного участия отцов в заботе о детях и постоянных парах уже у человека прямоходящего. Также возникла менопауза, которая освободила бабушек для заботы о внуках.

Вопросом на миллион остаётся умение Homo Erectus говорить. Ещё друг и соратник Дарвина Альфред Уоллес предполагал, что эволюция не может объяснить возникновение речи и резервировал это за богом. Проблему эволюционного обоснования речи и называют с тех пор «проблемой Уоллеса». Эта проблема остаётся предметом споров среди исследователей и на данный момент. Нам неизвестны «промежуточные» люди, которые способны говорить «немножко». Археология говорит нам, что полноценные голосовые связки и гортань появились лишь полмиллиона лет тому назад. Неандертальцы тоже их имели. Самое раннее использование символов и абстракций, как то ношение бус, датировано как минимум сотней тысяч лет. Эти поворотные вехи – всё, на чём базируются многочисленные спекуляции.

Трудно объяснить возникновение языка, если он не приносит пользы конкретной особи, а только группе. Групповая селекция является интуитивным объяснением альтруистического поведения, которому способствует речь. Но эволюция так не работает. Ведь гены спонтанно появляются не в группах, а в отдельных особях. Альтруист не имеет конкретных преимуществ в выживании, живя в группе неальтруистов. Жертвуя собою для других, он повышает их шансы оставить потомство, не свои. Поэтому в животном мире кооперация чаще всего является взаимовыгодной. В этом смысле пятый прорыв стоит особняком: язык приносит пользу не отдельной особи, но всей группе. Альтруизм у животных бывает двух типов: помогают или родне, или на взаимной основе: сегодня ты – мне, а завтра я – тебе. Для второго типа необходимо наказание тех, кто отлынивает от возвращения долга. Что и случается. Человеческий же альтруизм – нечто особенное. Да, мы склонны помогать родне, но иногда достаётся и полностью незнакомым людям. С другой стороны, мы бываем невероятно жестоки и способны на геноцид и ненависть к целым группам чужаков. Эти наши особенности – разные аспекты последнего поворота эволюции, создавшего современного человека.

Может, мы никогда не узнаем, умел ли говорить человек прямоходящий. Но его достижения говорят сами за себя. Трудно добиться такой степени кооперации и координации без языка. Языковое общение могло зародиться в кругу семьи. После этого символами смогли пользоваться и другие. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой альтруистов. Как человек смог наказать тех, кто норовит поездить на чужом горбу? Робин Данбар предложил объяснение, которое предполагает сплетни механизмом быстрого и эффективного распространения информации, приводящей к наказанию нарушителей. Он собрал данные и вычислил, что 70% наших разговоров – это болтовня. Она и позволила появиться более высоким уровням альтруизма. Альтруизм имеет, однако, и тёмную сторону: мы инстинктивно делим людей на добрых и злых, цепляемся за свою группу и демонизируем чужаков. С этими новыми чертами характера политический инстинкт превратился из средства продвижения вверх по иерархии в инструмент для завоеваний. Язык, альтруизм и жестокость попали в круг взаимоусиления, что и обусловило их прогресс.

Не все учёные согласны с теорией Данбара. Кто-то выводит язык из логики «ты – мне, я – тебе». Ноам Хомский вообще считает, что язык сначала понадобился для собственного мышления, и только затем был приспособлен для общения. А кто-то вообще выводит язык побочным продуктом ритуального пения.

Обосновавшись на вершине пищевой пирамиды, Homo erectus выбрался из Африки. В 2004 году в Малайском архипелаге нашли остатки представителя карликовой расы Homo floresiensis, с ещё меньшим мозгом. И всё же он смог, по-видимому, построить лодку и добраться на ней до острова Флорес. Вряд ли это было возможно, не умей он говорить. Уменьшившись в размерах, он не поглупел. Он изготавливал столь же совершенные орудия труда, как и Homo erectus. Это ещё один довод в пользу того, что человек силён не столько своим большим мозгом, сколько чем-то уникальным. Например, способности учиться языку.

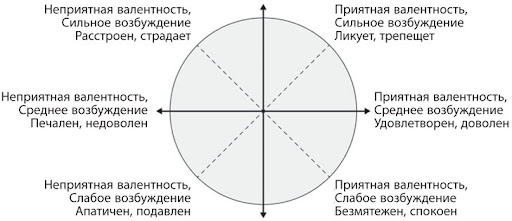

Новые приложения ИИ, основанные на больших языковых моделях, такие, как ChatGPT, стали широко известны в последнее время. Они предсказывают следующее слово, предложение, абзац. Результаты, конечно, впечатляют. И всё же эти системы не без огрехов. Когда GPT-3 дают решить уравнение 3x + 1 = 3, он выдаёт x = 1. Когда у него спросить, что увидишь, подняв голову вверх, сидя в подвале, он рассказывает о звёздном небе. У него нет того, что мы называем здравым смыслом. Конечно, и человек не без огрехов. У него есть множество когнитивных искажений. Но у человека есть мировоззрение. Он моделирует внешний мир. Поэтому он знает, что зайдя в подвал, неба не увидишь. Далее, у человека есть знание контекста разговора. Он понимает намёки и намерения. Общение между двумя сапиенсами пересыщено ими. Не просто так зона Вернике расположена прямо посередине регионов, которые специализируются на размышлениях. Мы слышим предложение и моментально составляем картину у себя в голове.

На этом автор мог бы и завершить свою книгу, но… в марте 2023 года OpenAI выпустил GPT-4. Новая версия совершенно корректно решает уравнения и видит потолок в подвале. Но не потому, что её снабдили внутренней моделью мира или способностью представлять намерения других. Вместо этого разработчики просто выполнили работу над ошибками, натренировав нейросеть на вопросах, рассчитанных на здравый смысл. При неправильном ответе человек наказывал систему, при правильном – поощрял. Чтобы отвечать на некоторые вопросы, система также может делать пошаговые размышления.

Вот задача: ракетка и мяч стоят в сумме 1,10 долларов. Ракетка стоит на доллар дороже, чем мяч. Сколько стоит мяч? GPT-3 даёт ответ в 10 центов, потому что мяч на доллар дешевле. Но GPT-4 обозначает цену мяча за х, после чего составляет уравнение: х + х + 1 = 1,10 и пошагово его решает, постепенно приходя к правильному ответу в 5 центов.

Натренировав систему рассуждать, её создатели заставили модель проявлять способности мышления без того, чтобы она мыслила. А если и мыслила, то, во всяком случае, не так, как человек. GPT-4 тоже можно завести в тупик каверзными вопросами, но эта история не имеет конца: её потом снова подлатают где нужно, скормив недостающие данные на этапе обучения. Система компенсирует недостаток рассуждения своей огромной памятью. И таким образом, то, что выглядит соображениями здравого смысла, на самом деле имеет больше общего с распознаванием образов на базе огромных объёмов текста.

Несмотря на это, большие языковые модели – это невероятный шаг вперёд. Они раскрывают скрытые связи и особенности мира, который они никогда не видели. Возможно, они превзойдут со временем человека даже на его своём поле здравого смысла и отгадывания чужих намерений. Но без «царя в голове», то есть модели мира и размышлений, им всегда будет не достичь необходимого элемента, присутствующего в человеческом разуме. Для нас язык – лишь окно в нашу внутреннюю модель. Так и языковые модели будут окном во что-то более насыщенное, запредельное.

В ходе своего повествования автор рассказал нам об эволюционных прорывах интеллекта: управления, подкрепления, моделирования, размышления и речи. Каждый из них базировался на предыдущем. История человека базируется на его природной и культурной эволюции, которые продолжаются. Мы всё ещё в начале пути. Мы не знаем, каким будет шестой прорыв, но, похоже, он будет связан с созданием искусственного сверхинтеллекта. Наше потомство будет жить в кремнии, а разум обретёт новую, цифровую основу, на которой он сможет необозримо расширить когнитивные способности. Человек ограничен нейронами своей черепной коробки и мощностью своего тела. Шестой прорыв позволит интеллекту сбросить эти кандалы и масштабироваться настолько, насколько будет нужно. Индивидуальность потеряет чёткие границы, и даже сама эволюция в знакомом нам виде будет оставлена. ИИ будет заново изобретать самого себя. Но он неизбежно будет иметь черты своего создателя: человеческого разума.

На пороге нового прорыва, когда Вселенная передала нам эстафетную палочку, стоит задаться ненаучным вопросом: каковы должны быть цели человечества? Это вопрос не истины, но ценностей. То, как мы на него ответим, повлияет на наше будущее, которого может и не состояться. Чтобы смотреть вперёд, нужно знать миллиарды лет своего эволюционного пути. Чем лучше мы понимаем свой собственный разум, тем легче нам создавать искусственный. Мы возьмём для него только лучшие свои черты и попытаемся их ещё улучшить.

Почему это ИИ непременно должен быть похож на создателя? Потому ли, что человек создаёт его по своему образу и подобию? Можно понять, конечно, что эволюция создаёт рабочие решения. Но ведь задачи у естественного и искусственного интеллектов могут быть разными. Кроме того, пути эволюции извилисты и включают в себя разные подзадачи, которые могут конфликтовать собой. И потому эти рабочие решения гарантированно будут не оптимальными. Не за горами момент, когда ИИ станет оптимизировать самого себя, и тогда образ и подобие оригинального создателя могут безвозвратно уйти в прошлое.

В целом книгу можно назвать поразительным образцом ясного мышления. Чёткое, структурированное, а главное – доступное изложение, повествующее просто о сложном. Что радует – огромное количество иллюстраций, которые автор чаще всего нарисовал сам (или с помощью ИИ?), а не взял где-нибудь ещё. Огромный респект автору, за то, что ввёл нас в курс своей эволюции. И я надеюсь, что это не последняя книга Макса Беннетта. Таким талантом нельзя разбрасываться. Он должен нести свет в массы.