Из старых книг. Первая оборона Севастополя

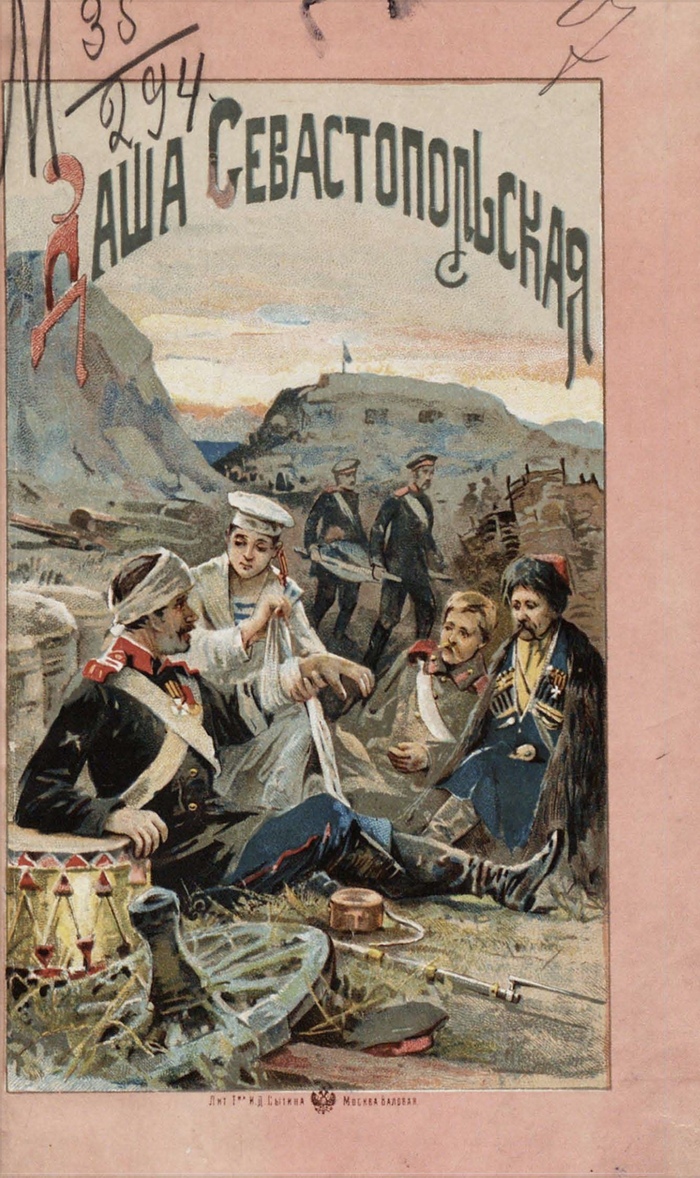

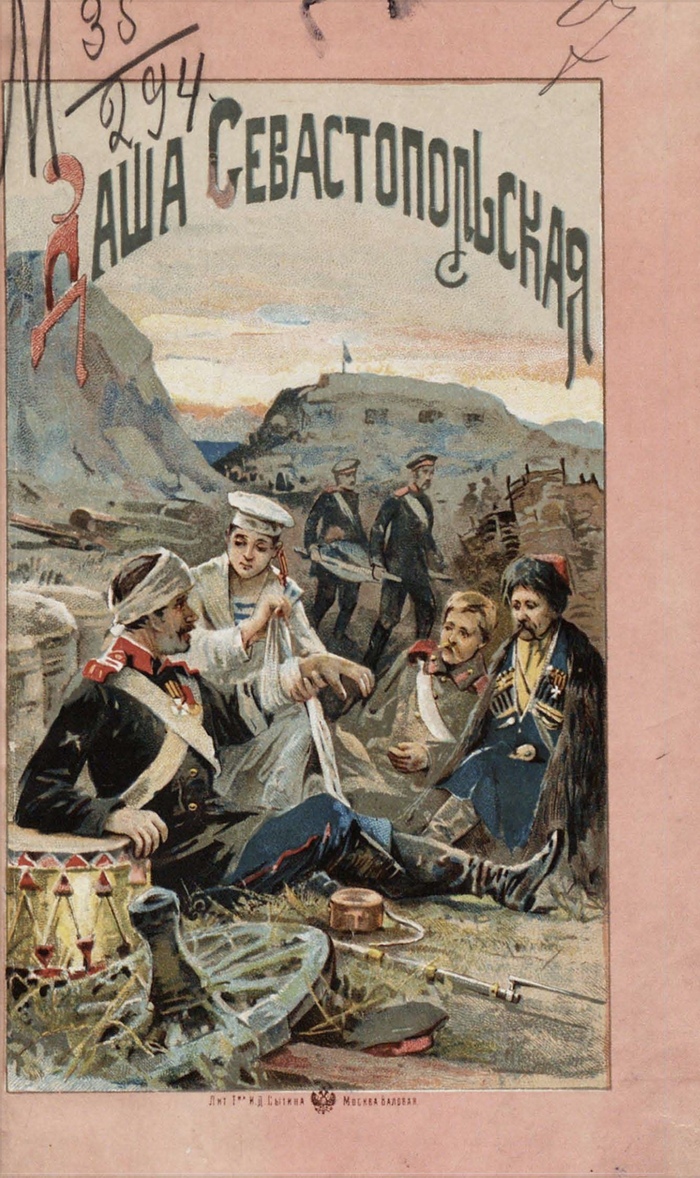

Из книги Лукашевич К.В. Даша Севастопольская (Первая сестра милосердия): Быль Клавдии Лукашевич. Москва : т-во И.Д. Сытина, 1906. (https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003736233/)

Из книги Лукашевич К.В. Даша Севастопольская (Первая сестра милосердия): Быль Клавдии Лукашевич. Москва : т-во И.Д. Сытина, 1906. (https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003736233/)

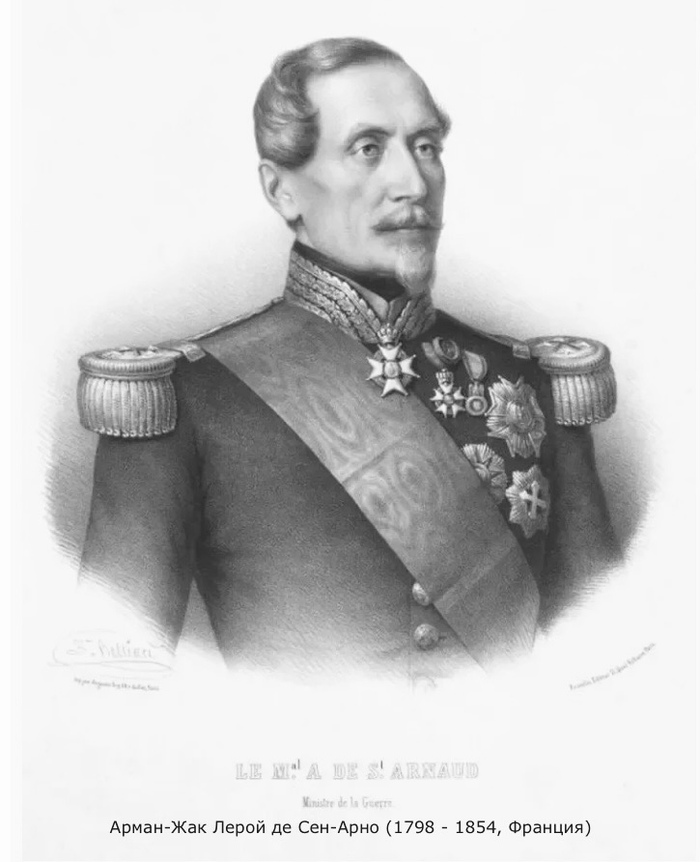

Франция.

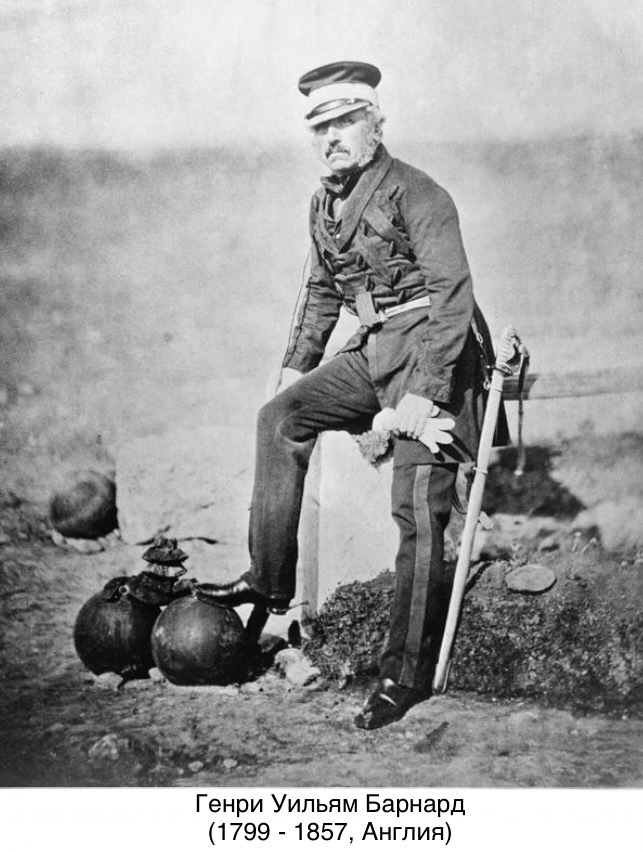

Великобритания.

Для привлечения на службу активно использовались вербовщики, которые часто применяли так называемый «кабацкий рекрутинг» или принудительную вербовку. Вербовка проходила в тавернах, пабах и портовых кабачках, где призывники получали серебряный шиллинг с профилем монарха в качестве аванса. Если же молодой человек не соглашался на уговоры рекрутов, то ему могли тайком подбросить в кружку серебряный шиллинг, допивая свое пиво, мужчина видел на дне монету, а затем слышал: «Добро пожаловать в армию (или флот) Его Величества» — и поступал в распоряжение вербовочной команды. Такой метод вербовки привел к тому, что во многих тавернах и пабах, стали использовать стеклянные кружки или кружки со стеклянным дном, чтобы мужчины могли заметить, монету на дне прежде чем выпить напиток.

Вербовка иностранных легионеров в армию Великобритании: https://george-rooke.livejournal.com/871859.html?ysclid=mdyd..., https://ru.wikipedia.org/wiki/Англо-немецкий_легион, https://m.ok.ru/group/62404920082548/topic/156941670163828?y...

О продаже патентов на звания и должности: https://dzen.ru/a/Y0B-BtdO4FxhHErX?ysclid=mdq4y2itlr86878190...

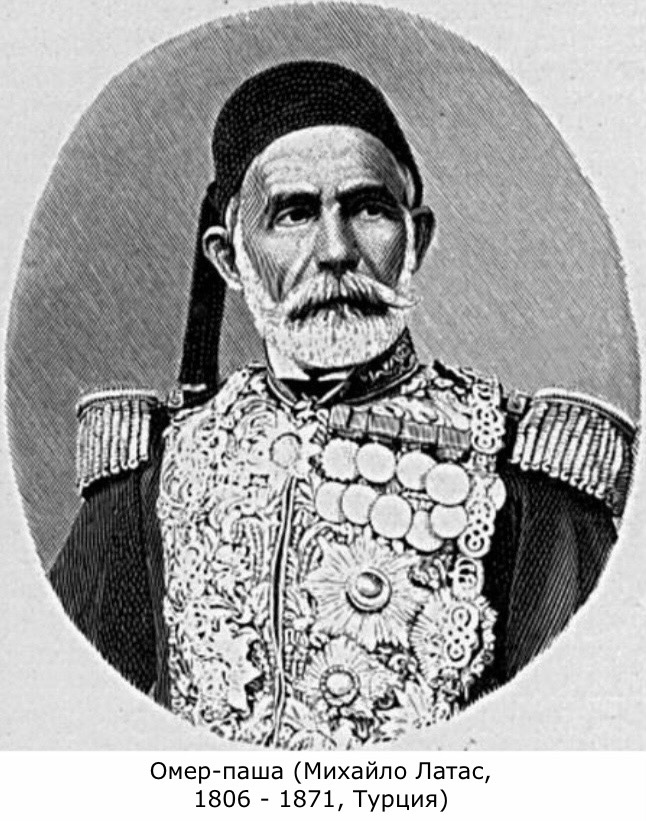

Турция.

Сардиния.

Вооружённые силы королевства Сардинии в Крымской войне: https://www.perekop.info/military-forces-of-sardinia-in-crim...

Текст ниже

Источник: журнал «Костёр», 2 февраля 1979 г. https://view.nebdeti.ru/web/viewer.html?item_id=e8af69e1-568...

Об этом мальчишке я ничего раньше не знал. Другое дело - Павлик Морозов, Саша Чекалин, Саша Кондратьев, — а тут вдруг Коля Пищенко. Кто такой? Чем прославился так, что его именем названа улица в городе Севастополе, ему установлен бюст, его история стала легендой?

...Шел 1855-й год.

...Бомбардировка началась в половине седьмого. Первые взрывы потрясли утренний город, ослепили вспышками настороженные дома и казематы. Возникли пожары. Едкий дым, подгоняемый ветерком, полз по склонам серых холмов.

Вице-адмирал Корнилов осматривал укрепления.

В одном из казематов он увидел мальчонку, который в упор рассматривал его. Корнилов нахмурился: на днях он отдал приказ эвакуировать из Севастополя всех детей и женщин.

- Кто командир батареи?

- Лейтенант Забудский.

- Позвать!

Офицер, услышав свою фамилию, подбежал к адмиралу.

Корнилов внимательно осмотрел молодого командира. Тонкое бледное лицо обрамляли опаленные бакенбарды, мундир его был прожжен во многих местах, но сидел молодцевато.

Уже мягче адмирал произнес:

- У вас на батарее дети, лейтенант.

- Так точно, ваше превосходительство. Сын бомбардира Пищенко.

Корнилов с притворной суровостью сдвинул брови:

- Приказываю ему выйти!

Из землянки показался мальчик. Отряхнулся, вытянулся во фрунт и строевым шагом подошел к адмиралу:

- Николка, сын матроса 37-го флотского экипажа Тимофея Пищенко, по вашему приказанию явился! — громко отрапортовал: мальчуган. И жалобно попросил: «Не отправляйте с батареи, ваше превосходительство! Я... воду доставлять могу...»

С водой на бастионах было действительно туго.

Адмирал повернулся к адьютанту:

- А ведь сын бомбардира прав. Надо привлечь к этому делу горожан, — и, глядя на мальчика, добавил: — Значит, помощник? А на чем собираешься возить?

- Уж придумаю.

- Ну уж придумай, придумай! — Корнилов улыбнулся и, садясь на лошадь, бросил Забудскому: — Поставить на довольствие!

- Есть поставить! — весело ответил лейтенант.

Вот так и оказался на бастионе одиннадцатилетний севастопольский мальчишка Николай Пищенко. Пришлось ему не только воду к пушкам возить, но и самому стрелять из этих пушек, когда на батарее остался только кок да он, Николка. А за мужество, проявленное в бою с врагами, Николка был сначала награжден серебряной медалью «За храбрость», а потом и высшей по тем временам солдатской наградой - Георгиевским крестом.

Вот каким он был, герой Севастопольской обороны Николай Пищенко. А узнал я о нем из книжки, которую написали Михаил Леонидович Лезинский и Борис Михайлович Эскин. Книжка называется «Сын бомбардира». Вышла она в серии «Юные герои». Напечатали книжку в издательстве «Молодая гвардия».

Кто из вас, друзья, не мечтает о подвиге? Наверное, таких нет. Но, чтобы совершить подвиг во имя своей Родины, надо очень и очень крепко любить ее, так, как любили ее первые пионеры, в которых стреляли из кулацких обрезов; как любили ее молодогвардейцы; как любили ее первопроходцы космоса и целины, БАМа и КАМАЗа... Как любил ваш далекий сверстник Николай Пищенко. Прочтите эту книжку, и вы прикоснетесь сердцем к подвигу.

Владимир ВЕСЕЛОВ

Источник: Флибуста (нужен vpn)

2.12.24

Николай Пищенко, сын Тимофея Пищенко, матроса 2-й статьи 37-го флотского экипажа Черноморского флота, который служил комендором на батарее Забудского (около 5-го бастиона). Мальчик находился при отце на батарее с самого начала обороны Севастополя, они жили при казарме флотского экипажа. У Коли на батарее были совершенно взрослые занятия: «банить» оружие, то есть брать «банник» (огромную круглую щетку из конского волоса на длинной палке) и после каждого выстрела прочищать ствол орудия от порохового нагара, а затем подавать артиллеристам картузы — специальные мешочки с порохом.

27 марта 1855 года его отец погиб в бою, однако сын продолжал помогать защитникам крепости отражать вражеские атаки. Участник обороны Н. Берг в своих "Записках об осаде Севастополя" писал: "Служба их обоих началась с 5 октября 1854 г. 27 марта 1855 г. Тимофей Пищенко был убит. Сын его, Николка (как звали его на батарее), подававший отцу кокора (пушечные патроны), некоторое время не имел никакой должности. Хотел было идти в город, к матери, но мать лежала в госпитале, раненная на улице пулей. Таким образом мальчик остался у Забудского и бегал от нечего делать по соседним батареям: между прочим однажды он забежал на Шварцев редут, где увидел 9 небольших мортир. "Позвольте мне выстрелить из мортирки!" - обратился он к командиру редута Ханжоглу (это случилось в июне, когда Шварц был уже ранен). Ханжоглу дозволил. Мальчик выстрелил хорошо и так полюбил мортирки, что стал проситься перейти в редут. Ханжоглу, для формы, послал его к Забудскому, как к старшему начальнику, спросить, дозволит ли он. Забудский отпустил Пищенко, и тот поселился на редуте Шварца, состоя под командой одного опытного матроса. 9-го июня этот матрос был убит и Коля Пищенко остался у мортир один и до конца осады управлял ими. Вскоре он приобрел опыт в артиллерийской стрельбе и стал славиться зорким глазом и исключительной меткостью огня"

Из книги Шавшина В. Г. «Бастионы Севастополя»: "По свидетельству очевидца: «Это самый знаменитый громовой редут нашей второй линии, от него очень близки неприятельские батареи, а траншея всего только в шагах 70-80. Из этой траншеи французы бросают в редут из небольших мортирок небольшие же бомбы и гранаты (1/4-1/2 пудового калибра), причиняющие нам очень большие потери. С нашей стороны на редуте действуют в неприятельскую траншею девять тоже маленьких кегорновых мортир, также не любящих шутить во французской траншее». Находясь при них безотлучно день и ночь и подвергаясь постоянным опасностям, Коля Пищенко, несмотря ни на какие убеждения, не хотел расставаться с означенными мортирами, говоря: «Маркелами заведую, при них и умру». Один из участников обороны писал: «Он мстит врагам за смерть своего отца и бомбы Николкиной батареи в неприятельской траншее страшнее и гибельнее пушек великанов. Можно долго любоваться Николкой, когда он с фитилем в руках беспрестанно снует от одной мортирки к другой, ловко прикладывая фитиль к затравке, его дядька, старый служивый моряк-артиллерист, не поспевает заряжать за ним».

Узнав от командира редута лейтенанта Д.С. Ханджогло о юном герое, главнокомандующий русской армией князь М.Д. Горчаков наградил Николая Пищенко серебряной медалью «За храбрость» и приказал отправить его в Петербург в Школу кантонистов Гвардейского флотского экипажа.

После окончания войны Николай Пищенко, которому было 12 лет, имел уже 11-летний стаж армейской службы и унтер-офицерское звание (поскольку защитникам Севастополя один месяц выслуги в осаждённом городе засчитывался за один год). В столичном Петербурге, к бывшей уже у него медали «За храбрость» ему вручили и знак отличия Военного ордена на Георгиевской ленте — высшую награду для нижних чинов. А позже за участие в Крымской войне и в защите Севастополя матрос Николай Пищенко был награждён еще двумя медалями: серебряной «За защиту Севастополя 1854—1855 гг.» и светло-бронзовой «В память войны 1853—1856 гг.» на Георгиевской ленте.

За время службы в столице он ежегодно участвовал в парадах Георгиевских кавалеров, не раз посещал Зимний дворец.

В 1866 году матрос II статьи 3-й роты Гвардейского флотского экипажа Николай Пищенко за выслугу лет был уволен от службы в постоянный запас с пожизненной пенсией, как георгиевскому кавалеру. Было ему тогда 22 года. Дальнейшая судьба неизвестна.

Источники:

Художественные произведения:

М.Л. Лезинский, Б.М. Эскин «Мальчишка с бастиона», «Сын бомбардира»

К.М. Станюкович «Севастопольский мальчик»

В.П. Крапивин «Давно закончилась осада». В книге есть персонаж с фамилией Ященко, прототипом которого, скорее всего, является Николай Пищенко

Всех защитников с праздником!!

Всем бобра и печенек!

«Но больше всего удивил его мальчуган лет десяти на вид, в матросском бушлате, перекроенном на его рост в ширину, но достигавшем ему до пяток, и в форменной бескозырке, с пестрыми ленточками. Он с самым серьезным видом возился около прицела одного из орудий.

- Ты что ту такое делаешь? - несколько даже строго обратился к нему Витя.

Мальчуган поднял на него смышленые серые глаза и, сразу определив, что это - совсем не начальство, ответил не без важности:

- За прислугу я здесь состою.

- Как за прислугу? За какую прислугу? - не понял Витя.

- А вот - при орудиях, - кивнул на замок пушки мвльчуган.

- Что ты болтаешь чушь!.. К отцу пришел что ли?

- Отца уж нету - убили, - серьезно ответил мальчуган. - Я заместо его теперь.

- Как это "заместо его"?

- Так... Наводчиком я здесь, как и батька мой был...

- Хо-ро-ош наводчик! - слегка хлопнул его по бескозырке и сдвинул ее ему на глаза Витя.

Но матрос, читавший по складам книжку, счел нужным вступиться за мальчугана:

- Это он сущую правду вам сказал, господин юнкирь: у него насчет наводки глаз такой вострый, что лучше даже и не надо!

- Сколько ж ему лет? - удивился Витя.

- Двенадцать уж, - поспешно ответил за матроса мальчуган, но матрос погрозил ему пальцем:

- Николка, не ври! Вот же мальчишка какой вредный: что касается протчего, он не врет, а как спросят, сколько годов имеешь, ну, завсегда лишнее прибавит! Ему еще и одиннадцати нету, - я же это в точности знаю: на его крестинах был, а ему все хотится, чтобы поболе... Эх, Николка, Николка!

Николка же ничуть не устыдился, что его уличили, только качнул лихо головою в сторону от такого памятливого книжника, потом отвернулся и независимо циркнул через зубы.

Другой матрос, приколотивший уже к тому времени набойку, натянувший сапог на расправленную портянку и поднявшийся, тоже счёл нужным похвалить Николку:

- Он, Николка этот, повсегда отцу своему обедать приносил, господин юнкирь. Баловство, конешно, бабье, ну, все им корпится свое доказать, что ихний борщ не сравнить с казённым, какой дают... Ну, одним словом, забота, дескать, бабья об муже об своем... А она, забота эта, вышла ему гораздо хуже... В тую вон лощинку обедать он отошёл, пообедал, все как следует, покрестился: "Вот, говорит, спасибо тебе, сынок, накормил свово батьку!" И только это шага на три отшёл назад к батарее, а ядро, значит, вот оно! И сигнальный кричал - все честь честью было. Ну, что ты сделаешь, все одно как по нем пущено было, - враз на месте убило! Что твёрдости больше в себе имеет - ядро ли чугунное, или же голова?.. Ну вот... Собрали мы его, что осталось, отправили на Северную, а мальчишка, спустя время, явился, как у него уж привычка была сюда к нам ходить: "Я, грит, заместо отца стану! У меня, грит, глаз, и батька говорил, меткий". Ну, а батька его, он, конечно, наводку уму показывал, так шутейно... Видим мы, мальчишка ревёт, слезами исходит, а идти от нас не хочет. Упросили командира батареи - разрешил. Что же с ним сделаешь? Вот и вышел из него наводчик...»

Сергеев-Ценский С. Н. «Севастопольская страда. Том 2»

В нашей волости три болести: рекрутство, подати да земщина.

В. Даль «Пословицы русского народа»

Стелет мать постелюшку

Последнюю неделюшку,

А с другой неделюшки

Постелют нам шинелюшки.

***

Неужели, в самом деле

Нас в солдаты отдадут?

Неужели, в самом деле

Шинель-ружья нам дадут.

Савинов, В.Н.. Русский солдат : [Рассказ / [В. Савинов]; С ил. А. Васильева. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003543291/?ysclid=md...

Со времен Петра I, учредившего регулярную армию, военную службу отбывали молодые мужчины крестьянского и мещанского сословий по рекрутскому набору. Рекрутская система комплектования войск была окончательно введена в 1705 г., тогда же и появился термин «ре́крут» (от фр. récruter — набирать войско) — лицо, принятое на военную службу по рекрутской (воинской) повинности или найму. Изначально (до 1708 г.) призывной возраст рекрутов составлял 15–20 лет, до 1726 г. – 20–30 лет, до 1766 г. – без строгого ограничения по возрасту, до 1831 г. – 17–35 лет, до 1855 г. – 20–25 лет, до 1874 г. – до 30 лет. Менялся также и срок службы рекрутов: до 1793 г. он был пожизненным, затем 25 лет, с 1834 г. срок непрерывной военной службы был снижен до 20 лет с последующим пребыванием в отпуске (запасе) в течение 5 лет. В 1855–72 гг. были последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки действительной военной службы рекрутов и пребывание в отпуске в течение 3, 5 и 8 лет соответственно. Число рекрутов, подлежащих набору, устанавливалось с тысячи душ. Предусматривались обыкновенные наборы (до 7 рекрутов с тысячи душ), усиленные наборы (от 7 до 10 рекрутов с тысячи душ) и чрезвычайные (более 10 рекрутов с тысячи душ). Уставом допускалось добровольное рекрутство, исполнение рекрутской повинности не натурой, а деньгами, а также замена одного лица другим - так называемым подставным (о замене можно почитать тут).

Наборы в армию производились не ежегодно, а объявлялись по мере надобности (после Крымской войны был перерыв в 6 лет).

В. Г. Перов, «В рекрутском присутствии», 1861 г. https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-49163/in...

Манифестом от 1/13 августа 1834 г. территория России была разделена на две полосы: южную и северную. Манифестом от 8/20 июля 1839 г. было введено деление на западную и восточную полосы. Наборы проходили поочередно: то есть один год по западной полосе, другой — по восточной. Этот порядок просуществовал до 1855 года. Манифестом от 3/15 октября 1855 г. в условиях Крымской войны был объявлен общий набор, и все дальнейшие наборы также производились без разделения на полосы. Во время крымской войны было взято: в губерниях восточной полосы по 70 человек с тысячи ревизских душ, а в губерниях западной полосы — по 57 человек, не считая ратников ополчения.

Исходя из необходимости в определенном количестве рекрутов, производилась их разверстка по губерниям, уездам, волостям. В помещичьих селах кандидатов утверждал сам барин или барыня (часто кандидатами становились молодые люди независимого поведения («смутьяны»), либо плохие, нерадивые работники, от которых хотели отделаться):

«Она езжала по работам,

Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы,

Ходила в баню по субботам,

Служанок била осердясь -

Все это мужа не спросясь.»

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава вторая, 32.

«Вела расходы, брила лбы»: мужчинам, забранным в рекруты, брили лбы, а тем, кто не подошёл по каким-либо причинам, брили затылок.

А. Венецианов, «Благословение рекрута», конец 1830-х. https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8117310

Неугодного дворового барин мог сдать в рекруты вне всякой очереди, за что получал зачетную рекрутскую квитанцию, представлявшую немалую ценность; обычно он продавал ее богатому крестьянину, чьему сыну выпадала очередь идти в солдаты. На этих «фитанциях », как называли их в народе, иные помещики наживали немалые суммы.

«Призыв к отбыванию воинской повинности. Вынутие жребия.», 1904. https://www.britannica.com/topic/strategy-military. Горелов Г. «Рекрутский набор», https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14051743

Жеребий дурак: родного отца в солдаты отдаст (от жеребьевого порядка рекрутчины).

В. Даль «Пословицы русского народа»

Сельская и городская община вела очередность тех, кому надлежало идти в рекруты – дело было сложное и спорное, иногда решавшееся жеребьевкой. Повсеместно жеребьевка проводилась на собраниях (сходах) рекрутских участков, на которые собирались все молодые люди, подлежащие призыву, их родители, попечители, выборные от обществ и другие лица. Для ее проведения специально готовились жребии в количестве, равном числу лиц, подлежащих призыву, включая отсутствующих в день жеребьевки. Каждый жребий был пронумерован печатными цифрами по числу всех призывников, начиная от 1. Жребии представляли собой билеты одинаковой формы, изготовленные на одинаковой бумаге. Они изготовлялись и рассылались в думы и ратуши, податные и волостные правления вышестоящими губернскими органами, в ведении которых находились вопросы отправления рекрутской повинности. Для жеребьевки использовалась специальная урна, которая согласно законодательству должна была изготавливаться из прозрачного стекла, иметь круглую форму и стоять либо висеть так, чтобы все могли ее видеть. Порядок проведения жеребьевки среди всех податных сословий, согласно Уставу рекрутскому, в целом совпадал.

Н. Неврев, «Возвращение солдата домой», 1869 г. https://kulturologia.ru/blogs/240723/56838/

И ужас народа при слове «набор»

Подобен был ужасу казни.

Н. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо».

Рекрутская служба считалась подобной смерти: большинство погибало в сражениях, а те, кто выжил, все равно исключались из общины, так как за столько времени они забывали крестьянскую работу. За несколько месяцев до службы юношей освобождали от тяжелой работы и прощались с ними, как с умершими. На проводы звали плакальщиц и пели грустные, порой даже похоронные песни. Прежде чем отправиться на службу, мужчина мылся в бане мылом, которым обмывали покойников.

Военная служба освобождала солдат от крепостной зависимости: рекруты переходили в состав военного сословия и свой статус передавали жене и детям (в 1805 г. всем солдатским детям было присвоено наименование кантонистов). Военная служба для этого сословия являлась наследственной обязанностью, освобождавшей его от платежа всех государственных податей и выполнения казённых повинностей. Вышедшие в отставку нижние чины считались лично свободными людьми, имели право владеть землёй.

О художнике: Википедия.

Н. А. Самокиш «Война, 1904-1905». https://rusneb.ru/catalog/001980_000024_RU___FESSL___MAIN___...

«Крымская война велась скорее в интересах Европы, чем для разрешения Восточного вопроса; она велась против России, а не за Турцию.»

Алан Дж. П. Тейлор (Английский историк)

Российская империя:

Николай I (25 июня (6 июля) 1796 — 18 февраля (2 марта) 1855).

Александр II (17 (29) апреля 1818 — 1 (13) марта 1881).

Армия союзников:

Франция: Шарль Луи́ Наполео́н Бонапа́рт (Наполеон III) (20 апреля 1808 — 9 января 1873).

Англия: Викто́рия (24 мая 1819 — 22 января 1901).

Турция: Абду́л-Меджи́д I (23 апреля 1823 — 25 июня 1861).

Сардинское королевство: Викто́р Эммануи́л II (14 марта 1820 — 9 января 1878)