Больше, больше, больше... (5)

Заканчиваем знакомиться с книгой Жана-Батиста Фрезо.

Предыдущие части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: правительства и промышленники долгие годы убаюкивали общественность, говоря, что у нас ещё много времени и рыночек порешает, когда нужно будет избавляться от углеродной энергии. И лишь в этом веке ситуация изменилась. Но по-прежнему говорятся правильные слова, а делается мало. Если взглянуть правде в лицо, то станет ясно, что рыночек не порешает, и для того, чтобы эмитировать меньше углекислого газа, придётся жертвовать благосостоянием.

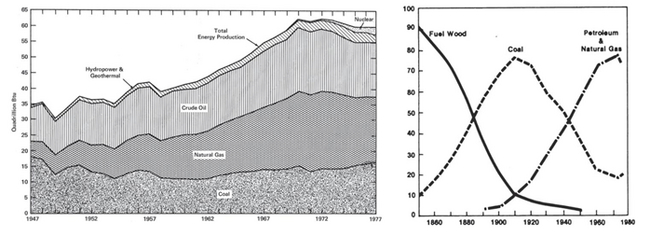

В наши дни об энергопереходе говорят не в связи с недостатком энергии, а по причине изменения климата. В этом контексте ископаемые источники должны не только уменьшиться в объёме, но в идеале вообще исчезнуть из списка энергоносителей. Всё это должно произойти очень быстро, и притом без потерь для благосостояния. Как же произошла столь скандальная трансформация неомальтузианской футурологии в план спасения всей планеты?

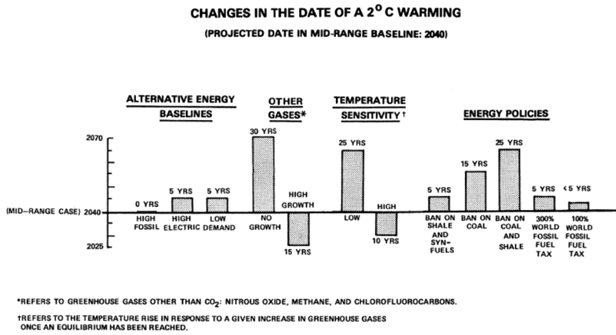

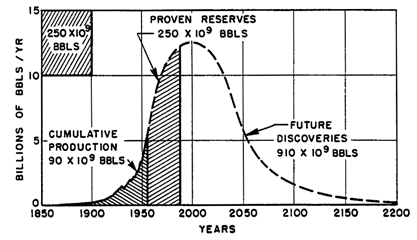

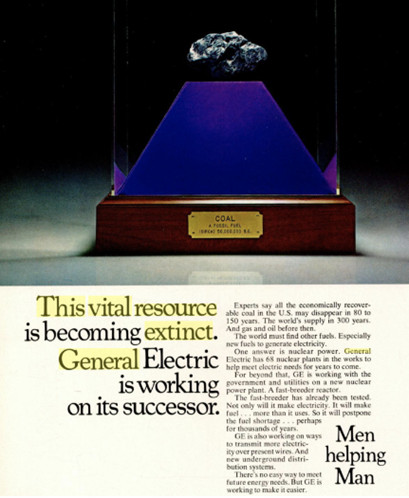

Тогда, в конце семидесятых, на повестке дня была не нефть, а уголь. Против него боролись атомщики, используя тему климата. Президент Картер продвигал проект Synthetic Fuels Corporation, которая бы занималась производством жидкого топлива из угля по южноафриканскому образцу. Климатологи соглашались с опасениями насчёт парникового эффекта, но указывали в большинстве своём, что изменение климата произойдёт не так скоро. Они считали, что у нас есть ещё полвека, взяв этот срок, по видимому, с потолка. Если учесть то, что многие новоявленные эксперты-климатологи пришли из экономистов, занимавшихся до того энергетическим кризисом, то не удивляет столь беззаботное их отношение к проблеме.

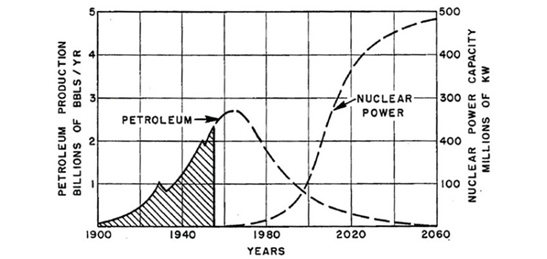

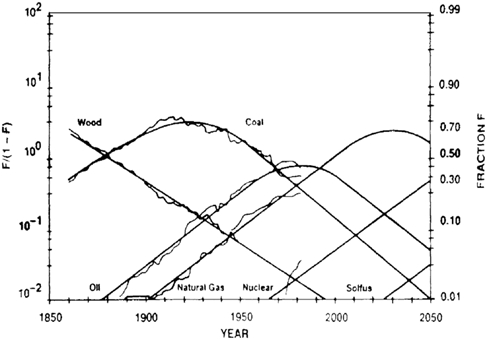

Хорошей иллюстрацией этого является судьба вышеупомянутого Нобелевского лауреата Уильяма Нордхауза, который изначально ставил на РБН в связке с водородом и просчитывал в МИПСА вместе с Маркетти сценарии на будущее. Согласно его модели нужно было только подождать, пока будут готовы новые технологии, замещая растущий недостаток нефти углём. Ограничение по сырью просто преобразовалось в климатическое ограничение. О климате стали думать, как о ресурсе. Но проблема в том, что подобные стилизованные теории игнорируют конкретные технологические проблемы, а именно безуглеродное производство стали, цемента и прочей жизненно важной продукции.

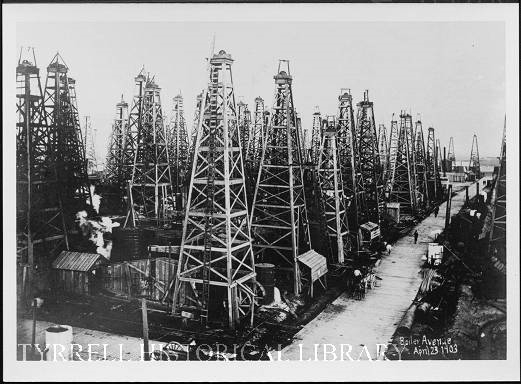

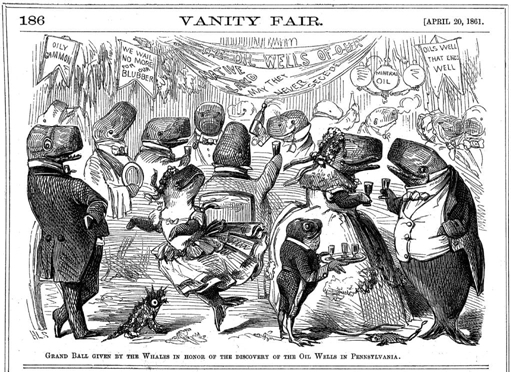

Подобной сомнительной футурологией с готовностью воспользовались промышленники. Одними из первых были нефтяники Exxon, которые уже в 1982 году, не отрицая парникового эффекта, указывали, что энергетический кризис случится до глобального потепления. Они пообещали заняться солнечными панелями и электроавтомобилями, вспомнили о «спасённых» в своё время китах. Но пока, во избежание энергокризиса, нужно продолжать добывать углеводороды.

Вряд ли они были полностью искренни в этом. Ведь сразу же всем было продемонстрировано, что такая концепция нереальна по причине игнорирования ею того, как работает капитализм. Для того, чтобы избежать превышения опасного содержания углекислого газа в атмосфере, нужно было бы, начиная с 2010 года, ежегодно вводить в строй 1600 гигаватт «зелёных» мощностей в течение двух десятилетий. Для сравнения: ко времени той дискуссии американские компании строили суммарно около 30 гигаватт в год. Рыночная экономика никогда бы не потянула такую трансформацию. На это указывали и Дэвид Роуз, и Мелвин Кальвин.

Несмотря на это, преобладал даже не климатический скептицизм, но тактика затягивания, при которой говорились хорошие слова, но делалось всё по-старому. British Petroleum сменила своё название на Beyond Petroleum уже в 2000 году, не изменив существенно свою бизнес-модель. Total стал TotalEnergies. Месидж был ясен: мы работаем над этим, так что не мешайтесь под ногами. Всему своё время, а пока нам придётся, нехотя, продолжать бурить. Энергопереход стал политкорректным будущим промышленного мира.

Несмотря на убаюкивающий оптимизм промышленников, даже самым ярым сторонникам атома вроде Вайнберга становилось ясно, что изменение климата предотвратить не удастся. Максимум, на что стоит надеяться – это отсрочить его наступление. В 1982 году EPA пришло к выводу, что к середине XXI века температура атмосферы повысится на 2°C, и придётся переселять людей из мест, которые станут непригодными для проживания. Добавьте к этому глобальное соперничество между СССР, США и Китаем – и поймёте неизбежность такого сценария. Американцы первые сказали себе, что придётся приспосабливаться. Адаптация, кстати, хорошо сочеталась с неолиберальной идеологией, согласно которой, как известно «рыночек всё порешает». Менее везучим в плане климата странам оставалась массовая эмиграция в качестве решения.

Внутренние документы Exxon проливают свет на настроения, царившие в то время среди американских элит:

Мы можем либо адаптировать нашу цивилизацию к более тёплой планете, либо избежать проблемы посредством резкого сокращения использования ископаемых видов топлива. Общий консенсус состоит в том, что у общества достаточно времени, чтобы технологически адаптироваться к углекислотному парниковому эффекту.

Последние иллюзии в этом отношении испарились после того, как президентом США стал Рональд Рейган.

Основание МГЭИК в 1988 году поначалу мало что изменило. Американцы сразу указали, что эта важная тема должна быть прерогативой правительств, а не каких-то экспертов. С ними были согласны представители СССР. На ключевые посты стали назначаться когда атомщики, когда лоббисты ископаемого топлива, а когда и прямые климатические скептики вроде академика Израэля. Официальной целью было не остановить, но замедлить изменение климата. Рамочная конвенция ООН, принятая в Рио в 1992 году не содержала чётких целей и оказалась заметно слабее документа, принятого в Торонто четырьмя годами ранее. Американский представитель рассказывал:

Весь мир был по различным причинам против нас. Развивающиеся страны хотели деньги и технологии на безвозмездной основе, европейцы хотели обязывающие цели, поскольку они решили, что они более не способны конкурировать в энергоёмких отраслях промышленности, и собирались деиндустриализироваться. Также они завидовали нам потому, что у нас много энергии, а у них мало, и они хотели стреножить нас таким же образом.

Стратегия была проста: ни денег, ни целей. Для её осуществления решили сыграть карту «технология», подобно как в настольных играх. Эта карта подходила и для СССР, традиционно сжигавшим много углерода, и большинству азиатских стран с их тепловыми электростанциями, и крупнейшему эмитенту парниковых газов США. С начала девяностых МГЭИК придерживался линии прокрастинирования, пользуясь консультациями Нордхауза, который, как известно, ставил на прогресс техники.

В нулевых годах энергопереход стал господствующей темой, в том числе и по причине изменений в МГЭИК. Под давлением учёных, островных государств и Евросоюза климатические цели становились всё более амбициозными: 2° в нулевых, а в Париже в 2015 году вообще установили 1,5°. Несмотря на присуждение ему Нобелевской премии, Нордхауз проиграл дебаты с экономистами MГЭИК, которые настаивали на немедленных действиях. Ранние сценарии по стабилизации были отвергнуты в пользу новых, которые предусматривали резкое снижение эмиссии парниковых газов в ближайшее время.

Проблема оказалась в том, что всё это время мир следовал по сценарию Нордхауза, и новые сценарии оказались нереальными. Те, кто придумал сценарии с 1,5°, получали значительное финансирование, часто от Евросоюза. Одно ясно: для того, чтобы уложиться в постепенно тающие углеродные бюджеты, все сценарии должны предусматривать экстраординарные меры по сокращению выхлопов. В их качестве часто выступают диковинные меры вроде массивного использования биоэнергии в комбинации с улавливанием и хранением углекислоты.

В предложениях странных и экзотических мер никогда не было недостатка: покрытие океанских вод специальными отражающими частицами для уменьшения альбедо, высадка многих миллиардов деревьев, создание искусственных «озёр» из жидкой углекислоты на океанском дне, распыление аэрозолей в атмосфере для снижения того же альбедо и так далее. И сегодня проекты по улавливанию и хранению сотен миллиардов тонн углекислоты создают впечатление нереальности других подходов. Тема антироста по-прежнему является табу для экономистов МГЭИК, которые продолжают твердить об энергопереходе. Все боятся даже подумать о снижении ВВП, даже для самых богатых стран.

Легче представить себе конец света, чем конец капитализма.

Уже в восьмидесятых многие правительства осознали неизбежность глобального потепления. Главным ответом должна была быть адаптация. Весьма поучительными оказались дебаты в правительстве Маргарет Тэтчер. Они пришли к выводу, что серьёзный эффект можно получить, лишь резко подняв цены на топливо. Но это будет иметь катастрофические последствия для конкурентоспособности, а планету Великобритания с её тремя процентами эмиссий не спасёт. Вывод был ясен: мало что можно сделать на национальном или даже международном уровне. Можно только надеяться на смягчение последствий и адаптацию. Не говоря ни слова, индустриальные страны выбрали рост в комплекте с глобальным потеплением и согласились с адаптацией. У населения не спрашивали, даже у тех, кто уже страдал от последствий. Все разговоры об энергопереходе шли на фоне всеобщей прокрастинации. Идут они и сейчас.

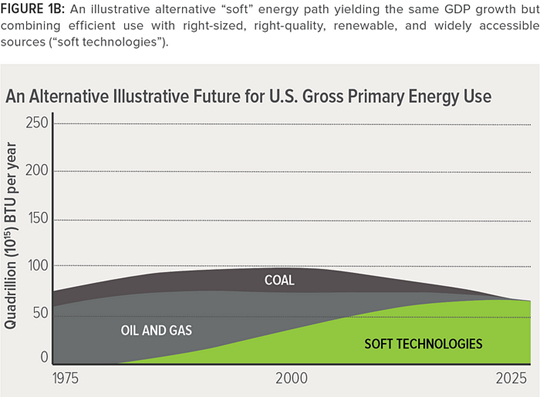

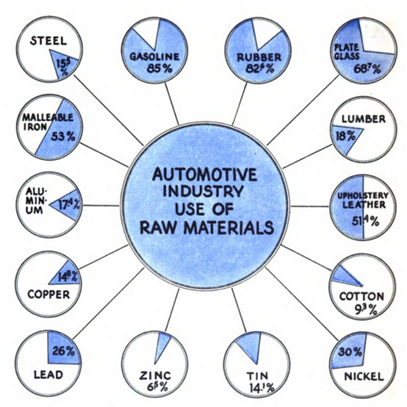

В заключении Жан-Батист говорит, что развивать производство энергии из возобновляемых источников – далеко не достаточно, тем более, что речь не идёт о полноценной замене. Солнце и ветер не отличаются постоянством, а энергия нам нужна всегда. Министерство энергетики США прогнозирует стабилизацию традиционной генерации на высоком уровне. В любом случае, электроэнергия – это не вся энергия, которой мы пользуемся. Для того, чтобы заменить миллиард тонн угля при производстве стали, водородом, нужно откуда-то взять 4000 тераватт-часс электроэнергии. Построить 1,2 миллиона ветряков? А сталь для них откуда взять? А ведь есть ещё другие энергоёмкие материалы: цемент, пластики, даже бумага с алюминием. А азотные удобрения! Верить в то, что инновация быстро декарбонизирует это всё – рисковать слишком многим. «Озеленение» генерации электроэнергии сможет лишь замедлить изменение климата. И да, не будем забывать о симбиозе возобновляемой энергетики с углеродом.

Даже если нам удастся достичь значимого успеха в декарбонизации энергетики, этот успех может быть сведён на нет ростом электрогенерации. Углеродная ёмкость мирового ВВП упала, начиная с 1980 года, почти вдвое. Но при этом усилилась зависимость от нефти и газа сельского хозяйства, а также выросла энергоёмкость металлургии и добывающей промышленности. В процессе расширения логистических цепочек на всю планету выросла зависимость транспорта от нефти.

Перед лицом климатического кризиса экономисты и другие гуманитарии часто обещали больше, чем могут предложить. Под разговоры о созидательном разрушении пытались протащить углеродный налог, который не осуществим в мире неравенства, в котором мы живём. Эксперты называют цифру в 4 триллиона долларов ежегодно ценой энергоперехода, не уточняя, каким образом они собираются изменить производство цемента, стали или азотных удобрений, а также уговорить нефтедобывающие страны прекратить добычу.

Энергопереход – это идеология капитала в XXI веке, который встаёт на правильную сторону в климатической битве. Благодаря ему, мы продолжаем разлагольствовать об электроавтомобилях и водородных самолётах, а не об уровне потребления. Мы продолжаем мечтать о переменах в будущем, чтобы оправдать своё бездействие в настоящем. Кто знает, какие ещё бедствия нас ждут после того, как под эти разговоры температура атмосферы поднимется на два градуса во второй половине века...

Наш автор – историк, и потому повествование его должно быть в идеале нейтральным. И оно в самом деле выглядит беспристрастным, за исключением последних строк, в которых он вписался за тему антироста. Мне не хватило также деталей в рассказе о недавнем проникновении темы энергоперехода в его современном толковании в общественное сознание. Где рассказ про нашумевший фильм Ала Гора? Где вообще упоминания об организациях, лоббировавших радикальные меры по сокращению эмиссий, начиная с демократической партии США? Важнейшую часть своего повествования Жан-Батист скомкал, сославшись невнятно на Евросоюз и каких-то неназванных учёных. Этим он подпортил впечатление о книге.

Какой вывод можно сделать для себя изо всей этой истории? Он неутешителен: мы заблаговременно знали, что нас ждёт изменение климата, но не делали и не делаем даже малой доли того, чтобы его предотвратить. Почему? Жан-Батист намекает на капитализм, который мешает спасать климат. На мой взгляд, проблема не в капитализме, а в демократии. Ведь затягивать пояса и садиться на голодную диету во имя спасения среды нашего существования для потомков будут согласны далеко не все. Своя рубашка ближе к телу, а ещё есть такая вечная штука, как жадность. Я бы даже предположил, что противники потенциального энергоперехода окажутся в большинстве. А при демократии решает именно большинство. Поэтому решительные меры возможны только при отказе от демократических принципов принятия решения, причём в решительном большинстве стран мира.

Готов ли мир к этому сегодня? Нет. Вывод: всё будет идти по накатанной: углеводороды будут сжигаться по нарастающей, в то время, как атмосфера будет продолжать разогреваться. Я думаю, никто из принимающих решения не питает иллюзий на этот счёт, говоря на публике правильные и хорошие слова. Придёт время, и после всевозможных катастроф страны мира придут, наконец, к согласию, убедив при этом свои народы в необходимости отказа от углерода. Но не раньше. Сначала – Апокалипсис, и только потом – Царствие Божие.