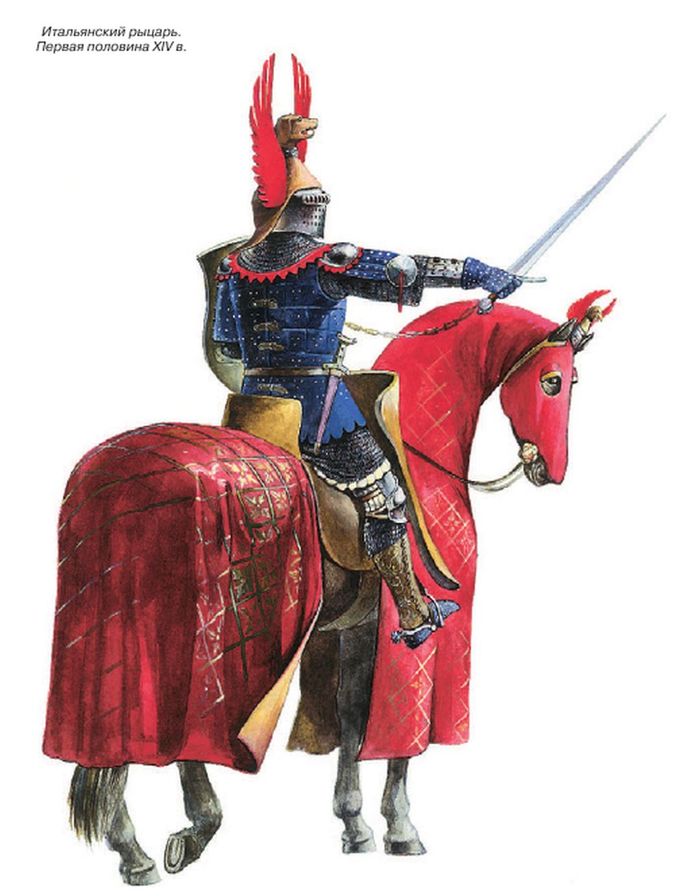

Легион, фаланга, швейцарская баталия и чем они отличаются

Итак, это вторая часть разбора критики в мой адрес. Касаться она будет разницы в качестве подготовки и обучения швейцарцев XV века, македонян II в. до н.э. и римлян (тут будет широкий обзор).

В первой части моего ответа, рассмотрели центральный бриллиант ответа моего оппонента, здесь же коснемся огранки.

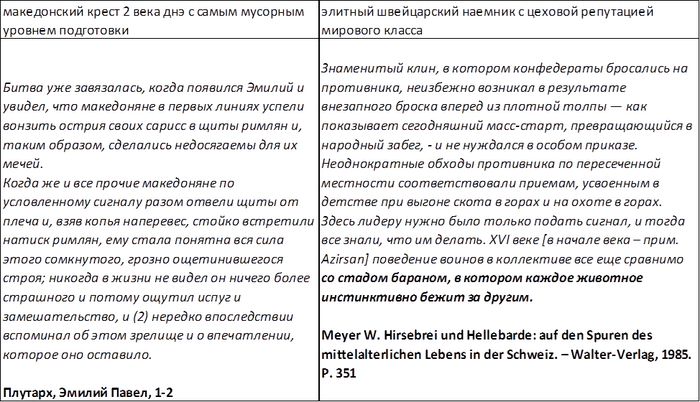

Да, македонский крест 2 века днэ с самым мусорным уровнем подготовки по сравнию не то что со временем Алексашки, а даже с правления Антигона это один в один элитный швейцарский наемник с цеховой репутацией мирового класса.

И это шедевр, господа – каждое слово. В этой статье я буду много цитировать именно историков, поскольку основной дисклеймер статьи про сравнение античных и средневековых армий, напомню:

я буду либо принимать сторону какого-либо историка, либо излагать свои собственные соображения на этот счет, если не согласен

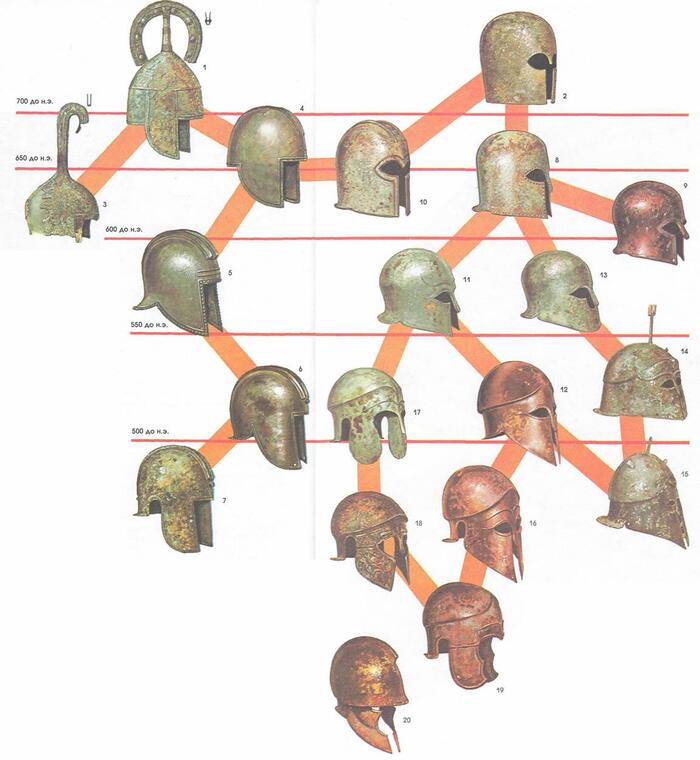

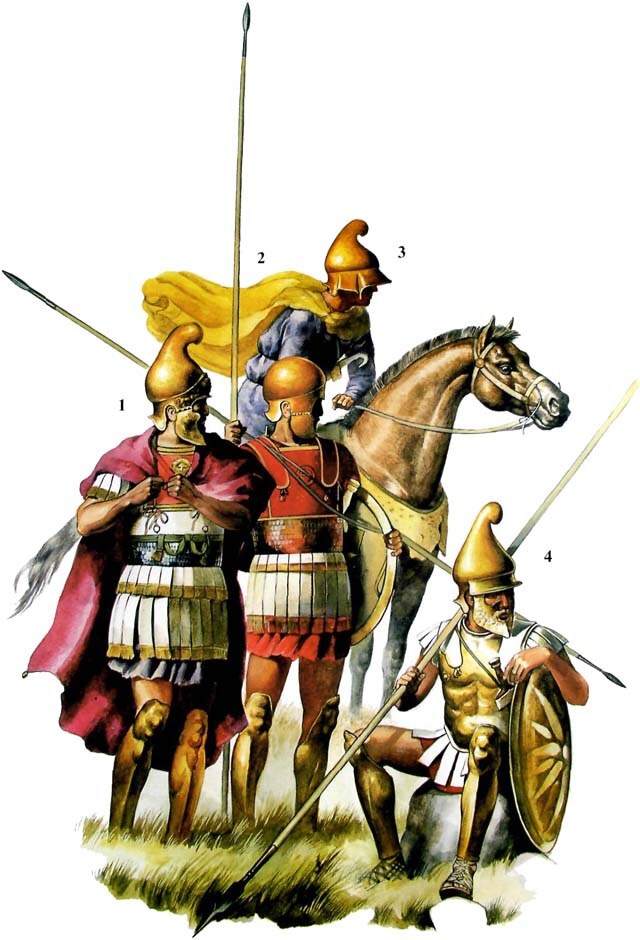

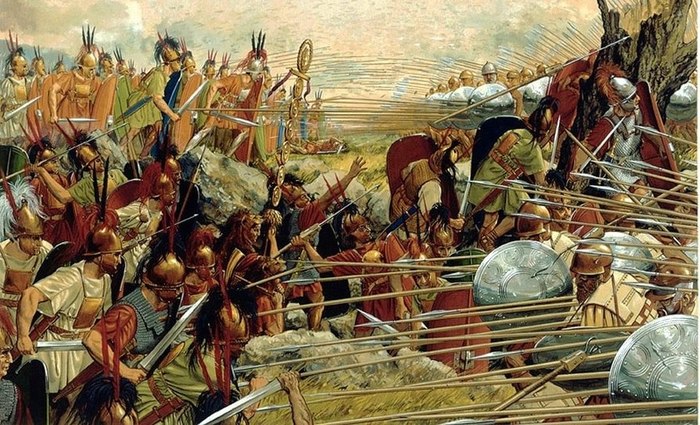

Итак, фаланга до Филиппа Македонского классического типа – два метра копье, метровый щит и ополчение по организации.

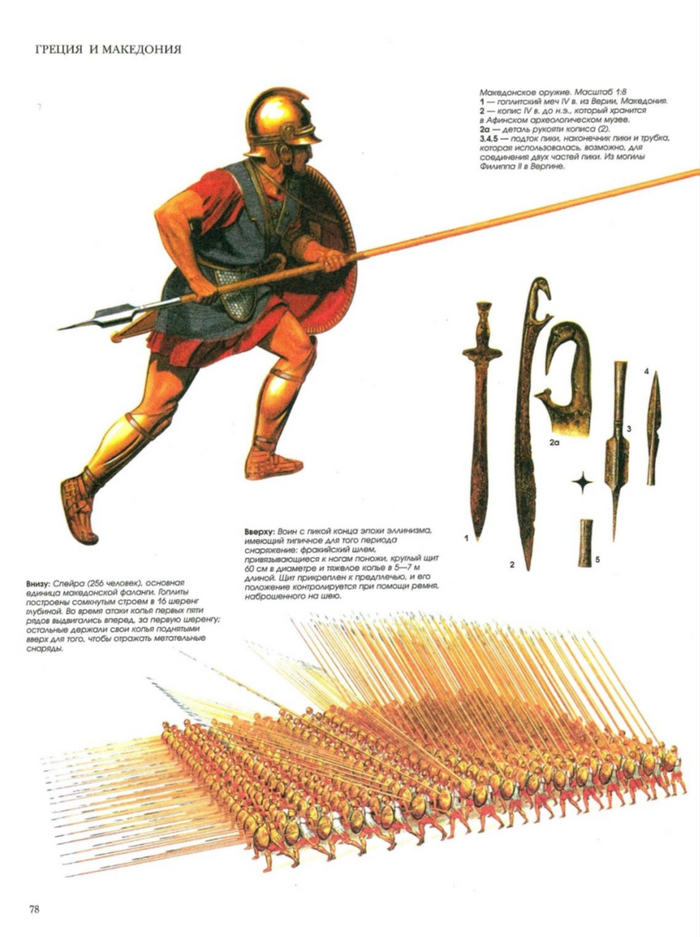

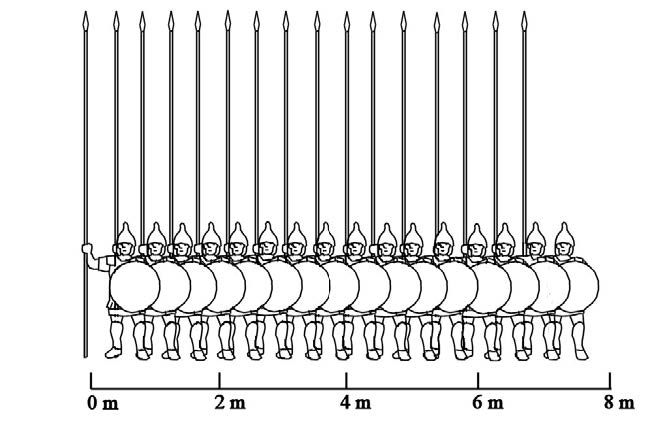

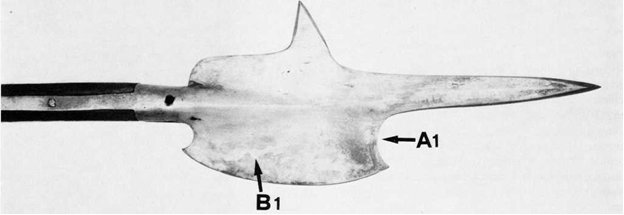

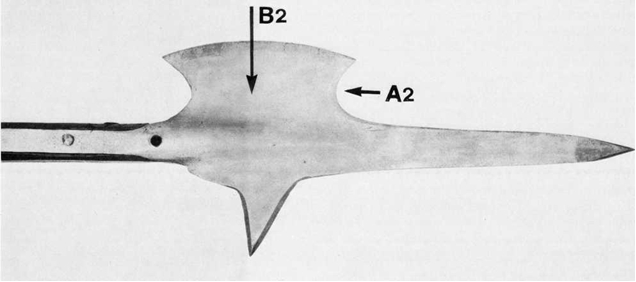

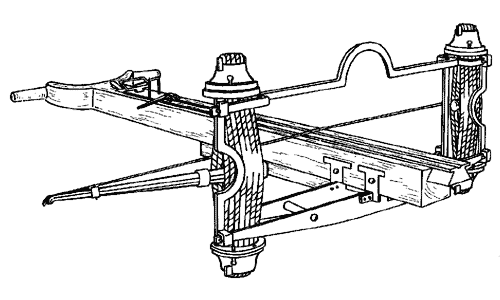

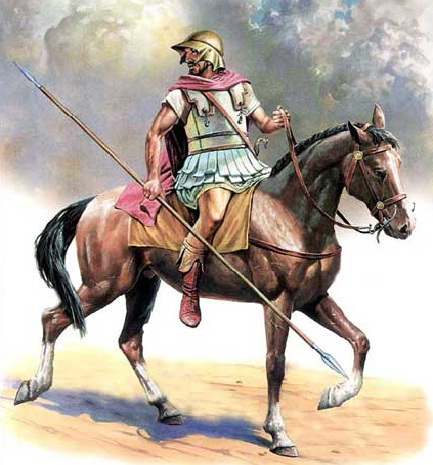

Филипп Македонский перевел пехоту на регулярные рельсы и перевооружил ее по новому образцу. Теперь воины вооружались длинной сариссой (по поводу размера ведутся дискуссии) и щитом диаметров 0,45 м.

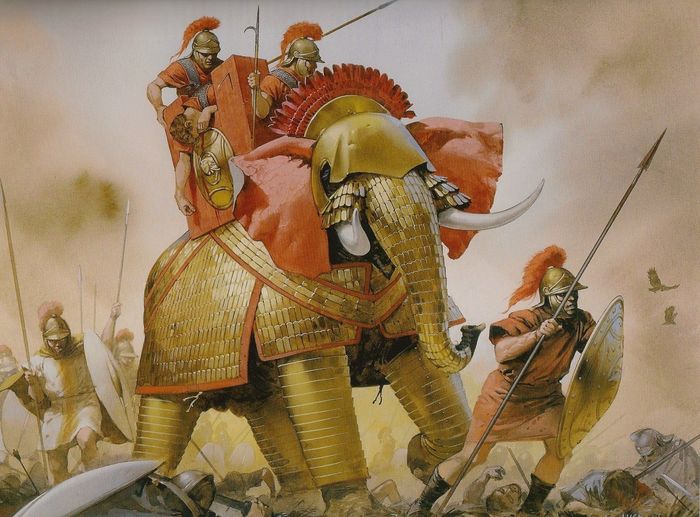

В итоге на первый план вышел вопрос сохранения строя, который решался строевой подготовкой и тактическим членением фаланги на подвижные подразделения. Армия новое формации легко разгромила греков при Херонее (338 г. здесь и далее до н.э.). Сын Филиппа Александр с помощью этой военной машины захватил огромные территории Персии, но смерть полководца в 323 г. положила начало грызне его военачальников. Войны диадохов сформировали несколько крупных (и не очень) эллинистических держав их наиболее серьёзных можно выделить три – Птолемеевский Египет, государство Селевкидов в Сирии и собственно Македония. С последними двумя государствами и столкнулся Рим (про Пирра поговорим отдельно) в ходе войн II-III в. до н.э., которые привели к тяжелым поражениям эллинистических монархий. В вопросе кто сильнее эллины или римляне история поставила достаточно жирную точку.

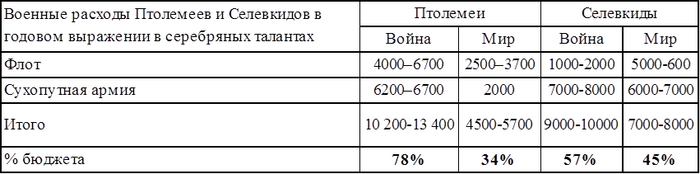

Начнем с того, что македонская военная машина, созданная Филиппом II и отточенная Александром, никуда не исчезала, а легла в основу вооруженных сил новых государств и прекрасно сохранилась до римского времени, что убедительно доказал, например, Наттс в своей диссертации еще в 1993 году [2]. Директор Департамента греческой и римской древности Мильтиадис Хатзопулос в 2001 году на основании эпиграфических свидетельств написал, считающуюся ныне классической работу, об армии македонян II-III в. до н.э. [3]. Я довольно подробно описывал армию государства Селевкидов, Птолемеи были довольно схожи с ними. Секрет успеха был прост – колоссальные издержки на поддержание такой армии, вот для понимания расчеты Fischer-Bovet расходов Птолемеев и Селевкидов в мирное и военное время [5]

Разница между фалангой классического типа и эллинистической помимо вооружения также состояла в организации, как отмечает Тэйлор [6]

Определенная численность бойцов ("щиты") действительно подразумевает формальную организацию по рядам (а, следовательно, и по шеренгам), но не является абсолютной необходимостью, и, за исключением спартанцев, остается неясным, какой строгой муштре подвергалась классическая фаланга.

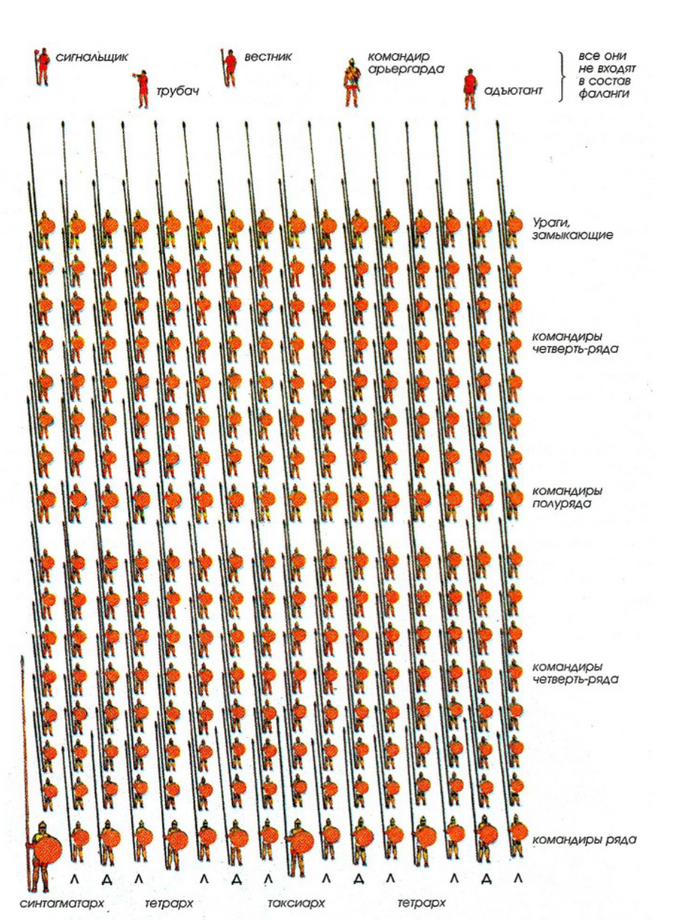

Что касается македонской фаланги, то в этом нет никаких сомнений. Македонская фаланга была строго обученным и организованным формированием, и основными элементами этой организации были ряды. Шеренга, по сути, была самым маленьким подразделением фаланги строительным блоком, из которого создавались все более крупные подразделения, хотя она и не была (в том смысле, в каком это делает современное пехотное отделение) самостоятельной тактической единицей

При этом положение каждого солдата в фаланге было регламентировано, каждый человек мог назвать четко место, согласно своего ранга. Рядом с ним соответственно в соседнем ряду находился воин того же звания, эпистат стоял плечом к плечу с эпистатом, эномотарх с таким же пятым в ряду [7].

На надгробии вифинского офицера Менаса числится гордая надпись [8]:

Хотя в большой могиле лежат мои кости, странник, я не отступил перед гнетом врагов. Хотя я сражался пешим, я стоял перед всадниками среди тех, кто сражался в первой линии [πρόμαχος], когда мы сражались на равнине Курос. После того, как я ударил фракийца в его доспехах и мисийца, я погиб из-за своей великой храбрости. За это пусть кто-нибудь похвалит быстрого Менаса, сына Биоэриса, вифинца, превосходного офицера

Существует расхожее мнение, что фаланга не может функционировать на неровной поверхности, оно отброшено большинством современных исследователей. Фаланга прекрасно ощущала себя и на пересеченной местности, за счет дробного деления на синтагмы (256 человек 16 шеренг на 16 рядов), строевой подготовке и четкой внутренней структуры, где каждый ряд «держится» за смежный, а разрывы, возникающие в строю не были критичны. Не были критичны до встречи с римлянами.

Легион против фаланги

На момент разборок диадохов, Рим представлял собой город с амбициям не выходившими за пределы сапожка. Разве что успешные войны со смежными племенами, убеждали патрициев в том, что Александру сильно повезло, что он не заглянул к ним. Вместо него, правда, зашел Пирр, от чего сгорело немало латинских жёпп. Здесь сразу отвечу на вопрос @TheFrosty77

А если не сломают [строй], как фалангиты Пирра при Гераклее и Аускуле? Нет ответа.

Ответ можно было бы прочесть в своем же посте, где он сам написал «итальяшки 1-2 века», иначе говоря, полностью профессиональная римская армия. Пирра же встречало гражданское ополчение, стоявшее наголову ниже войска, которым располагал Рим к концу Второй Пунической войны [9]. Хотя оно также было ополчением, но римское войско, ставшее практически профессиональным в ходе беспpеpывной многолетней тяжелой боpьбы и руководимое талантливым полководцем Публием Корнелием Сципионом, поднялось на такой уровень тактического искусства, который был недостижим для прежних римских ополчений, собиравшихся для одного похода и возглавляемых ежегодно сменявшимися магистратами – консулами [10].

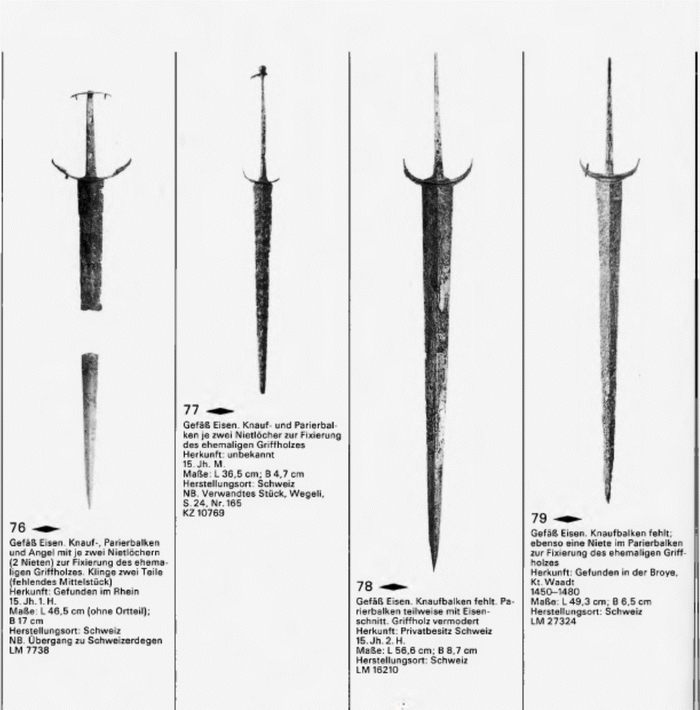

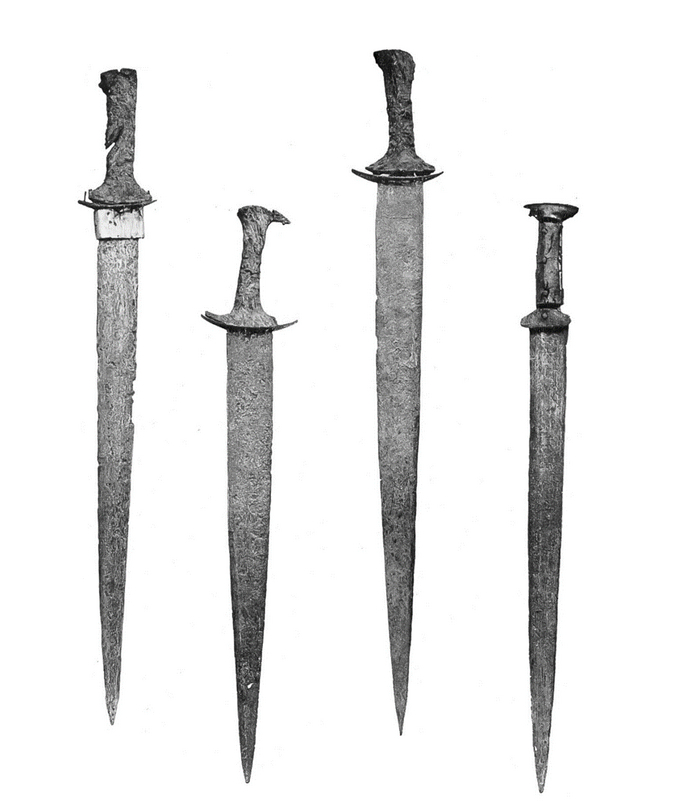

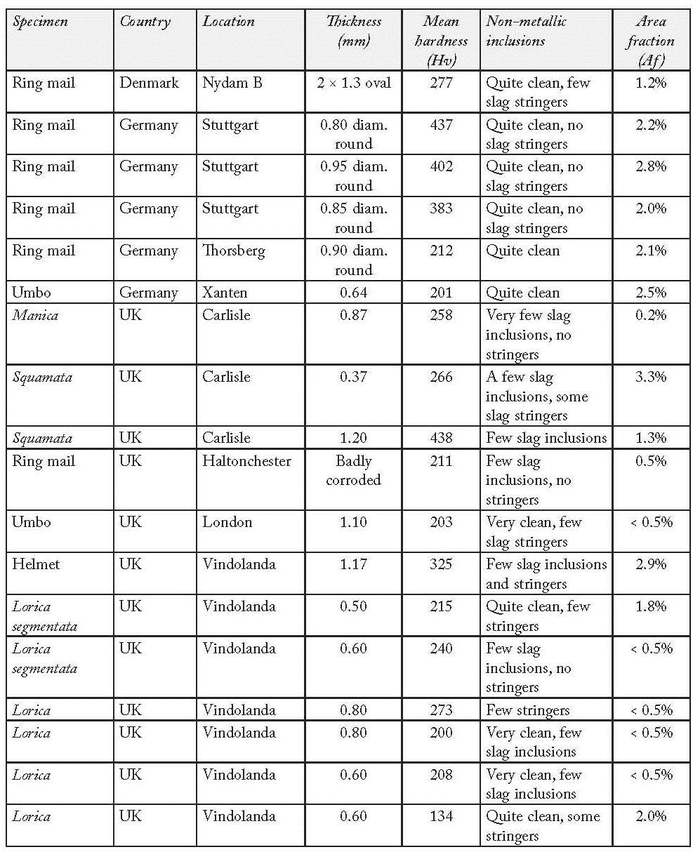

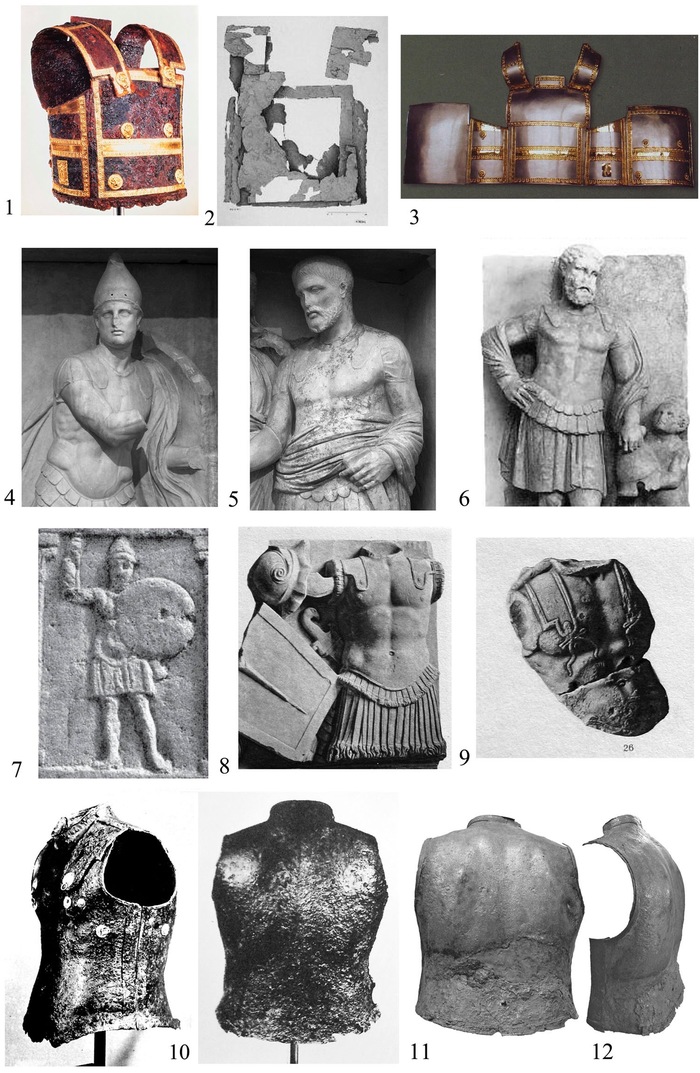

Другое обстоятельство – это то, что по вооружению оно не было схоже даже с республиканской армией, противостоящей Ганнибалу. Во-первых, вместо гладиуса использовался ксифос [11], более короткий и легкий меч, который ближе к маленьким швейцарским клинкам воинов баталий, нежели грозному оружию легионеров. Защитное вооружение римлян при Гераклее не имеет ничего общего с тем, чем располагали при Пидне и Киноскефалах:

Во-вторых, сам легион находился в процессе перехода от ранней фалангообразной формации, например, при Аускуле принципы были еще вооружены копьями ближнего боя вместо пилумов.

Но и с фалангой Пирра все не так просто, собственно «македонским» там был лишь отряд Птолемея, большая же часть линейной пехоты образовывали тарентинские щитоносцы. Подразделения такого наименования современные исследователи относят к туреофорам или попросту говоря, по большему счету это те же классические «гоплиты». Собственно эпироты, как убедительно доказал Абаккумов, также представляли собой все тех же классических гоплитов, т.е. воинов с коротким копьем и большим щитом, которые естественно не чувствительны к возникновению разрывов в строю [12].

Итак, фаланга сариссофоров не была основой армии Пирра. Одних лишь гипаспистов и заёмных солдат Птолемея Керавна явно недостаточно для того, чтобы называть италийские битвы Эпирского Орла "первой встречей гладия с сариссой"

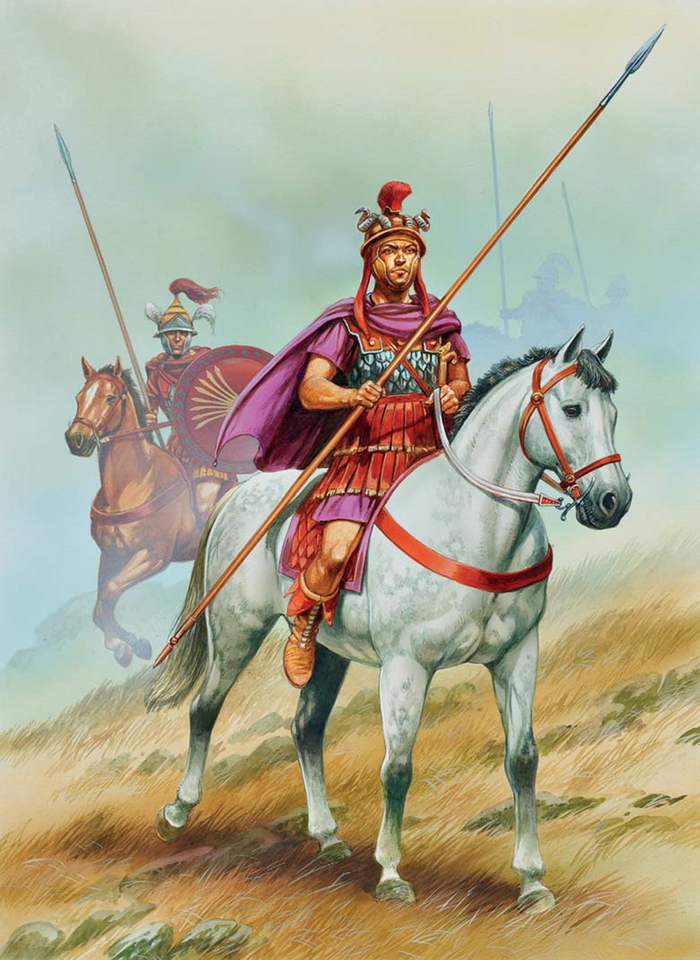

Я в данном случае не придумываю ничего нового – Полибий точно также исключил из сравнения македонской фаланги и «римского легиона» войска Пирра и Ганнибала. Как отмечает Полибий Пирр перемежал свою пехоту псевдолегионерам (щитоносцами) и спейрами, термин, относящийся как к македонской, так и гоплитской фалангам [13]. Здесь, кстати, стоит пояснить, кто такой Полибий – он служил гиппархом (начальником конницы) в ахейском союзе на стороне римлян в войне с македонским царем Персеем, а позднее служил семье Сципионов (победителю Ганнибала). Представляете себе ценность его рассуждений о фаланге и легионе? Мы к нему обязательно вернемся.

К счастью, у нас есть масса битв с собственно македонскими фалангами и легионом – битва на реке Аой, битва в проломе стены Атрака, при Киноскефалах, Фермопилах, Магнезии, Пидне.

Итак, Полибий писал «Пока фаланга сохраняет присущие ей особенности и свойства, нет силы, которая могла бы сопротивляться ей с фронта или устоять против натиска ее, для чего существуют многие основания, как легко в том убедиться» (XVIII, 29). Это императивное правило, которое сохранялось во всех битвах, где легион встречался с фалангой [14].

В первой и второй Македонских войнах противником Рима выступал Филипп V.

Армии Македонии Филиппа V и его сына Персея, посвящена работа Хатзопулоса, который провел огромную работу по включению корпуса «уставных» источников в анализ армии. Исследователь ставит его на третье место после Пердикки I и Филиппа II, как великого реформатора [15]. Военнобязанными македоняне были с пятнадцати лет, в этом возрасте из них формировали корпус пажей, которые находились в свите знатных воинов и периодически участвовали в битвах [16]. После 18 лет они переходили на двухлетнее обучение в эфебию, где происходит обучение воинскому мастерству и спортивной подготовке (я использую современные аналоги терминов для общего понимания). Раз в месяц (точнее не реже чем) происходили боевые маневры на открытой местности (современный аналог – учения) [17]. За этот этап подготовки отвечали непосредственно города, которые, однако, подвергались периодическим инспекциям на предмет качества подготовки личного состава. После начального обучения, воины уже зачислялись в фалангу по спискам (очагам) в зависимости от потребностей армии и проходили дальнейшую подготовку уже там. Подготовка сариссофора включала марш-броски в полной боевой выкладке, обучение фехтованию пикой и естественно строевую подготовку, все это с регулярными учениями.

Опять-таки это все та же военная система Александра Великого, так например как отмечает Диодор Смотры и маневры, которые он [Александр] постоянно устраивал воинам, сделали войско дисциплинированным. (XVII, II, 3)

Ровно то же делалось и в царстве Антигонидов, например, Ливий описывает смотр проведенный Филиппом V:

На смотрах был обычай: после священнодействия войско перестраивалось и, разделившись надвое, сходилось, изображая битву. (6) Царевичи [Деметрий и Персей] были назначены командующими в этом потешном сражении. Однако дело вышло нешуточное: отряды схватились так, как будто бились за царство, и много ранений было нанесено палками, так что для настоящего боя недоставало только мечей (Ливий, XL, 6, 56)

Интересна речь Персея перед битвой при Пидне в изложении Ливия (XLII, 52, 10):

Познакомившись с силами противника, пусть сами они [македоняне] обратят внимание на свое войско и увидят, насколько превосходит оно — и числом, и уменьем — вражеских новобранцев, наскоро набранных для этой войны; ведь македоняне, с детства обученные военному делу, закалялись и совершенствовались во многих сражениях

Часть, касающаяся римлян, была пустым бахвальством – в их войсках уже натурально шли мятежи, из-за того, что счет лет, которые воевали легионеры, перешел на десятки. А вот фрагмент, обращенный к «своим» вполне правдив – прошедшие школу эфебии и постоянно задействованные в пограничных стычках (см., например, Ливий, XLII, 52, 24), македоняне прекрасно понимали, о чем говорит их царь.

Это, если кто не понял, македонский фалангит с самым мусорным уровнем подготовки по сравнию не то что со временем Алексашки, а даже с правления Антигона по версии @TheFrosty77.

Моего критика, очень позабавила фраза сломают строй. Помните, я вспоминал Полибия и то, насколько ценным были бы рассуждения военного, успевшего побыть на обеих сторонах и лично увидеть фалангу? Пора его процитировать:

Теперь, фалангиты ли отобьют нападающего противника, или сами будут отбиты сим последним, в обоих случаях фаланга теряет свой строй; ибо преследуют ли фалангиты отступающего неприятеля, или бегут перед настигающим их врагом, они отторгаются от прочих частей своего войска. Тогда остававшиеся в запасе неприятельские войска занимают место, которое было под фалангитами, и получают достаточно простора для того, чтобы уже не с фронта нападать на них, но обходить с фланга или теснить с тыла

А теперь смотрим мою полную цитату

И вот тут произойдет то, что случается с плотными пикейным строями при наступлении в их шеренгах начнут образовываться разрывы, в которые начнут вклиниваться легионеры, навязывая ближний бой

А ты думал, @TheFrosty77, я это из головы взял?

Ключевыми факторами победы над фалангами выступали два столпа:

Вклинивание легионеров в разрывы между «стеной копий» и переход в ближний бой на мечах

Обход с флангов и окружение фаланги

Но у нас же есть швейцарцы, они-то строй не сломают, там ведь подготовка ке-ке-ке… Или ого-го?

И на этой замечательной ноте мы отправляемся в XV век, искать у швейцарцев подготовку, деление на тактические подразделения и прочую атрибутику профессиональных армий.

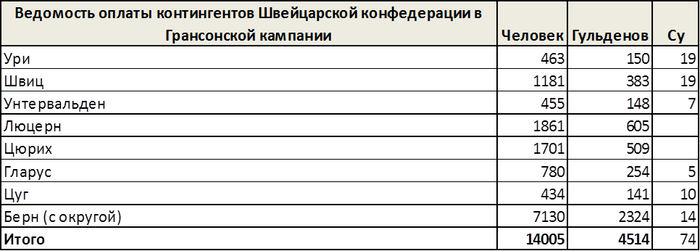

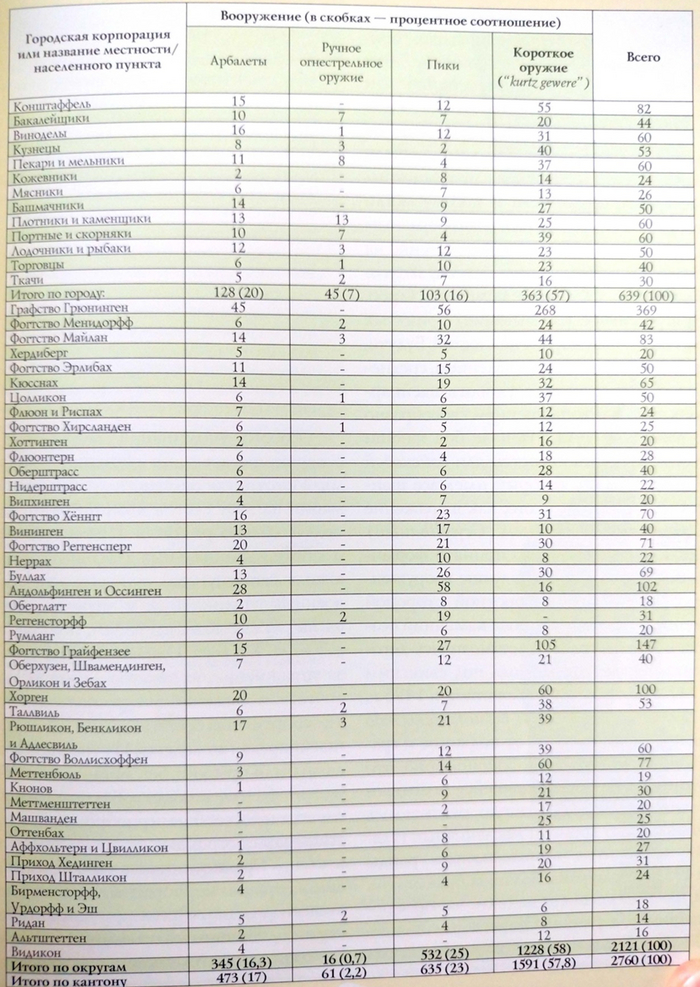

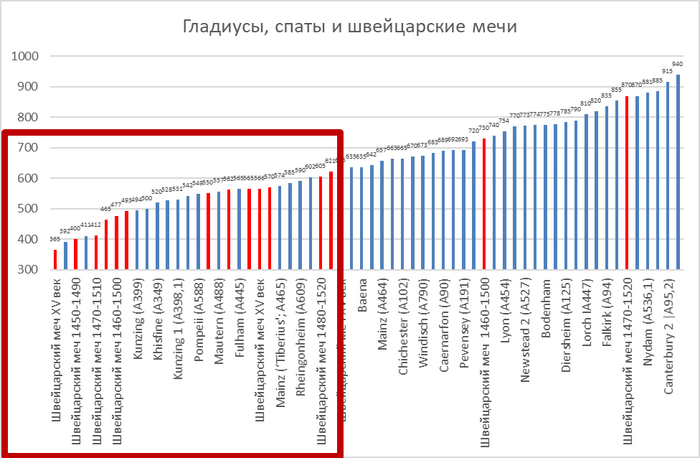

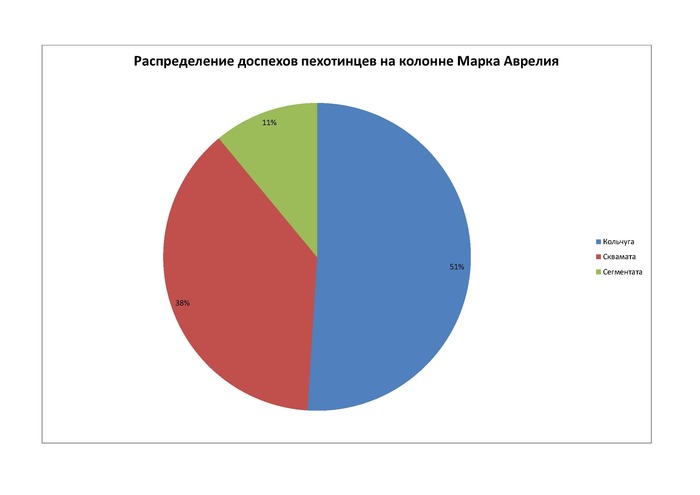

Для начала немного цифр, чтобы был понятен масштаб армий, о которых идет речь - TheFrosty77 в прошлом номере неплохо так «обратился к источникам», а точнее к семидесятым годам XV века, их и возьмем за основу. Итак, на момент Бургундских войн, в Конфедерацию входило 8 кантонов. Суммарно их силы мы можем оценить по ведомости выплаты жалования перед битвой при Грансоне [19]:

За вычетом 15-20 % стрелков мы получим порядка 12000 пехотинцев «ближнего боя». Много это или мало можно оценить примерно по численности городов – для крупных городов оно составляло небольшие 3000-6000 жителей (в Люцерне 4000, Цюрихе 5000 и т.д.). Грубо можно сказать, что с учетом сельских регионов мобилизовано было порядка 10 % от всего населения [20].

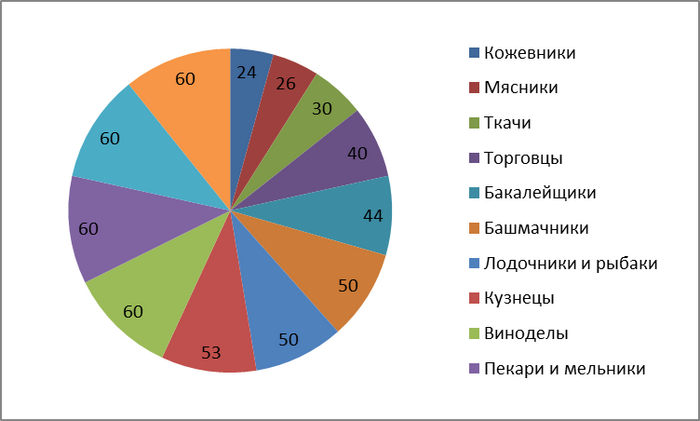

Т.е. да, это очень много для них, впрочем, когда армия шла в поход, то стены самого Берна, например, охраняли «старики и дети» или женщины, когда штурмовали Цюрих [18]. Но нам же интересен внутренний состав, что там были за люди с цеховой репутацией мирового класса. И черт возьми, мой критик прав, если он, конечно, не имел в виду наемнические цеха, потому что у нас есть очень ценный документ – ведомость вооруженных сил Цюриха на 1442-1443 года и там-то мы увидим эти самые элитные цеха [21]. Всего у нас 12 (!) цехов, что очевидно свидетельствует об очень разнообразной армии и вот они:

Вспомнилась одна история в тему, легшая в основу эпизода фильма 300:

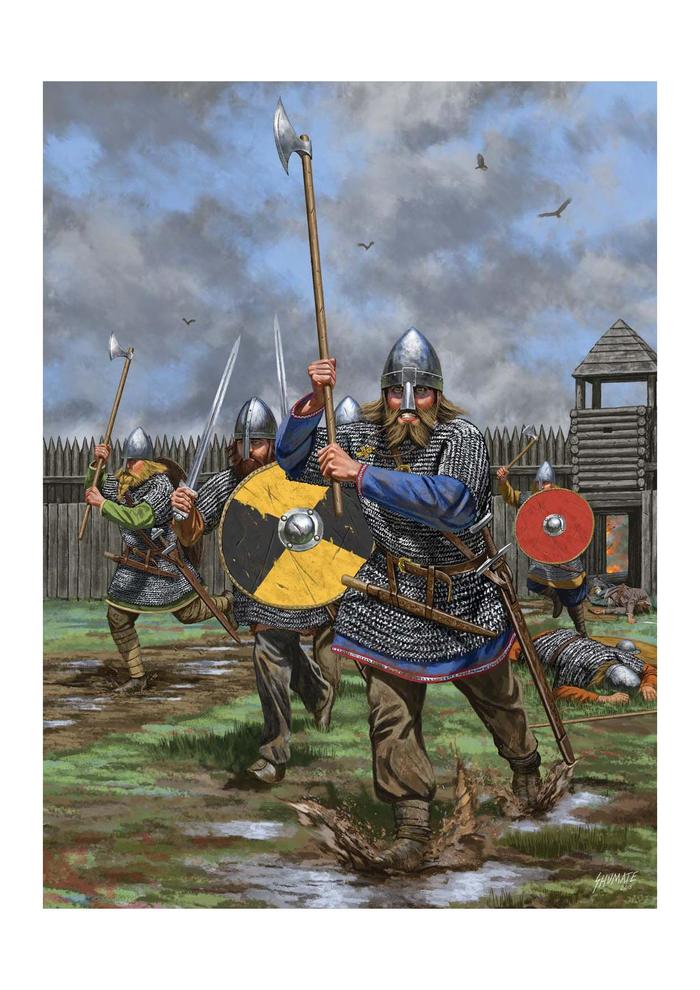

Ладно, оставим издевательства – естественно армия швейцарцев в XV века представляла собой обычные ополчение или старый добрый Landsturm [18, 22]. Никакого обучения они не проходили

О каких-либо совместных строевых занятиях мы ничего не слышим, безусловно они не производились. Каждый сам обучался простым приемам обращения с пикой и алебардой, равно как метанию камней и, наконец, более трудному делу стрельбе из арбалета.

<…>

Если в некоторых посланиях о призыве предписано, чтобы должностные лица, производящие осмотр брони, следили за тем, чтобы воины "умели обращаться с приносимым с собой оружием" до это было вызвано, очевидно, только желанием, чтобы никогда никто не выступал в качестве стрелка из арбалета, раздобытого им каким-либо образом, не умея с ним обращаться.

Единственно, к чему приучался воин с холодным оружием, это держаться своего знамени и маршировать в затылок впереди идущему, заняв указанное капитаном место, а в случае отрыва, вызванного каким-либо препятствием, снова тесно смыкаться.

Движение происходило под звуки барабана, благодаря чему сохранялся известный такт, "justis passibus ad tympanorum pulsum", что, однако, далеко не соответствует движению в ногу современных обученных солдат. Ведь это же знали и древние германцы (т. II).

Ганс Дельбрюк История военного искусства [23]

С воинственным духом, существовавшим в XIV и XV в. столетия в республиках Швейцарской Конфедерации не исключено, что военные учения можно оставить на усмотрение отдельного человека без ущерба для него. Так же, как мужчина должен был представить себя вооруженным и вооруженным в контингенте, он также должен был иметь достаточную практику обращения с оружием [Элгер дает эти пояснения в разрезе того, что государство самоустранилось от подготовки ополчения – прим. Azirsan].

Von Elgger C. Kriegswesen und Kriegskunst der Schweizerischen Eidgenossen im 14., 15. und 16. Jahrhundert [24]

«Везде в средневековье на территории Западной Европы с шестого по пятнадцатый век не проводилось подготовки пехотинцев»

J. F. Verbruggen, translated by Kelly DeVries «The Role of the Cavalry in Medieval Warfare» [25]

В позднесредневековой Конфедерации не было систематической, контролируемой правительством и организованной военной подготовки. Стрельба из арбалета и ружья, которая, однако, не имела решающего военного значения, практиковалась на городских стрельбищах, на городских праздников стрелков (если я правильно перевел «Schützenfesten» - прим. Azirsan) и на охоте.

<…>

Известные формирования и тактические приемы, с помощью которых швейцарцы добились больших успехов, также основывались не столько на приказах руководства и уж тем более не на отработанной строевой подготовке [Drill], сколько на привычном поведении, коллективной инстинктивной уверенности и естественном движении.

Meyer W. Hirsebrei und Hellebarde: auf den Spuren des mittelalterlichen Lebens in der Schweiz. [26]

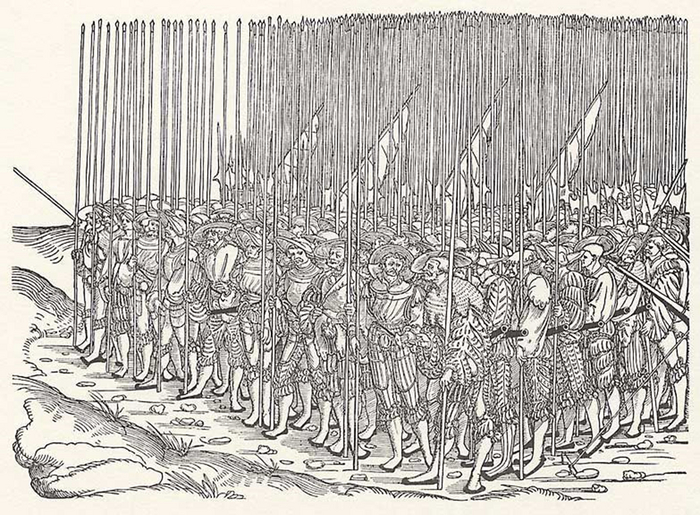

Второй момент – это тактическая организация, дело в том, что 8 кантонов не представляли собой «государство» в современном представлении. Это были 8 регионов, которых связывала цепочка оборонительных союзов. К примеру, Берн имел договор с Ури, Швицом и Унтервальденом, но не имел их с другими 4 кантонами. Каждый кантон был по цепочке связан через соседа с прочими, но с диагональными связями внутри союза дела обстояли плохо. К чему я это рассказываю? К тому, что у них чисто физически не было сквозной штатной структуры и тактического деления, ну если не считать таковым гауптманов, которых назначали голосованием. Деление по «паннерам» (подразделениям), если мы говорим про XV век, происходило только во время войны и только на время кампании [27]. Иначе говоря, сначала происходил сбор ополчений по территориальному принципу, потом их били на примерно равные части и раскидывали по трем баталиям. На этом организация все.

А что насчет элитных наемников XV века? Ну, давайте посмотрим специализированную работу Джона Маккормака по истории наемничества в Швейцарии, которая так и называется «Один миллион наемников: швейцарские солдаты в армиях мира» [28]:

Запреты, содержащиеся в присяге, ясно отражают ужасное поведение, которое можно ожидать от кнабена. Группа швейцарских наемников пятнадцатого века была скорее буйной бандой мародеров, чем организованным военным формированием».

И моя любимая цитата Мейера:

Для понимания масштаба трагедии, TheFrosty77 прав в одном. По состоянию на конец XV века швейцарец действительно был очень ценным наемником. Просто эта ценность была в сравнении со всем тем, что могли дать другие, а «стадо баранов» бегущее в сторону врага было на две головы выше каких-нибудь итальянских кондотьеров, которые быстро двигались в противоположном направлении.

О какой-то нормальной организации (вкупе с делением на роты и полки) можно говорить с введением системы капитулов, когда Конфедерация хотя бы минимально подчинила себе мужское население в XVI веке, но никак не XV.

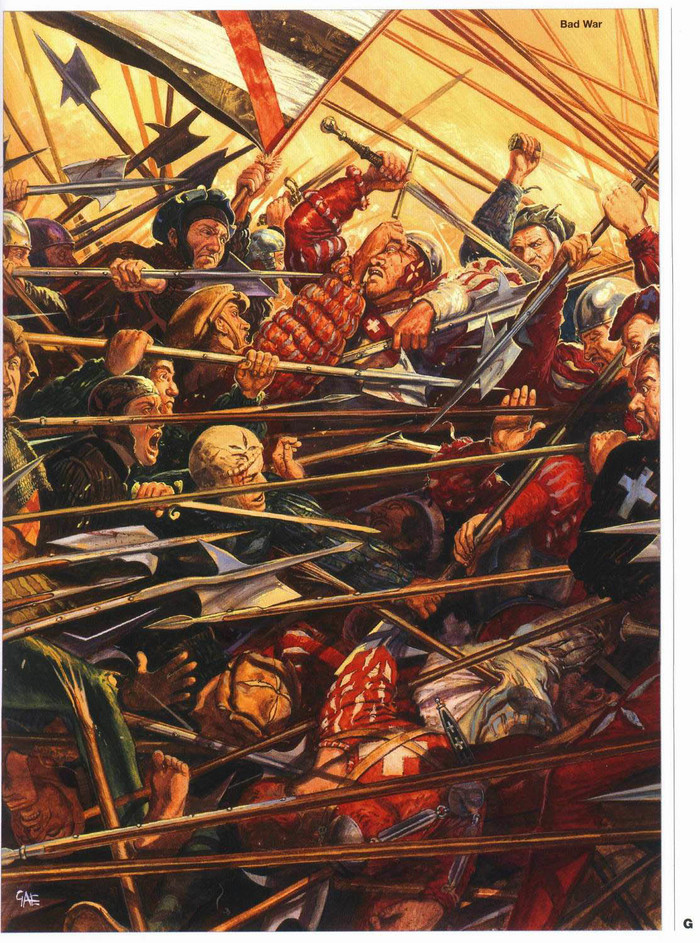

Так что да, я утверждаю, что если фаланга Персея при Пидне, образовав по словам Плутарха, synaspismos (плотный строй плечом к плечу) и наступала шагом, но при этом легионеры смогли вклиниться в промежутки между македонянами, то шансов у швейцарцев нет никаких. Потому что у них нет строевой подготовки, нет жесткого деления по тактическим единицам (деление по территориальному принципу последующем сливанием в один строй на это не тянет), они не умеют строиться в синаспизм. Я вообще испытываю ни с чем не сравнимые эмоции, объясняя, почему регулярная армия несколько превосходит ополчение пекарей и козопасов, коим и были orte в XV веке.

И если уж называть вещи своими именами, до XVI века (до Швабской войны) швейцарцы вообще не ставили себе задачу сильно следить за плотностью строя.

Отдельно меня, конечно, порадовал вот этот пассаж

Но уровень сравнения "фалангит = швейцарец" собственно показывает всю мощь мыслительных процессов нашего историка. А че, и там пика и там пика - значит одно и тоже. Ага, у наполеоновского фузилера ружье и у пехотинца ПМВ ружье - тоже одно и тоже

Ирония в том, что я нигде не приравнивал швейцарцев к македонянам, как раз по той простой причине, что до фалангитов конфедератам далеко. Речь шла о том, что у баталии будут ровно те же проблемы «ближнего боя», что и у македонян (забегая вперед, они у них были). Но тем забавна сама фраза, подразумевающая, что надо совсем поехать, чтобы вообще их в один ряд поставить. Но суть в том, что рассуждения о схожести фаланги и батaлии идут рефреном через абсолютное большинство работ по истории воинского искусства Конфедерации, включая ставшие уже классическими – Дельбрюк, Оман, Миллер, Винклер. Вплоть до того, что была написана диссертация (!) за авторством Кэтрин Бейкер в 2009 году, посвященная вопросу насколько в принципе швейцарскую военную организацию можно считать наследницей македонской и близкие ли это построения [29].

Давайте кратко пройдемся по ближнему бою и будем заканчивать. Для реконструкции в прошлой статье я брал «стандартное» описание баталии, оно приведено во множестве книг, но вот, например, классика от Дельбрюка [30]

Воины с алебардами не носят также и панциря. Их защитой является то, что они составляют внутренние шеренги и ряды четырехугольной баталии. Только после того как сомкнутая баталия, "овладев натиском", раскидав врага, рассыпается и начинает преследование, только тогда начинается работа алебардщиков. Последние не нуждаются в особом оборонительном оружии, так как подлинная боевая сила противника уже сломлена. Пикинеры же, образующие крайние ряды четырехугольной баталии для отражения атак рыцарей, имеют панцирь и шлем, защищающие не только от копья и меча рыцаря, но и от стрел, дротиков и пуль стрелков. Пика и панцирь так тесно связаны друг с другом, что когда в источниках говорится о броне (Harnisch), то пика даже не упоминается отдельно, а подразумевается сама собой

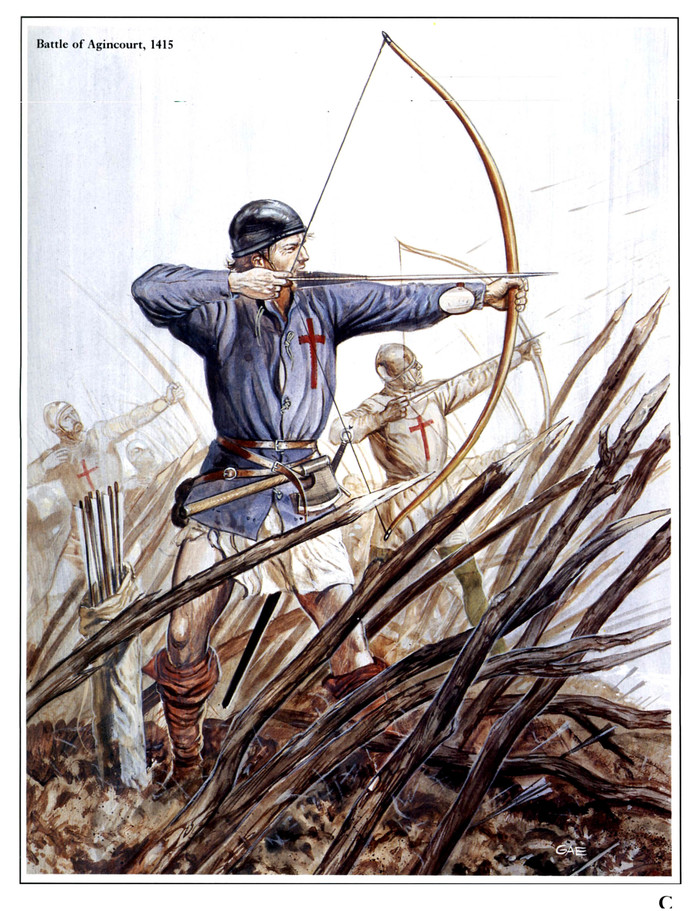

Т.е. в данном случае, у нас первыми натиск римлян будут встречать именно пикинеры. И тут я даже могу не подключать от себя ничего, просто ограничившись цитированием. Здесь стоит упомянуть, что концепция сариссоформ=швейцарец, она вообще даже не XX веке появилась, а восходит еще к теоретическим построениям Маккиавелли, который будучи современником баталий, так и писал «македонская фаланга ничем не отличалась от современной бригады швейцарцев, вся сила и мощь которой заключается именно в пиках» [31]. Ну, и далее он подробно рассказывает о том, насколько беззащитны будут швейцарцы против римского оружия. Но это ладно, старина Маккиавелли, хоть и застал лично швейцарские баталии, но был военным теоретиком XVI века, давайте посмотрим на мощь мыслительных процессов уже современных историков, например, Омана:

Когда в 1503 году копейщики и меченосцы впервые встретились под стенами Барлетты, снова выплыла на свет старая проблема Киноскефал (197 г. до н. э.) и Пидны (168 г. до н. э.). Такая же плотная и знающая свое дело фаланга, какая была у Филиппа V Македонского (при Киноскефалах и Персея при Пидне. – Ред.), встретилась с войском, тактика которого походила на тактику легионеров Эмилия Павла (Эмилий Павел победил македонян при Пидне. – Ред.). Тогда, как и в древние времена, взяли верх обладатели короткого оружия.

<…>

Побежденные, по существу, получили от рук испанцев то же, что сами причинили австрийцам при Земпахе. Носитель более длинного оружия становится беспомощным, когда его противник сближается с ним, будь то копье против алебарды или пика против меча. Как только в македонской фаланге или швейцарской баталии образовывалась брешь, длина их копий становилась причиной их гибели. Не оставалось ничего лучшего, как бросить длинные пики, и в дальнейшей схватке швейцарские воины с одним только мечом, без средств защиты, оказывались в весьма невыгодном, безнадежном положении перед лицом нападавшего, кроме меча снабженного щитом и более совершенными доспехами

Оман Ч. Военное искусство в Средние века. – 2011. Центрполиграф

Что? Устаревший историк и вообще? Ладно, возьмем что-то посвежее, например, Винклера из 2020 [31]

Начиная с 1500 года, наиболее эффективной пехотой, которую можно было использовать против швейцарцев, была испанская пехота Гонсальво де Кордова, которая переняла многие тактики древних римлян в войнах в Северной Италии. Используя меч и щит, испанцы смогли отразить нападение швейцарских пики в многочисленных боях. Не имея щита, способного отразить рубящие и колющие удары испанцев, оказавшиеся в затруднительном положении конфедераты были вынуждены отказаться от своего длинного оружия и использовать мечи

Опять не то? Ну, может тогда посмотрим пособие для пикинеров Сэра Джона Смайта известного ветерана XVI века [33]?

из-за близости крайних рядов противника у их врагов перед ними недостаточно места для нанесения удара, а из-за близости рядов их товарищей, следующих за ними, у них нет удобного пространства для локтей, чтобы отразить удары и нанести новый укол; имея в виду, что они полностью утратили способность использовать свои пики, они, следовательно, должны либо просто позволить им упасть на землю как бесполезным; <...>, и вскоре, в мгновение ока, должны выхватить свои короткие мечи и кинжалы и наносите удары и выпады (называемые полуоборотом и уколом) одновременно в лицо врагу, и при этом все должны мгновенно вскочить, держа кинжалы в левых руках, и нанести удар в живот врагу снизу, под края его кирас или в любое другое место, не прикрытое доспехом. Таким образом, когда все шеренги целого отряда, наступая друг на друга, наступают в боевом порядке, сражаясь коротким оружием и сомкнув свои ряды, стараются ранить, разомкнуть или прорваться сквозь ряды своих врагов, чтобы полностью их уничтожить

Поэтому подытожим – никаких шансов у первых рядов швейцарских пикинеров нет. Как нет у них и обучения, штатной структуры регулярной армии или регулярных учений по состоянию на XV век. Но, конечно, же бездоспешное ополчение алебардистов, стоящее в глубине Баталии всех победит, для этого им совершенно не требуется ни обучение, ни строй. Ничего кроме алебарды. Почему?

Примечания

1. Коннолли П. Греция и Рим: энциклопедия военной истории/пер //С. Лопуховой, С. Хромовой. М.: ЭксмоПресс. – 2001. – Т. 320. С. 22

2. Nutt S. Tactical interaction and integration: a study in warfare in the Hellenistic period from Philip II to the Battle of Pydna : дис. – Newcastle University, 1993.

3. Hatzopoulos M. B. L'organisation de l'armée macédonienne sous les Antigonides: problèmes anciens et documents nouveaux // Athènes, 2001 – 196 p. далее Hatzopoulos M. B., 2001

4. Taylor R. The Macedonian Phalanx: Equipment, organization and tactics from Philip and Alexander to the Roman conquest //The Macedonian Phalanx. – 2020. – С. 148. Далее Taylor R., 2001

5. Fischer-Bovet C. Army and society in Ptolemaic Egypt. – Cambridge University Press, 2014. P. 66-83

6. Taylor R., 2020. P. 86

7. Коннолли П., 2001. С. 76

8. Taylor R., 2020., P. 171

9. Дельбрюк Г. Всеобщая история военного искусства/Пер. с нем //ВА Авдиева, АК Рачиньского. М.: ЭКСМО. – 2008. – 864 с.: ил. С. 155

10. Жмодиков А. Л. Тактика римской пехоты IVII вв. до н. э //Para Bellum. – 1998. – №. 4. – С. 4-13.

11. M.C. Bishop, «The Gladius: The Roman Short Sword», Osprey Weapon series No. 51 (2016)

12. Абакумов А. А. ОРЛИНЫЕ ПЕРЬЯ: фаланга царя Пирра //Parabellum novum: военно-исторический журнал. – 2015. – №. 3. – С. 33-41.

13. Полибий (XVIII, 28)

14. Термин «легион» и «фаланга» я употребляю условно, поскольку такая лексема прижилась в языке, но речь идет о столкновении общевойсковых сил, включающих самое разное количество типов подразделений.

15. Hatzopoulos M. B., 2001 P. 148

16. Hatzopoulos M. B., 2001. P. 101

17. Hatzopoulos M. B., 2001. P. 138

18. Von Elgger C. Kriegswesen und Kriegskunst der Schweizerischen Eidgenossen im 14., 15. und 16. Jahrhundert. – Militäir. Verlag Bureau, 1873. P. 43

19. А. Куркин, «Бургундские войны. Том 3. Часть 3. Армия Великих герцогов Запада», М., Фонд «Русские Витязи», 2023. – 196 с., С. 115

20. А. Куркин, 2023., С. 81

21. Winkler, A. (2002). Zurich’s militia records in the Fifteenth Century. FEEFHS Journal, X, 66-80

22. Von Elgger C., 1873. P. 42

23. Дельбрюк Г. 2008. , C 618

24. Von Elgger C., 1873. P. 243

25. J. F. Verbruggen, translated by Kelly DeVries «The Role of the Cavalry in Medieval Warfare» // THE JOURNAL OF Medieval Military History, Volume III, p. 46-71

26. Meyer W. Hirsebrei und Hellebarde: auf den Spuren des mittelalterlichen Lebens in der Schweiz. – Walter-Verlag, 1985. P. 351

27. Von Elgger C., 1873. P. 66

28. McCormack J. One Million Mercernaries: Swiss Soldiers in the Armies of the World. – Pen and Sword, 1993.

29. Becker K. A. The Swiss way of war: A study on the transmission and continuity of classical and military ideas and practice in medieval Europe. – The Ohio State University, 2009.

30. Дельбрюк Г. 2008., С. 639

31. Н. Макиавелли. «О военном искусстве»,

32. Winkler A. The Swiss in the Swabian War of 1499: An Analysis of the Swiss Military at the End of the Fifteenth Century //Swiss American Historical Society Review. – 2020. – Т. 56. – №. 3. – С. 38.

33. Smythe S. J. Instructions, Obseruations, and Orders Mylitarie: Requisite for All Chieftaines, Captaines, and Higher and Lower Men of Charge, and Officers to Vnderstand, Knowe, and Obserue. Composed by Sir Iohn Smithe Knight, 1591. – By Richard Iohnes, at the signe of the Rose and Crowne next aboue S. Andrewes Church in Holborne. Цитируется по Taylor R., 2020